Notice

Une histoire à usage politique : les Gesta episcoporum de l'évêque Gérard de Cambrai († 1051) et la construction d'un passé diocésain

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Intervention par : Nicolas RUFFINI-RONZANI (Université de Namur)

Sis au carrefour des aires de domination française, flamande et germanique, Cambrai constitue à la fois le siège de l'immense diocèse double d'Arras-Cambrai et le centre névralgique d'un petit comté gouverné depuis 1007 par de évêques comtes soumis aux empereurs. De 1012 à 1051, la charge pastorale y est détenue par Gérard Ier de Florennes, un prélat issu de l'une des plus puissantes familles lotharingiennes, dont la formation s'est partagée entre Reims et Aix. Bénéficiant de droits étendus, jouissant conjointement de l'auctoritas et de la potestas,soutenu par de puissants réseaux de fidélité,l'évêque dispose à Cambrai de nombreux atouts pour imposer son pouvoir dans une région à l'intérêt géostratégique évident. Et pourtant, à en croire le témoignage des sources contemporaines aux évènements, ses décisions s'avèrent régulièrement contestées par une aristocratie rétive à son pouvoir et par des bénédictins désireux de s'émanciper de la tutelle épiscopale. Afin de remédier à la mise à mal de son autorité sacrée, Gérard adopte dès les années 1020 une stratégie fondée sur le recours à l'écrit : s'appuyant sur les meilleures plumes de son entourage, i projette, entre autres, une restauration littéraire de l'autorité épiscopale en supervisant la production d'une série considérable de récits à caractère hagiographique ou historiographique.

Probablement rédigés entre 1023 et 1025, les Gesta episcoporum Cameracensium participent pleinement à cette stratégie de restauration de l'autorité épiscopale. S'adressant à une audience régionale, Gérard s'y livre à un important exercice de révision du passé diocésain, des origines de la cité à son propre épiscopat. Il cherche à s'y profiler comme l'héritier direct de ses plus prestigieux prédécesseurs – et en particulier des saints évêques Vaast et Géry –, à inscrire ses interventions dans le droit fil des leurs, et donc, indirectement, à s'y présenter comme l'incarnation terrestre du pasteur vertueux vanté par la Regula pastoralis,qui a considérablement guidé sa réflexion. La production des Gesta a imposé à son auteur de collecter, d'ordonner et de réinterpréter une documentation éparse mêlant diplômes carolingiens et ottoniens, Vitae de saints régionaux, chroniques locales et citations scripturaires. L'objectif de cette communication sera de déterminer comment, dans un but éminemment politique, Gérard et ses collaborateurs ont mis en oeuvre ces documents et narrations en leur conférant un sens nouveau.À cette fin, il s'agira tout d'abord d'identifier la documentation sur laquelle l'évêque Gérard a souhaité bâtir son oeuvre. Il conviendra ensuite de définir comment le prélat et son entourage ont choisi d'intégrer ces hypotextes à la narration,tantôt en les insérant tels quels – encore que… – à son récit,tantôt en les retravaillant et en gommant toute trace de reprise. Ce sera l'occasion de se pencher sur certaines des méthodes de travail de l'auteur, notamment lorsqu'il se trouve confronté à des informations visiblement contradictoires.Enfin, on s'efforcera de déterminer comment la sélection, l'ordonnancement et la mise en récit des hypotextes par Gérard et son entourage ont pu contribuer à renforcer symboliquement l'autorité de l'évêque sur ses contemporains.

On touchera ici à la fois aux questions de composition et de réception de l'oeuvre. Le recours au plus ancien manuscrit des Gesta,fragmentaire et peut-être autographe, et à ses annotations auton assez surprenant livrera d'ailleurs quelques indices sur la réception du récit dans le milieu canonial cambrésien du XIe siècle.

Dans la même collection

-

Réinventer la croisade dans le XVe siècle : sur l'originalité de la réécriture de l'histoire

RussoLuigiSur deux réécritures de l'histoire de la croisade : l'Historia Gotefridi de Benedetto Accolti (1415-1464) et l'Historia Jerusalemitana de Thomas Ebendorfer (1388-1464).

-

L'écriture de la première croisade : la fin de Renaut Porcet dans les récits des XIIe-XIIIe s.

JanetMagaliLes oeuvres de la première croisade présentent la particularité de relater l'histoire de la communauté franque en Terre sainte peu de temps après la conquête effective de Jérusalem.

-

La réécriture de l'histoire chez Jean Froissart. Le chroniqueur face à ses sources

VejrychováVěraLes Chroniques de Jean Froissart ont fait maintes fois l'objet d'études fort savantes, portant sur la question de son écriture historiographique (P. Ainsworth, 1990 ; M. Zink, 1998 ; J.- M. Moeglin,

-

L'écriture de la première croisade : la fin de Renaut Porcet dans les récits des XIIe-XIIIe s.

JanetMagaliLes oeuvres de la première croisade présentent la particularité de relater l'histoire de la communauté franque en Terre sainte peu de temps après la conquête effective de Jérusalem.

-

-

Les documents juridiques, les textes narratifs et autres témoignages dans l'Histoire des comtes de …

Abramova-LemaireElenaIntervention par : Elena ABRAMOVA-LEMAIRE (LAMOP / Université de Paris 1) L'Histoire des comtes de Guines présente un exemple intéressant de l'historiographie médiévale dans lequel on trouve un

-

La présence de réalités documentaires dans les récits de la chute de Troie : entre l'insertion ency…

RochebouetAnnePour aborder l'histoire antique, qui tient une place de choix dans les connaissances des lettrés au Moyen Âge, les documents sur lesquels l'auteur médiéval peut s'appuyer sont, du fait de la période

-

Ouverture et introduction

LauriouxBrunoDumasJean-PascalCe colloque a été conçu comme l'aboutissement de trois journées d'études qui ont rassemblé historiens et littéraires autour de la question suivante : comment l'écriture de l'histoire organise-t-elle

-

L'écriture d'une histoire : rapporter les faits dans un procès. L'affaire opposant la Sorbonne au c…

GabrielDenisDans son ouvrage Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval, B. Guénée montrait les rapports entre le droit et l'histoire, par les retombées historiennes que pouvait avoir l'étude des

-

Auctoritas et références dans les chroniques roumaines du Moyen Âge : entre légende et attestation …

LazarzavaleanuLauraLes Roumains du Moyen Âge ont commencé à écrire leurs chroniques avec une attitude de combattants, qui doivent défendre leurs origines et surtout légitimer leurs droits territoriaux aussi dans une «

-

Documentation et écriture de l'histoire chez l'abbé Suger (1122-1151)

FührerJulianLes écrits de l'abbé Suger (1122-1151) se prêtent particulièrement bien à un examen des questions suscitées par l'argumentaire du colloque.

-

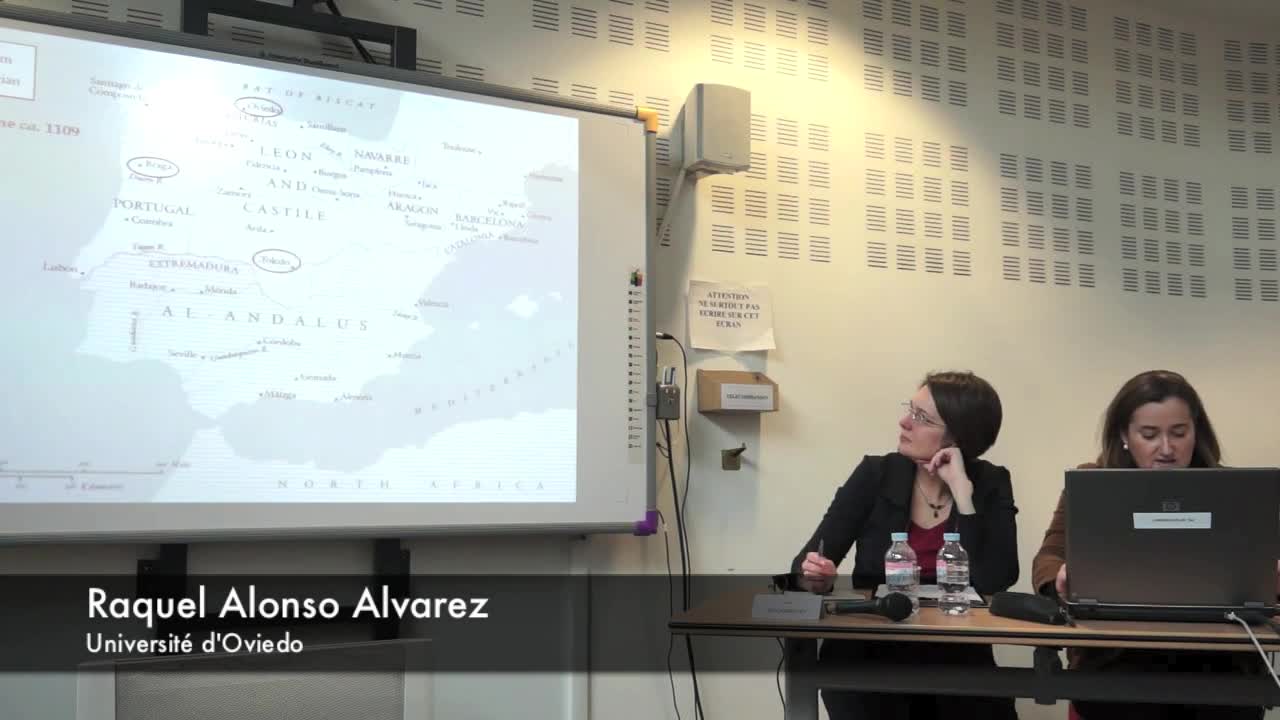

Le Liber testamentorum ecclesiae ouetensis (XIIe s.). L'utilisation des sources pour la rédaction d…

Alonso ÁlvarezRaquelSur le Liber testamentorum ecclesiae ouetensis, un somptueux cartulaire gardé dans les archives de la cathédrale d'Oviedo (ms. 1), et daté vers 1120.

Sur le même thème

-

Retour sur la journée Traits d'union du 19/09/2025 "écrire, transcrire pour la société"

BergèreMarcFrangnePierre-HenryGuillotAgatheQuéréAnnaRuelleCharlesSchuweyChristopheQuelles formes, quelles médiations, quels intermédiaires permettent aux chercheuses et chercheurs en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales de tracer des traits d'union entre recherche

-

Quand la BD reveille l'Antiquité

LonniMarieGallegoJulieDans ce neuvième épisode, Marie Lonni a pu échanger avec Julie Gallego.

-

Les femmes de la noblesse du sud de la France et l’écriture

CaparosCamilleÀ l’époque moderne commencent à apparaître des documents écrits par les femmes. Jusque-là, cette pratique était peu courante soit à cause d’une éducation peu encouragée, voire absente soit à cause d

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Interview d'Aleksandr Musin dans le cadre du Programme PAUSE

MusinAleksandr EvgenʹevičLe CRAHAM accueille depuis le début du mois de mars 2023 Aleksandr Musin, dans le cadre d'un programme d’accueil de chercheurs en exil piloté par le Collège de France. A. Musin présentera ses

-

-

A la page - RCI - Présentation de Brain It Out et du Festival en Pays Rêvé

LefrançoisFrédéricAugustinAudreyLavenairePascaleLazloViktorCatalanLindsayA la page - RCI - Présentation de Brain It Out et du Festival en Pays Rêvé

-

Usages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

PignotManonUsages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

-

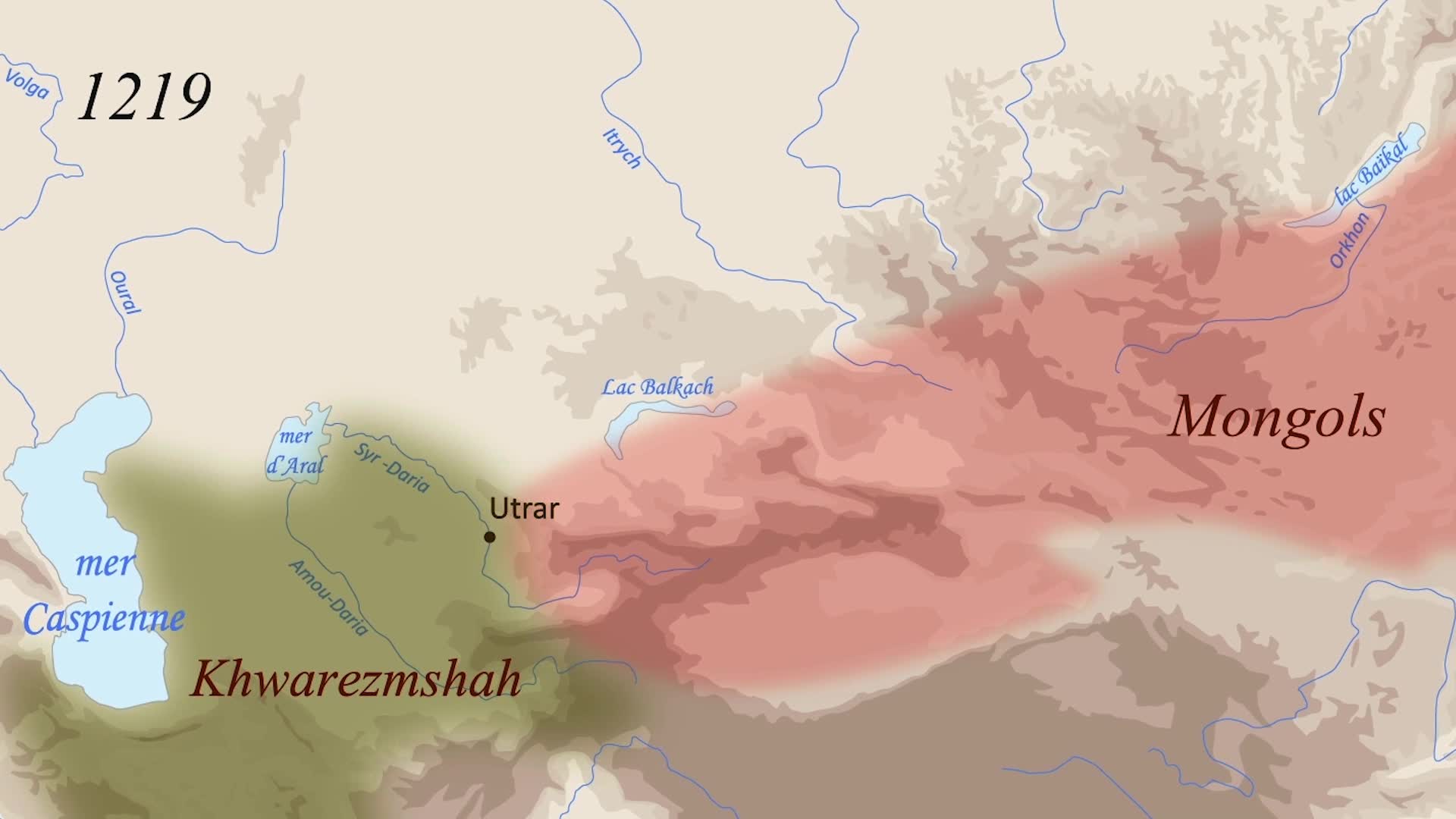

Empire mongol 3/3 : les campagnes de Gengis Khan (1206-1227)

FavereauMarieLa construction de l'empire mongol du XIIIe siècle reliant la Chine à l'Europe sous l'égide de Gengis Khan. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans

-

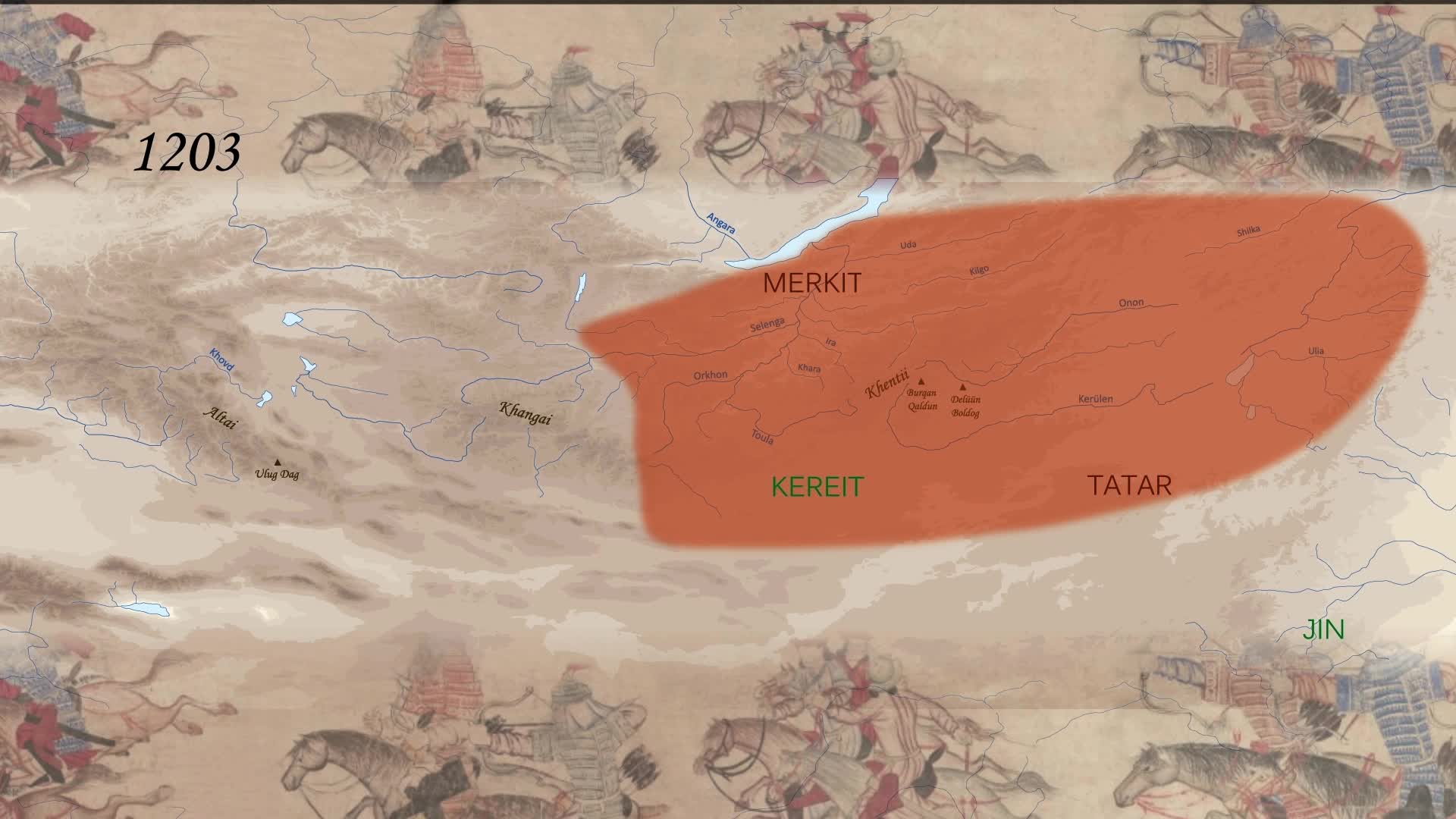

Empire mongol 2/3 : l'unification des nomades de la steppe

FavereauMarieL'histoire de l'unification des tribus mongols de la grande steppe par Gengis Khan. Prémices de l'empire mongol du XIIIe siècle. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des

-

Empire mongol 1/3 : la grande steppe

FavereauMarieVidéo présentant la grande steppe berceau de l'Empire mongol. Elle approfondit un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans médiévaux" , Denoix, S. et Renel H. (éds.), Paris, Cnrs

-

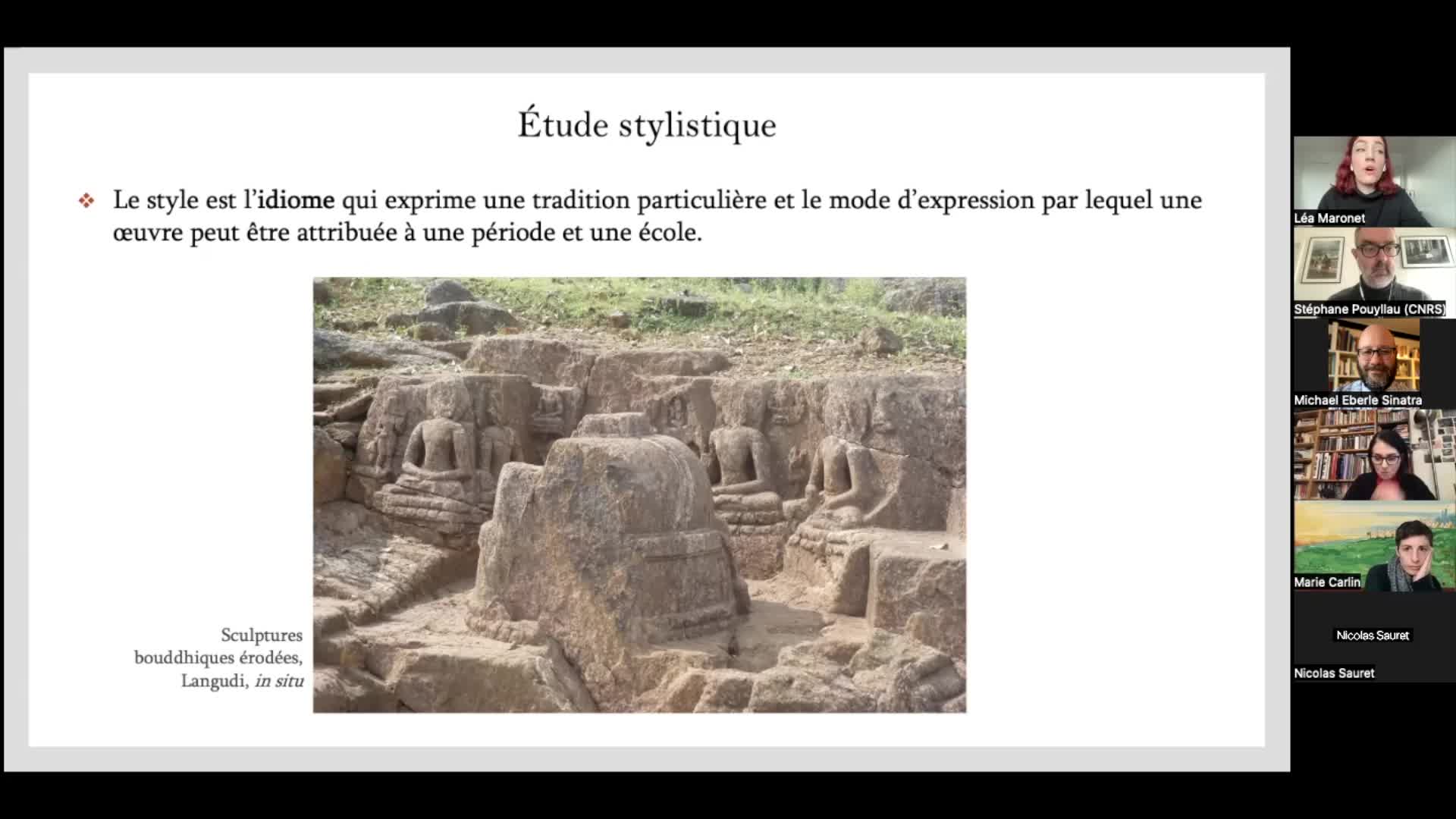

Séminaire HN Lab 1 : Le HTR appliqué à l’histoire de l’Art : présentation du travail de Léa Marone…

Le HN Lab propose un séminaire de recherche qui prend la forme d’une présentation de problématiques théoriques ou pratiques, de présentations de réalisations (achevées ou en cours) d’une durée de 30