Notice

L'écriture d'une histoire : rapporter les faits dans un procès. L'affaire opposant la Sorbonne au chapitre de Saint-Benoît (1274-1281)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Intervention par : Denis GABRIEL (Université d'Aix-en-Provence)

Dans le premier chapitre de son ouvrage Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval, B. Guénée montrait les rapports entre le droit et l'histoire, par les retombées historiennes que pouvait avoir l'étude des cartulaires à des fins de défense foncière. Le cas de la Sorbonne et du cartulaire compilé au début du XIVe nous offre un exemple supplémentaire. En effet, pour les sorbonnistes de l'époque moderne comme Claude Hémeré, le cartulaire a été, au même titre que d'autres documents de la pratique des membres de la maison, une source pour l'histoire de l'institution. Dans ces documents médiévaux, on peut s'apercevoir que le droit pouvait permettre un certain type d'histoire. En effet, l'homme de droit rapporte des événements, des faits en les puisant dans les documents dans lesquels ils sont consignés. Il existe donc un type de récit dans le droit, le récit juridique. Le juriste fait une certaine histoire en se basant sur des documents et en les respectant scrupuleusement. Cette rigueur ou peut-être même rigidité documentaire est un élément à prendre en considération car il est possible que les mêmes écrivent les deux genres de récits, juridique et historique. Les hommes du Moyen Âge sont capables de faire un récit circonstancié sur des faits en se basant sur des documents... La question que l'on ne traitera pas est celle de la raison pour laquelle l'outillage technique du droit n'est pas employé en Histoire. L'homme du Moyen Âge ne manque pas de techniques ; c'est un choix délibéré de faire de l'histoire sans appliquer celles du récit juridique. Pour reprendre les termes de B. Guénée dans l'argumentaire du colloque, si les historiens du Moyen Âge pesaient des témoins, les notaires rapportaient les faits à partir des documents.

L'exposé veut mettre en évidence que l'homme de Droit du Moyen Âge (qui est passé par une formation en « arts » avant de faire son Droit) a les outils pour être précis et peut-être aussi, dans une certaine mesure, peut-il faire preuve d'objectivité. Ce sont les mêmes personnages - ou au moins sont-ils formés aux mêmes techniques - à qui l'on enseigne les techniques du droit, le la philosophie ou de la théologie, et ces techniques sont encore proches au XIIIe siècle. Réfléchir sur les modalités du « récit juridique », c'est rechercher les techniques utilisées en Droit mais aussi entamer la compréhension de l'élaboration du récit historique à la même époque.

Le cartulaire de Sorbonne permet de suivre plusieurs affaires judiciaires parmi lesquelles celle qui l'opposa au chapitre de Saint-Benoît entre 1274 et 1281. Robert de Sorbon dès 1271 a légué à la maison et à Geoffroy de Bar, chanoine de Notre-Dame, la totalité des biens dont il avait hérité ou qu'il avait acquis. La complexité de la notion de propriété à cette époque entraîne une contestation rapide de cette dévolution des biens. Ainsi commencent au moins deux affaires dont le cartulaire rapporte plusieurs actes avec le chapitre de Saint-Benoît et avec la communauté de Sainte-Geneviève.

Proche du pape depuis les démarches entreprises par Robert de Sorbon, la Sorbonne entre en procès et fait appel au souverain pontife. Dans ce cadre, plusieurs actes racontent les faits qui sont contenus dans d'autres documents fournis aussi par l'édition du cartulaire par P. Glorieux. Il s'agira de comprendre comment se construit le récit dans le cadre juridique, le contexte documentaire permettant de consulter une partie des sources et le récit final.

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

L'écriture de la première croisade : la fin de Renaut Porcet dans les récits des XIIe-XIIIe s.

JanetMagaliLes oeuvres de la première croisade présentent la particularité de relater l'histoire de la communauté franque en Terre sainte peu de temps après la conquête effective de Jérusalem.

-

-

Réinventer la croisade dans le XVe siècle : sur l'originalité de la réécriture de l'histoire

RussoLuigiSur deux réécritures de l'histoire de la croisade : l'Historia Gotefridi de Benedetto Accolti (1415-1464) et l'Historia Jerusalemitana de Thomas Ebendorfer (1388-1464).

-

L'écriture de la première croisade : la fin de Renaut Porcet dans les récits des XIIe-XIIIe s.

JanetMagaliLes oeuvres de la première croisade présentent la particularité de relater l'histoire de la communauté franque en Terre sainte peu de temps après la conquête effective de Jérusalem.

-

La réécriture de l'histoire chez Jean Froissart. Le chroniqueur face à ses sources

VejrychováVěraLes Chroniques de Jean Froissart ont fait maintes fois l'objet d'études fort savantes, portant sur la question de son écriture historiographique (P. Ainsworth, 1990 ; M. Zink, 1998 ; J.- M. Moeglin,

-

Influence des sources documentaires dans l'historiographie anglo-normande du XIIe s.

LaurentFrançoiseIl peut sembler paradoxal de ne parler que d'« influence » pour analyser la présence et le rôle des sources documentaires dans des ouvrages qui, s'inspirant de textes latins dûment identifiés,

-

La présence de réalités documentaires dans les récits de la chute de Troie : entre l'insertion ency…

RochebouetAnnePour aborder l'histoire antique, qui tient une place de choix dans les connaissances des lettrés au Moyen Âge, les documents sur lesquels l'auteur médiéval peut s'appuyer sont, du fait de la période

-

La Légende dorée de Jacques de Voragine et les écritures de l'histoire : montages manuscrits, (dis)…

CosteFlorentLa Légende dorée de Jacques de Voragine présente le paradoxe d'être à la fois trop et trop peu connue.

-

Une histoire à usage politique : les Gesta episcoporum de l'évêque Gérard de Cambrai († 1051) et la…

Ruffini-RonzaniNicolasSis au carrefour des aires de domination française, flamande et germanique, Cambrai constitue à la fois le siège de l'immense diocèse double d'Arras-Cambrai et le centre névralgique d'un petit comté

-

Écrire l'histoire à Saint-Aubin d'Angers au XIIe s. Métamorphoses et fonctions des documents d'arch…

SensébyChantalVers 1150 à Saint-Aubin d'Angers, les moines bénédictins se sont illustrés par une production hagiographique et historiographique soutenue comme l'indiquent les témoins conservés.

-

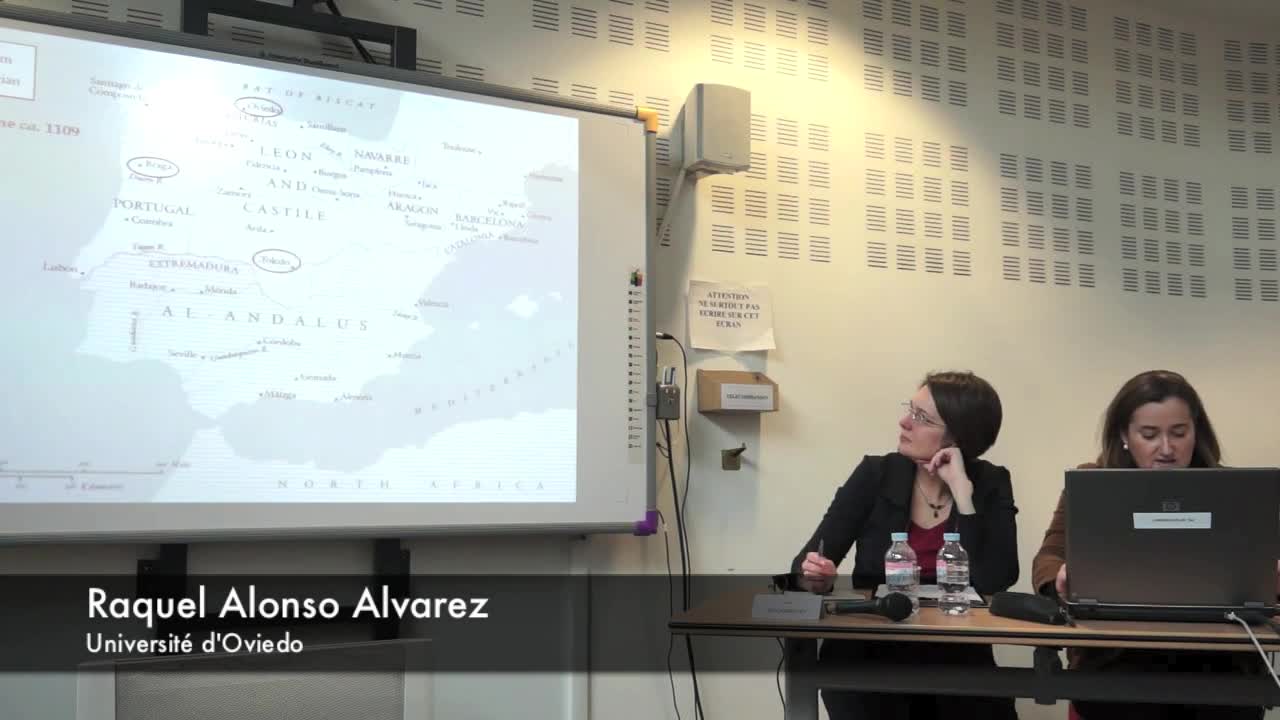

Le Liber testamentorum ecclesiae ouetensis (XIIe s.). L'utilisation des sources pour la rédaction d…

Alonso ÁlvarezRaquelSur le Liber testamentorum ecclesiae ouetensis, un somptueux cartulaire gardé dans les archives de la cathédrale d'Oviedo (ms. 1), et daté vers 1120.

-

Écrire l'histoire de Stonehenge : narration historique et fiction romanesque (XIIe-XVe s.)

Fabry-TehranchiIrèneIl est question d'étudier l'écriture de l'histoire à travers l'épisode de la construction de Stonehenge et ses remaniements, de l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth au Brut de Wace et à

Sur le même thème

-

Retour sur la journée Traits d'union du 19/09/2025 "écrire, transcrire pour la société"

BergèreMarcFrangnePierre-HenryGuillotAgatheQuéréAnnaRuelleCharlesSchuweyChristopheQuelles formes, quelles médiations, quels intermédiaires permettent aux chercheuses et chercheurs en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales de tracer des traits d'union entre recherche

-

Quand la BD reveille l'Antiquité

LonniMarieGallegoJulieDans ce neuvième épisode, Marie Lonni a pu échanger avec Julie Gallego.

-

Les femmes de la noblesse du sud de la France et l’écriture

CaparosCamilleÀ l’époque moderne commencent à apparaître des documents écrits par les femmes. Jusque-là, cette pratique était peu courante soit à cause d’une éducation peu encouragée, voire absente soit à cause d

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Interview d'Aleksandr Musin dans le cadre du Programme PAUSE

MusinAleksandr EvgenʹevičLe CRAHAM accueille depuis le début du mois de mars 2023 Aleksandr Musin, dans le cadre d'un programme d’accueil de chercheurs en exil piloté par le Collège de France. A. Musin présentera ses

-

-

A la page - RCI - Présentation de Brain It Out et du Festival en Pays Rêvé

LefrançoisFrédéricAugustinAudreyLavenairePascaleLazloViktorCatalanLindsayA la page - RCI - Présentation de Brain It Out et du Festival en Pays Rêvé

-

Usages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

PignotManonUsages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

-

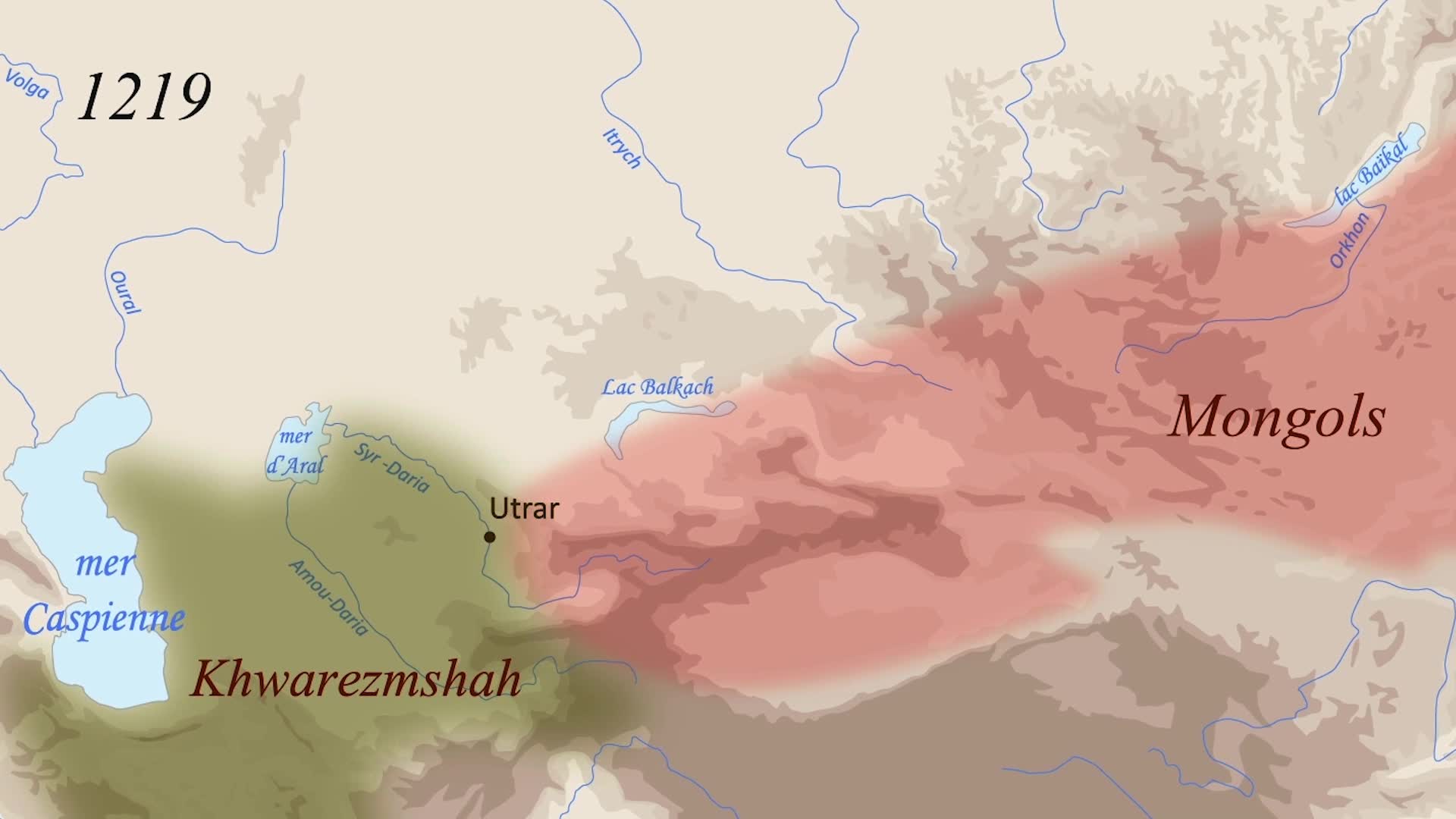

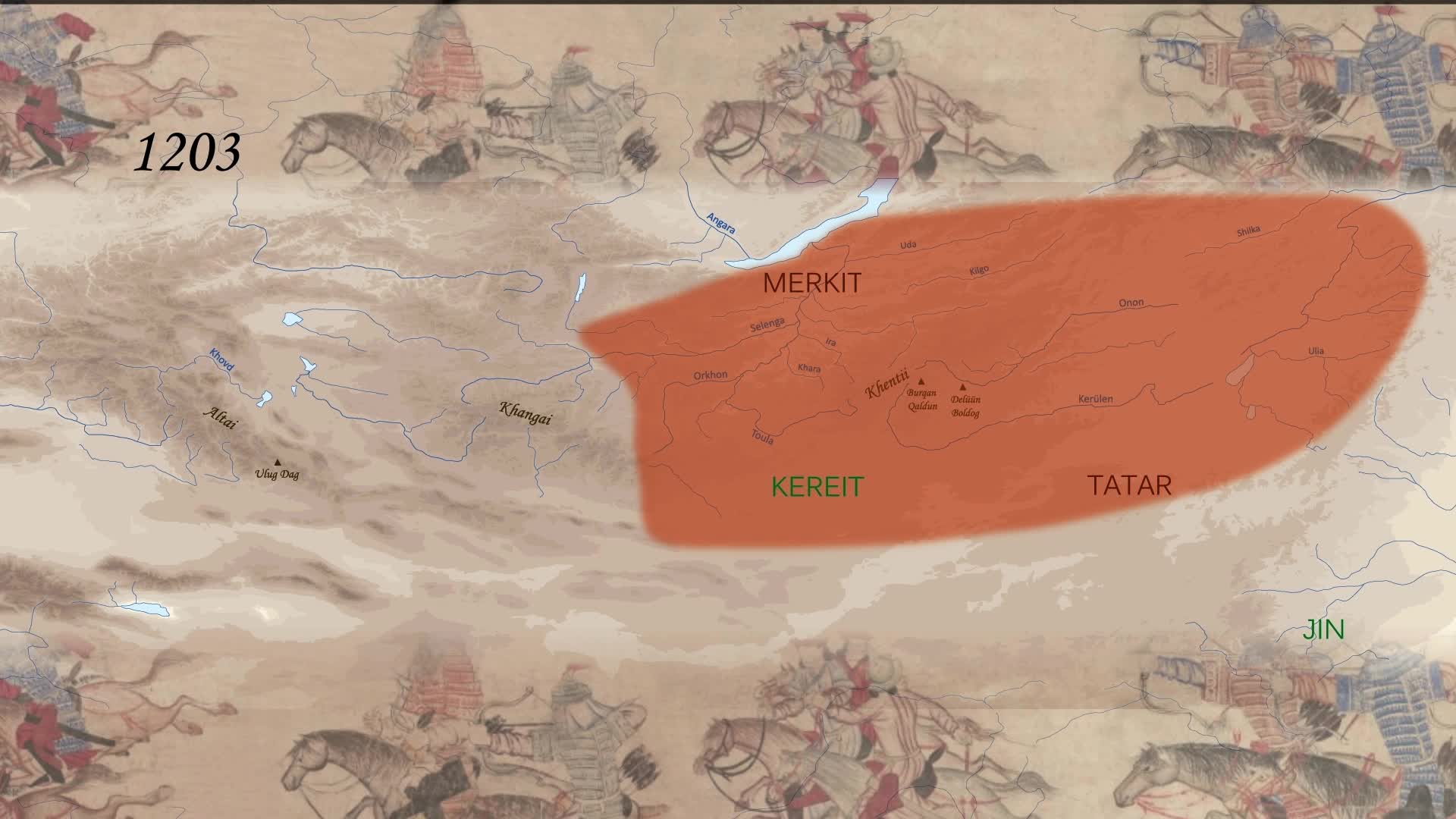

Empire mongol 3/3 : les campagnes de Gengis Khan (1206-1227)

FavereauMarieLa construction de l'empire mongol du XIIIe siècle reliant la Chine à l'Europe sous l'égide de Gengis Khan. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans

-

Empire mongol 2/3 : l'unification des nomades de la steppe

FavereauMarieL'histoire de l'unification des tribus mongols de la grande steppe par Gengis Khan. Prémices de l'empire mongol du XIIIe siècle. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des

-

Empire mongol 1/3 : la grande steppe

FavereauMarieVidéo présentant la grande steppe berceau de l'Empire mongol. Elle approfondit un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans médiévaux" , Denoix, S. et Renel H. (éds.), Paris, Cnrs

-

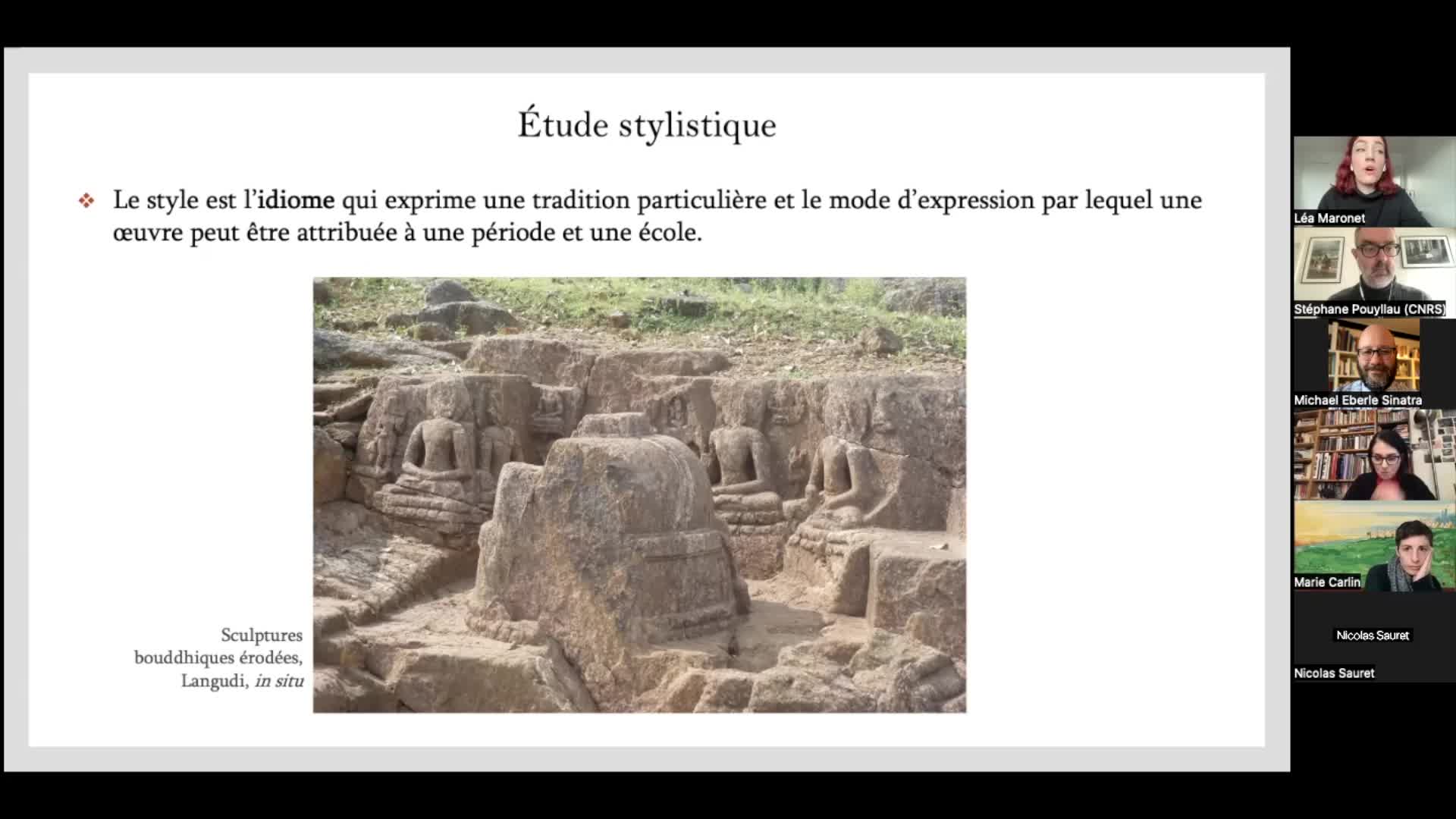

Séminaire HN Lab 1 : Le HTR appliqué à l’histoire de l’Art : présentation du travail de Léa Marone…

Le HN Lab propose un séminaire de recherche qui prend la forme d’une présentation de problématiques théoriques ou pratiques, de présentations de réalisations (achevées ou en cours) d’une durée de 30