Chapitres

Notice

Suburbia-An Archaelogy of the Moment : welcome address / Nathalie Cochoy, Marie-Christine Jaillet

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Suburbia-An Archaelogy of the Moment : welcome address / Nathalie Cochoy, Marie-Christine Jaillet, in colloque organisé par Nathalie Cochoy, Marie Bouchet, Isabelle Keller-Privat et Mathilde Rogez (Laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes, axe « Poéthiques » / "Lieux communs"), UniversitéToulouse-Jean Jaurès, 16-17 novembre 2017. Illustration: © JR.

Ce colloque s'inscrit dans la continuité des manifestations de Poéthiques consacrées à la représentation de la ville dans la littérature et les arts.

Présentation du colloque

La banlieue, « c’est toujours là-bas, ailleurs » (J.-C. Bailly). Intervalle entre la ville et la nature, la banlieue apparaît d’abord comme ce qu’elle n’est pas, et ne rêve pas de devenir -un centre ville. Elle est ce qu’on ne saurait voir -ce que la ville rejette, ce dont elle se nourrit : les cités ou les résidences dortoirs, les usines, les entrepôts, les friches, les terrains vagues, les centres commerciaux, les cimetières, les réseaux automobiles, les aéroports… Elle est ce qu’on ne saurait dire -un « phrasé » qui n’a pas lieu d’être et se suspend indéfiniment entre la « singularité réifiée » et la « mobilité sans contours » (J.-C. Bailly) d’une zone à la fois identifiée et indéfinie (« a suburb without urb », I. Sinclair).

Ainsi, ne reviendrait-il pas à l’art et à la littérature de rendre une forme de visibilité et de discursivité à ce lieu intermédiaire qui, au-delà de l’inertie des codes et des clichés, ne cesse de se réinventer ? Car « [s]i la banlieue est la coulisse de la ville (son dépôt, sa réserve, ses brouillons), alors il faut la faire coulisser » (J.-C. Bailly) : loin de se limiter à dénoncer la morne vacuité d’un lieu enfriche, en déshérence, ou tout en artifices, la littérature, la peinture, la photographie, le cinéma ont le pouvoir de requalifier un lieu où se crée un nouveau mode d’existence -un habiter passager.

L’Histoire a donné des visages très différents à la banlieue dans le monde anglophone. En Grande-Bretagne, elle est très vite devenue un lieu de rebut (« a dumping ground », P. Ackroyd), où la ville déverse tout ce qui l’encombre et l’enlaidit : les faubourgs ouvriers, les fabriques, les gares de triage, les hospices, les asiles, et plus tard les terrains de sport, les usines de recyclage, les dépôts de ferraille… Pourtant, la ville conserve ici les traces de sa ruralité, au creux des jardins ou des chemins de traverse. La littérature décrit la banlieue comme un site ambivalent d’avilissement moral et de déchéance sociale mais aussi d’inspiration imaginaire (« a projected fantasy space », G. Pope). En Amérique, la voiture a transformé le paysage de la banlieue en un espace pavillonnaire uniforme. Comme les vues aériennes de W. Garnett, la fiction rend compte de la vacuité et des crises larvées de vies monocordes (S. Lewis, J. Cheever, J.Updike, A. Miller…). La littérature contemporaine (W. C. Williams, J. Franzen, R. Moody…), comme la photographie (G. Crewdson), révèle encore, comme par inertie, le conformisme aliénant et mortifère d’un lieu commun à force d’indifférence. Pourtant, les crises et les déchirures ravivent aussi les contours de l’ordinaire (Carver, Eugenides, Millhauser). En Afrique ou en Inde, la banlieue donne la mesure des reconfigurations politiques qui ont marqué le territoire. En Afrique du Sud, en particulier, les mutations historiques s’accompagnent d’une inversion des flux de migration urbaine : les populations initialement chassées de la ville viennent progressivement réoccuper certains quartiers du centre, eux-mêmes abandonnés par les populations aisées qui vont s’installer dans des « communautés protégées », en périphérie. Si cette évolution est observée sur le mode comique par certains écrivains (I. Vladislavic), elle ne se fait pas sans tensions. Les zones de contact, nécessairement frictionnelles, suscitent des images violemment contrastées.

Ainsi, au-delà des conformismes, des contrastes ou des conflits dont l’art et la littérature deviennent les témoins désabusés ou ironiques, la banlieue entraîne une réinvention poétique et esthétique. Comme ces marcheurs qui franchissent les clôtures, traversent les piscines (J. Cheever), arpentent les autoroutes (J. G. Ballard, I. Sinclair), l’art et la littérature refusent l’idée du non-lieu. Ils surprennent des éclats d’inattendu au sein de la résignation, ils dessinent les traces d’un futur au sein des « dépotoirs du passé non-historique » (Smithson), ils éclairent « cette disposition à vie individuer, s’individuer en idées de formes » (M. Macé). Entre chantier et ruine, la banlieue apparaît alors comme ce qu’elle pourrait être -une région où s’esquissent, un moment, des espaces d’urbanité- des gestes d’humanité : une lisière londonienne (« edgelands », « places that thrive on disregard ») où les poètes s’adonnent à une méditation décentrée, à un minutieux inventaire de la normalité (P. Farley et M. Symmons Roberts) ou un terrain de cricket improvisé, aux marges de Manhattan, où des hommes venus de tous horizons transmuent leurs mouvements en nouveau langage (J. O’Neill, Netherland). À travers le prisme de l’art et de la littérature, la banlieue ne deviendrait-elle pas une « nouvelle manière de penser et de constituer l’espace urbain » (B. Bégout) -une suburbia ?

As Frenchphilosopher Jean-Christophe Bailly put it, suburbia is “always over there,elsewhere”. When viewed as the interval between the city and nature, suburbs are first of all designated as what they are not—downtown. Suburbiais what is not to be seen—what the city rejects, or feeds upon: housing projects, condos for commuters, factories, warehouses, malls, vacantlots, abandoned industrial spaces, cemeteries, highways, airports… Suburbia is what is not to be spoken about, it is a zone both identified and undefined, “a suburb without urb,” as Ian Sinclair formulated it.

Wouldn’t it therefore be fitting for art and literature to give some form of visibility andnameability to this intermediary space which, beyond the clichés and codes, never ceases to reinvent itself? For, if one follows Bailly’s vision, “suburbsare the backstage of the city, its warehouse, its reserve, its draft” and deserve to be explored beyond the usual complaint on its dull vacuity, its state of abandonment, neglect, or its artificial nature. Literature, painting, photography, performance art, installation art and cinema have the power to requalify a space in which a new mode of existence is created, a way ofliving in passing.

One finds numerous and various forms of suburbia through out history and across the English-speaking world. In the UK, it rapidly became a waste-land (“a dumping ground,” for Peter Ackroyd) where the city pours everything unwanted and ugly, such as factories, working-class housing, marshalling yards, lunatic asylums, nursing homes, and later on, sports fields, recycling plants, or metal dumps. Yet, despite it all, suburbia also retains some traces of rural life, in its gardens and on its walking paths. Literature often depicts suburbs as a place of moral depravity, social degradation, but also of inspiration for the imagination. It is “a projected fantasy space” according to Ged Pope. In America, cars transformed the suburban landscape into a uniform space with endlessly duplicated homes. The views from the sky by William Garnett made their way into fiction, which accounts for the emptiness of suburbia, the crises hidden in monotonous suburban lives (S. Lewis, J. Cheever, J. Updike, A. Miller…). Contemporary literature (W.C. Williams, J. Franzen, R. Moody…) and photography (G. Crewdson) reveal the alienating and lethal conformism of a space which indifference turned into a common place. And yet, crises and breakdowns also revive the colors of the ordinary, as shown in the works of Raymond Carver, Jeffrey Eugenides, or Stephen Millhauser. In Africa or India, suburbs provide the measure of the political reconfigurations that shaped the land. In South Africa in particular, historical changes triggered an inversion of the urban migration trajectories, with the populations that had been chased away from the city progressively resettling in the downtown neighborhoods relinquished by wealthier people fleeing to gated communities in the suburbs. If some writers cast an amused eye on this evolution (I. Vladislavic), it does not come about without tensions: the zones of contact/friction conjure upviolently contrasting images.

Beyond conformism, contrasts or conflicts -all recorded by art and literature, either through ironyor disillusion- suburbia prompts poetic and a esthetic reinvention. Like those characters going across fences, through swimming-pools (J. Cheever), walking along highways (J. G. Ballard, I. Sinclair), art and literature do not acceptthe idea of a non-space. They manage to reveal the unexpected with inresignation, they delineate the future within the “the dumps of the non historical past” (R. Smithson), they illuminate what French writer Marielle Macé terms “this disposition to see life individualize, and individualize itself in ideas of a form”. Between construction sites and ruins, suburbia hence arises as what it could be -anarea where one can glimpse, in the space of an instant, humane urbanity, or urban humanity. These occur in London’s “edgelands,” “places that thrive on disregard,” where poets can freely practice a form of de-centered meditation or deploy a meticulous inventory of normality (P. Farley and M. Symmons Roberts).They can also happen on an improvised cricket field, on the edges of Manhattan, where men coming from all over the world transform their movements into a new language (J. O’Neill, Netherland). Through the prism of art and literature, can’t suburbia become, as philosopher Bruce Bégout views it, a “newway of thinking and making urban space”? [Source : Poéthiques, CAS (axe 2), Université Toulouse-Jean Jaurès].

Intervention

Thème

Documentation

Bibliographie

BÉGOUT, Bruce (2017). Dériville : Les situationnistes et la question urbaine. Paris, Éditions Inculte, 95 p.

HABERMANN, Ina, KELLER, Daniela (eds) (2016). English Topographies in Literature and Culture: Space, Place, and Identity. Leiden, Brill, 264 p.

POPE, Ged (2015). Reading London's Suburbs, from Charles Dickens to Zadie Smith. Basingstoke-New York, Palgrave Macmillan, 239 p.

HAWKINS, Fraser (2015). Reading The Golden City: Spatial Representation and Urban Semiotics in the Work of Ivan Vladislavić. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Department of English Language and Literature, Kingston (Ontario, Canada), Queen’s University, 360 p. [En ligne : https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/handle/1974/13716/Hawkins_Fraser_D_201509_PhD.pdf;sequence=1].

ROGEZ, Mathilde (2015). "White Writing", "Dark Continent" : les enjeux de la représentation du paysage dans la littérature sud-africaine contemporaine, in "Littératures africaines et paysage", Études littéraires africaines, 39, 51-65. [En ligne : http://docplayer.fr/73359382-White-writing-dark-continent-les-enjeux-de-la-representation-du-paysage-dans-la-litterature-sudafricaine.html].

ROGEZ, Mathilde (2014). Portrait of the writer as a 'Flaneur' in Johannesburg?: A study of Ivan Vladislavić's work, Commonwealth Essays and Studies, 1, vol. 37, 57-66.

BÉGOUT, Bruce (2013). Suburbia. Autour des villes. Paris, Éditions Inculte, 356 p.

TARICAT, Jean (2013). Suburbia, une utopie libérale. Paris, Éditions de La Villette, 157 p.

FARLEY, Paul, SYMMONS ROBERTS, Michael (2011). Edgelands: journeys into England’s true wilderness. London, Jonathan Cape, 272 p.

BAILLY, Jean-Christophe (2011). Le Dépaysement. Voyages en France. Paris, Éditions Le Seuil, 413 p.

GUMBRECHT, Hans Ulrich (2011). Stimmungen lesen. Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur. München, Carl Hanser Verlag, 184 p.

SWANEPOEL, Aletta Catharina (2011). Re-Placing Memories: Time, Space and Cultural Expression in Ivan Vladislavić’s Fiction. Thèse of North-West University, Potchefstroom, 2011, 237 p. [En ligne : http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/7749/Swanepoel_AC.pdf?sequence=1].

GAYLARD, Gerald (ed.) (2011). Marginal Spaces: Reading Ivan Vladislavić. Johannesburg: Wits University Press.

ROBIN, Régine (2009). Mégapolis : les derniers pas du flâneur. Paris, Éditions Stock, 402 p.

VALDISLAVIĆ, Ivan (2009). Portrait with Keys: The City of Johannesburg Unlocked. New-York, W. W. Norton & Company, 208 p.

KNOX, Paul (2008). Metroburbia, USA. Piscataway, Rutgers University Press.

GERVAIS-LAMBONY, Philippe (2007). Nouvel espace, nouvelle littérature, et retour. Écrire les suburbs de Johannesburg. Remarques autour du recueil d'Ivan Vladislavic "The Exploded View", Bulletin de l'Association de géographes français, 3, septembre 2007, 275-285. [En ligne : http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2007_num_84_3_2566].

WENZEL, Marita (2006). Liminal Spaces and Imaginary Places in 'The Bone People' by Keri Hulme and 'The Folly' by Ivan Vladislavić. Literator, 1, vol. 27, 79-96. [En ligne : https://literator.org.za/index.php/literator/article/view/180/153].

HAPGOOD, Lynne (2005). Margins of Desire: The Suburbs in Fiction and Culture 1880-1925. Manchester: Manchester UniversityPress, 264 p.

VALDISLAVIĆ, Ivan (2004). The Exploded View. Johannesbourg, Random House, 202 p. (rééd. 2017, Archipelago). Publié en français La vue éclatée (2007), Carouge (Suisse), Editions Zoé.

BÉGOUT, Bruce (2003). Lieu commun. Le motel américain. Paris, Éditions Allia, 192 p.

BÉGOUT, Bruce (2002). Zéropolis. L’expérience de Las Vegas. Paris, Éditions Allia, 124 p.

CORBOZ, André (2001). Le territoire comme palimpseste et autres essais. Besançon, Éditions De l'imprimeur, 288 p.

WEBSTER, Roger (2000). Expanding suburbia : reviewing suburban narratives. New York : Berghahn Books, coll. Polygons, 208 p.

GHORRA-GOBIN, Cynthia (1997). Los Angeles : le mythe américain inachevé. Paris, CNRS Éditions, 195 p.

JACOBS, Jane [1995] (2012). Déclin et survie des grandes villes américaines, Parenthèses Editions, 411 p. [The Death and Life of Great American Cities, New York, Random House, 1961].

KUNSTLER, James Howard (1993). The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America's Man-Made Landscape. New York, Touchstone Edition, 303 p.

JACKSON, Kenneth (1985). Crabgrass Frontier : The Suburbanization of the United States. Oxford, Oxford University Press.

KLEIN, Norman M. (1997). The history of forgetting: Los Angeles and the erasure of memory. New-York, Verso Books, 330 p.

MUMFORD, Lewis (1968). The Urban Prospect. New York, Harcourt, Brace & World, Inc., 255 p.

BLAKE, Peter (1964). God’s Own Junkyard: The Planned Deterioration of America’s Landscape. New York, Holt, Rinehart and Winston, 145 p.

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Mattia Filice, auteur du roman Mécano (2023) / Conférence Plénière

FiliceMattiaCochoyNathalieDans le cadre du projet « Déclarer les hospitalités » qui invite à explorer les modes d’hospitalité notamment lors de déplacements, cette deuxième journée d’études entend interroger la manière dont le

-

L’art du portrait en Angleterre : de William Hogarth à Thomas Lawrence

OgéeFrédéricCochoyNathalieL’école anglaise de peinture apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle. Son thème principal est la nature, ce qui explique que depuis cette époque elle s’est spécialisée quasi exclusivement dans

-

Self-Portrait in a Complex Error / Marc Chénetier

BrossardOlivierCochoyNathalieChénetierMarcKellerIsabelleGoethalsHelenSelf-Portrait in a Complex Error / Marc Chénetier, conférence in journée d'étude organisée sous la responsabilité scientifique de Isabelle Keller-Privat (Laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes,

-

Compalangues 2017 : ouverture / Marie-Christine Jaillet, Christine Vergnolle, Cécile Fabre, Euriel…

JailletMarie-ChristineGobbé-MévellecEuriellVergnolle-MainarChristineFabreCécileCompalangues 2017 : ouverture / Marie-Christine Jaillet, Christine Vergnolle, Cécile Fabre, Euriell Gobbé-Mévellec

-

Entretien avec Richard Powers

CochoyNathaliePowersRichardEntretien avec Richard Powers [document sonore] réalisé par Nathalie Cochoy (axe « Poéthiques », laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes) et Jean-Yves Pellegrin (Université Paris-Sorbonne) suite à La

-

An Interview with Steven Millhauser

MillhauserStevenCochoyNathalieChénetierMarcFévrierEtienneLecture-entretien avec Steven Millhauser, dans le cadre de la journée d’études « Small Town America » organisée par Nathalie Cochoy et Etienne Février (Laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes, axe «

-

La photo contre l’image / Laurent Jenny

JennyLaurentCochoyNathalieS'adossant aux écrits critiques sur la photographie, Siegfried Kracauer, Charles Baudelaire, Clément Greenberg qui écrivit sur Walker Evans (Allie Mae Burroughs, 1936) et Edward Weston (Artichoke,

-

La ville disparaît-elle derrière la généralisation de l'urbain ? Y a-t-il encore un intérêt scienti…

JailletMarie-ChristineLa ville disparaît-elle derrière la généralisation de l'urbain ? Y a-t-il encore un intérêt scientifique à lui porter attention ? / Marie-Christine Jaillet, in colloque "Comprendre les mondes sociaux

-

Entretien avec Bruno Latour. L'oeuvre de Richard Powers

LatourBrunoCochoyNathalieDans cet entretien, Bruno Latour évoque son intérêt particulier pour l’œuvre de l'écrivain américain Richard Powers, son mode d’écriture, les relations entre science et littérature, la « poésie de la

-

Quels sont les enjeux de l'Open Access ? / Marie-Christine Jaillet

JailletMarie-ChristineQuels sont les enjeux de l'Open Access ? / Marie-Christine Jaillet. In Journée d'études "Generation Open : Open Science", organisée par Françoise Gouzi (Direction en Appui à la Recherche-DAR) et

-

Que peut-on attendre de la prospective territoriale : ses méthodes, ses enjeux, ses limites ? Table…

JailletMarie-ChristineEstèbePhilippeLuganJean-ClaudeBrunetBernardBartheLaurenceLa prospective territoriale a pour objet d’impulser et de structurer une dynamique de réflexion appliquée à l’avenir à moyen et long terme d’un territoire, région, département, agglomération…

-

Pour une poétique de nos jours / Michel Deguy

DeguyMichelCochoyNathaliePour une poétique de nos jours / Michel Deguy. Conférence organisée dans le cadre du séminaire Poéthiques, 'Instants de poésie', par Nathalie Cochoy ("Poéthiques", laboratoire Cultures Anglo

Sur le même thème

-

Conférence de Kenny CUPERS - "La banlieue comme projet"

CupersKennyThis lecture provides an overview of the history of mass housing and the banlieue in France. It explores the government’s commitment to housing

-

Vieillissement et décroissance démographique au Japon

BuhnikSophieQuelles conséquences pour les espaces périurbains ? Entretien avec Sophie Buhnik Sophie Buhnik, chercheuse à la Maison franco-japonaise de Tokyo, associée au laboratoire Géographie-cités et à la

-

Ivry ou l'histoire de la Banlieue rouge

L'histoire de la banlieue rouge est retracée dans ce documentaire à travers l'histoire de l'une de ces villes de la "ceinture rouge" parisienne les plus emblématiques, Ivry-sur-Seine. Dans ce film

-

Suburbia: utopie ou cauchemar ? L'analyse critique de la banlieue américaine dans la recherche géog…

BégoutBruceLa banlieue, « c’est toujours là-bas, ailleurs » (J.-C. Bailly). Intervalle entre la ville et la nature, la banlieue apparaît d’abord comme ce qu’elle n’est pas, et ne rêve pas de devenir -un centre

-

Peter Neumann

NeumannPeter HorstPeter Neumann compare les scènes djihadistes en Allemagne et en Grande-Bretagne, en pointant les spécificités de chaque pays et en les comparant à leur tour au cas français. Les conditions socio

-

Le nouvel antisémitisme et les rythmes de l'information

JikeliGüntherL'Institut for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), États-Unis, en coopération avec leGroupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)/ CNRS-EPHE, Paris (France) lance une série de

-

L'antisémitisme dans les banlieues et les citéspopulaires

JikeliGüntherL'Institut for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), États-Unis, en coopération avec leGroupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)/ CNRS-EPHE, Paris (France) lance une série de

-

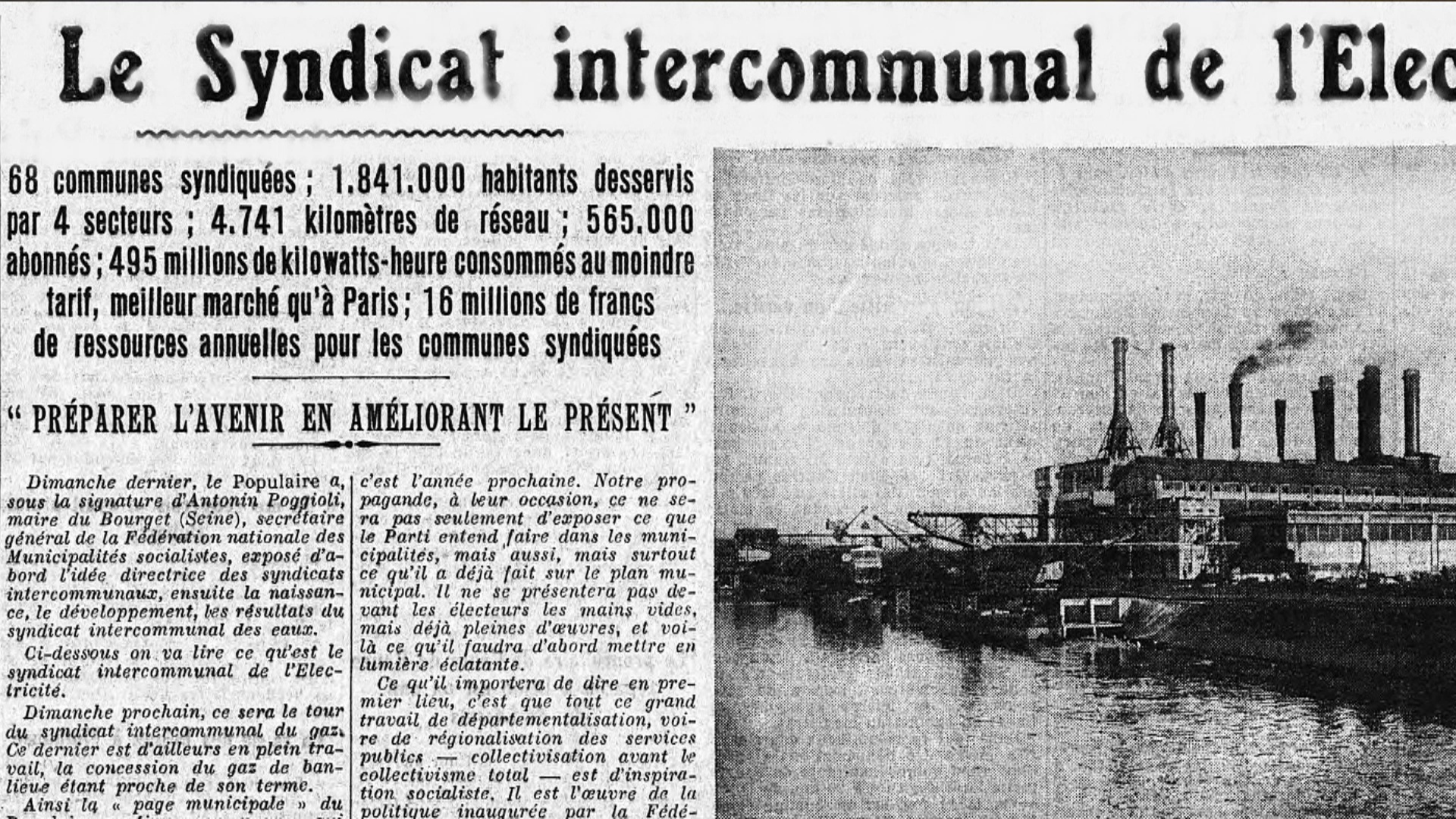

Lumière sur la banlieue

L’histoire intercommunale de l’électrification de la banlieue parisienne est retracée et analysée par deux chercheurs du CNRS, Emmanuel Bellanger du CHS et François-Mathieu Poupeau du LATTS. Au-delà

-

Univers Cités

Univers Cités est un documentaire réalisé au court d'une enquête en sciences humaines sur les pratiques médiatiques et la construction identitaire chez les jeunes de quartiers classés ZUS (zones

-

A.G. Haudricourt et ses élèves : leçon d’ethnobotanique dans les bois de Meudon 29 mai 1986

Dans le cadre du DEA d’ethnosciences du Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale (LACITO), une sortie ethnobotanique est organisée pour les étudiants le 29 mai 1986. C’est l

-

Penser la crise des banlieues. Que peuvent les sciences sociales ? 6 - ATELIER: La crise des banlie…

KergraissePhilippeLagraveRose-MarieLes cercles de formation de l'EHESS présentent Penser la crise des banlieues. Que peuvent les sciences sociales ? Les Éditions de l'EHESS Débats enregistrés du lundi 23 janvier 2006 au samedi 28

-

Penser la crise des banlieues. Que peuvent les sciences sociales ? 5 - Crise des banlieues / crise …

FridensonPatrickHervieu-LégerDanièleRosentalPaul-AndréLes cercles de formation de l'EHESS présentent Penser la crise des banlieues. Que peuvent les sciences sociales ? Les Éditions de l'EHESS Débats enregistrés du lundi 23 janvier 2006 au samedi 28