Notice

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta, Regio XI Transpadana).

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre dans le programme augustéen de pacification des Alpes et de contrôle des itinéraires importants sur le plan stratégique. La nouvelle construction prévoit dès le départ un plan régulier, organisé en insulae, une puissante enceinte et des espaces publiques bien définis.

Dans sa première phase de vie, la ville développe les caractères plus anciens de son aspect monumental, en particulier dans le cœur religieux et officiel du projet urbanistique : l’aire sacrée du Forum. Au-dessous de la moderne Place de la Cathédrale, presque une dizaine d’années de fouilles a révélé les restes de deux temples jumeaux encadrés par une triporticus, soutenue par une cryptoporticus encore bien conservée : ce temenos, donnant au Sud sur la part civique et commerciale du Forum, était probablement consacré au culte impérial. Les recherches archéologiques ont aussi mis en évidence, à côté des temples, une aula, avec dallages en opus sectile et crustae pariétales en marbre, structure interprétée comme probable augusteum.

Parmi les lieux de culte aujourd’hui connus à Augusta Praetoria, les vestiges repérées dans les années 1980 en correspondance de l’aire occupée par l’ex Hôtel Couronne offrent un considérable potentiel informatif sur l’évolution urbanistique de la colonie.

L’aire, transformée à plusieurs reprises, aujourd’hui se trouve sur le côté méridional de la place principale de la ville d’Aoste, pendant l’époque romaine occupait entièrement l’insula 37 et s’ouvrait sur le Decumanus Maximus. À l’époque augustéenne appartiennent les restes d’un complexe, interprété comme macellum, se composant d’une aire ouverte, occupée au centre par une plate-forme circulaire en mortier et blocs de pierre et entourée vraisemblablement sur les quatre côtés d’une porticus se développant tout au long d’une série de pièces quadrangulaires. Vers la moitié du Ier siècle apr. J.-C., l’édification au centre de l’insula d’un temple sur podium de tradition italique a oblitéré les structures précédentes. À cette phase sont attribuées plusieurs fosses dont la fonction rituelle est proposée sur la base de la présence d’ossements brûlés (bœuf, caprinés et porc), parfois déposés dans la partie inférieure d’une amphore, expressément sciée et enfoncée dans le terrain. La réalisation d’un édifice cultuel qui change complètement le paysage architectural de l’insula 37, en la consacrant à une nouvelle destination fonctionnelle, s’encadre probablement dans un plus vaste et ambitieux projet de transformation de la colonie. Les recherches archéologiques ont en effet mis en évidence un vrai exploit monumental, mis en place à partir de la moitié du Ier siècle après J.-C. et concernant plusieurs secteurs de la ville : le quartier résidentiel nord-oriental est remplacé par les complexes pour les spectacles et aussi le Forum, le réseau routier et la porte principale sont intéressés par un significatif renouvellement.

Pour mieux comprendre les changements de fonction qui ont marqué l’aire de l’ex Hôtel Couronne une minutieuse reprise des données anciennes s’est avérée nécessaire : l’analyse de la documentation des fouilles des années 1980 et l’inventaire de plus de 700 caisses de mobilier ont suscité nombreuses questions autour des activités de construction qui concernent cet espace public entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et le IIIème siècle apr. J.-C.

Dans le cadre du colloque, l’attention sera focalisée sur l’édifice cultuel, en particulier sur les pratiques rituelles mises en place au moment de sa fondation et sur les aspects architecturaux et décoratifs du bâtiment, ces derniers abordés selon la focale du matériel : marbres, terre cuite architecturale, enduits peints et moulurations. L’interprétation des vestiges monumentales et l’analyse du programme ornemental se déroulent avec l’intention de proposer soit une hypothèse de reconstruction du temple soit d’insérer ce dernier dans le cadre d’une tradition culturelle, architecturale et cultuelle, en évolution entre la fin de l’époque augustéenne et l’âge des Antonins, à la frontière entre Italie et provinces occidentales.

Pour conclure, on remarque que la complexité du contexte et les importantes quantités de mobilier ouvrent nombreuses perspectives de recherche à exploiter pour comprendre et caler chronologiquement les étapes de l’évolution d’un secteur central de la colonie.

Communicants

- Alessandra Armirotti (Ufficio patrimonio archeologico – Regione Autonoma Valle d’Aosta)

- Giordana Amabili (Università degli Studi di Torino)

- Gwenaël Bertocco (Université de Lausanne)

- Maurizio Castoldi (libero professionista)

Comité d'organisation

- Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM)

- Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée)

- Stéphanie Raux (Inrap Midi Méditerranée)

- Grégory Vacassy (Inrap)

- Ghislain Vincent (Inrap)

Réalisation - Lambert Capron

Thème

Dans la même collection

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Conclusions et clôture du colloque. Comité d'organisation Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM) Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée) Stéphanie Raux (Inrap Midi

-

Les dieux indigènes et la naissance de la ville romaine : Le dieu Nemausus à Nîmes : épigraphie, to…

Le dieu Nemausus est éponyme de la ville de Nîmes, chef-lieu d’une cité latine largement établie, la colonia Augusta Nemausus. C’est un premier trait d’originalité car le sanctuaire qui atteste sa

-

Un nuovo luogo di culto a Giove Eterno nelle valli bresciane, tra religiosità indigena e interpreta…

Recenti indagini archeologiche in Val Sabbia nel territorio di Brescia (BS - Italia del Nord) hanno portato alla scoperta di un nuovo luogo di culto di età romana, sorto forse su di un precedente

-

Le sanctuaire des Terrasses de Montfo à Magalas (Hérault).

Le site archéologique identifié en 2012 était inédit avant qu’un diagnostic motivé par un projet de lotissement n’en révèle l’existence, au pied d’une agglomération perchée, l’oppidum éponyme de

-

De la Transalpine à la Cisalpine : étude comparée des dépôts monétaires en contextes cultuels (IIe …

La monnaie apparaît dans le sud de la Gaule au VIe s. av. n. è., avec les productions de la colonie de Marseille, puis celles d'Emporion. Les monnayages de ces deux cités se diffusent à l'ensemble de

-

Urbanisation, gestes et dépôts rituels aux premiers temps d’Vcetia : le site de l’ancienne gendarme…

Une fouille préventive menée de 2016 à 2017 par l’Inrap, environ 300 mètres au nord du centre- ville d’Uzès, a mis au jour sur 4000 m2 tout un pan de quartiers intra-muros de la ville antique, du Ier

-

Stips et sanctuaires dans les Alpes du Sud.

Mons seleucus/La Bâtie-Montsaléon est une cité antique fouillée dès 1799 par les deux premiers préfets des Hautes-Alpes, Bonnaire puis Ladoucette. Elle recèle encore bien des surprises archéologiques,

-

Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.). Bilan d’un programme et nouvelle…

L’Atlas et le colloque, tous deux intitulés Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.), sont le fruit de plusieurs années de travail à la fois collectif et collaboratif. Après

-

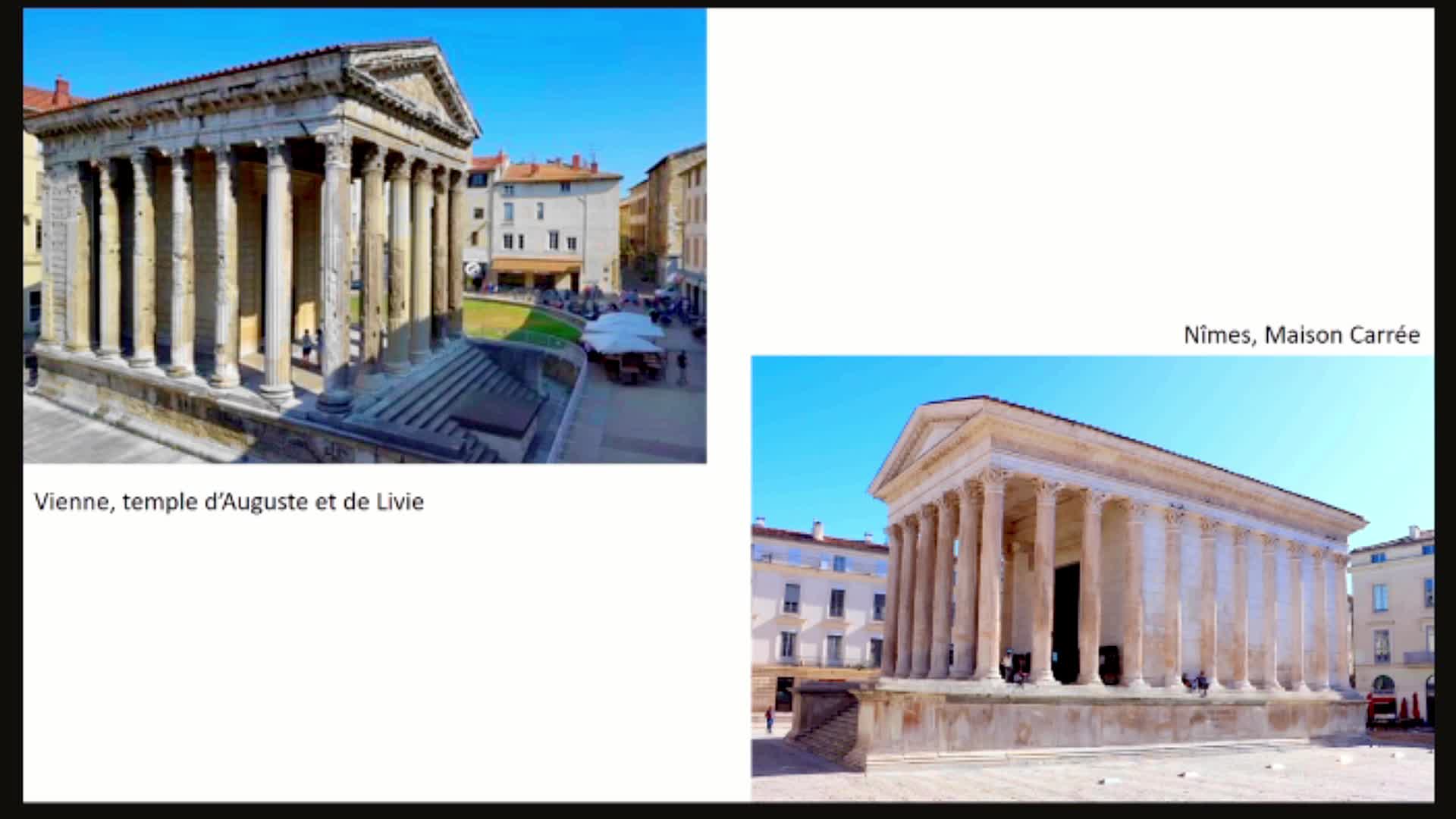

Dédicaces au numen et au genius impériaux en Gaule Narbonnaise et dans les provinces limitrophes (I…

Si les monuments du culte impérial de Gaule méridionale (dont certains comptent parmi les mieux conservés du monde romain) ont fait l’objet de nombreux travaux, les lieux de culte plus modestes et les

-

Les sanctuaires de Chassenon et Saint-Cybardeaux : nouvelles données sur le fait religieux en Chare…

Depuis plusieurs années, les sanctuaires charentais de Chassenon et de Saint-Cybardeaux font, à l'instigation du Conseil départemental de la Charente, l'objet de nouvelles campagnes de fouille qui

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

Sur le même thème

-

Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…

ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en

-

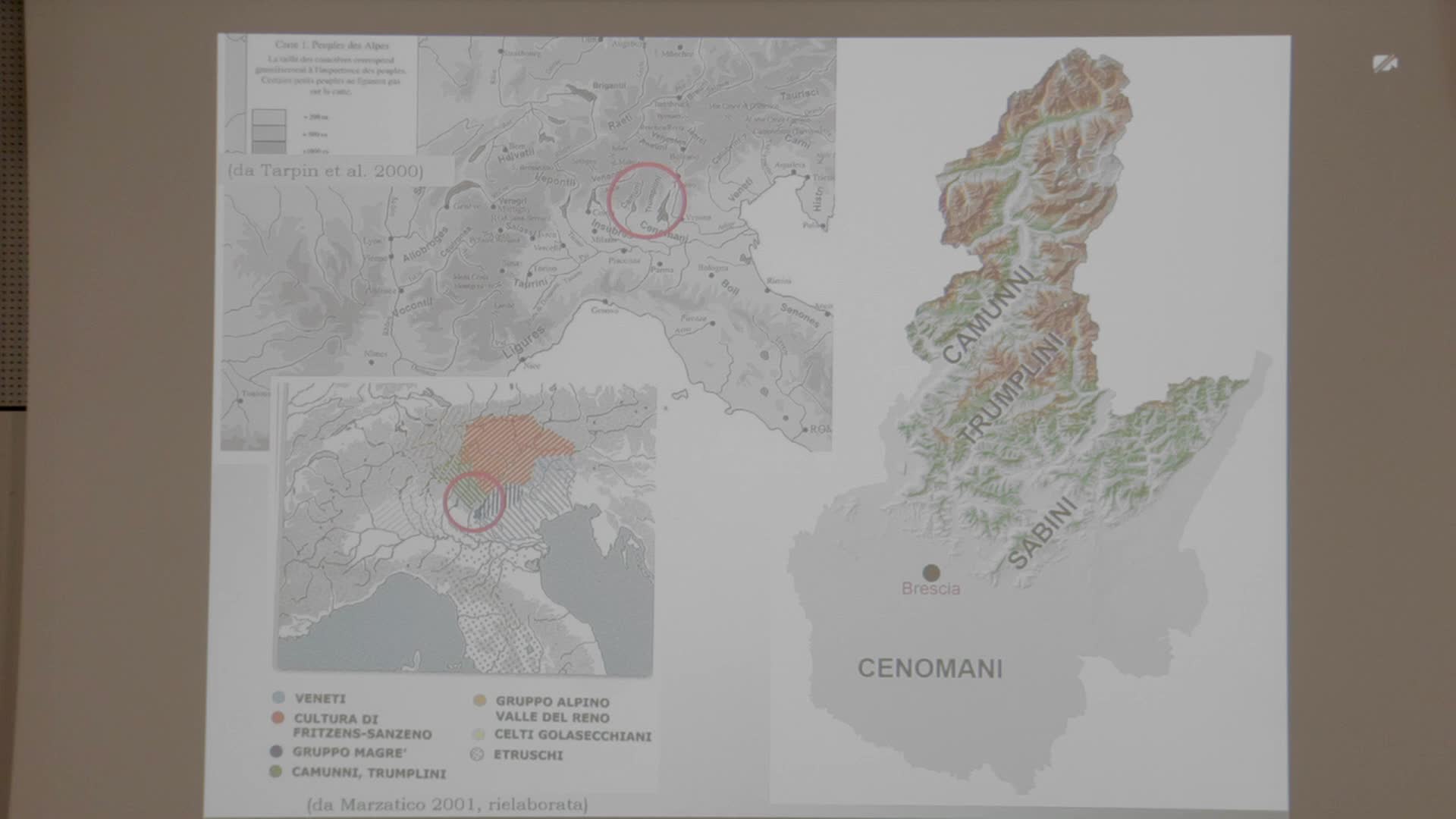

Modelli indigeni e tipologie centro-italiche nell’edilizia sacra dei territori transpadani e di alc…

La documentazione assegnabile al II sec. a.C. e riferibile a edilizia templare di matrice centro- italica si ha nelle colonie più antiche a nord del Po, Aquileia e Cremona, ma risulta sostanzialmente

-

Posters

Posters Les figurines en terre cuite en Narbonnaise centrale durant le Haut-Empire – actualisation des données (P) Marilyne Bovagne (Inrap, ASM), Stéphanie Raux (Inrap, ASM) Le sanctuaire de

-

Les inscriptions de l'esclave Niger au sanctuaire aux Mères d'Allan : réexamen d'un dossier excepti…

Fouillé en 1880, le sanctuaire de domaine d'Allan a livré une collection d'inscriptions à bien des égards, unique, en même temps qu'un enregistrement du contexte de découverte, remarquable pour l

-

Permanences et innovations dans les pratiques rituelles du pays de Martigues (IIe s. av. J.-C. - II…

De la Côte Bleue à l’embouchure du Rhône, la région de Martigues est le siège de nombreux sites protohistoriques et antiques dont les fouilles ont révélé à la fois l’importance et la diversité. Après

-

Un nuovo luogo di culto a Giove Eterno nelle valli bresciane, tra religiosità indigena e interpreta…

Recenti indagini archeologiche in Val Sabbia nel territorio di Brescia (BS - Italia del Nord) hanno portato alla scoperta di un nuovo luogo di culto di età romana, sorto forse su di un precedente

-

Préambule méthodologique à l’étude des mobiliers cultuels en usage dans les sanctuaires et premiers…

En dépit du nombre limité de sites de sanctuaires ayant livré des artefacts supports de croyance finement exploitables, la communication s’attachera, après une définition stricte du cadre et des

-

La mise en place des panthéons civiques au lendemain des conquêtes dans les Trois Gaules.

La mission qui m’a été confiée s’est révélée particulièrement ardue à remplir. Les faiblesses de la documentation épigraphique, l’ampleur de la zone concernée, le caractère épars et souvent disparate

-

Les sanctuaires de Chassenon et Saint-Cybardeaux : nouvelles données sur le fait religieux en Chare…

Depuis plusieurs années, les sanctuaires charentais de Chassenon et de Saint-Cybardeaux font, à l'instigation du Conseil départemental de la Charente, l'objet de nouvelles campagnes de fouille qui

-

Les dieux indigènes et la naissance de la ville romaine : Le dieu Nemausus à Nîmes : épigraphie, to…

Le dieu Nemausus est éponyme de la ville de Nîmes, chef-lieu d’une cité latine largement établie, la colonia Augusta Nemausus. C’est un premier trait d’originalité car le sanctuaire qui atteste sa

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

Le sanctuaire de la colline de l’Yeuse à Murviel-lès-Montpellier (34).

Le sanctuaire de la Colline de l’Yeuse est situé sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, en périphérie de l’agglomération antique du Castellas, identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses. Cette