Notice

Le sanctuaire de la colline de l’Yeuse à Murviel-lès-Montpellier (34).

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le sanctuaire de la Colline de l’Yeuse est situé sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, en périphérie de l’agglomération antique du Castellas, identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses. Cette agglomération est occupée du début du IIème s. av. J.-C. jusqu’au début du IIème s. ap. J.-C.

Le sanctuaire, inconnu jusqu’alors, a été découvert à l’occasion de sa fouille par l’Inrap, préalablement à la construction d’un lotissement, au printemps 2017. La présente communication vise à présenter le sanctuaire de sa construction à son abandon, durant toutes les phases de son évolution.

Une première occupation est caractérisée par la présence d’un bâtiment, construit probablement dans le courant du Ier s. av. J.-C. et partiellement dégagé. Il est composé d’au moins une pièce occupant toute la largeur de l’édifice et le sol est en terre. Il présente la particularité d’avoir livré un petit dépôt monétaire sous un foyer au centre de l’espace.

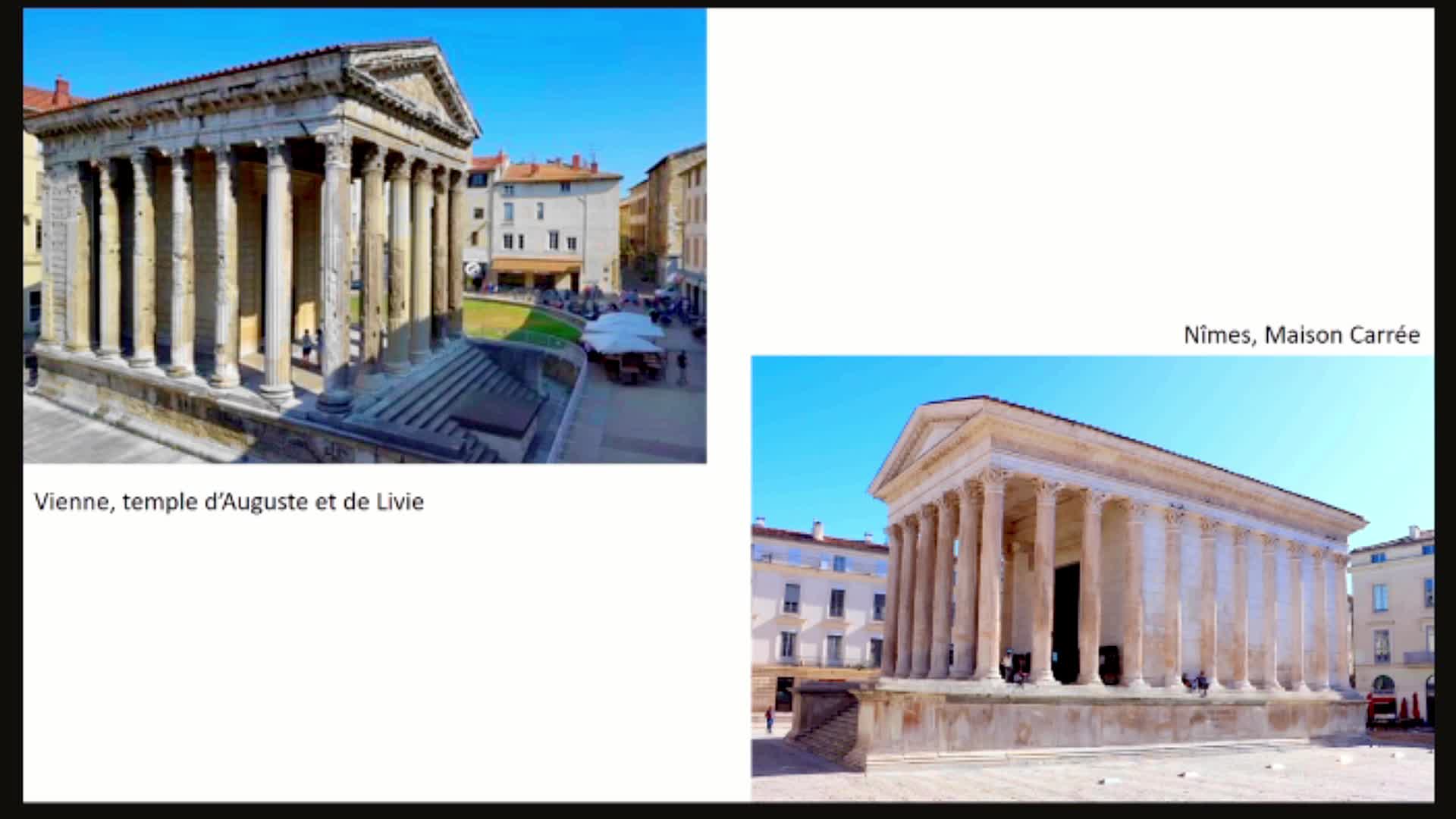

Entre -50 et -25, ce bâtiment est détruit puis l’espace remblayé et nivelé. Un temple de plan classique est alors édifié au sein d’un péribole. L’étude de son architecture permet de proposer, grâce aux fragments lapidaires découverts et à une exceptionnelle conservation d’élévation, une restitution de l’édifice assez fine et laisse entrevoir de fortes influences grecques, via Marseille, dans sa conception.

Quelques années plus tard, une place est établie à l’arrière du temple, partiellement bordée de portiques. Un long bâtiment ferme alors cette aire ouverte à l’ouest. Il est constitué d’une série de pièces aboutées ouvrant sur la place puis d’un corps occupé par un balnéaire. A l’arrière de ce bâtiment, une large excavation profonde de 4 m est interprétée comme la réserve d’eau du petit ensemble thermal.

L’ensemble se développe à son apogée sur une superficie de 3000 m2 (Fig. 1).

Durant tout le Ier s. ap. J.-C., la morphologie générale évolue peu mais quelques aménagements sont à tout de même réalisés. Ainsi, la colonnade libre qui habille le fond de la place au sud est détruite au début du siècle, conjointement à celle –partielle- du péribole qui ceinture le temple, rendant en cela l’aire sacrée beaucoup plus vaste, limitée à l’ouest par le portique et le bâtiment toujours en place et au sud par la pente de la colline ou un élément hors-emprise. Enfin, le balnéaire est abandonné et le bâtiment qui l’abrite est réaménagé.

De cette phase d’occupation nous sont parvenus de nombreux témoignages des rites et gestes réalisés par les fidèles. Ils se présentent sous la forme d’aménagements frustes auxquels sont associés des dépôts d’objets. Ces structures sont rassemblées au sein de deux groupes principaux. L’un au plus près du temple, le second à l’emplacement de l’ancien portique, au sud de la place. Il s’agit d’édicules constitués d’éléments en remplois, moellons et tuiles et aussi d’amphores fichées dans le sol (Fig. 2). Ils servent de support ou de réceptacle à des offrandes d’objets, de monnaies, de coquillages et de vases votifs. La pratique du jet de monnaies (Iactatio stipis) pourrait également être attestée en deux endroits : sur un sol près du temple et à l’intérieur de l’excavation constituant l’ancienne réserve d’eau du balnéaire.

Les derniers signes de fréquentation du lieu de culte nous sont donnés par les monnaies et sont à placer au début du IIe s. ap. J.-C. Le bassin situé à l’ouest est alors progressivement comblé, d’abord par quelques matériaux issus du démantèlement de plusieurs édicules et par plusieurs autels en pierre puis par un apport massif de végétaux.

Près du temple, l’autel principal du culte – situé initialement en dehors de l’emprise de fouille – est démonté puis sa base et son couronnement sont déposés sur les édicules situés à proximité.

Malgré le caractère exceptionnel des découvertes, le nom de la divinité honorée en ce lieu reste inconnu. Cependant, l’analyse pluridisciplinaire des vestiges et des comparaisons avec des sites ayant livré des structures et des dépôts similaires, permettent de proposer des hypothèses et des’en approcher.

Communicants

- Grégory Vacassy (Inrap)

- Antoine Boisson (SAM)

- Stéphanie Raux (Inrap)

- Ghislain Vincent (Inrap)

Comité d'organisation

- Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM)

- Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée)

- Stéphanie Raux (Inrap Midi Méditerranée)

- Grégory Vacassy (Inrap)

- Ghislain Vincent (Inrap)

Réalisation - Lambert Capron

Thème

Dans la même collection

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

« Aedes Cereris in praediis » : temples et pratiques rituelles dans les villae de Gaule Lyonnaise.

Les instructions que Pline le Jeune donne à l’architecte Mustius, au sujet de la reconstruction et de l’embellissement du temple de Cérès qu’il a fait bâtir sur l’un de ses domaines ruraux (Lettres IX

-

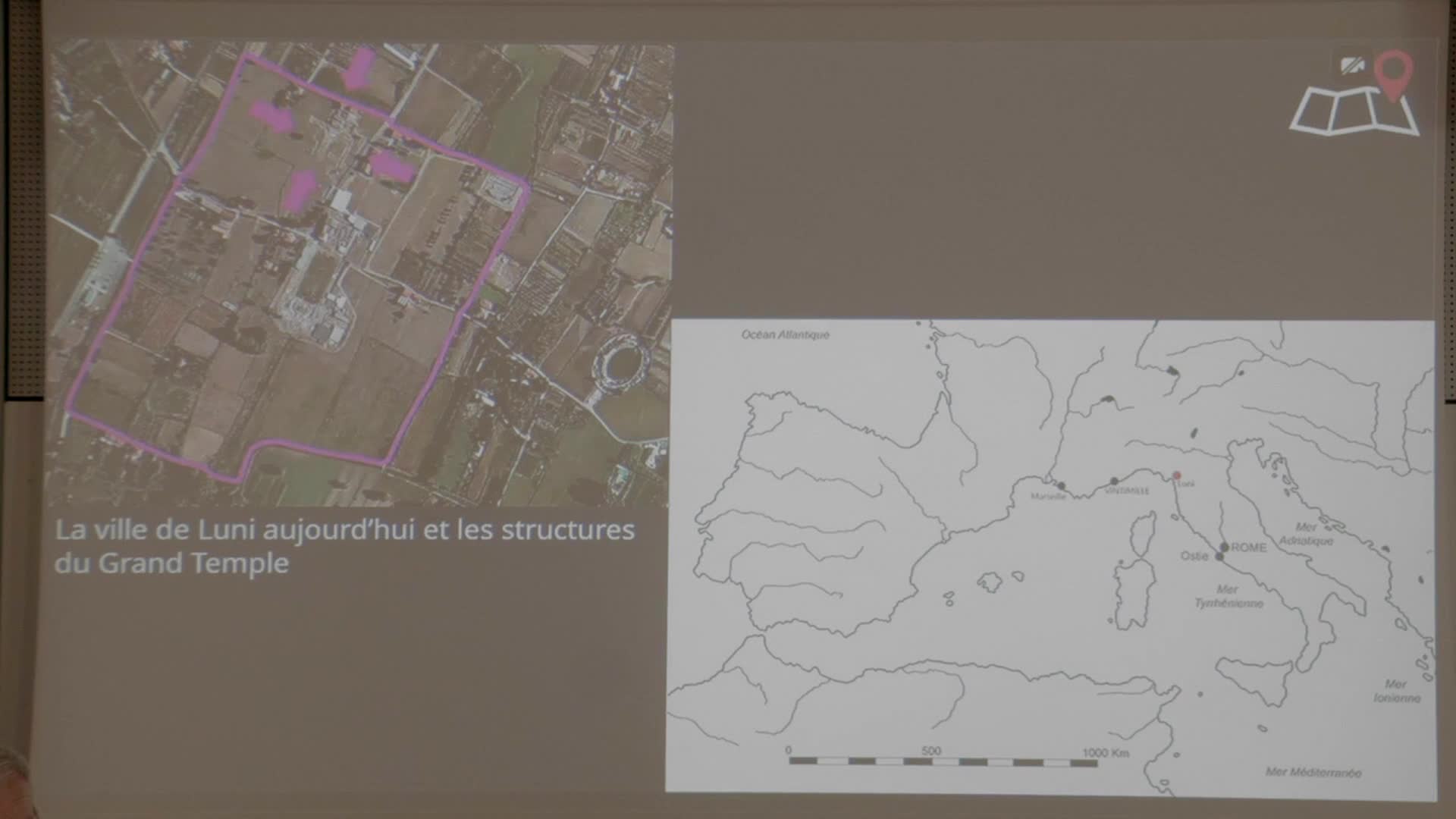

Nouvelles données sur le Grand Temple de la ville romaine de Luni (La Spezia, Italie).

Le Grand Temple est situé dans l'angle nord-ouest de la ville romaine de Luni, près des murs, dans la zone la plus élevée du site. La première phase de construction remonte à l'époque républicaine,

-

Modelli indigeni e tipologie centro-italiche nell’edilizia sacra dei territori transpadani e di alc…

La documentazione assegnabile al II sec. a.C. e riferibile a edilizia templare di matrice centro- italica si ha nelle colonie più antiche a nord del Po, Aquileia e Cremona, ma risulta sostanzialmente

-

Préambule méthodologique à l’étude des mobiliers cultuels en usage dans les sanctuaires et premiers…

En dépit du nombre limité de sites de sanctuaires ayant livré des artefacts supports de croyance finement exploitables, la communication s’attachera, après une définition stricte du cadre et des

-

Posters

Posters Les figurines en terre cuite en Narbonnaise centrale durant le Haut-Empire – actualisation des données (P) Marilyne Bovagne (Inrap, ASM), Stéphanie Raux (Inrap, ASM) Le sanctuaire de

-

Stips et sanctuaires dans les Alpes du Sud.

Mons seleucus/La Bâtie-Montsaléon est une cité antique fouillée dès 1799 par les deux premiers préfets des Hautes-Alpes, Bonnaire puis Ladoucette. Elle recèle encore bien des surprises archéologiques,

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Mot de bienvenue de Dominique Garcia, président de l’Inrap, de Frédéric Servajean, directeur du LabEx Archimede et de Réjane Roure, directrice d’ASM-UMR5140. Comité d'organisation

-

Regards sur les cultes et les rituels en dehors de la sphère domestique dans le Midi de la France …

Le but de cette communication est de présenter un rapide panorama de ce qui peut entrer dans la sphère du cultuel et du rituel en Gaule méditerranéenne, en dehors de la sphère domestique, dans les

-

Les inscriptions de l'esclave Niger au sanctuaire aux Mères d'Allan : réexamen d'un dossier excepti…

Fouillé en 1880, le sanctuaire de domaine d'Allan a livré une collection d'inscriptions à bien des égards, unique, en même temps qu'un enregistrement du contexte de découverte, remarquable pour l

-

Évolutions et transformations architecturales du temple central du lieu de culte ouest de la ville …

Située en Gaule Belgique, à proximité de la frontière occidentale avec la Lyonnaise, Briga (Eu, « Bois-l’Abbé », 76) offre un cas d’étude privilégié pour percevoir l’évolution d’un lieu de culte d’une

Sur le même thème

-

Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…

ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en

-

Le temple antique de Saint-Jean de Todon (Laudun L'Ardoise, Gard)

Une fouille programmée, menée de 2002 à 2012 sur l’église et le cimetière du prieuré rural clunisien de Saint-Jean de Todon (IXe s. à la fin du XIIIe s.), a découvert sous l’occupation médiévale, des

-

Nouvelles données sur le Grand Temple de la ville romaine de Luni (La Spezia, Italie).

Le Grand Temple est situé dans l'angle nord-ouest de la ville romaine de Luni, près des murs, dans la zone la plus élevée du site. La première phase de construction remonte à l'époque républicaine,

-

Dédicaces au numen et au genius impériaux en Gaule Narbonnaise et dans les provinces limitrophes (I…

Si les monuments du culte impérial de Gaule méridionale (dont certains comptent parmi les mieux conservés du monde romain) ont fait l’objet de nombreux travaux, les lieux de culte plus modestes et les

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Mot de bienvenue de Dominique Garcia, président de l’Inrap, de Frédéric Servajean, directeur du LabEx Archimede et de Réjane Roure, directrice d’ASM-UMR5140. Comité d'organisation

-

Stips et sanctuaires dans les Alpes du Sud.

Mons seleucus/La Bâtie-Montsaléon est une cité antique fouillée dès 1799 par les deux premiers préfets des Hautes-Alpes, Bonnaire puis Ladoucette. Elle recèle encore bien des surprises archéologiques,

-

Différents témoignages de cultes domestiques et pratiques cultuelles à Nîmes durant le Haut-Empire.

En 2006-2007, la fouille préventive du Parking Jean Jaurès à Nîmes, conduite par l’Inrap, a mis au jour tout un quartier de la cité antique. Située au sud du sanctuaire de la Fontaine et de la Tour

-

De la Transalpine à la Cisalpine : étude comparée des dépôts monétaires en contextes cultuels (IIe …

La monnaie apparaît dans le sud de la Gaule au VIe s. av. n. è., avec les productions de la colonie de Marseille, puis celles d'Emporion. Les monnayages de ces deux cités se diffusent à l'ensemble de

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Conclusions et clôture du colloque. Comité d'organisation Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM) Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée) Stéphanie Raux (Inrap Midi

-

Le sanctuaire des Terrasses de Montfo à Magalas (Hérault).

Le site archéologique identifié en 2012 était inédit avant qu’un diagnostic motivé par un projet de lotissement n’en révèle l’existence, au pied d’une agglomération perchée, l’oppidum éponyme de

-

Posters

Posters Les figurines en terre cuite en Narbonnaise centrale durant le Haut-Empire – actualisation des données (P) Marilyne Bovagne (Inrap, ASM), Stéphanie Raux (Inrap, ASM) Le sanctuaire de

-

« Aedes Cereris in praediis » : temples et pratiques rituelles dans les villae de Gaule Lyonnaise.

Les instructions que Pline le Jeune donne à l’architecte Mustius, au sujet de la reconstruction et de l’embellissement du temple de Cérès qu’il a fait bâtir sur l’un de ses domaines ruraux (Lettres IX