Notice

Que deviennent les monnaies offertes aux divinités en Gaule romaine ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

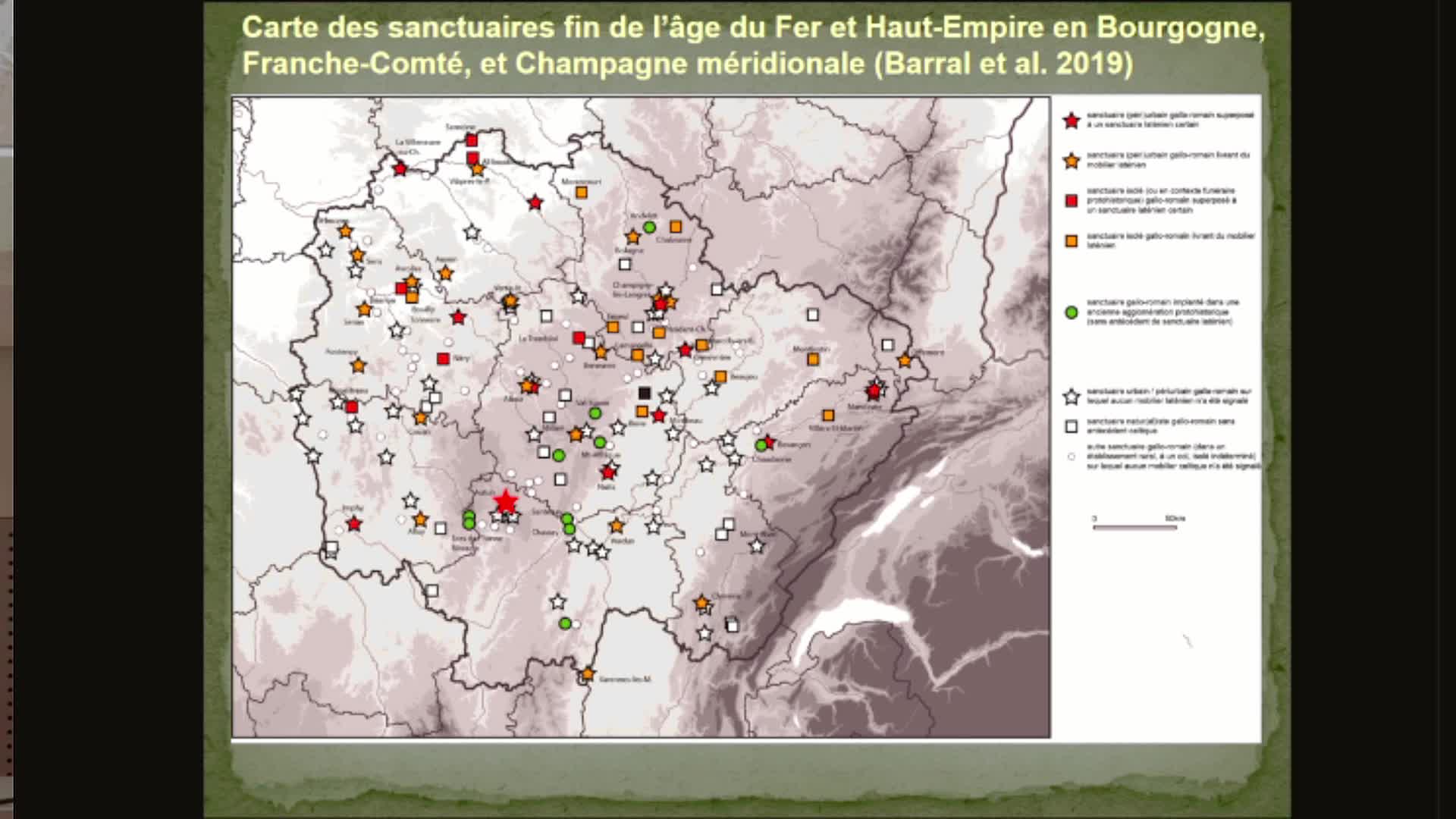

La communication propose une évolution des pratiques d’offrande monétaire tout au long de la période romaine en Gaule. Cette évolution chronologique ne s’observe pas forcément dans tous les lieux de culte fouillés et les pratiques cultuelles ne sont pas automatiquement identiques dans toutes les Gaules. C’est pourquoi la démonstration est fondée sur des exemples précis permettant de distinguer les monnaies vraiment offertes aux divinités de celles qui peuvent avoir été perdues dans l’enceinte du lieu de culte sans avoir été intentionnellement données à la divinité ou aux divinités du sanctuaire. Nous nous appuierons sur les découvertes de sites comme Alise-Sainte- Reine (Côte-d’Or), Biesheim (Haut-Rhin), Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), Crain (Yonne), Juvigné (Mayenne), La Villeneuve-au-Châtelot (Aube), Leytron (Suisse), Martigny (Suisse), Villars-d’Héria (Jura), Villiers-le-Duc (Côte-d’Or). Les monnaies oblitérées par des coups de burin ou de marteau, portant un graffiti particulier ou une contremarque qui ne se rencontre pas ailleurs sont ainsi retirées de la circulation profane pour être offertes aux divinités. Elles deviennent alors sacrées comme tout ce qui appartient aux divinités. Ces pratiques semblent prendre fin dans le 3e tiers du Ier siècle de notre ère. Ensuite, l’usage de recueillir les monnaies offertes aux divinités en remployant des récipients comme des amphores et surtout l’usage des troncs spécialement construits à cet effet paraît prendre le relais jusqu’à la fin de l’époque romaine. Les troncs à offrandes monétaires présentent souvent une fente située à la partie supérieure pour introduire les monnaies et une porte sur l’un des côtés donnant accès au réceptacle des monnaies. Celles-ci pouvaient donc être récupérées, mais selon quel protocole et pour quel usage ? Sans attendre de disposer d’un texte répondant à la question pour la Gaule, il faut faire appel à des textes trouvés en Grèce et en Italie qui y répondent et fournissent des clés d’interprétation. À l’objection que rien ne prouve que ces textes s’appliquent aussi aux pratiques cultuelles en Gaule, nous répondons que rien ne prouve que de tels textes ne peuvent pas s’appliquer en Gaule romaine qui doit tant aux civilisations grecque et romaine, notamment dans le domaine religieux qui nous occupe.

Communicant

- Jacques Meissonnier (Ancien conservateur du patrimoine, SRA de Bourgogne)

Comité d'organisation

- Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM)

- Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée)

- Stéphanie Raux (Inrap Midi Méditerranée)

- Grégory Vacassy (Inrap)

- Ghislain Vincent (Inrap)

Réalisation - Lambert Capron

Thème

Dans la même collection

-

Préambule méthodologique à l’étude des mobiliers cultuels en usage dans les sanctuaires et premiers…

En dépit du nombre limité de sites de sanctuaires ayant livré des artefacts supports de croyance finement exploitables, la communication s’attachera, après une définition stricte du cadre et des

-

Posters

Posters Les figurines en terre cuite en Narbonnaise centrale durant le Haut-Empire – actualisation des données (P) Marilyne Bovagne (Inrap, ASM), Stéphanie Raux (Inrap, ASM) Le sanctuaire de

-

Stips et sanctuaires dans les Alpes du Sud.

Mons seleucus/La Bâtie-Montsaléon est une cité antique fouillée dès 1799 par les deux premiers préfets des Hautes-Alpes, Bonnaire puis Ladoucette. Elle recèle encore bien des surprises archéologiques,

-

Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.). Bilan d’un programme et nouvelle…

L’Atlas et le colloque, tous deux intitulés Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.), sont le fruit de plusieurs années de travail à la fois collectif et collaboratif. Après

-

Les inscriptions de l'esclave Niger au sanctuaire aux Mères d'Allan : réexamen d'un dossier excepti…

Fouillé en 1880, le sanctuaire de domaine d'Allan a livré une collection d'inscriptions à bien des égards, unique, en même temps qu'un enregistrement du contexte de découverte, remarquable pour l

-

Évolutions et transformations architecturales du temple central du lieu de culte ouest de la ville …

Située en Gaule Belgique, à proximité de la frontière occidentale avec la Lyonnaise, Briga (Eu, « Bois-l’Abbé », 76) offre un cas d’étude privilégié pour percevoir l’évolution d’un lieu de culte d’une

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

Différents témoignages de cultes domestiques et pratiques cultuelles à Nîmes durant le Haut-Empire.

En 2006-2007, la fouille préventive du Parking Jean Jaurès à Nîmes, conduite par l’Inrap, a mis au jour tout un quartier de la cité antique. Située au sud du sanctuaire de la Fontaine et de la Tour

-

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre

-

Modelli indigeni e tipologie centro-italiche nell’edilizia sacra dei territori transpadani e di alc…

La documentazione assegnabile al II sec. a.C. e riferibile a edilizia templare di matrice centro- italica si ha nelle colonie più antiche a nord del Po, Aquileia e Cremona, ma risulta sostanzialmente

-

Les sanctuaires de la cité des Convènes (Ier s. av. J.-C. - Ve s. apr. J.-C.). Archéologie et épigr…

Située aux limites de la Narbonnaise, de l’Aquitaine et de la Tarraconaise, la cité pyrénéenne des Convènes présente dans le domaine des religions antiques une situation fort complexe. Cette

Sur le même thème

-

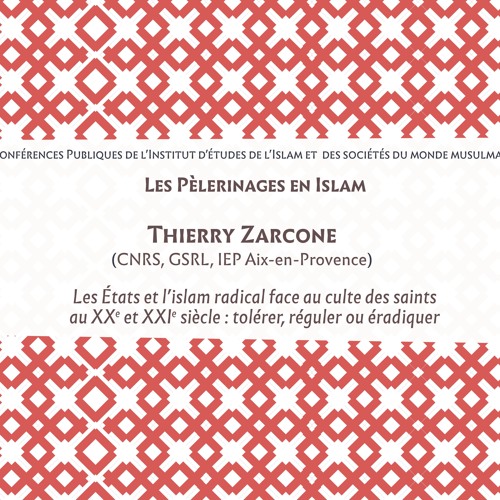

Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…

ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en

-

Permanences et innovations dans les pratiques rituelles du pays de Martigues (IIe s. av. J.-C. - II…

De la Côte Bleue à l’embouchure du Rhône, la région de Martigues est le siège de nombreux sites protohistoriques et antiques dont les fouilles ont révélé à la fois l’importance et la diversité. Après

-

Urbanisation, gestes et dépôts rituels aux premiers temps d’Vcetia : le site de l’ancienne gendarme…

Une fouille préventive menée de 2016 à 2017 par l’Inrap, environ 300 mètres au nord du centre- ville d’Uzès, a mis au jour sur 4000 m2 tout un pan de quartiers intra-muros de la ville antique, du Ier

-

Les sanctuaires de la cité des Convènes (Ier s. av. J.-C. - Ve s. apr. J.-C.). Archéologie et épigr…

Située aux limites de la Narbonnaise, de l’Aquitaine et de la Tarraconaise, la cité pyrénéenne des Convènes présente dans le domaine des religions antiques une situation fort complexe. Cette

-

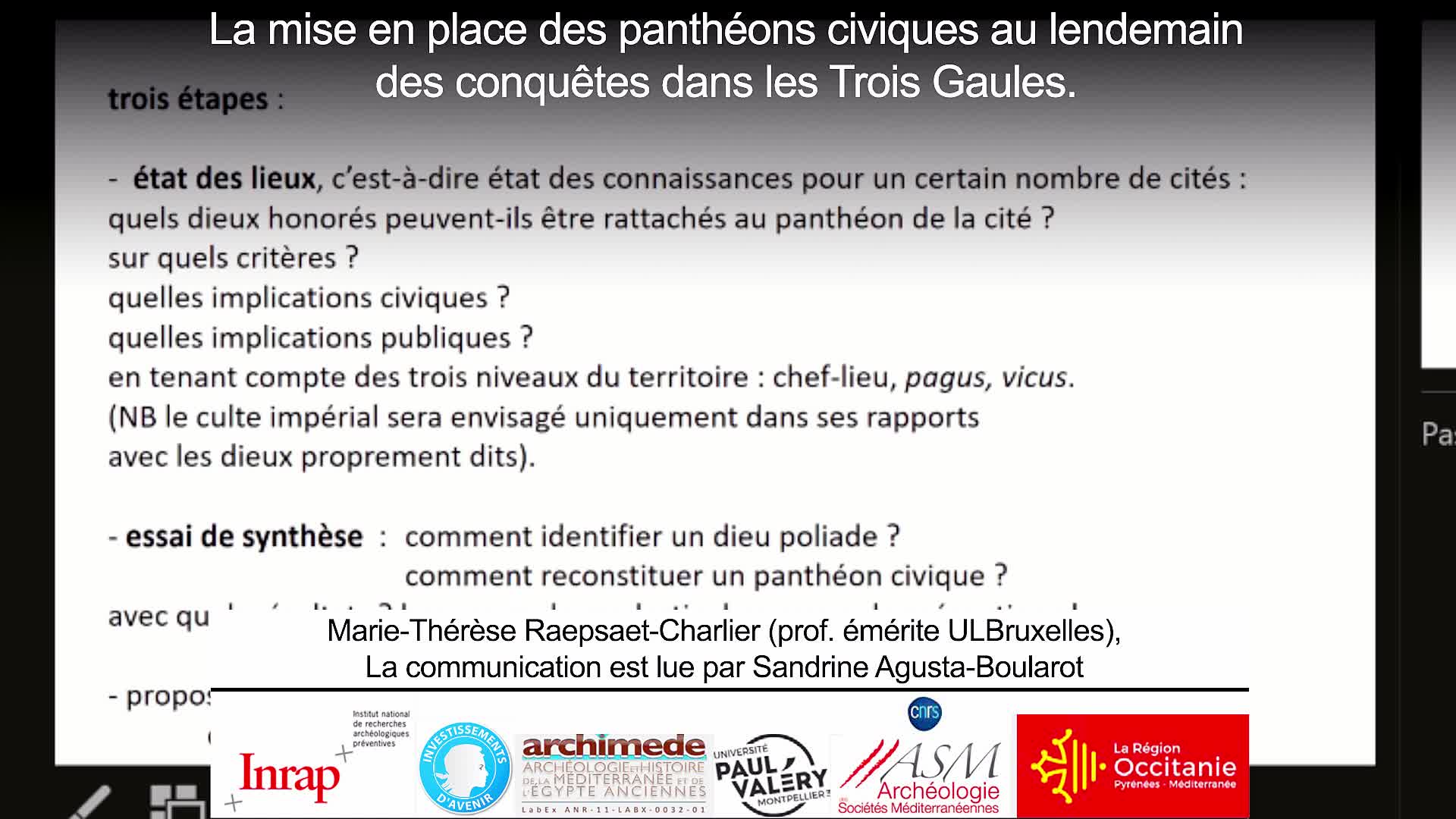

La mise en place des panthéons civiques au lendemain des conquêtes dans les Trois Gaules.

La mission qui m’a été confiée s’est révélée particulièrement ardue à remplir. Les faiblesses de la documentation épigraphique, l’ampleur de la zone concernée, le caractère épars et souvent disparate

-

Les sanctuaires de Chassenon et Saint-Cybardeaux : nouvelles données sur le fait religieux en Chare…

Depuis plusieurs années, les sanctuaires charentais de Chassenon et de Saint-Cybardeaux font, à l'instigation du Conseil départemental de la Charente, l'objet de nouvelles campagnes de fouille qui

-

Sanctuaires et émergence des villes. Le temple « de Janus » et le quartier de la Genetoye à Autun :…

Le temple « de Janus » est situé à la sortie nord-ouest de la ville antique d’Autun, hors des remparts de l’antique Augustudunum. Il prend place au cœur d’un vaste ensemble identifiable à un

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

Le sanctuaire de la colline de l’Yeuse à Murviel-lès-Montpellier (34).

Le sanctuaire de la Colline de l’Yeuse est situé sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, en périphérie de l’agglomération antique du Castellas, identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses. Cette

-

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre

-

Les inscriptions de l'esclave Niger au sanctuaire aux Mères d'Allan : réexamen d'un dossier excepti…

Fouillé en 1880, le sanctuaire de domaine d'Allan a livré une collection d'inscriptions à bien des égards, unique, en même temps qu'un enregistrement du contexte de découverte, remarquable pour l

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Mot de bienvenue de Dominique Garcia, président de l’Inrap, de Frédéric Servajean, directeur du LabEx Archimede et de Réjane Roure, directrice d’ASM-UMR5140. Comité d'organisation