Notice

Nouvelles données sur le Grand Temple de la ville romaine de Luni (La Spezia, Italie).

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le Grand Temple est situé dans l'angle nord-ouest de la ville romaine de Luni, près des murs, dans la zone la plus élevée du site. La première phase de construction remonte à l'époque républicaine, peu après la fondation de la ville en 177 avant J.-C. Le temple devait être toscan sur un podium avec une cella tripartite et une décoration en terre cuite et il était dédié probablement à Luna, la déesse locale qui avait donné son nom à la colonie romaine. À cette phase appartiennent les célèbres sculptures en terre cuite connues comme frontons “A” et “B”, dont l’identification et la datation sont encore très problématiques. Ensuite, entre l’époque augustéenne et la période tibérienne, une porticus est construite avec une grande place pavée en marbre. L’occasion d’une telle rénovation pourrait avoir été une deuxième déduction coloniale par Octavien, probablement en 28 avant J.-C. Octavien était aussi le patron de la ville et le rôle de patronus prévoyait des interventions concrètes, surtout dans le cadre de l’architecture monumentale et le Grand Temple est le seul édifice public qui conserve des matériels qui se rapportent à l’âge augustéenne. En outre, il ne faut pas oublier le lien qui existait entre le princeps et Diane-Luna après la victoire de Nauloque (36 avant J.-C.). La décision d’intervenir sur ce temple est due, peut-être, à des motivations de type idéologique. La structure architecturale du temple est analysée et on propose une reconstruction hypothétique du bâtiment, fondée sur l’analyse des matériels architecturales pertinents à cette phase. En outre, on réfléchit à la possible introduction du culte impérial à l’époque d’Auguste, au commanditaire et au rôle qu’Auguste, en tant que patron de Luni, aurait pu jouer dans cette rénovation. Enfin il y a une dernière phase, documentée par une inscription monumentale, datée à l’époque sévérienne. Le podium est surélevé et la place devient plus petite en raison de la création d’un escalier monumental permettant l’accès au temple. Peut-être existait-il un lien particulier entre les citoyens de Luni et les Sévères, en raison d’un nouvel intérêt de cette dynastie pour l’activité extractive du marbre ou pour un projet de rénovation urbanistique, dont seulement le Grand Temple conserve la trace. Enfin, on présente les derniers travaux de construction et l’abandon définitif du bâtiment.

L’étude de ce monument s’insère dans le cadre d’un projet de doctorat qui se déroule à l’Université Ca’ Foscari en cotutelle avec l’Université d’Aix-Marseille. Ce travail a permis de réinterpréter les données des anciennes excavations et de parvenir à une nouvelle interprétation des structures en reconstruisant la décoration architecturale des différentes phases de construction. On propose donc une communication de synthèse qui cherche à mettre ensemble les données d’excavation, l’analyse de la stratigraphie murale, l’étude de la décoration architecturale en marbre et en terre cuite et les inscriptions pertinentes au bâtiment. L’édition des éléments architecturaux du Grand Temple a permis non seulement de reconstituer le projet architectural de ce complexe, mais aussi d’analyser l’introduction dans la ville du culte impérial et plus généralement de faire d’autres considérations sur la circulation des modèles architecturaux dans l’Italie du début de l’empire, sur le rôle des marmorarii spécialisés de Luni et sur le rapport privilégié avec les carrières de marbre. Le Grand Temple, bien que situé dans une zone périphérique de la ville, a toujours conservé un rôle central à Luni, surtout à l’époque augustéenne/tibérienne et à l’époque sévérienne. Il s’agit aussi du principal chantier du premier âge impérial et du premier édifice public réalisé avec une grande quantité de marbre, un choix qui démontre l’importance de ce bâtiment.

Communicant

- Chiara Bozzi (Doctorante Université Ca’ Foscari–Venise/ Aix-Marseille Université)

Comité d'organisation

- Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM)

- Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée)

- Stéphanie Raux (Inrap Midi Méditerranée)

- Grégory Vacassy (Inrap)

- Ghislain Vincent (Inrap)

Réalisation - Lambert Capron

Thème

Dans la même collection

-

De la Transalpine à la Cisalpine : étude comparée des dépôts monétaires en contextes cultuels (IIe …

La monnaie apparaît dans le sud de la Gaule au VIe s. av. n. è., avec les productions de la colonie de Marseille, puis celles d'Emporion. Les monnayages de ces deux cités se diffusent à l'ensemble de

-

Urbanisation, gestes et dépôts rituels aux premiers temps d’Vcetia : le site de l’ancienne gendarme…

Une fouille préventive menée de 2016 à 2017 par l’Inrap, environ 300 mètres au nord du centre- ville d’Uzès, a mis au jour sur 4000 m2 tout un pan de quartiers intra-muros de la ville antique, du Ier

-

Stips et sanctuaires dans les Alpes du Sud.

Mons seleucus/La Bâtie-Montsaléon est une cité antique fouillée dès 1799 par les deux premiers préfets des Hautes-Alpes, Bonnaire puis Ladoucette. Elle recèle encore bien des surprises archéologiques,

-

Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.). Bilan d’un programme et nouvelle…

L’Atlas et le colloque, tous deux intitulés Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.), sont le fruit de plusieurs années de travail à la fois collectif et collaboratif. Après

-

Dédicaces au numen et au genius impériaux en Gaule Narbonnaise et dans les provinces limitrophes (I…

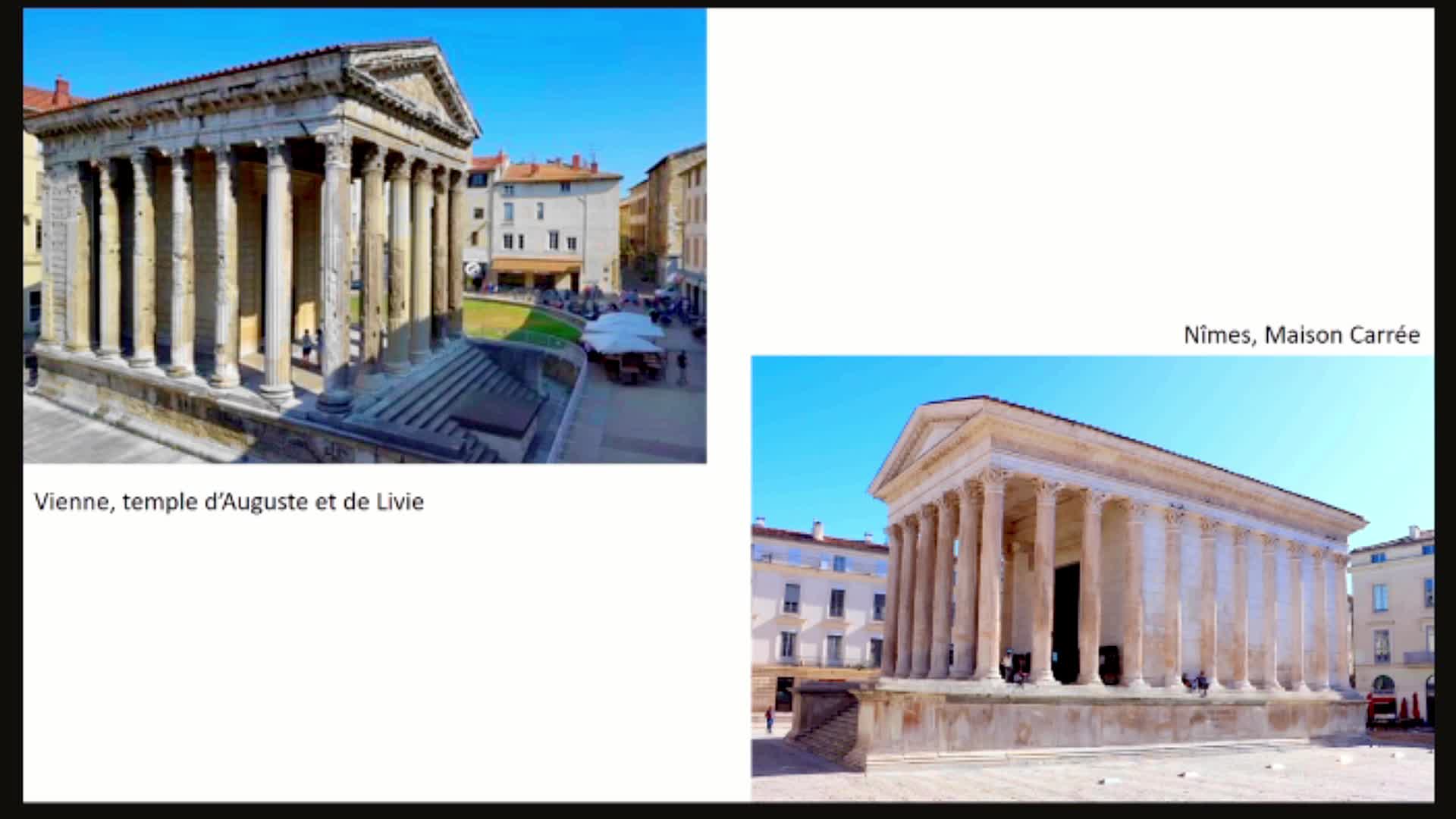

Si les monuments du culte impérial de Gaule méridionale (dont certains comptent parmi les mieux conservés du monde romain) ont fait l’objet de nombreux travaux, les lieux de culte plus modestes et les

-

Les sanctuaires de Chassenon et Saint-Cybardeaux : nouvelles données sur le fait religieux en Chare…

Depuis plusieurs années, les sanctuaires charentais de Chassenon et de Saint-Cybardeaux font, à l'instigation du Conseil départemental de la Charente, l'objet de nouvelles campagnes de fouille qui

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

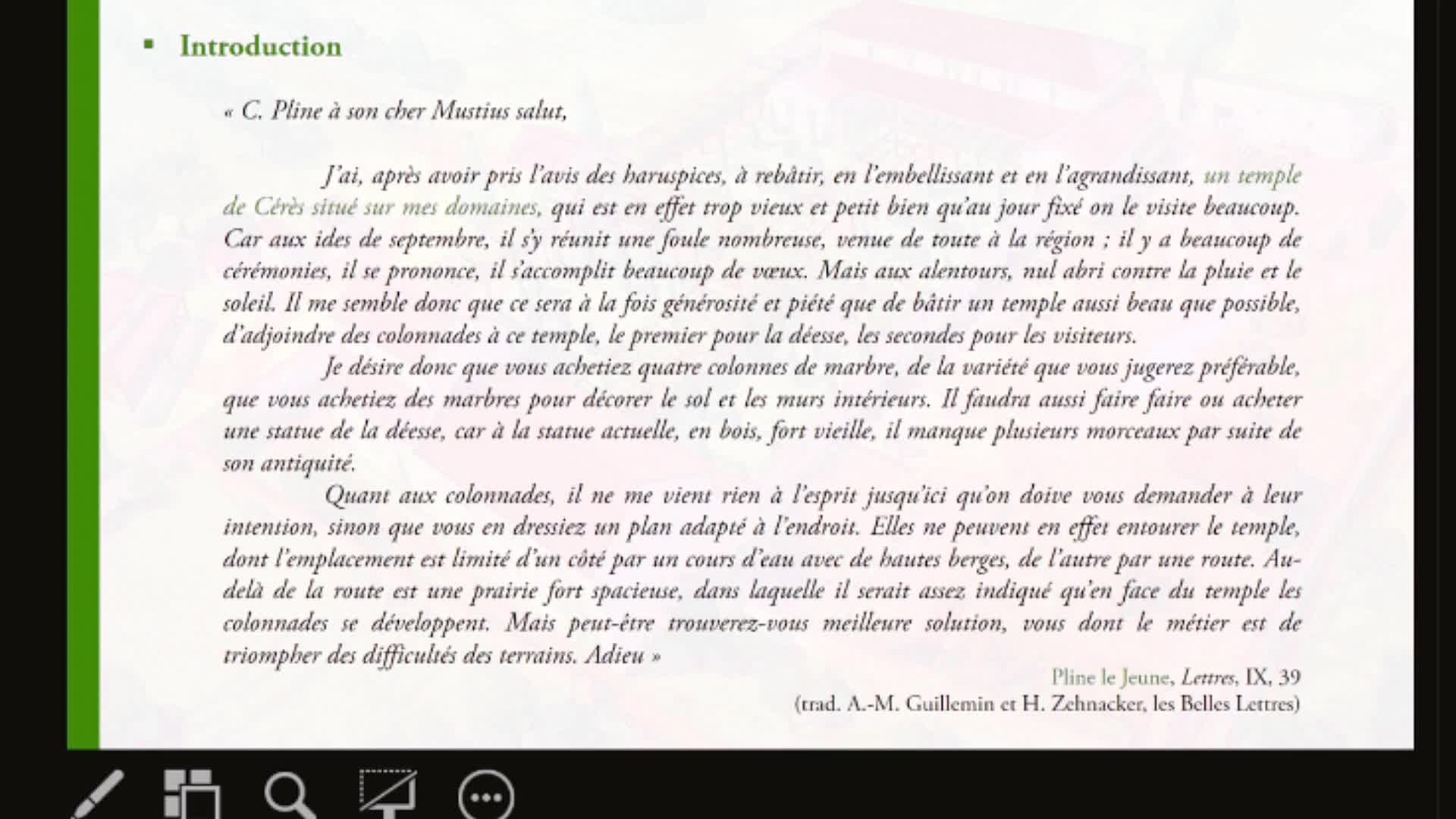

« Aedes Cereris in praediis » : temples et pratiques rituelles dans les villae de Gaule Lyonnaise.

Les instructions que Pline le Jeune donne à l’architecte Mustius, au sujet de la reconstruction et de l’embellissement du temple de Cérès qu’il a fait bâtir sur l’un de ses domaines ruraux (Lettres IX

-

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre

-

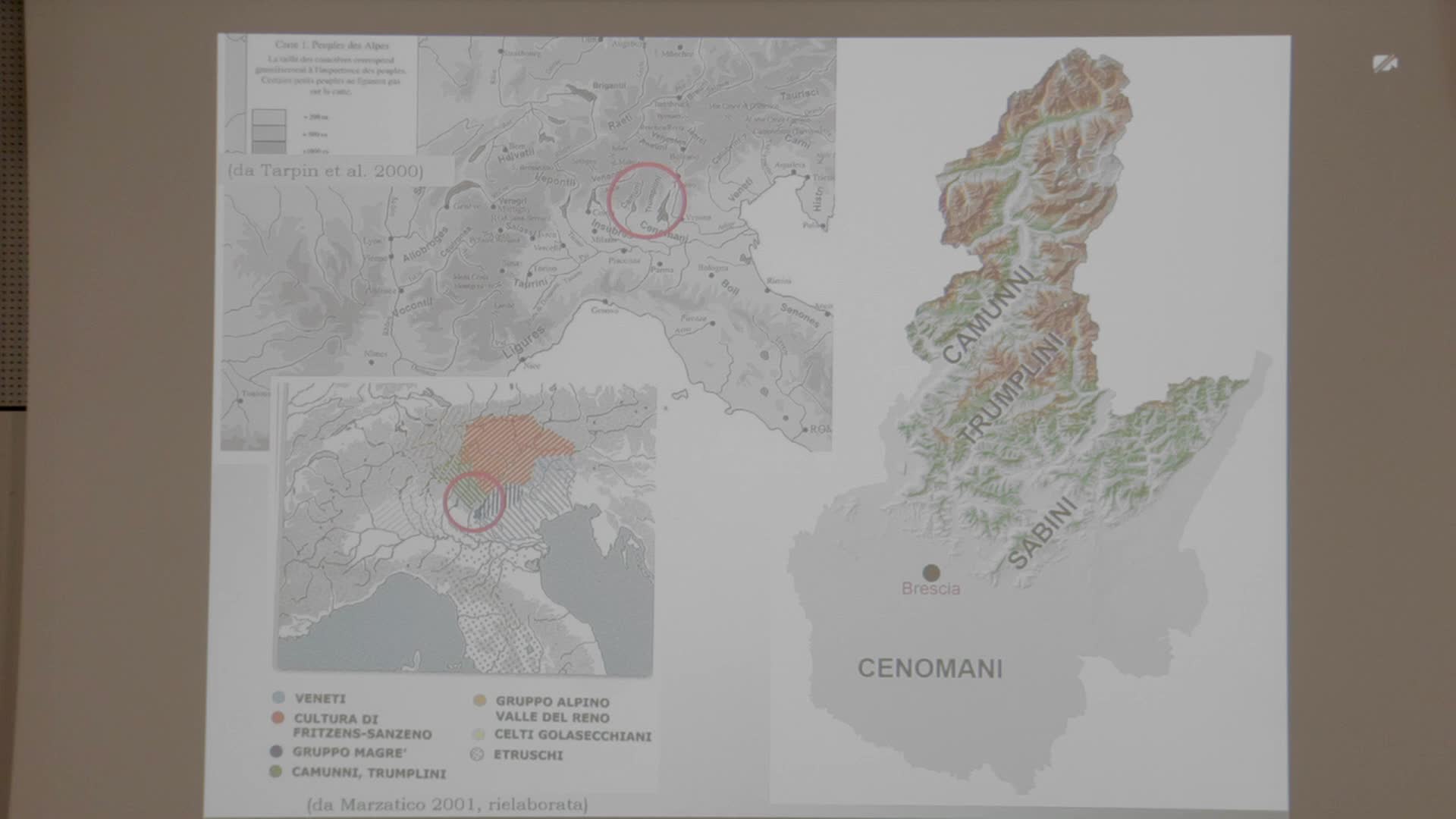

Modelli indigeni e tipologie centro-italiche nell’edilizia sacra dei territori transpadani e di alc…

La documentazione assegnabile al II sec. a.C. e riferibile a edilizia templare di matrice centro- italica si ha nelle colonie più antiche a nord del Po, Aquileia e Cremona, ma risulta sostanzialmente

-

Préambule méthodologique à l’étude des mobiliers cultuels en usage dans les sanctuaires et premiers…

En dépit du nombre limité de sites de sanctuaires ayant livré des artefacts supports de croyance finement exploitables, la communication s’attachera, après une définition stricte du cadre et des

Sur le même thème

-

Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…

ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en

-

Permanences et innovations dans les pratiques rituelles du pays de Martigues (IIe s. av. J.-C. - II…

De la Côte Bleue à l’embouchure du Rhône, la région de Martigues est le siège de nombreux sites protohistoriques et antiques dont les fouilles ont révélé à la fois l’importance et la diversité. Après

-

Un nuovo luogo di culto a Giove Eterno nelle valli bresciane, tra religiosità indigena e interpreta…

Recenti indagini archeologiche in Val Sabbia nel territorio di Brescia (BS - Italia del Nord) hanno portato alla scoperta di un nuovo luogo di culto di età romana, sorto forse su di un precedente

-

Préambule méthodologique à l’étude des mobiliers cultuels en usage dans les sanctuaires et premiers…

En dépit du nombre limité de sites de sanctuaires ayant livré des artefacts supports de croyance finement exploitables, la communication s’attachera, après une définition stricte du cadre et des

-

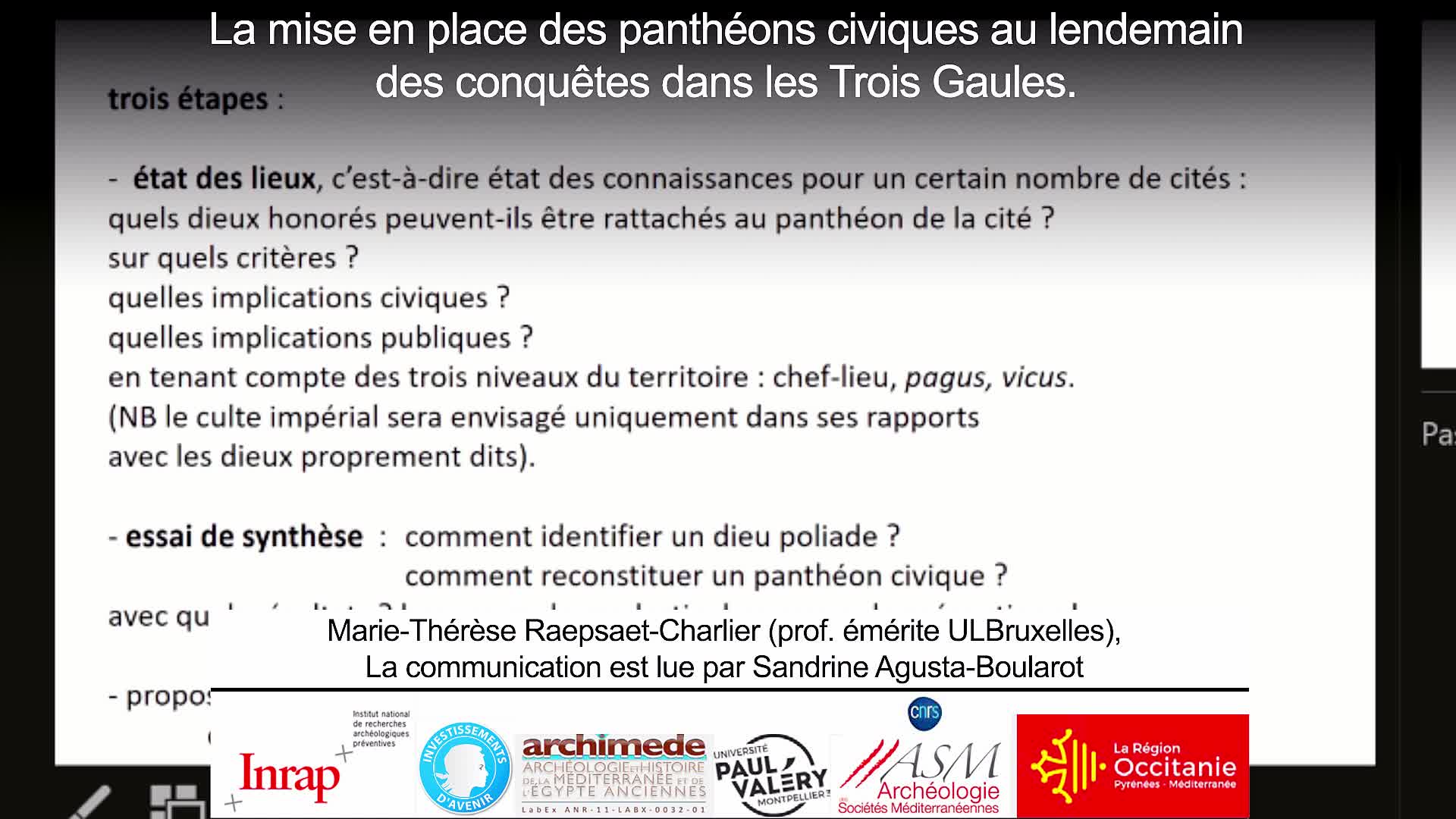

La mise en place des panthéons civiques au lendemain des conquêtes dans les Trois Gaules.

La mission qui m’a été confiée s’est révélée particulièrement ardue à remplir. Les faiblesses de la documentation épigraphique, l’ampleur de la zone concernée, le caractère épars et souvent disparate

-

Les sanctuaires de Chassenon et Saint-Cybardeaux : nouvelles données sur le fait religieux en Chare…

Depuis plusieurs années, les sanctuaires charentais de Chassenon et de Saint-Cybardeaux font, à l'instigation du Conseil départemental de la Charente, l'objet de nouvelles campagnes de fouille qui

-

Les dieux indigènes et la naissance de la ville romaine : Le dieu Nemausus à Nîmes : épigraphie, to…

Le dieu Nemausus est éponyme de la ville de Nîmes, chef-lieu d’une cité latine largement établie, la colonia Augusta Nemausus. C’est un premier trait d’originalité car le sanctuaire qui atteste sa

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

Le sanctuaire de la colline de l’Yeuse à Murviel-lès-Montpellier (34).

Le sanctuaire de la Colline de l’Yeuse est situé sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, en périphérie de l’agglomération antique du Castellas, identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses. Cette

-

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre

-

Dédicaces au numen et au genius impériaux en Gaule Narbonnaise et dans les provinces limitrophes (I…

Si les monuments du culte impérial de Gaule méridionale (dont certains comptent parmi les mieux conservés du monde romain) ont fait l’objet de nombreux travaux, les lieux de culte plus modestes et les

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Mot de bienvenue de Dominique Garcia, président de l’Inrap, de Frédéric Servajean, directeur du LabEx Archimede et de Réjane Roure, directrice d’ASM-UMR5140. Comité d'organisation