Notice

La fabrique du sauvage : anthropisation des écosystèmes forestiers et systèmes techniques autochtones

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Après le succès de la 42e conférence Marc Bloch avec le prix Nobel de médecine Svante Pääbo le 9 novembre 2023 au Musée de l'Homme, et afin de poursuivre le dialogue entre les sciences expérimentales et les sciences sociales, l’EHESS propose de janvier à juin 2024 un cycle de conférences Marc Bloch dédié à l’interdisciplinarité avec six directrices et directeurs d’études de l’EHESS. La deuxième conférence a lieu à Marseille le 15 février, avec Philippe Descola, anthropologue et directeur d’études de l’EHESS au Laboratoire d'anthropologie sociale (Las), sur le sujet « La fabrique du sauvage : anthropisation des écosystèmes forestiers et systèmes techniques autochtones ».

À propos de la conférence "La fabrique du sauvage"

Les paléoanthropologues comme Svante Pääbo étudient l’anthropisation des hominidés, à savoir leur évolution dans la longue durée en fonction des mutations génétiques et, parfois, de croisements interspécifiques. Ce processus reste indissociable d’une autre anthropisation, celle des écosystèmes qu’Homo sapiens a façonnés au cours des millénaires et à laquelle s’intéresse l’ethnobotanique, l’ethnoécologie et l’archéologie. Car tous les écosystèmes portent la marque de l’action humaine, parfois de façon très peu visible. C’est le cas des écosystèmes forestiers de la ceinture intertropicale, l’Amazonie au premier chef. Loin d’être des « forêts vierges », ce sont en réalité des forêts anthropogéniques dont la structure a été modifiée en profondeur par les techniques culturales et d’agroforesterie de leurs occupants. L’anthropologie s’intéresse à la façon dont les populations autochtones conçoivent ce processus et explicite en quoi il diffère profondément de la déforestation massive causée par l’élevage extensif et l’agrobusiness.

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

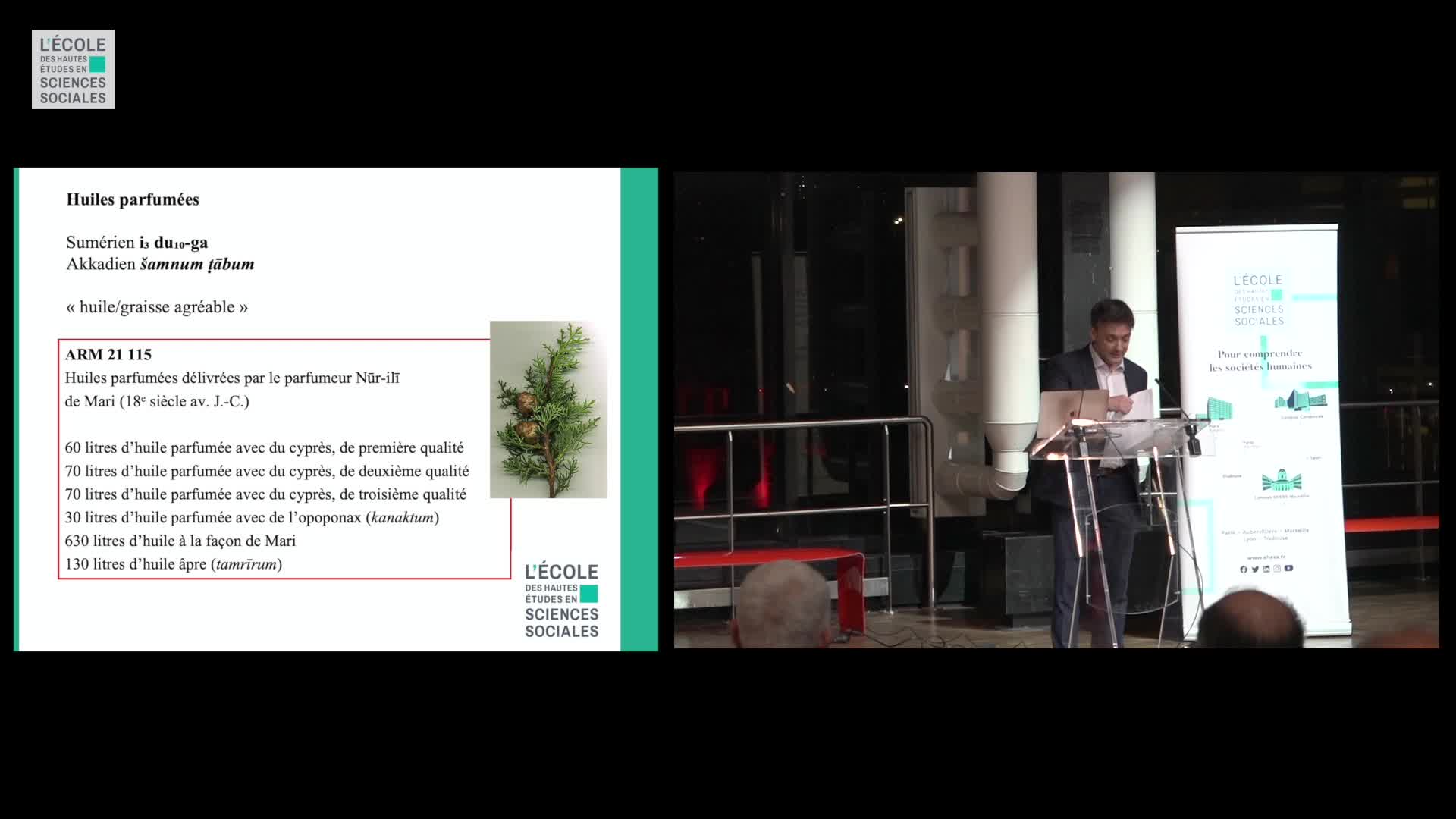

Des huiles et des hommes

HuretRomainChambonGrégoryCycle de conférences consacré à l’interdisciplinarité...

-

Penser l'évolution humaine. Pratiques, savoirs, représentations

HuretRomainCohenClaudineCycle de conférences consacré à l’interdisciplinarité...

-

42e conférence Marc Bloch - ‘‘Archaic genomics’’ ou comment les variants génétiques néandertaliens …

HuretRomainPääboSvanteDepuis 1979, l’EHESS donne la parole à d’éminentes personnalités scientifiques pour sa conférence annuelle Marc Bloch...

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Voix aux chapitres #8 : autour de la revue Communications et son numéro "Liberté pour les sciences …

KiesowRainer MariaDaucéFrançoiseLorigaSabinaLemieuxCyrilBordesFrançoisLa huitième séance de Voix aux chapitres est consacrée à la revue Communications et son numéro "Liberté pour les sciences sociales", le 23 janvier 2025 à l'EHESS avec le vice-président Recherche de l

-

Voix aux chapitres #13 autour de l'ouvrage "Moi aussi. La nouvelle civilité sexuelle"

HuretRomainKiesowRainer MariaThéryIrèneSchlagdenhauffenRégisAndroArmelleLa treizième séance de Voix aux chapitres est consacrée au livre d'Irène Théry, Moi aussi. La nouvelle civilité sexuelle (Seuil, 2022). Elle se tient le mardi 1er avril 2025, à 17h30 à l'EHESS dans le

-

Voix aux chapitres #7 : autour de l'ouvrage "Asie centrale 300-850. Des routes et des royaumes"

HuretRomainKiesowRainer MariaLa VaissièreÉtienne deArnouxMathieuBlitsteinPablo ArielMartinez-SèveLaurianneLa septième séance de Voix aux chapitres est consacrée à l'ouvrage Asie centrale 300-850. Des routes et des royaumes, d’Etienne de la Vaissière (Les Belles Lettres, 2024) se tient 9 janvier 2025, à l

-

Voix aux chapitres #6 : Autour de l'ouvrage "La Chine par le menu"

HuretRomainKiesowRainer MariaSabbanFrançoiseFournierTristanTrémonAnne-ChristineStanzianiAlessandroThéryAëlLa sixième séance de Voix aux chapitres est consacrée à l'ouvrage La Chine par le menu. Cuisine culture culinaire et traditions alimentaires chinoises de Françoise Sabban, 12 décembre 2024 à l'EHESS.

-

ANR X EHESS : Penser la cohésion sociale (2-2)

KiesowRainer MariaBrunoAnne-SophieBaudotPierre-YvesRainhornJudithTôMaximeCussetPierre-YvesA l’occasion de la sortie du Cahier de l’ANR consacré au bilan de près de deux décennies de recherche sur les inégalités et les vulnérabilités dans notre société...

-

ANR X EHESS : Inégalités et vulnérabilités (2-1)

HuretRomainGiry-LozinguezClaireCourtetCatherineDubetFrançoisZevounouLionelKiesowRainer MariaA l’occasion de la sortie du Cahier de l’ANR consacré au bilan de près de deux décennies de recherche sur les inégalités et les vulnérabilités dans notre société...

-

Voix aux chapitres #5 : autour des ouvrages d'Arno Bertina

HuretRomainSapiroGisèleLafontAnneBertinaArnoBarthélémyPascale ClaireKiesowRainer MariaLa cinquième séance de Voix aux chapitres est consacrée aux ouvrages Ceux qui trop supportent (Gallimard 2021), Des châteaux qui brûlent (Gallimard, 2017), Des lions comme des danseuses (La Contre

-

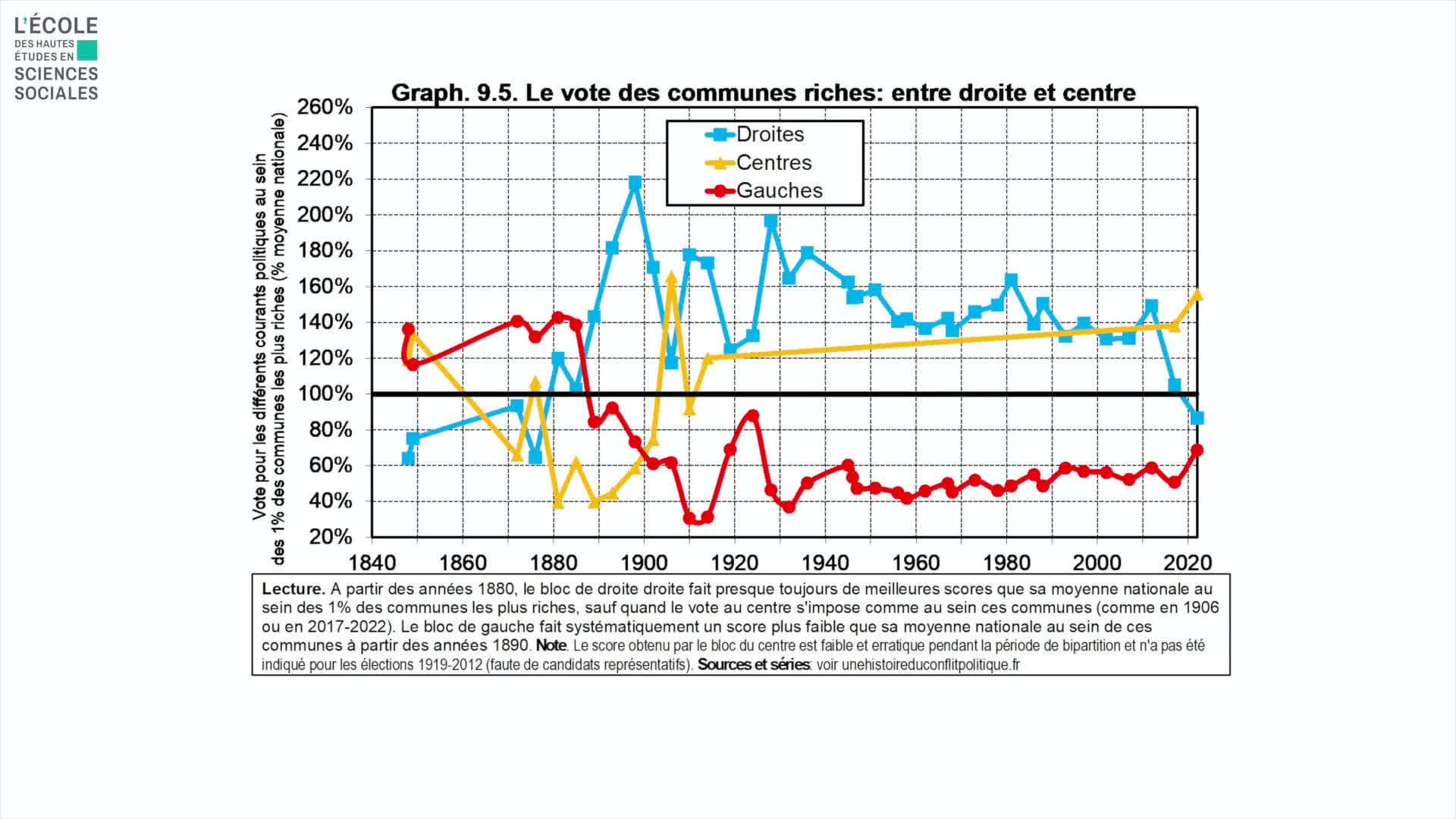

Voix aux chapitres #2 : Autour de l'ouvrage "Une histoire du conflit politique"

HuretRomainKiesowRainer MariaCagéJuliaPikettyThomasRencontre avec Julia Cagé (Sciences Po) et Thomas Piketty (EHESS - PSE) autour de leur ouvrage Une histoire du conflit politique. Elections et inégalités sociales en France, 1789-2022 (Seuil, 2023)

-

1ère Journée de rentrée EHESS 2023

SchlagdenhauffenRégisHuretRomainMuchnikNataliaKiesowRainer MariaIribarrenLeopoldoRobertSandrinePrésentation institutionnelle de la Rentrée EHESS 2023, les 2, 3 et 4 octobre 2023 sur le Campus Condorcet (Aubervilliers), pour les étudiants franciliens.

-

Voix aux chapitres #1 : autour de l'ouvrage "L’attachement social"

HuretRomainPaugamSergeVan de VeldeCécileGodelierMauriceKiesowRainer MariaLa première séance de « Voix aux chapitres » est consacrée à l'ouvrage de Serge Paugam : L’attachement social. Formes et fondements de la solidarité humaine (Seuil, 2023). Elle se tient le 30 novembre

-

Philippe Descola

DescolaPhilippePhilippe Descola a fait des études de philosophie à l'École normale supérieure de Saint-Cloud et d’ethnologie à l’École pratique des hautes études (VIe section) où il a passé sa thèse

-

La nature en question

DescolaPhilippeScheeleJudithClariniJulieLiltiAntoineFestival ALLEZ SAVOIR

Sur le même thème

-

L’interdisciplinarité au défi du terrain : regards réflexifs sur l’EFR « Santé d’un socio-écosystèm…

L’École de formation à la recherche (EFR) « Santé d’un socio-écosystème minier » organisée par les Communautés de savoirs Géoressources et durabilité » et « Terres et sols » et l’université Félix

-

-

Quelle vie dans les grands fonds marins ?

MatabosMarjolaineMarjolaine Matabos, chercheuse à l'Ifremer, nous emmène dans cette vidéo à la découverte de l'océan profond.

-

Explorer les connexions entre santé, écosystèmes et communautés.

Stéphanie SIGNORET présente la nouvelle définition du principe «One health » ( OHHLEEP, 2021), qui ajoute le rôle central des communautés. Elle montre comment intégrer cette dimension par l’approche

-

Grande muraille verte : Regards croisés autour des enjeux géopolitiques, socio-économiques et scien…

L’Initiative de la Grande muraille verte vise à apporter des solutions à grande échelle pour inverser durablement la dégradation des terres de 11 pays du Sahara et du Sahel. Cette initiative suscite

-

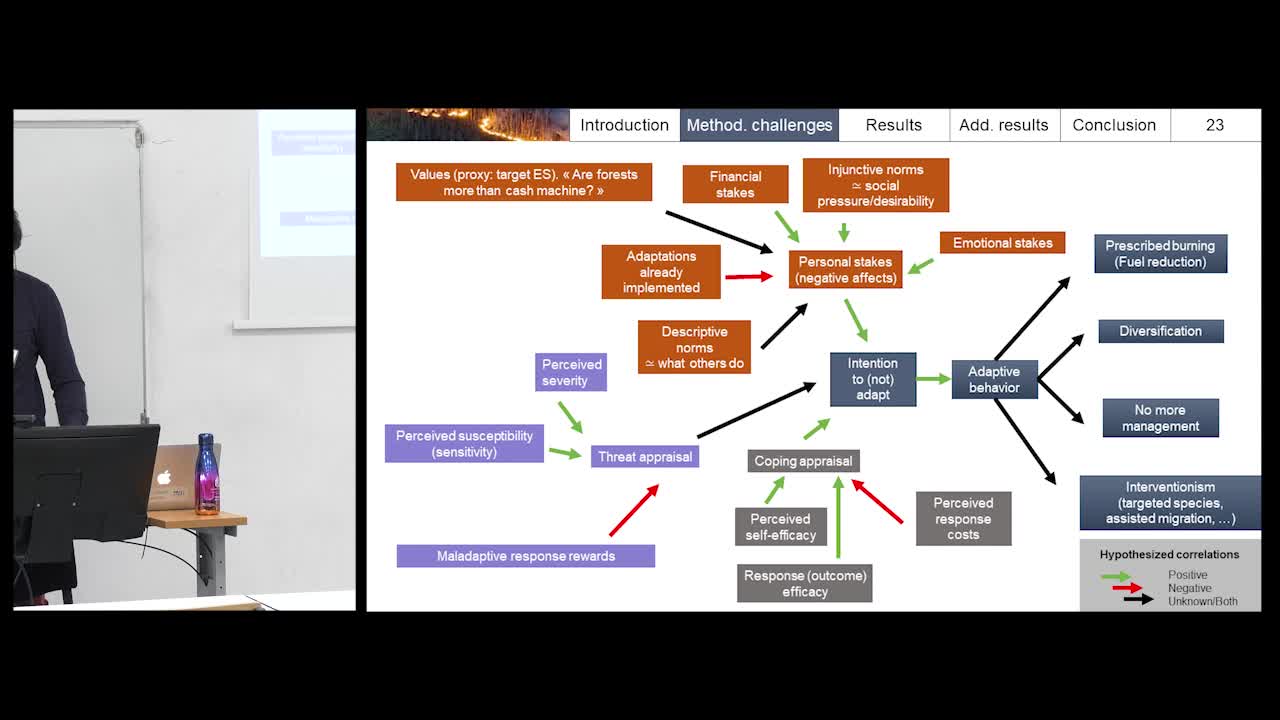

Surfing on, or suffering from forest fires? Combining carrots, sticks and sermons to promote the ad…

FouquerayTimothéeSession 4b : Faire face aux incendies/Dealing with wilfire

-

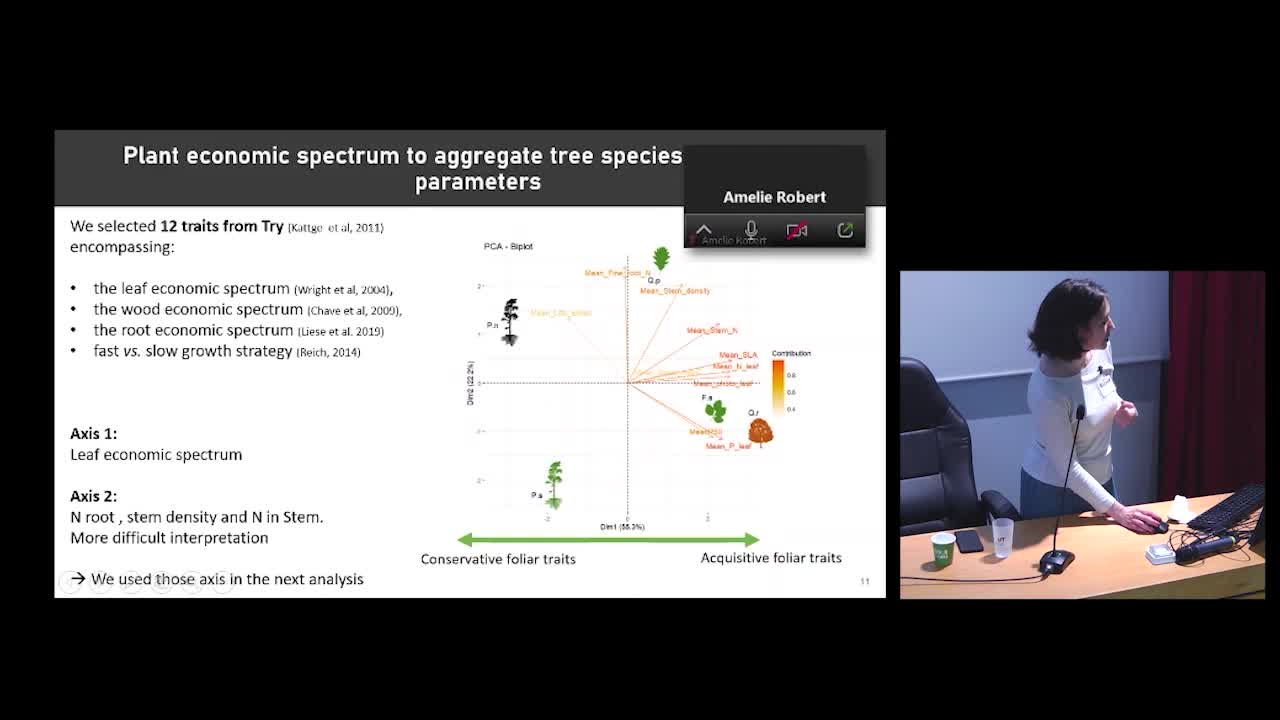

Standing at the crossroads: Path analysis highlight potential levers for foresters to preserve fung…

VincenotLucieSession 4a : Replacer les forêts dans leur environnement, du sol aux paysages/Repositioning forests in their environment, from soil to landscape

-

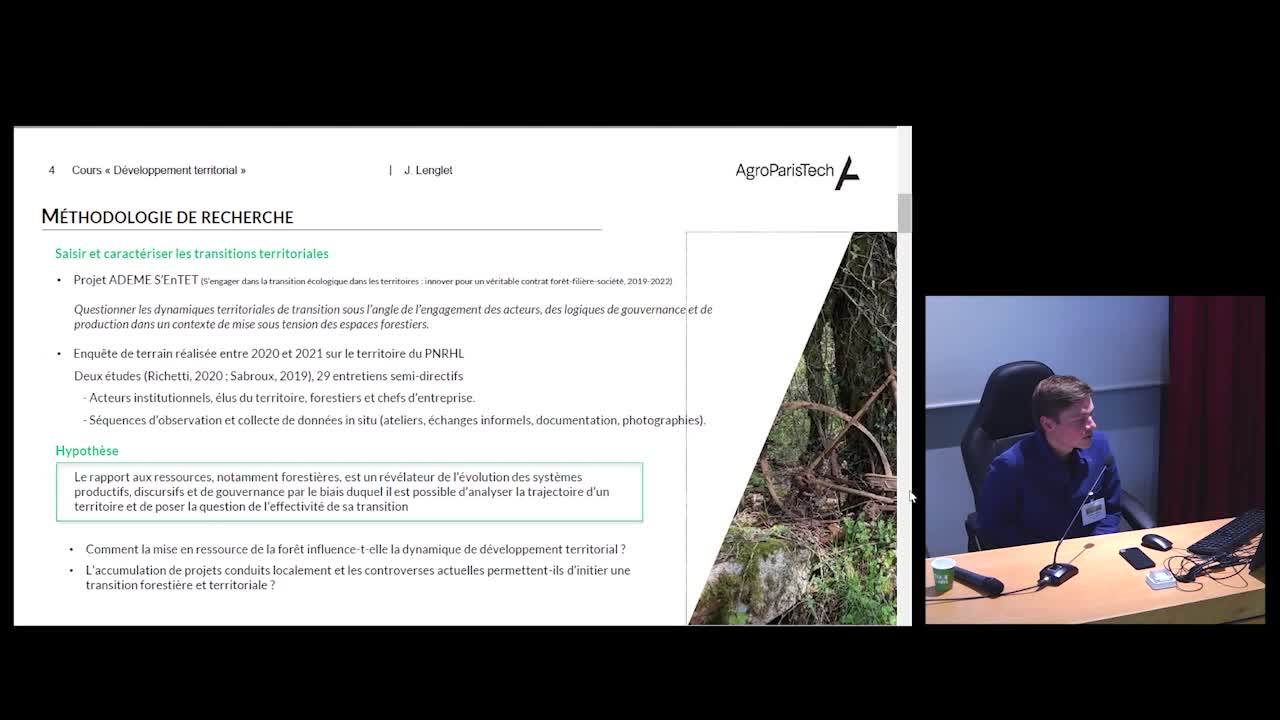

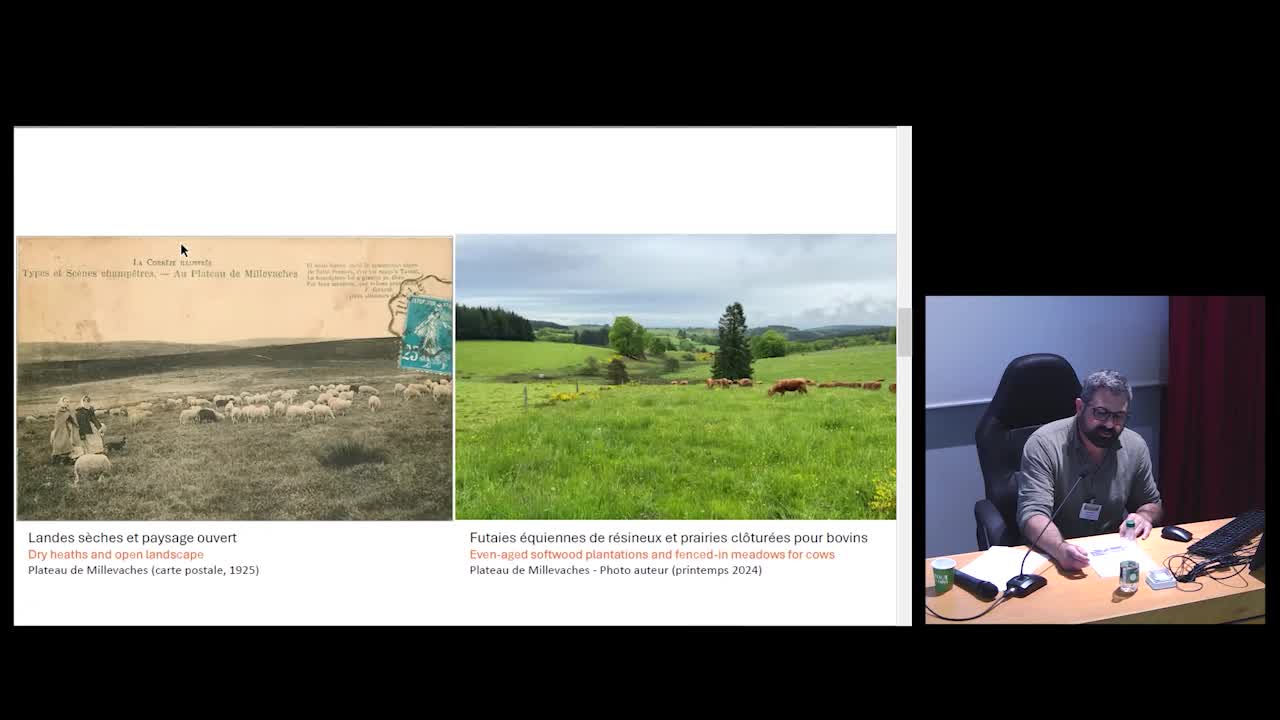

Faire face et s'adapter – La transition comme trajectoire non stabilisée dans les forêts du Haut-La…

LengletJonathanSession 3a : Questionner les adaptations de la filière/Questionning adaptations of the forestry sector and alternatives

-

Des brebis dans les forêts : la transition forestière entre paysage politique et paysage vécu

Session 3a : Des brebis dans les forêts : la transition forestière entre paysage politique et paysage vécu

-

Changement climatique et réappropriation paysanne des écosystèmes forestiers : la gestion sylvicole…

RaymondLéoSession 3a : Questionner les adaptations de la filière/Questionning adaptations of the forestry sector and alternatives

-

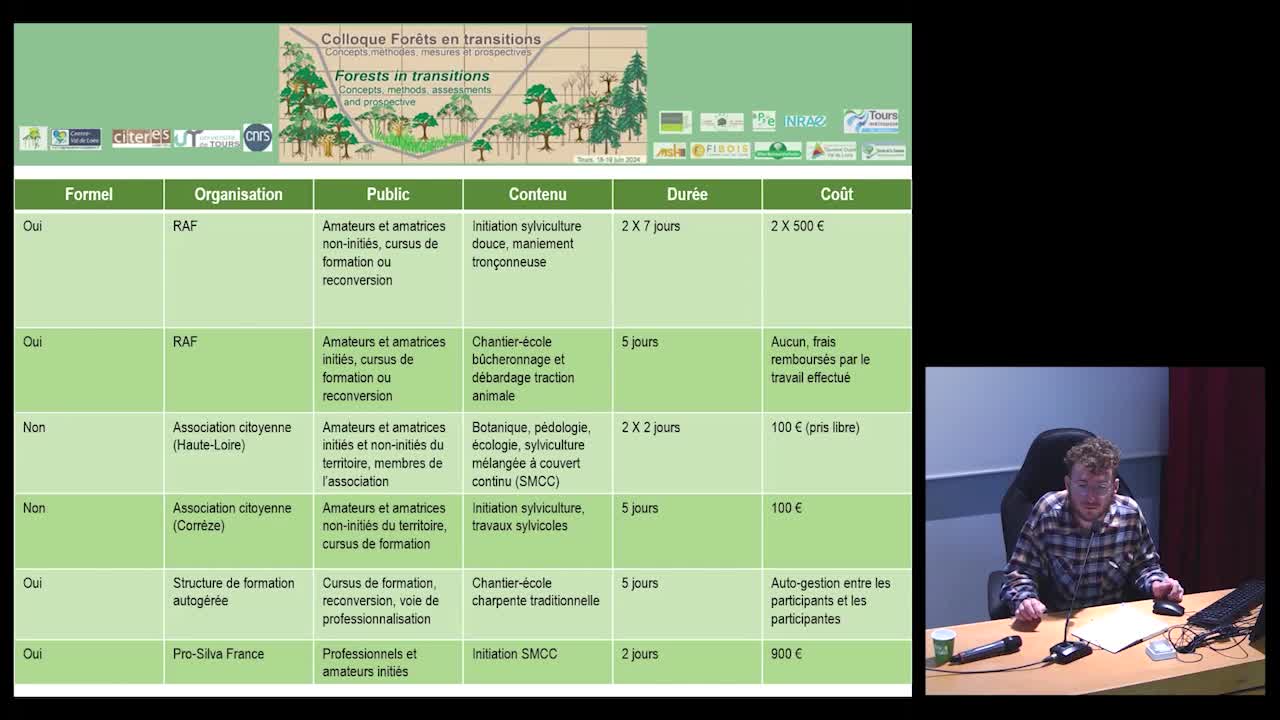

Une culture forestière à l'épreuve : transmission et travail au sein du milieu forestier alternatif

BondonRoméoSession 3a : Questionner les adaptations de la filière/Questionning adaptations of the forestry sector and alternatives

-

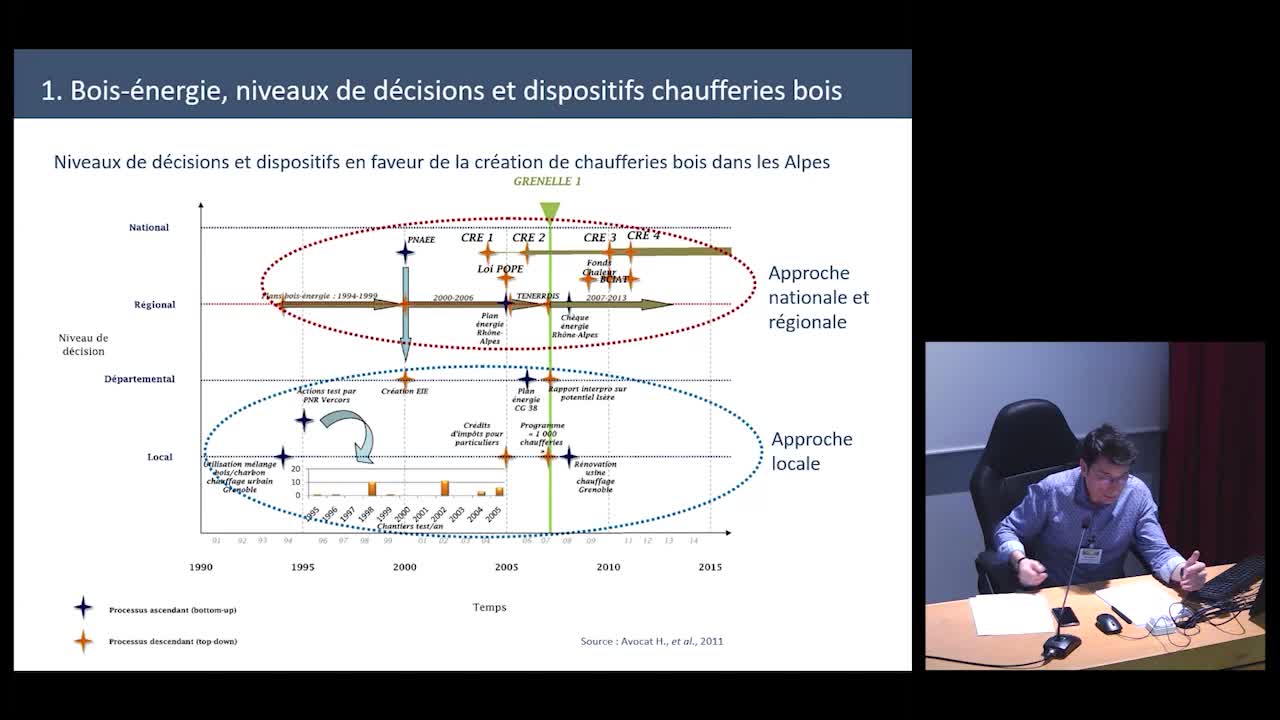

La forêt française face à la transition énergétique : potentiel et outils de développement territor…

GalochetMarcSession 3a : Questionner les adaptations de la filière/Questionning adaptations of the forestry sector and alternatives