Notice

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Modération : Marie-Dominik Langlois

Nigel Crawhall : La reconnaissance des savoirs autochtones et les enjeux au sein de l’ONU.

Je proposerai un résumé historique, de l’article 8j et 10c de la convention sur la diversité biologique

(CDB), comment l’idée des „savoirs autochtones“ est advenue au sein du cadre de la convention sur

le changement climatique, et le changement de paradigme que l’on observe au sein d’IPBES et au

GIEC. Cela s’appuiera sur une analyse des acteurs, des enjeux, des questions de pouvoir et de la

conceptualisation de la nature.

Yolanda Lopez-Maldonado : Atténuer les inégalités intellectuelles entre les savoirs occidentaux

et autochtones pour une véritable transformation vers la durabilité. Une perspective

autochtone.

Les peuples autochtones ont une vision unique du fonctionnement du monde naturel qui a évolué

au fil des générations grâce au contact direct avec l'environnement. Dans sa quête pour mieux

comprendre et faire face aux changements environnementaux, la communauté scientifique suggère

la nécessité de rassembler ces informations inestimables. Dans le domaine de la conservation de la

nature, par exemple, on met de plus en plus l'accent sur la coproduction des connaissances en

combinant les connaissances produites (ou détenues par) des universitaires et des non-universitaires

avec les connaissances des peuples autochtones. La combinaison de différents types de connaissances

pour résoudre les problèmes environnementaux vers la durabilité est enracinée dans une participation

inclusive apparente. Cependant, au nom d'une telle participation, les peuples autochtones sont

souvent impliqués dans les sphères scientifiques (et politiques) pour apprendre et traiter des concepts,

des approches, des modes de pensée et s'engager avec les manières occidentales. Mais cela ne conduit

peut-être pas à construire de nouvelles connaissances de potentiel maximal car les différents

instruments et outils de coproduction sont issus de méthodologies et d'approches colonisatrices, et

imposent ainsi des conditions et des concepts aux détenteurs de connaissances autochtones. D'un

point de vue autochtone, mettre l'accent sur ces processus plutôt que de récupérer/utiliser les

méthodes et les approches des peuples autochtones pour la recherche scientifique affecte gravement

leurs façons de penser. Ainsi, l'érosion -même petite- de l'ILK (Indigenous and local Knowledge),

représente une menace existentielle pour l'humanité. Pourquoi ces processus de connaissance et ces

réunions de participation ne sont-ils pas fondés sur des conceptions autochtones alors que les peuples

autochtones sont considérés comme des acteurs clés de la conservation de la nature ? Je soutiens qu'il

est nécessaire de lancer un processus de récupération, de restauration et de revitalisation des

connaissances autochtones pour atténuer les inégalités intellectuelles, et que ce processus devrait être

mené par les peuples autochtones.

Veronica Gonzalez-Gonzalez : Les politiques pour le développement durable : un cadre

favorable pour la transmission des savoirs des peuples autochtones ?

Aujourd’hui, dans un contexte où l’humanité fait face à une crise environnementale, les savoirs des

peuples autochtones font partie de la machinerie que les organisations intergouvernementales

promeuvent comme des solutions environnementales. Si l’inclusion de ces savoirs dans les agendas

environnementaux internationaux peut sembler une contribution pertinente aux actions

intergouvernementales pour le développement durable, cette présentation montrera, en analysant des

exemples de politiques pour le développement durable, que cette démarche peut rencontrer des

tensions, en particulier en ce qui concerne la transmission de ces savoirs.

Jean Foyer et Mònica Martínez Mauri : Les protocoles biocultures au Panama : le virtualisme

d'un dispositif international

Les Protocoles bio-culturels communautaires (PBC) sont des dispositifs de la gouvernance

environnementale de la biodiversité qui visent à instituer localement, au niveau local des

communautés, une normativité encadrant des thématiques centrales discutées dans le cadre de la

Convention sur la diversité biologique (conservation de la biodiversité et des savoirs traditionnels,

accès préalable et informé, partage des avantages). A travers la notion de virtualisme, on veut montrer

les différents déphasages qui peuvent se créer dans les processus de traduction qui fait circuler ce

dispositif des arènes internationales jusqu’aux communautés autochtones. On s’appuiera sur trois

exemples panaméens Guna, Ngobe, et Embera qui renvoient plus largement aux rapports, très

différents, à la norme et aux institutions de ces différents peuples.

Dans la même collection

-

Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

-

-

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

-

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

-

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

-

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

-

-

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

-

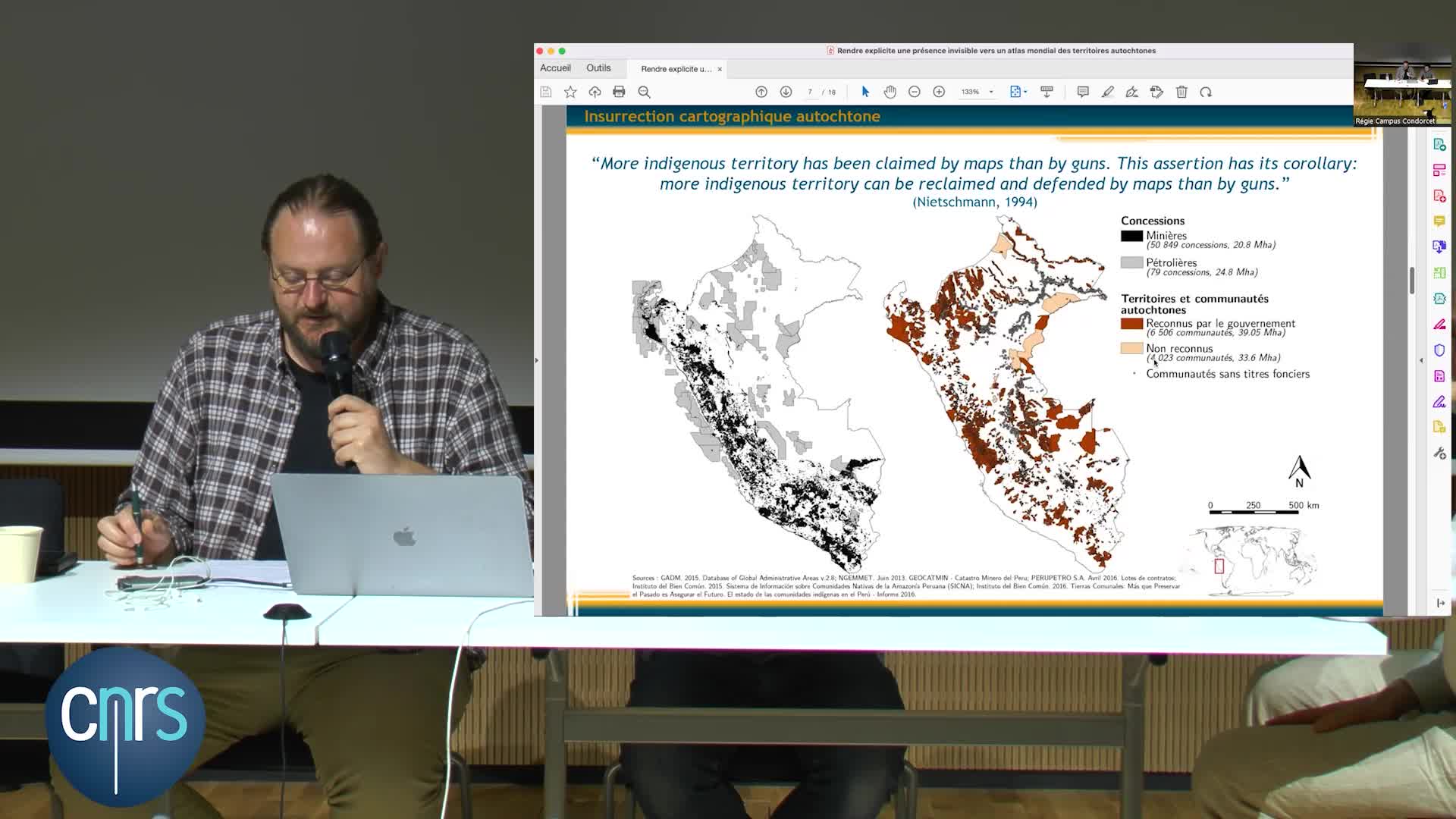

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

-

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

-

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

-

Conférence d'ouverture

JUSTIP