Notice

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Modération : Leandro Varison

Carole Levesque : La co-construction des connaissances en contexte autochtone : défis,

perspectives, réalisations

Bien que des avancées importantes aient été enregistrées au cours des deux dernières décennies en

matière de recherche interactive (collaborative, participative, partenariale), les défis restent nombreux

autant pour les universitaires que pour les instances autochtones elles-mêmes. Au départ, la notion

même de recherche est loin d'être commune dans ces deux univers et le rapport à la connaissance

diffère ne serait-ce que sous un angle disciplinaire au sein même de l'université. S'ajoute encore de nos

jours, la coconstruction des connaissances qui se déploie bien au-delà de la recherche interactive et

que l'on tend à réduire à des modalités individuelles alors qu'elle s'inscrit nécessairement dans une

démarche collective. À partir des travaux réalisés au sein du Réseau DIALOG, cette présentation fera

état de plusieurs initiatives visant à transformer les pratiques de recherche en sciences sociales et à

revoir les termes du dialogue entre chercheures/chercheurs et détentrices/détenteurs de savoirs

autochtones.

Irène Bellier : Des projets de recherche collaboratifs pour établir de nouvelles relations entre

scientifiques et peuples autochtones

Le déploiement des questions autochtones aux échelles internationales, nationales et locales met en

tension les conceptions légales d’une part, existentielles d’autre part, des peuples autochtones. Cellesci

influencent la manière dont les scientifiques, toutes disciplines confondues, travaillent sur ou avec

les peuples, nations et communautés autochtones dans différents champs - anthropologique, politique,

juridique, ou même muséographique. La reconnaissance des droits des peuples autochtones pousse

vers la définition d’un nouveau paradigme pour engager la recherche dans une dynamique de coconstruction

des savoirs qui s’appuie sur des relations consenties. Nous réfléchirons au sens de l’énoncé

politique autochtone global – “Plus jamais rien sur nous sans nous”-- qui signifie à la communauté

internationale et à la communauté scientifique la volonté de renverser les relations de subalternité.

Nous nous pencherons sur le fait que les questions autochtones pour être territorialisées ne relèvent

pas moins de l’universel (humain et planétaire). Nous reviendrons sur les efforts réalisés dans le cadre

des projets SOGIP et JUSTIP pour déployer des collaborations avec les autochtones, internationales

et interdisciplinaires, et contribuer à élaborer un domaine de recherche plus inclusif.

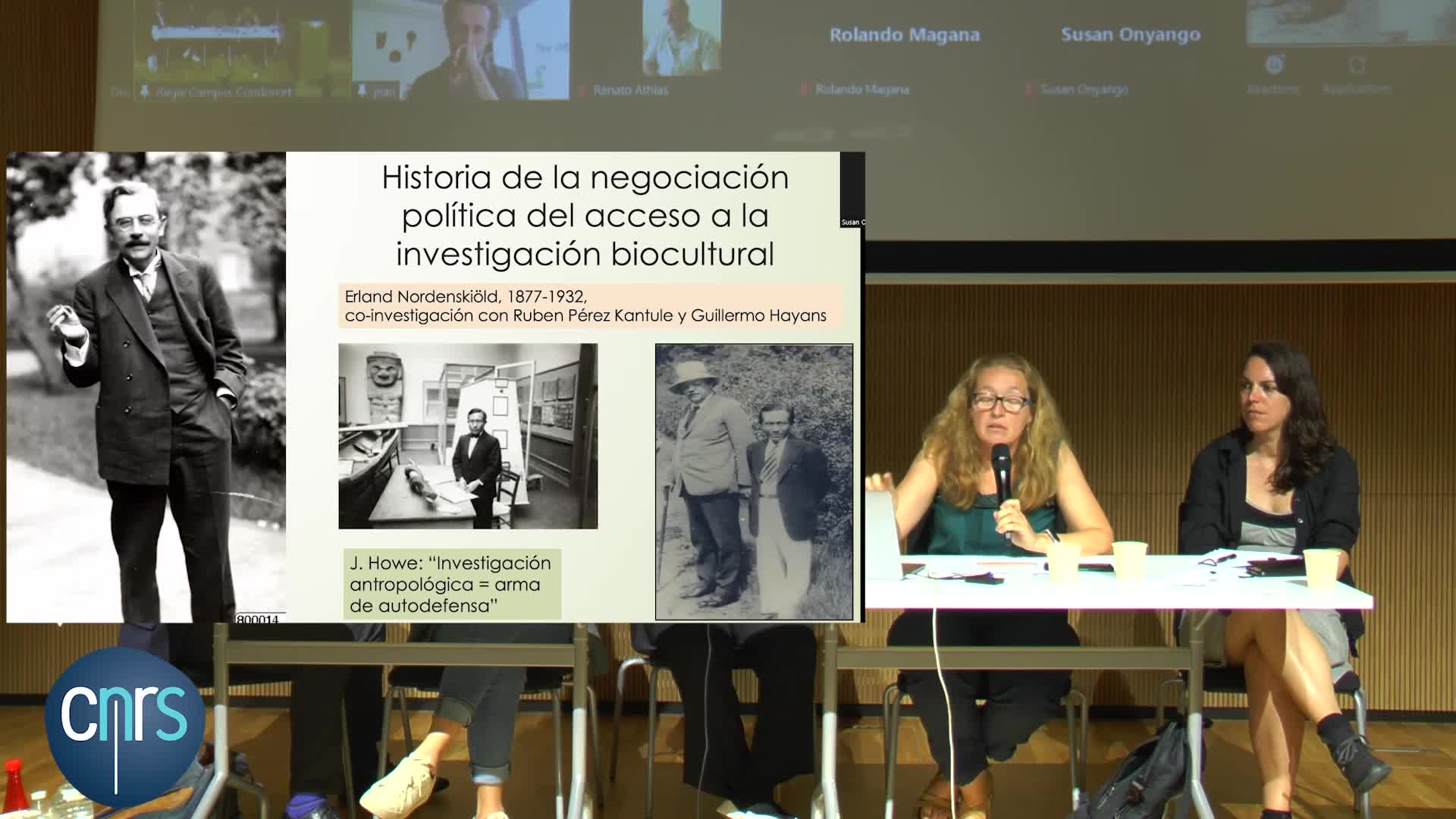

Marie-Dominik Langlois (avec la contribution intellectuelle de Rolando Magana Canul) : Le coenseignement

comme stratégie de décolonisation de l’université? Réflexions à la base d’une

initiative personnelle

L’ouvrage phare de Linda Smith (1999) met en évidence les impacts négatifs de la colonisation et de la

recherche sur les savoirs autochtones, qui ont souffert de l’impérialisme cognitif (Battiste, 1998).

Comment « autochtoniser » un concept occidental aussi rigide qu’est la recherche, demande Margaret

Kovach (2015)? Les études critiques et méthodologies autochtones (Ray 2012) appellent à valoriser les

savoirs autochtones (Kovach, 2010), notamment par la création d’espaces dans les institutions

d’enseignement aux universitaires autochtones et personnes détentrices de savoirs autochtones . La

communication réfléchira sur les possibilités et contraintes qui se sont présentées lors d’une expérience

d’enseignement partagé entre un co-chargé de cours autochtone et une co-chargée allochtone, suite à

une initiative personnelle. Adoptant une approche réflexive critique, la communication proposera des

méthodologies issues des études autochtones comme les valeurs de réciprocité et relationnalité (Wilson,

2008) et la pédagogie ancrée sur le territoire (land-based) (Wildcat et al., 2014, Corntassel, 2019) pour

renforcer les effets de décolonisation (Gaudry et al.) du co- enseignement.

Dans la même collection

-

Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

-

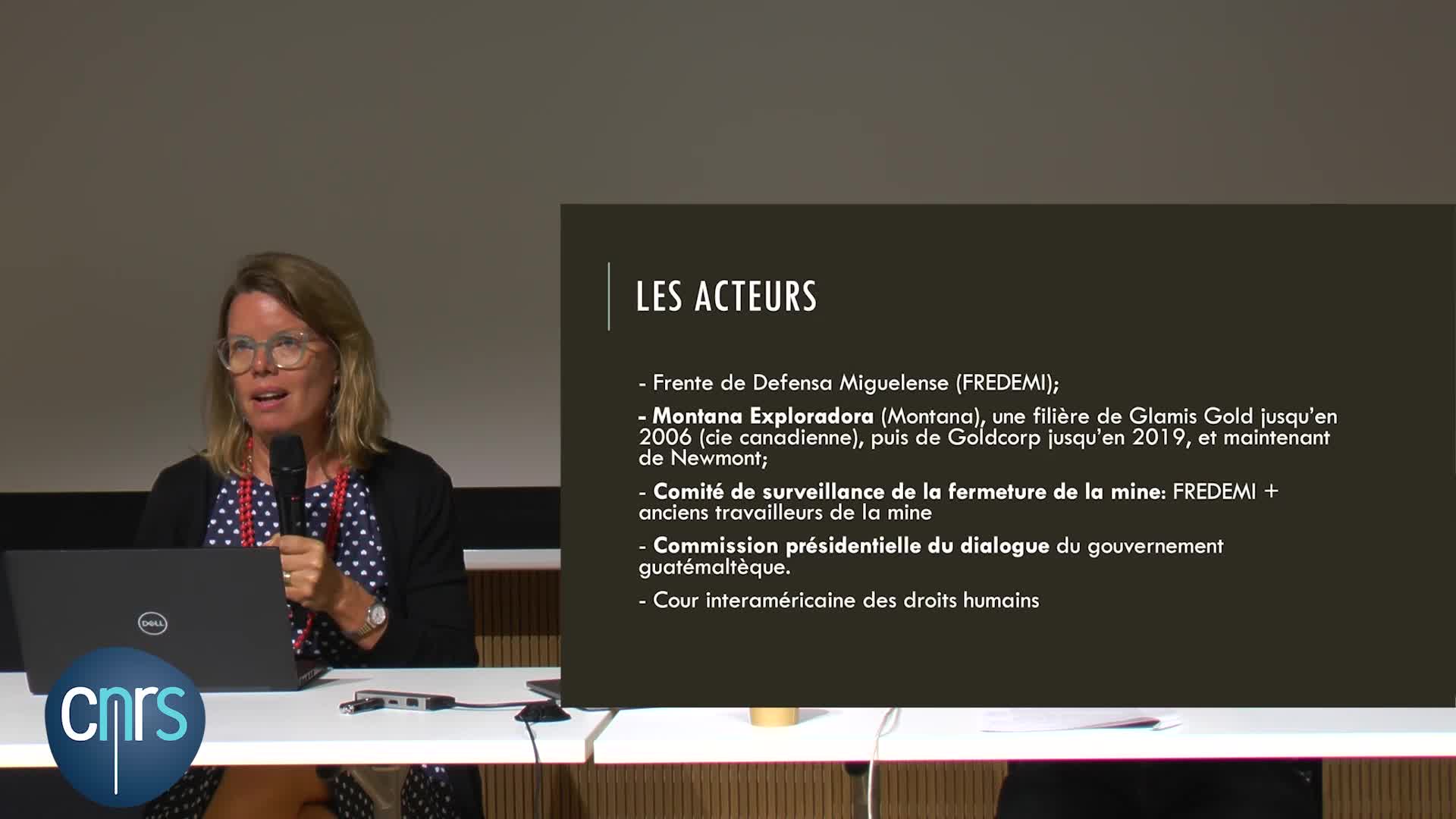

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

-

-

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

-

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

-

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

-

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

-

-

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

-

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

-

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

-

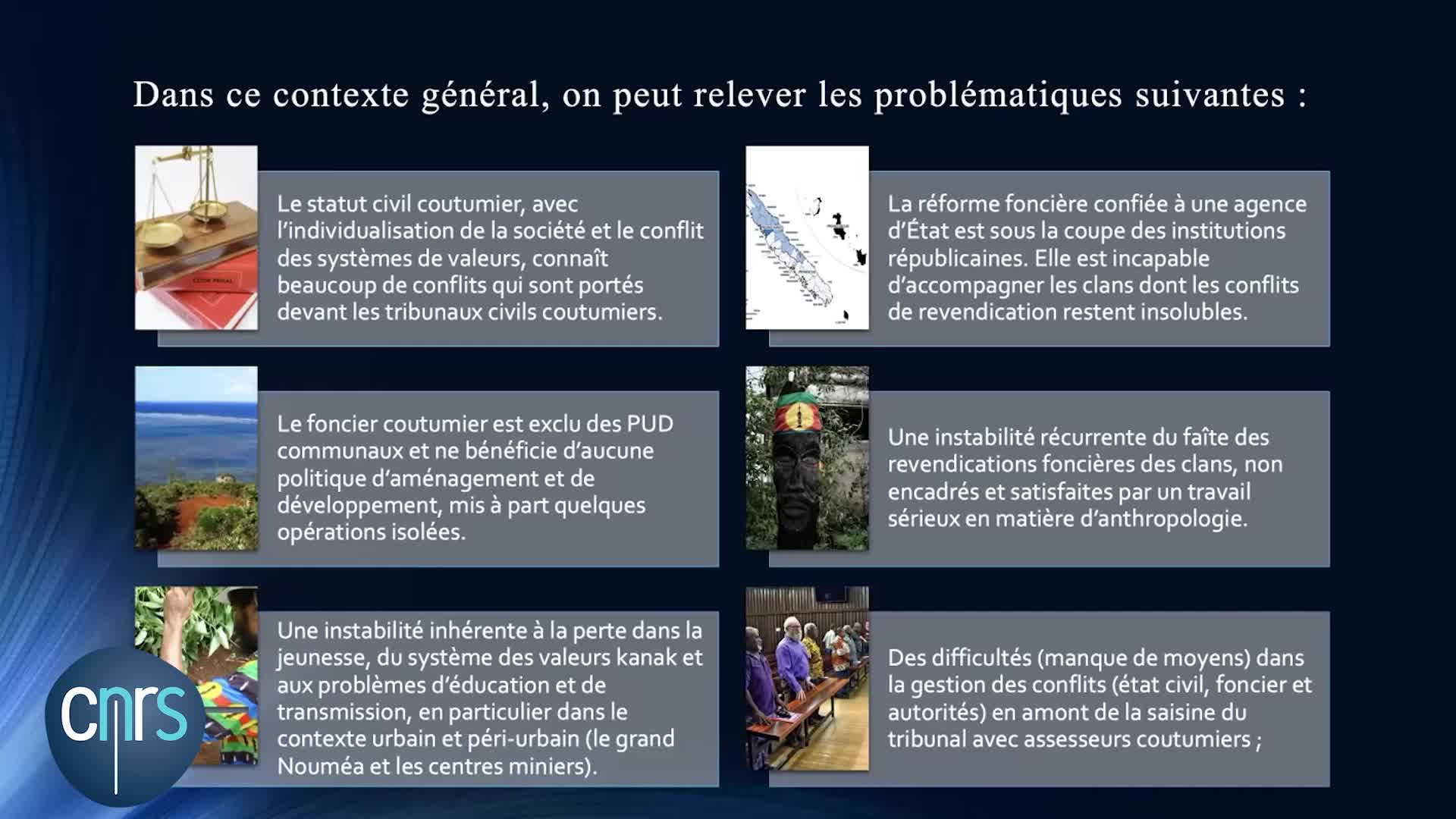

Session 1 : Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

Sur le même thème

-

Enjeux et priorités pour la COP 30 Climat à Belem : apport de l'IRD - Cosavez-vous ? Climat Science…

La COSAV Climat Sciences Société organise ce séminaire pour explorer les enjeux cruciaux de la prochaine COP 30, qui se tiendra à Belém en novembre prochain, ainsi que les contributions des recherches

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Archéologie de l'Amazonie"

RostainStéphenLachowskyCarolinePrésentation de l'ouvrage "Archéologie de l'Amazonie", avec Stéphen Rostain et présenté par Caroline Lachowsky

-

Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

-

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

-

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

-

-

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

-

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

-

-

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

-

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

-

Session 1 : Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones