Notice

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Modération : Irène Bellier

Aida Hernández Castillo: Entre droits collectifs et droits de genre : La lutte des femmes

autochtones pour la justice au Mexique

Je partagerai quelques réflexions issues de mon travail de recherche militante avec des femmes

autochtones au Mexique sur les tensions entre les droits collectifs de leurs peuples et leurs droits

spécifiques de genre. Ces idées sont liées à 2 débats fondamentaux dans lesquels j'ai été impliquée :

le débat autour de la reconnaissance des droits collectifs des peuples autochtones, et le débat autour

de la construction d'un féminisme non-ethnocentrique qui reconnaît la diversité culturelle. En tant

qu'universitaire et militante, je suis convaincue que la construction de la justice sociale doit inclure la

lutte contre le sexisme et le racisme, et c'est à l'intersection de ces deux luttes que nous avons appris

des organisations de femmes autochtones l'importance de revendiquer une perspective de genre pour

analyser les droits culturels des peuples autochtones et une analyse culturellement située pour aborder

les inégalités entre les sexes. J'analyserai différentes expériences de pluralisme juridique au Mexique,

où la participation des femmes autochtones a été fondamentale, tant pour repenser leur propre droit

que pour reformuler les termes dans lesquels les droits autochtones sont reconnus. Je souhaite

contribuer au débat sur la participation des femmes à la refonte des systèmes juridiques autochtones,

en confrontant les perspectives libérales sur les droits des femmes, qui les considèrent comme

contraires aux droits collectifs des peuples autochtones.

Celia Tupinamba : Femmes autochtones au Brésil : organisation, luttes et revendications aux

niveaux local et international

Selon le dernier recensement disponible de l'IBGE, qui remonte à 2010, environ 448 000 femmes

autochtones vivent au Brésil, parmi 305 peuples répartis sur le territoire national. La Rapporteuse

spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui s'est rendu au Brésil en 2016,

a recommandé dans son rapport de mieux documenter les problèmes auxquels sont confrontées les

femmes autochtones au Brésil. Bien que la Déclaration sur les droits des peuples autochtones ait

accordé une attention particulière aux besoins et aux droits des femmes autochtones, les données

restent rares. À partir des années 1990, des organisations de femmes ou des départements au sein

d'organisations autochtones au Brésil ont été créés avec des réunions de femmes de différents peuples

aux niveaux local, national et international. Nous nous pencherons plus particulièrement sur

l’organisation des femmes autochtones dans l’État de Bahia. Au niveau national, il convient de

mentionner les 1ère et 2ème Marches des Femmes Autochtones qui ont eu lieu en 2019 et 2021 à

Brasilia. Des représentantes jouent un rôle important aux niveaux local, national et international et

ont fait entendre leur voix lors de ces réunions, luttant pour les revendications du mouvement telles

que la démarcation des terres autochtones et l'attention à des questions spécifiques aux femmes

autochtones, comme les mesures de protection, d'accès à la santé, d'éducation de qualité, d'espaces

de décision, de formation et de formation professionnelle et pour que leur travail soit reconnu et

valorisé afin d'avoir plus d'autonomie et de gérer elles-mêmes leurs revenus.

Nathalie Le Bouler Pavelic : Éducation scolaire autochtone dans l’État de Bahia, Brésil : le

protagonisme des jeunes filles autochtones.

Les jeunes filles autochtones de l’État de Bahia au Brésil vivent dans des contextes ruraux et urbains

marqués par des conflits, des disputes territoriales et des préjugés ethno-raciaux, avec des impacts

existentiels et psychologiques importants. Elles sont confrontées à des carences dans leur éducation

scolaire, subordonnée aux services publics et marquée par diverses précarités structurelles allant de

l'accès au transport et à des matériels scolaires adéquats, jusqu’à la dévalorisation systématique et la

précarité des professeurs autochtones. Le mariage précoce, la maternité et l'entrée sur le marché du

travail sont des obstacles à une éducation de qualité pour les jeunes filles autochtones. L'impact récent

des actions de l’Associação Nacional de Ação Indigenista (Anaí) sur la vie des jeunes filles autochtones

peut être résumé en deux projets. Le projet Cunhataí Ikhã (Filles en lutte), de formation politique et

de mobilisation, avec le soutien de la Fondation Malala depuis 2018, concerne près de 50 jeunes filles

autochtones qui participent et a des répercussions sur les filles de neuf peuples et 22 communautés.

Le projet Jenipapo Urucum, est un cours pré-universitaire réservé aux jeunes filles et aux femmes

autochtones de tout le Brésil, financé par L'Oréal Paris.

Nous montrerons comment la mobilisation des filles autochtones est importante pour des politiques

publiques d'éducation scolaire qui considèrent les questions de genre, dans un contexte où leurs voix

ne sont pas systématiquement écoutées dans les espaces de prise de décision.

Andy Zumak Sacha Flores: Dissidence sexuelle autochtone amazonienne : défis, enjeux de la

lutte des peuples autochtones et des droits LGBTIQ+ en Équateur

Je voudrais me concentrer sur un bref examen des droits de la population LGBTIQ+ en Équateur et

la manière dont divers dissidents sexuels ont rejoint avec leurs propres propositions et leur propre

agenda le contexte des luttes des peuples autochtones de l'Amazonie équatorienne. Il reste encore de

nombreux défis à relever, tout d'abord pour travailler au niveau de notre processus organisationnel

afin de disposer d'un espace politique pour la dissidence sexuelle autochtone dans la prise de décision.

Ces dernières années, compte tenu de la situation politique, les diversités sexuelles autochtones se

sont rendues silencieusement visibles par leur action politique lors des mobilisations de l'Amazonie à

Quito contre le gouvernement.

Sofia Cevallos : Luttes socio-environnementales et défense des droits territoriaux dans le cadre de

l’extractivisme pétrolier : contributions des femmes Kichwa de l'Amazonie équatorienne.

L'objectif de cette présentation sera d'analyser la participation des femmes kichwa de l'Amazonie

équatorienne dans le cadre de la lutte contre l’extractivisme pétrolier. Compte tenu du contexte

d'élargissement des droits des peuples autochtones et de l'inscription du Sumak Kawsay ou Buen Vivir

dans la Constitution équatorienne (2008), ce travail montrera la manière dont la participation de ces

femmes a été fondamentale, tant pour la redéfinition des notions propres du droit que des termes

dans lesquels les droits des peuples autochtones ont été reconnus par l'État équatorien. Nous

constatons aujourd’hui une augmentation des mobilisations des femmes kichwa pour la défense de

leurs droits et de leurs territoires. L’analyse de ces mobilisations nous permettra d’observer comment

ces femmes questionnent les principes

Dans la même collection

-

Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

-

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

-

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

-

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

-

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

-

-

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

-

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

-

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

-

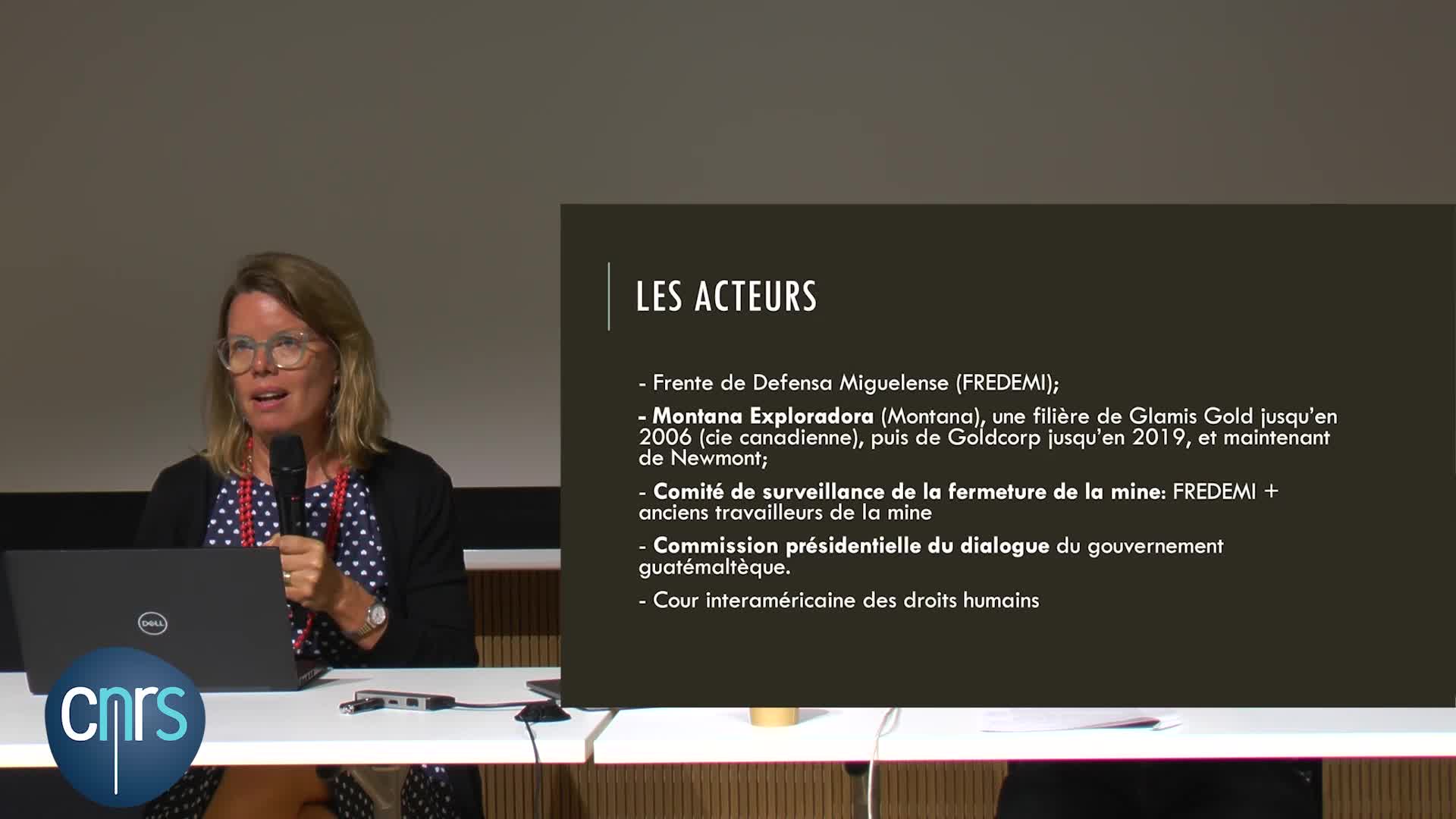

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

-

-

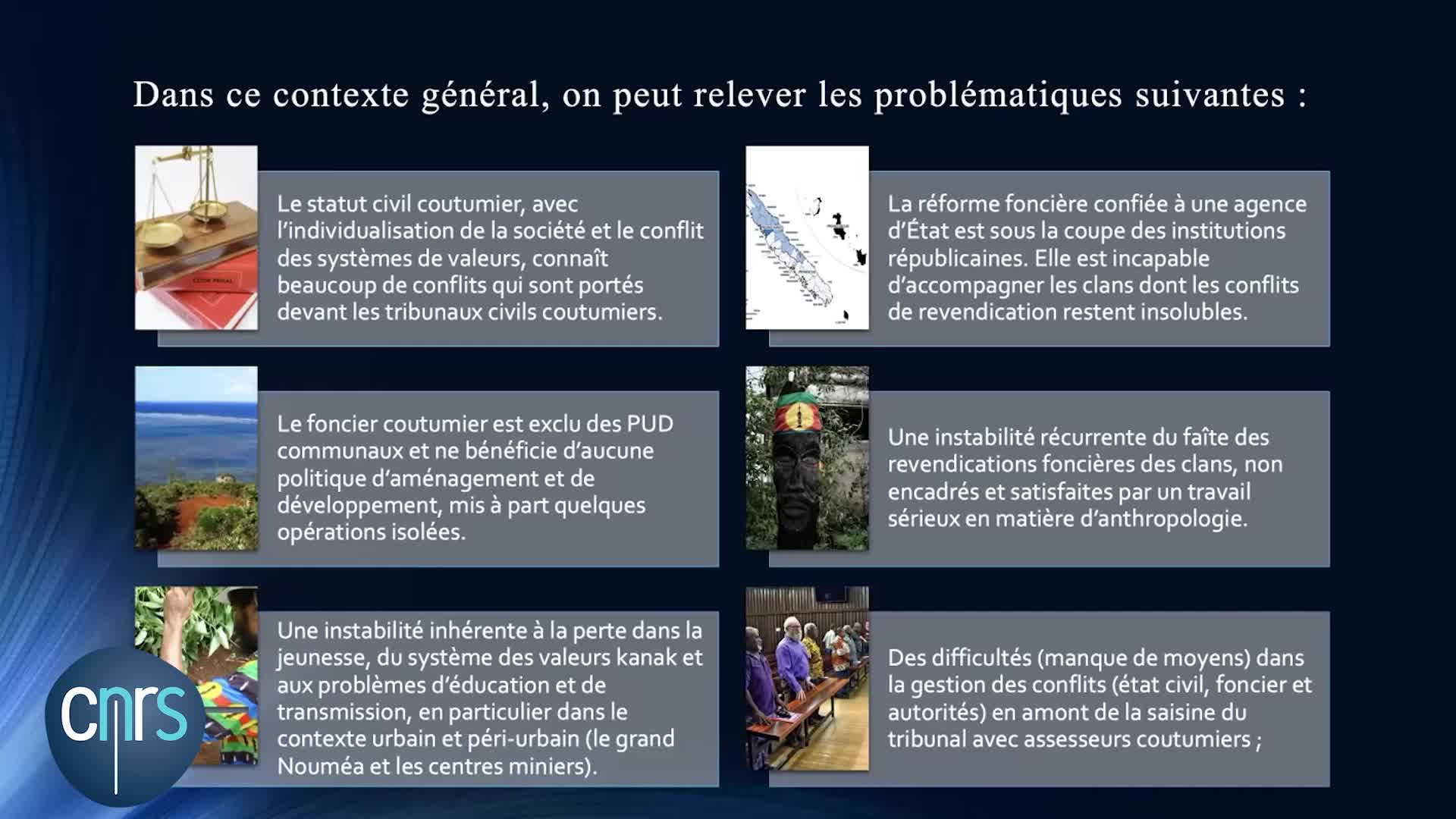

Session 1 : Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

Sur le même thème

-

Enjeux et priorités pour la COP 30 Climat à Belem : apport de l'IRD - Cosavez-vous ? Climat Science…

La COSAV Climat Sciences Société organise ce séminaire pour explorer les enjeux cruciaux de la prochaine COP 30, qui se tiendra à Belém en novembre prochain, ainsi que les contributions des recherches

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Archéologie de l'Amazonie"

RostainStéphenLachowskyCarolinePrésentation de l'ouvrage "Archéologie de l'Amazonie", avec Stéphen Rostain et présenté par Caroline Lachowsky

-

Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

-

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

-

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

-

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

-

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

-

-

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

-

-

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

-

Session 1 : Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones