JUSTIP- Justice et Droits des Peuples Autochtones

Descriptif

Rencontre du Réseau thématique international JUSTIP, du 16 au 20 mai 2022, Paris - Campus Condorcet

Justice and Indigenous Peoples Rights / Justice et droits des peuples autochtones, est un réseau soutenu par le CNRS. Irène Bellier, directrice de recherches au CNRS et membre du LAIOS/LAP, en assume la coordination scientifique et le portage en partenariat avec l’EHESS. JUSTIP s’appuie sur un partenariat avec le Canada (Réseau DIALOG, Chaire du pluralisme juridique de l’Université d’Ottawa), l’Espagne (Centre Pedro Arrupe des droits humains, Université Deusto, à Bilbao), la Norvège (Université arctique de Tromso et Center for Sami Studies). Ses activités impliquent des échanges réguliers avec les membres de ces institutions et une cinquantaine de chercheur.es et enseignant.es, engagé.es dans les études autochtones en Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Mexique. Elles se déploient en direction des recherches innovantes permettant de comprendre les évolutions que l’on observe dans les rapports entre les peuples autochtones et les États dans lesquels ils se situent.

JUSTIP engage des recherches dans 4 domaines :

1° institution du droit et institutions autochtones ; 2° mobilisations autochtones, demandes de droits ; 3° justice environnementale, climatique, cartographique ; 4° les autochtones dans la ville, l’université, les institutions culturelles.

Le présent colloque restitue les avancées de ces recherches qui impliquent les chercheur.e.s autochtones et non-autochtones dans un même dialogue.

Axe 1

L'INSTITUTION DU DROIT ET LES ORGANISATIONS DES PEUPLES AUTOCHTONES

Coordonné par Irene Bellier (CNRS-Paris) et Ghislain Otis (Université d'Ottawa, Canada)

L'objectif de cet axe de recherche était d'étudier les cadres institutionnels émergents pour

l'interaction entre les systèmes occidentaux dominants de droit et de justice et les systèmes

autochtones de droit et de justice, en ce qui concerne l'autonomie gouvernementale et l'élaboration

des lois dans les domaines intéressant les peuples autochtones. Cela concerne leur représentation

dans le champ politique, l'adéquation des structures socio-économiques et politiques, la police, la

vie familiale, les usages de l'eau, les questions foncières, etc.

Il s'est agi de saisir les défis qui consistent à faire fonctionner le pluralisme juridique au sein de (ou

avec) l'État en tant qu'arrangement efficace et légitime. Des évolutions concernent aussi des

domaines qui n'appartiennent pas strictement à l'institution de la justice comme, par exemple, les

questions de communication linguistique et d'écriture des coutumes orales. De nouveaux processus

d'institutionnalisation ont lieu à la suite d'initiatives étatiques ou en réponse à des demandes

autochtones au niveau international ou national. Quelles sont les sources et les manifestations de

ces institutions ? Quels sont les mécanismes de participation des autochtones aux processus de

délibération et de prise de décision ?

Le réseau Justip vise à observer quand et comment s'opère un changement dans le traitement

politique et juridique des peuples autochtones et ce qui change dans le fonctionnement des

institutions.

Axe 2

MOBILISATIONS AUTOCHTONES POUR LA JUSTICE

Coordonné par Jennifer Hays, Else Grete Broderstad (Université de Tromsø, Norvège) et Martin

Papillon (Université de Montréal, Canada, DIALOG).

L'objectif de cet axe était d'examiner comment les peuples autochtones se mobilisent pour obtenir

justice. Plusieurs dimensions sont à considérer. La première concerne les conditions, les contraintes

et les opportunités de l'activisme autochtone dans différents contextes. Quelles formes prend

l'activisme autochtone pour obtenir la justice ? Dans quelles circonstances les voies légales ou

institutionnelles sont-elles privilégiées ? Qu'est-ce qui explique les formes de résistance ? Nous

souhaitions nous concentrer sur les "conditions d'acceptabilité" de l'activisme autochtone et sur la

criminalisation des activistes en tant que stratégie de l'État pour diluer la résistance, ce qui établit

les questions de justice dans une perspective très différente.

La criminalisation de l'activisme autochtone a des répercussions sur la capacité de ces derniers à

obtenir justice dans le contexte d'extraction des ressources de la terre. Quelles sont les stratégies

possibles ? Des processus de collaboration et de négociation parviennent-ils à redéfinir les relations

entre les communautés autochtones, les gouvernements nationaux et les intérêts privés en ce qui

concerne, entre autres, la terre, les ressources, la sécurité alimentaire et l'éducation ?

Le rôle des sociétés multinationales et des industries extractives dans ces processus est au coeur de

ce thème. Quelle influence les intérêts privés ont-ils sur les processus politiques et juridiques des

États ? Dans quels cas le pouvoir économique des entreprises leur permet-il d'agir en dehors du

droit national et international pour faire taire les protestations des autochtones ? Quels sont les

mécanismes possibles pour exercer une pression juridique et économique sur les acteurs privés afin

d'encourager et de garantir la justice pour les peuples autochtones ? Quel est le potentiel des normes

internationales (c'est-à-dire les efforts déployés par les entreprises et les droits de l'homme au

niveau des Nations unies) ou des actions de masse des consommateurs (boycott...) à cet égard ?

Dans quelle mesure les politiques de responsabilité sociale des entreprises et les comportements

des différentes sociétés reflètent-ils ces normes et directives internationales ? Quelle est l'influence

des peuples autochtones sur les entreprises multinationales ?

Existe-t-il des cas où les processus décisionnels affectant les peuples autochtones sur le terrain ont

été transformés par la mise en oeuvre des principes internationaux des droits de l'homme ? Dans

quel sens le recours au consentement préalable libre et éclairé ouvre-t-il de nouvelles voies à cet

égard ? Ces principes représentent-ils de réelles avancées ou de "fausses solutions" qui génèrent un

sentiment d'aliénation encore plus grand chez les populations autochtones ?

Axe 3

PEUPLES AUTOCHTONES, JUSTICE SPATIALE ET ENVIONNEMENTALE

Coordonné par Brian Thom (Université de Victoria, Canada) et Jon Altman (The Australian

University)

Les objectifs de l'axe - centrés sur les questions foncières - visaient une analyse de la justice

territoriale autochtone et une étude théorique des politiques de connaissance et de reconnaissance.

D'une part, la recherche se concentre sur les conséquences sociales de la mauvaise gestion des

questions territoriales telles que : les expulsions forcées, la réinstallation et l'aliénation ; les politiques

exclusives de conservation ; la non prestation des services de citoyenneté ; et les conflits sur

l'utilisation concurrente ou incompatible des terres et des ressources. Elle vise à identifier les

raisons pour lesquelles les populations autochtones - et les jeunes en particulier - migrent ailleurs,

souvent vers les villes, ou connaissent des conditions de vie marginales sur leurs terres ancestrales.

Leur droit à l'autodétermination est violé, leurs formes de développement économique et culturel

- leur vision de la bonne vie (buen vivir) - sont limitées. Cela représente une source de conflits

politiques et entraîne l'appauvrissement des populations autochtones. Que peut-on dire de la

"relation spéciale" qui lie les peuples autochtones à leur territoire, selon la Déclaration des Nations

unies sur les droits des peuples autochtones et la Cour interaméricaine des droits de l'homme ?

Pouvons-nous préciser les visions autochtones de la justice spatiale, ainsi que les réponses des

peuples autochtones et des organisations de défense des droits de l'homme ?

L'idée serait de présenter différentes expériences et stratégies des peuples autochtones pour obtenir

justice et défendre leurs terres et leur autonomie, d'examiner comment les concepts de justice

spatiale se développent sur le terrain, au-delà des tribunaux. Pouvons-nous présenter quelques

résultats concernant le concept de justice climatique en examinant, par exemple, le rôle que les

populations autochtones pourraient jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre

en déployant leurs systèmes de connaissances dans la gestion de l'environnement ?

D'autre part, la recherche de la justice en ce qui concerne la relation des peuples autochtones avec

la terre, le territoire et les ressources naturelles fait appel aux politiques de la reconnaissance et de

la connaissance. Rendre les peuples autochtones "visibles" aux yeux des non-autochtones

représente un défi politique tandis que la valorisation des systèmes de connaissance, des

expériences et des relations à la terre des autochtones est un élément central de la lutte contre la

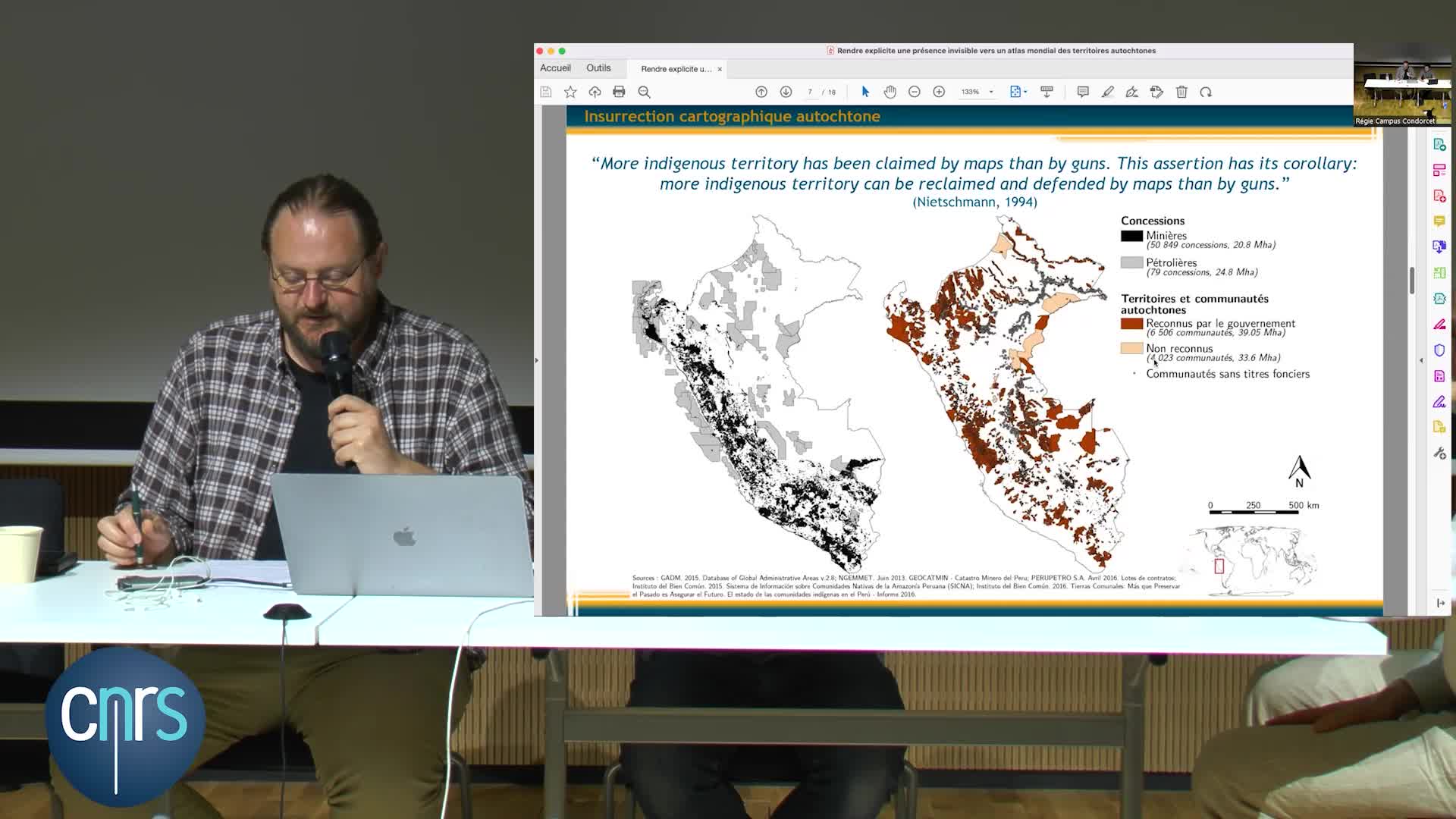

discrimination et le racisme. La cartographie est devenue un outil essentiel pour les peuples

autochtones en quête de justice spatiale, environnementale et économique.

Que pouvons-nous dire des cartes produites par, avec et pour les peuples autochtones, qui sont au

centre des consultations sur les terres et les ressources, et qui peuvent faire partie des efforts de

l'Etat pour répondre aux obligations du CPLE ? Considérant que la cartographie participative et

communautaire est un élément crucial pour la décolonisation des pratiques et des politiques de

recherche, l'idée serait de présenter ces pratiques cartographiques ainsi que certaines mesures

pratiques pour partager notre expertise et nos expériences dans la mobilisation de ces cartographies

de manière pratique avec nos collaborateurs autochtones et leurs partenaires de recherche.

Axe 4

POLITIQUE DE (RE)CONNAISSANCE ET SAVOIRS : JUSTICE DANS LA VILLE,

L'UNIVERSITÉ, LA CULTURE

Coordonné par Carole Levesque (DIALOG, INRS, Université de Montréal, Canada) et Renato

Athias (Université de Pernambouc, NEPE, Recife, Brésil)

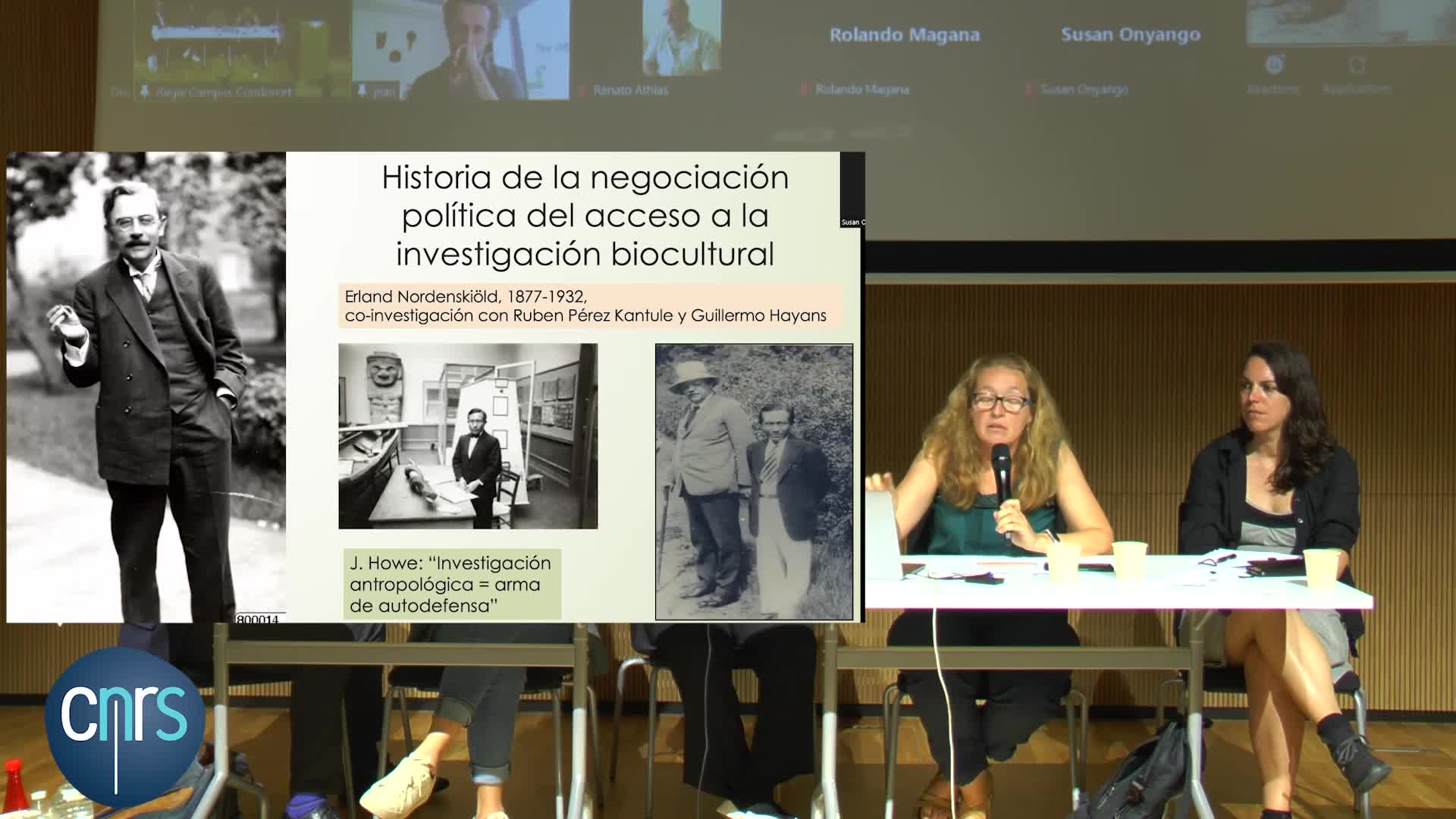

Plusieurs questions sont apparues lors de la négociation de la Déclaration des Nations unies sur les

droits des peuples autochtones, qui remettent en question la position des peuples autochtones au

sein des politiques mondiales et étatiques : elles doivent faire de la place aux représentants

autochtones et à leurs propositions. Comment cela se fait-il ? Comment les propositions qui sont

faites incluent-elles des éléments de justice ? C'est sur ce point que nous souhaitions nous

concentrer.

Lorsque les questions autochtones sont prises en considération, nous observons qu'elles ont un

effet sur les structures, les programmes et les processus de recherche : notamment lorsque les

peuples autochtones deviennent visibles et commencent à parler par et pour eux-mêmes : Idle no

more, "Ne restez pas sans rien faire". Dans différents pays où les autochtones ont une voix, des

manuels d'éthique ont été écrits, qui circulent et définissent de nouvelles conditions pour faire de

la recherche : qu'ils soient considérés comme un frein pour mettre fin à la " recherche injuste ", ou

comme un moyen de faire une " recherche juste ", une évaluation doit être faite qui nécessite

l'association de chercheurs autochtones et non-autochtones. Les méthodologies collaboratives et

activistes ne contribuent pas seulement à mettre l'accent sur les questions importantes pour les

sociétés autochtones, elles enrichissent la recherche sociale par l'analyse approfondis de situations

auxquelles il est difficile d'accéder sans autorisation locale.

L'objectif de cet axe était d'établir un lien entre les recherch

es et les formes de collaboration avec les peuples autochtones dans différents domaines tels que la

gouvernance urbaine, l'éducation, l'économie sociale, le développement durable, le tourisme et l'art,

où les revendications autochtones sont réactivées à la lumière de la DNUDPA en fonction de deux

possibilités : rester sur le territoire et développer leur proposition ou être incorporé dans les

institutions occidentales (qu'elles soient publiques ou privées) et éventuellement les adapter.

Quelles expériences pouvons-nous présenter ?

Vidéos

Conférence d'ouverture

JUSTIP

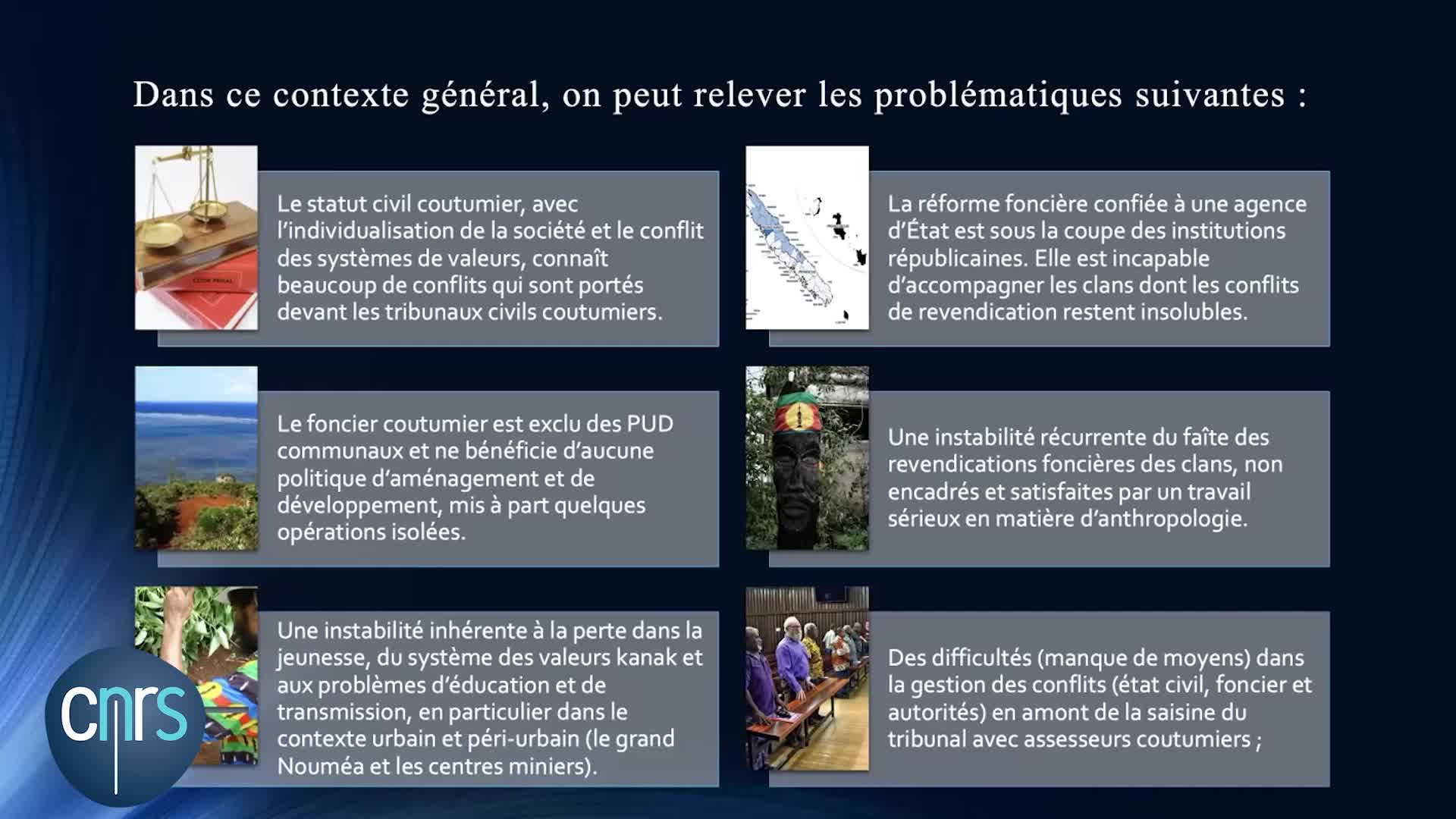

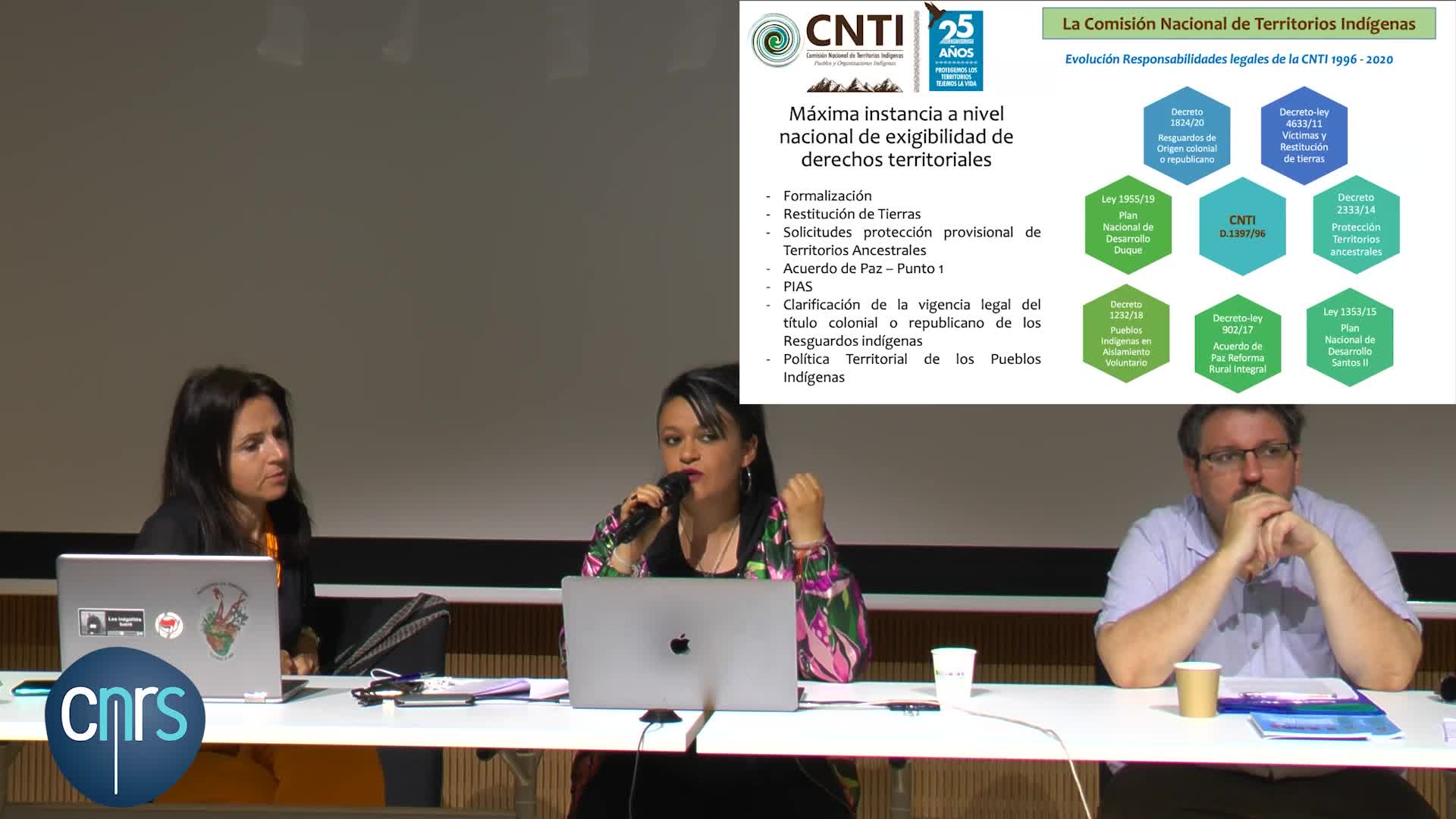

Session 1 : Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Session 3 : Les droits de la nature et les droits des peuples autochtones

Session 3 : Les droits de la nature et les droits des peuples autochtones

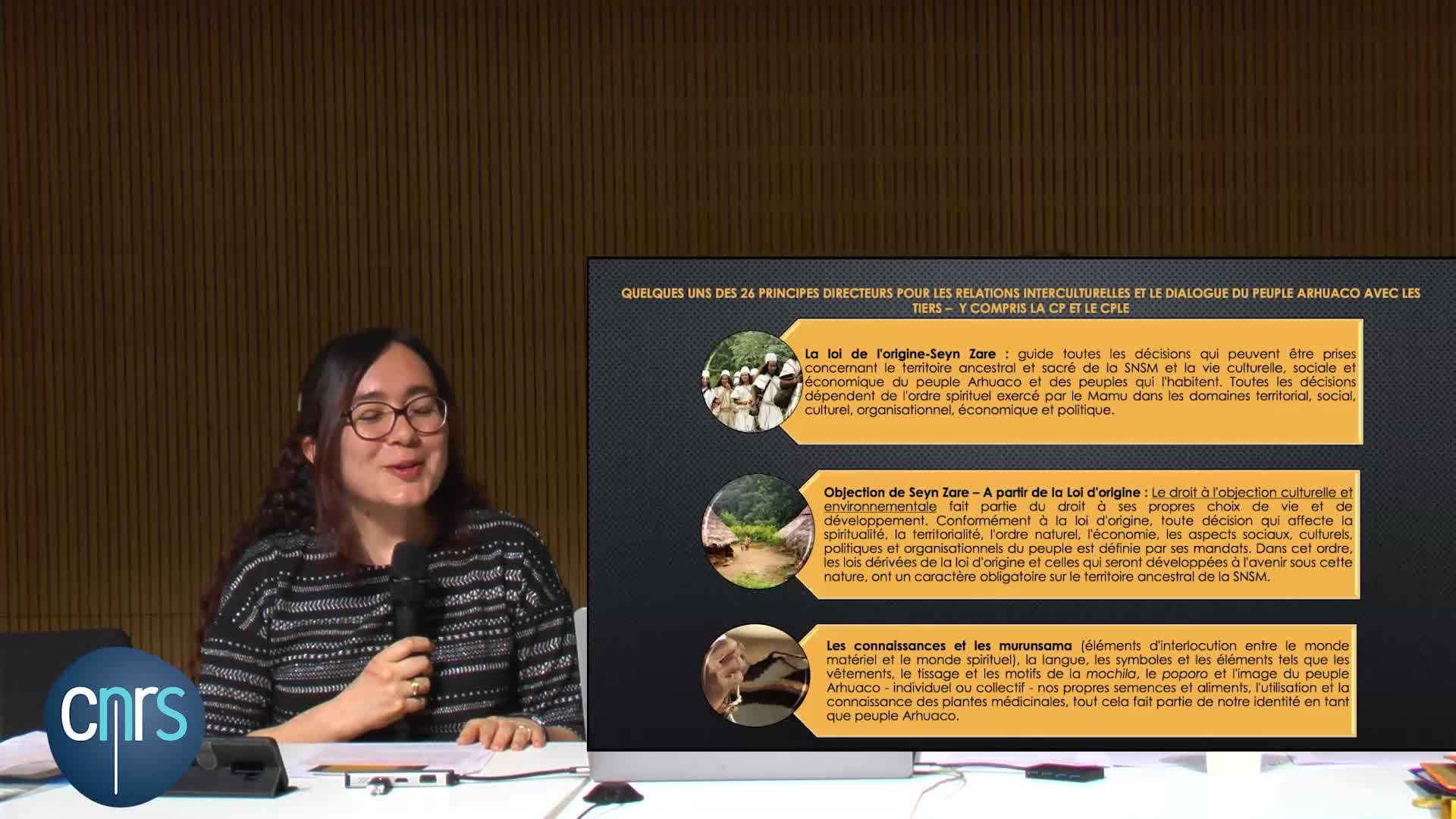

Session 4 : Le consentement libre, préalable et éclairé : les défis de la mise en oeuvre

Session 4 : Le consentement libre, préalable et éclairé : les défis de la mise en oeuvre

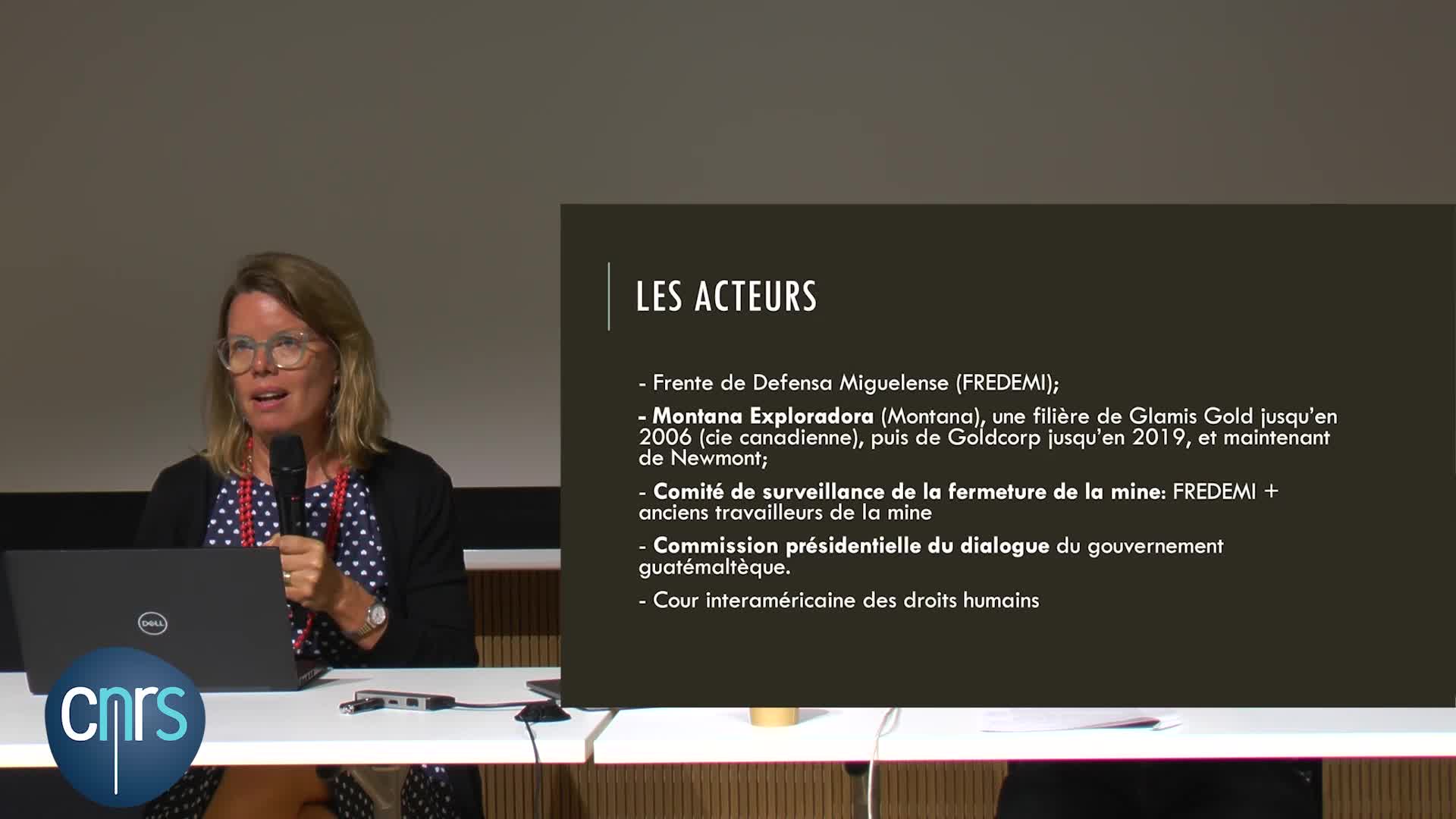

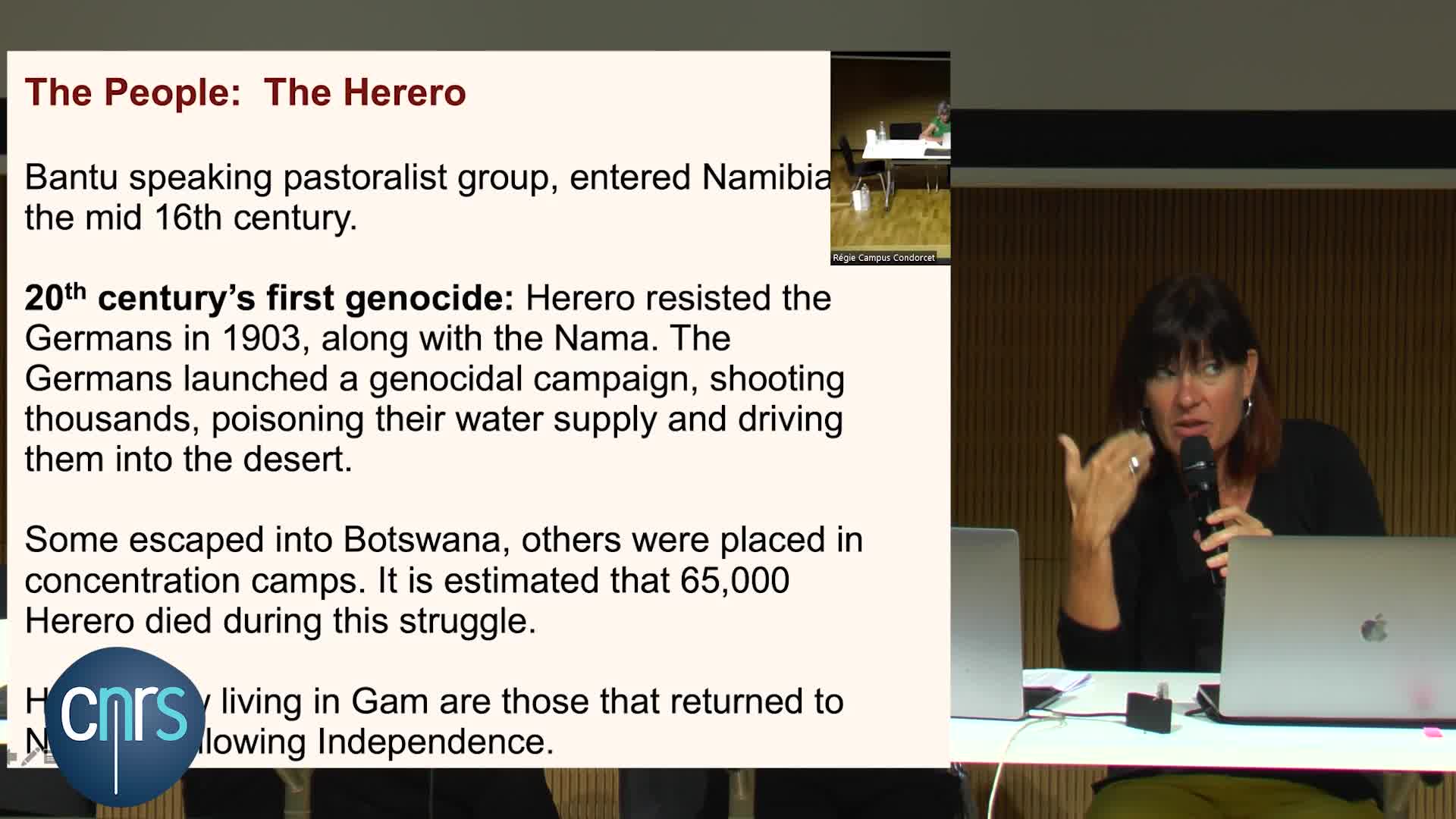

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés