Notice

Coupler modèles hydrologiques distribués et modèles multi-agents: l'expérience du Buech

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

5ecolloque des Zones Ateliers – CNRS

2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers

SESSION 4 : Concepts et outils pour le suivi des socio-écosystèmes

Coupler modèles hydrologiques distribués et modèles multi-agents: l'expérience du Buech (ZA Bassin du Rhône)

Bruno Bonté ∗ 1, Olivier Barreteau ∗† 2, Bastien Richard 2,3, Isabelle Braud 4,Christine Voiron-Canicio 5, Nathalie Dubus 6, Jean-Christophe Loubier 7,8, Quentin Robiquet 7

1 Gestion de l’Eau,Acteurs, Usages – Institut national de recherche pourl’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) – France

2 Gestion de l’Eau,Acteurs, Usages – Institut national d’études supérieuresagronomiques de Montpellier, Institut National de Recherche pour l’Agriculture,l’Alimentation et l’Environnement, AgroParisTech, Institut de Recherche pour leDéveloppement, Centre de CoopérationInternationale en Recherche Agronomique pour le Développement : UMR90 – France

3 INRAE - UR Riverly– INRAE – France

4 INRAE - UR Riverly– Irstea – France

5 UMR ESPACE – Université Nice Sophia Antipolis, CNRS : UMR7300 – France

6 UMR ESPACE – Université Nice Sophia Antipolis, CNRS : UMR7300 – France

7 UMR ESPACE – HEVS– France

8 HEVS – Suisse

Résumé

Lacompréhension de la dynamique des systèmes sociaux et écologiques (SES) nécessite de développer des explorations fines des rétroactions entre composantes physiqueset sociales. Dans cette communication nous proposons d’associer une modélisation coupléeentre un modèle agent et un modèle hydrologique distribué associée à la réalisation d’exercices degéoprospective. Nous présentons cette démarche dans le cas de la modernisation de l’irrigation dans le bassin du Büech dans les Alpes du Sud et expliquons la marche à suivre pour réaliser des travaux similaires sur d’autres terrains.

Les discussions entre les chercheurs du projet provenant de différentes disciplines (hydrologie, informatique, sciencesde l’eau et géographie) mais aussi avec les partenaires opérationnels im- pliqués dans le projet (police de l’eau, DDT, chambre d’agricultre, etc.) nous ont amenésà fo- caliser l’usage etles développements de notre modèle couplé sur la caractérisation et l’explicitation des périodes de basses-eaux. Celles-ci sont vécues différemment selon la position des usagers dans le bassin et le type d’usager considéré, à la fois en termede l’impact que les périodes de basses-eaux ont sur ces usagers et en terme de marge de manœuvreque les usagersont pour limiterla réduction des débitsdes cours d’eau en période d’étiage.

Les modèles hydrologiques distribués, qui spatialisent les masses et les flux d’eau, permettent une analyseplus fine des écoulements et sont donc potentiellement en mesure de donner de meilleursrésultats en terme de reproduction de chroniquesde données passées,c’est à dire de mieux re- produire la relation entre les précipitations observées sur le bassin et les débitsobservés dans le cours d’eau. Mais aussi et surtout, ils permettent de se rapprocher des échelles considérées par les usagers de l’eau et ainsi demettre en relationles situations vécues par les exploitantsagricoles (responsablesdes prélèvement principaux en période estivale), et l’hydrologie du cours d’eau dans son ensemble. La modélisationmulti-agents permet quant à elle de décrirecomment des acteurs de l’eau (représentés par des agents dans le modèle) interagissent avec leur environ- nement. Le modèle calcule les actions qu’ils peuvent entreprendre à chaque instant, les actions qu’ilschoisissent et l’impact de ces actions sur l’environnement.

Le fait de coupler un modèle multi-agents représentant les exploitations agricoles et un modèle hydrologique distribuénous permet donc de faire le lien entre les enjeux et margesde manœuvres vus par les agriculteurs usagers du bassin,les gestionnaires responsables d’assurer desdebits minimum à certains points du cours d’eau, et le comportement naturel du bassin versant. La démarche géoprospective, baséesur l’interrogation, par questionnaire et en atelier,de différents types d’usagers vivant dans le bassin du Buëch, estdestinée à connaîtreles visions actuelleet future du territoire du Buëch, avec un focus sur la perception des ressources et besoins en eau et de leur gestion. Les représentationsdu futur ainsi recueillies permettent d’élaborer des scenarios des futurs possibles du territoire du Buëch qui seront introduits dans le modèle.

--

Programme et recueil des résumés à télécharger dans l'onglet documents ci-dessus.

Toutes les informations sur le site du colloque :

https://20ans-rza.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Dans la même collection

-

Session 4 : Communications posters

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 4 : Concepts et outils pour le suivi des socio-écosystèmes Communications posters Le

-

Localiser les prédateurs pour protéger les écosystèmes de l'Océan Austral

SESSION 4 : Concepts et outils pour le suivi des socio-écosystèmes

-

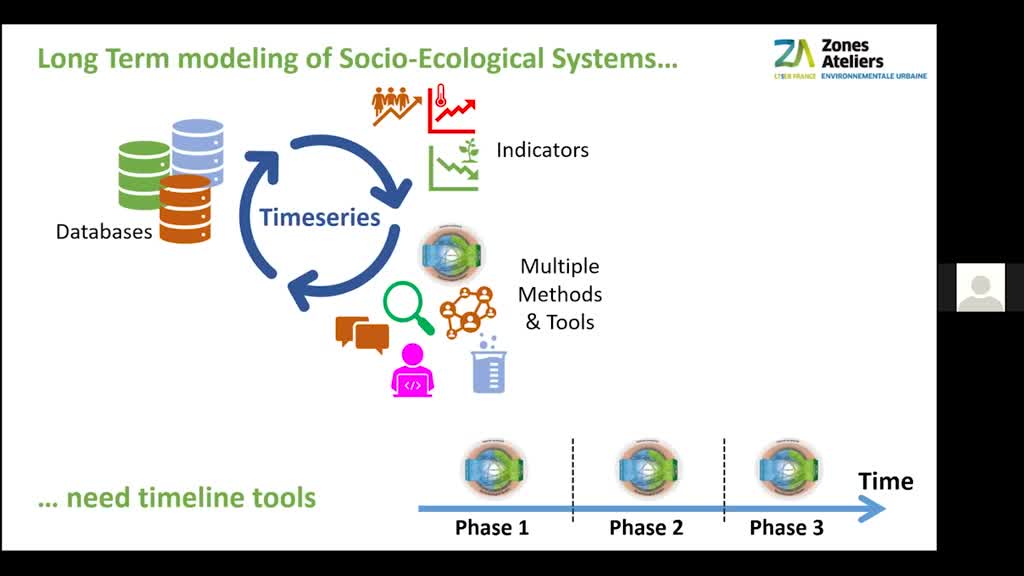

ZA Timeline: Visualizing SES trajectory data on a timeline

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 4 : Concepts et outils pour le suivi des socio-écosystèmes ZA Timeline: Visualizing

-

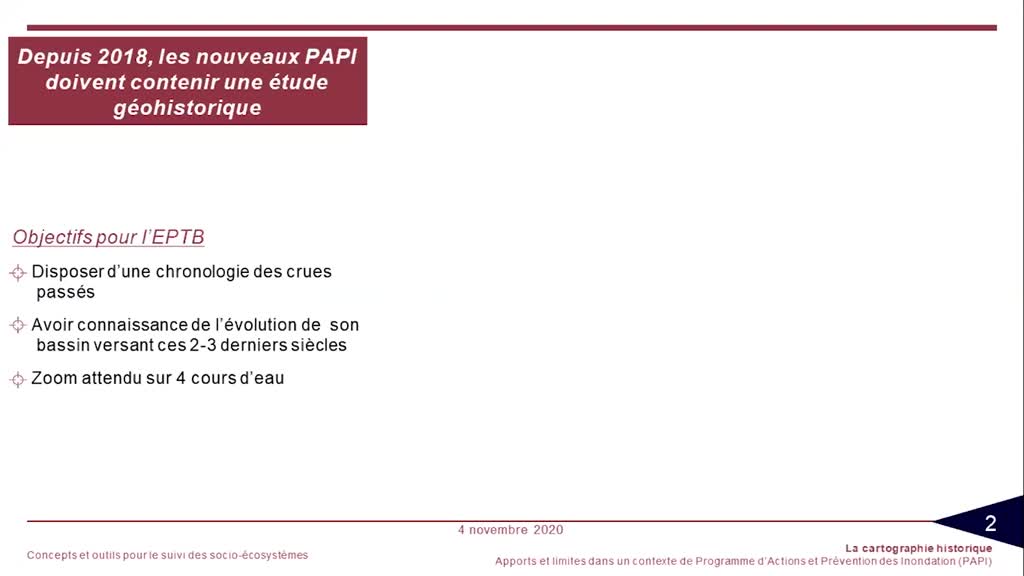

La cartographie historique : apports et limites dans un contexte de Programme d'Action etde Préven…

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 4 : Concepts et outils pour le suivi des socio-écosystèmes La cartographie

-

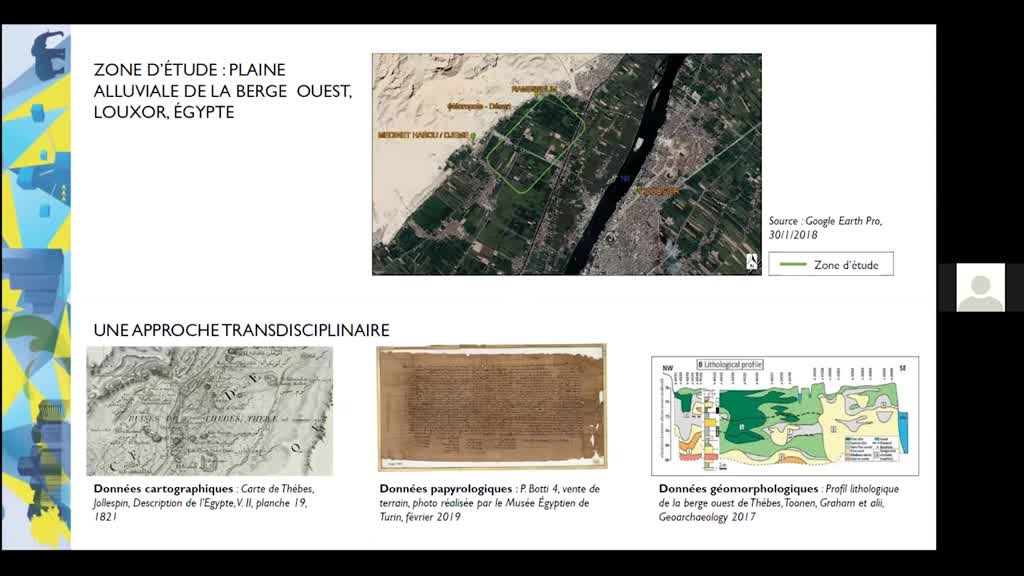

Une approche spatiale intégrée pour caractériser et suivre les dynamiques paysagères des socio-écos…

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 4 : Concepts et outils pour le suivi des socio-écosystèmes Une approche spatiale

Sur le même thème

-

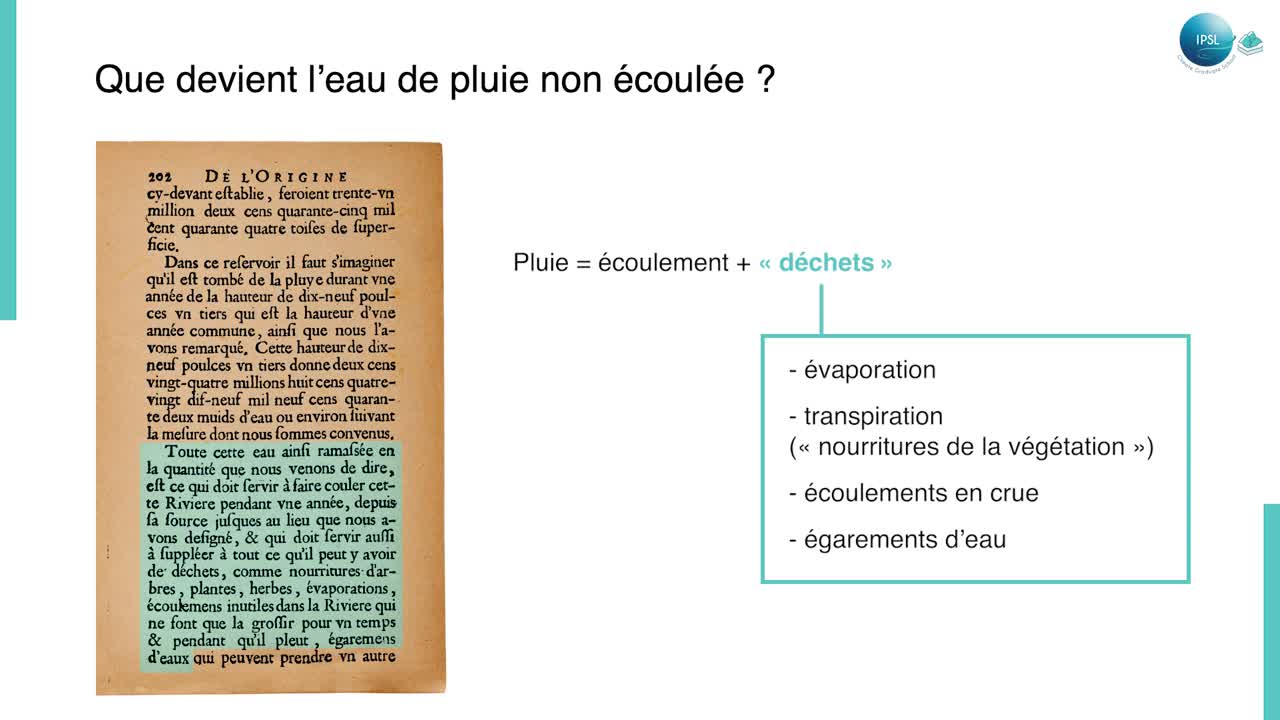

5 - De l'origine des fontaines au premier bilan hydrologique - Ludovic Oudin

OudinLudovicRetour sur les travaux de Perrault (1674)

-

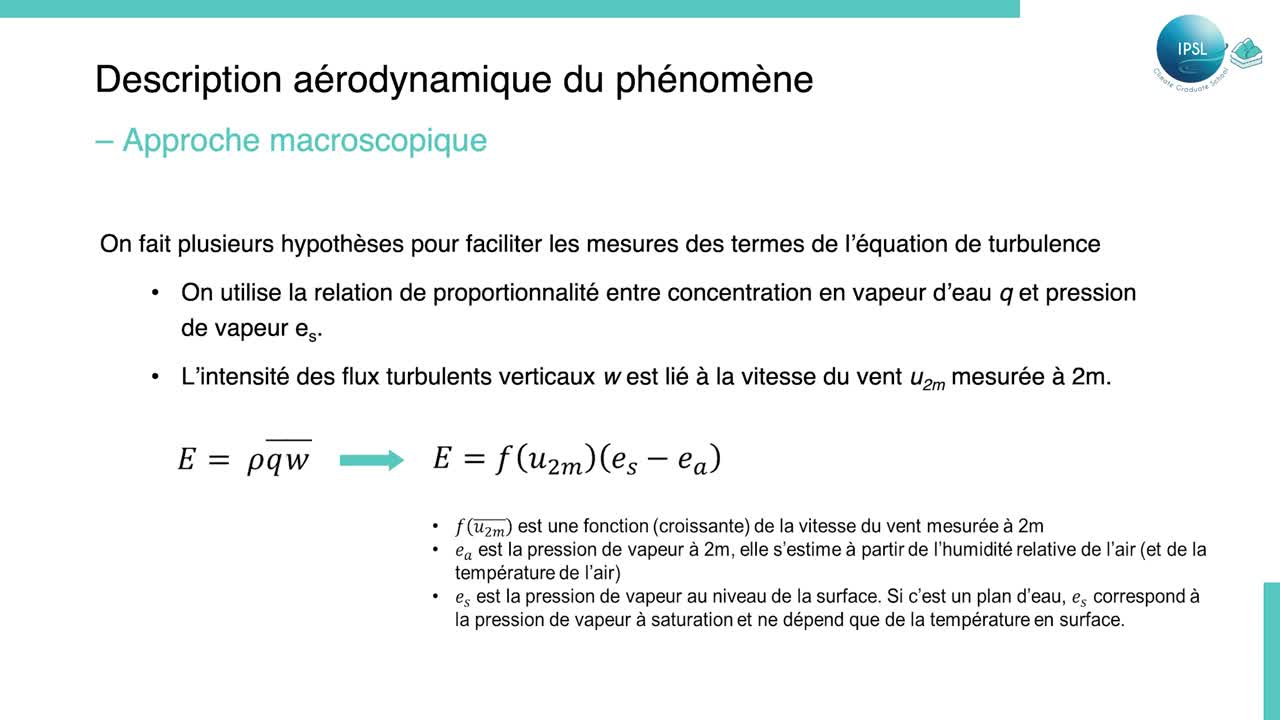

14 - Évapotranspiration - Introduction des principaux processus - Ludovic Oudin

OudinLudovicPrésentation des processus physiques impliqués dans l'évapotranspiration.

-

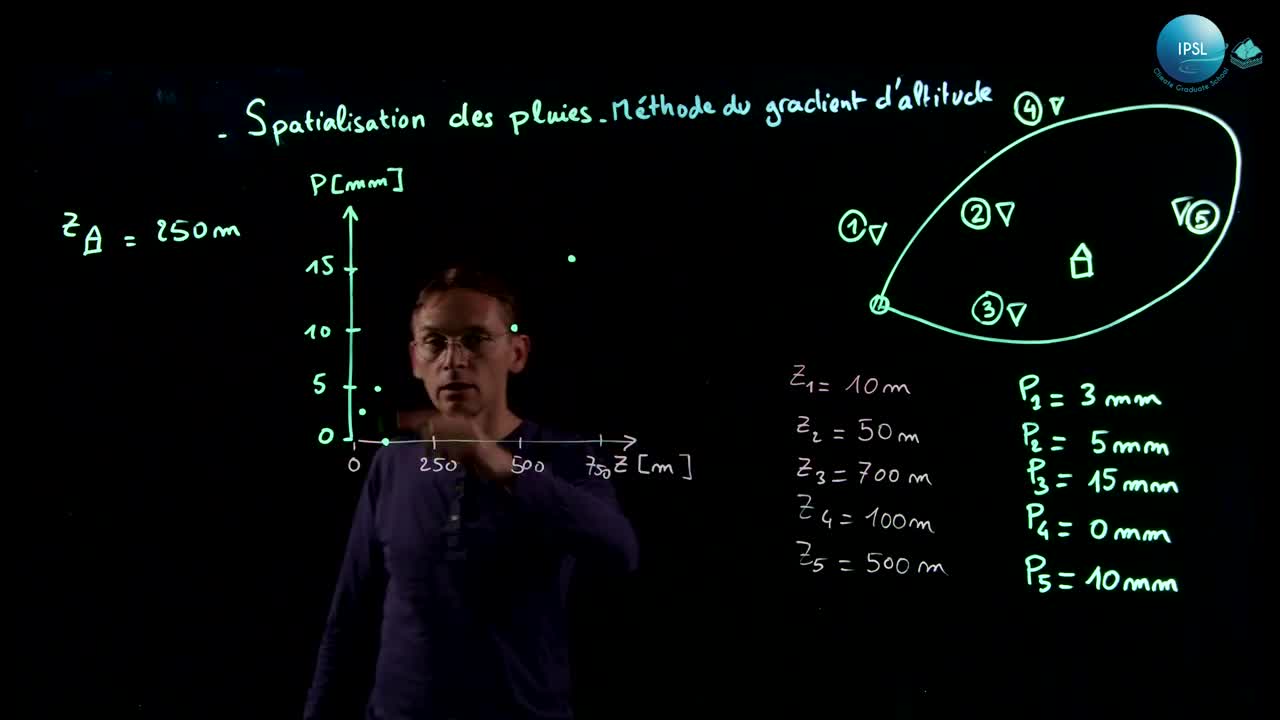

13 - Précipitations : mesures et estimations spatiales - Méthode du gradient d'altitude

OudinLudovicCalcul d'une pluie de bassin en tenant compte du gradient d'altitude

-

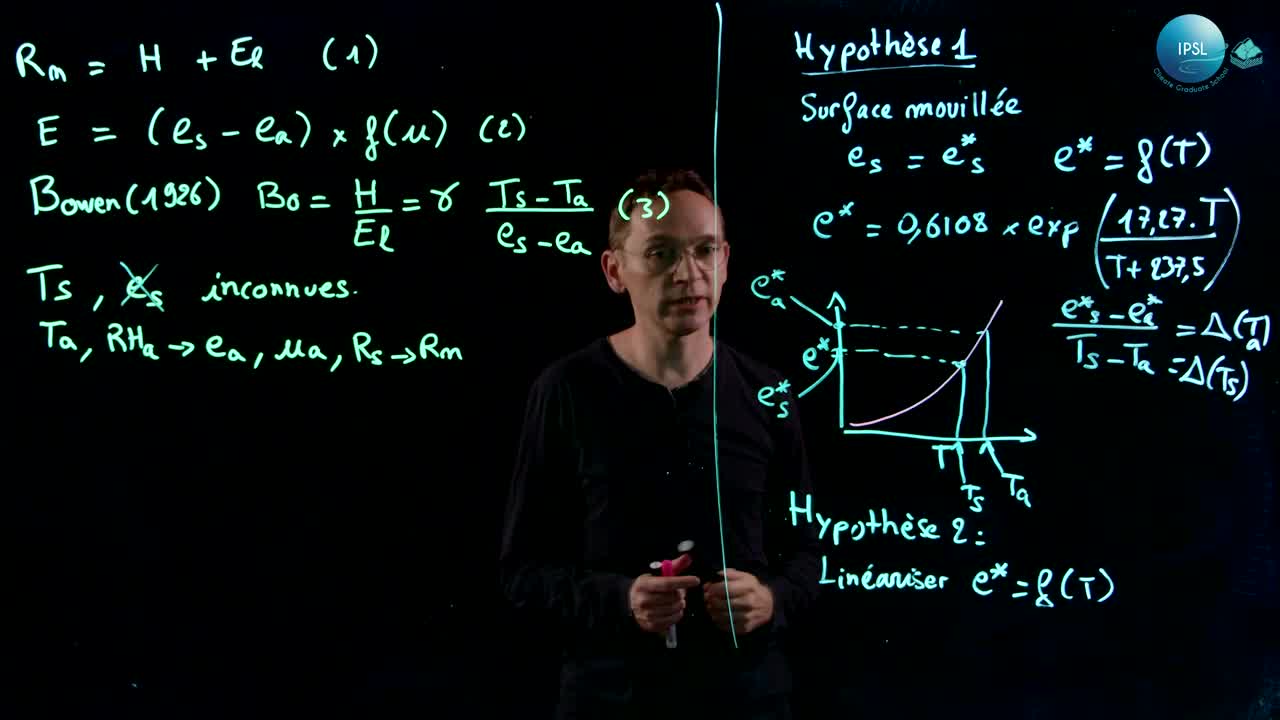

15 - Evapotranspiration potentielle - Développement du calcul de Penman - Ludovic Oudin

OudinLudovicDémonstration de l'équation de Penman

-

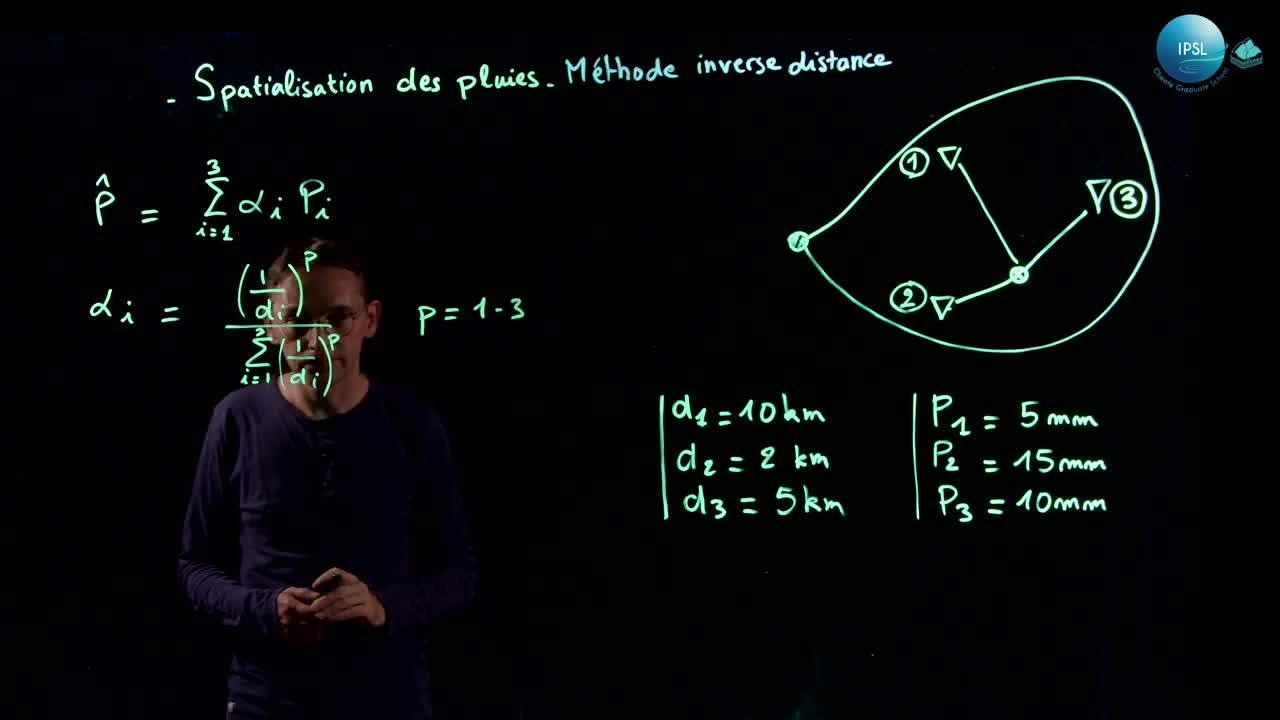

12 - Précipitations : mesures et estimations spatiales - Méthode inverse distance - Ludovic Oudin

OudinLudovicCalcul d'une pluie de bassin par l'approche IDW

-

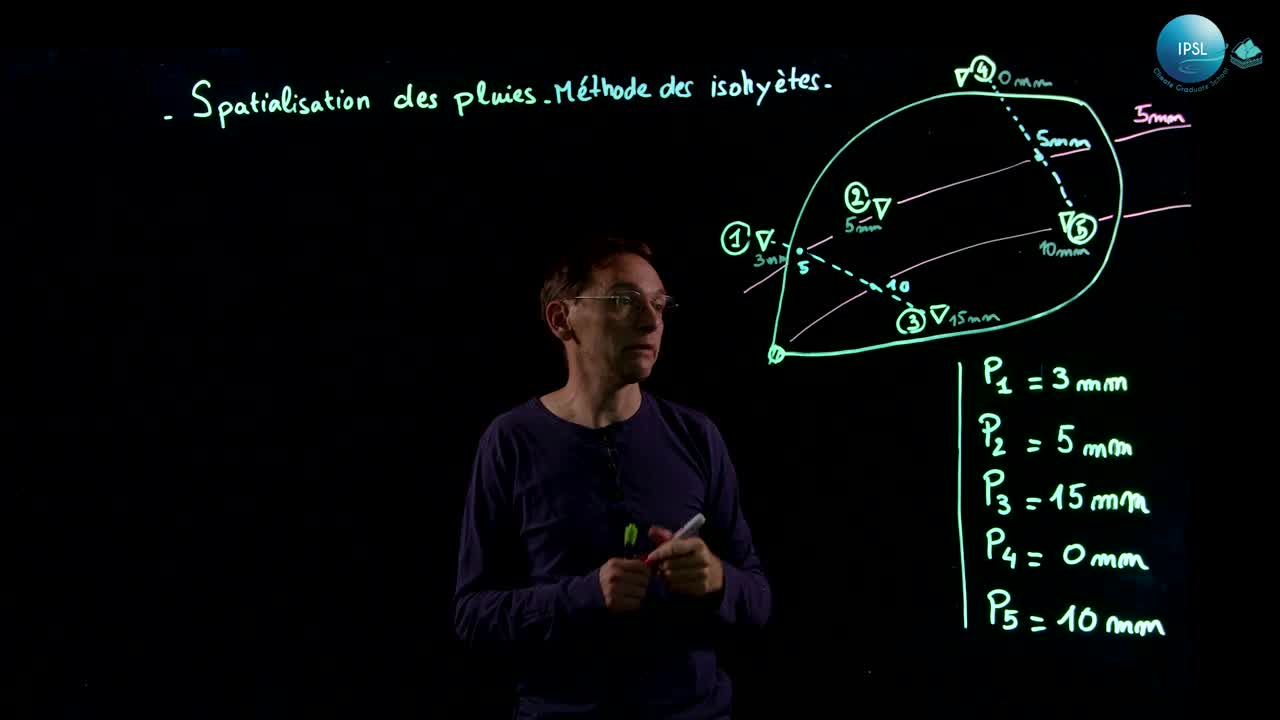

11 - Précipitations : mesures et estimations spatiales - Méthode des isohyètes - Ludovic Oudin

OudinLudovicCalcul d'une pluie de bassin en traçant les isohyètes

-

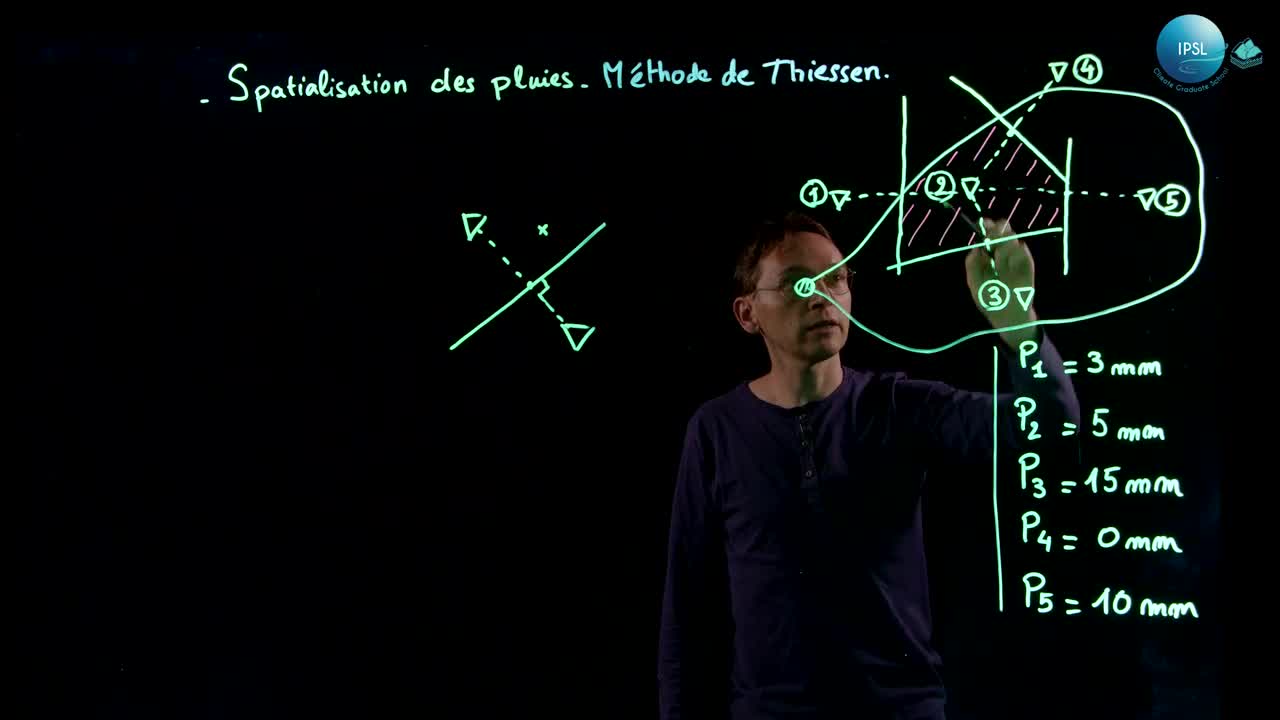

10 - Précipitations : mesures et estimations spatiales - Méthode de Thiessen - Ludovic Oudin

OudinLudovicCalcul d'une pluie de bassin par les polygones de Thiessen

-

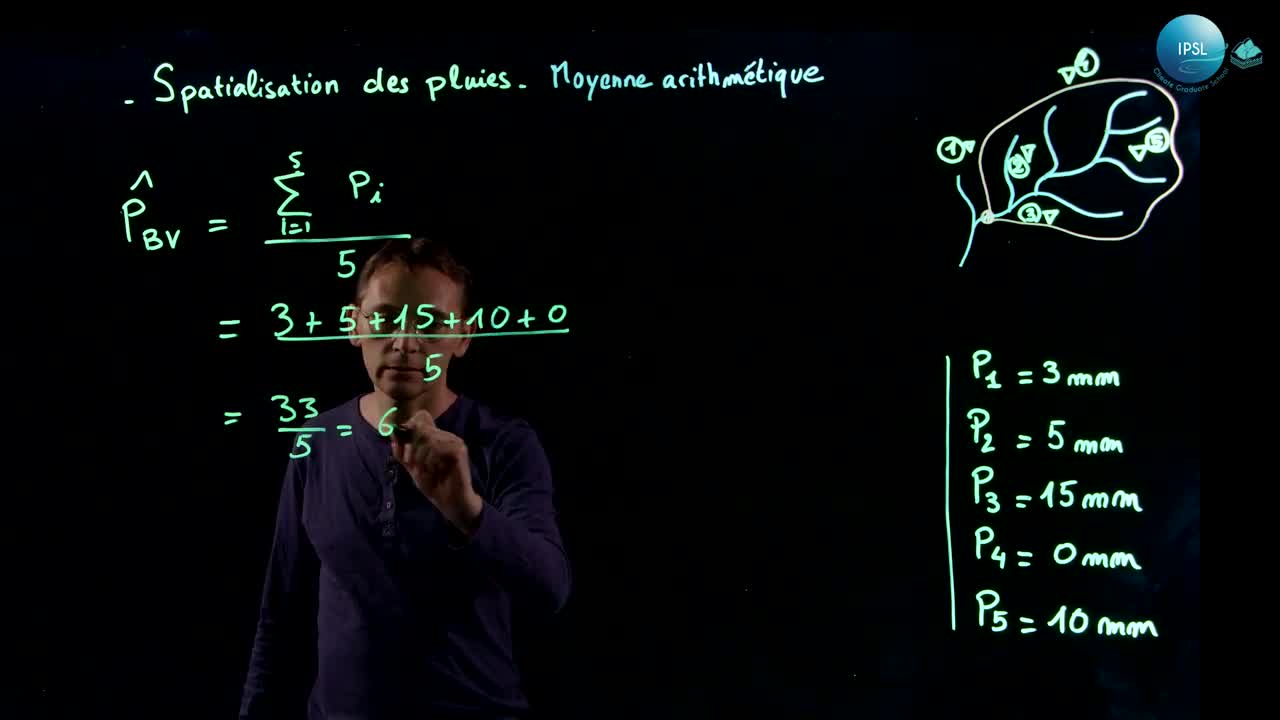

9 - Précipitations : mesures et estimations spatiales - Moyenne arithmétique - Ludovic oudin

OudinLudovicCalcul d'une pluie de bassin par moyenne arithmétique

-

4 - Origine de l'eau des sources et des rivières - Ludovic Oudin

OudinLudovicComment délimiter un bassin versant à partir d'une carte topographique ?

-

Hydrologie spatiale : la solution ? - CoSavez-vous ? Eau bien commun

VenotJean-PhilippeHostacheRenaudLes dernières décennies ont vu les capacités d’observation de la Terre par satellite démultipliées. Ces sources de données massives et les financements qui y sont associés offrent des opportunités

-

Mexico au défi de l’aménagement de ses zones humides

Blásquez MartinezLidia IvonneAngéliaumeAlexandraCette conférence traite de l’importance des zones humides pour la durabilité et la résilience des villes face aux défis environnementaux.

-

Plans d’eau urbains et accès à la nature, le lac de Champs-sur-Marne

Vinçon-LeiteBrigitteD’origine artificielle, cette ancienne gravière revêt désormais une importance particulière pour la biodiversité en ce qu’elle constitue une interface entre le milieu terrestre et aquatique, favorable