Notice

Des Toulousains des Lumières face au cancer : Astruc et Bécane / Didier Foucault

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Des Toulousains des Lumières face au cancer : Astruc et Bécane / Didier Foucaul, dans Histoire du cancer (1750-1950), colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA (université Toulouse II-Le Mirail), l'Institut Claudius Regaud et le Centre d'Études d'Histoire de la Médecine. Université Toulouse II-Le Mirail, Institut Claudius Regaud, 20-22 janvier 2011.

Thématique 1 : Interrogations et incertitudes (1750-1890), 21 janvier 2011.

Au milieu du siècle des Lumières, la connaissance du cancer reste profondément dépendante de la théorie humorale qui a vu le jour pendant l’Antiquité. Le corpus hippocratique a mis en évidence les différents degrés d’évolution de la maladie à laquelle s’attache l’image du crabe qui étire ses pattes dans toutes les direction et entraîne le patient vers une mort inexorable. C’est toutefois Galien qui a étroitement articulé la formation des tumeurs avec le déséquilibre des humeurs. Les praticiens arabes et ceux du moyen âge occidental sont restés fidèles à ces schémas, même si certains d’entre eux ont identifié de nouveaux types de cancers. La Renaissance et le XVIIe siècle témoignent d’un scepticisme grandissant à l’égard de la théorie galénique, mais les médecins retombent toujours sur les désordres humoraux pour expliquer l’apparition et le développement d’un cancer.

Alors qu’au siècle des Lumières, le cancer suscite une attention soutenue des milieux médicaux, deux Toulousains se sont penchés sur cette maladie. Le premier, Jean Astruc (1684-1766), originaire du diocèse d’Alès et formé à Montpellier, a occupé une chaire de médecine à la faculté toulousaine de 1712 à 1716. Le reste de sa carrière le tient éloigné de la capitale du Languedoc, dont il est pourtant nommé capitoul en 1731. Il devient en effet un des médecins les plus en vue du règne de Louis XV. Pensionné par le roi et pourvu d’une chaire au Collège de France et à la faculté de Paris, il a écrit de nombreux ouvrages de médecine. Il s’intéresse au cancer dans le Traité des tumeurs et des ulcères (1752) et dans Le Traité des maladies des femmes (1761-1765). Dans la lignée galénique, il place le cancer à l’intérieur du vaste ensemble des tumeurs et des ulcères. Toutefois, il appartient au groupe des médecins qui considèrent qu’un choc extérieur est de nature à faire apparaître squirrhes et cancers. Aux novations prudentes d’Astruc s’opposent les vues plus audacieuses de Bertrand Bécane. Né à Savignac (Gers) vers 1728, il exerce la chirurgie à Toulouse et enseigne à l’École royale de Chirurgie de la ville de 1761 à 1793. Que ce soit dans son Abrégé des maladies qui attaquent la substance des os (1775) ou dans ses Observations sur les effets du virus cancéreux (1778), il se rattache au courant qui postule une origine virale de la maladie. Sur le plan thérapeutique, ils ne s’accordent guère mieux. Astruc, qui a consacré de nombreuses recherches à la vérole, tend à rapprocher les deux maladies et à préconiser un traitement à base de mercure... Bécane, au contraire, considère que les caustiques ne font qu’aggraver le mal et se montre favorable à l’extirpation chirurgicale des tumeurs.

Les écrits de ces deux Toulousains, s’ils ne peuvent revendiquer une grande originalité, apparaissent moins comme révélateurs des timides avancées médicales dans ce domaine au XVIIIe siècle, que des incertitudes théoriques et pratiques qui laissent les praticiens impuissants face à ce mal.

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

Histoire du cancer (1750-1950) : ouverture du colloque / J.-P. Armand, J.-M. Olivier, P. Cohen

ArmandJean-PierreOlivierJean-MarcCohenPierreHistoire du cancer (1750-1950) : ouverture du colloque / Jean-Pierre Armand, Jean-Marc Olivier, Pierre Cohen. Colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA (université Toulouse II-Le

-

Jean Bergonié à l'origine des centres de lutte contre le cancer / Bernard Hœrni

HœrniBernardJean Bergonié à l'origine des centres de lutte contre le cancer / Bernard Hœrni. Dans "Histoire du cancer (1750-1950)", colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA (université Toulouse

-

Pourquoi certaines tumeurs doivent être ouvertes et d'autres extirpées / Jean-Yves Bousigue

BousigueJean-YvesOuverture ou extirpation : Pourquoi certaines tumeurs doivent être ouvertes et d'autres extirpées / Jean-Yves Bousigue. Dans "Histoire du cancer (1750-1950)", colloque international organisé par le

-

Le cancer à travers les consultations épistolaires envoyées au docteur Samuel Tissot / Nahema Hanafi

HanafiNahemaLe cancer à travers les consultations épistolaires envoyées au docteur Samuel Auguste Tissot / Nahema Hanafi. Dans "Histoire du cancer (1750-1950)", colloque international organisé par le laboratoire

-

Les prises en charge alternatives du cancer au Canada (1914-1950) / Barbara Clow

ClowBarbara NataliePoints de vue populaires, politiques et professionnels sur les prises en charge alternatives du cancer au Canada (1914-1950) - Popular, political and professional perspectives on alternative cancer

-

Les sciences humaines et sociales et leur place dans la lutte contre le cancer : table ronde

FoucaultDidierPoulainJean-PierreCazauxChristopheLes sciences humaines et sociales et leur place dans la lutte contre le cancer : table ronde. Présentée par Pierre C. Lile et avec Jean-Pierre Poulain, Christophe Cazaux, Didier Foucault. Dans

-

Agir contre le cancer dans les hospices civils de Toulouse de 1880 à 1914 / Bérengère Lacassagne

LacassagneBérengèreAgir contre le cancer dans les hospices civils de Toulouse : bistouri et rayons au cœur de la prise en charge des malades de 1880 à 1914 / Bérengère Lacassagne. Dans "Histoire du cancer (1750-1950)",

-

Vaincre le cancer de l'utérus : de la "fureur opératoire" aux débuts de la radiothérapie. Le cas de…

RenaudetIsabelleVaincre le cancer de l'utérus : de la "fureur opératoire" aux débuts de la radiothérapie. Le cas de l'Espagne, des années 1880 à la Première Guerre mondiale / Isabelle Renaudet. Dans "Histoire du

-

Le cancer du sein au XVIIIe siècle, des questions qui restent sans réponses / Jacques Rouëssé

RouësséJacquesLe cancer du sein au XVIIIe siècle, des questions qui restent sans réponses / Jacques Rouëssé. Dans "Histoire du cancer (1750-1950)", colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA

-

Expérimentation et thérapeutique : le cas Doyen (1859-1916) / Anne Carol

CarolAnneExpérimentation et thérapeutique : le cas Doyen (1859-1916) / Anne Carol. Dans "Histoire du cancer (1750-1950)", colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA (université Toulouse II-Le

-

Les médecins de la Grande Guerre : utopie et progrès dans le traitement du cancer / Alain Denax

DenaxAlainLes médecins de la Grande Guerre : utopie et progrès dans le traitement du cancer / Alain Denax. Dans "Histoire du cancer (1750-1950)", colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA

-

Théodore Marie et Joseph Ducuing: approches de la lutte contre le cancer à Toulouse / Olivier Munoz

MunozOlivierThéodore Marie et Joseph Ducuing : deux approches de la lutte contre le cancer à Toulouse dans l’entre-deux-guerres / Olivier Munoz. Dans "Histoire du cancer (1750-1950)", colloque international

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Bruno et Sanchez, deux philosophes à Toulouse autour de 1580 / Didier Foucault

FoucaultDidierBruno et Sanchez, deux philosophes à Toulouse autour de 1580 / Didier Foucault. In "Journées Giordano Bruno", organisées par l'Université de Toulouse en partenariat avec le Muséum de Toulouse, l

-

Don Giovanni « grand seigneur méchant homme » et « libertin sans retour » / Didier Foucault

FoucaultDidierLa création de 'Don Giovanni' en 1787 à Prague n’est qu’une étape dans la longue file des avatars de ce qui pourrait bien être un mythe caractéristique de la culture européenne. Celui-ci ne cesse de

-

"La prose du monde" en question / Didier Foucault

FoucaultDidier"La prose du monde" en question / Didier Foucault. In colloque "Foucault et la Renaissance", organisé par le laboratoire "Patrimoine, Littérature, Histoire" (PLH) de l'Université Toulouse II-Le Mirail

-

Les sciences humaines et sociales et leur place dans la lutte contre le cancer : table ronde

FoucaultDidierPoulainJean-PierreCazauxChristopheLes sciences humaines et sociales et leur place dans la lutte contre le cancer : table ronde. Présentée par Pierre C. Lile et avec Jean-Pierre Poulain, Christophe Cazaux, Didier Foucault. Dans

-

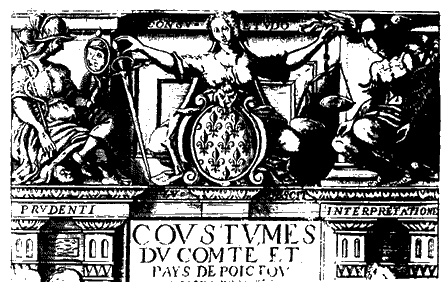

Le sage, la loi, la coutume, chez Pierre Charron / Didier Foucault

FoucaultDidierTémoin des guerres de religion et disciple de Montaigne dont il systématise les thèses, Pierre Charron montre dans "La Sagesse" qu’il n’y a rien de plus trompeur que la coutume qui tire son pouvoir

-

Adolphe Gatien-Arnoult, un érudit républicain au rectorat / Didier Foucault

FoucaultDidierAdolphe Gatien-Arnoult, un érudit républicain au rectorat / Didier Foucault, in colloque "Les recteurs et le rectorat de l'académie de Toulouse (1808-2008)", organisé conjointement par le rectorat

Sur le même thème

-

Peut-on rire en musique sous les Lumières ? / Julien Garde

GardeJulienDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, "Platée" offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui

-

"Platée" : un écho du Grand siècle ou une œuvre moderne ? / Yann Mahé

MahéYannDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, "Platée" offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui

-

Les Juifs sépharades à Toulouse, de la fin des années 1950 à la fin des années 1970 : Acteurs d’u…

ZytnickiColetteSession 12 : Recompositions communautaires Colloque : Migrations, identité et modernité au Maghreb Colloque international organisé à Essaouira (Maroc), du 17 au 20 mars 2010. Ce colloque est une

-

From Computable Numbers to Curing Cancer : Supercomputing and the Frontiers of Human Discovery

MalonyAllenOn the 80th anniversary of the most fundamental technological advancement of humankind, computers are omnipresent in our daily reality. To themajority of people, it might be said that what computers

-

SFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Place de la radiothérapie dans la PEC des cancers…

BarillotIsabelleSFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Place de la radiothérapie dans la PEC des cancers de l’ovaire

-

SFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Techniques de curiethérapie dans la PEC des cance…

MazeronRenaudSFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Techniquesde curiethérapie dans la PEC des cancers du col de l’utérus

-

SFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Chimiothérapie et thérapies ciblées des cancers d…

PautierPatriciaSFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Chimiothérapie et thérapies ciblées des cancers du col et de l’endomètre

-

SFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Techniques innovantes vs Curiethérapie

BarillotIsabelleSFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Techniques innovantes vs Curiethérapie

-

SFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Radiothérapie et curiethérapie des cancers de la …

MazeronRenaudSFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Radiothérapie et curiethérapie des cancers de la vulve et du vagin

-

SFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Cancers gynécologiques et sexualité

BenardJulieSFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Cancers gynécologiques et sexualité

-

SFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Comprendre la douleur du cancer gynécologique – ê…

AmmarDidierSFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Comprendre la douleur du cancer gynécologique – être à l’écoute du patient

-

SFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Techniques Innovantes chirurgicales dans la prise…

ChopinNicolasSFjRO - Cancérologie Gynécologique - Tours 2016 : Techniques Innovantes chirurgicales dans la prise en charge des cancers du col et de l’endomètre