Notice

Pour en finir avec l'emprise de Wagner ? Le Tristan de Thomas Mann

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

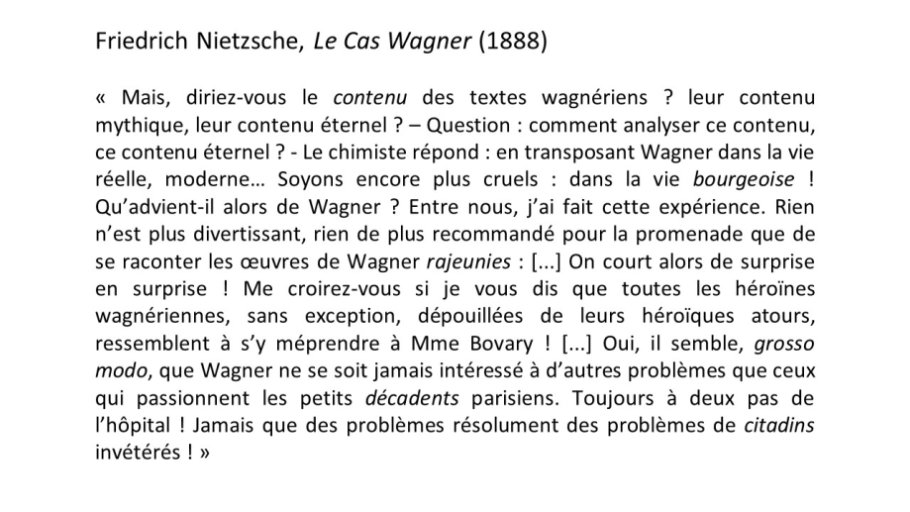

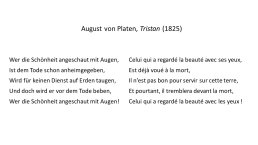

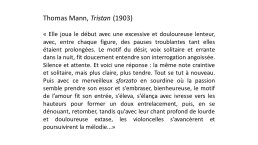

Que ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un marqueur majeur infléchissant les perspectives esthétiques, les codes et les recettes d'un spectacle bourgeois. Il n'est pas faux d'affirmer qu'il y a un avant et un après Tristan.

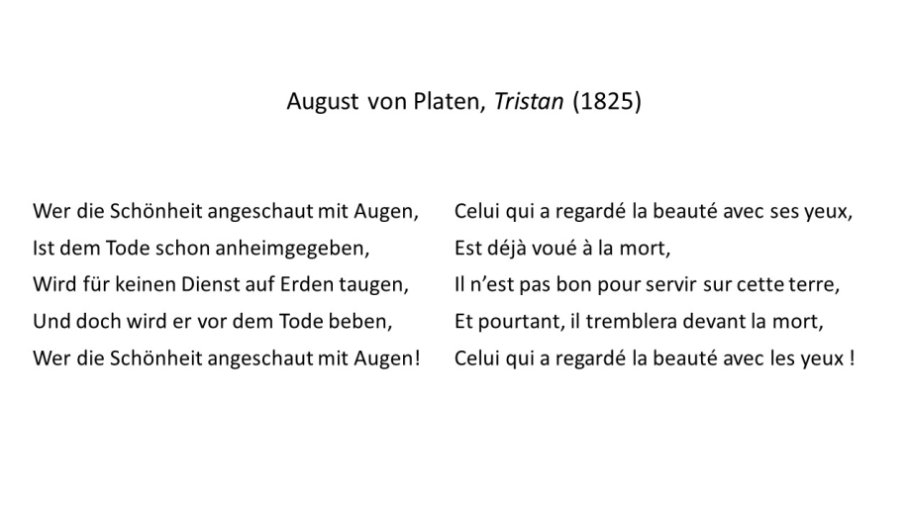

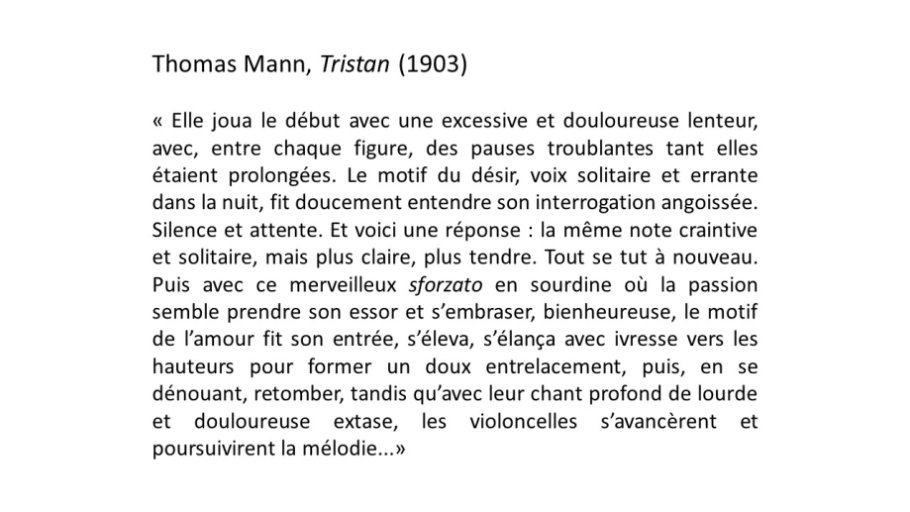

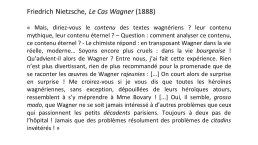

Par-delà les qualités propres de l'œuvre, le génie de Wagner a fortement influencé la culture occidentale à partir de cet hymne à l'Amour universel. Plus d'un mouvement artistique, littéraire et philosophique s'est laissé tenter par l'appel de cette « nuit d'amour qui détache du monde ». Il est évident que Wagner ne pouvait prévoir les diverses formes des nombreuses résonances de son opéra, mais il n'en ignorait certainement pas le potentiel. En mêlant une légende médiévale d'amour courtois fort subversif - une infidélité conjugale, tout de même ! - à sa situation amoureuse privée, en jouant de la reprise d'un thème amoureux ancien pour atteindre les sommets superbes de la modernité romantique, Wagner libère une force qui nous invite à repenser le monde, non seulement à travers la dimension idéologique d'un discours verbal et poétique ambitieux, mais aussi par sa traduction sensible en une musique revisitée de fond en comble. Héritage réactualisé, vie intime hissée au rang de l'universel, langages reconfigurés pour une expression dramatique, littéraire et musicale révolutionnaire sont quelques-unes des forces créatrices qui font de Tristan et Isolde l'opéra de tous les bouleversements.

Il paraît que l'ultime soupir de Liszt mourant était un « Tristan ! » faiblement articulé. Même si l'anecdote devait être fantaisiste, elle rend bien compte de l'impact de cet opéra du point de vue de sa postérité, s'étendant bien au-delà du seul périmètre de la vie musicale. À cette fin, l'Institut IRPALL de l'Université de Toulouse - Jean Jaurès, en partenariat avec l'Opéra national du Capitole de Toulouse, a réuni des spécialistes en musicologie médiévale et romantique, en littérature comparée, en germanistique et en philosophie, pour mieux cerner cette reprise d'une légende en un mouvement de spirale qui permet à Wagner de lui faire traverser le temps, d'absorber une expérience intime, de la muer en hymne à l'Amour et en (a)morale de l'Amour, pour marquer de résonances multiples tout l'espace culturel occidental des décennies futures.

Dans la même collection

-

« Suis-je seule à entendre cette mélodie qui résonne autour de moi ? » Échos, reprises et dérivés d…

LehmannMichelQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

L'acte 2 de Tristan et Isolde : un détournement des codes de la chanson d'aube ?

MouchetFlorenceQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Abolir la volonté, vraiment ? Ambiguïtés de la profession de foi schopenhauerienne de Wagner dans T…

AstorDorianQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Duos wagnériens : du monologue amoureux à la fusion tristanesque

Fantin EpsteinBernadetteQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l’opéra Tristan et Isolde de Wagner s’est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

La Femme sans ombre, le dernier opéra romantique ?

CandoniJean-FrançoisSi La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des

-

Symbole, mythe et religion dans "Parsifal" / Jean-François Candoni

CandoniJean-FrançoisDepuis Tannhäuser et Tristan und Isolde, Parsifal complète la galerie des légendes médiévales que Wagner modèle à sa guise, porté par une volonté puissante de réaliser son projet ambitieux, celui d’un

-

Verdi et la littérature allemande. La figure du proscrit dans "Die Räuber" et "I Masnadieri" / Jea…

CandoniJean-FrançoisDès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un

-

L'opéra au XIXe siècle, point de cristallisation romantique des nationalismes européens. Les exempl…

CandoniJean-FrançoisVerdi et Wagner ont toujours affiché l’intention d’engager un processus de révolution au sein de l’opéra, révolution aussi bien idéologique qu’esthétique. Tannhäuser (1845) et Il trovatore (1853)

Sur le même thème

-

Défenses d’aimer. Les obstacles à l’amour dans le drame wagnérien

ImperialiChristopheDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une

-

Le malheur de s’appeler Eugène. Du roman en vers de Pouchkine (1833) à l’opéra de Tchaïkovski (1879…

ZidaričWalterDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une

-

Métamorphoses de Méphistophélès, du Volksbuch au théâtre contemporain

Mazellier-LajarrigeCatherineDe la fin du siècle romantique à nos jours, les reprises faustiennes mettent plus en lumière les marqueurs de la puissance de vie, clamée par Faust et caricaturée par Méphisto, au détriment des seules

-

"Son lo spirito che nega sempre tutto". Mefistofele I et II : d'un cuisant échec (La Scala, 1868) à…

ZidaričWalterDe la fin du siècle romantique à nos jours, les reprises faustiennes mettent plus en lumière les marqueurs de la puissance de vie, clamée par Faust et caricaturée par Méphisto, au détriment des seules

-

« Suis-je seule à entendre cette mélodie qui résonne autour de moi ? » Échos, reprises et dérivés d…

LehmannMichelQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

L'acte 2 de Tristan et Isolde : un détournement des codes de la chanson d'aube ?

MouchetFlorenceQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Abolir la volonté, vraiment ? Ambiguïtés de la profession de foi schopenhauerienne de Wagner dans T…

AstorDorianQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Duos wagnériens : du monologue amoureux à la fusion tristanesque

Fantin EpsteinBernadetteQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l’opéra Tristan et Isolde de Wagner s’est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Opéras symbolistes et ramifications wagnériennes : enquête de styles chez Debussy, Dukas et Korngol…

Les premiers écrivains symbolistes français avaient pourtant ouvertement proclamé leur déférence à l’égard de la théorie de l’Art Total de Wagner, une façon de se ranger en bon ordre sous une unique

-

Les émotions des personnages au coeur de la tourmente révolutionnaire. De nouveaux enjeux pour l'op…

GrosperrinJean-PhilippeRodriguezChristineVerdi et Wagner ont toujours affiché l’intention d’engager un processus de révolution au sein de l’opéra, révolution aussi bien idéologique qu’esthétique. 'Tannhäuser' (1845) et 'Il trovatore' (1853)

-

L'opéra au XIXe siècle, point de cristallisation romantique des nationalismes européens. Les exempl…

CandoniJean-FrançoisVerdi et Wagner ont toujours affiché l’intention d’engager un processus de révolution au sein de l’opéra, révolution aussi bien idéologique qu’esthétique. Tannhäuser (1845) et Il trovatore (1853)

-

Le "Trouvère" et "Tannhäuser" dans le contexte du médiévalisme du milieu du XIXe siècle / Daniel La…

LacroixDanielVerdi et Wagner ont toujours affiché l’intention d’engager un processus de révolution au sein de l’opéra, révolution aussi bien idéologique qu’esthétique. Tannhäuser (1845) et Il trovatore (1853)