Notice

L'acte 2 de Tristan et Isolde : un détournement des codes de la chanson d'aube ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Que ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un marqueur majeur infléchissant les perspectives esthétiques, les codes et les recettes d'un spectacle bourgeois. Il n'est pas faux d'affirmer qu'il y a un avant et un après Tristan.

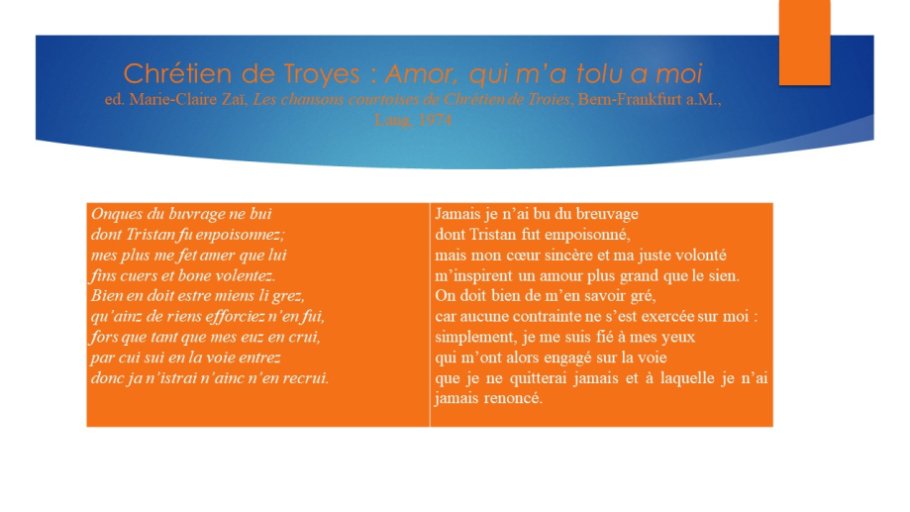

Par-delà les qualités propres de l'œuvre, le génie de Wagner a fortement influencé la culture occidentale à partir de cet hymne à l'Amour universel. Plus d'un mouvement artistique, littéraire et philosophique s'est laissé tenter par l'appel de cette « nuit d'amour qui détache du monde ». Il est évident que Wagner ne pouvait prévoir les diverses formes des nombreuses résonances de son opéra, mais il n'en ignorait certainement pas le potentiel. En mêlant une légende médiévale d'amour courtois fort subversif - une infidélité conjugale, tout de même ! - à sa situation amoureuse privée, en jouant de la reprise d'un thème amoureux ancien pour atteindre les sommets superbes de la modernité romantique, Wagner libère une force qui nous invite à repenser le monde, non seulement à travers la dimension idéologique d'un discours verbal et poétique ambitieux, mais aussi par sa traduction sensible en une musique revisitée de fond en comble. Héritage réactualisé, vie intime hissée au rang de l'universel, langages reconfigurés pour une expression dramatique, littéraire et musicale révolutionnaire sont quelques-unes des forces créatrices qui font de Tristan et Isolde l'opéra de tous les bouleversements.

Il paraît que l'ultime soupir de Liszt mourant était un « Tristan ! » faiblement articulé. Même si l'anecdote devait être fantaisiste, elle rend bien compte de l'impact de cet opéra du point de vue de sa postérité, s'étendant bien au-delà du seul périmètre de la vie musicale. À cette fin, l'Institut IRPALL de l'Université de Toulouse - Jean Jaurès, en partenariat avec l'Opéra national du Capitole de Toulouse, a réuni des spécialistes en musicologie médiévale et romantique, en littérature comparée, en germanistique et en philosophie, pour mieux cerner cette reprise d'une légende en un mouvement de spirale qui permet à Wagner de lui faire traverser le temps, d'absorber une expérience intime, de la muer en hymne à l'Amour et en (a)morale de l'Amour, pour marquer de résonances multiples tout l'espace culturel occidental des décennies futures.

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

« Suis-je seule à entendre cette mélodie qui résonne autour de moi ? » Échos, reprises et dérivés d…

LehmannMichelQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Pour en finir avec l'emprise de Wagner ? Le Tristan de Thomas Mann

CandoniJean-FrançoisQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Abolir la volonté, vraiment ? Ambiguïtés de la profession de foi schopenhauerienne de Wagner dans T…

AstorDorianQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Duos wagnériens : du monologue amoureux à la fusion tristanesque

Fantin EpsteinBernadetteQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l’opéra Tristan et Isolde de Wagner s’est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Chanter "comme" un troubadour ? Mythe et réalité de l'intermélodicité dans les "Cantigas de Santa M…

MouchetFlorenceLa musique a toujours été liée au pouvoir, notamment au Moyen Âge, où la pratique du contrafactum (le fait de proposer un nouveau texte pour une mélodie préexistante) permet de dénaturer le sens

Sur le même thème

-

La scène punk en France (1976-2026). Dix ans de recherches participatives

SerreSolveigRobèneLucSolveig Serre et Luc Robène reviennent sur près de quinze années de recherches menées dans le cadre du projet PIND — Punk is not dead. Une histoire de la scène punk en France (1976-2016).

-

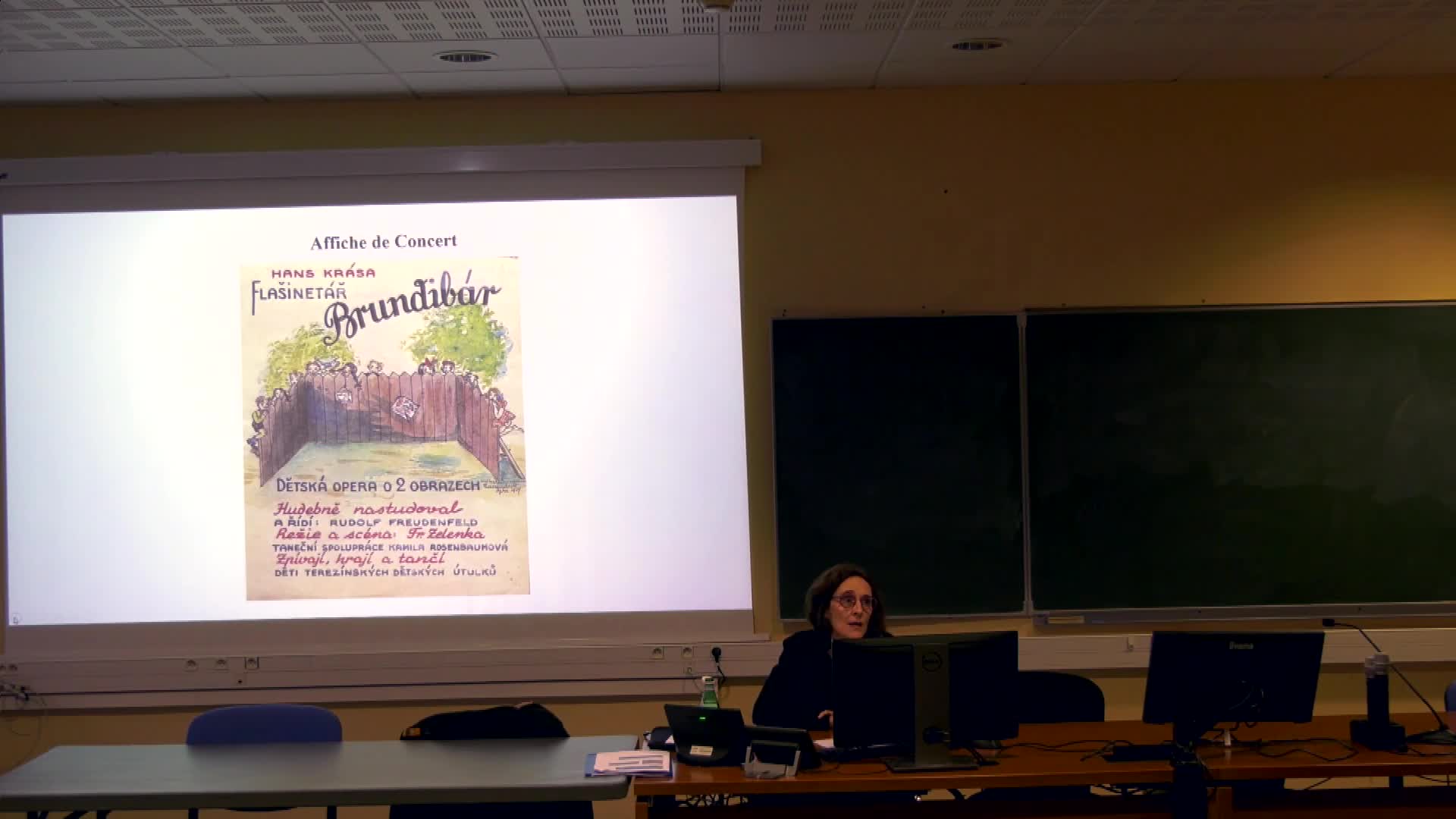

Ce que la pratique de la musique concentrationnaire, en particulier à Terezin, nous apprend sur la …

PetitLaetitiaTerezin servit de modèle à la propagande des nazis. Laetitia Petit revient sur l’ambiguïté et les sentiments d’ambivalence qui s’imposent au sujet de la pratique musicale concentrationnaire...

-

Rois et reines dans le dramma per musica italien, des origines à l’orée du XVIIIe siècle

EouzanFannyUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle

MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Musiciens dans la cité : du quartier aux grandes villes d’Europe

CamposRémyDans cette conférence qui mêle rigueur de la recherche et goût de l'anecdote, Rémy Campos, historien de la musique, esquisse les bases d’une étude de l’emploi musical parisien au XIXe siècle.

-

La musique du « Va pensiero » : pastiche biblique, imaginaire patriotique, apax de choeur d’opéra

LehmannMichelLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

Nul n’est prophète en son pays : Rossini, du Mosè napolitain (1818) au Moïse parisien (1827)

AstorDorianLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

La Bible dans la peinture italienne du XIXe siècle

NardoneJean-LucLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

Nabucco et la Bible : entre source d’inspiration et écarts

CourtrayRégisLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

Le Nabucco de Verdi, actualisation miraculeuse de clichés bibliques

GaudardFrançois-CharlesLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

La politique culturelle de la Révolution Française et la musique

TaïebPatrickLe musicologue Patrick Taïeb souligne l'attention exceptionnelle prêtée par la Révolution Française à l'organisation de la vie musicale.

-

« Si seulement il m’aimait » : contrariétés et âmes torturées dans les opéras de Verdi

LehmannMichelDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une