Chapitres

Notice

Buildings et bâtiments de grande hauteur : un défi pour les structures

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La conception de bâtiments exige la participation d'un grand nombre d’acteurs : architectes, ingénieurs, électriciens, techniciens acoustiques…Pour chacun, l’objectif est de construire un édifice fonctionnel, stable et durable. Comment s’organise leur travail de construction, quelles sont les règles qui régissent la conception des structures ?

Texte de la conférence disponible en téléchargement

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 553e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 23 octobre 2004

Philippe Bisch : « Buildings et bâtiments de grande hauteur : un défi pour les structures »

La conception des bâtiments

Le sujet qui nous intéresse ici porte sur les grands bâtiments, que ce soit en hauteur ou horizontalement. Ainsi, nous allons nous préoccuper des bâtiments exceptionnels et tout particulièrement de leur conception, qui est basée sur certains objectifs :

§ en premier, la fonctionnalité, c'est-à-dire l'adéquation entre la forme d'un bâtiment, son architecture et sa fonction. En effet, un même terrain peut accueillir une diversité de bâtiments, conçus en rapport à leur fonction respective : bureaux, logements, amphithéâtre, hall de gare...

§ ensuite, la stabilité et la résistance ;

§ enfin, la durabilité, critère essentiel pour des raisons économiques évidentes et qui tend à occuper un rôle de plus en plus important.

En ce qui concerne les aspects techniques, une réglementation existe et doit bien entendu être respectée. Elle est composée de lois, décrets, arrêtés administratifs, mais aussi et surtout de règles techniques qui forment le corpus de normalisation et qui touchent différents aspects de la construction, en ne se restreignant nullement au domaine des structures.

La conception des bâtiments est en général partagée entre deux acteurs :

- d'un côté, l'architecte, qui est l'instigateur d'une création architecturale et qui règle les problèmes de fonctionnalité à travers le design du bâtiment.

- de l'autre, l'ingénieur qui se penche quant à lui sur les détails purement techniques de stabilité, résistance et de durabilité.

Pour concevoir un bâtiment, plusieurs corps de métier, qui sont appelés corps d'état, participent au chantier : le premier dans le temps s'occupe du gros Suvre, autrement dit de la structure elle-même, tandis que le second Suvre fait notamment référence aux travaux de finition : peinture, moquette, cloisons... Dans les bâtiments modernes, une grande part est consacrée aux réseaux : pour le gaz, l'électricité, la climatisation, l'acoustique, mais aussi ceux dédiés à la communication. Ainsi, une multitude de techniciens opérant dans divers corps de métier cohabitent et travaillent ensemble dans une même direction : ériger le bâtiment.

Nous allons développer ici uniquement le pôle « structure d'un bâtiment », et ce en trois volets. D'abord, nous allons mettre en lumière les règles régissant la conception d'une structure. Ensuite, nous aborderons la fonction de portage qui reste évidemment le caractère premier de l'ouvrage. Enfin, nous étudierons plus en détail la notion de contreventement qui pose bien souvent les problèmes les plus délicats.

La conception des structures se fonde d'une part sur certaines exigences réglementaires et normatives, liées à la Mécanique ; d'autre part, il existe des précautions à prendre quant à la protection contre le feu, l'acoustique, etc., qui induisent également des contraintes sur la forme de la structure. De la même façon, les caractéristiques architecturales, que ce soit au niveau de la fonctionnalité de l'ouvrage ou au niveau de sa forme, vont s'y répercuter : la géométrie ainsi que la consistance des structures vont ainsi être influencées. Par exemple, pour atténuer d'éventuelles nuisances sonores, les murs doivent avoir une épaisseur minimale de béton, épaisseur qui ne sera pas absolument nécessaire en ce qui concerne l'aspect structural du bâtiment.

Qu'est ce qu'une structure ?

Une structure est en quelque sorte le squelette d'un bâtiment et lui permet de résister aux efforts[1] auxquels il est soumis. Pour simplifier, nous pouvons classer les structures en trois catégories :

- un ensemble de poutres et de poteaux, construits avec des matériaux différents selon les époques (au Moyen Age, le bois était majoritairement représenté, alors que désormais le béton et l'acier sont rois). Dans ce principe, les poutres horizontales et les poteaux verticaux n'ont pas de contreventement, autrement dit de diagonale. Ces structures en ossature sont assez souples et fonctionnent principalement en flexion, sauf les poteaux qui travaillent également en compression en subissant les effets du poids propre. En général, les structures de ce type sont assez ductiles.

- un deuxième type de constructions assez courantes, surtout en France, comprend des murs, appelés « voiles » par les ingénieurs, faits en béton, en maçonnerie, en panneaux métalliques ou en bois (mais plus rarement). On peut également classer dans le même type de constructions les palées de contreventement en métal. Des structures à palées de contreventement sont caractérisées par exemple par des croix de Saint André qui travaillent en traction ou en compression et qui permettent ainsi une résistance aux efforts horizontaux ; bien souvent, ce type d'agencement se retrouve dans les structures métalliques. En général, ces types de structures sont plutôt raides et, d'un point de vue dynamique, les domaines de fréquences de ce type de constructions seront notablement plus élevés que dans le cas des ensembles de poutres.

- le troisième type de constructions est constitué de « boîtes » bien closes, aussi appelées constructions tubulaires, qui sont également largement utilisées en France. Elles sont construites en béton banché , peu armé, mais très raide. Par exemple, la tour Areva, contrairement à d'autres tours de la Défense, est construite avec des murs périphériques en béton qui donnent à l'ensemble une certaine rigidité et cela malgré les ouvertures. Ces structures fonctionnent à des fréquences encore plus élevées et sont relativement peu ductiles. Par contre, leur résistance est indéniable.

Sur quels concepts va-t-on baser la conception des structures ?

Un principe contenu dans l'EN1990, partie de l'Eurocode qui regroupe les règles de la conception structurale en Europe, énonce l'essentiel : « une structure doit être conçue et réalisée de sorte que, pendant sa durée de vie escomptée, avec des niveaux de fiabilité appropriés et de façon économique, elle résiste à toutes les actions et influences susceptibles d'intervenir pendant son exécution et son utilisation et reste adaptée à l'usage pour lequel elle a été conçue. ». Cette citation met en lumière la notion de durée de vie, qui se réfère aux problèmes de durabilité : un bâtiment doit rester fonctionnel pendant toute sa durée de vie.

D'autres notions plus approfondies, notamment celle de fiabilité, doivent aussi être prises en considération. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que les conceptions d'ouvrages sont déterministes : un substratum probabiliste prend en effet une place de plus en plus importante et intervient dans la conception elle-même, tout au moins dans la manière dont sont rédigées les normes.

Après une très longue période de gestation, le système de normes de calcul va passer sous le régime des Eurocodes, en tout cas dans tous les pays associés au CEN, le Comité Européen de Normalisation. Dès le début des années 90, le Comité européen de normalisation (CEN) a entrepris la rédaction des Eurocodes, normes européennes de conception et de dimensionnement des structures. Cette démarche vise à pallier l'absence d'harmonisation entre les règles de construction à travers l'Europe et donne aux Eurocodes un statut de normes européennes. Les Eurocodes sont au nombre de dix, avec des numérotations de 0 à 9. Le premier, qui porte l'indicatif 0, présente les bases « philosophiques » de la conception des structures, les autres traitant des différents types de matériaux. Au total, les Eurocodes recouvrent environ 60 normes et doivent venir à l'usage des ingénieurs dans les années à venir.

L'introduction des Eurocodes va ainsi bouleverser les habitudes des ingénieurs européens. Cependant, en France, les ingénieurs ne seront pas dépaysés, dans le sens où les bases de calcul introduites dans les Eurocodes y sont déjà utilisées depuis de nombreuses années.

La méthode de justification mise en Suvre dans les Eurocodes est une méthode semi probabiliste de conception et de dimensionnement appelée la méthode des états limites. Le principe de cette méthode consiste à définir différents états limites qui ne pourront à aucun moment être dépassés sous peine de rupture, par exemple. On doit ainsi vérifier par des calculs appropriés que les efforts exercés sur la structure n'induisent jamais des déformations excessives et restent toujours en dessous des états limites. La vérification va toucher différents aspects de résistance, de stabilité et de fonctionnalité : les stabilités générale et locale bien entendu, la stabilité au feu, la résistance des éléments structuraux... La fonctionnalité du bâtiment sera aussi vérifiée, « celle de l'ingénieur », dans le sens où l'aspect architectural ne sera pas remis en cause ; ce sera plutôt l'aptitude de la structure à remplir la fonction pour laquelle elle a été construite qui sera vérifiée, par exemple la limitation des vibrations, des déformations, etc. En effet, même si la structure résiste à des charges élevées, elle peut malheureusement être insatisfaisante du point de vue de l'usage, c'est-à-dire en rapport aux contraintes fonctionnelles induites par l'usage dans la vie quotidienne du bâtiment ; d'où les vérifications faites à ce sujet. Un dernier objectif clairement explicité dans les Eurocodes est la durabilité, ceci évidemment dans le but de protéger le patrimoine sur le long terme.

Parmi les états limites, certains sont parfaitement normalisés. Les plus usuels sont :

- l'État Limite Ultime, noté ELU dans la littérature, qui concerne en fait toutes les vérifications de sécurité de la structure : la stabilité, la résistance...

- l'Etat Limite de Service, noté ELS dans la littérature, qui permet de vérifier certains aspects de bon fonctionnement de la structure dans des conditions d'usage habituelles.

Un Maître d'ouvrage construisant un édifice particulier peut s'appuyer désormais sur ces normes pour définir ses propres états limites. Il faut bien sûr leur associer des situations réelles que la structure sera amenée à supporter, situations pondérées par des coefficients de sécurité. Cette souplesse a été utilisée dans la norme qui traite de la réévaluation des bâtiments existants vis-à-vis des risques sismiques, dans laquelle des états limites spécifiques ont été mis en place. Par exemple, l'état limite de limitation de dommage, qui s'inscrit dans la catégorie des ELS, peut s'énoncer comme ceci : « si un séisme d'une certaine amplitude a lieu, l'ouvrage doit tout de même être réparable ». Un état limite proche de l'effondrement est un autre exemple : « le séisme a lieu et la structure doit tenir jusqu'à la complète évacuation du bâtiment ». Ainsi, dans cet état limite, les vies des personnes présentes à l'intérieur de l'ouvrage priment et la ruine du bâtiment n'est pas considérée, à condition que toutes les personnes soient saines et sauves au final. À ces états limites sont associées des situations de calcul que l'ingénieur peut traiter avec les outils dont il dispose. Les paramètres suivants influent sur ces états limites :

- la durée de vie du projet, généralement cinquante ans pour les bâtiments, plus pour les ouvrages d'art ;

- les actions subies par la structure ;

- les matériaux utilisés pour l'érection du bâtiment ainsi que sa géométrie.

Les modes de défaillance et les vérifications de sécurité

L'examen des modes de défaillance de la structure se fait à travers différentes situations de projet. En vue d'examiner ces modes de défaillance, des états limites vont être établis et des actions considérées ( figure 1).

Liens

La Web TV de l'enseignement superieur

Université René Descartes Paris-5Partenaire de l'université de tous les savoirs 2001-2002 Accueil dans ses locaux les conférences

CERIMESPortail de ressources et d'informations sur les multimédias de l'enseignement supérieur

UTLS sur Lemonde.frLe monde

Le texte de la conférence du 23/10/04 en pdfpartenaire des UTLS

La conférence du 23/10/2004 en MP3diffuse en audio les conférences en partenariat avec le CERIMES

La conférence du 23/10/2004 en audio Ogg VorbisLa conférence du 23/10/2004 en vidéo Real

Dans la même collection

-

Hibernia : une plate-forme pétrolière

VacheMichelAu début des années 1980, MOBIL a découvert un gisement pétrolifère gigantesque dans 80 m d'eau sur les Grand Banks, sur la côte est du Canada, à 350 km au large de l'île de Terre-Neuve. La difficulté

-

L'aéroport d'Osaka

OkabeNoriakiDans les années 70, le développement du trafic aérien au Japon génère de nouveaux besoins en matière d’infrastructures. Pays de petite surface et très montagneux, le Japon offre peu de place pour la

-

Le tunnel Lyon-Turin

CartierGérardLes échanges de marchandises à travers les Alpes connaissent depuis de nombreuses années une croissance rapide qui a été essentiellement captée par la route. Les nuisances qui en résultent, les

-

Sculpture, pyramides, terminaux : la complexité à petite échelle

VaudevilleBernardArchitecte pour le cabinet d'ingénierie RFR, Bernard Vaudeville illustre, à travers la présentation de 5 projets, la complexité de la construction de petites structures : complexité de forme, d

-

Comment construire sur des sols mous sans fondations ?

CognonJean-MarieQuand il s'agit de construire un ouvrage en Bretagne sur du granit, l'ingénieur n'a pas de problème pour réaliser les fondations. Par contre, s'il veut construire sur du sol mou (de la vase jusqu'à la

-

La conception des barrages

TardieuBernardLes barrages participent au développement de plusieurs façons. Dans les territoires où la ressource hydrique est irrégulière, ils permettent de régulariser les débits d'eau pour les besoins de l

-

Pourquoi le World Trade Center est-il tombé ?

RookeGeoffLes évènements du 11 Septembre ont bien sûr, fait l'objet de toute une série d'études par des professionnels Américains de différentes formations du secteur du bâtiment afin de tirer un maximum de

-

Construction et rénovation du Grand Palais

PerrotAlain-CharlesEdifié pour l’Exposition Universelle de 1900, le Grand-Palais de Paris naît de la synthèse des propositions architecturales de Henri Deglane, Albert Louvet, Albert-Félix-Théophile Thomas et Charles

-

Le pont de Rion-Antirion en Grèce : le défi sismique

PeckerAlainInfrastructure reliant le Péloponnèse à la Grèce, le pont de Rion-Antirion est un projet de grande envergure. Sa conception et son dimensionnement ont été guidés par la sollicitation sismique auquel

-

L'opéra de Pékin

AndreuPaulLe grand théâtre national de Chine, c'est le nom officiel de la construction dont j'ai la charge depuis plusieurs années à Pékin. De manière courante, en français et en anglais, on la nomme Opéra de

-

Le viaduc de Millau

VirlogeuxMichelLa construction d'un grand pont est une expérience extrêmement diverse avec ses aspects d'architecture, ses aspects scientifiques et techniques, la petite histoire du projet. Le viaduc du Millau

Sur le même thème

-

EVOLUTION DES PRATIQUES ET ACTIVITÉS AVEC L'AVANCÉE EN ÂGE

SÉANCE FLASH 1 : VIEILLISSEMENT, ÉVOLUTION DES CONTEXTES ET DES PRATIQUES

-

CHeaR - Croiser les Histoires des écoles d’architecture en Région (2024-2026)

LavenuMathildeMathilde Lavenu, membre de l'UMR Ressources, présente le projet CHeaR.

-

Le Bauhaus, 1919-1933 à aujourd’hui

MenginChristineChristine Mengin décrit l'histoire du mouvement architectural allemand du Bauhaus, de Weimar 1919 à Dessau 1933.

-

Table ronde 2 "La dimension hybride et transversale des démarches démocratiques en architecture et …

MacaireÉliseLongeotLéaLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

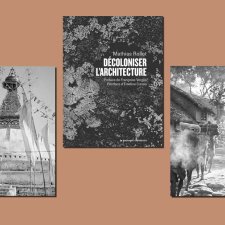

Décoloniser l'architecture : du biorégionalisme aux plurivers

RollotMathiasConférence de théorie critique architecturale, donnée à l’occasion de la parution de l’ouvrage Décoloniser l’architecture le jour même.

-

« Les heureuses surprises de l’architecture palladienne » André Chastel, action publique et scient…

PotelJeanCinquième séance des Rencontres du Centre André-Chastel (2023-2024) présenté par Jean Potel (doctorant au Centre).

-

-

« "Comment construire un univers qui ne tombe pas en morceaux au bout de deux jours ?" Présentation…

GheeraertTony« Comment construire un univers qui ne tombe pas en morceaux au bout de deux jours ? » interrogeait en 1978 Philip K. Dick, pour s’effrayer déjà de la prolifération de mondes virtuels. Sans entrer

-

« Réalité virtuelle et restitution de sites patrimoniaux : comment partager une expérience "sensibl…

FleuryPhilippeMadeleineSophieUne équipe de recherche de l’université de Caen Normandie (ERLISUR 4254) travaille depuis plus de 25 ans sur la restitution virtuelle interactive de la Rome antique avec le soutien du Centre

-

Les « villae maritimae »

CiucciGiuliaLa « villa maritima » est une construction qui se diffuse dans l’Empire romain au premier siècle après Jésus-Christ. C’est une résidence de loisirs mais aussi un site où se pratiquent les affaires,

-

Table ronde 1 : Immersions et mises en situations

AtiéMichèleAyoubiRimaKanellopoulouDimitraRavelNadineSutterYannickTourreVincentCette table ronde propose d’explorer les différents types d’immersions qui favorisent la rencontre d’un public et d’un milieu sensible.

-

Grands projets de ville

Des banlieues en grande difficulté aux Grands projets de ville de la métropole lyonnaise : les étapes d’une crise ou les jalons de la réussite ?