- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Chapitres

Descriptif

Point de vue pour le débat sur les nanotechnologies de Claude Weisbuch

Alors qu'elles étaient associées au départ à des espoirs de percées majeures dans la plupart des secteurs scientifiques, technologiques et économiques, les nanotechnologies deviennent l'objet de critiques radicales, certains en appelant même à un moratoire sur ces recherches. Il convient d'en débattre publiquement, en commençant par rappeler certains faits de base: 1. Le concept de nanotechnologie a pris son essor a cause du programme américain conçu pour redonner un élan aux disciplines physico-chimiques, laissées en plan aux USA par la priorité donnée à la biologie par le parlement américain. 2. Il faut rappeler la différence entre nanosciences et nanotechnologies. La nanoscience vise à l'exploration des phénomènes nouveaux apparaissant aux dimensions nanométriques, les nanotechnologies à leur mise en oeuvre dans des produits, ces phénomènes nouveaux ayant des origines physiques très variées. Une différence majeure apparaît immédiatement: alors qu'en nanoscience l'objet nanométrique est tout a fait digne d'intérêt, pour les applications il faut ramener ces propriétés nouvelles à l'échelle humaine pour l'utilisateur. Par exemple, une molécule unique peut être passionnante et faire l'objet de nombreux travaux de recherche, elle ne sert à rien toute seule. 3. Il n'y a pas de nanotechnologie définie en tant que telle, mais un patchwork de technologies très disparates suivant les domaines, et l'impact de l'échelle du nanomètre peut être très général ou très spécialise. Ayant défini très rapidement les nanotechnologies, on peut alors essayer d'analyser les incertitudes et risques associés aux nanotechnologies. Un premier point: en général, les risques associés aux aspects nouveaux des nanotechnologies sont bien sûr à traiter de la même manière que toute les autres activités scientifiques, technologiques, industrielles (qui ne sont pas en butée par rapport a ce qu'il conviendrait de faire, on peut en convenir !):protection des opérateurs lors de l'élaboration, identification des risques (dangerosité et exposition) des utilisateurs, recyclage des objets en fin de vie. La polémique sur la nanotechnologie/les nanotechnologies vient de ce que les critiques radicaux disent qu'elles ne sont pas de même nature que les autres, et n'exposent pas aux mêmes risques, et que le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas: 1. on ne voit pas les objets des nanotechnologies. Dans la plupart des cas, en fait, ces objets ne seront pas accessibles sous leur forme divisée, nanométrique, mais dans un matériau système a l'échelle humaine, bien visible: circuit intégré en nanoelectronique, matériau composite à très haute résistance, matériau pour turbines à haute température, matrice nanométrique pour purification ou dessalement de l'eau, biopuces pour diagnostic médical, ... 2. Les éléments nanométriques vont partout, et donc dans des endroits ou ils sont dangereux, par exemple les organes du corps humain. Ceci n'est vrai lors de l'utilisation que pour les médicaments et les cosmétiques ou l'efficacité nouvelle est apportée par l'utilisation de la matière divisée. En ce qui concerne les médicaments, on est dans une situation ou il faut effectivement étudier ce qui serait des effets secondaires, puisque le médicament irait ailleurs que la ou on souhaite qu'il aille. Ceci est la définition même des effets secondaires des médicaments, et la longue procédure habituelle de validation des médicaments est tout à fait adaptée à prendre en compte la spécificité des nanomédicaments. En ce qui concerne les cosmétiques, les tests habituels sont certainement à faire évoluer, avant la mise sur le marché. Les académies britanniques, poursuivant les travaux de leur remarquable rapport sur les potentiels et risques de nanotechnologies, appelent de leurs voeux une publication transparente des tests effectués par et pour les industriels. C'est certainement une excellente recommandation (on pourrait aussi le réclamer pour d'autres produits....). D'autres possibilités d'exposition à des nanoparticules existent lors de l'élaboration et de la dégradation. Lors de l'élaboration, avant la mise en oeuvre dans des objets macroscopiques, il faut savoir que l'on sait manipuler des substances autrement plus dangereuses dans l'industrie. Le problème sera là de mettre en oeuvre des nouvelles réglementations adaptées tenant compte de la dangerosité et du risque d'exposition, avec aussi des moyens de mesure et de contrôle. Pour ce qui est de la dégradation, on entre ici dans un problème important, urgent, pour tous les secteurs industriels existant. Nous avons de fortes lacunes dans l'analyse du cycle de vie des matériaux. Les critiques radicaux nous affirment que les nanomatériaux ne se dégraderont pas dans l'environnement. Rien ne permet de l'affirmer, ni le contraire d'ailleurs (comme pour beaucoup de produits fabriques de manière massive aujourd'hui). Ce que la nature nous montre, par contre, c'est que la dégradation de nombreux matériaux minéraux ou biologiques n'aboutit pas à des nanostructures se promenant librement. Il y a dans ce domaine de la dégradation des matériaux (nanos ou non) un grand domaine scientifique à maîtriser. 3. Les nanotechnologies permettront d'entrer dans des domaines ou il ne faut pas aller ( la maîtrise du vivant et le rêve/cauchemar de l'immortalité, le contrôle de l'individu par des nanorobots qu'on lui injecte à son insu), ou peuvent permettre in-fine la destruction de la planète par l'émergence d'une intelligence collective de nanoobjets auto reproducteurs qui échapperaient au contrôle de leurs créateurs dans une furie destructrice. On est la en pleine science fiction, avec zéro science et 100% de fiction. Ces phantasmes viennent de non scientifiques (romanciers, princes héritiers, ...) ou de scientifiques non-spécialistes (extrêmement souvent des informaticiens et roboticiens)ne connaissant pas les bases de la biologie, de la neurologie, de la chimie, de la physique, de la théorie de l'information, qui permettent de montrer simplement l'impossibilité de telles réalisations. Les nanotechnologies permettront plus sérieusement d'accéder à des connaissances qui poseront des problèmes accrus en matière de protection des libertés individuelles, en facilitant très largement des techniques aujourd'hui encore limitées: empreintes génétiques des individus, fichage informatique, ... Ces dangers existent déjà aujourd'hui, et il faudra d'une part veiller a la bonne application des protections individuelles prévues, d'autre part à la définition de nouvelles protections lorsque des risques nouveaux apparaîtront (à ce sujet le comite national d'éthique montre que l'on ne peut émettre de recommandations que sur des questions bien identifiées, et pas sur des sujets généraux). Il est certainement utile d'en débattre.

Résumé de Claire Weill

Le risque de ne pas savoir de quoi on parle Il y a une quinzaine d'années, l'apparition de la microscopie à champ proche a permis de « voir » et manipuler des atomes individuels. Depuis, l'industrie de la microélectronique a poursuivi sa démarche de miniaturisation conduisant à la fabrication de matériaux structurés à des échelles inférieures au millième de millimètre (micron). Ces approches respectivement ascendantes et descendantes pour l'étude de la matière ont légitimement ouvert de nouvelles voies pour la recherche scientifique à l'échelle du nanomètre, le millionième de millimètre. Parallèlement des développements industriels ont mis à profit ces deux approches. Dès lors, plusieurs facteurs concourent à la très grande instabilité des discours sur les « nanotechnologies » et les « nanosciences » aujourd'hui dans les media, voire même des informations dans des publications dans des revues spécialisées, y compris scientifiques : la science dont il s'agit est récente et une grande partie des développements industriels sont encore balbutiants et pour une grande part confidentiels. Du fait des promesses considérables formulées sur les potentialités des nanotechnologies dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'environnement, du traitement de l'information , des moyens financiers très importants et en forte croissance ont été investis dans la recherche fondamentale et appliquée dans tous les pays industrialisés depuis 2000. Ces promesses sont à la mesure des impasses dans lesquelles se trouvent nos sociétés, dont l'impasse écologique (épuisement des ressources fossiles et ponction excessive des ressources renouvelables, changement climatique ). Ces promesses démesurées se sont nourries d'abus de langages, de glissements sémantiques, d'assertions peu, voire pas du tout étayées. Ainsi, pour les besoins de la cause, des pans entiers de certains champs scientifiques ont été rebaptisés « nanos ». Les sciences physiques, chimiques biologiques et de l'information investissent désormais l'échelle du nanomètre. Ceci ne signifie pas pour autant l'automaticité de synergies entre les développements technologiques issus de leurs applications éventuelles. Or, un tel argument a été largement utilisé, en regroupant les synergies annoncées sous le vocable inapproprié et trompeur de « convergence ». Celui-ci a néanmoins le mérite d'évoquer la notion de projets, ceux des différents lobbies qui ont construit puis promu le développement des nanotechnologies. Notons en outre qu'il est absurde de penser qu'un champ scientifique se définirait par une échelle de taille, or on n'hésite pas à parler de « nanoscience ». Enfin, le nanomètre n'est pas, et de loin, la plus petite échelle de la matière investie historiquement par les scientifiques, qu'il s'agisse des physiciens des particules ou des chimistes moléculaires. Le fantasme de manipuler des atomes tels les éléments d'un lego a été véhiculé par plusieurs ouvrages de science fiction aux Etats-Unis à caractère prophétique, voire apocalyptique (E. Drexler, « Engines of creation », Engins de création, 1986 ; M. Crichton, « Prey », La proie, 2002). Ceux-ci ont donné l'illusion au lecteur qu'il pouvait comprendre, voire palper par la pensée ce qui se jouait à l'échelle atomique. Ce fantasme fait fi toutefois des lois de la physique quantique, qui compliquent considérablement la donne. Il introduit également une confusion entre l'approche scientifique et celle de l'ingénieur. Il apparaît donc urgent de déconstruire un certain nombre de discours et de s'attacher à davantage de rigueur dès lors que l'on évoque la science et les développements technologiques qui se déroulent à l'échelle du nanomètre, et ce dans l'intérêt de tous : politiques, citoyens, scientifiques et industriels. Les risques sanitaires, environnementaux et éthiques des nanomatériaux Les nanomatériaux présentent pour les autorités publiques des difficultés spécifiques. Déjà commercialisés dans des produits, les nano - objets sont susceptibles de diffuser dans l'environnement de multiples manières et sous des formes variées (nanoparticules libérées par exemple lors de l'usure de matériaux renforcés comme les pneus verts) et de pénétrer dans le corps humain par les voies respiratoires ou par la peau (crèmes solaires). Or, les modes de production des nanoparticules en laboratoire tout comme en milieu industriel sont loin d'être stabilisés. En outre, on ne dispose pas aujourd'hui de méthodes satisfaisantes permettant d'avoir accès à leurs caractéristiques structurales, réactives, et par voie de conséquences à leurs propriétés toxicologiques et écotoxicologiques. Par suite, nous sommes encore très loin d'une harmonisation des normes à l'échelle internationale, pourtant nécessaire dans le contexte de la mondialisation du commerce. Le cadre réglementaire européen couvre en théorie les nanoparticules, isolées ou insérées dans des produits, sans toutefois les prendre précisément en compte. En particulier, le règlement sur les substances chimiques en passe d'être adopté en Europe, REACH, pourrait encadrer les risques liés aux nanoparticules en introduisant des critères de dangerosité tels que la forte réactivité potentielle due à leur très grand rapport surface sur volume et la diffusion potentielle dans le corps humain. Cependant, les outils juridiques resteront inefficaces aussi longtemps que des techniques de caractérisation des nanoparticules sur l'ensemble de leur cycle de vie encore une fois, de quoi parle-t-on ? ne seront pas accessibles aux régulateurs. L'étude, et par conséquent l'optimisation ab initio, du cycle de vie de certaines substances chimiques ou nanoparticules se heurte également à des problèmes méthodologiques majeurs. A cet égard, la production et la diffusion non contrôlée de nanoparticules pourrait être source de dommages pour lesquels l'imputation de la responsabilité est difficile, faute de tracabilité possible. Le développement industriel contrôlé et responsable des nanoparticules ne se fera donc pas sans franchir au préalable certaines étapes. Ceci exigera des efforts aussi bien des autorités publiques que des acteurs économiques, en particulier pour assurer l'existence et le maintien de ressources suffisantes en experts toxicologues et écotoxicologues dans leurs sphères respectives. Les questions éthiques associées à certains développements potentiels issus de nanotechnologies sont similaires à celles que posent des technologies existantes - en termes de protection de données privées notamment, mais aussi de brevetabilité du vivant, si l'on considère que les nanotechnologies recouvrent une partie des biotechnologies. Certes, les risques pourront être amplifiés par l'augmentation des capacités de stockage et de traitement de l'information qu'apporte la miniaturisation de la microélectronique, qui est d'ailleurs loin d'approcher l'échelle nanométrique. Cependant, l'arbre cachant souvent la forêt, certains usages de dispositifs non nanométriques mais rebaptisés « nano », comme l'utilisation de puces ADN, pourraient fragiliser les systèmes de santé des pays industrialisés, et accentuer encore s'il en était besoin les inégalités avec les pays en développement. Ainsi, l'exploitation de tests génétiques à fins de thérapies préventives personnalisées pourrait provoquer, si elle s'avérait fondée scientifiquement, l'apparition de traitements extrêmement onéreux inaccessibles au Sud et conduisant au Nord, soit à une augmentation considérable des coûts de santé publique, soit à une médecine à deux vitesses. Les nanotechnologies exemplifient une difficulté majeure pour nos sociétés technologiques : celle des rythmes différents Le développement de technologies conduisant à la mise sur le marché de nouveaux produits et systèmes s'effectue à un rythme si rapide qu'il ne permet pas aux Etats d'encadrer à temps les risques associés, lorsque cela est possible. En outre, les autorités publiques ne peuvent assumer seules la charge de développer les moyens techniques à cet effet. Par ailleurs, le paysage des risques avérés et potentiels qui résultent des activités économiques devient inextricable à un tel point que le gestionnaire de risques, en situation d'arbitrage impossible, se trouve confronté à des dilemmes sans fin. Le niveau d'indécidabilité augmentant, les gouvernements ont de plus en plus recours à des consultations de citoyens, afin d'estimer l'appréhension par la société de risques liés à des technologies émergentes. Ces nouveaux instruments de nos démocraties techniques, aussi intéressants et séduisants soient-ils soulèvent toutefois des questions difficiles. Ils ne pourront en particulier être utiles pour la progression des débats sur les questions aussi larges que disparates regroupées aujourd'hui sous le vocable de nanotechnologies qu'en sériant les problèmes. D'un autre côté, les bénéfices de technologies émergentes conduisant à des innovations radicales ne seront perceptibles bien souvent qu'à moyen ou long terme. Pour ce qui concerne les nanotechnologies, des pistes très intéressantes se dessinent dans le domaine médical, celui des économies d'énergie (lampes basse consommation, piles à combustibles, matériaux plus légers et plus résistants), du traitement des eaux et de la remédiation des sols. Il importe toutefois de garder à l'esprit que leur exploitation ne pourra survenir que dans les prochaines décennies, durant lesquelles les contraintes qu'exerce l'homme sur la planète s'intensifieront. A cet égard, un des risques politiques majeurs associé à l'engouement pour les nanotechnologies serait d'entretenir l'illusion que des solutions purement technologiques pourraient permettre de diminuer ces contraintes de manière significative à un horizon temporel pertinent.

Intervenants

Thèmes

Notice

Documentation

Doctorat

|

Conférence

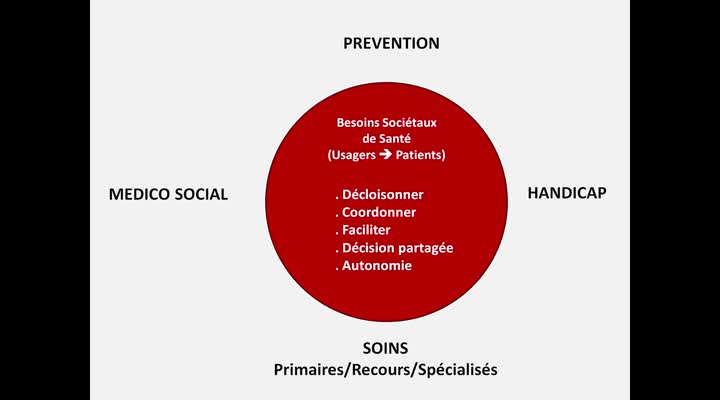

Impacts de la révolution numérique sur l’approche clinique et le suivi des patients.

La médecine doit être à la fois spécialisée, innovante, efficace, sans perdre de son humanité. Les moyens biotechnologiques ou numériques n'éloignent pas en eux-mêmes ; c'est la façon de s’en servir qui éloigne ou qui rapproche. Ainsi, un geste d’imagerie interventionnelle ou de chirurgie robotisée et la téléassistance à un malade ne dispensent pas de la qualité de la présence, du choix des paroles et du doigté de l’annonce et de son accompagnement. C'est pourquoi la formation conjointe des médecins et des professionnels de santé appelés à intervenir en équipe auprès des patients doit assurer au moins autant l’acquisition et l’évaluation des capacités décisionnelles et relationnelles humaines que celles des “habiletés” technologiques et numériques. La numérisation aide la prise de décision dans les situations complexes et perme

00:25:14

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

3e Printemps Éthique : "Éthique, technologies et santé" (9)

3e Printemps Éthique : 'Éthique, technologies et santé' Biotechnologies, progrès et recherche Science, éthique et communication

Pr F. Cuzin (INSERN, EEA - Nice) 3e Printemps Éthique : "Éthique, technologies et santé" Organisé par le Pr Dominique Grimaud Le 29 mars 2013 Campus Saint Jean d'Angély - 24, avenue des Diables Bleus - 06300 - Nice Journée organisée avec le soutien du CHU, de la Faculté de Médecine, de l'Université, de la ville de Nice, du Conseil Général des Alpes-Maritimes et du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE). medecine.unice.fr Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Directeur de la publication Pr Patrick BAQUÉ - Directrice de la production Valérie HIZEBRY - Scénario : Jean-Christophe VIALLE - Emmanuelle DUCHEZ - Réalisation: Jean-Christophe VIALLE 2013

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L'appropriation du vivant : de la biologie au débat social

Chevassus-au-Louis, Bernard (1949-....)

Conférence du 22 janvier 2000 par Bernard Chevassus. Si la possession d'êtres vivants individualisés est une pratique ancienne, la volonté de revendiquer une propriété plus globale, s'étendant à un ensemble indéfini d'individus et à leur progéniture, n'est apparu qu'au vingtième siècle et s'est particulièrement affirmée avec l'essor des biotechnologies. L'émergence de cette revendication résulte en effet d'une conjonction entre des possibilités techniques nouvelles et des enjeux économiques devenus planétaires. Nous examinerons dans un premier temps la genèse scientifique et technique de cette "maîtrise de la génération", en montrant que les procédés sur lesquels la société s'interroge aujourd'hui - transgenèse, clonage, gène "Terminator" - sont l'aboutissement d'une longue quête pour comprendre et maîtriser les processus de la transmis

01:11:42

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Ethique de l'investigation scientifique sur l'être humain

Fagot-Largeault, Anne (1938-.... ; professeur au Collège de France)

Conférence du 20 janvier 2000 par Anne Fagot-Largeault. Au sens large, l'expérimentation humaine est aussi ancienne que la médecine, la pédagogie et la politique : les pédagogues ont toujours innové, et les médecins essayé de nouveaux remèdes. Au sens strict, le passage de l'expérimentation humaine 'empirique' à la 'méthode expérimentale' s'est lentement opéré, en médecine et dans les autres sciences humaines, au cours des deux derniers siècles. L'exposé vise à montrer les difficultés de cette évolution, les étapes de la définition des règles (méthodologiques et éthiques) d'une investigation scientifique correcte lorsque des êtres humains en sont l'objet, les grands principes moraux qui sous-tendent ces règles, et les limites de l'encadrement actuel des pratiques de recherche.

01:20:49

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

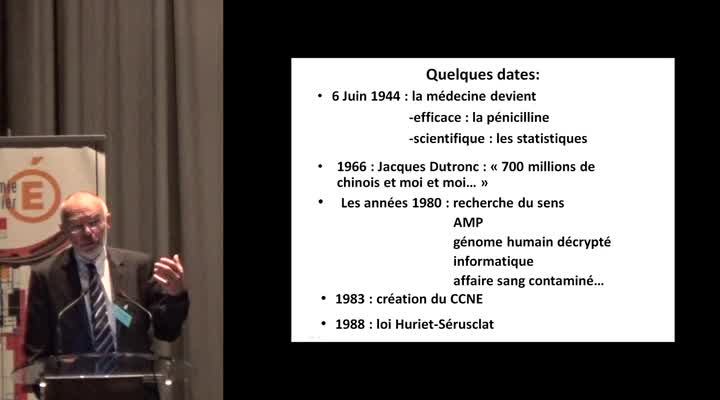

La bioéthique à l’épreuve des nouvelles technologies en santé.

A la fin des années 1970, au début des années 1980, dans la poussée des extraordinaires progrès biotechnologiques, les techniques d’assistance médicale à la procréation ont été appliquées à l’homme. Le décryptage du génome humain a ouvert la possibilité d’en modifier les caractères. La révolution informatique a modifié notre regard sur la manière d’envisager la vie et le soin au patient. De manière paradoxale, le développement des soins palliatifs à cette époque n’est peut-être pas anodin. Il n’est pas inutile de rappeler que les lois bioéthiques, à l’origine programmées pour encadrer les techniques d’assistance médicale à la procréation ont, de fil en aiguille, amené, par une réflexion plus globale, à la révision des lois informatiques et libertés par le fait que des fichiers étaient nécessaires pour tracer, répertorier

00:25:26

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Cours/Séminaire

Où mettre le curseur ?

Frydman, René (1943-.... ; gynécologue)

Les progrès de la biomédecine ont connu une importante accélération au cours des trente dernières années. De nouvelles technologies sont apparues et ont apporté des réponses bénéfiques à de nombreux problèmes de santé qui jusqu'alors restaient sans solution. Dans des domaines comme la génétique, le clonage thérapeutique, l'utilisation des cellules souches, la procréation médicalement assistée, les greffes d’organe et de tissus ou la stimulation du cerveau, la médecine connaît une véritable révolution. De nouvelles approches modifient radicalement la manière d’envisager la reproduction humaine, le traitement de certaines maladies chroniques, le remplacement d'organes et de membres défaillants ou encore le traitement de maladies mentales. Des changements considérables qui posent des questions vertigineuses

00:17:14

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Cours/Séminaire

On joue à Dieu

Tubella Casadevall, Imma (sociologue)

Les progrès de la biomédecine ont connu une importante accélération au cours des trente dernières années. De nouvelles technologies sont apparues et ont apporté des réponses bénéfiques à de nombreux problèmes de santé qui jusqu'alors restaient sans solution. Dans des domaines comme la génétique, le clonage thérapeutique, l'utilisation des cellules souches, la procréation médicalement assistée, les greffes d’organe et de tissus ou la stimulation du cerveau, la médecine connaît une véritable révolution. De nouvelles approches modifient radicalement la manière d’envisager la reproduction humaine, le traitement de certaines maladies chroniques, le remplacement d'organes et de membres défaillants ou encore le traitement de maladies mentales. Des changements considérables qui posent des questions vertigineuses

00:32:39

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Cours/Séminaire

Du corps fabriqué au corps manipulé

Frydman, René (1943-.... ; gynécologue),

Tubella Casadevall, Imma (sociologue),

Rainhorn, Jean-Daniel (médecin)

Les progrès de la biomédecine ont connu une importante accélération au cours des trente dernières années. De nouvelles technologies sont apparues et ont apporté des réponses bénéfiques à de nombreux problèmes de santé qui jusqu'alors restaient sans solution. Dans des domaines comme la génétique, le clonage thérapeutique, l'utilisation des cellules souches, la procréation médicalement assistée, les greffes d’organe et de tissus ou la stimulation du cerveau, la médecine connaît une véritable révolution. De nouvelles approches modifient radicalement la manière d’envisager la reproduction humaine, le traitement de certaines maladies chroniques, le remplacement d'organes et de membres défaillants ou encore le traitement de maladies mentales. Des changements considérables qui posent des questions vertigineuses

00:41:11

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

Qu’est-ce qui s’oppose au clonage humain ?

Bouvret, Jean-Luc (19..-....),

Le Gall-Viliker, Stéphane (19..-....),

Goblot, Pascal (1971-.... ; réalisateur)

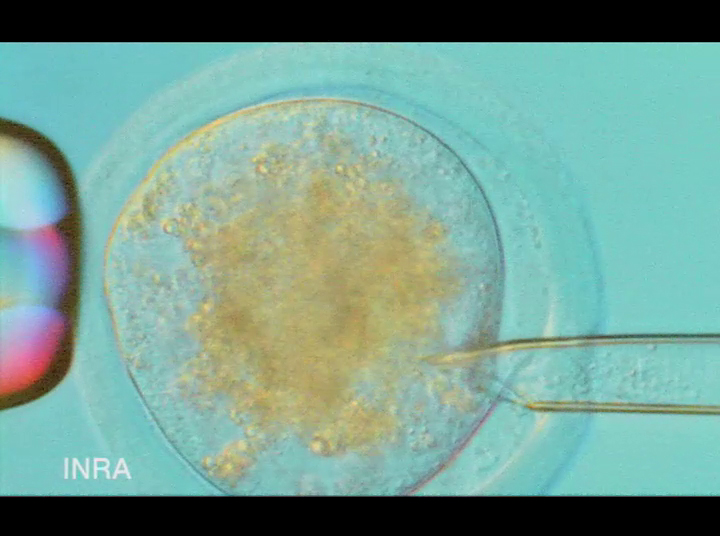

Collection Science en conscience (5). Clonage. Des expériences récentes sur des espèces animales ont permis la reproduction expérimentale d’animaux génétiquement identiques.

00:26:13

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

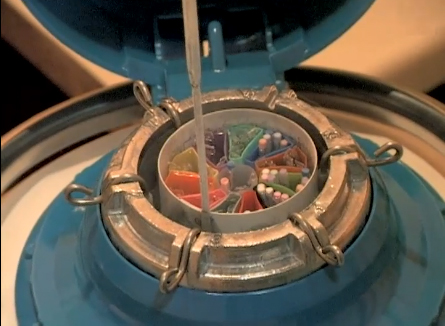

Que faire des embryons humains ?

Bouvret, Jean-Luc (19..-....),

Le Gall-Viliker, Stéphane (19..-....),

Goblot, Pascal (1971-.... ; réalisateur)

Collection Science en conscience (4). L’embryon. Il existe désormais dans les centres médicaux des quantités d’embryons congelés et inutilisés, issus des PMA et des IVG. Leur utilisation massive ouvrirait des perspectives immenses à la recherche de l’origine et des mécanismes de désordres héréditaires, à la production industrielle de vaccins contre des maladies virales ou aux greffes de cellules du système nerveux. La question de l’embryon est le première sur laquelle le Comité d’Ethique s’est penché lors de sa création.

00:26:07

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

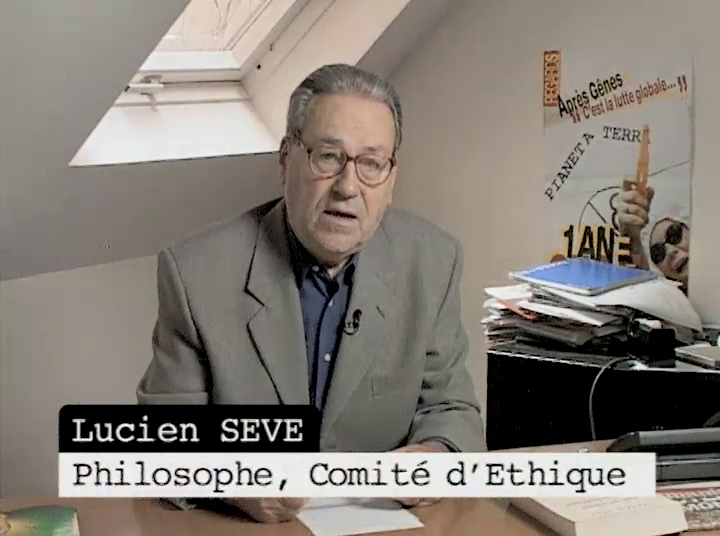

Un comité d’éthique pour quoi faire ?

Bouvret, Jean-Luc (19..-....),

Le Gall-Viliker, Stéphane (19..-....),

Goblot, Pascal (1971-.... ; réalisateur)

Collection Science en conscience (1). La bioéthique. Depuis la deuxième guerre mondiale, les questions touchant à la bioéthique sont devenues particulièrement sensibles. En 1982, la naissance en France de la "petite Amandine", première enfant conçue in vitro en donne un nouvel élan : elle initie une vaste réflexion sur les conséquences potentielles de la maîtrise, désormais à notre portée, de la reproduction humaine par un geste médical. Un an après, en 1983, un décret du président de la République institue un "Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé".

00:26:19

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

Le désir d’enfant a-t-il des limites ?

Bouvret, Jean-Luc (19..-....),

Le Gall-Viliker, Stéphane (19..-....),

Goblot, Pascal (1971-.... ; réalisateur)

Collection Science en conscience (3). Assistance médicale à la procréation. Afin de pallier l’infécondité de l’un de ses membres, des milliers de couples choisissent chaque année de recourir à des techniques biologiques et médicales qui leur permettront d’avoir un enfant. Plusieurs centaines d’enfants sont déjà nés. La procréation se transforme pour ces futurs parents en un acte médical.

00:26:10

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Manipuler l’ADN à l’échelle de la molécule unique, de la recherche fondamentale aux applications

Avec Vincent Croquette - Laboratoire de physique statistique, équipe de physique des biomolécules (ABCD Biophysics Lab), Ecole Normale Supérieure Ouvrir et fermer à volonté une molécule d’ADN comme une fermeture éclair avec une précision de quelques bases ? C’est possible ! Vincent Croquette nous expliquera comment, et nous montrera en quoi cela aide à comprendre la façon dont cette molécule est recopiée dans nos cellules et par quel mécanisme sont corrigées les erreurs. Le public et le chercheur seront également amenés à discuter de l’application de cette technique à l’extraction d’informations génétiques et épigénétiques sur la séquence de la molécule d’ADN. Plus d'informations sur www.espgg.org

00:58:55

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Autre

Les risques des nanotechnologies

Weisbuch, Claude (1945-....),

Weill, Claire (1960-.... ; physicienne)

Point de vue pour le débat sur les nanotechnologies de Claude Weisbuch Alors qu'elles étaient associées au départ à des espoirs de percées majeures dans la plupart des secteurs scientifiques, technologiques et économiques, les nanotechnologies deviennent l'objet de critiques radicales, certains en appelant même à un moratoire sur ces recherches. Il convient d'en débattre publiquement, en commençant par rappeler certains faits de base: 1. Le concept de nanotechnologie a pris son essor a cause du programme américain conçu pour redonner un élan aux disciplines physico-chimiques, laissées en plan aux USA par la priorité donnée à la biologie par le parlement américain. 2. Il faut rappeler la différence entre nanosciences et nanotechnologies. La nanoscience vise à l'exploration des phénomènes nouveaux apparaissant aux dimensions nanométriques,

01:21:46

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

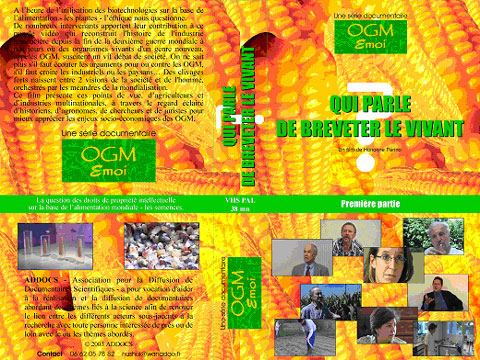

Documentaire

Qui parle de breveter le vivant ?

Périno, Honorine (19..-.... ; réalisatrice)

36 minutes pour comprendre les enjeux marchands des semences modifiées. Les semences sont à la base de l'alimentation humaine, les graines source de toute culture. Au cours du siècle dernier, la production semencière s'est concentrée au sein d'industries de plus en plus grandes, qui approvisionnent aujourd'hui des régions très diversifiées du monde. Or les graines issues de ce commerces sont soumises à des droits de propriété intellectuelle et ne sont pas réutilisables de fait. Ainsi, les agriculteurs ont perdu peu à peu leur capacité à multiplier eux-même le grain récolté. A l'heure de la mondialisation libérale, les pays membres de l'Organisation Mondiale du Commerce se dotent de systèmes de rémunération des semenciers. L'Europe et de nombreux autres pays refusent la loi américaine des brevets sur les plantes et lui préfèrent le

00:35:59

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

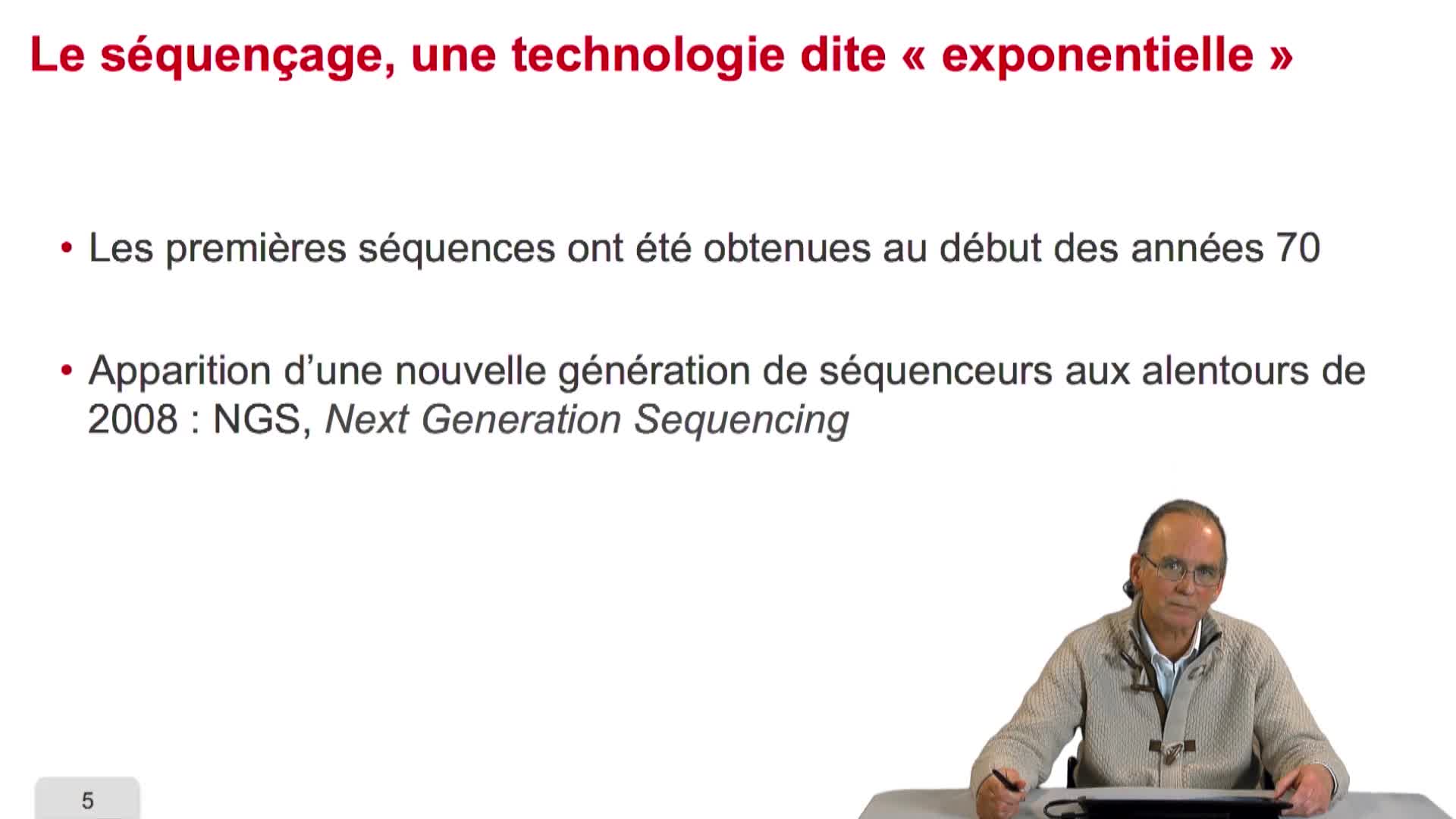

Vidéo pédagogique

2.8. Les technologies de séquençage de l’ADN

Rechenmann, François (19..-.... ; informaticien),

Parmentelat, Thierry (19..-....)

Nous parlons beaucoup dans ce cours de séquences génomiques ou séquences d'ADN, que nous voyons pour des raisons algorithmiques sous forme de chaînes de caractères. Comment ces séquences, ces chaînes de caractères, sont-elles obtenues ? D'une manière très imagée, il s'agit de lire la succession des nucléotides le long d'un brin d'ADN. Je dis imagé parce que cette lecture n'est pas une opération extrêmement simple. Le résultat de cette opération, qu'on appelle séquençage, c'est le texte dans cet alphabet de 4 lettres. Les appareils qui servent à mener cette opération de séquençage sont appelés séquenceurs. Les technologies de séquençage peuvent être qualifiées d'exponentielles pour signifier l'évolution extrêmement rapide dont ces technologies ont bénéficié ces dernières années, et quand je dis ces dernières années, il faut se souvenir qu

00:06:50

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Vidéo pédagogique

2.9. Le séquençage de génomes complets

Rechenmann, François (19..-.... ; informaticien),

Parmentelat, Thierry (19..-....)

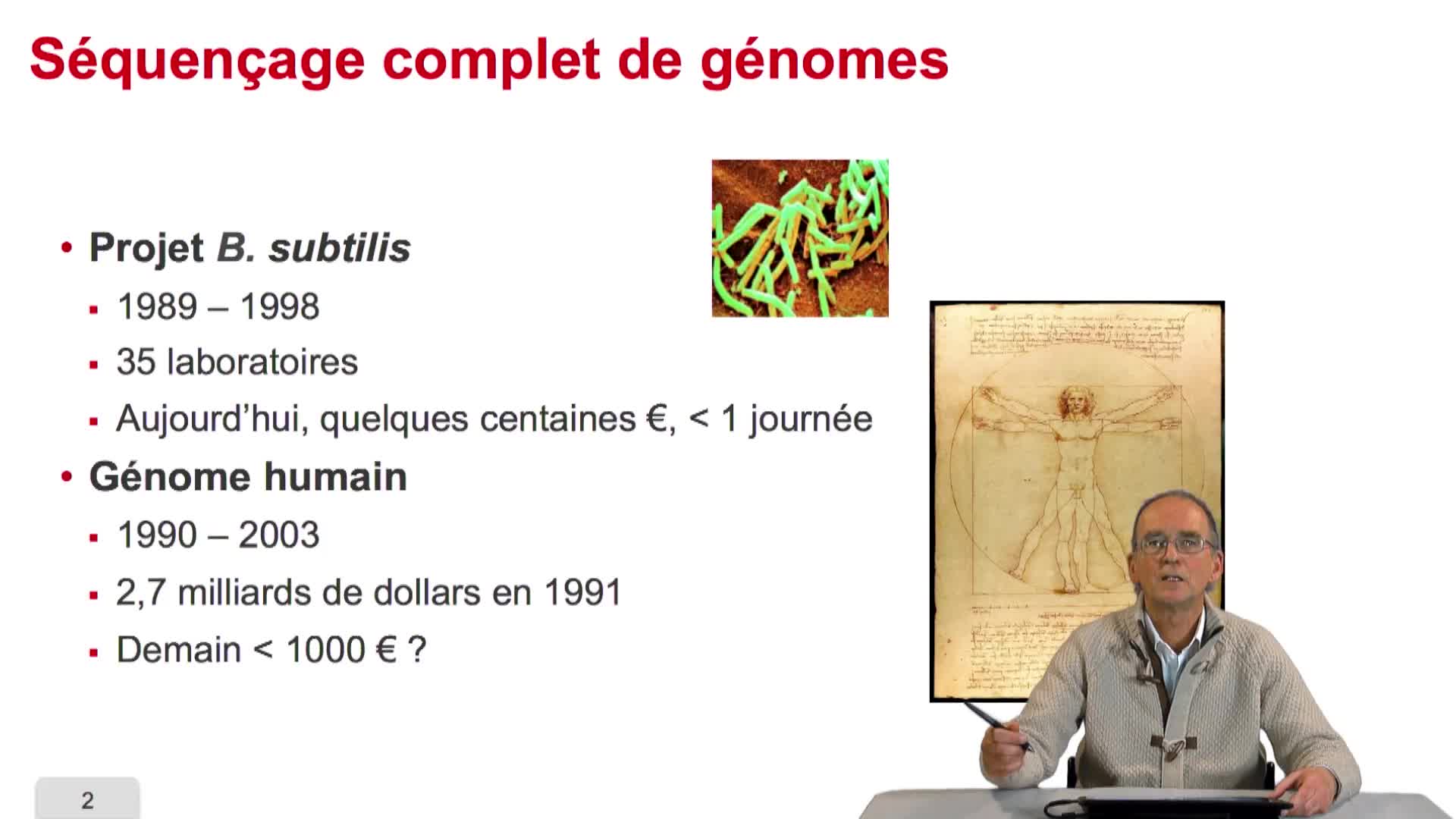

Les progrès dans les technologies de séquençage ont permis d'aborder le séquençage complet de génome. Là encore, les progrès ont été spectaculaires. Prenons l'exemple du projet de séquençage de la bactérie Bacillus subtilis. A l'époque, ce projet s'est étalé de 1989 à 1998. Il a impliqué 35 laboratoires et un financement européen d'importance. Aujourd'hui, séquencer ce même génome coûterait quelques centaines d'euros et se ferait probablement en moins d'une journée. Autre exemple spectaculaire et qui a été largement médiatisé, le séquençage du premier génome humain. De 1990 à 2003, il a coûté 2,7 milliards de dollars de l'époque, des dollars de 1991. Actuellement, séquencer un génome humain, c'est aux alentours des mille euros, et probablement évidemment moins, dans les mois et les années qui viennent...

00:04:07

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Vidéo pédagogique

1.2. Au cœur de la cellule, la molécule d’ADN

Rechenmann, François (19..-.... ; informaticien),

Parmentelat, Thierry (19..-....)

Au cœur de chaque cellule se trouve donc la molécule d'ADN, flottant directement dans le cytoplasme dans le cas des cellules procaryotes, par exemple bactériennes, ou contenue dans le noyau des cellules eucaryotes. Que sait-on actuellement de cette molécule d'ADN ? C'est un long parcours là encore de recherche. En 1944, l'ADN était identifié comme étant le support de l'information génétique. Découverte qui a été un peu éclipsée par le travail publié en 1953 sur la structure de la molécule d'ADN. En 1953, on montre que l'ADN est une longue molécule, on l'appellera une macro molécule, composée de 2 brins qui s'enroulent en double hélice qui est devenue quasiment maintenant un symbole effectivement de la génétique en général...

00:05:28

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

Les Génies de la génétique

Sanas, Gérard,

Sanas, Monique (19..-....),

Lumbroso, Valéria (19..-....)

Episode de la série La saga des Nobel. La science de l’hérédité est née en Europe avec Georges Mendel. Depuis, le Nobel a récompensé de nombreux généticiens, en particulier, l’américain Thomas Hunt Morgan, qui interpréta les lois de Mendel et fonda la génétique, ou encore, James Watson et Francis Crick qui élucidèrent la structure de l’ADN.

00:25:59

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Le vivant programmé par le génome ?

Jordan, Bertrand

Colloque La représentation du vivant : du cerveau au comportement Session Les limites du vivant / sous présidence de Gabriel Gachelin "L'ADN humain, «maître-plan» (blueprint) de l'organisme, est aujourd'hui presque totalement «décrypté». Et l'on s'aperçoit que cette séquence, Graal pour certains de la biologie moléculaire, ne dit pas tout. L'on peine même à se mettre d'accord sur le nombre de gènes qu'elle révèle, sans parler de leur fonction ni de la manière dont ils interagissent pour assurer le fonctionnement des cellules et des tissus. Il est donc nécessaire de revenir sur cette analogie informatique (l'ADN, programme qu'exécute l'organisme) qui a été si féconde mais dont les limites sont aujourd'hui évidentes, sur l'apport essentiel mais insuffisant de la séquence, et sur l'illusion d'une toute puissance de l'ADN, fantasme dont les e

00:36:38

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

La dignité de l'homme et la bioéthique

Goffi, Jean-Yves (1949-.... ; philosophe)

Responsable scientifique : Gérard Wormser (Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines)]Colloque international organisé à l'ENS Lettres et Sciences humainesLa représentation du vivant : du cerveau au comportement Conçu parallèlement à l’exposition « le Cerveau intime » à la Cité des Sciences et de l’Industrie, ce colloque vise à prendre la mesure de l’avancée des connaissances sur l’identité humaine. Il réunit les chercheurs impliqués dans les approches contemporaines de la conscience, du cerveau, des affects et de la mémoire ; ceux qui interrogent la nature et le statut du vivant ; et ceux qui traitent des représentations historiques et sociales de la connaissance. Il s’agit de croiser les diverses notions liées au vivant au travers d’un ensemble de séminaires interdisciplinaires entre biologistes, philosophes et médecins. Cett

00:40:11

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Tests génétiques en pratique médicale : situation actuelle et perspectives

Stoppa-Lyonnet, Dominique (1956-.... ; médecin)

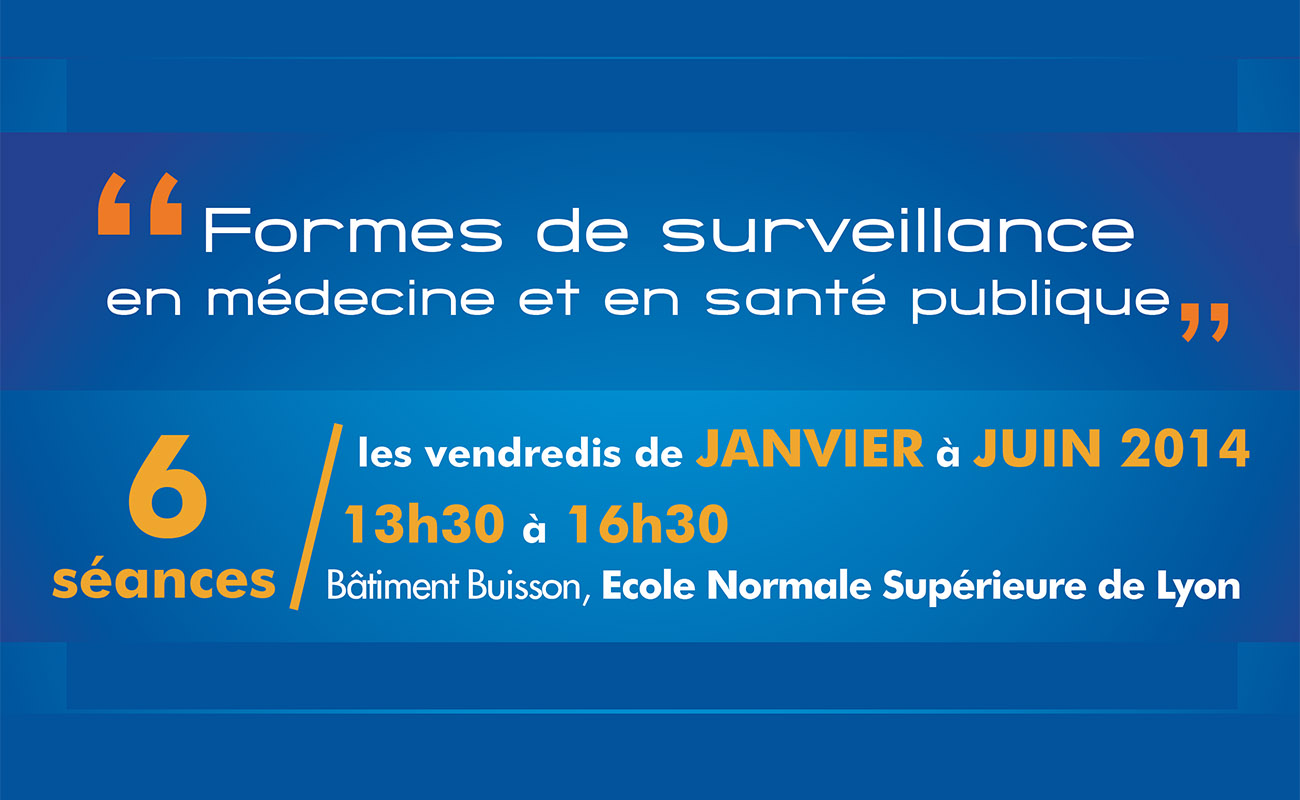

20 février 2015 : Dominique Stoppa-Lyonnet (Institut Curie) Tests génétiques en pratique médicale : situation actuelle et perspectives Séminaire interdisciplinaire organisé à l’Institut Français de l’Éducation de l’École Normale Supérieure de Lyon. Responsables : Nicolas Lechopier (Université Lyon1/Institut Français de l’Education ENSL S2HEP EA4148 Lyon) et Marc Billaud (CNRS Institut Albert Bonniot UJF/U823 Grenoble).

00:59:02

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Surveiller en probabilités ? La génétique des traits complexes à l’épreuve de la prédiction

Bourgain, Catherine

20 février 2015 : Catherine Bourgain (INSERM) Surveiller en probabilités ? La génétique des traits complexes à l’épreuve de la prédiction Séminaire interdisciplinaire organisé à l’Institut Français de l’Éducation de l’École Normale Supérieure de Lyon. Responsables : Nicolas Lechopier (Université Lyon1/Institut Français de l’Education ENSL S2HEP EA4148 Lyon) et Marc Billaud (CNRS Institut Albert Bonniot UJF/U823 Grenoble).

00:47:42

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Le corps ne ment pas : Biopolitiques postmodernes et biométrie

Grandjean, Nathalie (19..-....)

22 mai 2015 : Nathalie Grandjean (Université de Namur) Le corps ne ment pas : Biopolitiques postmodernes et biométrie Séminaire interdisciplinaire organisé à l’Institut Français de l’Éducation de l’École Normale Supérieure de Lyon. Responsables : Nicolas Lechopier (Université Lyon1/Institut Français de l’Education ENSL S2HEP EA4148 Lyon) et Marc Billaud (CNRS Institut Albert Bonniot UJF/U823 Grenoble).

00:57:44

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Biométrie et protection des données personnelles

Vulliet-Tavernier, Sophie

22 mai 2015 : Sophie Vulliet-Tavernier (CNIL) Biométrie et protection des données personnelles Séminaire interdisciplinaire organisé à l’Institut Français de l’Éducation de l’École Normale Supérieure de Lyon. Responsables : Nicolas Lechopier (Université Lyon1/Institut Français de l’Education ENSL S2HEP EA4148 Lyon) et Marc Billaud (CNRS Institut Albert Bonniot UJF/U823 Grenoble).

00:55:56

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Ce que la surveillance épidémiologique fait à la santé publique

Pierru, Frédéric (1971-.... ; sociologue)

18 juin 2015 : Frédéric Pierru (CNRS - CERAPS - Lille 2) Ce que la surveillance épidémiologique fait à la santé publique Séminaire interdisciplinaire organisé à l’Institut Français de l’Éducation de l’École Normale Supérieure de Lyon. Responsables : Nicolas Lechopier (Université Lyon1/Institut Français de l’Education ENSL S2HEP EA4148 Lyon) et Marc Billaud (CNRS Institut Albert Bonniot UJF/U823 Grenoble).

00:53:02

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Dispositifs de lutte contre les médicaments illicites et production de flux pharmaceutiques

Quet, Mathieu (1982-....)

10 avril 2015 : Mathieu Quet (IRD) Dispositifs de lutte contre les médicaments illicites et production de flux pharmaceutiques Séminaire interdisciplinaire organisé à l’Institut Français de l’Éducation de l’École Normale Supérieure de Lyon. Responsables : Nicolas Lechopier (Université Lyon1/Institut Français de l’Education ENSL S2HEP EA4148 Lyon) et Marc Billaud (CNRS Institut Albert Bonniot UJF/U823 Grenoble).

00:51:56

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

La médecine personnalisée : un nouveau concept de la "personne" ?

Guchet, Xavier (1971-....)

Intervention au séminaire formes de surveillance en médecine et santé publique. Séance du 21 mars 2014. "Médecine personnalisée, avancées et limites"

01:00:08

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

La surveillance médicale : une autonomie réelle ou illusoire du patient ?

Raymond, Gérard (1949-....)

Intervention au séminaire formes de surveillance en médecine et santé publique. Séance du 23 mai 2014. "La surveillance médicale en continu : nouveaux dispositifs"

00:35:09

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L’anonymisation des données en génétique humaine: question d'actualité ou fiction à l'ère des big data?

Cambon-Thomsen, Anne (19..-....)

Intervention au séminaire formes de surveillance en médecine et santé publique.

00:46:56

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Ethique de la recherche et responsabilité publique en biologie et en médecine

Woolf, Patricia K. (19..-....)

Colloque la représentation du vivant : du cerveau au comportement Session Clinique et droit / sous la présidence de Michel Demazure "Après une décennie marquée par diverses insinuations relatives à des procédures de recherche frauduleuses, allégations qui ont conduit à des auditions au Congrès des Etats-Unis, l’Institut national de santé (National Institute of Health, NIH) a commencé à requérir de toutes les institutions recevant des fonds publics de valider formellement des critères de pratiques pour une recherche responsable. En dépit du scepticisme, des réticences et des objections initiales, la plupart des universités ont développé des enseignements relatifs à ces questions. Les réponses ont varié, certaines minimales, d’autres plus consistantes. L’expérience acquise à se confronter aux questions de confiance dans la recherche a const

00:48:03

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

La personne physique objet de soins et le physique de la personne source biologique

Thouvenin, Dominique (19..-.... ; juriste)

Colloque La représentation du vivant : du cerveau au comportement Session Clinique et droit / sous la présidence de Michel Demazure Dominique Thouvenin analyse ici l'évolution de la relation juridiquement organisée à propos de la maladie d'un individu que l'on soigne. Sont par exemple évoquées les questions de l'unitéralité de la relation patient-médecin, de la responsabilité médicale, de l'accusation de coups et blessures volontaires dans le cadre d'expérimentations médicales, de la difficulté d'appréciation de la nature subjective des demandes, notamment dans les cas liés à la reproduction ou à l'IVG. Equipe technique Directeur de la production: Christophe Porlier, Responsable des moyens techniques: Francis Ouedraogo, Réalisation : Service commun audiovisuel et multimédia, Exploitation : Julien Lopez, Cadre:Mathias Chassagneux, Son: Xa

00:41:45

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Neurosciences et mémoire

Dupont, Jean-Claude (1958-.... ; professeur d’histoire à l'UPJV)

Colloque La représentation du vivant : du cerveau au comportement Session La représentation du cerveau par les neurosciences Jean-Claude Dupont présente ici différentes théories sur la mémoire. Il montre comment la distinction historique entre l'approche cognitive et l'approche cérébrale se reflète dans les sciences de la mémoire, dans les représentations construites de la mémoire. Comment la mémoire, dans son déterminisme organique, a-t-elle pu devenir un objet de connaissance ? Les différentes théories biologiques de la mémoire apparaissent comme autant de réponses à cette question. Le concept de la mémoire organique, à la jonction de la biologie et de la psychologie, la théorie vibratoire de la mémoire, par analogie avec des phénomènes physiques, sont autant de modèles évoqués. Equipe technique Directeur de la production: Christophe

00:33:36

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Actualité de l'animal-machine

Larrère, Catherine (1944-.... ; philosophe),

Larrère, Raphaël (1942-2025 ; agronome)

Colloque La représentation du vivant : du cerveau au comportement Session Pensée et identité / sous la présidence d'Olivier Faure On a pu croire que la théorie cartésienne de l’animal-machine avait perdu toute vertu heuristique, et que l’animal était, depuis lors, considéré comme un être sensible doté d’états mentaux. Or, on assiste avec le développement des techno-sciences, à une nouvelle réification de l’animal. Déjà la zootechnie moderne considère l'animal comme une «machine vivante à aptitude multiple». Certes, il ne s'agit plus de l'automate cartésien : l'animal de la zootechnie est une machine thermodynamique dotée de mécanismes d'autorégulation, un engin cybernétique. On tente d'en améliorer le rendement énergétique, on tend à maximiser l'efficacité de toutes ses fonctions (nutrition, croissance, reproduction).En décomposant ses be

00:48:53

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Les limites de l'expérience du vivant : l'enfant, son cancer, ses parents, ses soignants

Oppenheim, Daniel (19..-.... ; psychiatre et psychanalyste)

Colloque La représentation du vivant : du cerveau au comportement Session Les limites du vivant / sous présidence de Gabriel Gachelin Le cancer confronte l’enfant à des traitements éprouvants, qui peuvent le faire approcher des limites du supportable, et de l'idée de sa possible mort. Ces situations suscitent chez l’enfant, chez ses parents ainsi que chez ses soignants des interrogations existentielles majeures dont la prise en compte est nécessaire pour que ces différents acteurs ne se trouvent pas complètement déstabilisés. L’enfant s’interroge en particulier sur le rapport à son corps, sur sa famille, sur sa place sociale et sur la mort. Afin de mieux comprendre la psychopathologie des enfants, des parents et des soignants, il serait souhaitable de développer une structure qui mette en commun différentes spécialités pour qu'elles trava

00:30:56

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

La représentation du vivant : du cerveau au comportement

Touraine, Jean-Louis (1945-.... ; praticien hospitalier)

Ce colloque vise à prendre la mesure de l’avancée des connaissances sur l’identité humaine. Il réunit les chercheurs impliqués dans les approches contemporaines de la conscience, du cerveau, des affects et de la mémoire ; ceux qui interrogent la nature et le statut du vivant ; et ceux qui traitent des représentations historiques et sociales de la connaissance. Il s’agit de croiser les diverses notions liées au vivant au travers d’un ensemble de séminaires interdisciplinaires entre biologistes, philosophes et médecins. Cette approche transversale des principaux domaines de connaissance concerne la recherche fondamentale, les réflexions philosophiques ainsi que la recherche et la pratique cliniques. Elle examine les « contextes décisionnels » qui justifient les hypothèses dominantes au sein des champs de connaissance concernés par ce progra

00:22:44

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Sciences cognitives et modèles de la pensée

Chamak, Brigitte

Colloque La représentation du vivant : du cerveau au comportement Session La représentation du cerveau par les neurosciences Brigitte Chamak propose ici une approche historique et revient sur les différents modèles de pensée proposés par les chercheurs en sciences cognitives depuis les années 60. Ces derniers, par le recours à différentes disciplines (psychologie, neurosciences, linguistique, philosophie...), tentent d'analyser les processus impliqués dans la formation et l'exploitation des connaissances, dans le fonctionnement de l'esprit. Elle dégage deux grandes conceptions de la pensée : l'approche logique (les fonctions cognitives sont assimilées à des opérations logiques) et l'approche neurologique (quels réseaux neuronaux sont impliqués dans telle ou telle fonction ?) Equipe technique Directeur de la production: Christophe Porlier

00:37:53

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Finalité et biologie

Moreau, Pierre-François (1948-.... ; philosophe)

par Pierre-François Moreau Colloque La représentation du vivant : du cerveau au comportement Session L'implicite des représentations scientifiques "La représentation du vivant est depuis longtemps le lieu privilégié des idéologies finalistes, et, réciproquement, les différentes versions de l'idée de finalité ont longtemps semblé indispensables pour comprendre la spécificité de la vie. Elles ont en même temps servi de vecteur pour exporter hors de la connaissance de la vie un certain nombre de caractéristiques spécifiques de cette dernière et que l'on a cru pouvoir appliquer aux sciences de la nature ou de la société. Elles se sont souvent appuyées sur la communication entre les deux dimensions indiquées (en français et dans d'autres langues) par le double sens du mot vie : biologique et biographique.Toutefois, des courants philosophiques

00:38:02

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Pensée humaine, évolution des espèces et éthique

Chapouthier, Georges (1945-....)

Colloque La représentation du vivant : du cerveau au comportement Session Clinique et droit / sous la présidence de Michel Demazure L'homme est le fruit d'une double évolution, minérale d'abord, biologique ensuite, d'où découlent un certain nombre de propriétés. De ses grands-parents minéraux, l'homme tire l'obéissance nécessaire aux lois (physiques) du monde. De ses parents animaux, il tire, grâce à une certaine autonomie de fonctionnement, l'illusion de s'en abstraire, le temps de sa vie. La pensée humaine est aussi le reflet de cette double évolution. Nécessairement rationnelle dans son analyse (scientifique) des lois du monde, elle se montre débridée dans son imaginaire, notamment artistique. En ce sens l'art, «anti-destin», refait sur le plan culturel ce que faisait le vivant sur le plan naturel. Cette autonomie relative de la pensée

00:30:27

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

11e Rencontre Lorraine d’Éthique de la Santé (ELES) : Variations et norme du génome : quelles limites à la différence ?

Jonveaux, Philippe,

Leheup, Bruno

Titre : 11e Rencontre Lorraine d’Éthique de la Santé (ELES) : Variations et norme du génome : quelles limites à la différence ? Intervenants : Bruno LEHEUP et Philippe JONVEAUX (Professeurs de génétique, faculté de médecine de Nancy). Résumé : Rappel sur le génome humain : le caryotype, ses normes, mutations et variations. Les auteurs n’ont pas transmis de conflit d’intérêt concernant les données diffusées dans cette vidéo ou publiées dans la référence citée. Conférence enregistrée dans le cadre de la 11ème Rencontre Lorraine d’Éthique de la Santé à la Faculté de Médecine de Nancy : « Les normes relatives au corps et à la santé : réalité ou fiction, contrainte ou liberté ? » Réalisation, production : Canal U/3S Mots clés : Nancy, 2013, éthique de la santé, ELES, normes, génome, caryotype, mutations génétiques

00:44:52

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

11e Rencontre Lorraine d’Éthique de la Santé (ELES) : Normativité et bioéthique : l’adaptation du droit aux faits.

Thierry, Jean-Baptiste (1979-....)

Titre : 11e Rencontre Lorraine d’Éthique de la Santé (ELES) : Normativité et bioéthique : l’adaptation du droit aux faits. Intervenant : Jean-Baptiste THIERRY (Maître de Conférences de droit privé, faculté de droit de Nancy). Résumé : Normativité et bioéthique : l’adaptation du droit aux faits. Rappel du droit des personnes handicapées. Les auteurs n’ont pas transmis de conflit d’intérêt concernant les données diffusées dans cette vidéo ou publiées dans la référence citée. Conférence enregistrée dans le cadre de la 11ème Rencontre Lorraine d’Éthique de la Santé à la Faculté de Médecine de Nancy : « Les normes relatives au corps et à la santé : réalité ou fiction, contrainte ou liberté ? » Réalisation, production : Canal U/3S Mots clés : Nancy, 2013, éthique de la santé, ELES, normes

00:47:13

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Vidéo pédagogique

IFSI Limoges 2011 – Législation-éthique déontologie (1/2).

Titre : IFSI Limoges 2011 – Législation-éthique déontologie (1/2).Auteur : Sandra MOULAY-LEROUX (CHU de Limoges).Résumé : UE 1.3 Législation-éthique déontologie.L’auteur n’a pas transmis de conflit d’intérêt concernant les données diffusées dans cette vidéo ou publiées dans la référence citée.Conférence enregistrée lors du cours de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). Université de Limoges 1ère année.Année universitaire 2010 – 2011.Réalisation, production : Canal U/3S.Mots clés : IFSI, formation, soins infirmiers, Limoges, 2011, législation, éthique, déontologie

01:48:08

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Vidéo pédagogique

IFSI Limoges 2011 – Législation-éthique déontologie (2/2).

Titre : IFSI Limoges 2011 – Législation-éthique déontologie (2/2).Auteur : Sandra MOULAY-LEROUX (CHU de Limoges).Résumé : UE 1.3 Législation-éthique déontologie.L’auteur n’a pas transmis de conflit d’intérêt concernant les données diffusées dans cette vidéo ou publiées dans la référence citée.Conférence enregistrée lors du cours de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). Université de Limoges 1ère année.Année universitaire 2010 – 2011.Réalisation, production : Canal U/3S.Mots clés : IFSI, formation, soins infirmiers, Limoges, 2011, législation, éthique, déontologie

01:35:02

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Ecole Européenne d'été 2009 VF - Ethique et mondialisation de la recherche

Altavilla, Annagrazia (1973-....)

Présentation d'Annagrazia ALTAVILLA sur le thème éthique et mondialisation de la recherche médicale. SCD Médecine.

00:13:37

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Ecole Européenne d'été 2009 VF - La judiciarisation de la santé

Dantas, Eduardo Vasconcelos dos Santos

Titre : La judiciarisation de la santé Résumé : La santé est posée comme un droit social dans l'article 6 de la Constitution brésilienne. Quelles sont les autres articles importants de cette constitution ayant attrait à la santé et l'accès aux soins ? Intervenant : DANTAS Eduardo SCD Médecine.

00:16:47

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Ecole Européenne d'été 2009 VF - Génétique et santé publique

Rial-Sebbag, Emmanuelle (1969-.... ; juriste)

Titre : Génétique et santé publique Résumé : question de la nécessité d'une gouvernance de la génétique en santé publique. Intervenant : Emmanuelle RIAL-SEBBAG SCD Médecine.

00:17:01

|

Débuter à: 00:00:00 |