Chapitres

- Introduction00'46"

- L'utilité du savoir25'59"

- L'illusion technocratique13'48"

- Perspectives et défis contemporains10'37"

- Conclusion08'38"

Notice

Ingénieurs et société : d'Auguste Comte à la technoscience et l'intelligence collective

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Une conférence du cycle : Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30

Ingénieurs et société : d'Auguste Comte à la technoscience et à l'intelligence collective par Yves Michaud, philosophe

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

L'ingénieur et la société

I – L'utilité du savoir

Au 17ème siècle, dans un texte aujourd'hui surprenant du chapitre 10 du Léviathan, paru en 1651, Thomas Hobbes passe en revue les divers pouvoirs: pouvoirs naturels, richesses, réputation, chance, beauté (promesse de choses bonnes, qui plaît aux femmes et aux étrangers), etc. Quand il en vient aux sciences, il estime qu’elles ne constituent pas un bien grand pouvoir parce qu’elles ne sont ni assez répandues ni assez reconnaissables : il n’y a, selon lui, pas assez d’hommes assez savants pour savoir reconnaître la science et la distinguer des diverses sortes de fausse science (on pense, bien sûr, à la magie et à la sorcellerie toujours répandues à l’époque). Hobbes admet tout juste l’importance et l’efficacité de quelques connaissances appliquées comme l’art des fortifications et des machines de guerre. On sait que les premiers ingénieurs furent des ingénieurs de la marine, des ingénieurs militaires et des ingénieurs des ponts et chaussées.

Ces vues de Hobbes témoignent du statut encore obscur, isolé et marginal de la science à son époque, un statut qui ne commencera vraiment à changer qu’avec la création de la Royal Society dans les années 1670, puis le triomphe de la mécanique de Newton en 1686.

Pour nous, les choses se présentent sous un jour bien différent.

Les besoins sociaux (ou ce que nous nous imaginons qu’ils doivent être avec, chacun, notre compétence très variable) commandent les orientations de la recherche à travers les politiques scientifiques publiques. Les applications techniques sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Elles entraînent la recherche aussi bien en termes d’application que d’effets en retour sur les connaissances fondamentales.

Cet effet de circularité est bien décrit par la notion de technoscience, introduite à la fin des années 1970: "la technique constitue le “milieu naturel” de développement et aussi le principe moteur de la recherche scientifique" (Gilbert Hottois, Le signe et la technique. La philosophie à l’épreuve de la technique, Paris, Aubier Montaigne, Coll. «Res - L’invention philosophique», 1984, p.59-60). En 1991, Larousse sera le premier dictionnaire français à introduire le substantif technoscience.

Avant l’ère technoscientifique, la science produisait certes des techniques, mais elle visait avant tout la quête désintéressée du savoir. Les Grecs méprisaient ouvertement la technique, plaçant la vie contemplative ou théorétique au sommet de la hiérarchie des finalités humaines. Au 17ème siècle, des auteurs comme Descartes et Bacon commencent l’apologie de la technique en cherchant à la rapprocher de la science pour mieux maîtriser les conditions de la vie et du travail. L'Encyclopédie de d'Alembert et Diderot publiée entre 1751 et 1772 célèbre les techniques mais ce sont souvent encore des techniques préscientifiques ou le perfectionnement des arts et métiers traditionnels. En réalité, c’est lors de la deuxième Révolution industrielle, dans les années 1830-1870, que se dessine la naissance de la technoscience. C'est à cette même époque que l'ingénieur prend son importance, que la notion commence à être théorisée et la formation organisée.

Aujourd’hui, l’activité scientifique produit non seulement du savoir mais des savoirs matérialisés en technologies qui, en retour, modifient l’activité scientifique, notamment en fournissant des outils chaque jour plus complexes et puissants de recherche générant en boucle des innovations. Qu'on songe aux effets théoriques des observations du télescope en orbite Hubble ou aux techniques de manipulation nanométriques des atomes. Du coup, la distinction familière entre recherche fondamentale et recherche appliquée devient floue et, surtout, elle se présente de manière nouvelle : une partie de la science s’applique et une autre reste "pure" - mais on ne sait jamais trop bien de quel côté va se trouver l’innovation marquante.

La technoscience va de pair avec le capitalisme cognitif.

Le capitalisme a toujours eu une base cognitive à travers les innovations techniques pour rendre le travail plus productif et augmenter les taux de profit. Ce capitalisme "pré-cognitif" a passé le relais à la fin du 20ème siècle à un capitalisme pleinement cognitif caractéristique d’une société postindustrielle et globalisée. Il est significatif qu’en mars 2000 le Conseil européen de Lisbonne ait fixé pour objectif à l’Europe de "devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde". Instauré en 2000, l’"espace européen de la recherche", transpose la stratégie de Lisbonne au plan de la recherche en visant à "construire le “marché commun” de la recherche et de l’innovation, à l’image de celui qui a été créé dans le secteur des biens et des service" (http://ec.europa.eu/research/era/index_fr.html). La technoscience se voit ainsi placée au cœur de la stratégie de croissance d’une société de la connaissance.

II- L’ingénieur

La notion d’ingénieur est étymologiquement liée à celle de machine qu’il s’agit d’inventer et d’agencer. Les machines dont il s'agit sont avant tout des machines de guerre (Oxford E. D., 1325), des navires, et aussi des machines de levage pour les constructions et transports.

La première grande distinction qui s'établit est entre ingénieur militaire et ingénieur civil – l’Encyclopédie en 1765 distingue entre trois catégories : ingénieurs militaires, ingénieurs de la marine et ingénieurs civils pour les ponts et chaussées. Ceci correspond en gros à la création des écoles spécialisées au cours du 18ème siècle. Si l’école des Ecole de constructeurs de vaisseaux à Nantes remonte à 1672 (celle de Brest date de 1692), 1747 est l’année de la création de l'École Royale des Ponts et Chaussées, 1748 celle de l'Ecole Royale du génie de Mézières et 1783 celle de l'École Royale des Mines.

Les ingénieurs ne voient leur activité théorisée qu’au 19ème siècle.

Le dictionnaire de l’Académie française de 1832-1835 définit l’ingénieur comme celui qui "conduit quelques autres ouvrages ou travaux publics, tels que la construction et l’entretien des routes, l’exploitation des mines" et énumère : ingénieur des ponts et chaussées, ingénieur des mines, ingénieur de la marine ou maritime, ingénieur-constructeur de vaisseaux, ingénieur géographe, etc.

Auguste Comte, lui- même polytechnicien, est le premier à traiter théoriquement du statut théorique de l’ingénieur dans le Cours de philosophie positive au début de la leçon 2 (1830). Son approche est toujours d'un grand intérêt:

"Au degré de développement déjà atteint par notre intelligence, ce n'est pas immédiatement que les sciences s'appliquent aux arts, du moins dans les cas les plus parfaits. Il existe entre ces deux ordres d'idées un ordre moyen, qui, encore mal déterminé dans son caractère philosophique, est déjà plus sensible quand on considère la classe sociale qui s'en occupe spécialement. Entre les savants proprement dits et les directeurs effectifs des travaux productifs, il commence à se former de nos jours une classe intermédiaire, celle des ingénieurs, dont la destination spéciale est d'organiser les relations de la théorie et de la pratique. Sans avoir aucunement en vue le progrès des connaissances scientifiques, elle les considère dans leur état présent pour en déduire les applications industrielles dont elles sont susceptibles. Telle est du moins la tendance naturelle des choses, quoiqu'il y ait encore à cet égard beaucoup de confusion. Le corps de doctrine propre à cette classe nouvelle, et qui doit constituer les véritables théories directes des différents arts, pourrait sans doute donner lieu à des considérations philosophiques d'un grand intérêt et d'une importance réelle. Mais un travail qui les embrasserait conjointement avec celles fondées sur les sciences proprement dites, serait aujourd'hui tout à fait prématuré; car ces doctrines intermédiaires entre la théorie pure et la pratique directe ne sont point encore formées; il n'en existe jusqu'ici que quelques éléments imparfaits, relatifs aux sciences et aux arts les plus avancés, et qui permettent seulement de concevoir la nature et la possibilité de semblables travaux pour l'ensemble des opérations humaines. C'est ainsi, pour en citer l'exemple le plus important, qu'on doit envisager la belle conception de Monge, relativement à la géométrie descriptive, qui n'est réellement autre chose qu'une théorie générale des arts de construction. J'aurai soin d'indiquer successivement le petit nombre d'idées analogues déjà formées et d'en faire apprécier l'importance, à mesure que le développement naturel de ce cours les présentera. Mais il est clair que des conceptions jusqu'à présent aussi incomplètes ne doivent point entrer, comme partie essentielle, dans un cours de philosophie positive qui ne doit comprendre, autant que possible, que des doctrines ayant un caractère fixe et nettement déterminé."

Le style de Comte est connu comme difficile mais sa pensée est aussi précise qu'articulée.

Notons d'abord que Comte reconnaît la réalité sociale de l'ingénieur, puisqu'il parle d'une nouvelle classe sociale située entre celle des savants et celle des directeurs de production.

Du point de vue théorique, Comte fait une distinction tripartite entre les sciences théoriques dont le but est la connaissance, les arts (au sens des arts et métiers) dont le but est la production et une science intermédiaire consistant à appliquer les sciences théoriques à la production. C'est cette science intermédiaire qui est la science de l'ingénieur.

Comte dit un peu plus loin que l’on peut comprendre le faible développement de cette science de l’ingénieur du fait que les arts (les productions) mettent en jeu chaque fois plusieurs sciences et qu’en l’attente de l’élaboration de ces sciences au complet, il ne peut encore y avoir de science de l’ingénieur.

Une science de la production agricole (l'agronomie donc) supposerait, par exemple, des connaissances physiologiques, physiques, chimiques et même mathématiques et astronomiques. Pour ce qui est de l'astronomie et des mathématiques, les connaissances sont probablement déjà au point aux yeux de Comte, mais ce n'est pas le cas pour la physiologie, pour la physique et la chimie, par exemple la chimie des sols ou la génétique des plantes. Une science de l'ingénieur agronome est donc à ses yeux prématurée, mais il ne doute pas qu'elle existera un jour puisque son système des sciences est prédéfini, fermé et solidement fondé sur la méthode positive d'étude des faits et de mathématisation.

Dans les limites de sa vision systématique fermée de la connaissance, Comte se fait donc une représentation assez exacte de l’ensemble des connaissances que doit maîtriser l’ingénieur s’il veut pouvoir traiter théoriquement les problèmes de production qu’il rencontre. Et son exemple de l’agriculture apparaît rétrospectivement bien choisi. On imagine qu'à la lumière des développements des sciences de la vie, il aurait été d'accord avec l'approche présentée dans cette série de conférences des sciences de la vie pour l'ingénieur.

L'exemple que Comte prend de la production agricole avait pour l'époque une pertinence particulière. En 1824 avait été créée l'École royale des eaux et forêts (dite École forestière) et en 1826 l'Institution royale agronomique de Grignon. Visiblement il pensait que la décision avait été prématurée et maintenait la primauté de l'X…

Les années 1830-1860 furent de fait les années de l'élaboration progressive et rapide d’une science de l’ingénieur reposant essentiellement sur les mathématiques, la mécanique et bientôt la chimie, sans oublier la géométrie projective et le dessin industriel. Cette élaboration suivit pas à pas le développement des écoles spécialisées.

En 1829, est fondée l'École centrale des arts et manufactures, qui deviendra l'École centrale de Paris, pour former des ingénieurs civils. L'histoire de sa fondation est typique des changements de l'époque et je m'y arrête un peu.

L'initiative provient d'Alphonse Lavallée, juriste, publiciste saint-simonien (Le Globe, presse libérale). Il s'agit de former des hommes aptes à réaliser l’application pratique et concrète des développements scientifiques dans toutes les branches de l’activité productrice en établissant un lien entre la recherche scientifique et le développement des techniques industrielles. Lavallée convertit à son projet le chimiste Jean-Baptiste Dumas, le physicien Eugène Peclet et le mathématicien Theodore Olivier, rencontrés dans une sorte d'Utls de l'époque, l'Athénée centre de conférences sur les sciences et les techniques qui était aussi un lieu de rassemblement de l'opposition libérale au gouvernement. Lavallée préconise une école de 300 à 400 élèves, indépendante de l'État, sur la base de frais de scolarité de 750 francs par an et par élève. L'État ayant le monopole de l'enseignement, il lui faut obtenir une autorisation de l'Université, qui lui est accordée à un moment de plus grand libéralisme politique par un arrêté en date du 23 décembre 1828.

L’Ecole centrale des arts et manufactures, dirigée par Alphonse Lavallée est inaugurées le 3 novembre 1829 dans ce qui est aujourd'hui le musée Picasso, l'ancien hôtel de Salé. Tous les composants du nom ont un sens.

Le terme "centrale" témoigne du projet saint-simonien qui envisageait le développement d’une école de haut niveau dans chacune des villes centrales, c’est-à-dire principales, de province. Les arts et manufactures renvoient aux métiers et à l'organisation industrielle.

La nouvelle école doit former "des ingénieurs civils spéciaux", capables de construire des usines, de restructurer les anciennes, d'être des conseillers éclairés des chefs d'entreprise, "les directeurs d'usine" qui recevront la formation générale nécessaire à l'industriel, "des capitalistes instruits, capables de choisir avec intelligence leurs spéculations...", "des professeurs" qui diffuseront l'enseignement reçu à l'École dans les départements de la France entière "en faveur des contremaitres et chefs ouvriers". Je signale que le roman César Birotteau de Balzac, consacré à la "spéculation" date de 1837 et que César Birotteau essaie de mobiliser la chimie moderne au service de sa production de parfums grâce au chimiste Vauquelin.

Corrélativement se met en place le système éducatif pour préparer à ces écoles.

La loi Guizot de 1833 crée des écoles primaires supérieures, à la sortie desquelles (à l'âge de 16-17 ans) les Écoles d'arts et métiers, l'École supérieure de physique et chimie industrielles de Paris (ESPCI), l'École centrale de Lyon en 1857, l'Institut industriel du Nord en 1872 et les écoles de commerce recruteront durant longtemps leurs élèves.

La formation en amont se normalise, elle aussi. Le baccalauréat est rendu obligatoire pour l'inscription au concours d'entrée de l'X. En 1866, le lycée Saint-Louis crée différentes divisions préparant à l'École polytechnique, l'École normale supérieure (sciences), l'École centrale, l'École forestière et Saint-Cyr, auxquelles est adjointe en 1885 une préparation au concours d'entrée de l'École navale. En 1875, on crée les Classes préparatoires littéraires (classe de rhétorique supérieure) aux grandes écoles.

Les créations d’écoles suivent de près les développements techniques et les besoins de l’industrie.

En 1851, les écoles de formation des ingénieurs de l'État (Mines, Ponts) s’ouvrent aux élèves externes et délivrent des diplômes d'ingénieur civil.

En 1878 est créée l'École supérieure de télégraphie, qui deviendra l'École supérieure des postes & télégraphes, puis l'École nationale supérieure des télécommunications (ENST). En 1881, c’est au tour de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC), comme école de commerce "supérieure", sur le modèle de l'École centrale pour les ingénieurs civils qui est créée par la Chambre de commerce de Paris. En 1886, une année préparatoire à HEC est ouverte par la Chambre de commerce de Paris. En 1890, on crée un concours commun d'admission aux écoles d'agronomie. En 1894, c’est la création de l'École supérieure d'électricité.

Bien que ce ne soit pas directement mon sujet, je veux souligner que la mise en place des formations d'ingénieurs est au cœur de la construction du système républicain de sélection méritocratique des élites sur la base des capacités et talents, de ce qu'on appelle communément aujourd'hui le mérite.

La sélection méritocratique a donc un double aspect: une composante d'égalité républicaine qui est le legs de la Révolution française et une composante économique et industrielle qui tient à la nécessité de choisir les plus compétents pour des postes qui demandent connaissance et expertise.

La conséquence inévitable est que l'ensemble de cette organisation va être exposé aux mêmes difficultés et défauts que le système méritocratique républicain. Je ne peux que renvoyer à mon livre Qu'est-ce que le mérite? (Bourin éditeur) sur ce point dont la portée ne doit pas être négligée. Les discussions en cours sur les quotas de boursiers dans les grandes écoles, sur la discrimination positive qu'il serait peut-être nécessaire de mettre en place et, de manière peut-être moins "chaude" mais tout aussi sinon plus importante, les interrogations sur le formatage des jeunes ingénieurs et le besoin d'innover en matière de formation témoignent de l'importance de cette question de la méritocratie française avec ses conséquences aussi bien sociales et politiques que pratiques et techniques.

III Le triomphe de l'ingénieur et l'illusion technocratique

Il y eut un âge d'or de l'ingénieur, qui a duré un peu plus d'un siècle, disons entre les années 1850 et les années 1970.

Cet âge d'or fut celui de la construction des moyens de la logistique moderne (les chemins de fer d'abord, les grands ouvrages d'art, les ponts et chaussées, puis les liaisons maritimes et aériennes). Ce fut aussi celui du développement économique sous le signe de l'industrie lourde d'abord puis de la production industrielle mécanisée des biens de toute sorte, y compris dans l'agriculture et l'élevage. Ce fut aussi celui des grands projets industriels, dans l'aéronautique ou le nucléaire ou l'exploration spatiale. Sans oublier que ce temps du capital, des empires et de l'industrie fut aussi celui des deux guerres mondiales. Les sciences de l'ingénieur ont été et sont toujours au centre de l'industrie militaire. De toute manière construire et détruire sont des industries.

Dans les faits, il y eut un pouvoir des ingénieurs.

Ce pouvoir est un pouvoir sur la production en tant qu'industriels ou en tant qu'ingénieurs de production. C'est un pouvoir sur l'innovation à travers l'innovation industrielle – véhicules, produits, procédés. C'est un pouvoir social à travers l'organisation et la rationalisation du travail. Il deviendra parfois un pouvoir politique: Jean Monnet, constructeur de l'Europe est d'abord un spécialiste de logistique et beaucoup de hauts dirigeants soviétiques, comme Malenkov, Kossyguine ou Brejnev, furent au départ des ingénieurs.

Il est à peine nécessaire de revenir sur le taylorisme, du nom de l'ingénieur Frederick Winslow Taylor (1856-1915) qui développa sa méthode d'organisation scientifique du travail à partir de 1980 en cherchant à définir pour chaque processus de production "the one best way" permettant le rendement maximum. Cette organisation repose à la fois sur l'analyse verticale du processus de production depuis la conception jusqu'à la fabrication et sur l'analyse horizontale des tâches avec étude détaillée et ergonomique des gestes, des rythmes, des cadences et fixation de normes de production. Taylor exposa ses théories en 1911 dans son livre The Principles of Scientific Management. [Je signale que l'esprit du livre de Taylor est assez surprenant et même "actuel": il vise, pour commencer, non pas à fournir une théorie de la meilleure productivité mais du non gaspillage et de l'économie des ressources…Il recommande d'autre part constamment une augmentation de la productivité afin d'augmenter les salaires. Il résume enfin sa doctrine ainsi: organiser le travail par la science et pas arbitrairement, établir l'harmonie et pas la discorde, favoriser la coopération contre l'individualisme, favoriser une production maximale, développer chaque homme jusqu'à sa plus grande efficacité et prospérité.]

Si je reviens sur Taylor, c'est parce que cet idéal de l'organisation scientifique du travail fut très vite au cœur de la logistique militaire de la première guerre mondiale, surtout à partir de l'intervention américaine à l'automne 1917. Elle s'étendit ensuite jusqu'à fournir un modèle d'organisation sociale et économique des sociétés industrielles.

Il y a eu dans les années 1920-1930 toute une littérature, une doctrine et surtout des groupes d'influence pour promouvoir ces idées qui débouchent sur l'utopie du Meilleur des mondes de Huxley en 1932…, sur la mécanisation des populations dans les régimes totalitaires fasciste et soviétique, et finalement sur le rêve d'un gouvernement des managers.

Ainsi le philosophe Bertrand Russell prédit dans The Scientific Outlook of the World publié en 1931, l'avènement d'une société technoscientifique qui utilise les meilleures techniques scientifiques de production, d'éducation et de propagande avec une organisation planifiée de ses buts. Russell estime que cette organisation planifiée n'en est, au moment où il écrit, qu'à ses débuts. En 1931, elle n'est illustrée que par le Japon du Meiji et l'Urss. Russell célèbre la caractéristique principale de l'URSS, à savoir la direction unitaire des activités de toute une nation. Il voit l'avenir dans la création de deux classes d'hommes, l'une d'exécutants inférieurs, l'autres de savants et chercheurs destinés au gouvernement scientifique du monde Le chapitre 13 sur l'individu et le tout décrit en détail, froidement et de manière plutôt positive la disparition de toutes les valeurs de l'homme démocratique du XIXe siècle, non seulement la liberté sous tous ses aspects (choix de la profession, de la reproduction) mais aussi de l'égalité : ce ne sont que des rêves du XIXe siècle.

Dans ces mêmes années 1930, un philosophe français, qui allait devenir successivement le père de la sociologie française du travail, puis de l'idée de société du loisir et enfin inventer les études de communication, Georges Friedman, ramenait d'un séjour en URSS un livre étrange Problèmes du machinisme en URSS et dans les pays capitalistes (Paris, éditions sociales internationales 1934).

Dans ce livre, il fait l'éloge de la polyspécialisation soviétique et d'une conception de l’orientation professionnelle tenant compte à la fois du profil de l’individu et des besoins de l’économie, dans une perspective de fluidification grandissante des emplois grâce au développement de la technique, en insistant sur l’unification du peuple dans la culture technique (“la profession qui chez nous divise, est en URSS un puissant auxiliaire d’unité humaine” p. 42). La prédestination sociale par le métier serait ainsi remplacée par la fluidité de la polyspécialisation (p. 47). Il faut le taylorisme sans “la cruauté raffinée de l’exploitation bourgeoise” (p. 54 à travers une citation de Lénine en 1921).

D'innombrables autres publications de l'époque allaient dans le même sens. Ainsi J. Lafitte avec ses réflexions sur la science des machines en 1932 et la même année G. Lamirand sur Le rôle social de l'ingénieur. Dans la même décennie 1930, se forme le groupe X-crise, fondé par Gérard Bardet et André Loizillon, qui recommande la planification, contre le libéralisme. Certains membres, comme Raymond Abellio ou Jean Coutrot (lié à la synarchie) seront tentés de collaborer avec le pétainisme pour la tâche de reconstruction de la France, mais la plupart comme Louis Vallon, Jules Moch, Alfred Sauvy choisiront la résistance et entreront dans l'administration de l'après-seconde guerre mondiale.

En fait l'idée d'un gouvernement des ingénieurs, d'inspiration saint-simonienne, cadre mal avec un monde complexe, surtout humainement complexe. Si l'on se refuse à mécaniser les hommes et à employer des moyens autoritaires, il faut élargir la notion et envisager un gouvernement des experts et des managers occupant des postes clefs à la mesure de leur compétence dans un régime démocratique. C'est précisément l'idée de l'inventeur du terme "technocracy", l'américain William Henry Smyth, un ingénieur californien qui définit la technocratie en 1919 comme le gouvernement du peuple rendu efficace à travers l'action de ses serviteurs, les savants et les ingénieurs. Smyth avait à vrai dire en tête la démocratie industrielle, l'organisation du travail au service des travailleurs mais le terme en vint rapidement à s'étendre à une conception technique de la politique.

La notion aura une fortune ultérieure considérable après le livre de James Burnham (1905-1987), sur la révolution managériale de 1941, qui sera lu en Europe au moment du plan Marshall et de la reconstruction largement planifiée de l'après-guerre.

Burnham, ancien militant communiste trotskyste, développait l’idée de la bureaucratisation inévitable des sociétés modernes aux mains des managers, ceux qui gouvernent la production. Une "révolution managériale" était, pour lui, en cours de réalisation : le développement des sciences et de la technique doit conduire à l'émergence d'une nouvelle classe sociale intermédiaire entre prolétaires et bourgeois, les "techniciens », qui imposeront peu à peu leur pouvoir dans les rapports de production. Ces "organisateurs" "placés à la tête de ces grandes unités de pouvoir que sont la grande industrie, l’appareil gouvernemental, les organisations syndicales, les forces armées, constitueront la classe dirigeante", indépendamment des types de régimes politiques et économiques de l'époque.

Les analyses de Burnham reçurent une élaboration plus subtile dans l'idée de technostructure de J.K. Galbraith (Le nouvel Etat industriel en 1961), dans l'idée de société postindustrielle de Raymond Aron. D'autres penseurs s'en servirent de manière critique, comme Charles Wright Mills dans sa dénonciation de l'élite de pouvoir de 1956, ou Milovan Djilas et les penseurs qui allaient s'en prendre à la nouvelle classe des techniciens soviétiques et à la Nomenklatura.

Elles ont en effet aussi cet intérêt qu'elles permettent d'analyser la manière dont experts, hauts fonctionnaires, grands industriels, en viennent à former une nouvelle caste. Dans le cas de la France à travers le système en partie cadenassé des grandes écoles et des grands corps (voir mon blog).

IV. Perspectives et défis contemporains

Beaucoup de choses ont changé depuis trente ans.

Les sciences n’ont plus grand-chose en commun avec celles de la liste encyclopédique et systématique du 19ème siècle.

Des branches d'activité qui paraissaient à peu près éternelles aux hommes du 19ème siècle persuadés qu'ils étaient d’arriver au bout de la connaissance et du développement ont changé du tout au tout: pensons aux transports ("ponts et chaussées"), à l'exploitation des matières premières ("mines"), à la construction.

D'autres se sont rajoutées: les sciences agronomiques, les biotechnologies, les sciences des systèmes complexes.

Au lieu de sciences fondamentales qui commandent des applications dérivées on trouve partout la technoscience dont il a été question, où se mêlent inextricablement technologies et théorie au sein d'appareillages indispensables, avec une intrication forte de la recherche et de l'ingénierie. Alphonse Lavallée, le fondateur de l'Ecole centrale, dont j'ai déjà parlé, n'en aurait pas été surpris lui qui voulut d'entrée de jeu associer recherche et études d'ingénieur.

Auguste Comte avait très bien vu les risques inévitables de la spécialisation et de la diversification des disciplines. Il attendait du philosophe positif qui suivrait son programme qu'il soit ce spécialiste de la généralité qui ressaisit le point de vue général sur l'ensemble.

Sauf que ce n'est pas seulement le point de vue général, devenu intotalisable, qui pose problème. Il y a plus encore les difficultés liées au fait que la plupart des recherches importantes se font aujourd'hui à l'interface des disciplines traditionnelles et requièrent plus qu'une interdisciplinarité une transdisciplinarité. Les disciplines doivent s'effacer devant des objets redevenus concrets et complexes.

Tout ceci explique les difficultés à définir la profession d’ingénieur, lorsque, par exemple, la commission du titre d’ingénieur fait part en 1999, il y a dix ans, de sa perplexité face à des demandes d’habilitation portant sur des spécialités ne relevant pas des domaines traditionnels de l’ingénieur – urbanisme et aménagement paysager, biologie appliquée, génie biologique et médical, design et ergonomie, logistique et transport, génie industriel dans des acceptions fort diverses…

Les productions, systèmes, processus sont devenus incroyablement divers et complexes.

Ils sont souvent aussi gigantesques.

Ils sont mutualisés et globalisés, ce qui veut dire qu'ils requièrent l'intervention de personnes nombreuses, dispersées sur plusieurs sites, souvent de formation et de culture différentes, entre lesquelles la communication est beaucoup plus problématique qu'elle l'était au sein de groupes restreints et assez homogènes.

Du côté des sociétés humaines aussi les choses ont terriblement changé.

Je ne vais pas me lancer dans un inventaire des changements sociaux contemporains, un inventaire qui serait forcément incomplet ou prendrait vite des allures de bazar. Je veux juste pointer quelques changements sociaux qui affectent les ingénieurs, leur profession et leur formation par leurs conséquences.

1°) Nous sommes habitués à un très haut niveau de progrès et de confort technique. Compte tenu de l'offre immense et constamment renouvelée pour des raisons économiques d'objets techniques perfectionnés, nous ne sommes pas étonnés par la puissance technique. Nous la trouvons en fait normale et nous sommes exigeants comme si le confort et la performance technique devaient être garantis. Il y a donc une perte de curiosité et d'admiration pour l'ingénieur, l'ingénierie et ses réussites. Les attentes sont fortes au point d'être excessives. L'idée que ça casse, que ça ne marche pas, que ça puisse ne pas tourner rond nous rend nerveux. Voir les mésaventures récentes de l'Eurostar et l'intervention…du Président de la République, rien de moins.

2°) En même temps nous avons peur de tout, probablement parce que nous avons de plus en plus de contrôle sur tout. La moindre chose imprévue ou accidentelle déclenche la panique. Les périls obscurs nous inquiètent et sont exploités par les lobbies, par exemple les périls des nanotechnologies ou ceux induits par la traçabilité informatique. Du coup on met en place un peu partout des variantes du principe de précaution pour parer aux périls prévisibles ou moins prévisibles, voire à l'imprévisible, ce qui est un comble. Il y a de ce point de vue une peur latente et bizarre de la technologie et de la science, qui ne va néanmoins pas jusqu'à la technophobie parce qu'il y a toujours en arrière-fond le désir d'une contribution au bien-être le plus immédiat. [Je n'ai guère vu de conférences à l'Utls, fût-ce sur les sujets les plus abscons, qui ne se terminât pas sur un espoir d'amélioration de la santé…]

3°) La facilité de la vie a engendré une sorte d'hédonisme de l'instantané: il faut que ça marche vite et que la satisfaction ne soit pas différée. Ce que j'appelle l'hédonisme de la télécommande et du click. Ce qui ne favorise pas les entreprises difficiles ni les projets à long terme. Demander à un jeune ingénieur de s'engager dans un projet spatial à dix ans, Valérie Cazes l'a dit ici, lui paraît lunaire.

4°) Enfin, l'appât du gain, le désir de richesse, la convoitise sont devenus le moteur de la plupart des comportements ou des comportements de la plupart. D'où le succès des carrières financières. Il y eut le temps des ingénieurs, puis celui des commerciaux et maintenant celui des financiers. Il faut que ça paie.

Or dans le même temps, les besoins en ingénieurs et spécialistes techniques de haut niveau ont explosé. La conférence de M. Claude Maury a donné là-dessus toutes les informations indispensables dans sa remarquable conférence qui fera date.

En 2005 le stock mondial d'ingénieur était de 25 millions. Les flux ont été multipliés par 30 entre 1920 et 1990. Entre 2000 et 2010 on est passé de 1,3 million de diplômés à 1,6, soit une progression de plus de 20 %.

Les projets technoscientifiques sont gigantesques, leur nombre est élevé et la demande autour du globe est immense. Je ne prendrai qu’un exemple : l’explosion des villes chinoises et de la construction urbaine qui tend non seulement la demande sur les matières premières et la main d’œuvre, mais aussi sur les besoins en architectes, assistants d’architectes, programmeurs, ingénieurs de construction, ingénieurs en logistique, etc., etc. On pourrait dire la même chose des plateformes pétrolières, des moyens de transport rapides, des recherches sur les virus. En fait, tous les secteurs sont concernés, depuis les plus complexes (spatial, nucléaire) ou vitaux (santé) jusqu’aux plus futiles apparemment (le packaging, l’industrie du luxe).

Cela crée une demande extrêmement forte en scientifiques, ingénieurs et techniciens de haut niveau qui sont partout ou presque dans la recherche et développement et aussi sur le terrain.

Ce succès implique malheureusement une relative perte de prestige par banalisation du métier. D'où le succès du modèle allemand de formation des écoles et universités techniques. La perte de prestige a aussi avoir avec l'importance de l'assistance logicielle développée hors sites à distance. La nécessité de mettre sur pied sur place des solutions complexes originales demeure mais elle est réduite et le recours à l'assistance des bureaux externalisés se développe. Ce qui réduit évidemment la demande d'expertise de haut niveau sur le terrain traitée dans les bureaux d'études, de vérification et dans les sociétés d'ingénierie.

Je n'entrerai dans la discussion du modèle français dont la conférence de Claude Maury a montré à la fois la rigidité et la singularité (la fameuse "exception française") et, en réalité, la grande adaptabilité et l'évolution bien avancée. Claude Maury l'a dit: d'ores et déjà un quart des diplômes décernés en France le sont par les universités et la moitié des diplômés ne sont pas passés par les classes préparatoires et les concours. Comme toujours en France, nous concentrons les discussions sur des épouvantails bien visibles et bien spectaculaires mais en réalité nous ajustons les choses empiriquement et, j'ajoute, pas si mal que ça.

Je vais conclure par quelques remarques peut-être trop générales mais qui correspondent à l'ampleur du sujet retenu.

1°) Il reste et restera un noyau dur, qui fait d’ailleurs la force de la formation des ingénieurs français, une solide culture scientifique, mathématique et physique, et l’on en revient toujours à la base : l’analyse et la résolution de problèmes techniques à partir d’instruments scientifiques. Je ne vois pas se dessiner pour demain une ingénierie douce et sans peine.

2°) L'ingénieur aura affaire:

- à des réalisations pratiques de terrain où les techniciens demeurent indispensables et en grand nombre mais pas forcément au niveau de "l'ingénieur" au sens français

- à des projets complexes mobilisant l'intelligence collective (notion à problématiser) d'équipes spécialisées et de spécialistes de la complexité et de l'ingénierie des systèmes

- à des travaux de recherche et développement liés à l'innovation industrielle aussi bien à court terme (sur le modèle des PME allemandes) qu'à moyen termes en fonction, cette fois, de la demande sociale et des promesses du marché (biotechnologies, communication, énergie, transports, sécurité, traçabilité).

3°) Les formations devront répondre à ces besoins en étant diverses et en intégrant des composantes nouvelles (complexité, intelligence collective, sciences humaines). L'idée d'une formation unique de "l'ingénieur" sera donc de plus en plus illusoire (mais elle l'est déjà). Corrélativement les recrutements devront se diversifier afin de trouver le les ressources humaines diverses indispensables, y compris en termes de modes de pensée et de modes d'approche des problèmes, comme l'a bien montré Manuel Gea.

Tout ceci pose des problèmes considérables en termes d'éducation.

Il y a les besoins démographiques en spécialistes dans un contexte de globalisation des ressources et de la concurrence, et il y a aussi les défis de l’éducation contemporaine.

On peut chercher à élargir le recrutement des spécialistes mais encore faut-il qu'il y ait des vocations. Ce n'est pas une perspective très encourageante compte tenu de l'appât du gain et de la difficulté des études…

Une autre solution consiste évidemment à aller chercher ailleurs. La globalisation ne vaut pas que pour les énergies, les matières premières, les produits finis, la pollution et les déchets – mais aussi pour les ressources humaines. Les USA pompent généreusement parmi les élites venues d’un peu partout, les Allemands et les Français parmi les scientifiques des ex-pays de l’Est. Ceci donne lieu à des migrations technoscientifiques : 15% des jeunes diplômés ingénieurs français ont leur premier poste à l’étranger. Ces migrations sont réversibles : il est rare que les chercheurs scientifiques français restent aux USA. Il y a en ce moment un mouvement de retour de scientifiques chinois vers leur patrie. On peut penser qu’un mouvement de cette sorte se produira produire pour les élites africaines avec une croissance africaine annuelle à 6%.

Une autre solution consiste à délocaliser. Aujourd’hui, les transferts ne se limitent plus aux transferts de production vers des pays à niveau de vie moins élevés. Ils touchent aussi les transferts technologiques et ceux de recherche. On a assisté dans un premier temps aux délocalisations en Inde d’activités informatiques de service. Maintenant ce sont des activités d'ingénierie et de recherche qui sont transférées – mais les différences culturelles ne rendent rien facile.

De toute manière, se pose forcément le problème d’une éducation de haut niveau de masse. Nous avons encore une éducation conçue pour des nombres relativement petits et hantée par l’élitisme. Il nous faut donc maintenant concilier élitisme et productivité en quelque sorte. Quadrature du cercle ou défi pour de nouveaux modes de recrutement, d’enseignement et de validation des connaissances ?

Cela demande aussi un souci nouveau de la visibilité. L’élitisme allait de pair avec le renfermement sur soi : on n’avait pas besoin de faire savoir qu’on était les meilleurs. L’épisode du classement désastreux des universités et écoles françaises par l’université chinoise Jiao Tong de Shanghaï est un bon indice des limites de cette vision des choses.

En fait, une des questions cruciales de nos sociétés développées est celle de la formation et de la transmission : comment éduquer ? Comment former ? Comment sélectionner ? Comment orienter ou gérer les désirs d’orientation des individus ? Comment continuer à éduquer aussi dans un monde où la vie s’allonge, la durée de vie professionnelle doit s’allonger (retraite), où les connaissances évoluent rapidement en qualité et en quantité ?

Ces questions ne paraissent pas tellement graves tant qu’elles demeurent sous forme générale. Mais ici encore les conditions concrètes dans lesquelles elles se posent ont changé.

- le volume des choses à transmettre est énorme et défie les capacités d’apprentissage ; il est difficile de hiérarchiser les connaissances ;

- les spécialisations sont inévitables et elles font perdre de vue les enjeux généraux et la vision globale ;

- la pluralité des points de vue est considérable et avec souvent des bons arguments de part et d’autre. Ex. OGM, réchauffement climatique, nucléaire, dépistages génétiques ;

- la sélection, la formation et l'évaluation doivent être de masse et donc standardisées et normalisées. Ex Le LMD, les équivalences pour les étudiants mobiles, les miracles attendus des TIC, mais la validité des procédures pour des grands nombres est problématique, etc.

- les conditions psychologiques d’enseignement ont changé : le renouvellement rapide des informations favorise le décrochage d’attention et le zapping, les capacités d’attention sont diminuées ou rendues fluides, les techniques de base sont oubliées (calcul mental, googlisation, recherches rapides sur Internet).

Il n’y a rien de catastrophiste dans cette description, seulement la prise de conscience des paramètres d’une situation nouvelle. Je n'ai pas de solution miracle à proposer mais c'est avoir déjà fait un pas que de décrire la situation et ses contraintes.

En tout cas, et ce seront mes derniers mots, il n'y aura pas de solution si l'on ne poursuit pas sans relâche la tâche de réintroduction des sciences et des techniques dans la culture au sens large et au sens noble. Ce fut la mission que s'assigna dans les années 1760 l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est celle que nous nous sommes assignés aussi à l'Utls. Il faut continuer et ce cycle de conférences s'est efforcé d'y contribuer.

Yves Michaud le 19 janvier 2010.

Dans la même collection

-

Grands défis et nouvelles pistes pour demain

BASTIEN Rémi

Une conférence du cycle : Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30 Grands défis et nouvelles pistes pour

-

Le généraliste, le spécialiste et l'expert

Une conférence du cycle : Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30 Le généraliste, le spécialiste et l'expert

-

L'ingénieur et la recherche : inventer la connaissance

MORVAN Michel

Une conférence du cycle : Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30 L'ingénieur et la recherche : inventer la

-

Intelligence collective et travail collaboratif

CAZES Valérie

Une conférence du cycle : Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30 Intelligence collective et travail

-

La formation des ingénieurs aujourd'hui : continuités, comparaisons mutations

MAURY Claude

Une conférence du cycle : Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine de janvier 2010. La formation des ingénieurs aujourd'hui : continuités, comparaisons mutations.par

-

Le reengineering : comment passer d'un domaine à l'autre ?

Une conférence du cycle : Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30 Le reengineering : comment passer d'un

-

L'ingénieur et les sciences de la vie

DINE Gérard

GEA Manuel

Une conférence du cycle :Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine » du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30 L'ingénieur et les sciences de la vie par

-

Penser en ingénieur : méthodes de pensées et de travail

Une conférence du cycle : Qu’est-ce qu’un ingénieur aujourd’hui ? L’ingénieur, le génie, la machine du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30 Penser en ingénieur : méthodes de pensées

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Violence et conflit

MICHAUD Yves

Conférence du 3 juin 2000 par Yves Michaud. 1) Il nous faudrait toujours garder à l'esprit la différence entre les vraies images de la violence (et la violence réelle), généralement pas montrées

-

L’Université de tous les savoirs, bilan d’une aventure

MICHAUD Yves

L’Université de tous les savoirs, bilan d’une aventure par Yves Michaud, philosophe

-

Les médias reflètent-ils l'opinion publique ?- Yves Michaud

MICHAUD Yves

Les médias reflètent-ils l'opinion publique ?- Yves Michaud Premiers entretiens du jeu de paume L’Université de tous les savoirs et Le Château de Versailles présentent les Premiers entretiens du Jeu

-

Humanités pour le post-humain - Yves Michaud

MICHAUD Yves

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Humanités pour le post-humain par Yves Michaud

-

Variétés du déplacement - Yves Michaud

MICHAUD Yves

L'ensemble de ces conférences aura permis de se faire une idée d'un monde où les déplacements à grande échelle tiennent une place essentielle - un monde mobile et fluide, pour ne pas dire liquide. Ce

-

Conflit, ritualisation, droit : la gestion de la diversité

MICHAUD Yves

Psychologiquement, la relation humaine à la diversité est ambivalente : la diversité suscite la curiosité et stimule ; en même temps elle apparaît comme une menace et déclenche l'agressivité. Les

-

Ouverture du premier forum de la démocratie et du savoir

HéRITIER Françoise

MICHAUD Yves

Yves Michaud, Université Paris-1, organisateur du Forum Françoise Héritier, Collège de France Lionel Jospin, premier ministre

Sur le même thème

-

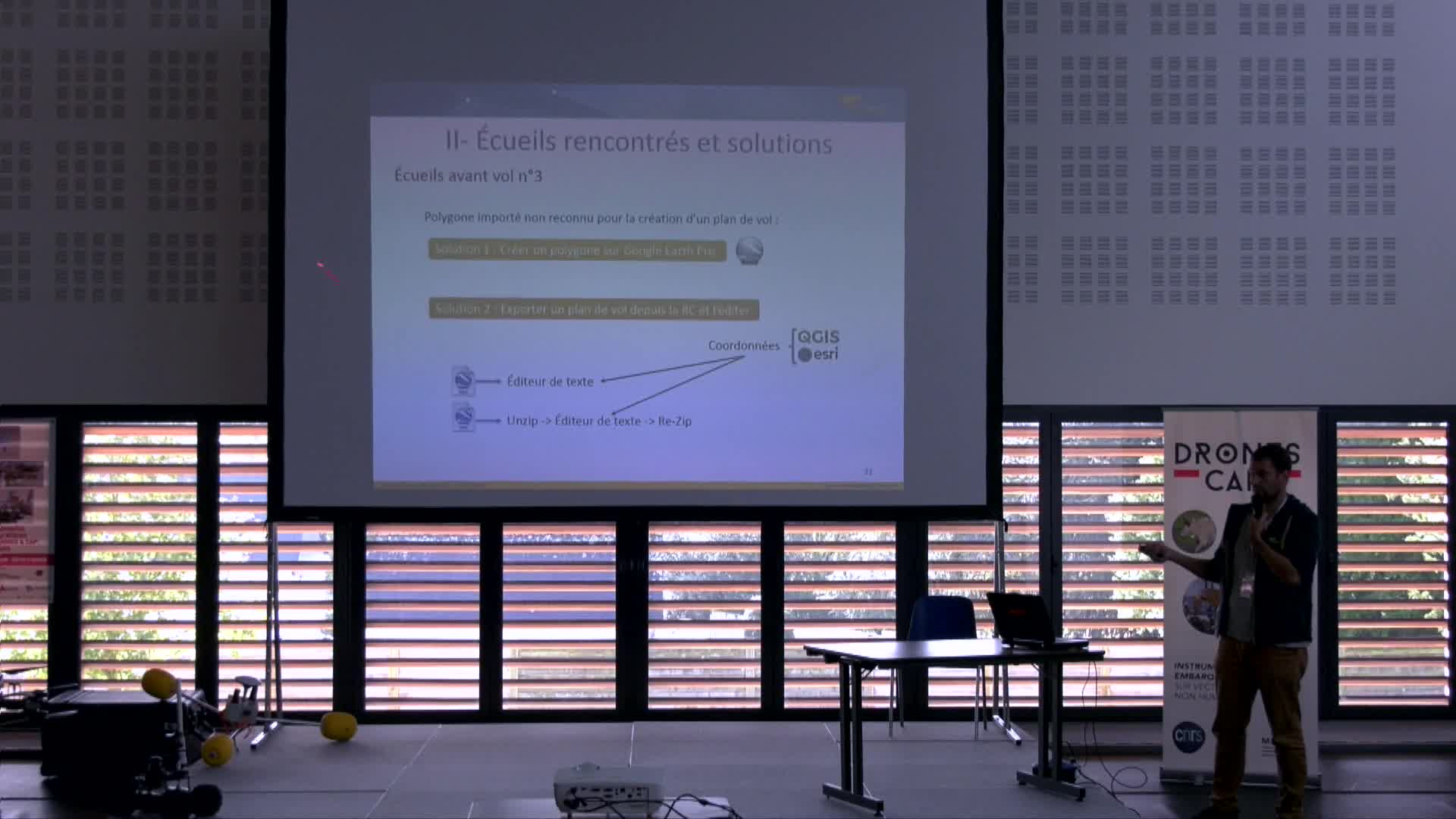

Quelques écueils rencontrés lors de la mise en œuvre de drones aériens - Journées Drones et Cap 20…

LIABOT Pierre-Olivier

Quelques écueils rencontrés lors de la mise en œuvre de drones aériens : un retour d’expérience au service de la communauté

-

Plateforme de surveillance des activités côtières - Journées Drones et Cap 2023

MAITRE Julien

Plateforme de surveillance des activités côtières

-

Xsun Drones Solaires - Journées Drones et Cap 2023

DAVID Benjamin

During the last decade, small and medium drones with less than 25kg take-off weight have become indispensable tools to serve a variety of commercial and scientific applications in the Geospatial

-

IA pour l'architecture

MARSAULT Xavier

Partenaires : Laboratoire MAP-Aria et Architecture, Conception et Culture Numérique - ACCN.

-

IA, littérature et technologies #3 - La recherche documentaire, les sources et ChatGPT

PORLIER Christophe

BERTANI Nicola

IA, littérature et technologies #3 - La recherche documentaire, les sources et ChatGPT

-

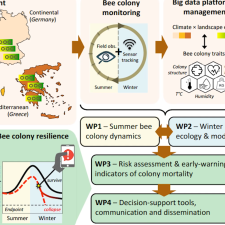

BeeConnected

BeeConnected, projet européen étudie, développe et teste de nouvelles solutions numériques pour fournir des indicateurs d'alerte précoce sur la mortalité des colonies d'abeilles mellifères.

-

Connection spaces: surveilled subjectivity in depth

BALL Kirstie

Connection spaces: Surveilled subjectivity in depth, intervention de Kirstie BALL, (University of St Andrews), dans le cadre du Colloque "Human Agency, Digital Society and Data-Intensive Surveillance"

-

Le progrès sans la croissance ? Comparaison et interaction des lignées techniques et biologiques [c…

BONTEMS Vincent

En 1983, le philosophe Gilbert Simondon estimait que "La technologie approfondie doit apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l'ancien et à le réactualiser pour en faire un

-

Présentation du jeu sérieux « E-LearningScape Access »

Présentation du jeu sérieux « E-LearningScape Access » Mathieu Muratet, maître de conférences en informatique, UMR CNRS 7606 LIP6, Sorbonne Université.

-

Table ronde : Handicap, Éducation et Numérique et « Les futurs de l’éducation »

Table ronde : Handicap, Éducation et Numérique et « Les futurs de l’éducation » • Marie-Caroline Missir, directrice générale du réseau Canopé • Jean-François Cerisier, professeur de sciences de

-

Conclusion de la journée de la chaire HÉN 2022

Conclusion de la journée de la chaire HÉN 2022 Retour sur la journée par un grand témoin Aziz Jellab, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, professeur associé à l’INSHEA

-

Table ronde : La construction d’une identité professionnelle enseignante européenne via des disposi…

La chaire Handicap, Éducation et Numérique (HÉN) au service de la construction collective d’une école du futur inclusive : « Faire monde commun » Table ronde : La construction d’une identité