Chapitres

Notice

LES « DIT-ON » ET AUTRES RÉCITS PLUS SÉRIEUX - INTERVIEW DE JEAN-PAUL COLLEYN

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Des recueils de fables aux enquêtes de terrain en sciences humaines et sociales, les contes et les légendes d'Afrique captivent depuis longtemps de nombreux lecteurs, qu'ils soient ou non occidentaux. En revanche, les rumeurs, les ouï-dire, les anecdotes et autres commérages qui y ont cours et qui peuvent tout autant nous éclairer sur l'organisation d’une société, ses imaginaires et ses représentations, ont été très souvent relégués au second plan.

Dans cette anthologie, l’anthropologue Jean-Paul Colleyn et son collaborateur malien Mingoro Sanogo ont rassemblé une cinquantaine de récits, entendus et collectés au Mali entre les années 1980 et les premières décennies du xxie siècle. Néologisme formé par la combinaison des on-dit et des dictons, les « dit-on » sont à la fois de petits contes sur les origines et de véritables paraboles des temps modernes, mêlant fiction et récit autobiographique.

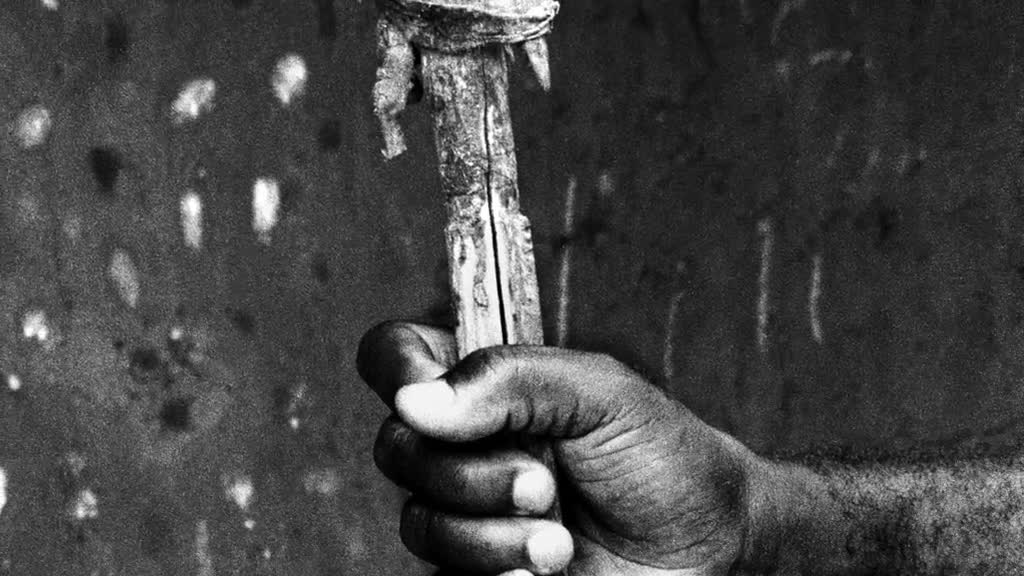

En creux, ces histoires brossent ainsi un portrait aux multiples facettes de la société malienne : l’amour, la vie conjugale, la sexualité, tout comme les cultes, leurs dieux, leurs génies et leurs malédictions, émaillent le quotidien que racontent ces témoignages. Plutôt que de se concentrer sur les illustres cultures de cour africaines, connues pour leurs griots et leurs marabouts, ce livre entend réhabiliter les modes moins prestigieux de l’oralité, tout en montrant que le bouche-à-oreille demeure encore aujourd’hui une source d’information tout aussi instructive que savoureuse.

Thème

Documentation

TRANSCRIPTION

L'objectif de l'ouvrage était d'être un peu en marge de nos travaux académiques, où j'étudiais, par exemple, tel ou tel culte, ou telle ou telle histoire, telle ou telle péripétie. Et ce sont toutes les petites histoires qu'on a entendues sous l'arbre, à l'heure de la sieste, en prenant le thé. Donc, on a rassemblé tout ça et on a trouvé que ça disait quelque chose de la société, que ça racontait des manières de vivre. Je trouve que ça tombe plutôt bien parce que, aujourd'hui, on ne parle plus que des djihadistes au Mali. On pense que tout le Mali est comme ça, en proie… Non, pas du tout. Il continue à y avoir, par exemple, même à Bamako qui est une grande ville mégapole aujourd'hui, ce qu'on appelle les grains. Ce sont des groupes informels sur le pas des portes où les gens se réunissent et font du thé et ils se racontent des histoires. C'est un livre avec deux auteurs. Malheureusement, l'autre auteur est au Mali. C'est un villageois dans la campagne, un peu hors d'accès aujourd'hui. Nous ne pouvons même plus nous rendre sur nos terrains d'enquête. Il mélange un peu les on-dit et les dictons, et il ramasse tout ça en une seule formule qui est les dit-on. Et c'est devenu un jeu de mots. On a beaucoup rigolé avec ça parce que je lui ai dit que ce n'était pas tout à fait un français habituel, mais il y tenait beaucoup. Il dit : "Ça, c'est un dit-on." Et c'est devenu une sorte de genre littéraire, de littérature orale, si on veut, qu'on a appelée les dit-on. On avait un carnet spécial et un petit magnétophone pour enregistrer ces histoires qu'on raconte au village, qui vont des bavardages jusqu'aux contes. Par exemple, une manière de dire, c'est de dire : "Ça fait longtemps que je n'ai plus pilé la potasse avec ma femme." Alors, ça veut dire : "J'ai plus fait l'amour avec ma femme." Parce que pour fabriquer le tô qui est le plat national, une sorte de polenta, de bouillie de mil, on a besoin de potasse. Donc, on pile dans un pilon la potasse, et c'est la métaphore qu'il l'emploie pour dire l'acte. Et tout le monde comprend ce que ça veut dire, sauf peut-être l'étranger. Dans les dit-on, il y a les bavardages aussi, parce que les bavardages c'est une technique médiatique. C'est-à-dire c'est que ce qui circule dans l'espace public, ce qu'on y met quand on n'a pas les moyens techniques, c'est le bavardage, c'est le bouche-à-oreille. Il y a beaucoup de joutes aussi et il y a des insultes, des insultes positives et des insultes négatives. Par exemple, sur les descriptions, ce n'est pas une insulte de décrire la personne, de dire le courtaud pour quelqu'un qui est petit et trapu, de dire le chauve ou le gaucher ou l'estropié, ce n'est pas une insulte, ça se dit couramment. En fait, dans l'ancienne Gaule, c'était le cas aussi. J'ai lu ça quelque part. Donc, tout le monde a des petits surnoms comme ça. Je m'appelais, par exemple, (inaudible) qui veut dire le crâne de vautour, vous devinez tout de suite pourquoi… Mais c'est affectueux et il y a même des insultes rituelles. Les gens qu'on aime bien, par exemple deux familles alliées, ça provient peut-être d'un passé militaire où il y a eu un massacre et deux familles ont décidé de ne plus jamais se faire la guerre et sont devenues parents à plaisanterie. C'est-à-dire que quand ils se voient, ils s'insultent pour vérifier que personne ne s'emporte, personne ne se fâche. Ça me rappelle la salam khoya. C'est très connu au Mali et c'est une technique d'apaisement. Comme il n'y a pas d'écrit, la culture des gens est transmise par l'oral. Il y a deux types d'oralité principaux dans cette zone, on dit : "Il y a la mémoire des yeux, ce dont on a été le témoin direct, et il y la mémoire de l'oreille, ce dont on a entendu parler." Évidemment, la mémoire des yeux est plus fiable que la mémoire de l'oreille. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces paysans maliens ont beaucoup de temps pour réfléchir. Ils travaillent comme des fous, ce qu'on connaît rarement en Afrique où il y a des préjugés sur la paresse africaine. Mais ils produisent sur un espace de temps très court de quoi vivre toute l'année. Et la saison sèche qui dure quand même pratiquement de fin décembre à juin, ils font des rituels, Il y a énormément de rituels avec des éléments qu'on aime un peu moins, qui sont les sacrifices, mais avec des sorties de masques, des danses, de la musique, du théâtre. Là, on ne peut pas y aller comme ça, il faut être initié, il faut être introduit. Mingoro m'a vraiment frayé tout un chemin jusque dans des cultes très secrets. J'étais obligé, au début de l'ouvrage, de planter un peu la construction du personnage de Mingoro, puisque l'essentiel des récits sont racontés par lui. Il y a le fait qu'il était un paysan devenu estropié, donc devenu devin et expert en géomancie. Et puis aussi, il s'articule avec ce principe de ce que je vous ai raconté, du fait que c'est en marge de tout ce qu'on sait, quand on se détendait un peu et qu'on se mettait à raconter des histoires. On a collectionné un peu tout ça en se disant qu'on en ferait peut-être un jour quelque chose. Et puis, on a abordé des thèmes, notamment le thème très important de la sexualité. Et il y avait aussi la question des génies, puisque je vous ai parlé de la possession. Mais il y a les hommes, il y a les animaux, il y a les plantes et il y a les génies. On les appelle (ginn), c'est un mot arabe qu'ils ont adopté parce que c'est reconnu aussi par le Coran. Donc, ça fait une sorte de protection et on ne les voit pas, sauf dans des circonstances particulières. Et à ce moment-là, ils peuvent prendre différentes apparences. Souvent il y en a qui sont féminins, d'autres masculins. Il y en a qui ont les pieds à l'envers, qui ont une grande chevelure blonde, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et ces génies peuvent faire des tours pendables aux humains parce qu'ils leur reprochent de détruire la nature, de saccager des lieux. Et quand quelqu'un a un comportement qui sort de la norme humaine normale, quand on se conduit normalement, on se dit : "Bon, il y a du génie là-dessous, il y a quelqu'un qui le tient." Il y a un chapitre qu'on a appelé Crise de foi, parce que nous sommes dans des crises de foi très aiguës, au Mali. Les plus connus, évidemment, c'est le djihadisme, encore que c'est aussi une surinterprétation de la presse et du monde politique d'avoir voulu étiqueter les méchants sous une étiquette particulière, alors que le véritable problème du Mali, du Burkina, du Niger, etc., ce ne sont pas les extrémistes djihadistes. Je ne les aime pas, ils existent, mais ils sont produits par une situation. Et cette situation, c'est l'échec d'un modèle de développement où il n'y a pas de place pour les jeunes. Les gens font des études, ça ne sert à rien. Il n'y a plus de débouchés et quand il y en a, c'est ailleurs et ils sortent du pays. Je caricature un peu, mais c'est quand même globalement ça. Donc, il y a une crise générale, mais il y a une crise de foi quand même, parce qu'il y avait un islam. L'islam du Mali est traditionnellement un islam très tolérant. Alors, il y avait un chapitre qui était des disputes. C'est très intéressant, les disputes. C'est vraiment le révélateur des contradictions sociales et tous les anthropologues s'intéressent aux disputes. On a recueilli un certain nombre de disputes, y compris certaines où Mingoro était lui-même impliqué. Et puis parfois d'autres où des décès ont été attribués à des conflits, mais par agression magique. Quand tombe sur un seul individu un nombre de hasards malencontreux qui le rendent malade et le font mourir, en général, on suspecte une agression magique. Et cette agression peut être plus ou moins nommée, mais elle peut aussi être dans le vague, et un jour, on pense qu'on saura le fin mot de l'histoire, mais on n'en est pas absolument sûr. Et il y avait des conflits aussi de type colonial. La colonie n'était déjà plus là, c'était l'indépendance, mais il y avait quand même les grandes compagnies comme la Compagnie cotonnière malienne des textiles avait des techniciens européens, italiens et français, un peu de toutes les nationalités. Et ça a donné lieu aussi à des conflits de type "racistes". On a essayé de trouver une sorte de réflexion sur l'oralité. Elle a ses inconvénients parce que, évidemment, rien n'est archivé, donc on est tributaire de la transmission. Le problème des cultures africaines aujourd'hui, c'est qu'elles ont été très confiantes en elles-mêmes. Ils ont pensé, c'est même vrai dans les migrations, que la culture se transmettait comme ça. Mais quand les parents n'ont plus le temps de parler à leurs enfants, qu'ils travaillent nuit et jour, quand ils rentrent, les enfants sont couchés, etc., femmes et hommes, les femmes de ménage, la culture ne se transmet plus. Pareil en Afrique, si l'école a fait gagner peut-être un bagage intellectuel à certains enfants, elle les a aussi coupés des transmissions de leur culture propre. Je suis assez sensible à un courant de la sociologie et de l'anthropologie qu'on a appelé l'ethnométhodologie. C'est un mot un peu compliqué, un peu bizarre. Ce sont les Américains qui, dans les années 1960 principalement, et même un peu avant, se sont demandés : "Qu'est-ce qu'il faut à l'individu qui arrive, c'est-à-dire le nouveau-né, pour pouvoir vivre en société ?" Donc, il y a un apprentissage, il y a une compétence. C'est-à-dire tout ce qu'on doit apprendre pour s'y reconnaître, pour savoir où on en est, connaître le paysage symbolique dans lequel on est. C'est un des problèmes aussi du multiculturalisme. Ce n'est pas parce qu'on occupe plus ou moins les mêmes lieux qu'on a la même géographie sentimentale, les mêmes points de repère, les mêmes dettes envers les anciens. Et cette idée de compétence, je trouve qu'elle est très intéressante. C'est à travers toutes ces petites anecdotes apparemment de peu de poids et ces interactions entre les gens, les échanges de propos, etc., que la compétence se dégage. Je ne pense pas que ce livre sur les blabla, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ne me paraît pas superficiel, au contraire. Sur le plan des méthodes, elles étaient assez simples. J'ai commis un peu un interdit, j'ai transgressé un interdit en ayant un informateur privilégié. On a dit que c'était très mauvais, qu'il fallait varier les points de vue, etc. Mais je considérais que Mingoro était devenu un ami intime, dont je respectais le regard et les opinions. Même quand je faisais des vérifications ou des enquêtes avec quelqu'un d'autre, je finissais toujours chez lui pour lui demander ce qu'il en pensait. Je n'ai aucune honte là-dessus. Je le revendique formellement et je considère, au contraire, que le hit and run où on pose une question et on s'en va, vite la réponse, et on s'en va, c'est extrêmement mauvais. C'est pour ça que je n'aime pas trop les enquêtes quantitatives où on coche des choses dans une visite rapide dans un village. Parce qu'au Mali il y a une politesse qui veut que si vous affirmez quelque chose, on ne vous contredise pas. Au contraire, on dit : " Je suis d'accord avec toi." Et si on continue à bavarder, vous vous rendez compte que la personne n'est pas du tout d'accord et pense exactement le contraire. Donc, tout est dans la dialectique et plus on revient sur des questions, plus on en apprend. Et on sait bien par la psychanalyse, par la philosophie et par la déconstruction à la Derrida et autres, qu'il y a un tourniquet des interprétations et que c'est en creusant de plus en plus une relation qu'on apprend. C'est un point sur la méthode. L'autre est plus positiviste : j'ai utilisé le magnétophone et aussi la caméra comme méthode d'enquête, une petite indiquant comme bloc-notes. Donc, j'ai beaucoup de matériaux audiovisuels. Même une grande partie des dit-on sont filmés. La préface est de Manthia Diawara qui est un autre de mes grands amis que je connais aussi depuis les années 1980, avec qui on avait fait une grande exposition au parc de la Villette sur le Mali qui s'appelait Mali Kow, les affaires, les choses du Mali, où il y avait beaucoup d'immigrés. C'était un grand plaisir. On avait fait ça avec Manthia et Catherine de Clippel, avec beaucoup de photos, de vidéos. Et on a beaucoup voyagé ensemble aussi en Afrique. Il est malien, il est né en pays soninké, dans le Kingi, qui est quasiment dans le désert au nord, à la frontière mauritanienne. Mais il a passé sa jeunesse à Conakry où son père était commerçant. Puis les étrangers ont été expulsés par Sékou Touré. Il a eu tout un itinéraire. Finalement, il a fait une carrière américaine classique. Il est passé par les universités américaines. Ce n'était pas une formation française, mais il a été très ami de Jean Rouch, par exemple. C'était un grand ami de Jean Rouch et on s'est lié d'amitié. Il est prof de lettres et il est très amusant là-dessus parce qu'il me dit : "Vous, votre travail d'anthropologue, c'est d'une mesquinerie incroyable. Nous, on y va, l'imaginaire… Mais toutes ces notes de bas de page, tout (inaudible) comment vous pouvez faire ça ?" Il fait des films aussi et c'est un esprit assez brillant et assez connu parce qu'il a une manière assez élégante d'exprimer les choses.

Dans la même collection

-

De la rue à la mairie

HamouDavidInterview de David Hamou, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "De la rue à la mairie. Sociologie du municipalisme"

-

Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen

PavyFloreInterview de Flore Pavy, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen"

-

Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme

SznaiderNatanInterview de Natan Sznaider, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme"

-

La Mouridiyya en marche

BabouCheikh Anta Mbacké" La Mouridiyya en marche" est un livre essentiel pour comprendre les interactions entre spiritualité, culture et mondialisation, sur la communauté soufie des Mourides du Sénégal.

-

La modernité tardive en crise. Qu'apporte la théorie de la société ? - Hartmut Rosa

RosaHartmutInterview de Hartmut Rosa, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "La modernité tardive en crise. Qu'apporte la théorie de la société ?"

-

Relations interdites. Prisonniers de guerre français et femmes allemandes pendant la Seconde Guerre…

CicottiniGwendolineInterview de Gwendoline Cicottini, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Relations interdites"

-

Zygmunt Bauman. Une biographie

WagnerIzabelaInterview de Izabela Wagner, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Zygmunt Bauman Une biographie"...

-

Black Metropolis : Une ville dans la ville. Chicago (1914-1945).

RaulinAnneAtukpeSarahInterview de Anne Raulin et Sarah Atukpe, dans le cadre de la sortie de l'ouvrage "Black Metropolis : une ville dans la ville. Chicago 1914-1945

-

Nymphoplastie. Coupez ce sexe que je ne saurais voir

PiazzaSaraInterview de Sara Piazza, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Nymphoplastie. Coupez ce sexe que je ne saurais voir"

-

Jardins en commun(s) - Politiser l'écologie ordinaire

SachseVictoriaInterview de Victoria Sachsé, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Jardins en commun(s). Politiser l'écologie ordinaire"

-

Dieux maudits - L'histoire du blasphème

SchwerhoffGerdInterview de Gerd Schwerhoff, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Dieux maudits. L'histoire du blasphème"

-

Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)

MrozekBodoInterview de Bodo Mrozek, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)"

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Les « dit-on » et autres récits plus sérieux. Mali, 1980-2020"

ColleynJean-PaulParadouPascalPrésentation de l'ouvrage "Les « dit-on » et autres récits plus sérieux. Mali, 1980-2020", de Jean-Paul Colleyn, présenté par Pascal Paradou

-

Photographier les vodous, togo-bénin 1988-2019 de Catherine De Clippel

ColleynJean-PaulChevalFrançoisDe ClippelCatherineÀ partir des années 1980, Catherine De Clippel commence à collaborer avec plusieurs anthropologues en Afrique de l’Ouest avec qui elle réalise plus d’une quinzaine de films documentaires. C’est au

-

VIVRE AVEC LES DIEUX - LA FORCE DE L’ANTHROPOLOGIE VISUELLE

AugéMarcColleynJean-PaulWittersheimÉricDozonJean-PierreBoyer-AraújoVéroniqueRencontre | 16 mai 2019 La force de l’anthropologie visuelle Avec ce livre Vivre avec les dieux, récemment publié, et les cinq films documentaires qu’il contient, le lecteur-spectateur

-

(Re) créer le monde - 19 mai - Nouveaux lieux / Nouveaux regards DEBAT : Modération Adil JAZOULI av…

DiawaraManthiaColleynJean-PaulJazouliAdilJeudi 19 mai - Philharmonie, salle de conférence 17h10 : Nouveaux lieux / Nouveaux regards. Débat : Modération Adil JAZOULI avec Manthia DIAWARA et Jean-Paul COLLEYN

Sur le même thème

-

Présentation du dossier journée Erasmus

Présentation du dossier en vidéo

-

- Le numérique au quotidien : pratiques et enjeux dans une classe soutenue par une ULIS-collège

AssudeTeresaFeuilladieuSylvianeBussezAlexandraMartinPerrineLe numérique au quotidien : pratiques et enjeux dans une classe soutenue par une ULIS-collège

-

Évaluer des usages du numérique à l'école primaire : un regard didactique sur des pratiques ordinai…

DupréFrédéricÉvaluer des usages du numérique à l'école primaire : un regard didactique sur des pratiques ordinaires

-

Usage du numérique dans une dynamique inclusive : impact d'une pratique coopérative sur l'accès aux…

Louge DupratMagalieUsage du numérique dans une dynamique inclusive : impact d'une pratique coopérative sur l'accès aux savoir.

-

Enjeux, principes et outils de l'observation in situ des usages pédagogiques inclusifs du numérique

BenoitHervéEnjeux, principes et outils de l'observation in situ des usages pédagogiques inclusifs du numérique

-

Le projet GTnum à l'échelle d'un territoire académique : témoignage de Julien Roche

RocheJulienLe projet GTnum à l'échelle d'un territoire académique : témoignage de Julien Roche

-

Un questionnaire académique pour donner à voir les pratiques numériques inclusives

DupréFrédéricBenoitHervéUn questionnaire académique pour donner à voir les pratiques numériques inclusives

-

Évaluer l'inclusivité d'un dispositif numérique dans l'éducation (GTnum) : état de l'art

Petry-GenayIsabelleBenoitHervéÉvaluer l'inclusivité d'un dispositif numérique dans l'éducation (GTnum) : état de l'art. Hervé Benoit et Isabelle Petry Genay, INSEI.

-

Ouverture de la journée GTnum#EvalNumInclus 2025

BenoitHervé"Évaluer l'inclusivité d'un dispositif numérique dans l'éducation"

-

Table ronde 2 | Scolarisation des élèves avec polyhandicap en UEEP (unité d'enseignement externalis…

AtlanEstherLeclercAurélieLewi-DumontNathalieTréfféCarolineAndréCécileZornSabineMise en commun des échanges qui se sont déroulés pendant les ateliers

-

Retour d'expériences sur une UEEP collège

Gervet-MouchainNoémieBuotKarineDeux enseignantes de l'IME de Lormaye (28), évoquent leur travail au sein de cet institut.

-

Retour d'expériences sur une UEEP primaire

CressonClarisseFétiveauCéciliaDeux enseignantes spécialisées évoquent leur travail au sein d'une Unité Externalisée Polyhandicap (UEP) de Seine-Saint-Denis (93)