Notice

De la Transalpine à la Cisalpine : étude comparée des dépôts monétaires en contextes cultuels (IIe s. av. n. è. - Ier s. de n. è.).

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La monnaie apparaît dans le sud de la Gaule au VIe s. av. n. è., avec les productions de la colonie de Marseille, puis celles d'Emporion. Les monnayages de ces deux cités se diffusent à l'ensemble de la Gaule méridionale durant les Ve et IVe s. av. n. è. Le nord de l'Italie est également concerné par ce phénomène, avec les drachmes massaliètes au lion qui se répandent de chaque côté des Alpes, jusqu'à la plaine du Pô. La Gaule cisalpine frappe ses premières monnaies en se servant de ces drachmes comme prototype au IVe s. av. n. è. Le phénomène est un peu plus tardif dans le sudede la Gaule, avec une imitation des monnaies de Marseille et d'Emporion à partir de la fin du IV s. av. n. è. (Callegarin et al 2013).

L'utilisation de la monnaie et la monétarisation des populations gauloises ont été souvent considérées comme résultantes de la présence romaine dans une région. Or, les multiplications des découvertes monétaires disposant de contextes archéologiques permettent de réfuter cette hypothèse et d'envisager un emploi précoce de l'outil monétaire (Paris 2020). Le dépôt de monnaies en contexte cultuel a fait l'objet des mêmes a priori, le liant à une pratique gréco- italique, qui ne pourrait se diffuser aux Gaulois que lorsque ces derniers auraient pleinement intégré les cultes et les rites méditerranéens (voir Van Andringa 2002 pour la transposition des pratiques cultuelles gréco-italiques en Gaule). Cette pratique apparaît effectivement à une date haute en Méditerranée occidentale : c'est le cas de la Grande-Grèce, où des dépôts dans les sanctuaires sont attestés depuis le VIe s. av. n. è. (Verger 2011).

D'après les sources antiques, il existe deux catégories d'offrandes monétaires : la stips et la iactatio stipis. Or, l'interprétation archéologique des découvertes de numéraire dans les lieux de culte est problématique. À l'identification des différentes pratiques, il faut ajouter l'étude des fonctions non cultuelles de la monnaie au sein d'un lieu de culte (outil d'échange, de mesure de la valeur, conservation d'un lot en lieu sûr, etc.).

En Gaule Transalpine et en Gaule Cisalpine, divers types de lieux de culte sont attestés pour l'époque républicaine et le début de l'Empire. Peut-on trouver une relation de cause à effet entre une catégorie de sanctuaire et la pratique de l'offrande monétaire ? Une sélection particulière est- elle opérée dans les monnaies déposées ? Enfin, des dépôts monétaires importants permettent-ils de localiser des sanctuaires fédérateurs de plusieurs communautés ?

Les études récentes ont prouvé l'emploi de monnaies en contexte cultuel en Gaule du Sud-Est dès le Ve s. av. n. è. (Golosetti 2018). Il faut attendre le milieu du IIIe s. av. n. è. pour le Languedoc. Ces indices à la chronologie haute s'inscrivent tous dans des pratiques celtiques déjà existantes dans ces régions respectives. Si cette pratique apparaît en Gaule et dans le nord de l'Italie avant l'arrivée de Rome, comment penser la « celticité » des dépôts monétaires dans les lieux de culte dans un contexte de présence romaine grandissante ?

À travers des exemples pris dans le sud de la Gaule et dans le nord de l'Italie, une approche de la monnaie fondée sur les contextes archéologiques sera effectuée afin de cerner au mieux la place de la monnaie dans les lieux de culte.

Bibliographie

Callegrin et al. 2013 : L. Callegarin, V. Geneviève et E. Hiriart, Production et circulation monétaire dans le sud- ouest de la Gaule à l'âge du Fer (IIIe-Ier s. a. C.). In : A. Colin et Fl. Verdin (dir.), L'âge du Fer en Aquitaine et sur ses marges. Mobilités des hommes, diffusion des idées, circulation des biens dans l'espace européen à l'âge du Fer. Actes du 35e Colloque international de l'AFEAF (Bordeaux, 2-5 juin 2011), Bordeaux : Aquitania, 2013, 185-218.

Golosetti 2018 : R. Golosetti, Monnaies et sanctuaires à l'âge du Fer dans le sud-est de la Gaule, in : Hiriart et alii 2018, Monnaies et archéologie en Europe celtique. Mélanges offerts en l'honneur de Katherine Gruel, Glux-en- Glenne : Bibracte, 2018, 273-280.

Paris 2020 : E. Paris, The Emergence of Coinage in Languedoc : Early Indications of Use (6th-3rd century BCE), Études celtiques, 46, 2020, 225-236.

Van Andringa 2002 : W. Van Andringa, La religion en Gaule romaine, Paris : Errance, 2002.

Verger 2011 : St. Verger, Dévotions féminines et bronzes de l'extrême nord dans le Thesmophorion de Géla, in : Fr. Quantin (éd.), Archéologie des religions antiques, Pau : Presses de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, 2011, 15-76.

Communicant

- Élodie Paris (École française de Rome)

Comité d'organisation

- Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM)

- Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée)

- Stéphanie Raux (Inrap Midi Méditerranée)

- Grégory Vacassy (Inrap)

- Ghislain Vincent (Inrap)

Réalisation - Lambert Capron

Thème

Dans la même collection

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

Différents témoignages de cultes domestiques et pratiques cultuelles à Nîmes durant le Haut-Empire.

En 2006-2007, la fouille préventive du Parking Jean Jaurès à Nîmes, conduite par l’Inrap, a mis au jour tout un quartier de la cité antique. Située au sud du sanctuaire de la Fontaine et de la Tour

-

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre

-

Modelli indigeni e tipologie centro-italiche nell’edilizia sacra dei territori transpadani e di alc…

La documentazione assegnabile al II sec. a.C. e riferibile a edilizia templare di matrice centro- italica si ha nelle colonie più antiche a nord del Po, Aquileia e Cremona, ma risulta sostanzialmente

-

Les sanctuaires de la cité des Convènes (Ier s. av. J.-C. - Ve s. apr. J.-C.). Archéologie et épigr…

Située aux limites de la Narbonnaise, de l’Aquitaine et de la Tarraconaise, la cité pyrénéenne des Convènes présente dans le domaine des religions antiques une situation fort complexe. Cette

-

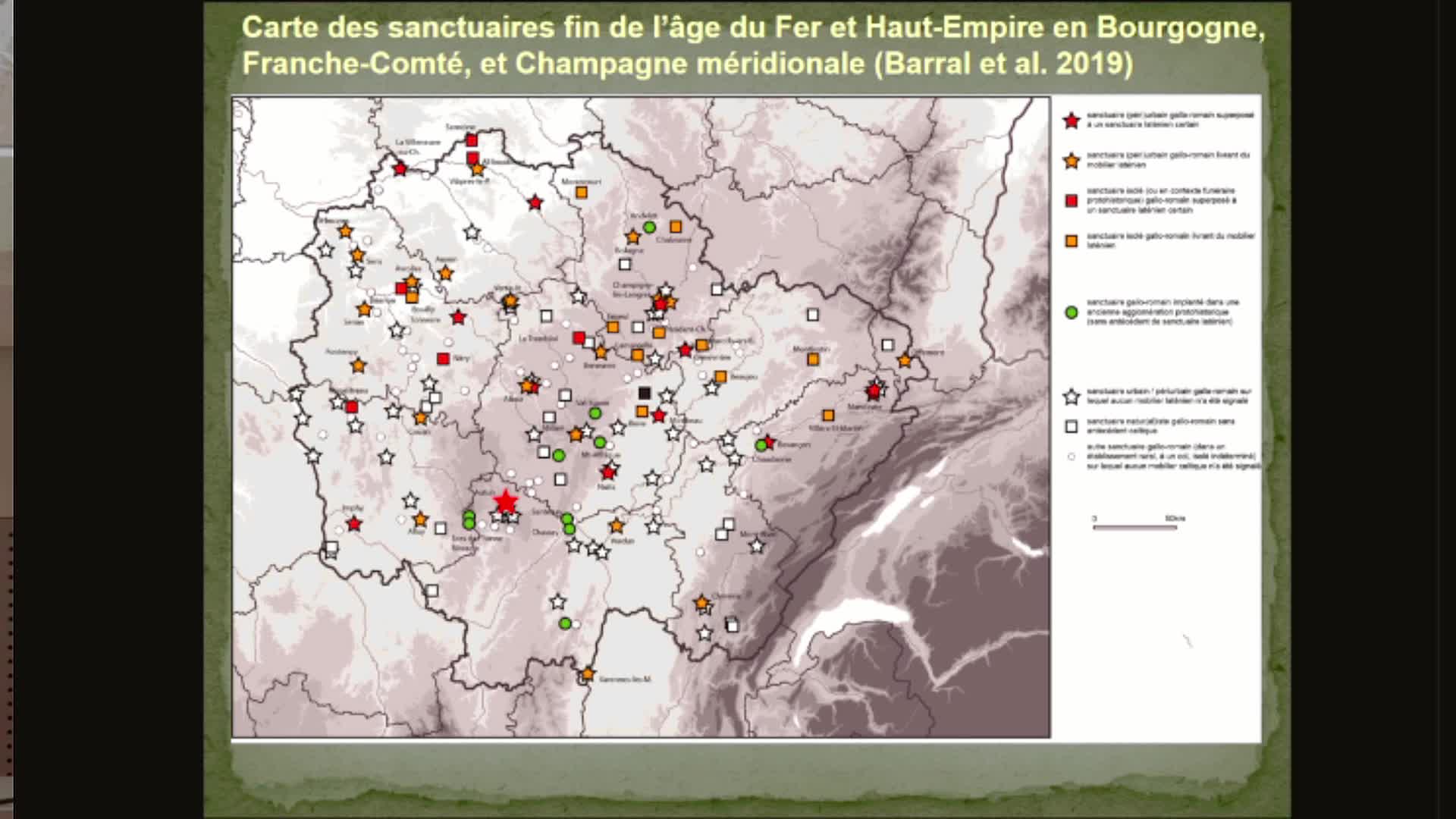

Sanctuaires et émergence des villes. Le temple « de Janus » et le quartier de la Genetoye à Autun :…

Le temple « de Janus » est situé à la sortie nord-ouest de la ville antique d’Autun, hors des remparts de l’antique Augustudunum. Il prend place au cœur d’un vaste ensemble identifiable à un

-

Permanences et innovations dans les pratiques rituelles du pays de Martigues (IIe s. av. J.-C. - II…

De la Côte Bleue à l’embouchure du Rhône, la région de Martigues est le siège de nombreux sites protohistoriques et antiques dont les fouilles ont révélé à la fois l’importance et la diversité. Après

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Mot de bienvenue de Dominique Garcia, président de l’Inrap, de Frédéric Servajean, directeur du LabEx Archimede et de Réjane Roure, directrice d’ASM-UMR5140. Comité d'organisation

-

Regards sur les cultes et les rituels en dehors de la sphère domestique dans le Midi de la France …

Le but de cette communication est de présenter un rapide panorama de ce qui peut entrer dans la sphère du cultuel et du rituel en Gaule méditerranéenne, en dehors de la sphère domestique, dans les

-

Les dieux indigènes et la naissance de la ville romaine : Le dieu Nemausus à Nîmes : épigraphie, to…

Le dieu Nemausus est éponyme de la ville de Nîmes, chef-lieu d’une cité latine largement établie, la colonia Augusta Nemausus. C’est un premier trait d’originalité car le sanctuaire qui atteste sa

-

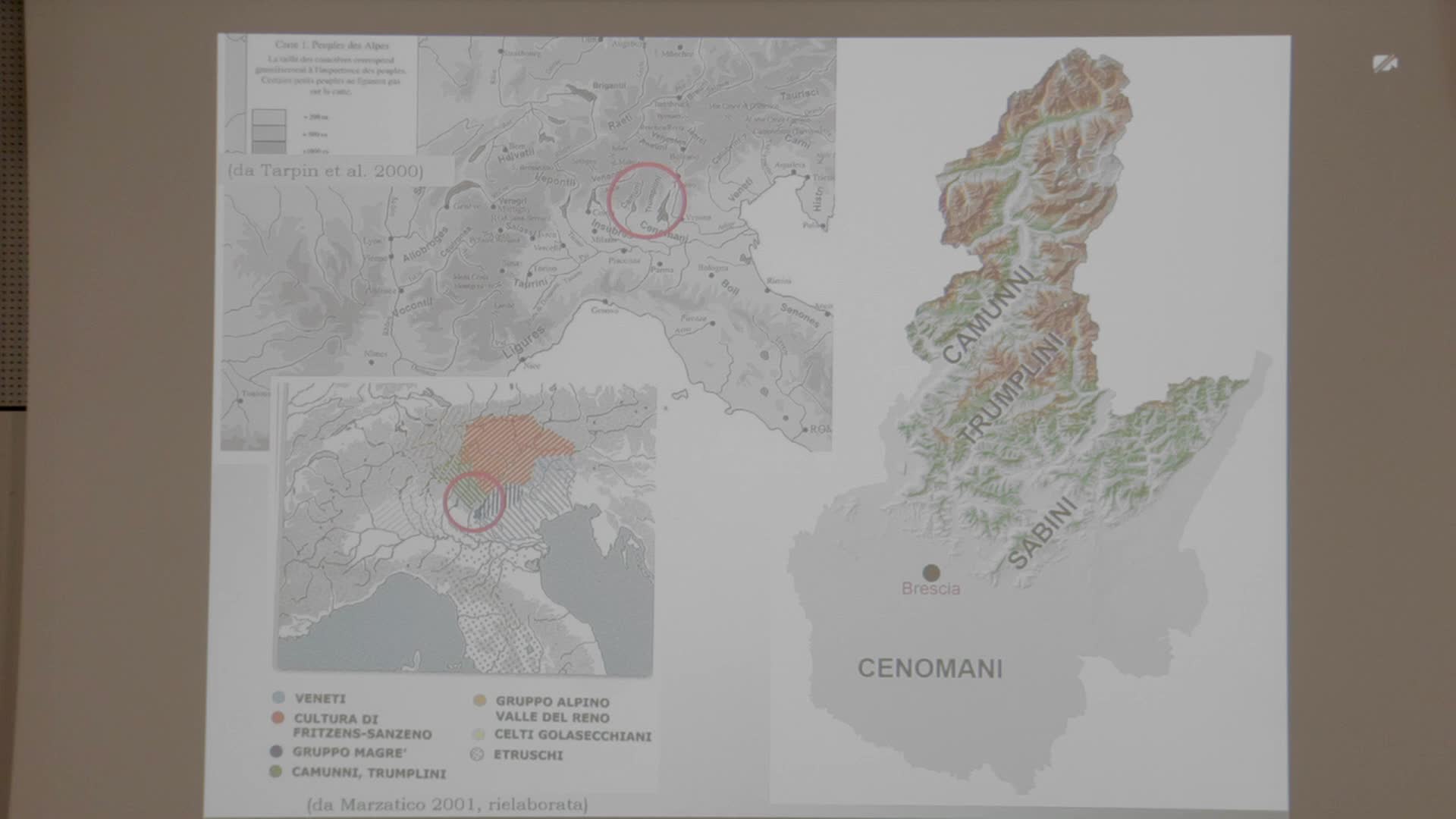

Un nuovo luogo di culto a Giove Eterno nelle valli bresciane, tra religiosità indigena e interpreta…

Recenti indagini archeologiche in Val Sabbia nel territorio di Brescia (BS - Italia del Nord) hanno portato alla scoperta di un nuovo luogo di culto di età romana, sorto forse su di un precedente

-

Le sanctuaire de la colline de l’Yeuse à Murviel-lès-Montpellier (34).

Le sanctuaire de la Colline de l’Yeuse est situé sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, en périphérie de l’agglomération antique du Castellas, identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses. Cette

Sur le même thème

-

Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…

ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en

-

Le sanctuaire de la colline de l’Yeuse à Murviel-lès-Montpellier (34).

Le sanctuaire de la Colline de l’Yeuse est situé sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, en périphérie de l’agglomération antique du Castellas, identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses. Cette

-

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre

-

Les inscriptions de l'esclave Niger au sanctuaire aux Mères d'Allan : réexamen d'un dossier excepti…

Fouillé en 1880, le sanctuaire de domaine d'Allan a livré une collection d'inscriptions à bien des égards, unique, en même temps qu'un enregistrement du contexte de découverte, remarquable pour l

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Mot de bienvenue de Dominique Garcia, président de l’Inrap, de Frédéric Servajean, directeur du LabEx Archimede et de Réjane Roure, directrice d’ASM-UMR5140. Comité d'organisation

-

Évolutions et transformations architecturales du temple central du lieu de culte ouest de la ville …

Située en Gaule Belgique, à proximité de la frontière occidentale avec la Lyonnaise, Briga (Eu, « Bois-l’Abbé », 76) offre un cas d’étude privilégié pour percevoir l’évolution d’un lieu de culte d’une

-

Un nuovo luogo di culto a Giove Eterno nelle valli bresciane, tra religiosità indigena e interpreta…

Recenti indagini archeologiche in Val Sabbia nel territorio di Brescia (BS - Italia del Nord) hanno portato alla scoperta di un nuovo luogo di culto di età romana, sorto forse su di un precedente

-

Préambule méthodologique à l’étude des mobiliers cultuels en usage dans les sanctuaires et premiers…

En dépit du nombre limité de sites de sanctuaires ayant livré des artefacts supports de croyance finement exploitables, la communication s’attachera, après une définition stricte du cadre et des

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Conclusions et clôture du colloque. Comité d'organisation Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM) Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée) Stéphanie Raux (Inrap Midi

-

Le sanctuaire des Terrasses de Montfo à Magalas (Hérault).

Le site archéologique identifié en 2012 était inédit avant qu’un diagnostic motivé par un projet de lotissement n’en révèle l’existence, au pied d’une agglomération perchée, l’oppidum éponyme de

-

Le temple de Clastre à Fox-Amphoux (Var). Une agglomération et un sanctuaire aux confins de la cité…

Le sanctuaire de Fox-Amphoux se situe dans le Haut-Var, à quelques kilomètres au sud du Verdon et à la frontière du territoire de la cité de Forum Iulii/Fréjus. Bien que le site archéologique soit

-

Les dieux indigènes et la naissance de la ville romaine : Le dieu Nemausus à Nîmes : épigraphie, to…

Le dieu Nemausus est éponyme de la ville de Nîmes, chef-lieu d’une cité latine largement établie, la colonia Augusta Nemausus. C’est un premier trait d’originalité car le sanctuaire qui atteste sa