Notice

14 - "L'animal, facteur de paysage : agro-sylvo-pastoralisme dans le Morvan et à Sumatra" : Jean-Baptiste Bing (Maison du patrimoine Oral de Bourgogne)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

COLLOQUE « HABITATS FORESTIERS ET FORÊTS HABITÉES » COMMENT USAGES, GESTIONS ET PRATIQUES SOCIALES INTERAGISSENT AVEC LA FAUNE SAUVAGE EN FORÊT ?"

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au foncTionnement de l’écosystème et AUx services rendus à ChamborD, financé par la Région Centre-Val de Loire et porté par l'Irstea, 2016-2019).

Toutes les informations sur le colloque : https://living-forests.sciencesconf.org/

Le colloque "Habitats forestiers et forêts habitées" a abordé la forêt, part de l'imaginaire et des paysages, comme lieu d’interactions entre l’homme et la faune sauvage.

Il a été l'occasion de réfléchir à l’empreinte passée de nos activités, aux déterminants actuels et leurs enjeux, ainsi qu’aux perspectives d’évolution des forêts et des habitats qui les composent.

Pour y parvenir ont été privilégiées les approches pluridisciplinaires tenant compte de l’écologie de la faune sauvage et des forêts, de leurs représentations sociales et de la fréquentation touristique associée à ces patrimoines naturel et culturel.

Session "Usages et pratiques sociales autour de la faune sauvage et des milieux forestiers"

"L'animal, facteur de paysage : agro-sylvo-pastoralisme dans le Morvan et à Sumatra" : Jean-Baptiste Bing (Maison du patrimoine Oral de Bourgogne)

Résumé de l'intervention :

<div>

Certes fort différents sociologiquement et écologiquement, le Morvan et les Bukit Barisan Sud (Sumatra) forment deux massifs de moyenne montagne que lient une analogue pression monoculturale sur les forêts locales, appauvrissant la complexité paysagère autant que la biodiversité. Or si les relations des occupants des lieux (habitants, mais aussi professionnels – paysans, forestiers... – ou occasionnels – chasseurs urbains, touristes...) avec la faune sauvage sont dépendantes de cette rupture de rythme et d'équilibre, elles peuvent aussi contribuer à y réagir.

Parmi les milliers d'espèces « sauvages » présentes au sein des nombreux types de sylvosystèmes présents sur ces deux territoires, nous mettrons la focale sur deux temporalités : la présence longue de la petite et moyenne faune dans les exploitations agro-sylvo-pastorales (bocage morvandiau dans les communes d'Anost et Château-Chinon, largement enserré dans les forêts, et agroforêts du plateau de Liwa et des piémonts de la cordillère sumatranaise) ; la rencontre avec cette figure du sauvage qu'est le sanglier (sus scrofa dans le Morvan et sus barbatus à Sumatra), qui met notamment en jeu les notions de pureté et d'impureté. À travers l'étude de ces deux « moments exemplaires », nous verrons comment la question foncière et la « dénaturation du sauvage » se révèlent comme symptômes d'une crise de la gouvernance des forêts et des sylvosystèmes locaux.

Fruit de plusieurs années passés sur les deux terrains comparés, cette contribution se situe à la croisée des courants humaniste en géographie et mésologique. Elle interroge ainsi les représentations du paysage et de ses évolutions, qui orientent le devenir de ces espaces en influant sur les actions à mener. Pour cela, elle croise plusieurs médias, utilisés lors de travaux ethnographiques co-construits avec les habitantes et les habitants rencontrés : langues locales et nationales, vocabulaire spécifique à certaines catégories de population, récits, parcours commentés, interprétations paysagères – autant de portes qui ouvrent à la diversité des milieux vécus, en dépit d'une unicité de l'écosystème commun auquel tous font face.

Dans la même collection

-

28 - "Effets directs et indirects des ongulés sur l'échec de la nidification des oiseaux forestiers…

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au

-

20-"Différences de provenance et d'espèces dans la résilience des jeunes arbres au givre et au brou…

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au

-

11- Exploitation des ressources naturelles de la réserve de faune de Lomako-Yokokala, province de l…

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au

-

03 - "La chasse en Wallonie : Poison ou remède ?" : Alix Hubert (Université de Liège)

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au

-

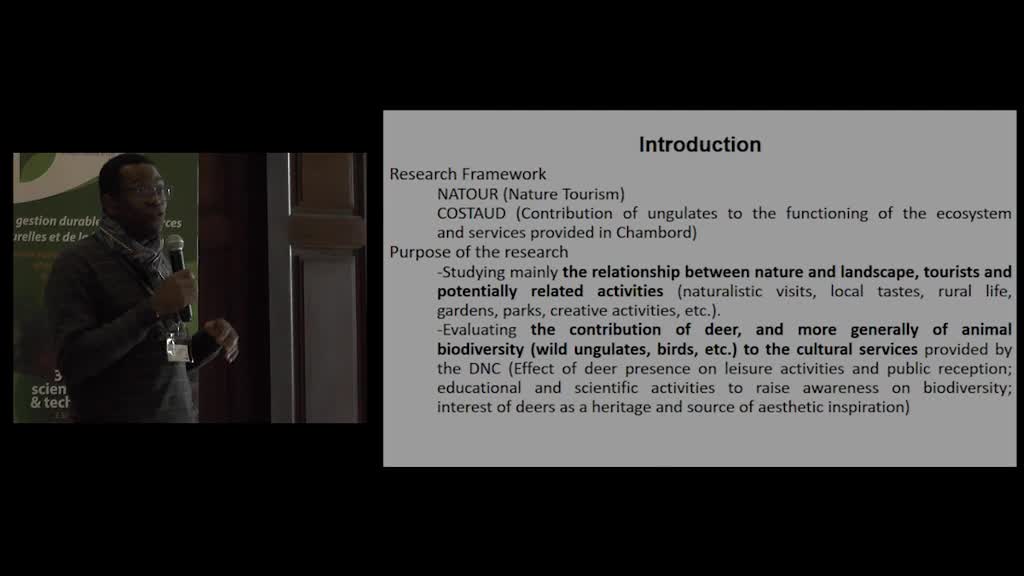

25- "Les animaux du château. Le tourisme de nature à Chambord" : Jean-Louis Yengué (Université de P…

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au

-

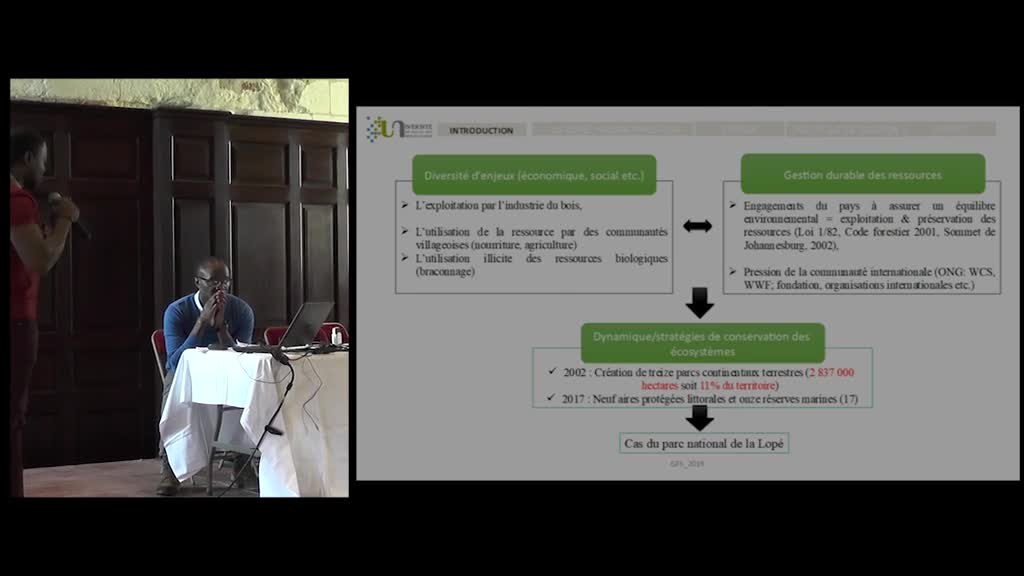

17 - "Gouvernance des forêts et impact de la création des parcs nationaux sur la faune sauvage au G…

Kombila-MoulounguiAubin GildasNdong NdongSaturninColloque « Habitats forestiers et forêts habitées » - Comment usages, gestions et pratiques sociales interagissent avec la faune sauvage en forêt ?

-

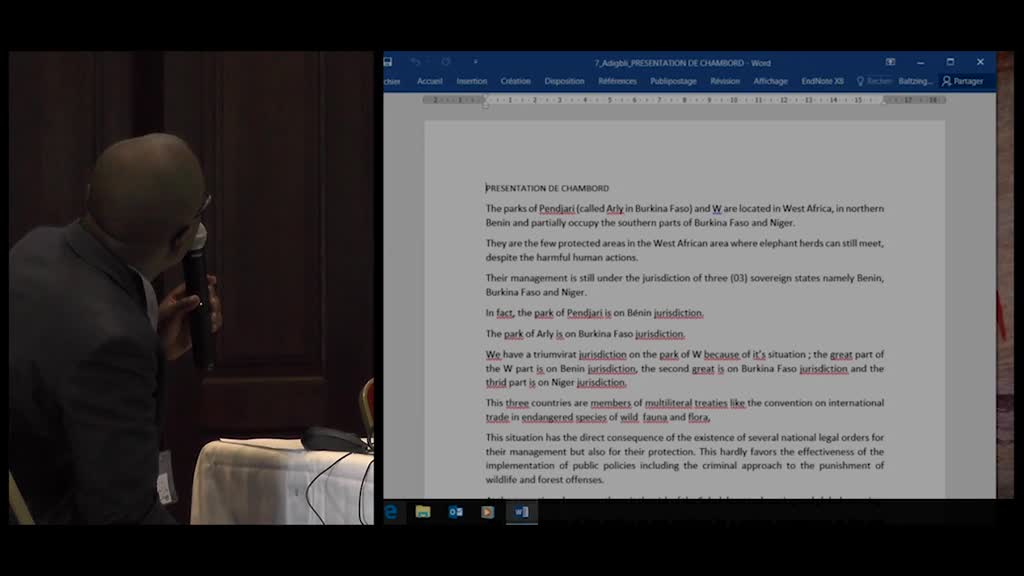

08 - "Le statut des parcs animaliers de la Pendjari et du W au regard de leur protection pénale" : …

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au

-

22 - "L'ours brun, bouc émissaire des usagers de la montagne" : Françoise Saliou (Chercheuse indépe…

SaliouFrançoiseCOLLOQUE « HABITATS FORESTIERS ET FORÊTS HABITÉES » COMMENT USAGES, GESTIONS ET PRATIQUES SOCIALES INTERAGISSENT AVEC LA FAUNE SAUVAGE EN FORÊT ?" Ce colloque international, qui s'est tenu

-

04 - "Le sanglier : chasses, politiques publiques et conséquences sur le rapport du chasseur au gib…

COLLOQUE « HABITATS FORESTIERS ET FORÊTS HABITÉES » COMMENT USAGES, GESTIONS ET PRATIQUES SOCIALES INTERAGISSENT AVEC LA FAUNE SAUVAGE EN FORÊT ?" Ce colloque international, qui s'est tenu

-

27 - "Impact de la chasse sur les déplacements et la dispersion des graines par le cerf elaphe (Cer…

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au

-

19 - "Les relations entre les chauves-souris insectivores (Chiroptera) et les peuplements forestier…

Ce colloque international, qui s'est tenu au sein du Domaine national de Chambord (26 et 27 mars 2019), s'inscrit dans le cadre du projet de recherche COSTAUD (Contribution des OnguléS au

Sur le même thème

-

09 - "Participation citoyenne dans les projets de paysage : quel renouvellement démocratique ?"

MontembaultDavidGeislerEliseLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

Écopastoralisme et écopâturage : un levier pour les collectivités en faveur d’un projet agricole de…

EychenneCorinneBartheLaurenceLes pratiques de gestion de l'espace par le pâturage se développent depuis une quinzaine d'années. Elles sont mises en œuvre par des acteurs variés.

-

Système d’élevage et paysage végétal dans les Alpes méridionales à la fin de la Préhistoire

BattentierJanetL’étude des paysages est directement liée aux progrès de l’occupation humaine et de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier végétales. La région étudiée par notre invitée présente des

-

Eloge vagabond de la Méditerranée

FagetDanielÉloge vagabond de la Méditerranée, livre dans lequel se marie étroitement la science d’un chercheur et l’humeur et la sensibilité d’un homme de la Méditerranée.

-

De la zone rouge au camp militaire. Patrimoine mémoriel et naturel

AmatJean-PaulJean-Paul Amat met en lumière les paysages de guerre, traces mémorielles sources de richesses historiques, géographiques et biologiques, qui sont à préserver pour les générations futures.

-

Réflexions finales sur la rencontre "Situer les approches en termes d'ambiance"

Réflexions finales pour clôturer la journée "Situer les approches en termes d'ambiance".

-

Table ronde 1 : Ambiance, Milieu, Paysage - Réaction

DevismeLaurentMassonDamienDeux invités réagissent à chaud à la table ronde "Ambiance, Milieu, Paysage" de la journée "Situer les approches en termes d'ambiance".

-

Table ronde 1 : Ambiance, Milieu, Paysage

ThibaudJean-PaulAmphouxPascalManolaThéaNussaumeYannPousinFrédéric1ère table ronde "Ambiance, Milieu, Paysage" de la journée "Situer les approches en termes d'ambiance".

-

Rencontre AAU 2 : Situer les approches en termes d'ambiance - Introduction et ouverture

ThomasRachelKazigRainerIntroduction à la 2ème journée des Rencontres AAU.

-

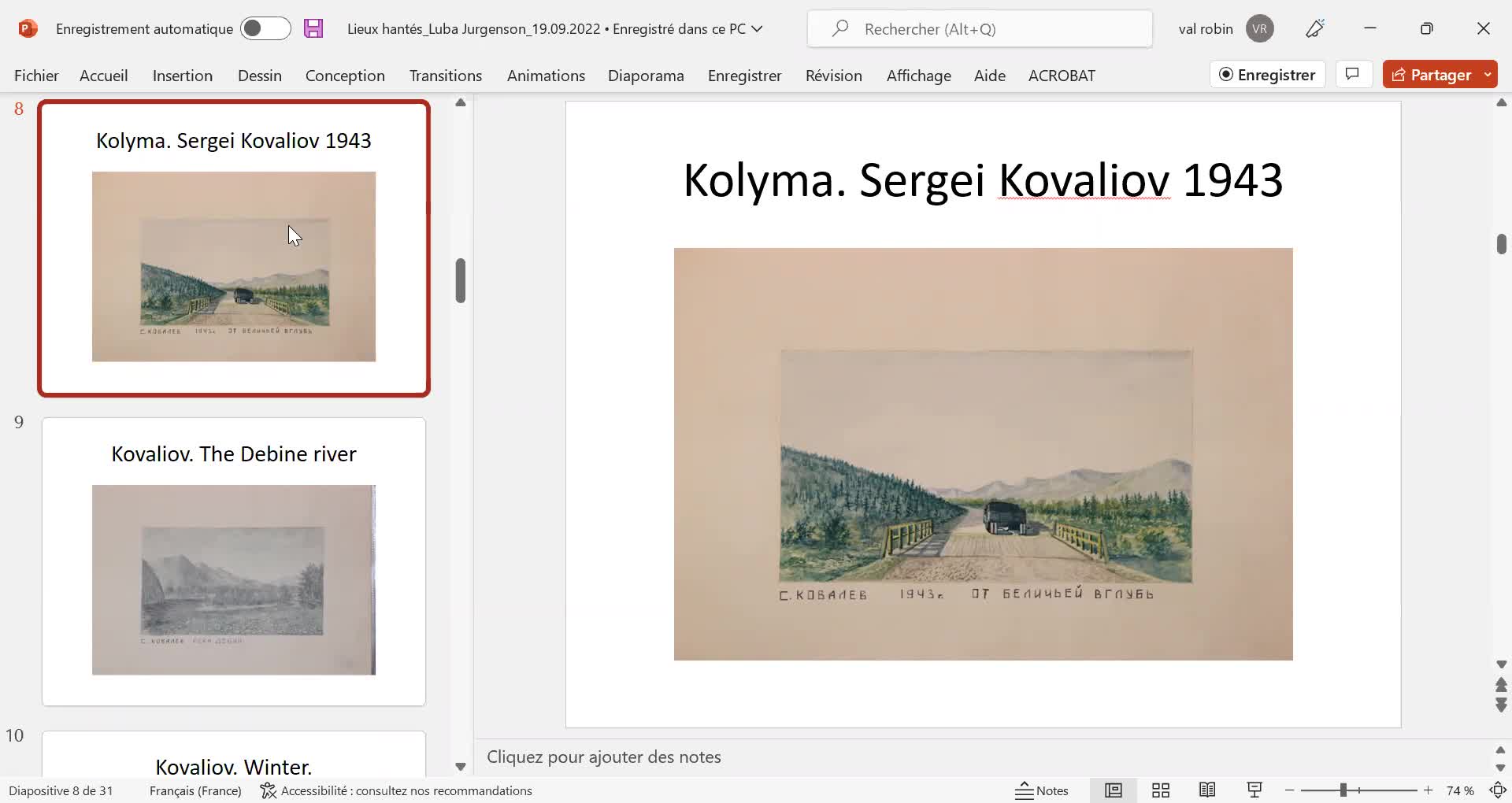

Luba JURGENSON : Lieux hantés : traces des violences de masse dans le paysage.

JurgensonLubaEnregistrement de la présentation de Luba JURGENSON (Eur’ORBEM – Sorbonne Université/CNRS) dans le cadre du Séminaire de recherche « Anthropologie de la violence, de la mort et du deuil » 2022/2023

-

Écopoétique et résonance chez Glissant

Cette communication s'interroge sur l'écopoétique dans l'œuvre de Glissant à partir du concept de la résonance. Glissant propose une écopoétique ancrée dans la matérialité concrète du paysage, menant

-

Discussion autour du film "Grenoble par ses bords" (Réalisation : Naïm Aït Sidhoum, 2022)

Aït-SidhoumNaïmTixierNicolasRencontre autour du film "Grenoble par ses bords" de Naïm Aït-Sidhoum.