Notice

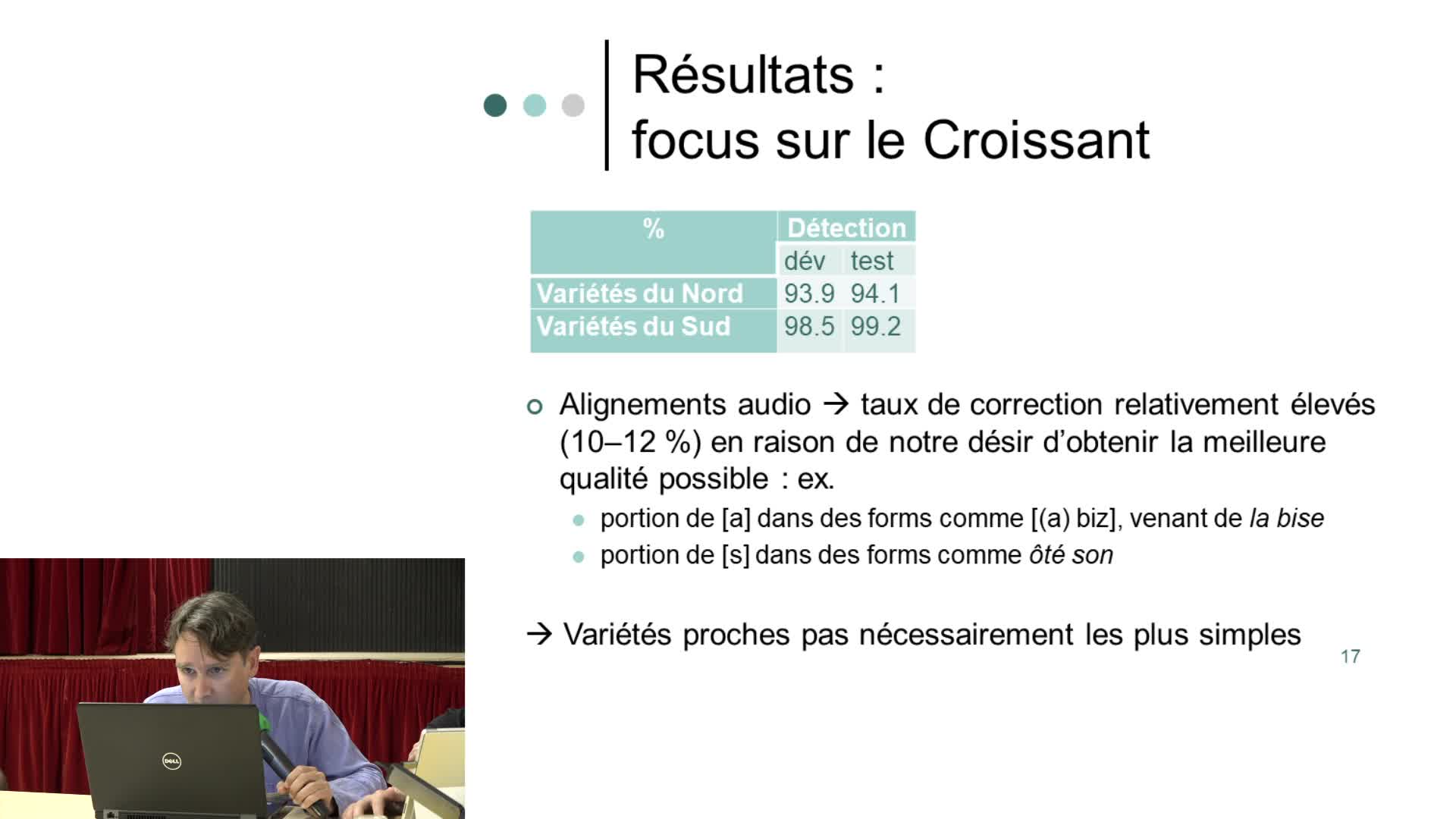

Y’a une lèbre dans la cherbe : étude de la variation du genre dans les parlers du Croissant, d’après les données de l’ALF

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Guylaine Brun-Trigaud (CNRS-BCL), Marc Allassonnière-Tang (CNRS-EA)

Suite à une étude sur les parlers francoprovençaux (Sauzet & Brun-Trigaud, à par.) et à des travaux sur l’assignation des noms en genre dans différentes langues du monde (Allassonnière-Tang et al. 2021), nous avons souhaité poursuivre ensemble nos recherches sur la variation du genre dans le domaine gallo-roman à partir des données de l'Atlas Linguistique de la France (ALF) qui constitue encore le seul ensemble permettant d'observer le phénomène sur la totalité du domaine.

Les systèmes de genre font partie des sphères d’intérêts d’une grande variété de domaines scientifiques. Par exemple, l’affectation d’un genre aux noms dépend principalement de la sémantique et de la phonologie (Corbett & Fraser, 2000 ; Rice, 2006), tandis que l’accord grammatical qu’il commande entre dans le domaine de la morphosyntaxe (Corbett, 1991). Dans la plupart des études existantes, les langues sont considérées comme des entités homogènes avec peu de variations internes. Or, le genre est aussi sujet à la variation individuelle. Par exemple, le genre de certains noms pourrait varier selon les locuteurs de différentes régions. Nous ciblons donc l’échelle des parlers en France pour voir si l’homogénéité du genre est existante et, dans le cas contraire, ce qui influence cette variation.

Ainsi, les données issues de l'ALF montrent qu'il existe une variation du genre obéissant à plusieurs facteurs, le plus important étant le sémantisme, mais aussi à celui de la répartition dialectale : les parlers occitans et francoprovençaux, contraints par la morphologie (voyelle finale différente entre féminin et masculin, sauf en gascon) sont donc souvent plus conservateurs et restent globalement plus proches du genre initial latin (UNGULA (f.) > ongla (f), AQUILA (f.) > agla (f.), tandis que les parlers d'oïl, ayant perdu cette contrainte, sont plus sensibles à la phonologie, notamment à la forme de l'attaque initiale (fr. et occ. argent (m.) vs oïl argent (f.), fr. âge, occ. atge (m.) vs oïl âge (f.))

Les parlers du Croissant, situés entre les deux systèmes, offrent la particularité de présenter simultanément les tendances qui impactent les deux aires, ainsi que des occurrences uniques dans le domaine gallo-roman.

Références ALF : Gilliéron, Jules & Edmont, Edmond (1902-1910), Atlas Linguistique de la France. Paris : Champion. Allassonnière-Tang, Marc, Dunstan Brown & Sebastian Fedden. 2021. Testing semantic dominance in Mian gender: Three machine learning models. Oceanic Linguistics 60(2). 302-334. doi.org/10.1353/ol.2021.0018 Corbett, Greville. 1991. Gender. Cambridge : Cambridge University Press. Corbett, Greville, & Fraser, N. 2000. Gender assignment: A typology and a model. In G. Senft (Ed.), Systems of nominal classification, 293-325. Cambridge University Press. Rice, C. (2006). Optimizing gender. Lingua 116(9), 1394–1417. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2004.06.013 Sauzet, Maguelone & Guylaine Brun-Trigaud. à paraître. Variations de genre et métaplasme dans les parlers francoprovençaux. In D. Aquino-Weber Dorothée, S. Cotteli-Kureth, A. Kristol & A. Reusser-Elzingre (éds.), Coum’on étèila que kòoule… Come una stella cadente… Comme une étoile filante…, Neuchâtel, Alphil.

Thème

Dans la même collection

-

Les langues régionales en Nouvelle-Aquitaine

Jean-Luc Armand (Région Nouvelle-Aquitaine) Les langues régionales en Nouvelle-Aquitaine

-

À la recherche de la limite orientale des parlers poitevin-saintongeais, aux confins des parlers be…

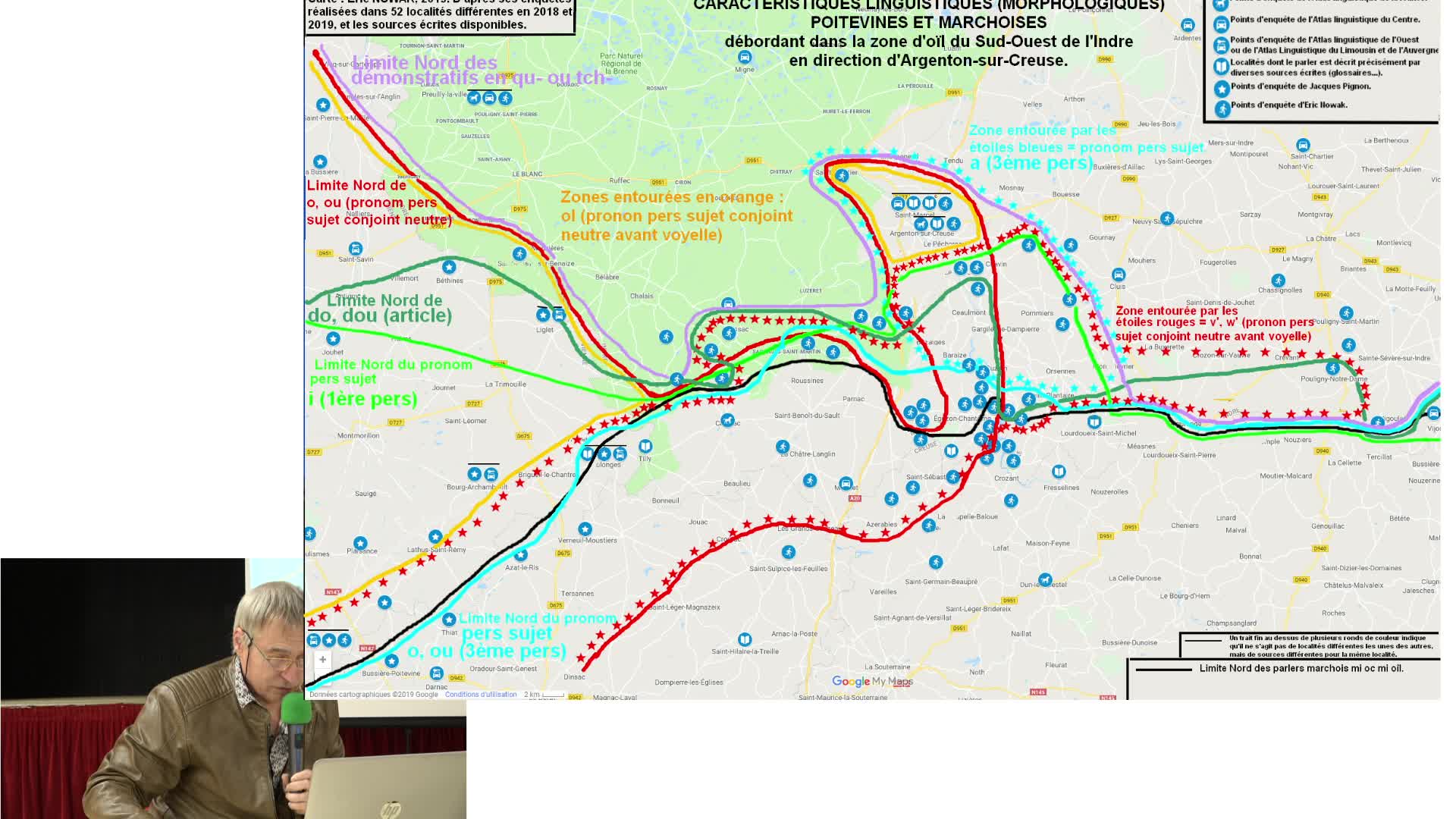

Dans l’Est et le centre du domaine marchois (ouest de l’Allier, Est de l’Indre), la limite entre les parlers berrichons (d’oïl) et les parlers marchois (pour dire vite : mi oc mi oïl) est constituée

-

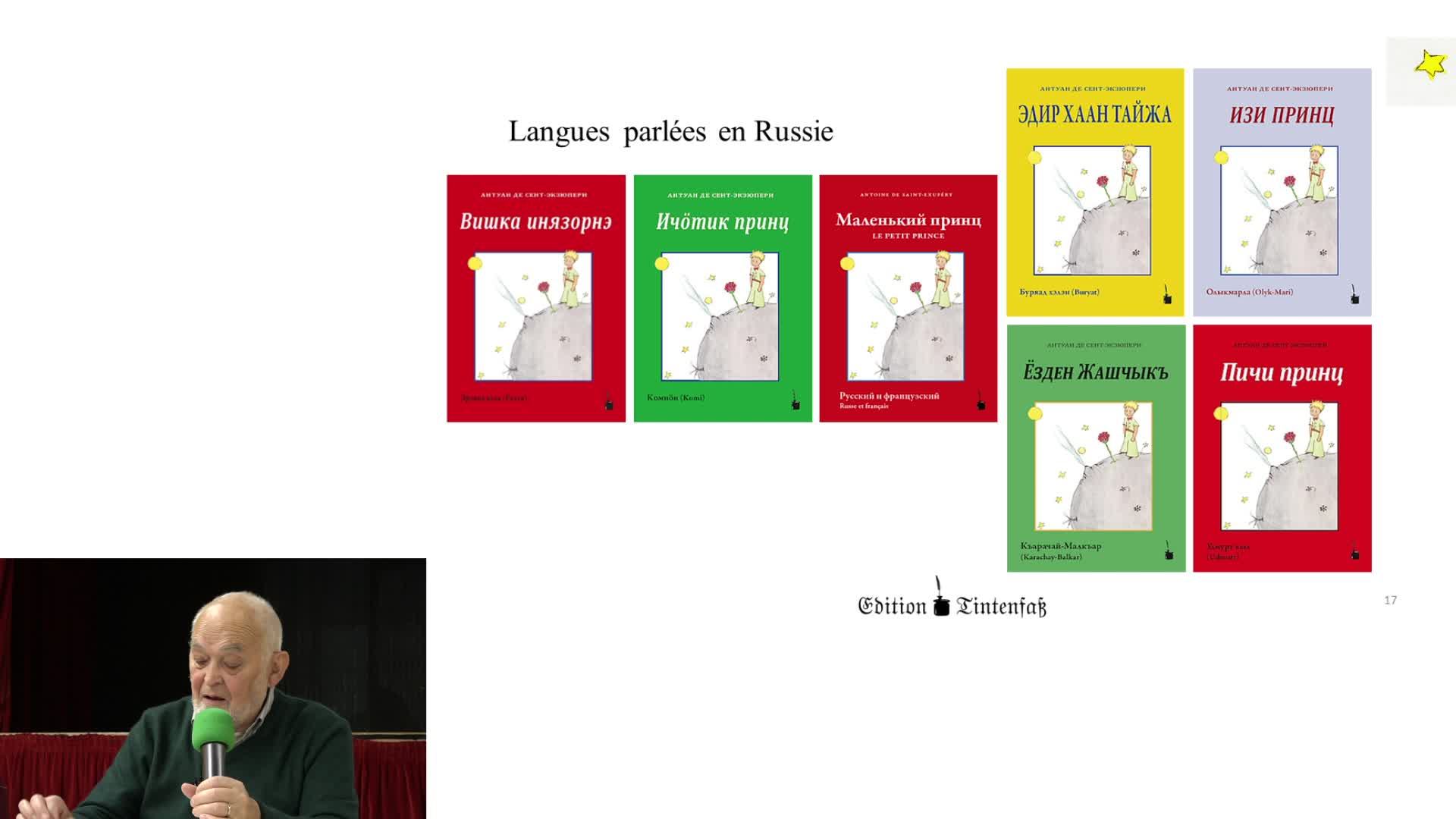

Le Petit Prince dans l’Encrier

Dans notre intervention, nous ferons le point sur l’évolution de notre maison d’édition depuis ses débuts, en mettant l’accent sur les éditions du Petit Prince dans les parlers du Croissant.

-

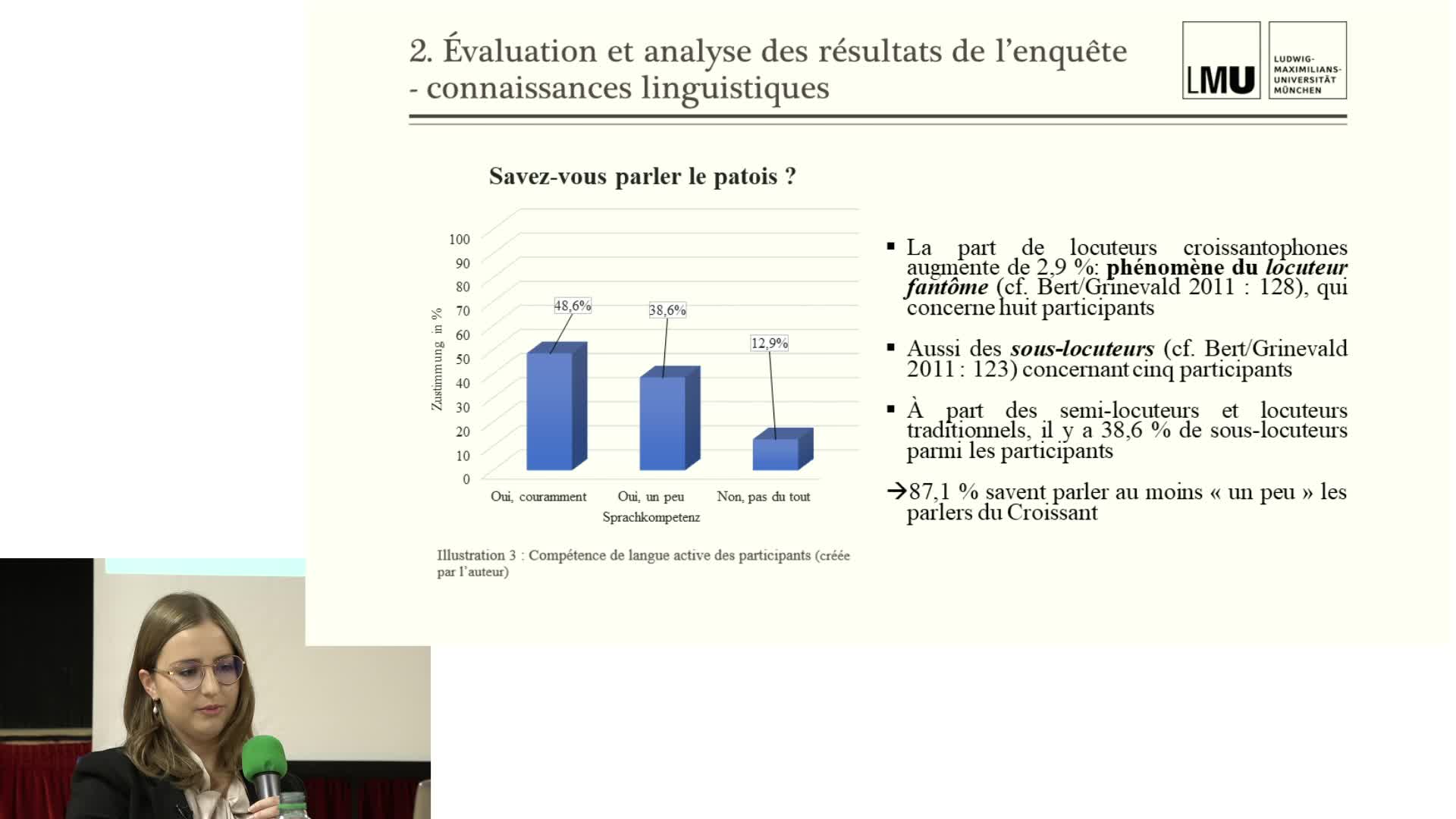

Entre langue d’oc, langues d’oïl, marginalisation et redécouverte : une enquête sociolinguistique d…

Cette communication a pour but de présenter, d’analyser et de discuter les résultats de l’enquête sociolinguistique que j’ai effectuée dans le cadre de mon mémoire de licence.

-

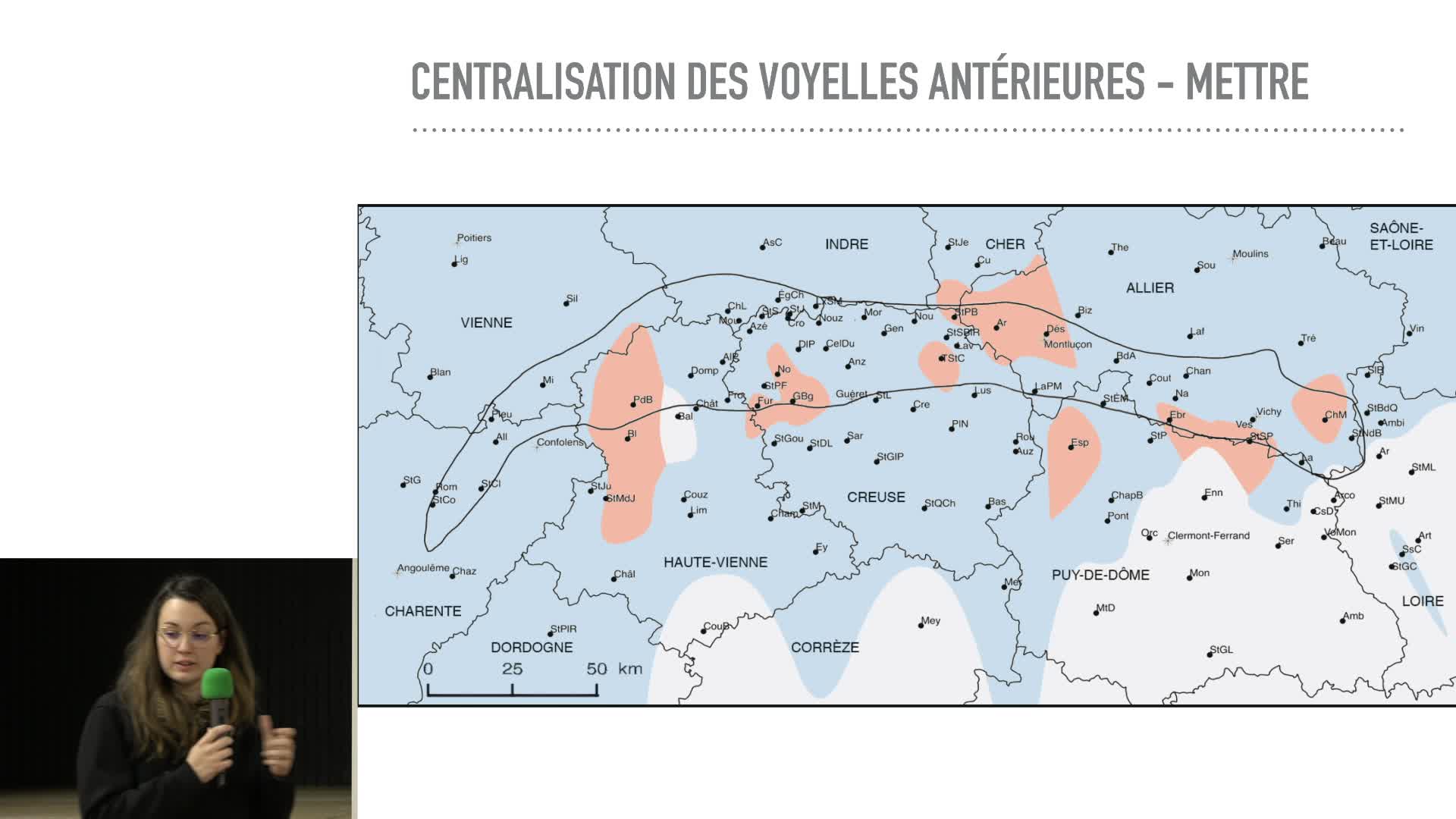

L’intérêt de la cartographie et ce qu’elle nous révèle sur les parlers du Croissant

DeparisAmélieLe Croissant linguistique, nommé ainsi par Ronjat (1913) est une zone de contact entre les langues d’oïl au nord (poitevin-saintongeais, berrichon et bourbonnais) et l’occitan au sud (limousin, et

-

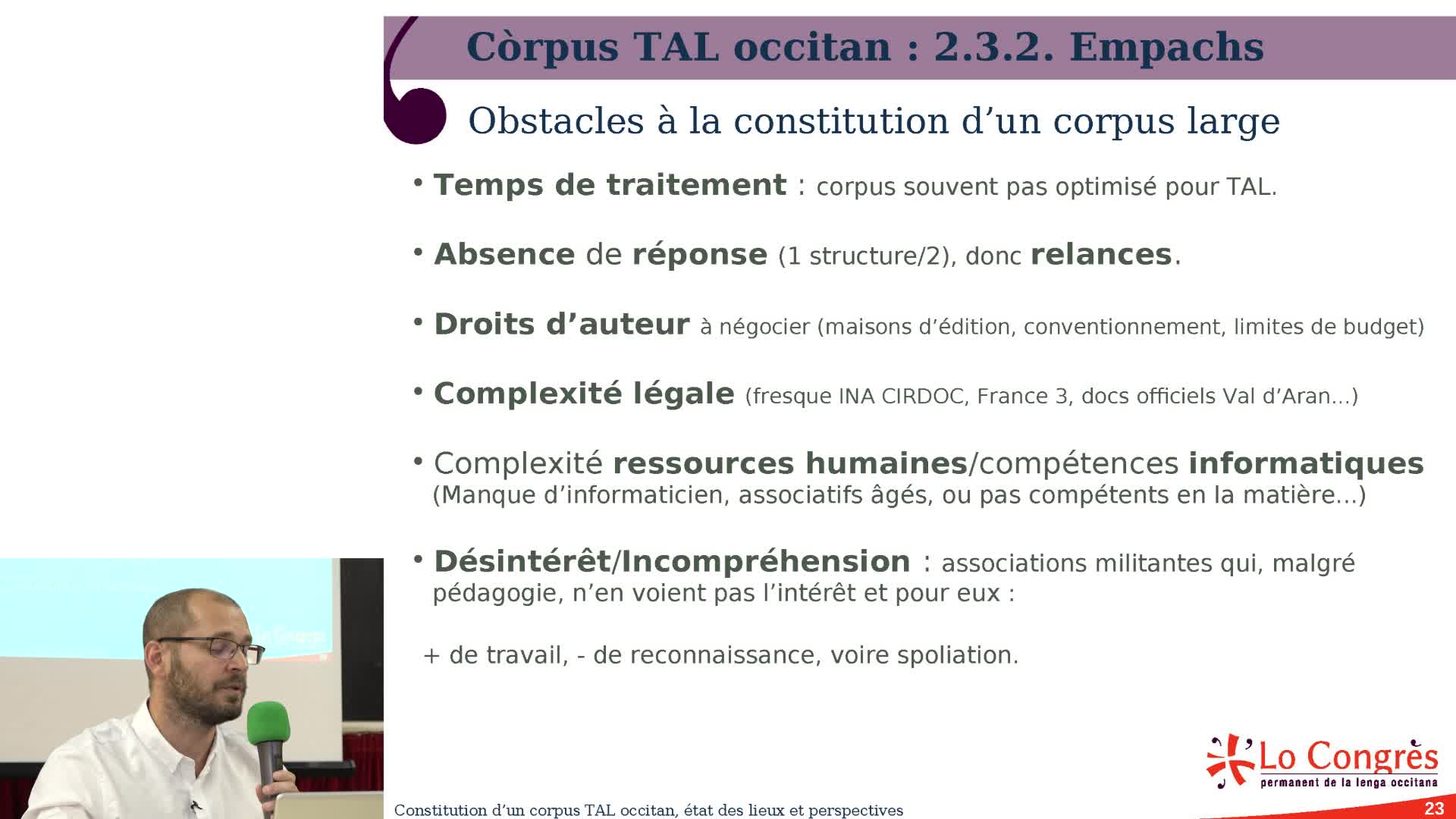

Constitution d’un corpus TAL occitan : états des lieux et perspectives

Bien qu’elle soit une langue minorisée, la langue occitane jouit d'une production abondante autant à l'écrit qu’à l'oral. L'intérêt de bâtir un corpus spécifique au traitement automatique des langues

-

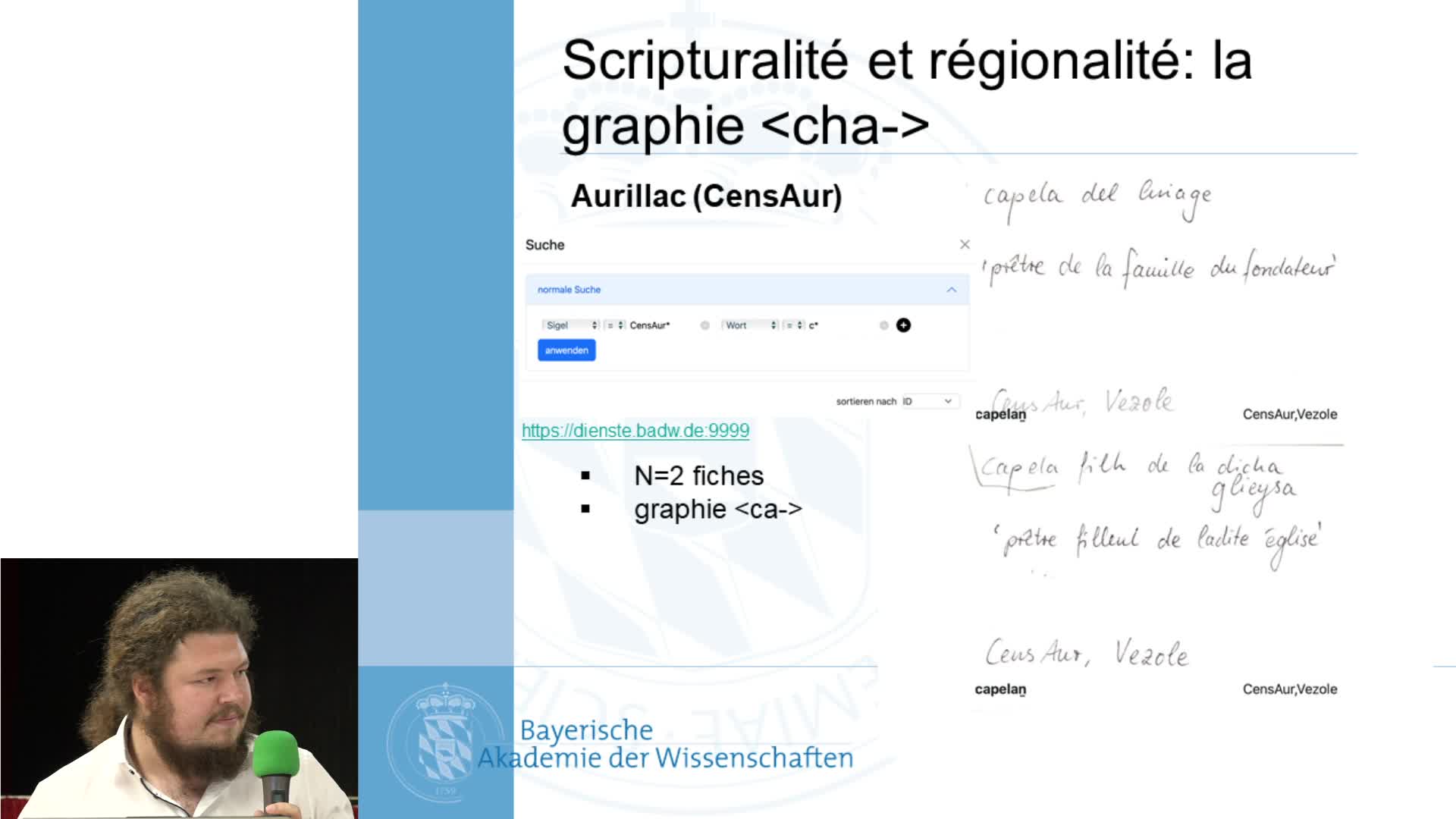

Scripturalité juridique et variétés régionales : la langues des « Comptes consulaires » de Montferr…

Le rôle de l'empreinte régionale, voire locale, de la scripturalité occitane est sujet de controverse. Les défenseurs du caractère intrinsèquement dialectalisé de l'occitan écrit et ceux qui au

-

Des attaques branchantes dans le Croissant

Dans les verbes des parlers de Nouzerines et Saint-Pierre-le-Bost (Creuse), une séquence finale Consonne-Liquide (CL) est séparée par une voyelle accentuée [œ] (en gras dans 1i, cf. 1ii,iii)

-

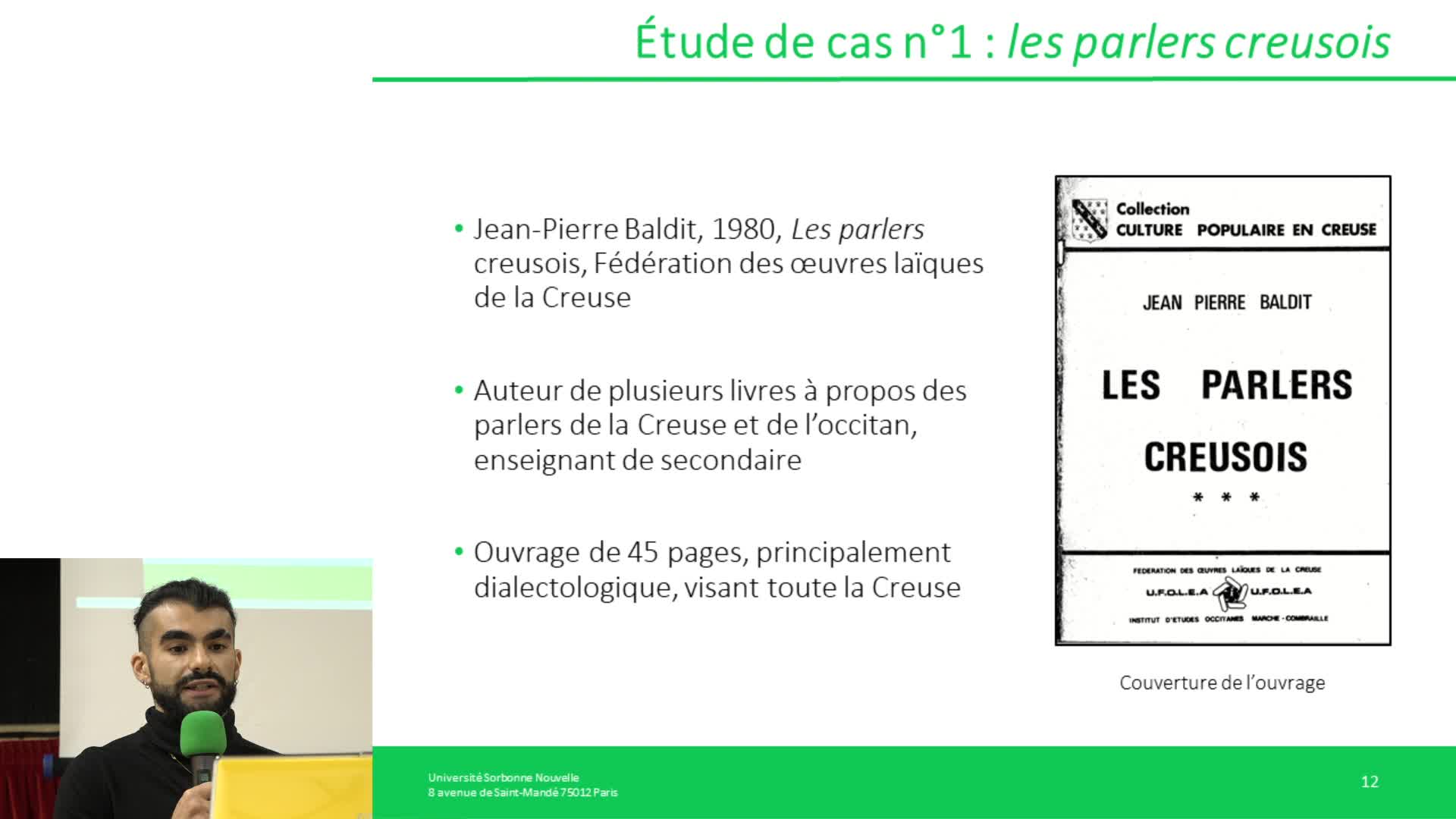

Graphies et productions autochtones : les différentes options disponibles pour les auteurs

Les questions graphiques sont centrales à l’élaboration de tout ouvrage. En nous aidant d'une analyse qualitative et ethnographique d'une dizaine d'ouvrages autochtones réalisés par certains locaux du

-

Extraction automatique de termes traduits et enregistrés dans des langues (gallo-)romanes : focus s…

Boula de MareüilPhilippeNous décrirons, dans cette communication, une méthode d’extraction (semi-)automatique de mots à partir d’une même fable d’Ésope (« La bise et le soleil ») traduite en dialectes romans de France,

-

Le Croissant d’Indre : un aperçu des parlers marchois de l’extrême-nord

QuintNicolasÀ l’exception peut-être de quelques rares points situés en Allier (p.ex. Viplaix), c’est en Indre (Tourtoulon et Bringuier 1876) que l’on rencontre les parlers croissantins les plus septentrionaux.

-

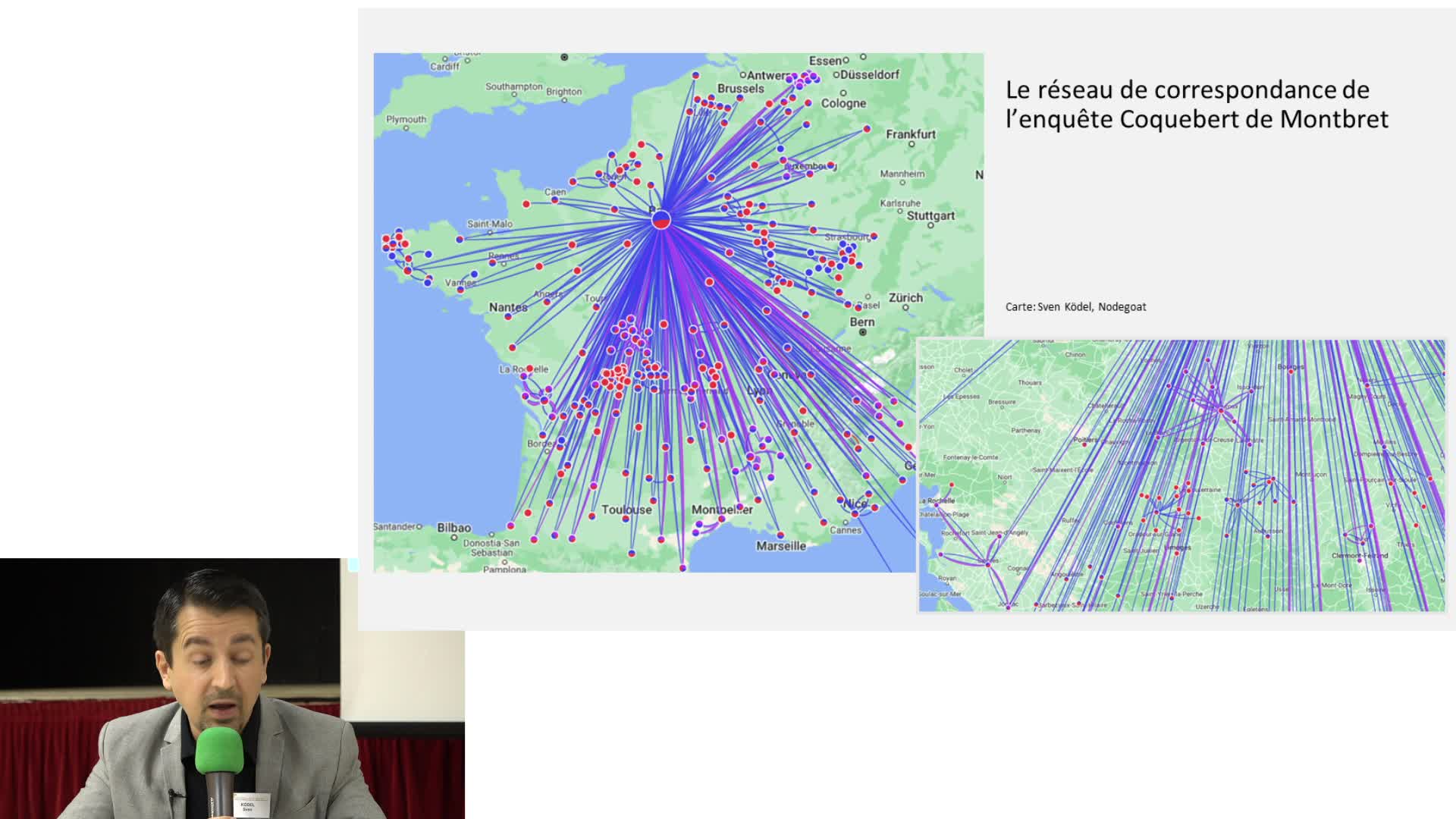

Perception de la variation linguistique des parlers du Croissant dans l’enquête des Coquebert de Mo…

KödelSvenDans le cadre de l’enquête du Premier Empire sur les langues et dialectes de France, le territoire du Croissant est couvert dès 1806 afin de déterminer la limite entre Oc et Oïl. Mais alors que