3es rencontres sur les parlers du Croissant

Descriptif

La zone du Croissant linguistique correspond à la frange Nord du Massif Central. Les parlers gallo-romans qu'on y pratique traditionnellement présentent simultanément des traits typiques des variétés d'oc et d'oïl. Ce colloque présentera les recherches les plus récentes sur le Croissant, notamment celles menées dans le cadre des projets "Les parlers du Croissant" financés par l'ANR et le Labex EFL, ainsi que le projet "Oc/Oïl" financé par la Mairie de Paris.

Ce colloque est organisé dans le cadre des projets suivants, gérés par l’Agence Nationale de la Recherche : ANR-17-CE27-0001-01 (Projet “Les parlers du Croissant : une approche multidisciplinaire du contact oc-oïl”) et ANR-10-LABX-0083 (programme “Investissements d’Avenir”, Labex EFL, Axe 3, Opération VC2 - “Au cœur de la Gallo-Romania : caractérisation linguistique et environnementale d’une aire de transition”), ainsi que le projet “Oc/Oïl : textes, identité et contact de langues aux confins gallo-romans”, financé par le dispositif Émergence(s) de la Ville de Paris.

Manifestation soutenue par l’Université Franco-Allemande / Deutsch-Französische Hochschule (UFA/DFH). Ce colloque bénéficie également du soutien de l’Association Pour l’Étude des Parlers du Croissant (APEPaC), de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture), du Labex EFL, et de la Mairie de Boussac.

Vidéos

Analyse dialectologique du Croissant : le cas de la transition oc-oïl en Basse-Marche

La zone du Croissant linguistique correspond à la frange Nord du Massif Central. Les parlers gallo-romans qu'on y pratique traditionnellement présentent simultanément des traits typiques des variétés

La délimitation du Croissant linguistique : état de la recherche et éléments de comparaison histori…

Le Croissant constitue par son apparence une aire originale puisqu’il rassemble, sous une bande horizontale, plusieurs régions du centre la France actuelle. Ce ruban linguistique interroge les

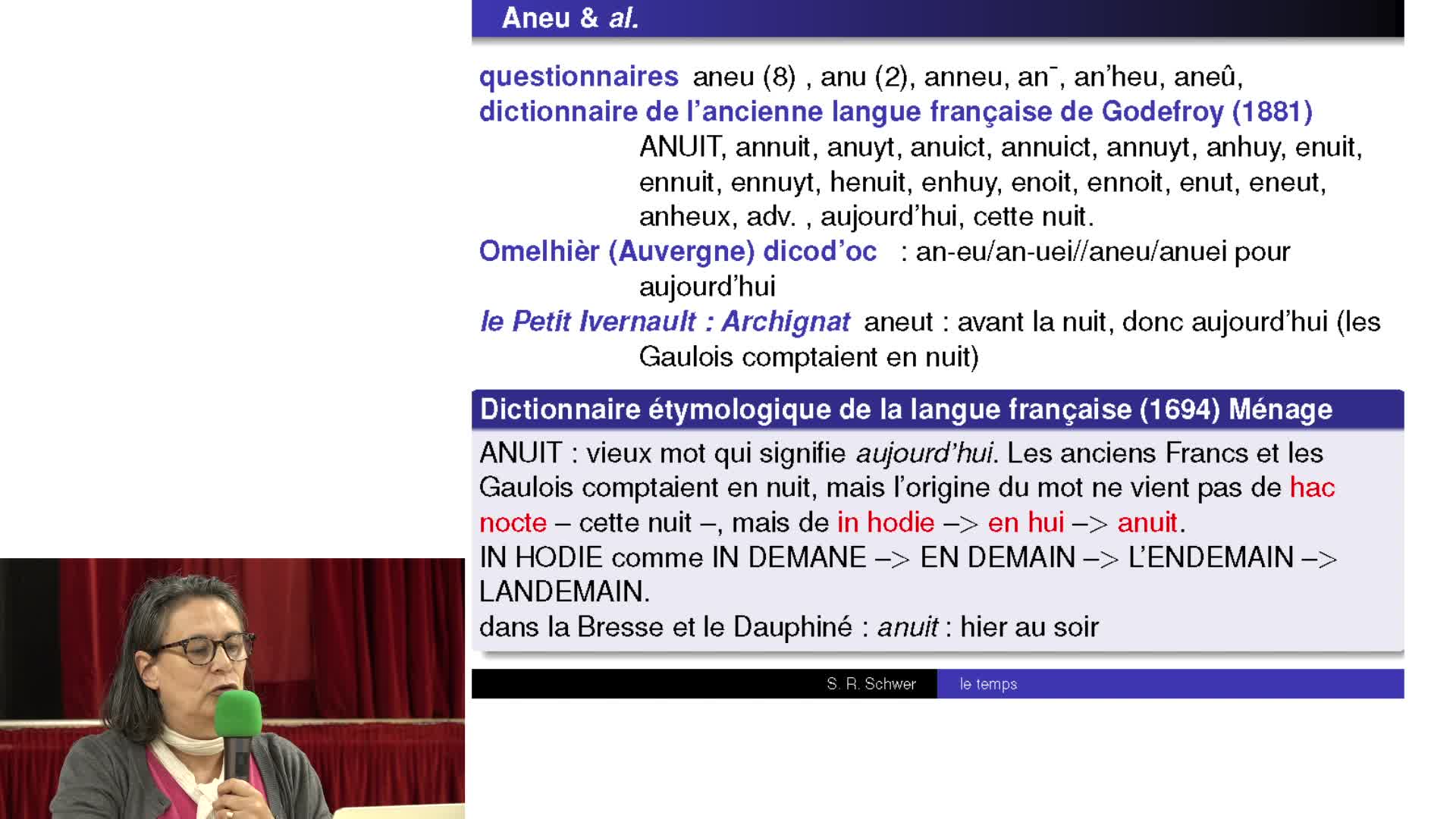

Les systèmes de repérage temporel dans le Croissant

Notre exposé porte sur la référence au temps dans le Croissant sous la forme des compléments de temps exprimant d’une part la durée et d’autre part la localisation temporelle. Il s’appuie sur les

Le Croissant d’Indre : un aperçu des parlers marchois de l’extrême-nord

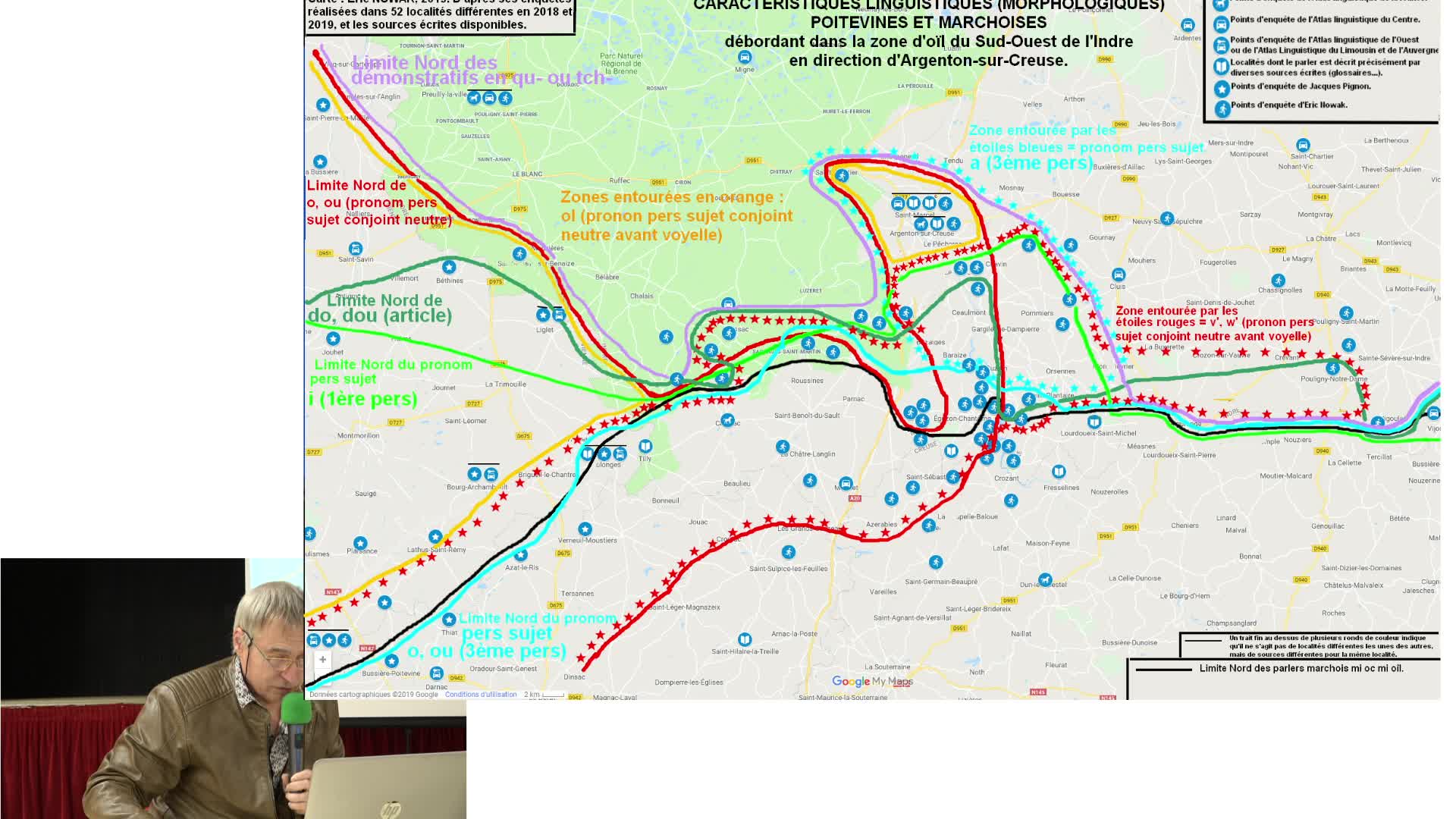

À l’exception peut-être de quelques rares points situés en Allier (p.ex. Viplaix), c’est en Indre (Tourtoulon et Bringuier 1876) que l’on rencontre les parlers croissantins les plus septentrionaux.

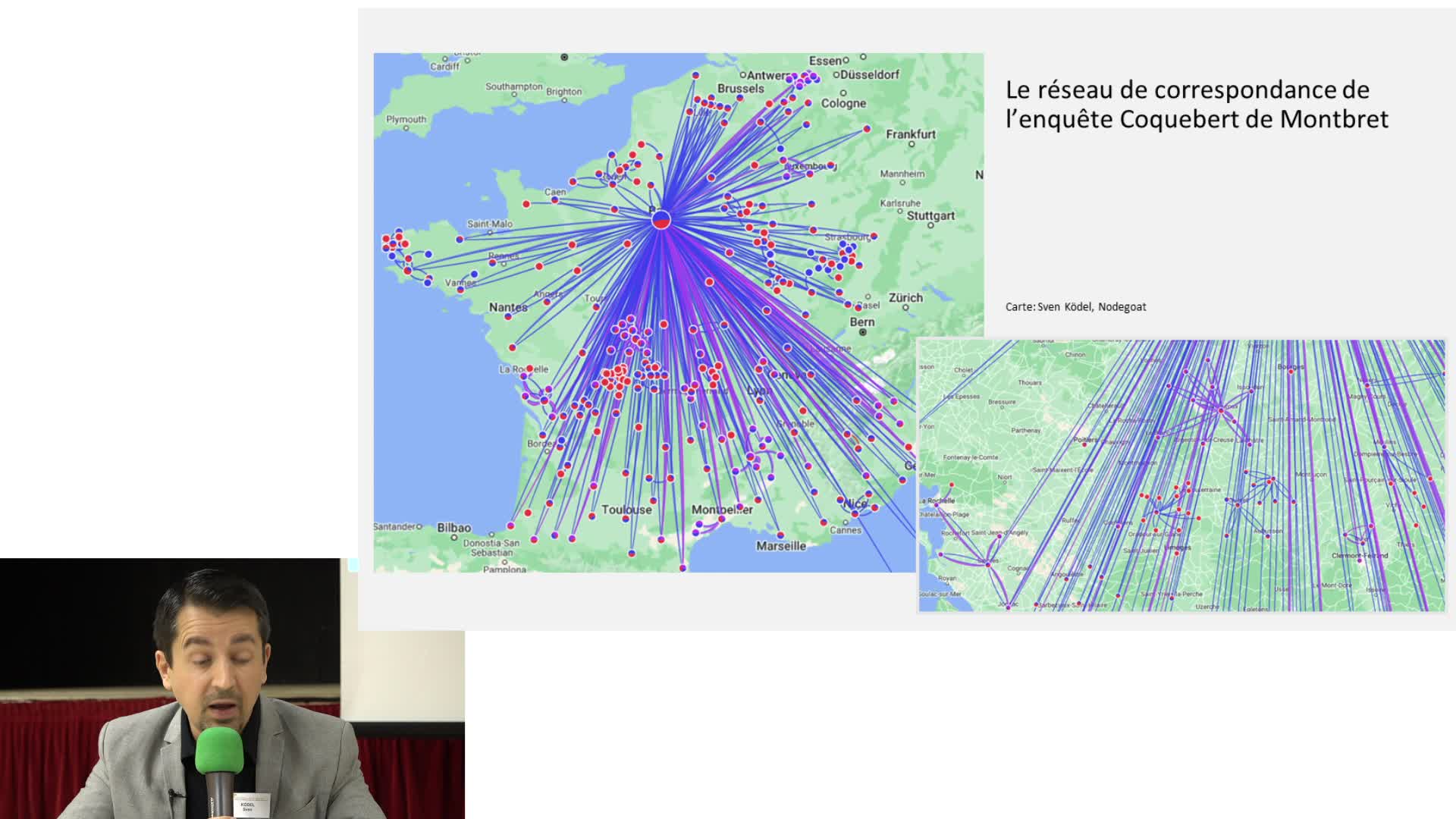

Perception de la variation linguistique des parlers du Croissant dans l’enquête des Coquebert de Mo…

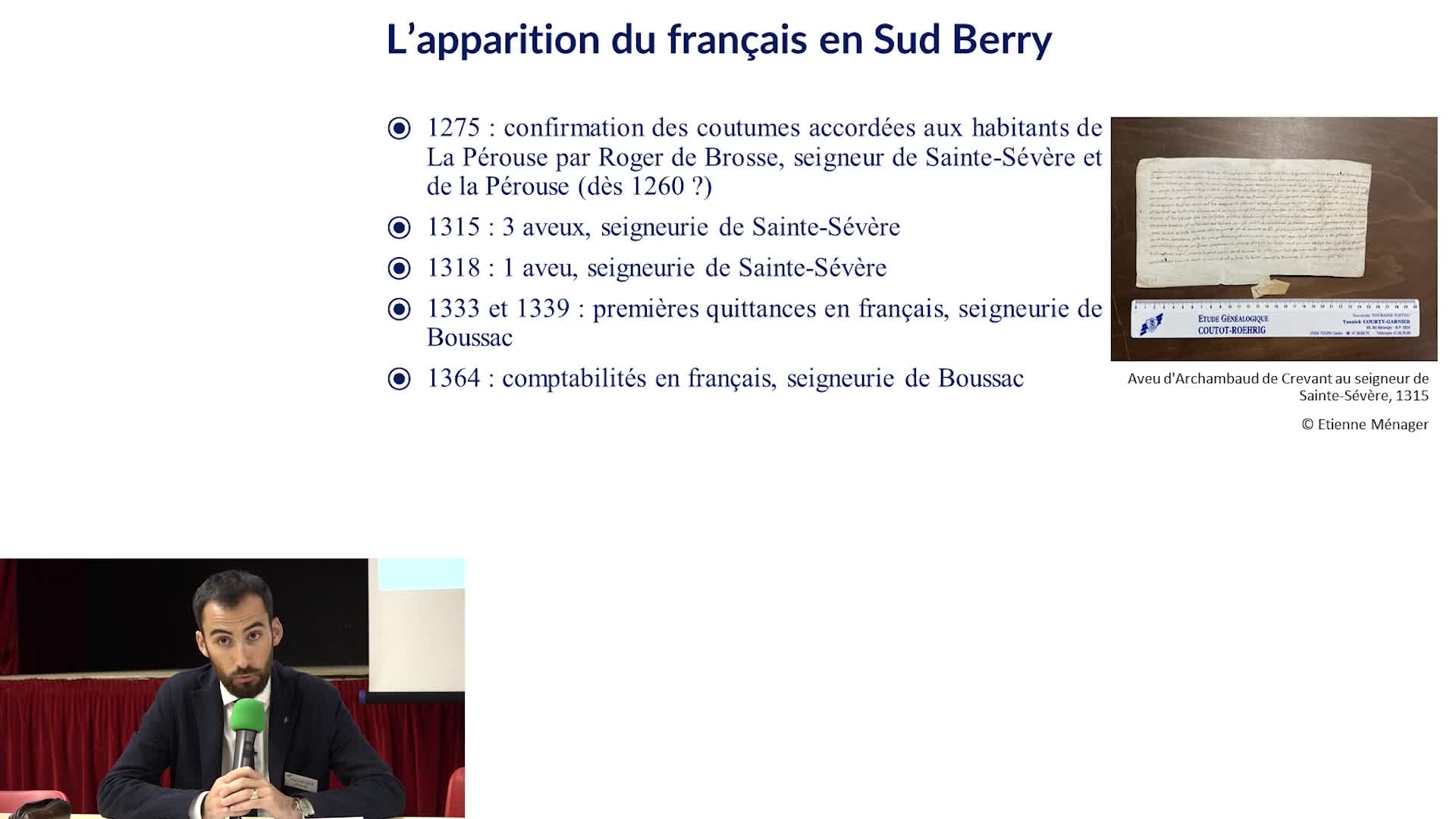

Dans le cadre de l’enquête du Premier Empire sur les langues et dialectes de France, le territoire du Croissant est couvert dès 1806 afin de déterminer la limite entre Oc et Oïl. Mais alors que

Extraction automatique de termes traduits et enregistrés dans des langues (gallo-)romanes : focus s…

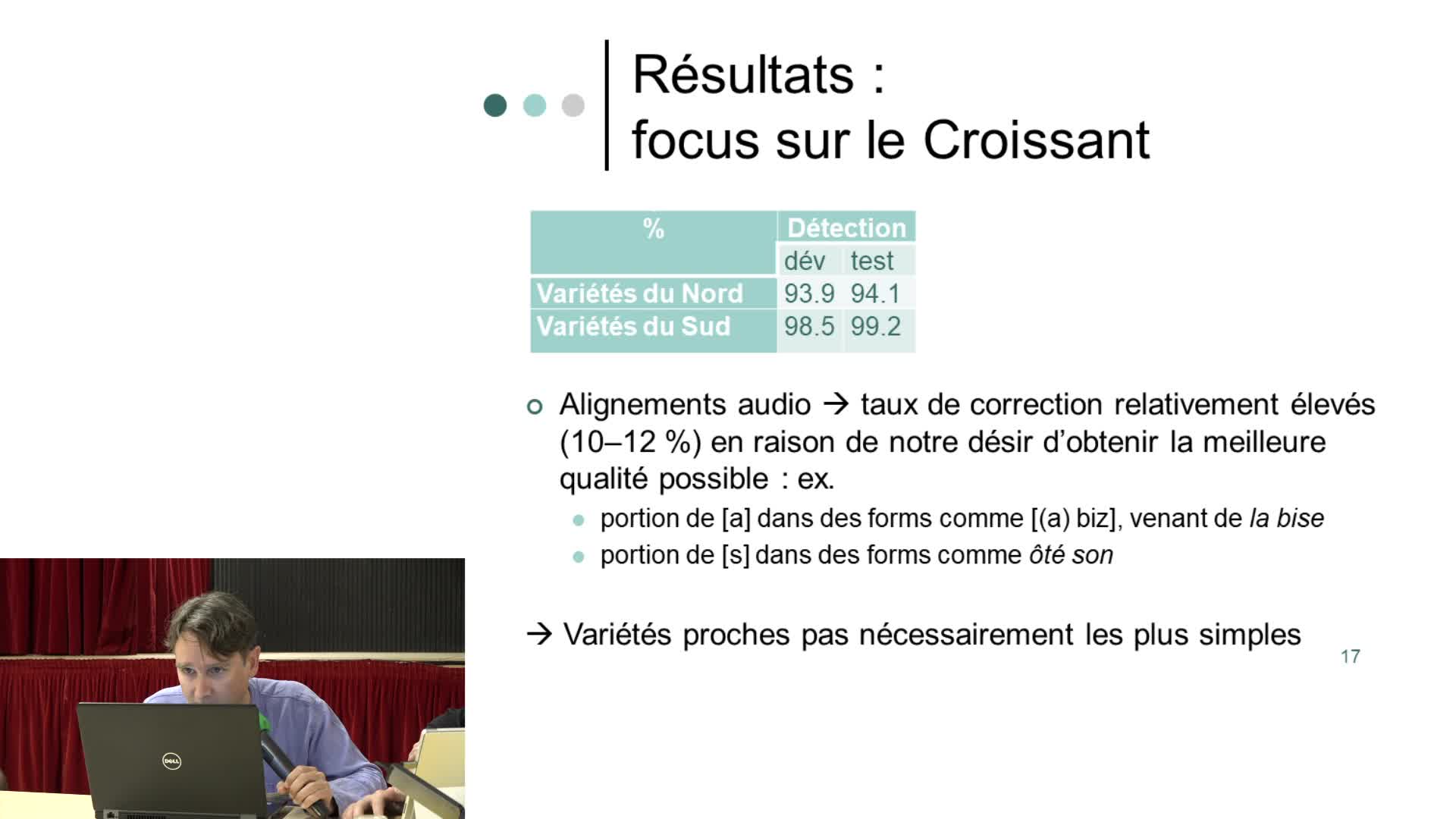

Nous décrirons, dans cette communication, une méthode d’extraction (semi-)automatique de mots à partir d’une même fable d’Ésope (« La bise et le soleil ») traduite en dialectes romans de France,

Graphies et productions autochtones : les différentes options disponibles pour les auteurs

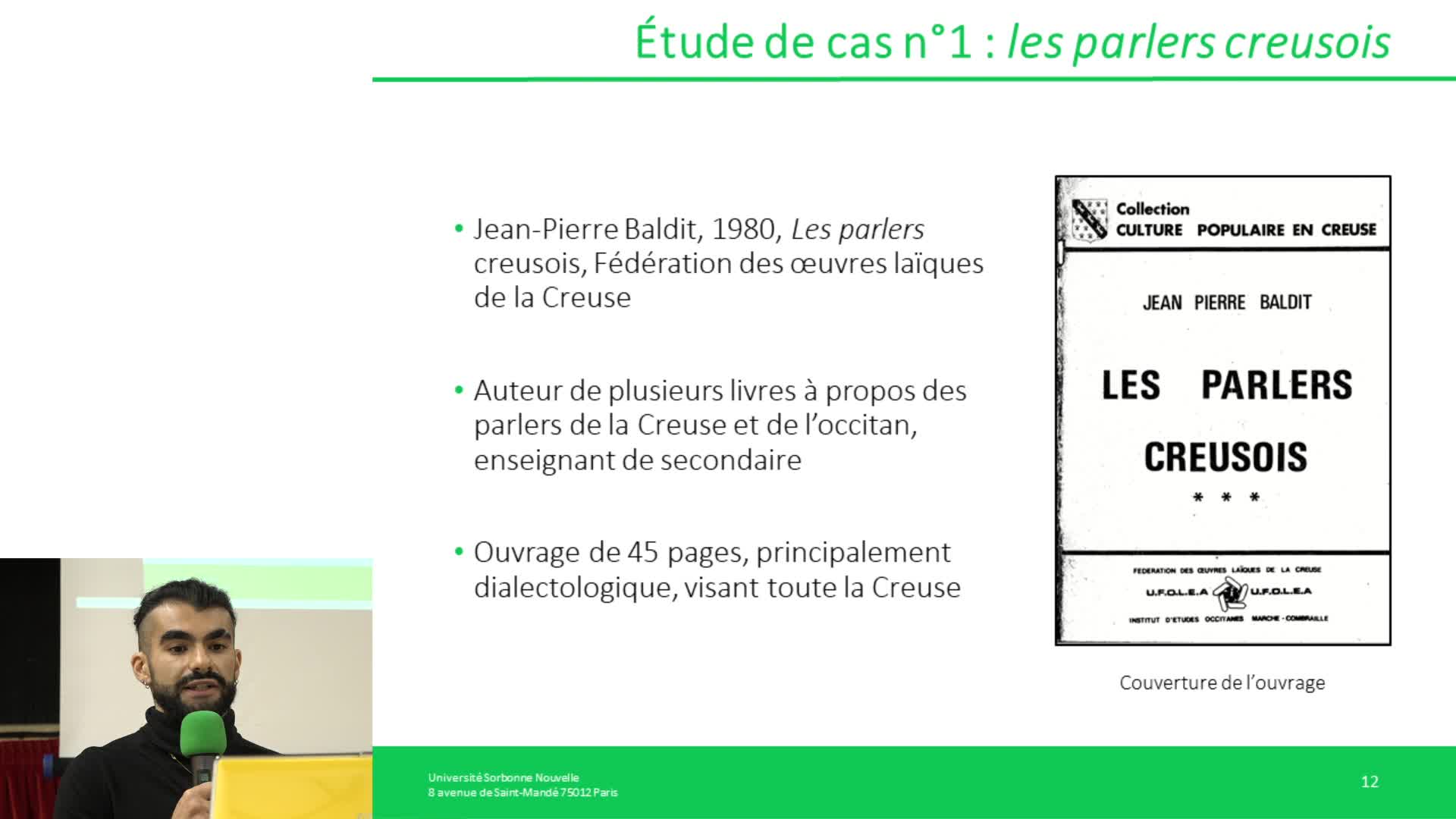

Les questions graphiques sont centrales à l’élaboration de tout ouvrage. En nous aidant d'une analyse qualitative et ethnographique d'une dizaine d'ouvrages autochtones réalisés par certains locaux du

Y’a une lèbre dans la cherbe : étude de la variation du genre dans les parlers du Croissant, d’aprè…

Suite à une étude sur les parlers francoprovençaux (Sauzet et Brun-Trigaud, à par.) et à des travaux sur l’assignation des noms en genre dans différentes langues du monde (Allassonnière-Tang et al.

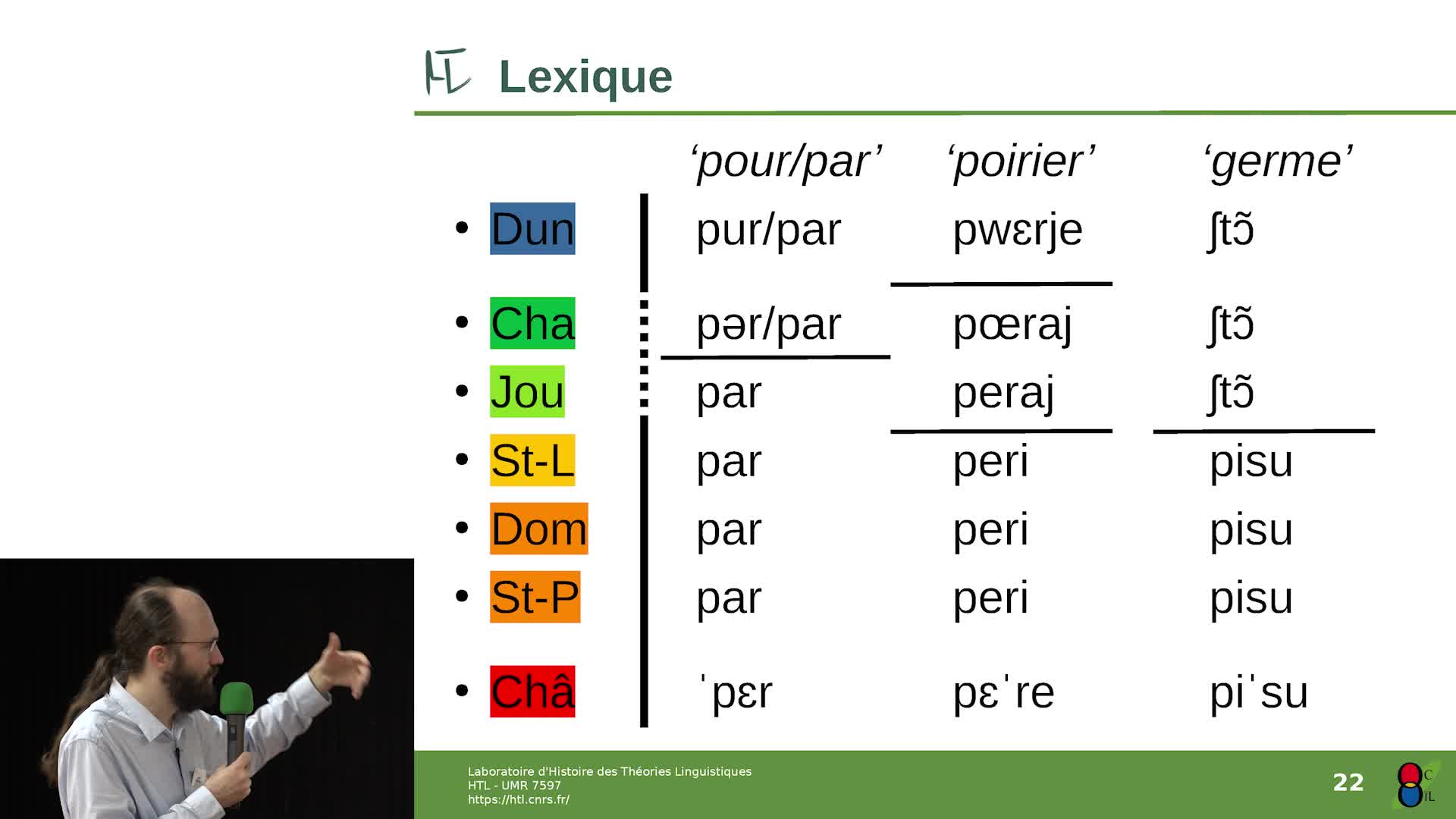

Des attaques branchantes dans le Croissant

Dans les verbes des parlers de Nouzerines et Saint-Pierre-le-Bost (Creuse), une séquence finale Consonne-Liquide (CL) est séparée par une voyelle accentuée [œ] (en gras dans 1i, cf. 1ii,iii)

Scripturalité juridique et variétés régionales : la langues des « Comptes consulaires » de Montferr…

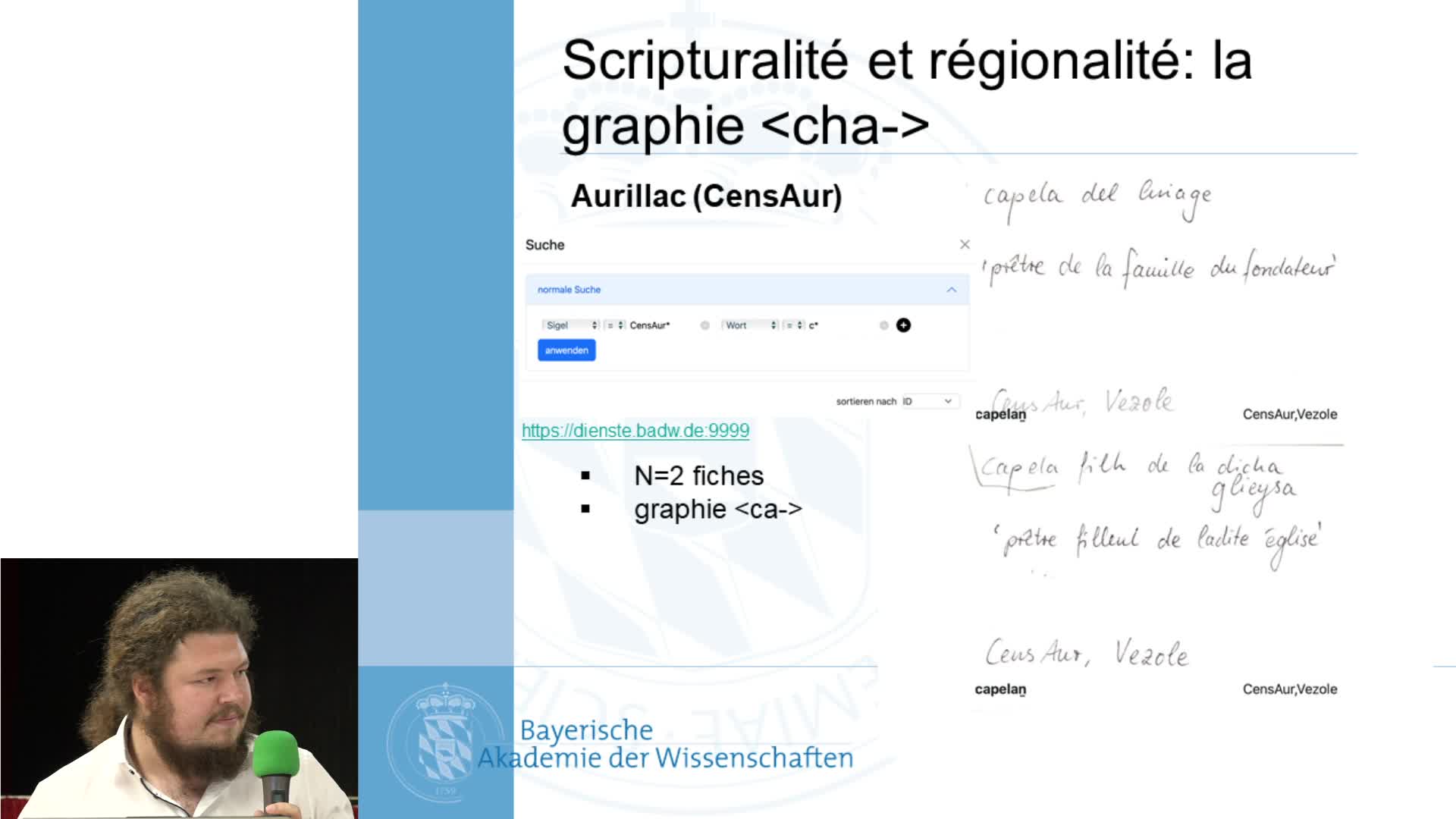

Le rôle de l'empreinte régionale, voire locale, de la scripturalité occitane est sujet de controverse. Les défenseurs du caractère intrinsèquement dialectalisé de l'occitan écrit et ceux qui au

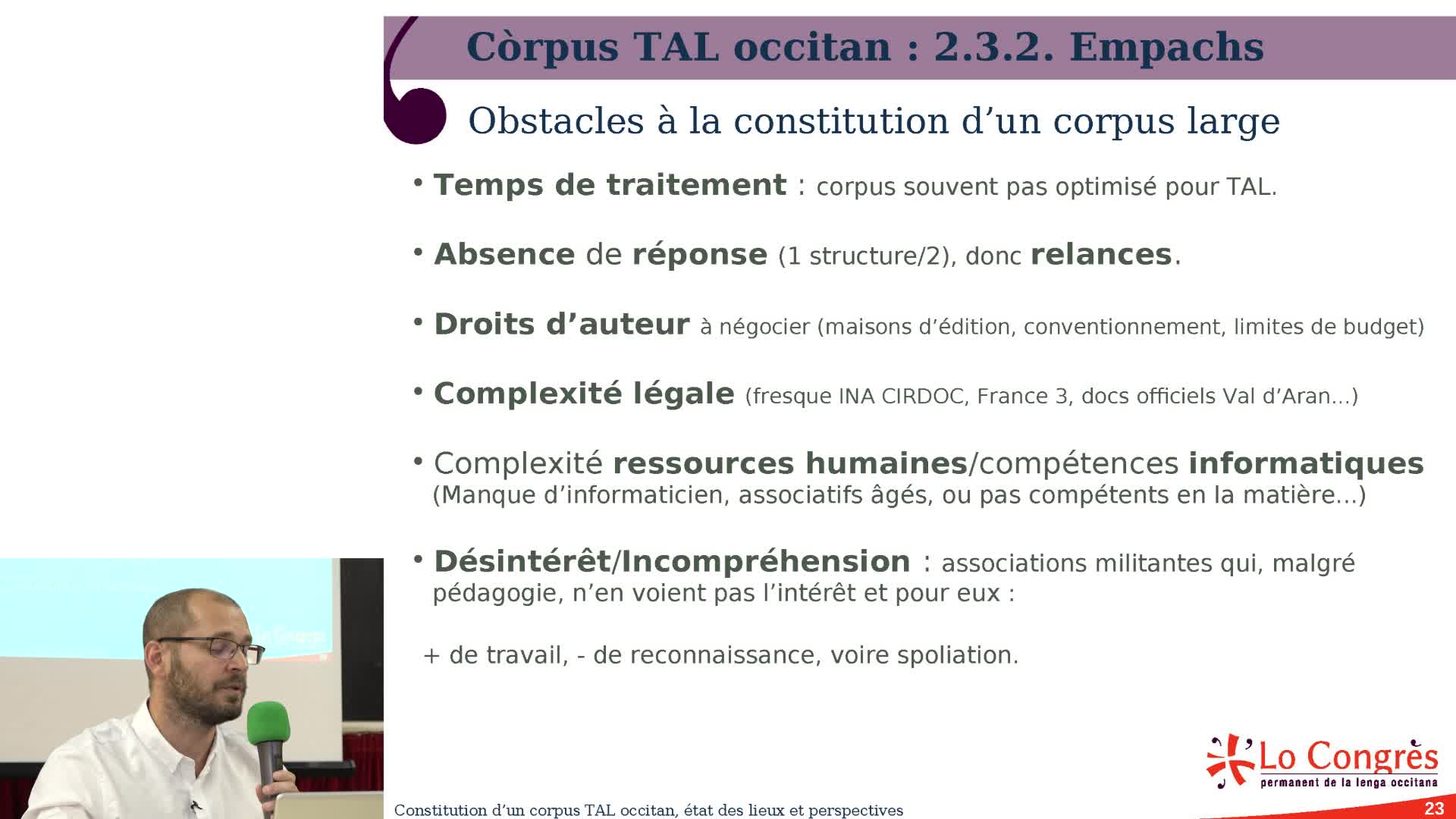

Constitution d’un corpus TAL occitan : états des lieux et perspectives

Bien qu’elle soit une langue minorisée, la langue occitane jouit d'une production abondante autant à l'écrit qu’à l'oral. L'intérêt de bâtir un corpus spécifique au traitement automatique des langues

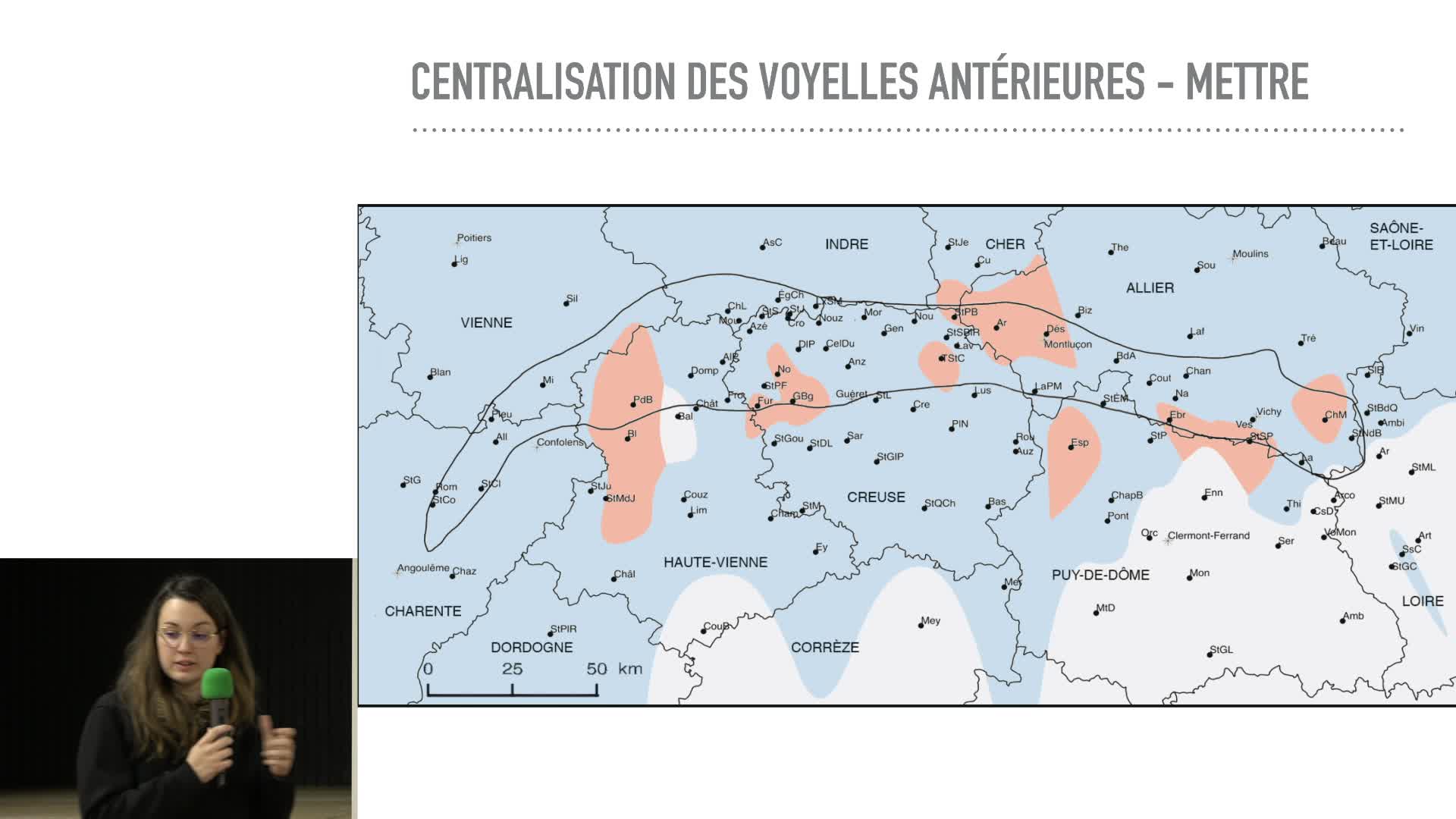

L’intérêt de la cartographie et ce qu’elle nous révèle sur les parlers du Croissant

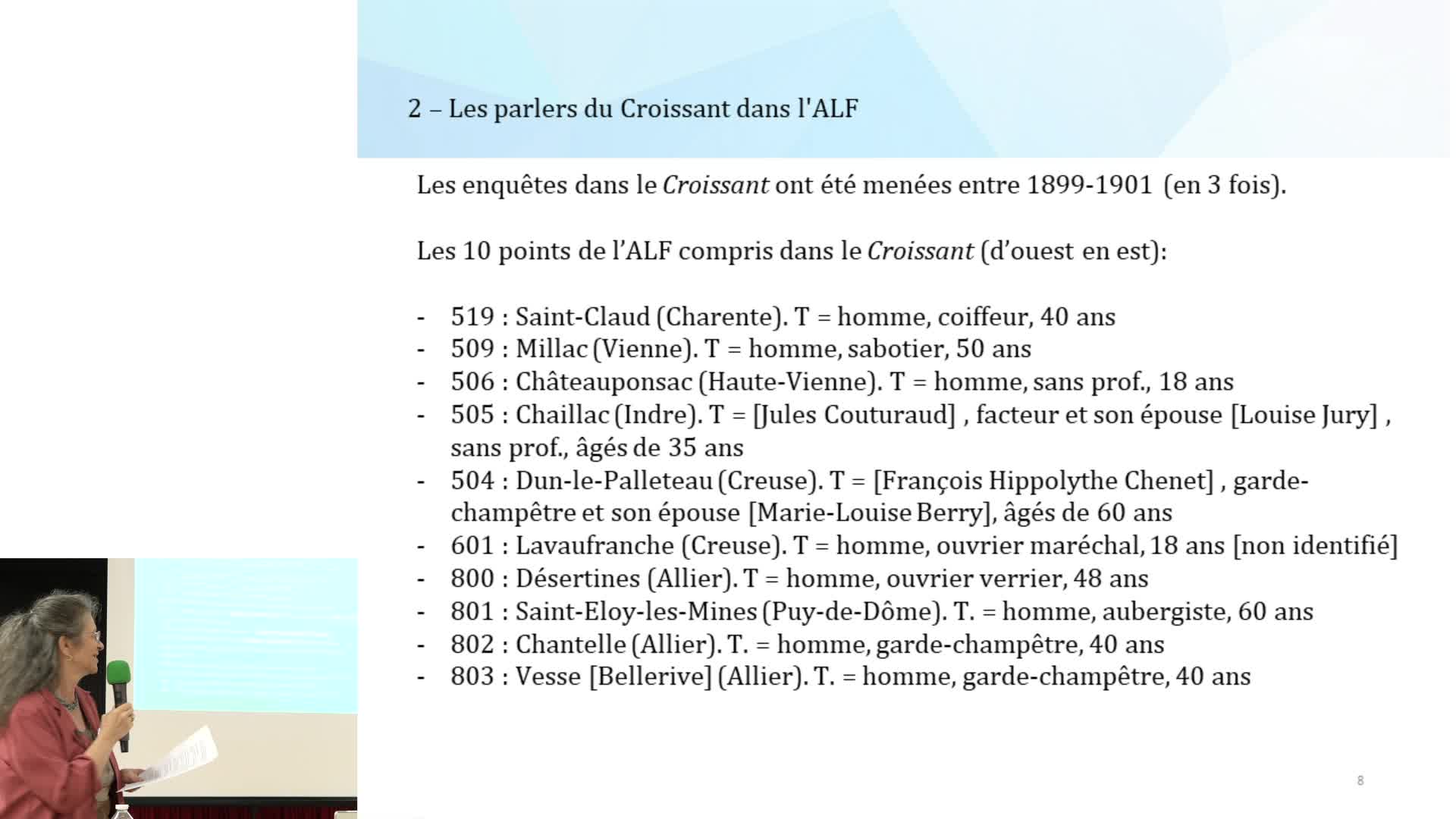

Le Croissant linguistique, nommé ainsi par Ronjat (1913) est une zone de contact entre les langues d’oïl au nord (poitevin-saintongeais, berrichon et bourbonnais) et l’occitan au sud (limousin, et

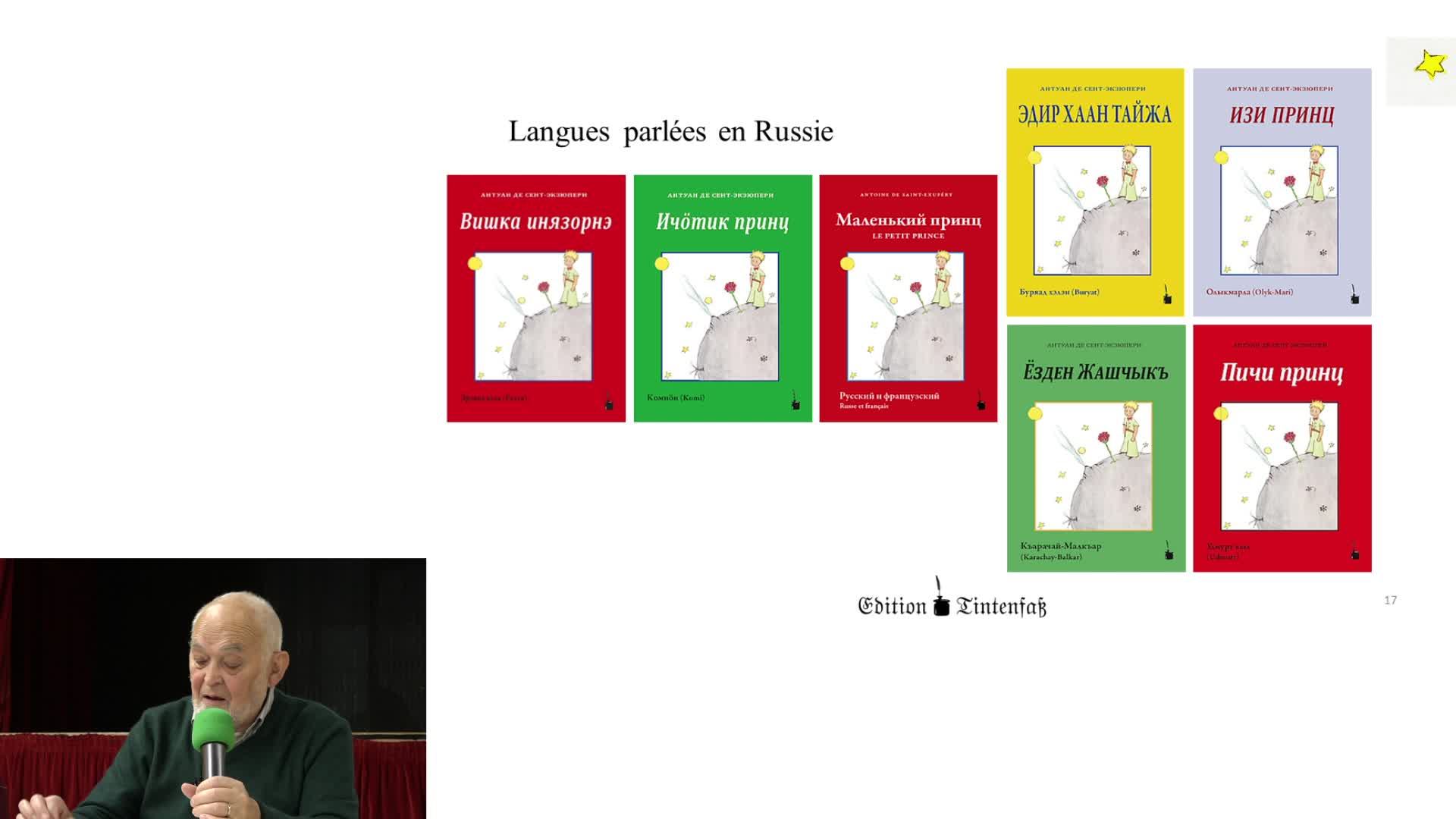

Le Petit Prince dans l’Encrier

Dans notre intervention, nous ferons le point sur l’évolution de notre maison d’édition depuis ses débuts, en mettant l’accent sur les éditions du Petit Prince dans les parlers du Croissant.

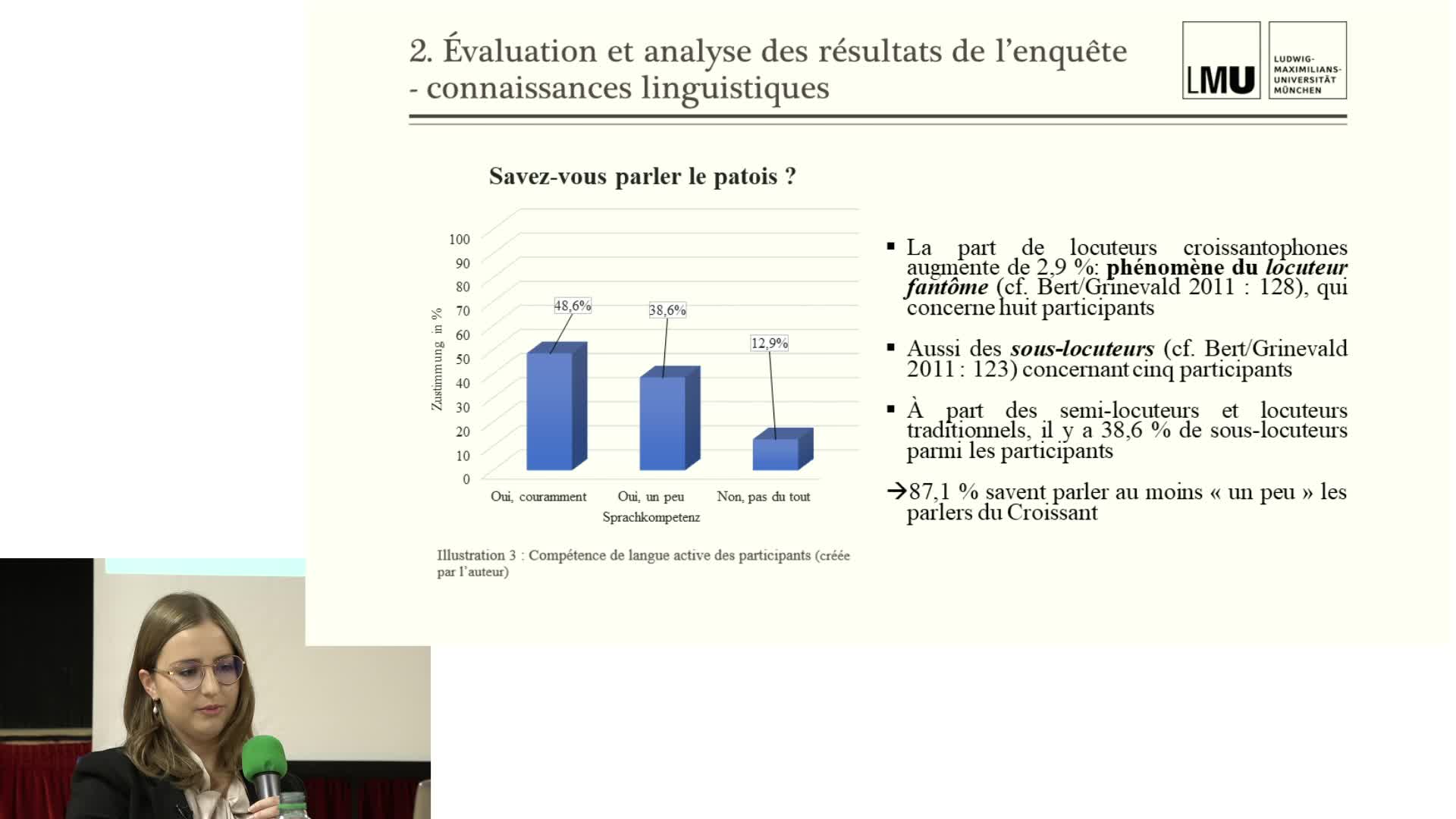

Entre langue d’oc, langues d’oïl, marginalisation et redécouverte : une enquête sociolinguistique d…

Cette communication a pour but de présenter, d’analyser et de discuter les résultats de l’enquête sociolinguistique que j’ai effectuée dans le cadre de mon mémoire de licence.

Les langues régionales en Nouvelle-Aquitaine

Jean-Luc Armand (Région Nouvelle-Aquitaine) Les langues régionales en Nouvelle-Aquitaine

À la recherche de la limite orientale des parlers poitevin-saintongeais, aux confins des parlers be…

Dans l’Est et le centre du domaine marchois (ouest de l’Allier, Est de l’Indre), la limite entre les parlers berrichons (d’oïl) et les parlers marchois (pour dire vite : mi oc mi oïl) est constituée

Intervenants et intervenantes

Chercheur au Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur, Université de Paris 11, Orsay (en 2008). Directeur d'une thèse en co-tutelle de : informatique, Université Paris-Sud 11, Orsay (en 2008)

Auteur d'une thèse en Sciences du langage à Sorbonne Paris Cité (en 2016). - Maître de conférences à l’université de Lille, membre du Laboratoire “Savoirs, Textes, Langage” (STL, UMR 8163) (en 2023)

Auteur d'une thèse en Histoire et civilisations soutenue à l'Université Paris7-Denis Diderot en 2013

Linguiste. - Spécialiste du portugais parlé au Cap-Vert (en 2009). - Directeur de recherche en linguistique africaine, CNRS/LLACAN (en 2023)

Titulaire d'une thèse de 3ème cycle en Mathématiques. Informatique à l'Université de Paris 7 (en 1985). - Professeure des Universités, Université Paris 13, membre du Laboratoire LaLICC, UMR 8139 (CNRS - Université Paris-Sorbonne). - Membre du Laboratoire d'Informatique de l'université Paris-Nord, UMR CNRS 7030 - Institut Galilée (en 2022)