Notice

La délimitation du Croissant linguistique : état de la recherche et éléments de comparaison historique

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Etienne Ménager (Université de Toulouse - Jean Jaurès / FRAMESPA)

Le Croissant constitue par son apparence une aire originale puisqu’il rassemble, sous une bande horizontale, plusieurs régions du centre la France actuelle. Ce ruban linguistique interroge les historiens, notamment médiévistes, car il s’inscrit dans une zone de limite entre divers espaces. Je propose une synthèse historiographique et cartographique de la délimitation du Croissant, en interrogeant son tracé au regard d’autres limites médiévales. Pour cela, je reprendrai, à l’aide des SIG, les cartes des monographies régionales des historiens principalement (Devailly 1980, Glomot 2013).

Dans l’historiographie de la frontière, le Moyen Âge a longtemps été vu comme une période de transition entre l’Antiquité, marquée par le modèle du limes romain, et les frontières linéaires de l’État moderne. Même si la thèse de la continuité territoriale est encore bien ancrée, il faut dépasser la vision simplificatrice de limites hermétiques figées dans le temps long. Zone plus que ligne, barrière tout autant que passage, cet espace intermédiaire présente un caractère mobile entre fixation, avancée ou recul.

Les limites médiévales pouvant être interrogées sont multiples : géographique, politique, culturelle, stylistique et bien entendu linguistique. Il conviendra de varier les échelles spatiales : des grandes « aires culturelles » aux limites de diocèses voire des paroisses, en passant par les frontières de provinces (Guillemain 1972).

Ainsi, nous nous intéresserons à la diversité du style roman (Auvergne, Berry, Poitou, Limousin) dans l’architecture (Pignot 2009). En outre, la région se situe à la limite entre droit écrit et coutumier. Cette délimitation transparait dans la documentation médiévale : les sources conservées montrent que la révolution documentaire du XIIe siècle touche d’abord les espaces méridionaux avant de remonter vers le Nord. Si les sources médiévales régionales ne sont pas les plus prolixes, des exemples peuvent tout de même être présentés. La seigneurie et région de Boussac est un cas d’étude qui pourra être mobilisé. Enfin, la limite entre langue d’oc et d’oïl a fluctué au cours des siècles : nous analyserons quelques toponymes et leurs variantes orthographiques.

Je prendrai comme point de départ la fixation d’un nouveau maillage territorial administratif et religieux (Aubrun 1981), autour de l’an Mil, moment où la Marche est instituée comme zone tampon entre Aquitaine et Berry et entre Limousin et Auvergne. Après la période médiévale, le discours sur l’existence de limites immuables se forge. Dès le XVIe siècle, la région de Boussac est décrite comme un espace de confins. Par la suite, ce discours se prolonge dans la littérature sandienne.

In fine, il s’agit d’étudier, sur le temps long, les constructions territoriales des acteurs et de comprendre comment les sociétés, par leurs identités et appartenances produisent et sont le produit de limites

Références :

Aubrun Michel, L’ancien diocèse de Limoges, des origines au milieu du XIe siècle, Clermont Ferrand, 1981.

Devailly Guy (dir.), Histoire du Berry, Toulouse, 1980.

Glomot David, « Héritage de serve condition », une société et son espace. La Haute Marche à la fin du Moyen Âge, Limoges, 2013.

Thème

Dans la même collection

-

Les langues régionales en Nouvelle-Aquitaine

Jean-Luc Armand (Région Nouvelle-Aquitaine) Les langues régionales en Nouvelle-Aquitaine

-

À la recherche de la limite orientale des parlers poitevin-saintongeais, aux confins des parlers be…

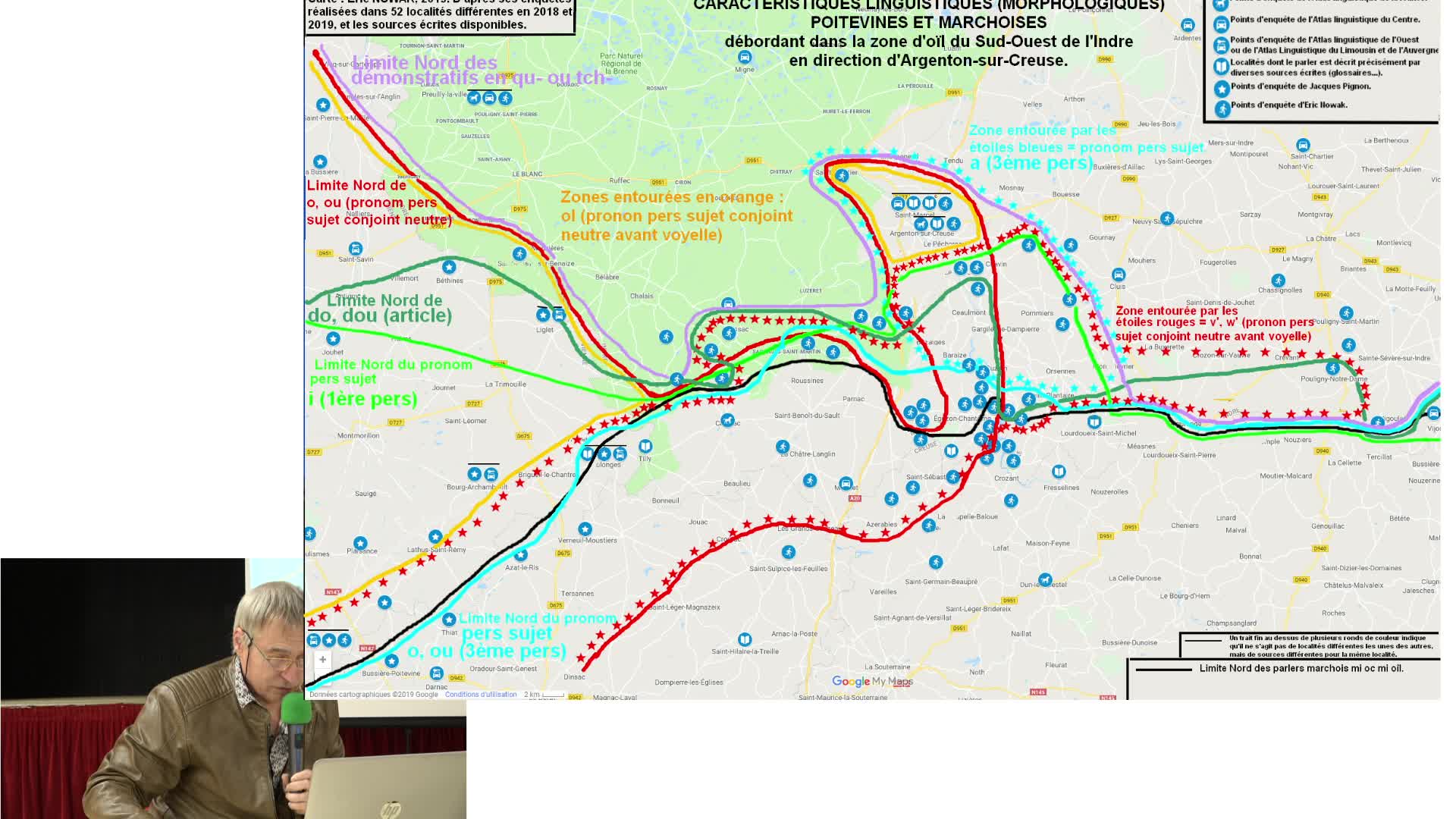

Dans l’Est et le centre du domaine marchois (ouest de l’Allier, Est de l’Indre), la limite entre les parlers berrichons (d’oïl) et les parlers marchois (pour dire vite : mi oc mi oïl) est constituée

-

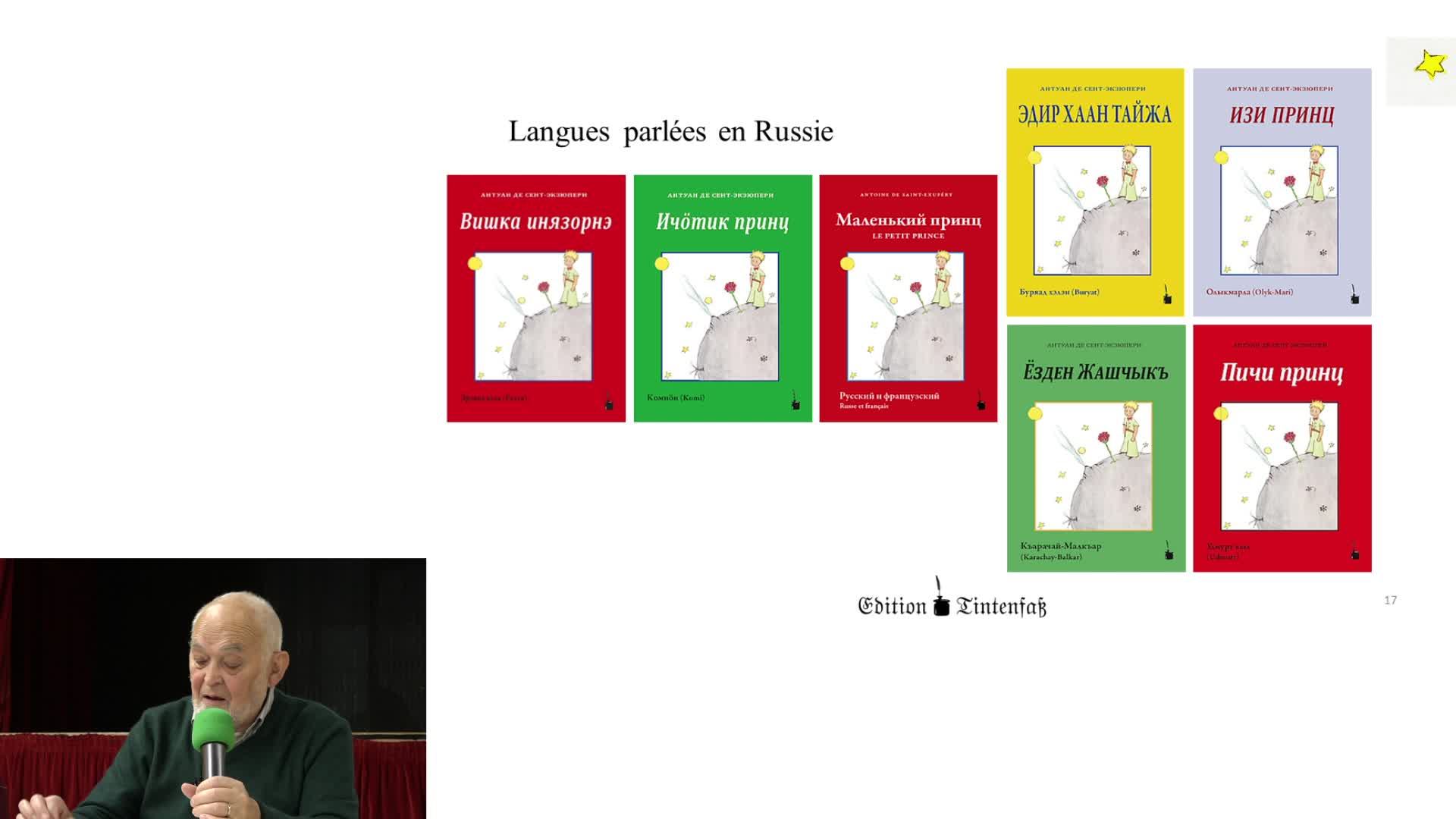

Le Petit Prince dans l’Encrier

Dans notre intervention, nous ferons le point sur l’évolution de notre maison d’édition depuis ses débuts, en mettant l’accent sur les éditions du Petit Prince dans les parlers du Croissant.

-

Entre langue d’oc, langues d’oïl, marginalisation et redécouverte : une enquête sociolinguistique d…

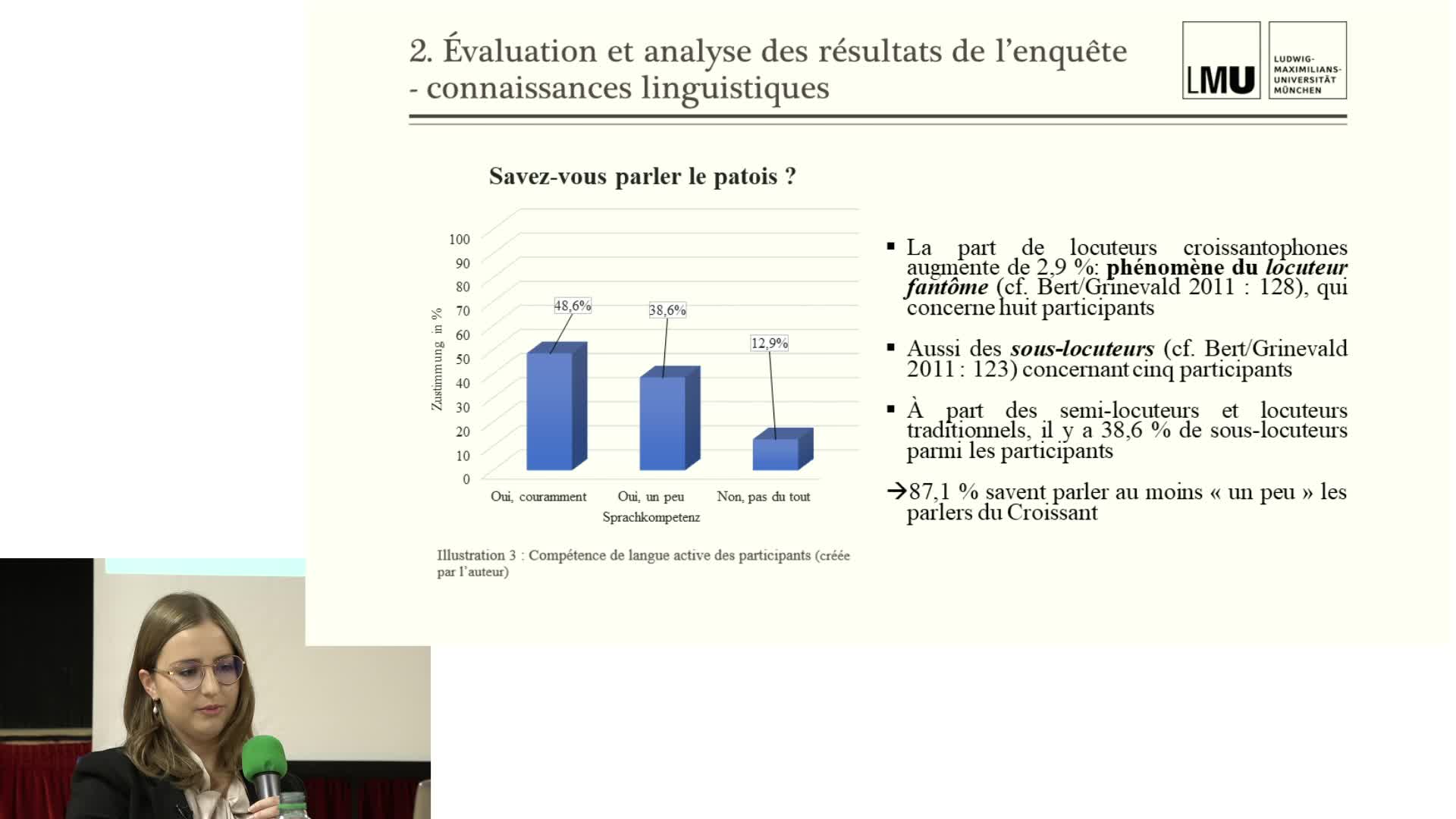

Cette communication a pour but de présenter, d’analyser et de discuter les résultats de l’enquête sociolinguistique que j’ai effectuée dans le cadre de mon mémoire de licence.

-

L’intérêt de la cartographie et ce qu’elle nous révèle sur les parlers du Croissant

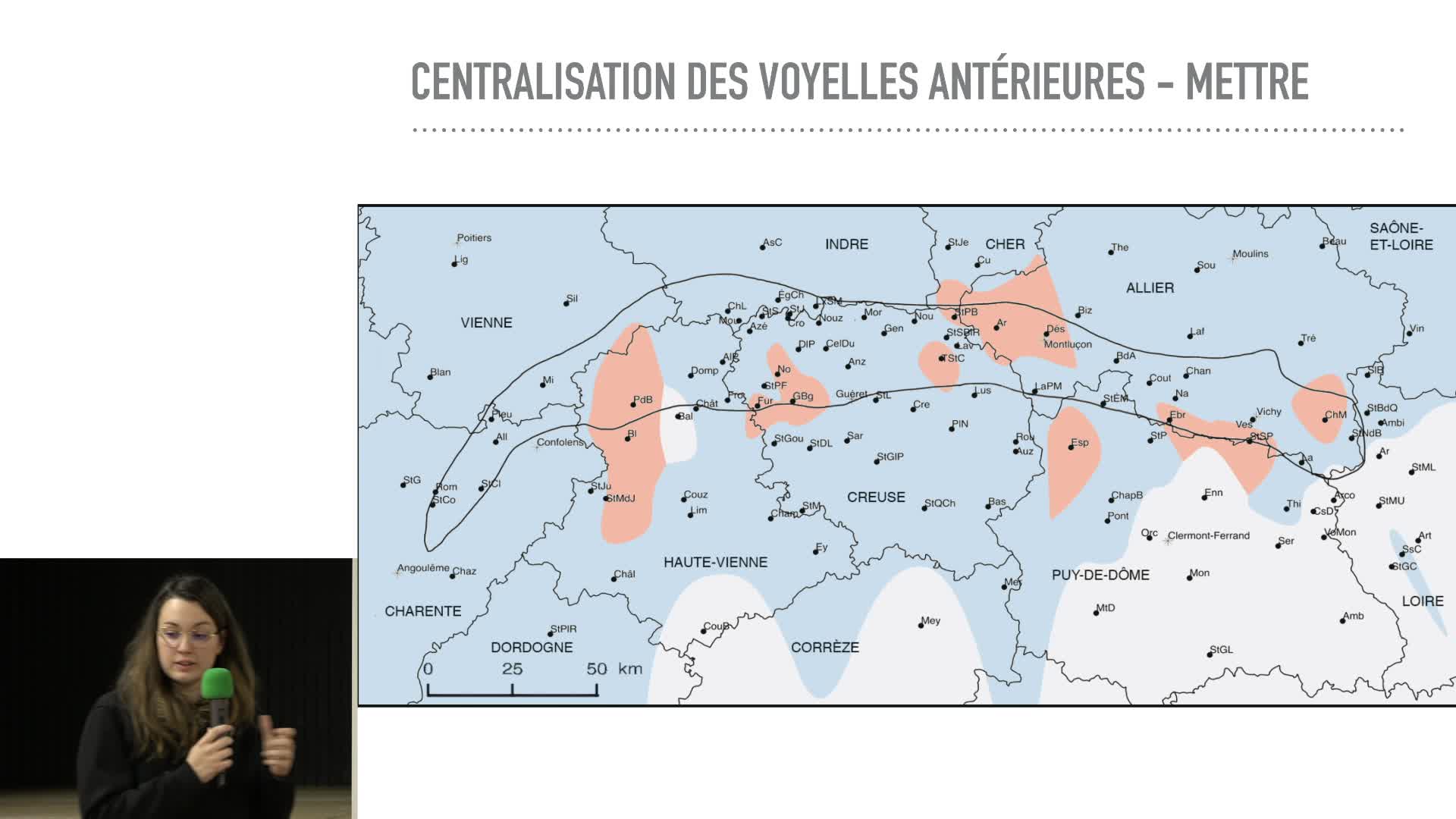

DeparisAmélieLe Croissant linguistique, nommé ainsi par Ronjat (1913) est une zone de contact entre les langues d’oïl au nord (poitevin-saintongeais, berrichon et bourbonnais) et l’occitan au sud (limousin, et

-

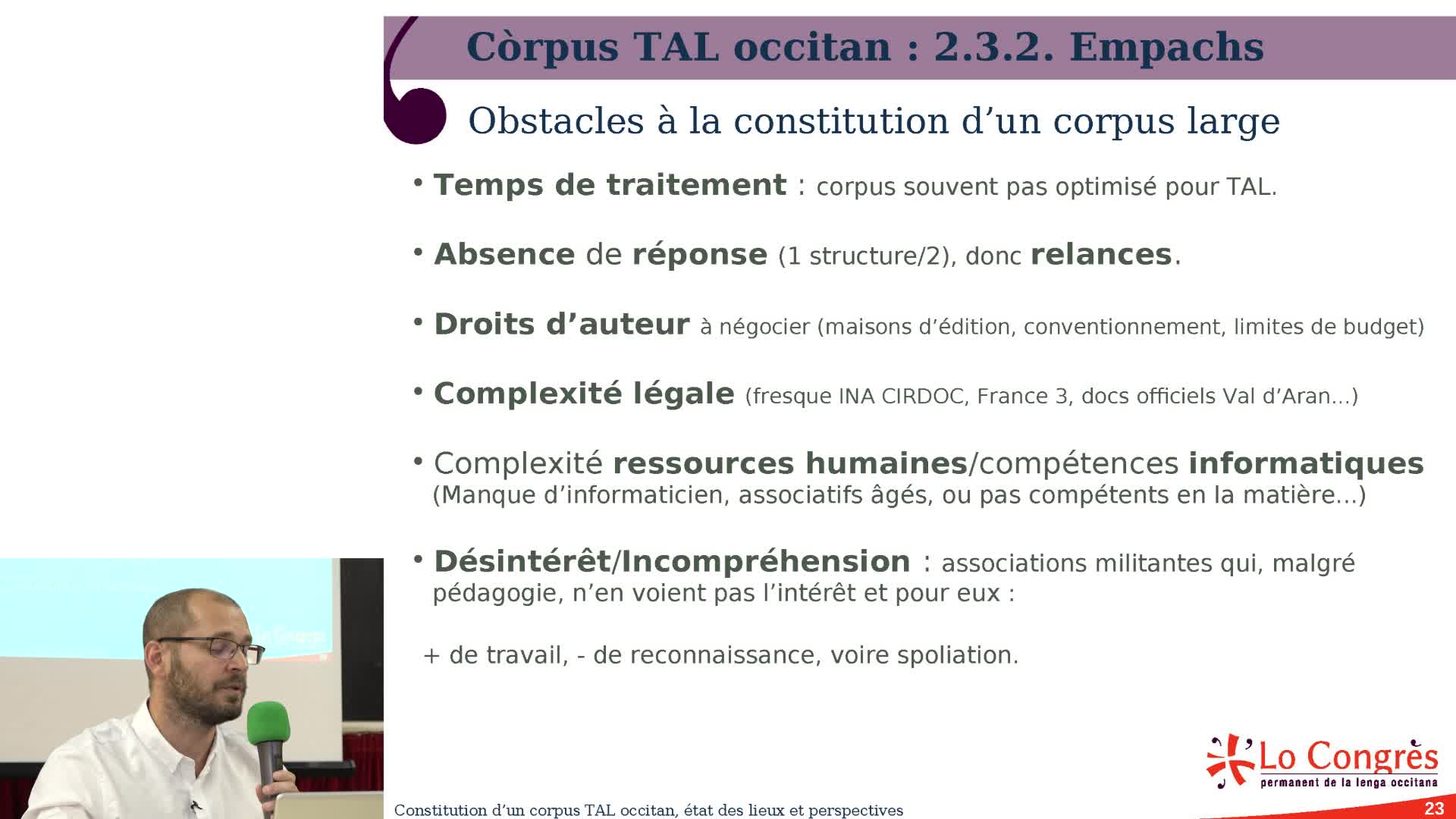

Constitution d’un corpus TAL occitan : états des lieux et perspectives

Bien qu’elle soit une langue minorisée, la langue occitane jouit d'une production abondante autant à l'écrit qu’à l'oral. L'intérêt de bâtir un corpus spécifique au traitement automatique des langues

-

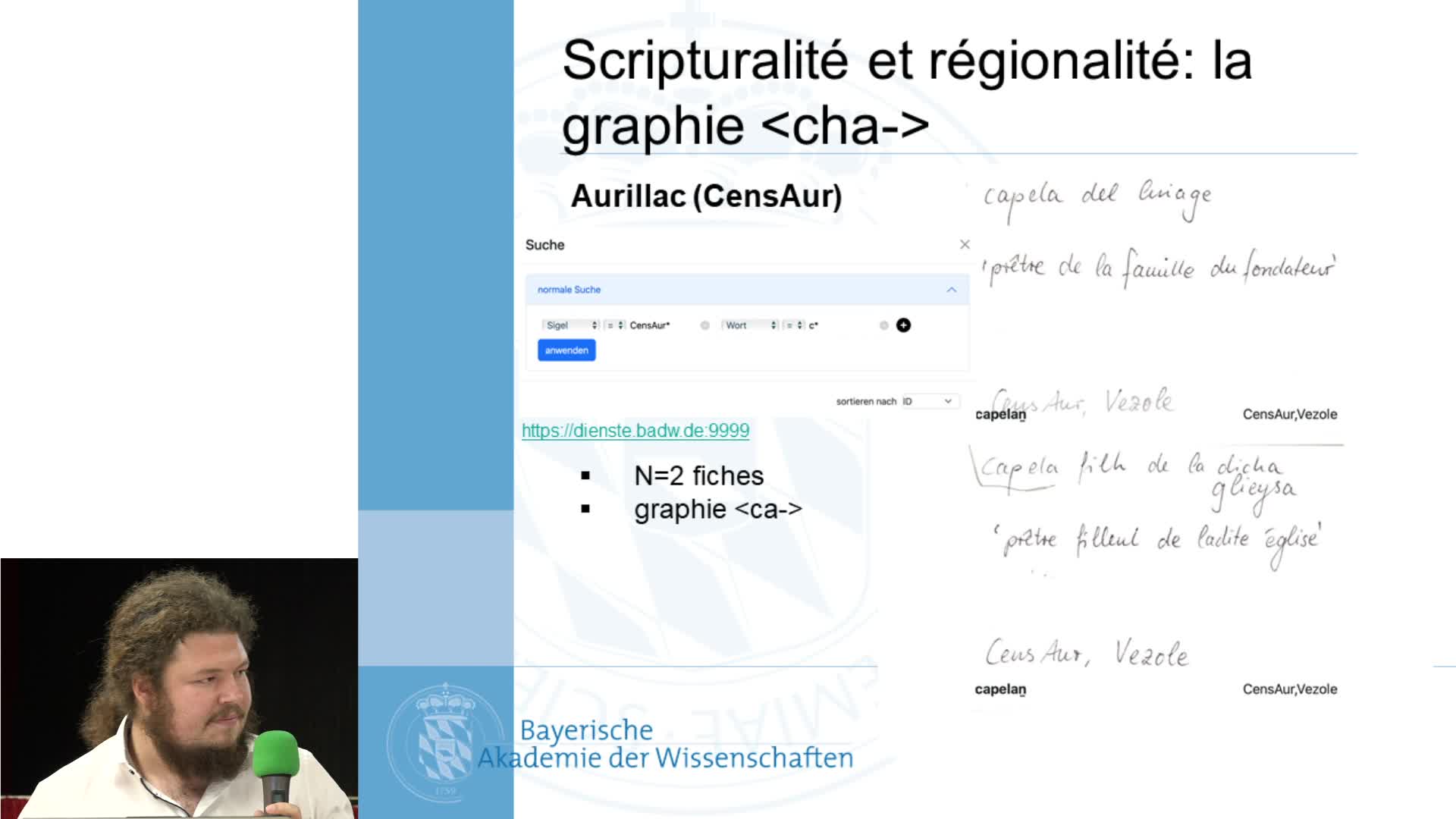

Scripturalité juridique et variétés régionales : la langues des « Comptes consulaires » de Montferr…

Le rôle de l'empreinte régionale, voire locale, de la scripturalité occitane est sujet de controverse. Les défenseurs du caractère intrinsèquement dialectalisé de l'occitan écrit et ceux qui au

-

Des attaques branchantes dans le Croissant

Dans les verbes des parlers de Nouzerines et Saint-Pierre-le-Bost (Creuse), une séquence finale Consonne-Liquide (CL) est séparée par une voyelle accentuée [œ] (en gras dans 1i, cf. 1ii,iii)

-

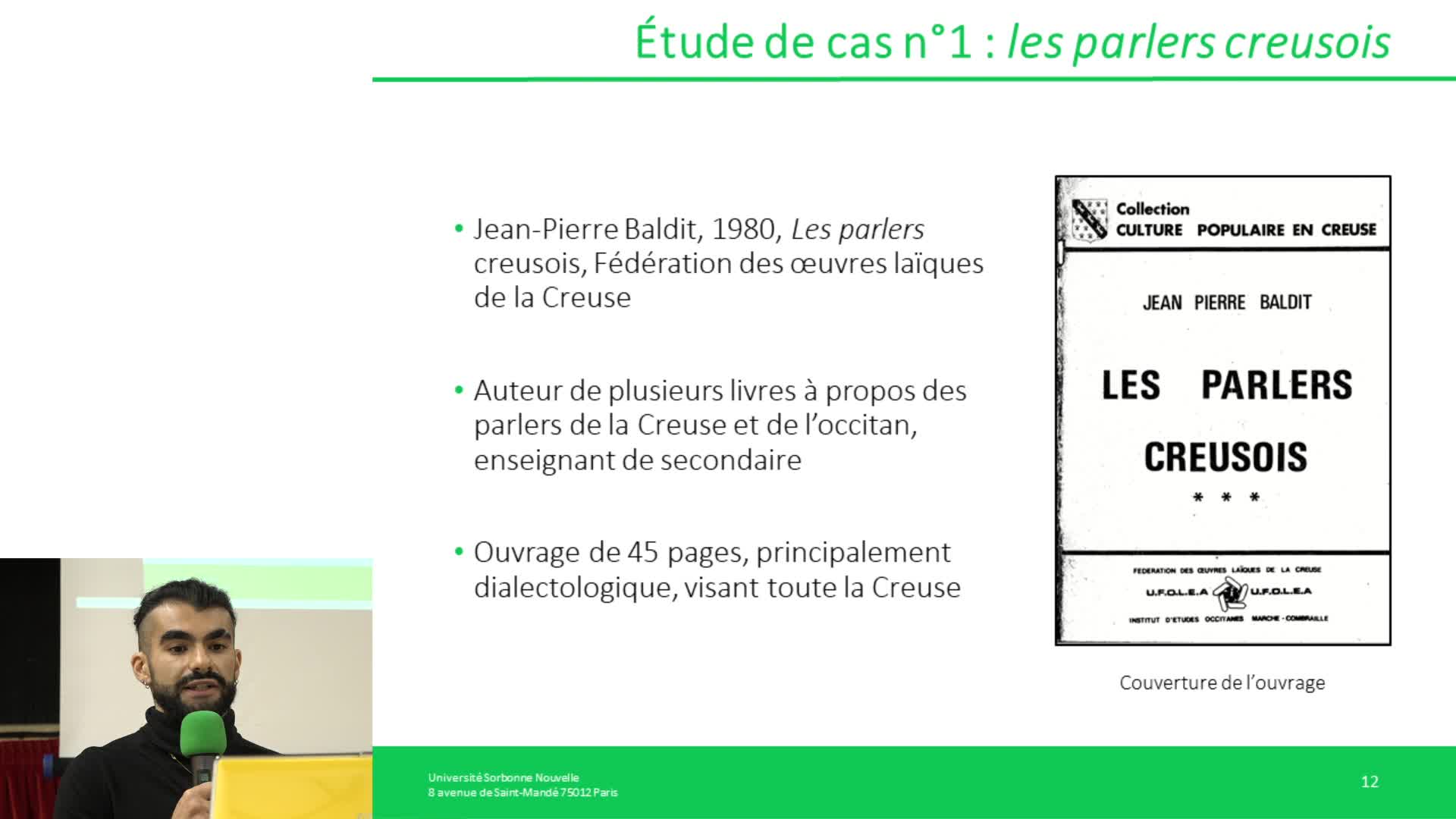

Graphies et productions autochtones : les différentes options disponibles pour les auteurs

Les questions graphiques sont centrales à l’élaboration de tout ouvrage. En nous aidant d'une analyse qualitative et ethnographique d'une dizaine d'ouvrages autochtones réalisés par certains locaux du

-

Y’a une lèbre dans la cherbe : étude de la variation du genre dans les parlers du Croissant, d’aprè…

Suite à une étude sur les parlers francoprovençaux (Sauzet et Brun-Trigaud, à par.) et à des travaux sur l’assignation des noms en genre dans différentes langues du monde (Allassonnière-Tang et al.

-

Perception de la variation linguistique des parlers du Croissant dans l’enquête des Coquebert de Mo…

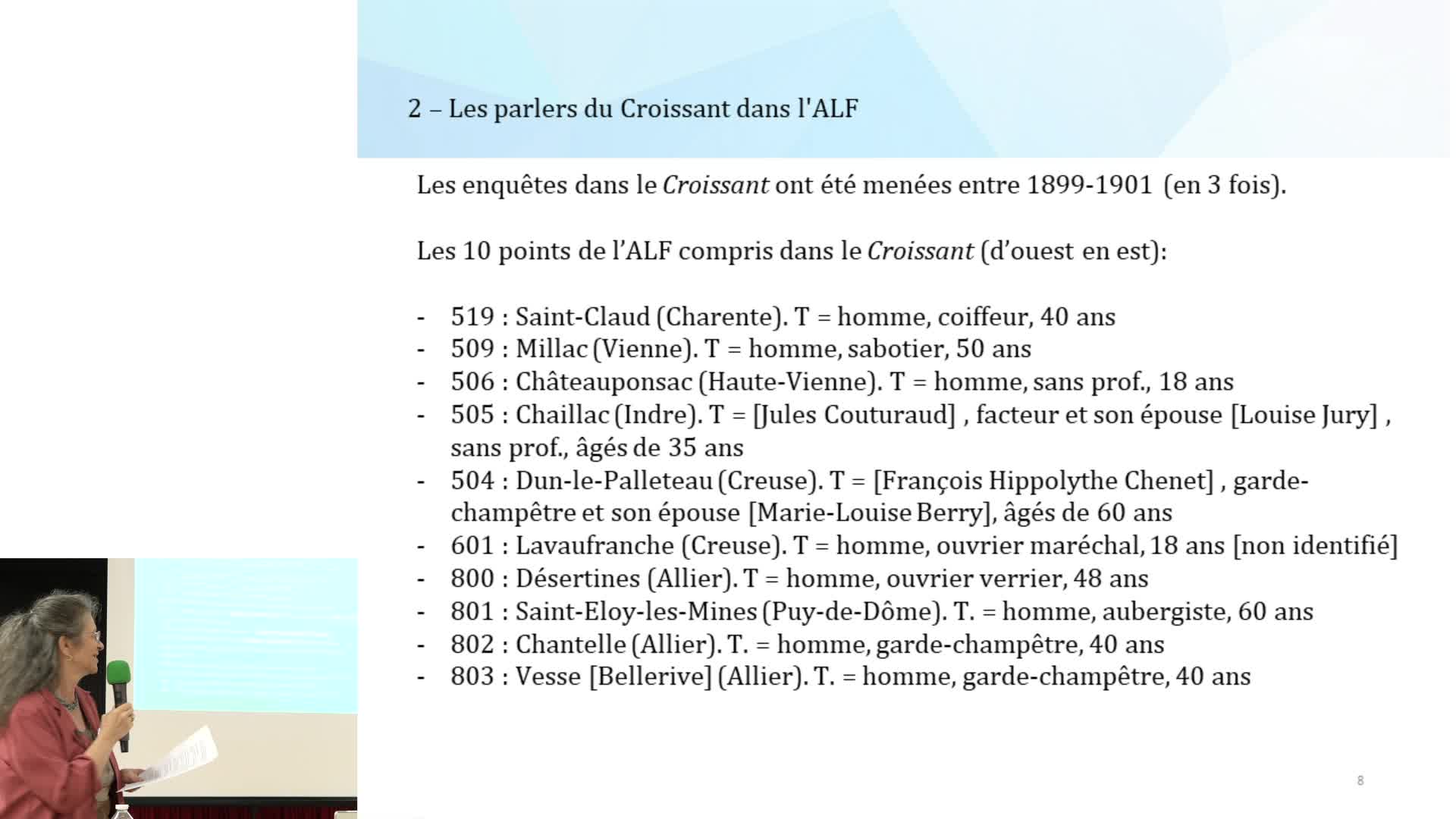

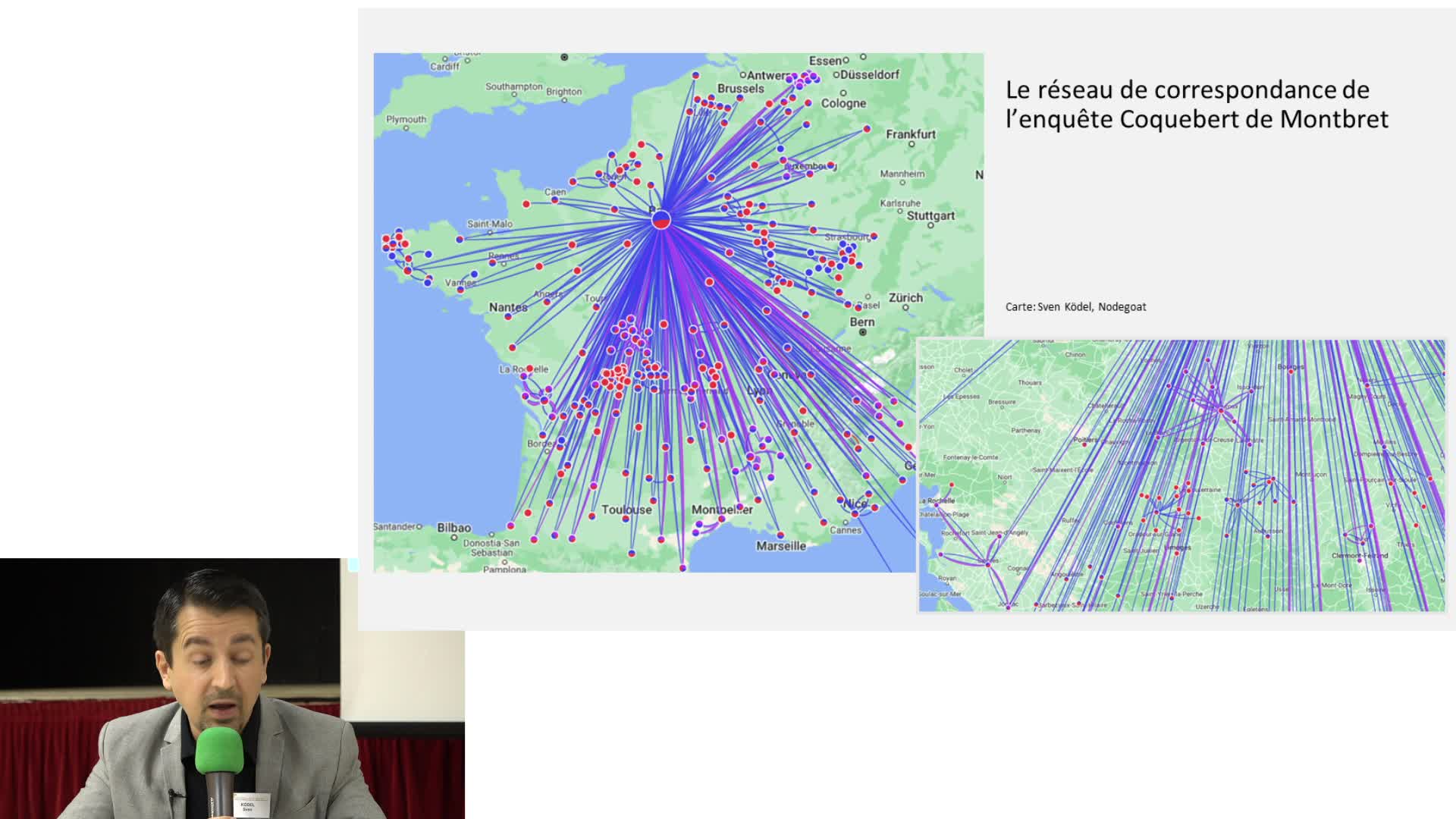

KödelSvenDans le cadre de l’enquête du Premier Empire sur les langues et dialectes de France, le territoire du Croissant est couvert dès 1806 afin de déterminer la limite entre Oc et Oïl. Mais alors que

-

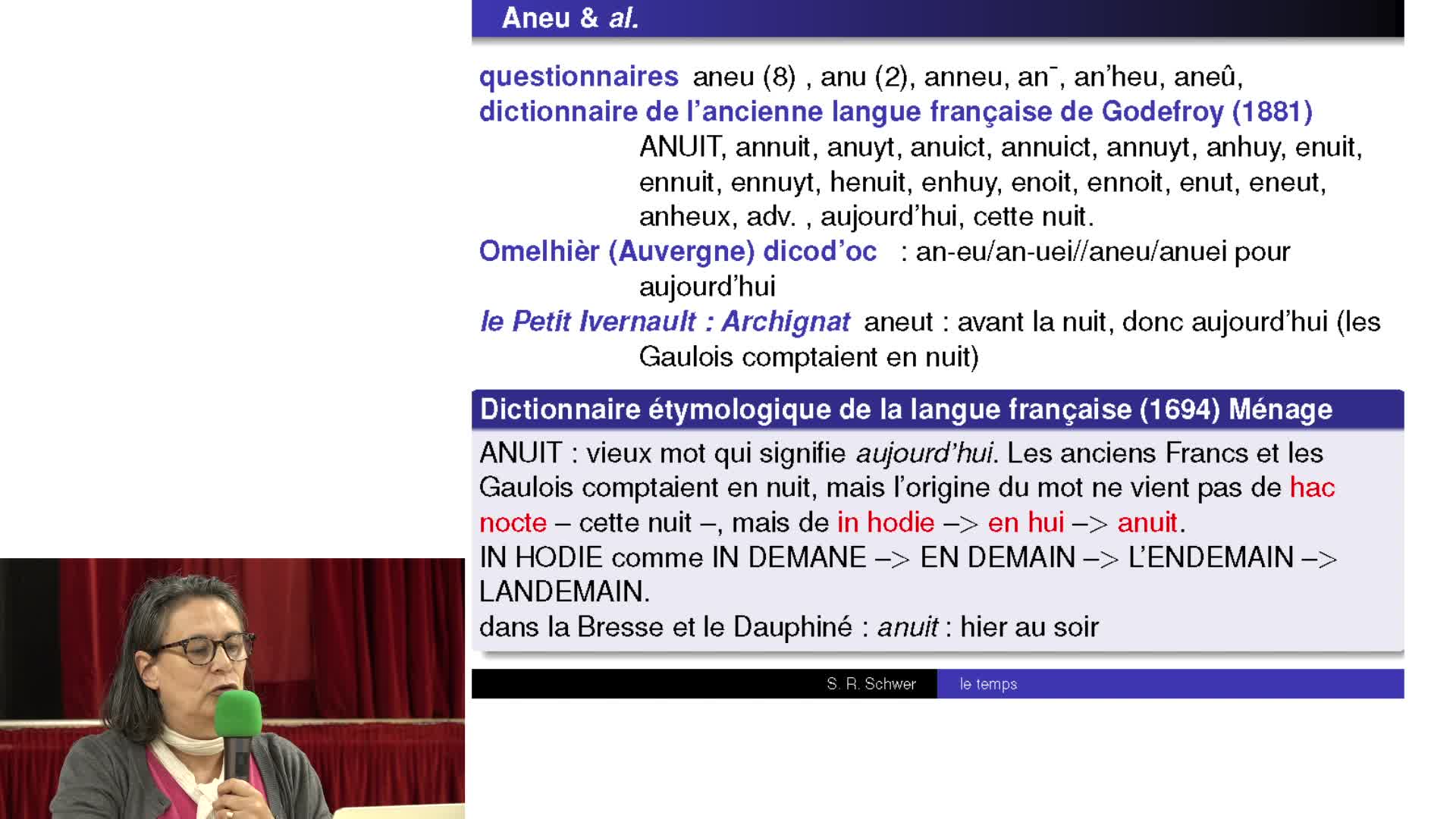

Les systèmes de repérage temporel dans le Croissant

Schwer R.SylvianeNotre exposé porte sur la référence au temps dans le Croissant sous la forme des compléments de temps exprimant d’une part la durée et d’autre part la localisation temporelle. Il s’appuie sur les