Notice

Session 1 : Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Modération : Fabien Le Bonniec

Ghislain Otis : Autodétermination et gestion autochtone de la pluralité juridique

La persistance des systèmes juridiques des peuples autochtones en marge du droit de l’État constitue

une manifestation forte de l’autodétermination autochtone dans un contexte de pluralisme juridique.

S’appuyant sur des travaux empiriques ayant documenté la coexistence du droit étatique et de

systèmes juridiques autochtones ou coutumiers, cette communication présentera quelques stratégies

ou procédés déployés par les peuples autochtones et les communautés coutumières pour organiser

ou gérer l’interaction de leurs ordres juridiques avec le droit officiel. Les effets de ces procédés, ainsi

que ceux de la non-gestion du pluralisme juridique, sur les systèmes juridiques autochtones et sur les

individus autochtones seront aussi exposés.

Jean Leclair : Les paramètres de l’action dans un contexte de pluralisme juridique

Cette conférence s’intéressera à l’action des opérateurs étatiques et non étatiques, tout comme à celle

des simples individus, dans un contexte de pluralisme juridique. Plus spécifiquement, je tenterai

d’identifier les ressorts de l’action —et les contextes de déploiement de celle-ci— des personnes

impliquées dans les procédés de gestion décrits dans la partie précédente. Cette action est paramétrée

par un certain nombre de facteurs dits de mutabilité, de cognition et de capacité, propres à un univers

plurijuridique, qui viennent encadrer le champ des « possibles » pour tous les acteurs s’y mouvant.

Dans un tel environnement, la liberté de choix et d’action de la personne, quelle qu’elle soit, n’est

jamais illimitée. L’instabilité et le caractère changeant du contexte spécifique à une situation de

pluralisme, l’appréhension, par les acteurs, de leur système et de celui d’autrui, et enfin, la légitimité

et la capacité respective des systèmes juridiques en présence, tout cela influe directement sur les

raisons d’agir et le comportement des acteurs. La vitalité respective des systèmes en jeu, c’est-à-dire

leur légitimité aux yeux de la population et leur capacité à diffuser leur autorité de manière efficace,

constitue le facteur qui influence le plus directement l’action des opérateurs et des individus dans un

contexte de pluralisme juridique.

Raphael Mapou : L’état du pluralisme juridique en Nouvelle-Calédonie à la sortie de l’accord de

Nouméa.

La Nouvelle-Calédonie est un petit pays situé dans le pacifique sud, dans l’arc mélanésien entre

l’Australie et le Fidji. L’accord de Matignon (1988-1988) puis l’Accord de Nouméa (1998-2020) sont

deux accords politiques successifs, signés respectivement en 1988 et en 1998 entre le FLNKS, l’État

Français et les partis loyalistes français de Nouvelle-Calédonie. Le premier visait à rétablir la paix en

mettant fin à la situation de rupture dans la colonie, créée par l’insurrection nationaliste conduite par

le mouvement indépendantiste kanak de 1984 à 1988. Le deuxième avait pour objet la mise en place

d’un processus d’émancipation et de décolonisation de 20 ans, ponctué de trois référendums

d’autodétermination, tenus en 2018, en 2020 et en 2021.

Le présent exposé, au terme du processus de décolonisation, a pour objet de dresser le bilan du

processus de construction juridique et institutionnelle initiée par la reconnaissance constitutionnelle

de l’Accord de Nouméa. En effet, cette dernière, en acceptant l’existence aux côtés du peuple

français, du peuple autochtone kanak et ses us et coutumes, ouvrait une page inédite dans sa longue

histoire des décolonisations. Dans le cadre de ce nouveau paradigme juridique et institutionnel, le

législateur calédonien a engagé la construction d’un modèle de pluralisme juridique qui s’est heurté à

l’impérialisme culturel et aux rigidités du monisme juridique français. In fine, le présent exposé dressera

le bilan puis une analyse permettant d’apporter un éclairage du processus de construction juridique,

les avancées et les perspectives à l’heure où la France en tant que grande puissance mondiale, s’est

donnée de nouveaux enjeux stratégiques avec la mise en oeuvre de l’axe « Indopacifique ».

François Feral : Le règlement des conflits kanak en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie le traitement des litiges des personnes de statut civil coutumier se réalise

selon les principes de la coutume kanak, notamment par le recours aux arbitrages des chefferies et de

la hiérarchie des autorités coutumières. Cependant le nombre des conflits est aujourd’hui multiplié

par la crise identitaire de la société kanak et ils sont aggravés par les limites la juridicité de la coutume

telle qu’elle est établie aujourd’hui dans le cadre de la loi organique de 1999 qui porte le statut de cette

collectivité d’outre-mer. Emmenées par le sénat coutumier, les instances coutumières kanak

proposent un cadre pragmatique de traitement des conflits inspiré par le modèle du palabre. Les

chefferies ont adopté également une charte du peuple kanak permettant de se référer à des principes

de vie et à des valeurs servant de base aux décisions arbitrales.

Christian Coocoo, Les avantages et les défis de l’écriture juridique Atikamekw Nnehirowisiw

La nation Atikamekw Nehirowisiw travaille depuis plusieurs années à l’élaboration d’un code de

pratiques (orocowewin notcimik itatcihowin) visant à réguler les activités de chasse, de pêche et de récolte

des végétaux au sein de Nitaskinan, notre territoire ancestral. Ce projet correspond à la mise à l’écrit

des règlements territoriaux atikamekw nehirowisiw (notcimik itatcihowin). Cette présentation portera sur

les avantages et surtout les défis reliés au processus de mise à l’écrit de ces règles territoriales.

Dans la même collection

-

Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

-

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

-

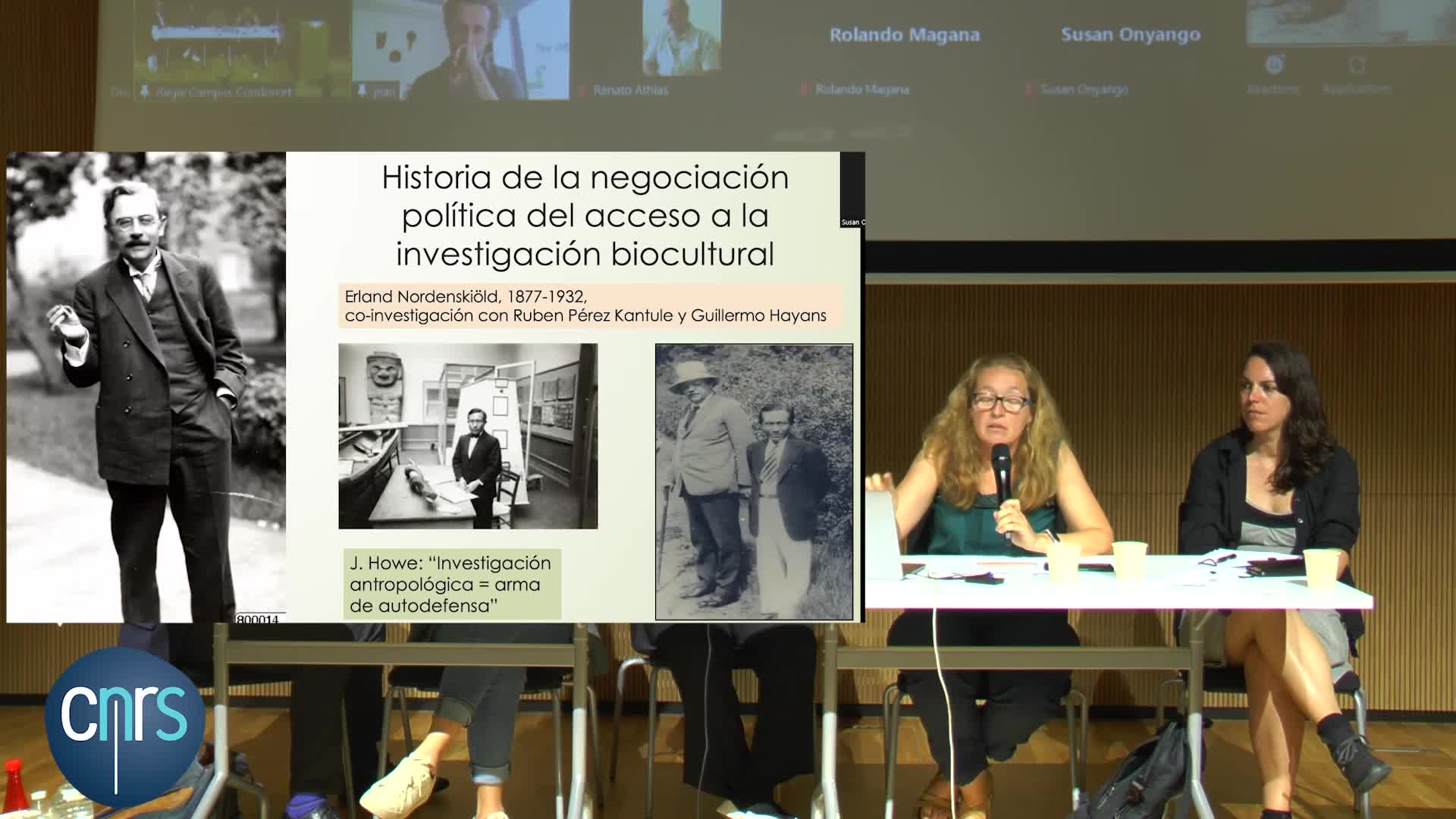

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

-

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

-

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

-

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

-

-

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

-

-

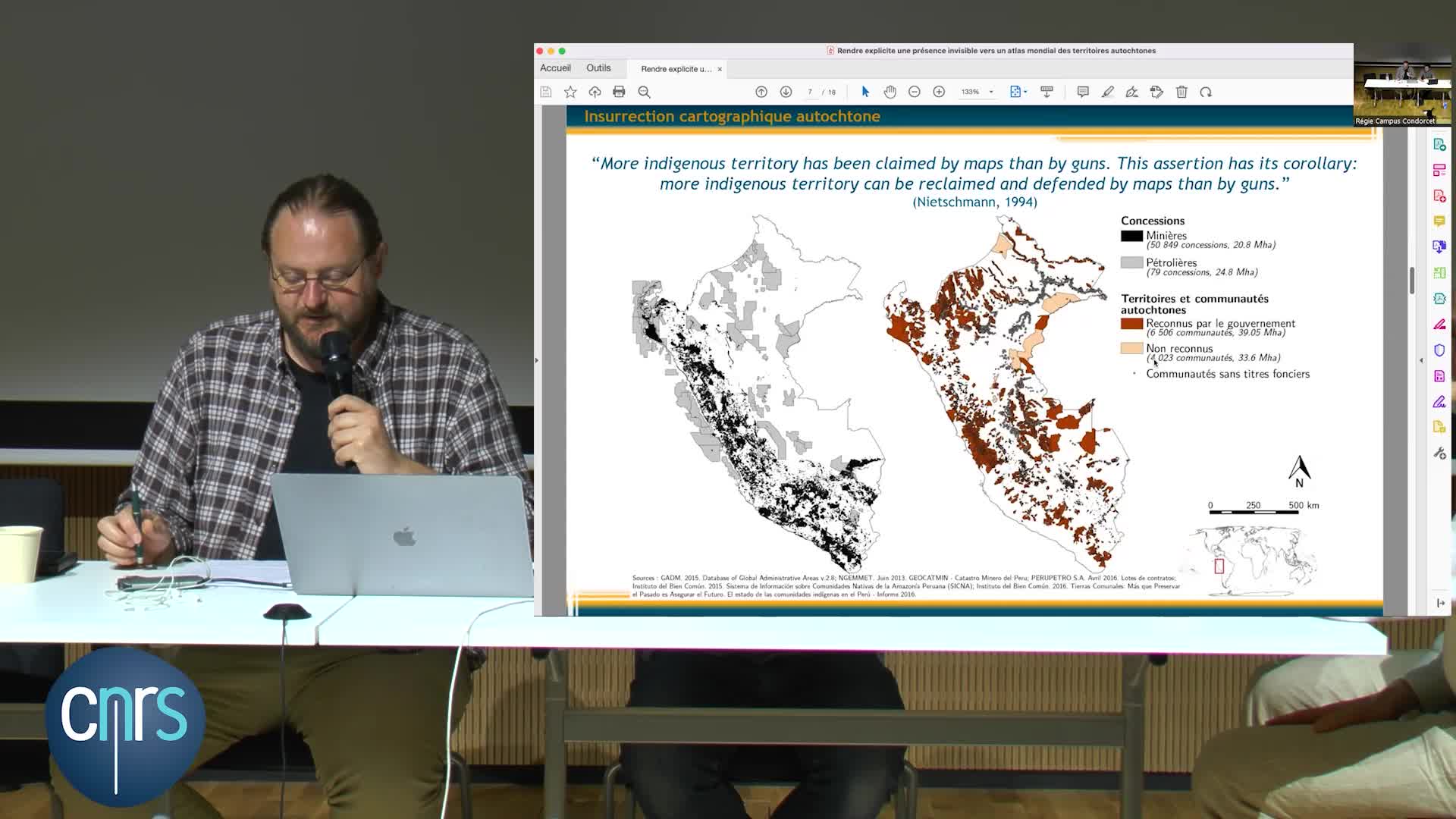

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

-

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

-

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Sur le même thème

-

Enjeux et priorités pour la COP 30 Climat à Belem : apport de l'IRD - Cosavez-vous ? Climat Science…

La COSAV Climat Sciences Société organise ce séminaire pour explorer les enjeux cruciaux de la prochaine COP 30, qui se tiendra à Belém en novembre prochain, ainsi que les contributions des recherches

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Archéologie de l'Amazonie"

RostainStéphenLachowskyCarolinePrésentation de l'ouvrage "Archéologie de l'Amazonie", avec Stéphen Rostain et présenté par Caroline Lachowsky

-

Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

-

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...

-

-

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés

-

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

-

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections

-

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

-

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

-

-

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes