Notice

Le système d'information archéologique Syslat, un outil de la recherche à l'Inrap

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Intervenants : Yoann Pascal et Sébastien Munos

Conçu pour ce contexte de fouille programmée, il a toutefois été utilisé depuis le milieu des années 90 en archéologie de sauvetage puis, au début des années 2000, en archéologie préventive. Son utilisation plutôt timide dans le sud de la France avec l'Afan s'est depuis largement développée pour être aujourd'hui, au sein de l'Inrap, un outil de gestion, d'analyse et de partage de la donnée archéologique en constante évolution. Les usages du logiciel et les retours d'expériences de l'archéologie préventive ont en effet contribué à enrichir les différentes évolutions de Syslat.

Nous nous proposons au travers de plusieurs exemples de montrer l'usage qu'il en est fait en contexte opérationnel à l'Inrap, que ce soit pour les diagnostics ou les fouilles, en rural ou en urbain. Nous évoquerons les avantages et les inconvénients apportés par un système basé sur une logique client/serveur (MySql) et notamment comment la version nomade de Syslat permet de gérer au mieux l'acquisition et la collecte des données primaires, notamment sur le terrain.

Grâce aux nombreux outils qu'il offre, nous nous proposons également de montrer les avantages de son utilisation pour la recherche. Nous évoquerons, entre autres, son interaction avec divers systèmes tels que les bases de données ou encore les logiciels de Sig. L'hébergement de ses données sur les serveurs de la TGIR Huma-Num facilitant la pérennité et le partage de l'information archéologique, nous discuterons également de la manière dont le SIA Syslat s'inscrit, à l'ère de l'open-data, dans les logiques du web-sémantique (CIDOC-CRM).

Enfin nous terminerons sur les perspectives d'évolutions du système, en particulier dans le cadre de son utilisation en archéologie préventive.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Dans la même collection

-

Table-ronde : Enjeux de la Science Ouverte pour l'archéologie

Table-ronde animée par Xavier Rodier (Consortium Huma-Num MASA, Centre National de la Recherche Scientifique)

-

MASAplus 2023-2026, de l'interopérabilité à la Science Ouverte

MarletOlivierPrésentation du projet du consortium Huma-Num MASA+ et de ses enjeux.

-

Diffuser – archiver – réutiliser – exploiter les données 3D pour l'archéologie par la publication d…

TournonSarahDans un projet de recherche en archéologie, lorsqu'un modèle 3D est produit, que cela soit résultat d'une suite de validations scientifiques d'hypothèses de restitution ou d'une campagne de

-

Interroger et exploiter des données primaires de recherche publiées dans le système d'archivage Nak…

MassonOlivierLa mise en ligne sur Nakala des données primaires de fouilles et d'études donnent une seconde vie à celles-ci dans l'optique des sciences des données.

-

Réutilisation des données pour la recherche archéologique à l'Inrap : une enquête du réseau documen…

GressierNathalieDuvalLaurentLa fouille est par définition destructrice de ses preuves. Ce qu'il en reste représente les seules archives d'une documentation non reproductible et cumulative, chaque fouille étant un maillon de la

-

La publication au format logiciste d'un corpus céramique volumineux du bassin de la Loire moyenne :…

HusiPhilippeAprès deux ouvrages sur le sujet dans un format de publication plus traditionnel, comprenant un volume imprimé adossé aux preuves en ligne, nous avons fait ici le choix d'une publication, certes

-

ARCHEAN : un projet innovant au cœur des réflexions autour de l'archivage, l'exploitation scientifi…

RegoDianePainOrderic-vitalLa question de la publication des données de fouilles est inhérente aux opérations de terrain et constitue le cœur du projet ARCHEAN.

-

De la gestion des collections archéologiques à la publication des données des fouilles : l'expérien…

NurraFedericoColonnaCécileDe la gestion des collections archéologiques à la publication des données des fouilles : l'expérience de l'INHA

-

Une chaîne de traitement des données de la recherche au Centre Camille Jullian et ses applications

SatreStéphanieBaudoinBrunoDepuis sa création en 1978, le Centre Camille Jullian produit/fabrique une documentation scientifique considérable et sur des supports variés qui illustrent les différentes thématiques du laboratoire

-

Chronocarto : un WEBSIG pour archiver, partager, restituer et publier les données archéologiques

BatardyChristopheDabasMichelChronocarto est né dans les années 2010, d'un double besoin : pouvoir travailler à plusieurs et à distance sur des fichiers géoréférencés et assurer les liens entre les archéologues et les

-

Des plans papiers des archéologues à la base de données QGis, ou comment intégrer 40 ans d'archéolo…

WatteauxMagaliVialetPascalNous nous proposons de présenter un outil d'analyse fabriqué dans le cadre d'un projet ANR en cours sur la dynamique des parcellaires agraires dans la longue durée (PARCEDES).

-

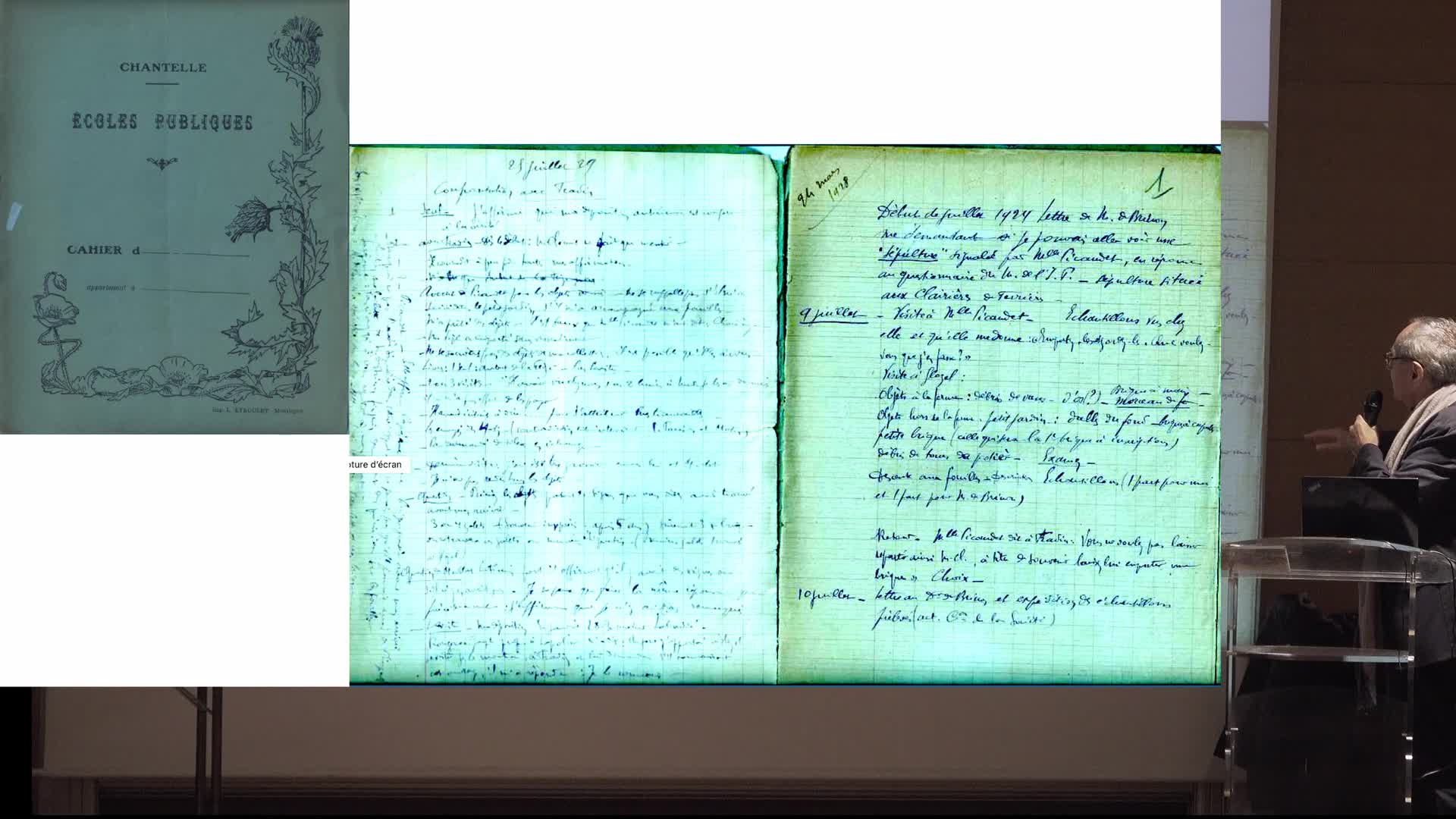

Retour d'expérience sur l'utilisation croisée de plusieurs archives de fouilles

TufféryChristopheDans le cadre d'une thèse de doctorat engagée depuis 2019, une étude historiographique et épistémologique des effets des dispositifs numériques sur l'archéologie et sur les archéologues au cours des

Sur le même thème

-

Glozel-Session 1 : Table ronde conclusive

PélissierPaulineJouys BarbelinCorinneMorinièreSolineBonnefoiClaireMenetrierLaureAngevinRaphaëlDemouleJean-PaulTable ronde conclusive de la session n°1 - Les sources de Glozel : collections et fonds d’archives - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources, questionnements,

-

L’avocat et le témoin : le point de vue et les ressources des fonds Maurice Garçon et Benoît Clémen…

DemouleJean-PaulJean-Paul Demoule présente l’importance et les conséquences de l’expérience de « premier » témoin des découvertes de Glozel que Benoît Clément eut à assumer au cours du procès de René Dussaud.

-

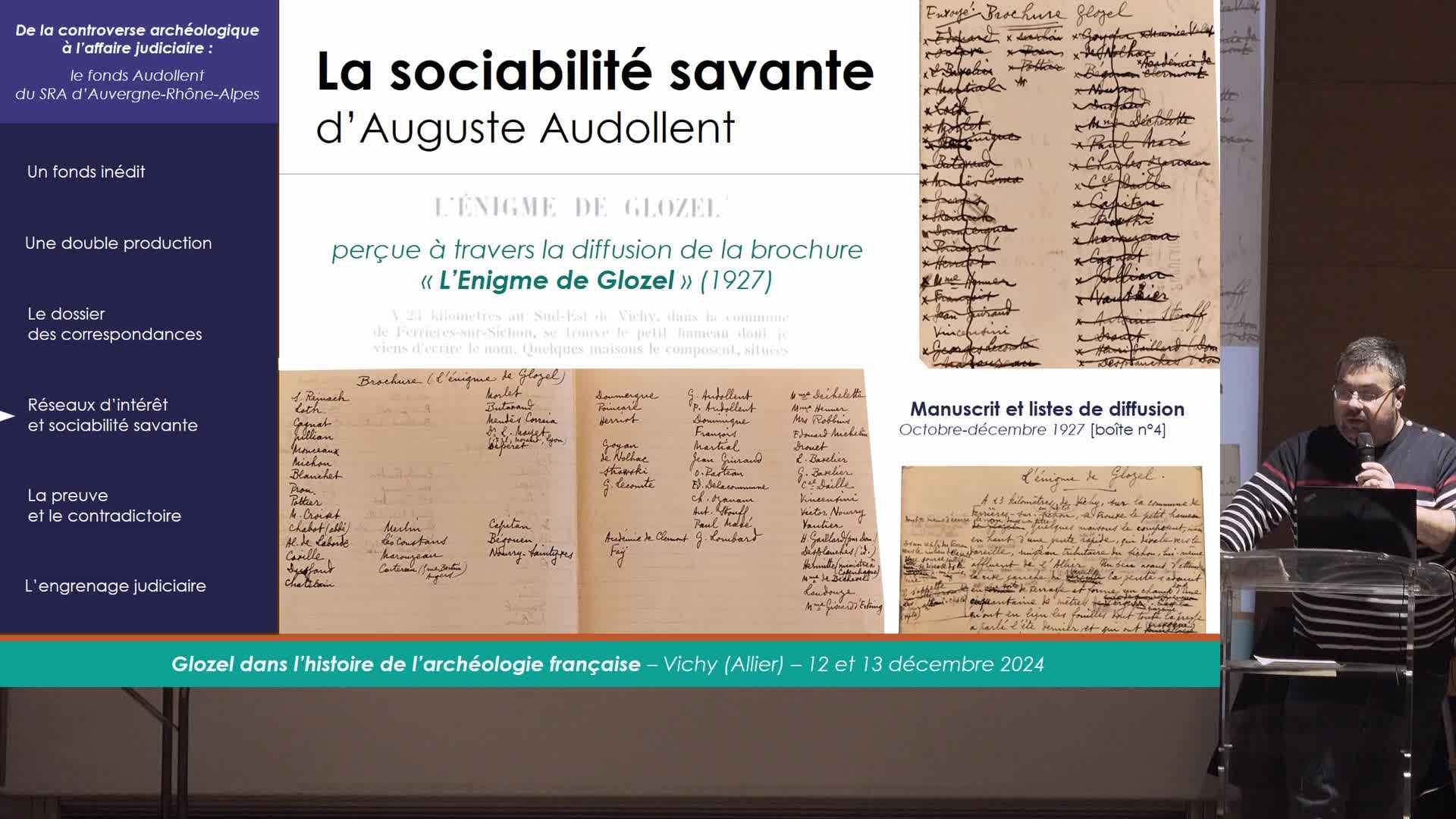

De la controverse archéologique à l’affaire judiciaire : le fonds Audollent du Service régional de …

AngevinRaphaëlLes archives d'Auguste Audollent permettent de reconstituer certaines étapes de la controverse scientifique et judiciaire de Glozel et de préciser la contribution de la famille Audollent aux débats...

-

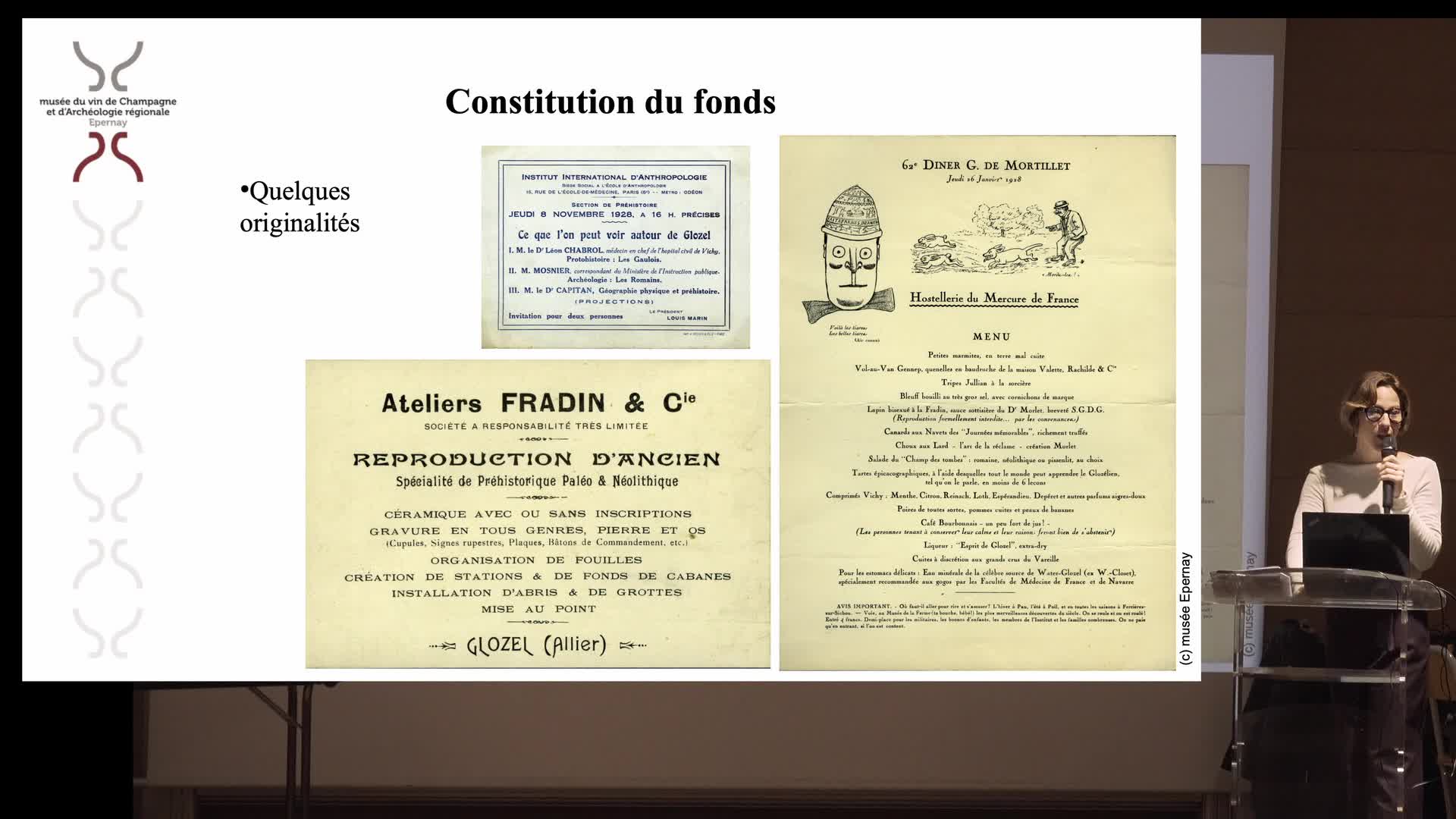

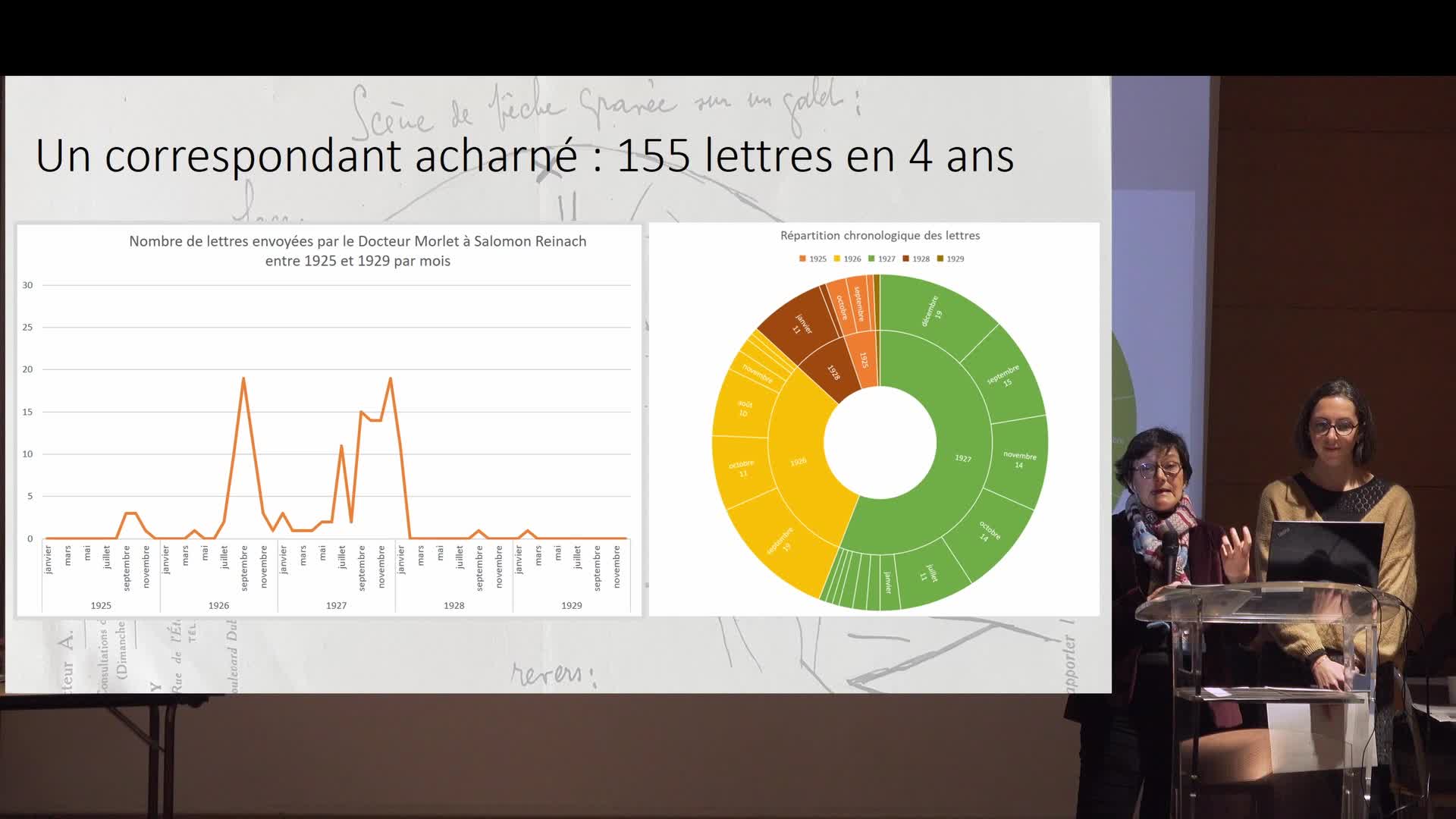

Le fonds Glozel du musée d’Épernay ou comment un fonds documentaire « raconte » un célèbre épisode …

MenetrierLaureBonnefoiClaireCette communication présente le fonds archivistique Glozel du musée d’Épernay dont les pièces permettent de reconstituer les grandes étapes de l’« affaire » Glozel...

-

L’affaire Glozel au regard des archives conservées au musée d’Archéologie nationale : un état des s…

Jouys BarbelinCorinneMorinièreSolineL’affaire de Glozel est abondamment représentée au sein des archives du musée d’Archéologie nationale...

-

Glozel et la Société d’émulation du Bourbonnais : acteurs sédentaires, acteurs de terrain et produc…

PélissierPaulineLa Société d’Émulation du département de l’Allier : Sciences, Arts et Belles-Lettres (SEB), fondée à Moulins-sur-Allier en 1845, revêt une importance conséquente pour l’émergence de la science

-

L'œil et la pierre

LabonnelieMurielCe film retrace le parcours de Muriel Labonnelie, spécialiste de l’ophtalmologie gréco-romaine, dans le cadre de ses propres recherches sur les cachets à collyres, au sein du Laboratoire d’Archéologie

-

Gergovie 2025 / Épisode # 2 : « Apprendre à fouiller avec des professionnels... »

ThirouinCamilleBoissonLucasDans ce second épisode de notre série Gergovie 2025, parole à Camille et Lucas, deux étudiants stagiaires du chantier de fouille du Quartier des artisans...

-

Gergovie 2025 / Épisode # 1 : « Gergovie a encore beaucoup à nous révéler... »

DumoulinFrançoisHaut lieu historique, archéologique et symbolique, le plateau de Gergovie est inscrit au patrimoine de l'État. Les fouilles actuelles témoignent de son potentiel considérable.

-

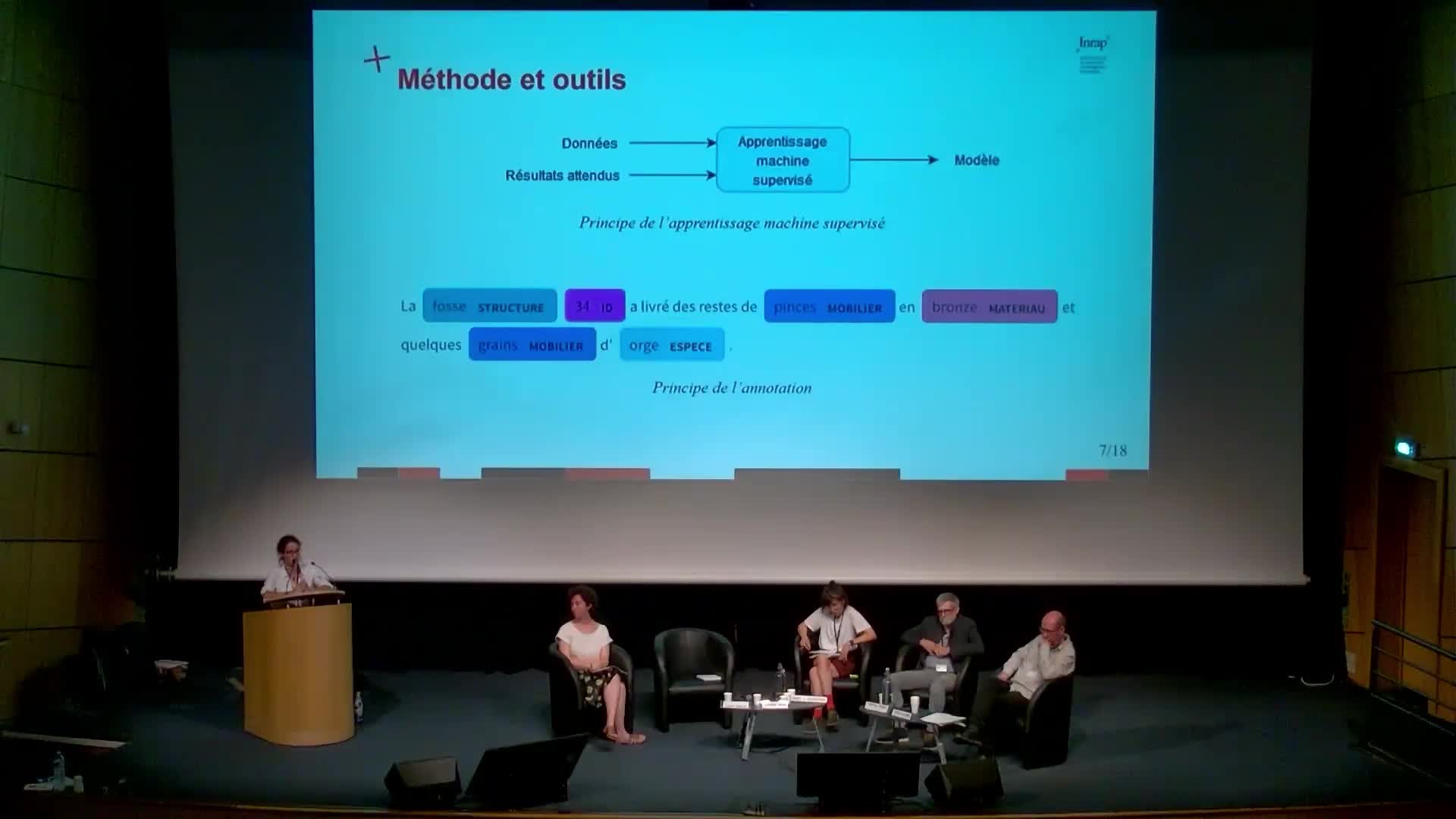

L'IA comme aide à la recherche : l'expérimentation du traitement automatique des langues appliqué a…

MenuArianeAriane Menu (direction scientifique et technique, Inrap) présente ici un exemple d'utilisation du traitement automatique des langues pour repérer des mots-clés dans un corpus de texte et montre

-

Pas de panique, je vous explique ! l’optimisation du cloud

JacquetPierreSur les serveurs du cloud, les ressources de calcul et de mémoire sont sous-utilisées. Les machines virtuelles souscrites par les clients fonctionnent rarement à pleine puissance. Pourrait-on fournir

-

Les Gergoviotes. Fouiller à Gergovie pendant la Seconde Guerre mondiale

DackoMarionPocrisArnaudMarion Dacko et Arnaud Pocris présentent les Gergoviotes, un groupe d'étudiants à la fois archéologues et résistants durant la Seconde Guerre mondiale.