Notice

Normes et travail en Afrique de l’Ouest : comment est-on passé du travail forcé au droit du travail ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication analyse 2 moments clés de la période d’après-guerre. Dans un premier temps, du 30 janvier au 8 février 1944 se tint la célèbre conférence de Brazzaville qui se positionna certes pour la disparition du travail forcé mais ne suggéra que des mesures limitées pour la mise en place d’un marché libre du travail.

La loi Houphouët-Boigny, signé le 11 avril 1946, marqua dans un second temps une rupture à la fois fondamentale et paradoxale car elle était censée abolir des pratiques qui ne devaient plus exister depuis la ratification de la Convention sur le travail forcé par la France en 1937.

Les débats sur le Code du travail qui eurent lieu entre 1944 et 1952 révèle à ce titre très bien l’ambiguïté au coeur du projet colonial : d’une part, la volonté affichée des autorités d’améliorer le statut du travailleur africain, de faire participer les populations aux décisions économiques et d’abolir le travail forcé, et d’autre part, l’obsession de certains qui persistaient à penser que seule la contrainte dans le recrutement de la main-d’oeuvre pouvait garantir le bon fonctionnement politique et économique des territoires.

>> Romain Tiquet, chargé de recherche au CNRS à l’Institut des Mondes Africains (IMAF), Université d’Aix Marseille

Dans la même collection

-

Domesticité, exploitation économique et maltraitance : cas des travailleuses domestiques à Dakar

Les séminaires LabAfrica

-

-

Les relations professionnelles au Sénégal : droit et acteurs, un état des lieux

Un droit des relations professionnelles encore ancré dans la séparation entre travail subordonné et travail indépendant avec le constat d’une attraction que le salariat exerce toujours sur les

-

Les relations professionnelles en Côte d'Ivoire : un état des lieux

Les relations professionnelles concernent les rapports des organisations de salariés et d’employeurs ou l’employeur et la collectivité de travail au sein de l’entreprise. S’agissant d’un État membre

-

L’action du Bureau international du Travail en Afrique de l’Ouest

1 – La fabrique de l’action du BIT en Afrique de l’Ouest Comment est organisé, structuré le BIT pour traiter des questions concernent les Etats ouest-africains ? Comment se construit, se structure l

-

Informalité et marché du travail, mise à l’épreuve d’une catégorie analytique

« L’informel » (économie informelle, de l’ombre, grise, etc.) est un phénomène prépondérant dans les pays en développement et notamment en Afrique sub-saharienne où elle représente en moyenne près de

-

Formes juridiques et modes de rétribution du travail avant le salariat moderne en Afrique de l'Ouest

Dans un contexte économique marqué par les activités agro-pastorales, les sociétés en Afrique de l’Ouest ont connu diverses formes d’organisation du travail et des modes variés de rétribution qui ont

-

Inspecter en Afrique subsaharienne dans les années 1940-50 : une mission impossible ?

Cette intervention analyse le rôle méconnu et pourtant primordial de l’inspection générale du travail (et des lois sociales) de la France d’Outre-mer en Afrique au sortir de la guerre jusqu’aux années

-

Difficultés récurrentes et enjeux particuliers des services d’inspection du travail des pays membre…

Après avoir tenté d’identifier les caractéristiques communes des services d’inspection du travail des pays francophones de l’UEMOA, on se propose d’identifier quelques possibles réponses à leurs

-

La réception de la catégorie de "travail subordonné" dans les états africains

Cette présentation a été donnée dans le cadre du séminaire mis en place par le groupe de travail LabAfrica, porté par plusieurs centres de recherche bordelais (COMPTRASEC, GRETHA et LAM).

-

Du travail forcé au travail subordonné : quelle histoire juridique du travail dans les colonies fra…

Une première perspective peut être celle du rapport de l’ethnologie naissante à la question du travail des populations colonisées. En effet, la mise au travail de ces populations a été au cœur de l

Sur le même thème

-

-

-

Le rôle du tiers dans la relation patient / médecin

DesquesnesGillonneBocénoLaurentLe rôle du tiers dans la relation patient / médecin par Laurent BOCENO et Gillonne DESQUESNES

-

Téléconsultation et empowerment des patients

Dionisi-PeyrusseAmélieTéléconsultation et empowerment des patients par Amélie DIONISI-PEYRUSSE

-

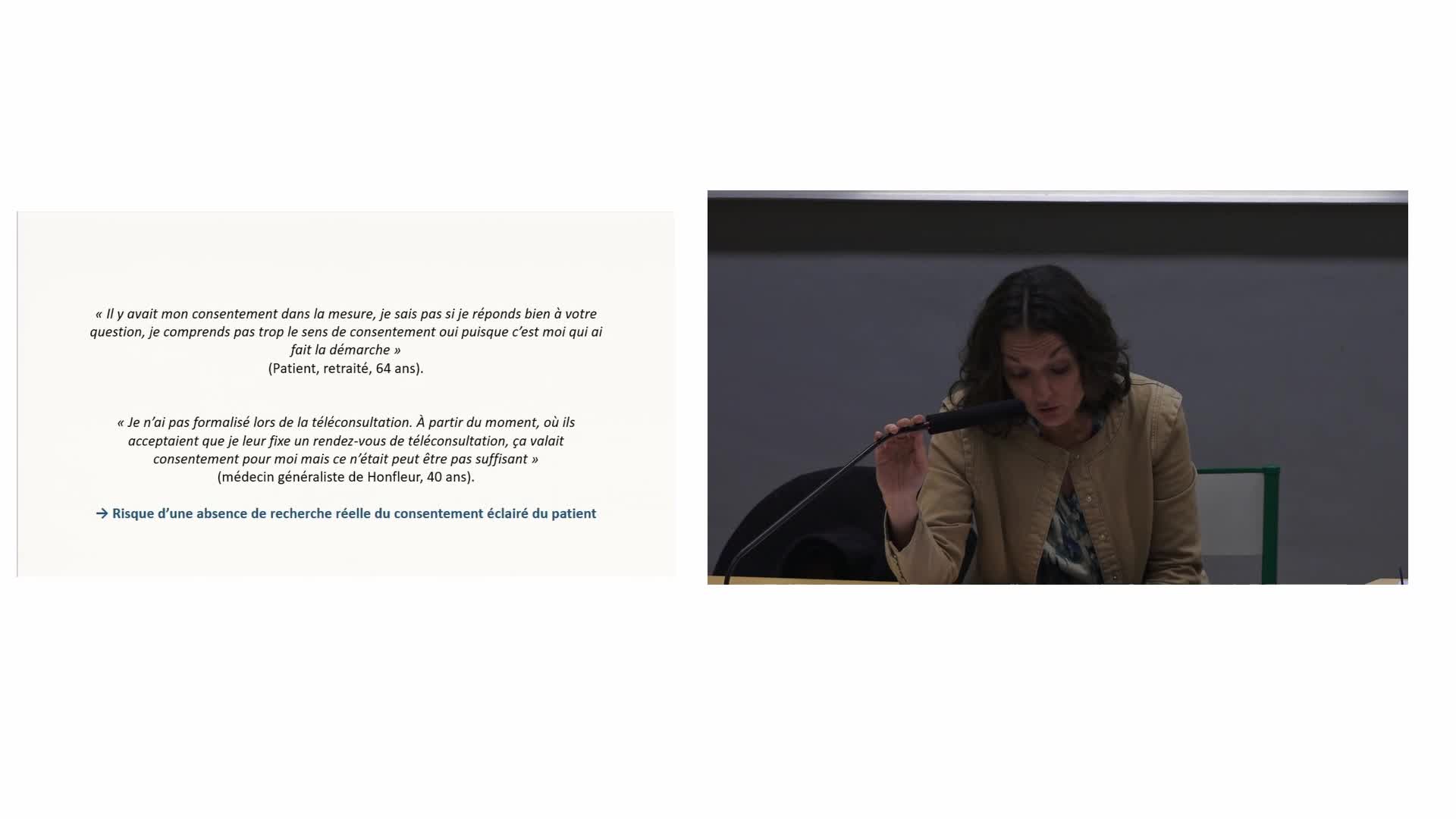

Le consentement libre et éclairé du patient

HirschelmannAstridLe consentement libre et éclairé du patient d'Astrid HIRSCHELMANN

-

Le consentement libre et éclairé du patient

CatherineAuroreCayolAmandineLe consentement libre et éclairé du patient par Aurore CATHERINE et Amandine CAYOL

-

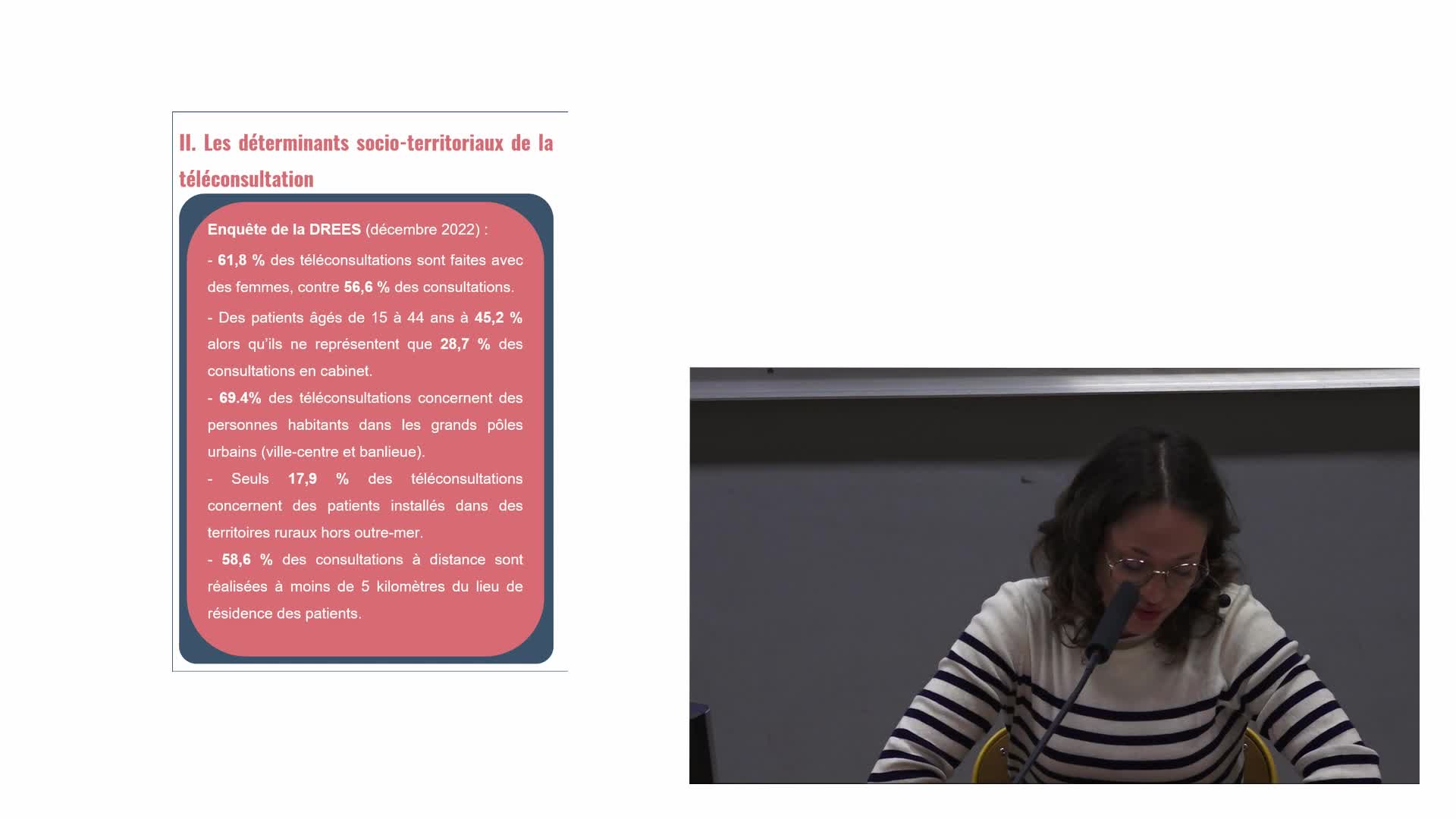

Les effets de la téléconsultation sur les inégalités sociales de santé

CalheirosCéciliaLes effets de la téléconsultation sur les inégalités sociales de santé par Cécilia CALHEIROS

-

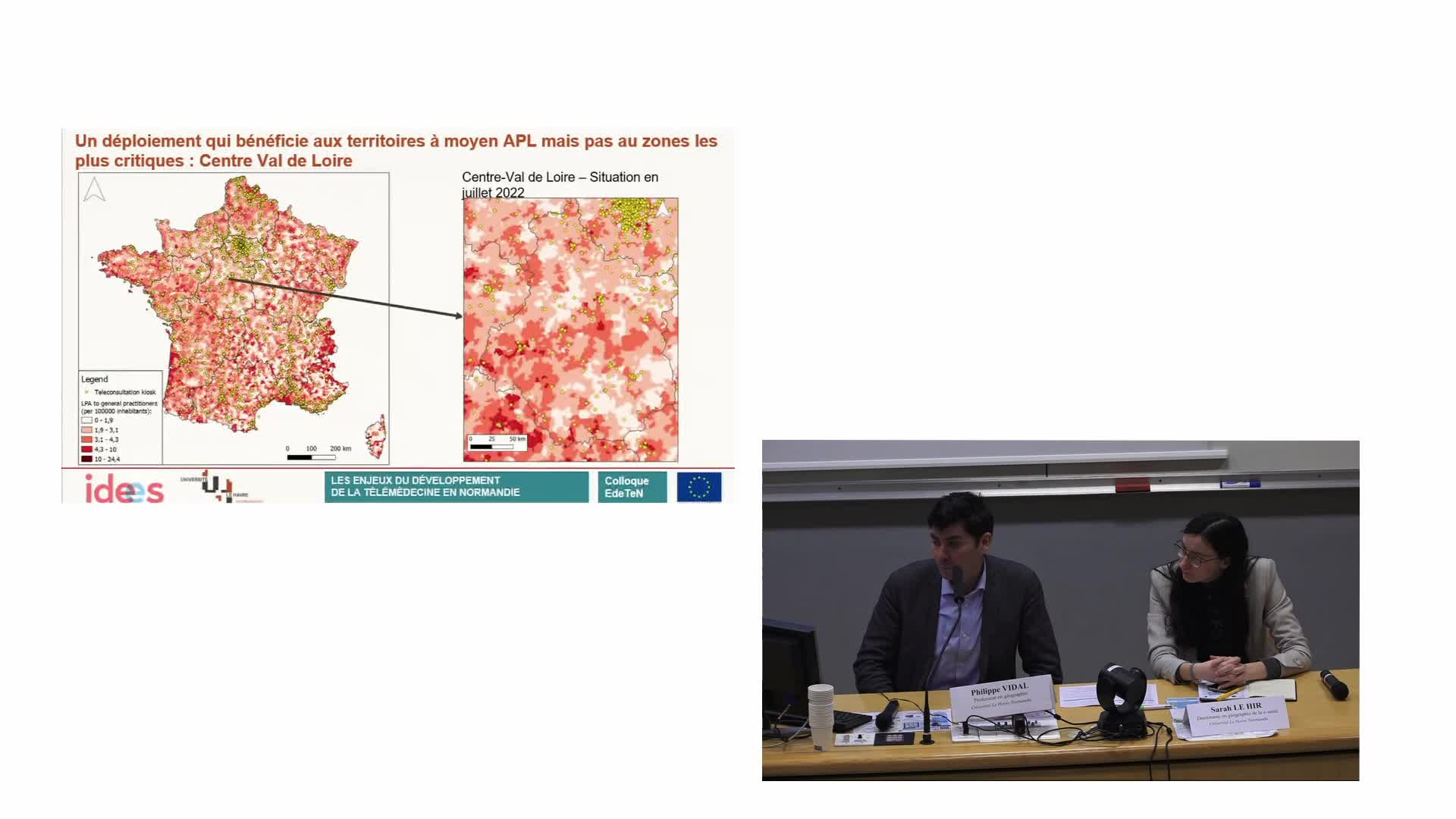

La téléconsultation territoriale en Normandie : déploiement et retours d’usage

VidalPhilippeLe HirSarahLa téléconsultation territoriale en Normandie : déploiement et retours d’usage - Philippe VIDAL et Sarah LE HIR

-

-

Présentation du lot 2 - Guillaume GRANDAZZI

GrandazziGuillaumePrésentation du lot 2 du projet par Guillaume GRANDAZZI

-

-

Présentation générale du projet - Amandine CAYOL

CayolAmandinePrésentation des objectifs du projet de recherche EDeTeN, financé sur 24 mois (1er novembre 2020 – 31 octobre 2022) par la Région Normandie et l’Union européenne dans le cadre du programme