Chapitres

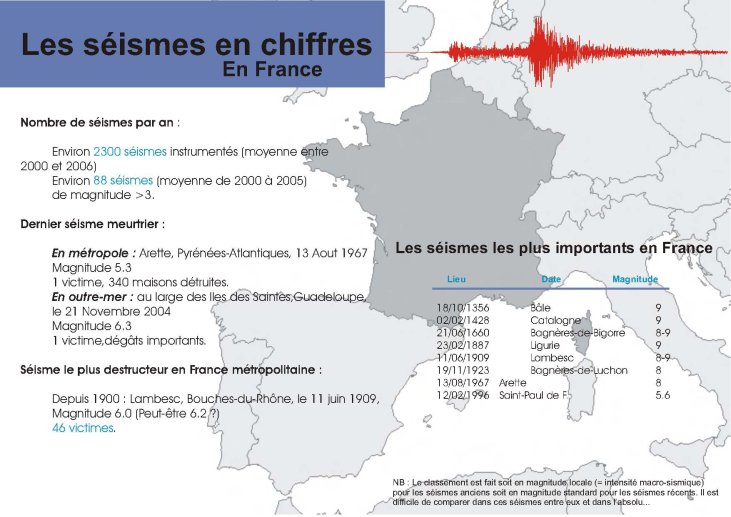

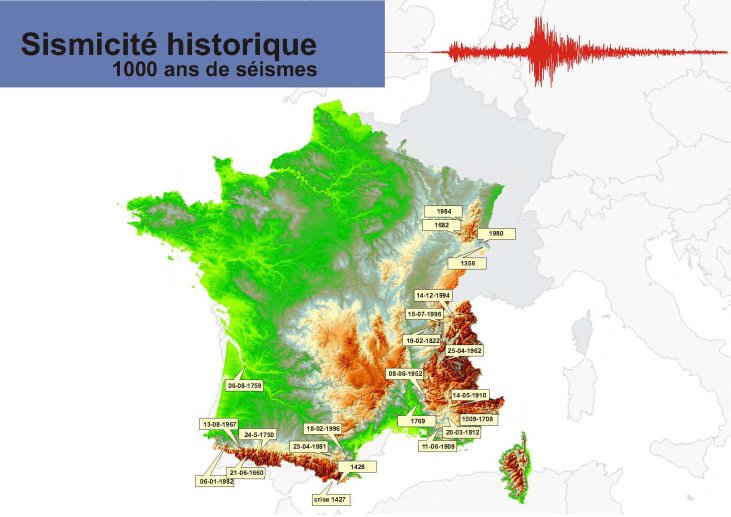

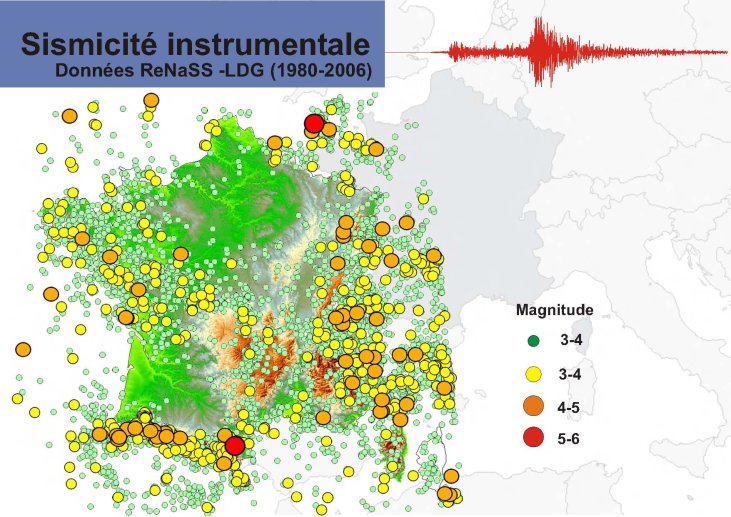

- Quel risque sismique en France?03'36"

- Quelles sont les régions les plus sujettent aux séismes04'35"

- La sismicité liée au volcanisme02'12"

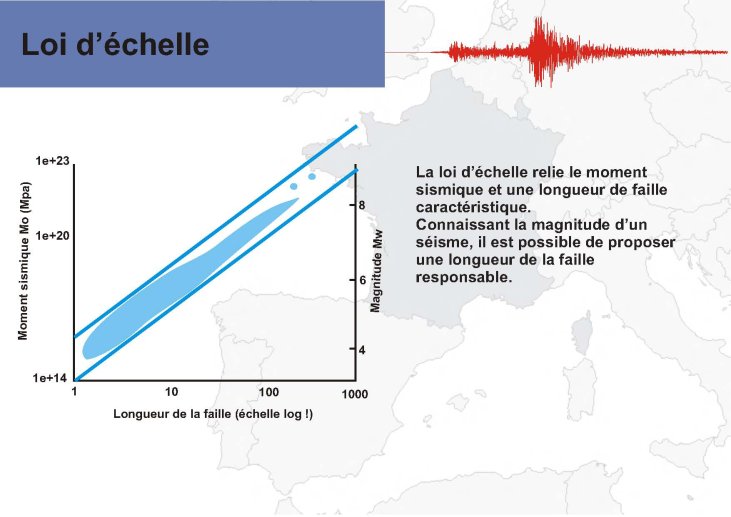

- La corrélation entre degrés de sismicité et dégats05'46"

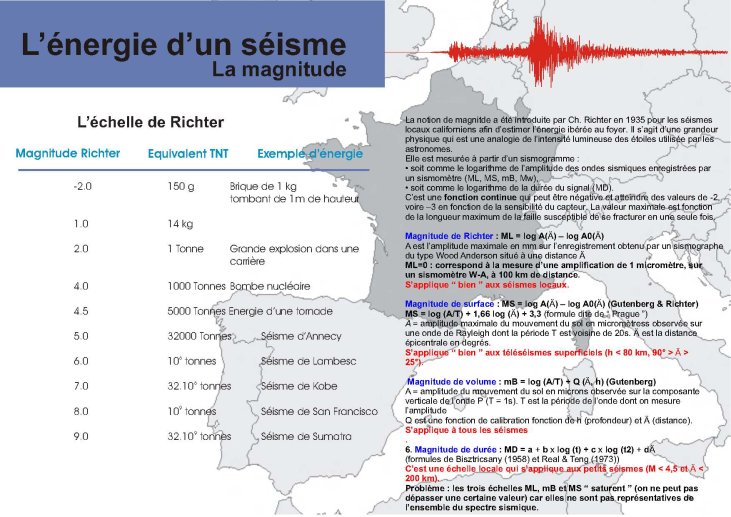

- L'échelle ouverte de Richter04'45"

- Les plus gros séismes enregistrés00'50"

- Les séismes volcaniques : Le cas de l'Ile de Krakatoa et les répercutions sur la planète01'26"

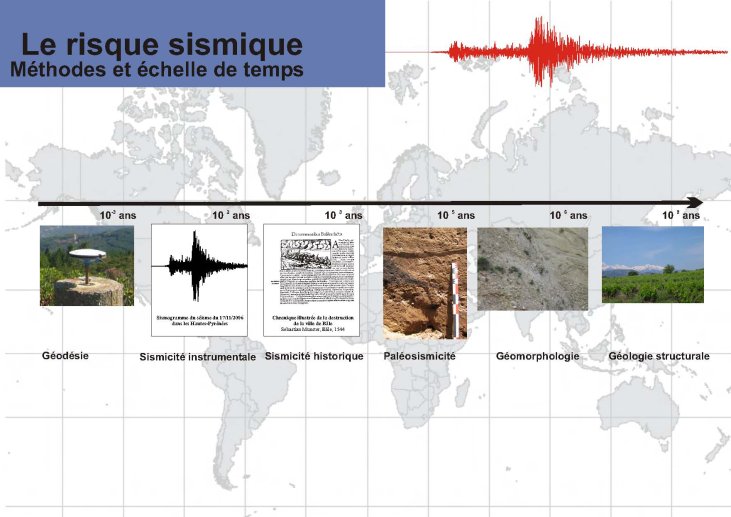

- L'étude des séismes du passé02'30"

- La lecture des traces laissées par les séismes dans le paysage01'50"

- Géomorphologie et paléosismologie00'45"

- Les changements géologiques liés aux séismes00'49"

- Les changements lithologiques01'04"

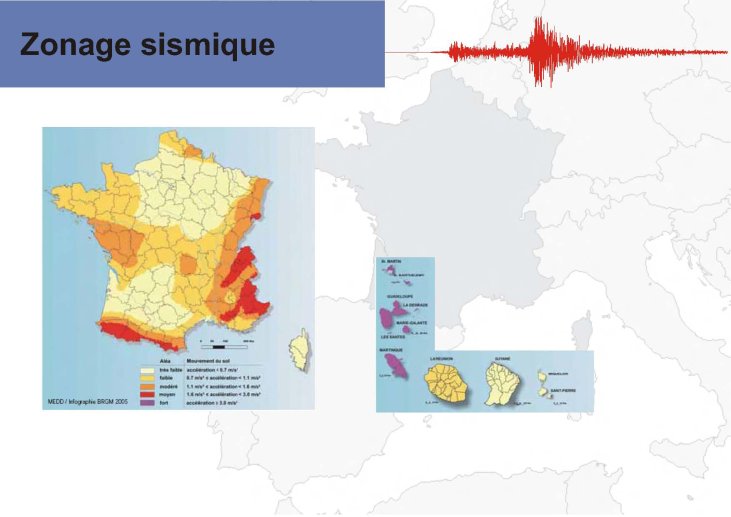

- Prévision et prévention04'58"

- Les zones en France soumises à la prévention contre les séismes03'21"

- Les constructions antisismiques01'22"

- Le rôle du géographe et du géomorpholoque01'13"

- L'utilisation des TICEs04'02"

Notice

Le risque sismique en France

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

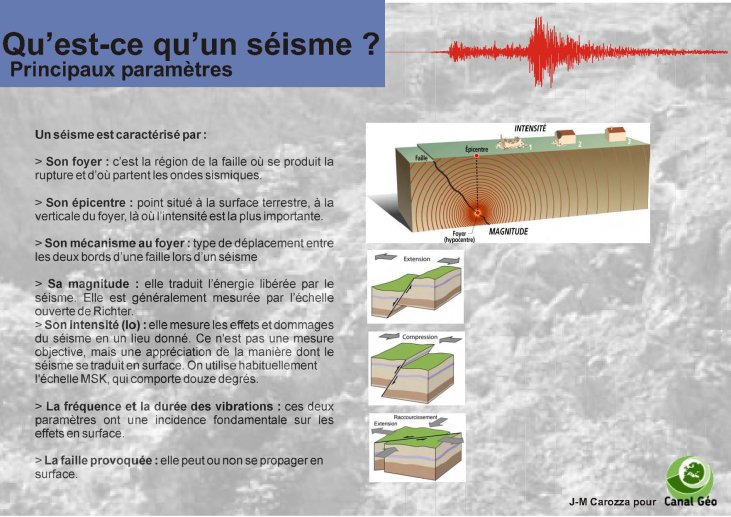

Il existe, dans l'hexagone, mais surtout dans les Dom Tom un risque sismique réel en France. A travers les principales définitions de la sismicité, mais également à travers l'exposé des méthodes géomorphologiques de repérage des traces de séismes, l'auteur expose le concept de risque sismique et en particulier le rôle du chercheur en géographie dans la détection, la prévision et la prévention des risques de tremblements de terre en France aujourd'hui.

Générique

Interview : Franck Vidal - Réalisation et Post production : Bruno Bastard - Cadreurs : Claire Sarazin et Nathalie Michaud - Production et moyens techniques : CAM - Université Toulouse-Le Mirail.

Intervention / Responsable scientifique

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

La contamination par le mercure dans le bassin du Rio Beni (Bolivie)

VidalFranckTschirhartCélineDans le cadre d’une étude épidémiologique liée à la présence de mercure dans le bassin du Rio Beni en Bolivie, l’auteure conduit une recherche en géographie de la santé sur la répartition et la

-

Approche numérique du paysage

VidalFranckLafflyDominiqueQu’est ce que l’information géographique numérique ? A travers cette question, l’auteur développe une réflexion conceptuelle sur les paysages et en particulier sur la définition et la description des

-

La question paysanne des hautes terres d'Afrique de l'Est

Charlery de La MasselièreBernardVidalFranckCaractérisées par une altitude moyenne de 1000 m, de vastes plateaux et un climat équatorial modéré, les hautes terres d’Afrique de l’Est ont toujours été une région propice au développement de l

-

Déforestation et nouveaux systèmes de production au Guatemala, analyse par télédétection

VidalFranckSelleronGillesLa région du Petén au Guatemala était occupée par la civilisation Maya jusqu’au Xe siècle de notre ère. Défrichant les forêts, installant un intense réseau de communication et d’implantations

-

L'agroforesterie marqueur du paysage kéralais

VidalFranckGuillermeSylvieLe Kerala est un État du sud-ouest de la péninsule indienne, entre mer et montagne, de près de 820 habitants au km². Il est caractérisé par une occupation traditionnelle du sol et des paysages de type

-

Kenya, conflits et territoires

Charlery de La MasselièreBernardVidalFranckEn janvier 2008, après la réélection contestée du président Kibaki de violents affrontements secouent Nairobi, la capitale du Kenya. Si les médias ont bien souvent résumé ces violences à des

-

La géo-prospective appliquée à la gestion de l'eau

VidalFranckHouetThomasDepuis les années 1950, les paysages fragmentés bretons (occupation du sol, bocage, fonds de vallées humides) ont subi de profondes transformations. Ces évolutions ont induit des changements,

-

La requalification des centres historiques du Caire et de Mexico

VidalFranckSalinElodieDans un contexte de mondialisation des ressources culturelles et d'émergence des pays du sud, les aménagements actuels de métropoles régionales sont révélateurs des politiques d'économie culturelle

-

La gestion des risques : le cas des incendies de forêts

GaltiéJean-FrançoisVidalFranckChaque été, dans le sud-ouest de l'Europe, 30 000 hectares de forêt s'envolent en fumée sur près de 5 000 sites. Le risque incendie est une réalité dont il faut désormais maîtriser les trois aspects

-

La gestion des risques : le cas des montagnes

VidalFranckAntoineJean-MarcA côté des grands types de risques naturels (feux, inondations, mouvements de terrain...) certains milieux sont susceptibles de générer des risques propres, mais également d'en amplifier les effets. C

-

La francophonie en Saskatchewan

VidalFranckDesgagnéDenisSarnyDominiqueLa province canadienne de la Saskatchewan compte une communauté francophone de 20 740 personnes, les fransaskois, représentant 2% de la population provinciale. Si, au Canada, l'utilisation du français

-

Devenir de l'agriculture et du monde rural en Amérique Latine

VidalFranckSiliMarceloEntre grandes exploitations agro-industrielles exportatrices de soja et petites exploitations paysannes, le monde agricole et rural latino-américain est au cœur d'un vaste bouleversement entamé depuis

Sur le même thème

-

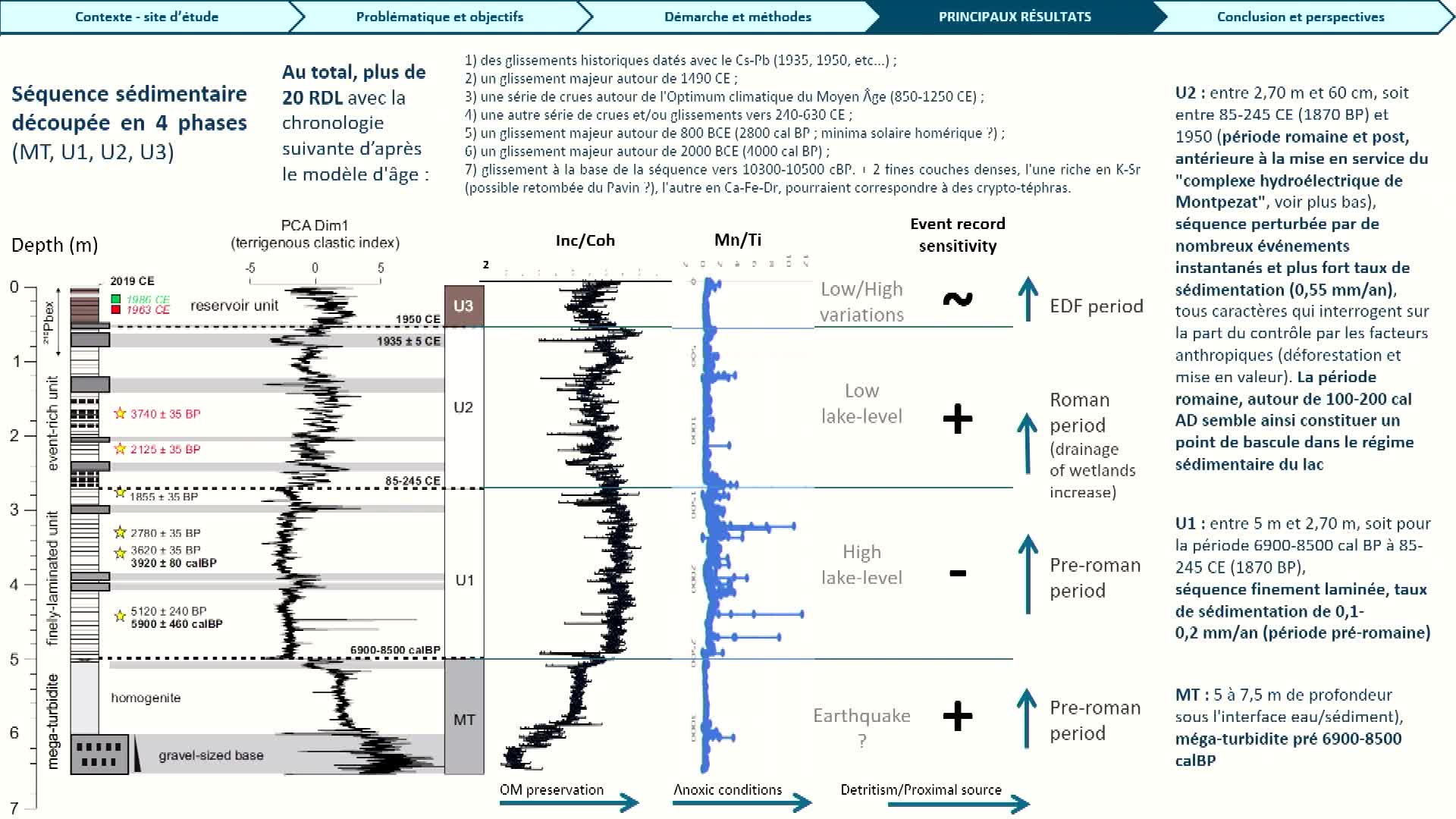

ARCHISS-2 Le Lac d’Issarlès : archives environnementales, volcaniques et sismiques des 60 derniers …

DefiveEmmanuelleEmmanuelle Defive, membre de GEOLAB, présente le projet ARCHISS-2.

-

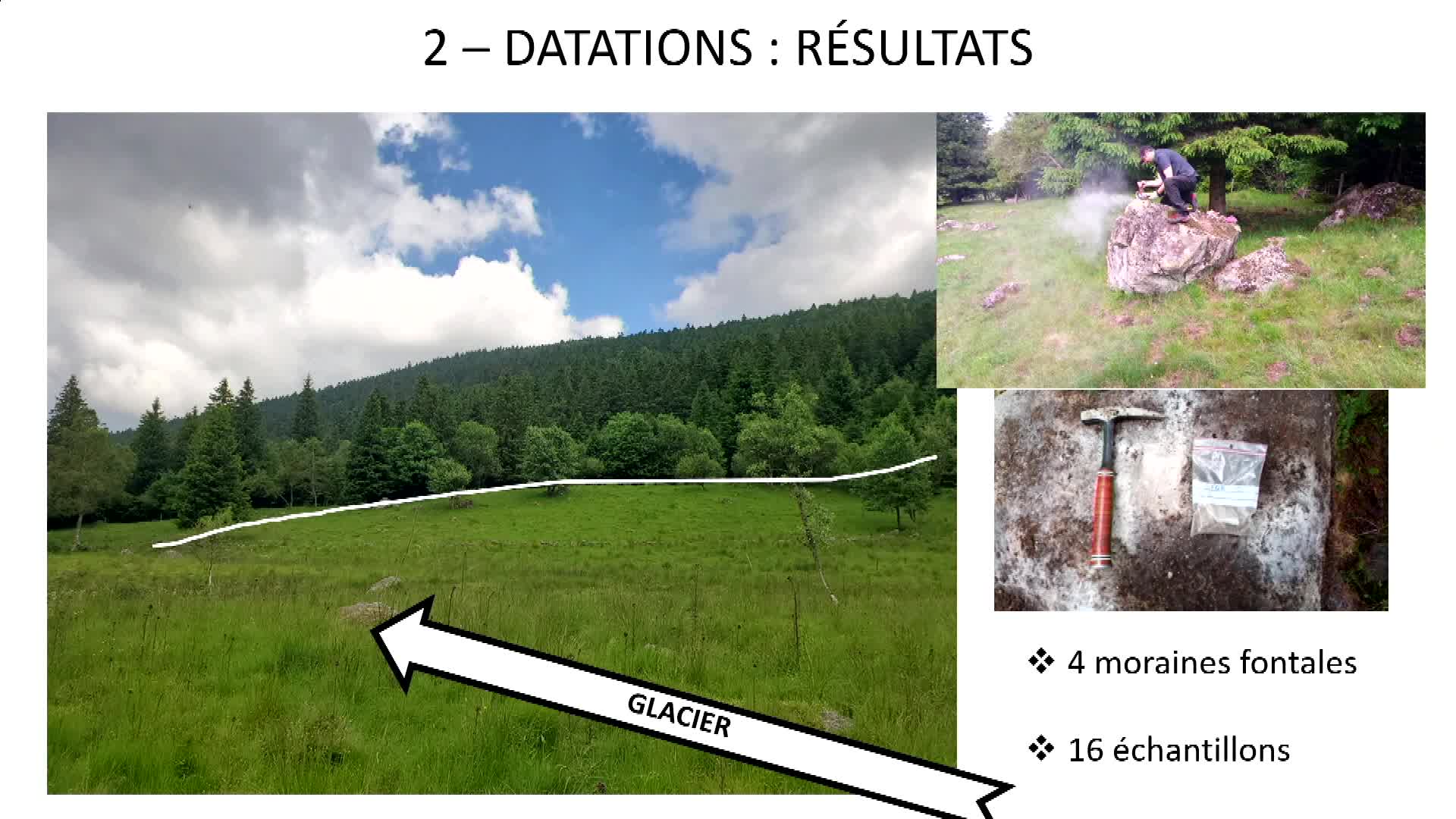

GLAMCE - Dater les paysages glaciaires du Forez : combinaison d’une technique low-tech (Marteau de …

RousselErwanAncrenazArthurArthur Ancrenaz et Erwan Roussel, membres de GEOLAB, présentent le projet GLAMCE.

-

Géologie de la Lune

ThomasPierreUn tour d'horizon de la géologie lunaire avec ses cratères, son volcanisme et ses glaces d'eau.

-

IMOTEP - IMagerie infra-rOuge pour le suivi de la circulaTion de l’Eau impliquée dans la dégradatio…

RousselErwanPrésenté par Erwan Roussel (GEOLAB), le projet IMOTEP proposait de développer un outil d'imagerie infra-rouge pour le suivi de la circulation de l’eau impliquée dans la dégradation du patrimoine bâti.

-

Performer en géomorphologie : du terrain à la médiation

ÉtienneSamuelSamuel Étienne présente trois types de relations performatives de la géomorphologie au monde : le rapport au terrain, le rapport à la publication et le rapport à l’art.

-

Film Terrain n°7 - Stage terrain aux îles Éoliennes

LavigneFranckGobFrédéricChaque année, les étudiant·e·s de licence 3 géographie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne concluent leur formation par un stage terrain d’une semaine. Celui-ci leur permet de mettre en pratique

-

ARCHISS - Le Lac d’Issarlès : archives environnementales, volcaniques et sismiques des 60 derniers …

DefiveEmmanuelleEmmanuelle Defive, MCF en Géographie physique, Géomorphologie (UCA) et membre du laboratoire GEOLAB (UMR 6042), présente les principaux résultats scientifiques du projet ARCHISS.

-

Inondations et sécheresses : regards croisés pour une gestion des risque (ASR N°21 - LOTERR)

LangClaireOlliveVincentLitzenburgerLaurentÀ l'heure où la fréquence des événements climatiques extrêmes semble s'intensifier, des géographes et des historiens de l'Université de Lorraine reconstituent le passé pour mieux comprendre notre

-

Portrait de l'OHMI Nunavik par Armelle Decaulne

DecaulneArmelleArmelle Decaulne est géomorphologue. Elle dirige l'OHMi Nunavik dont elle nous présente les enjeux et les recherches effectuées par la communauté de chercheurs impliqués.

-

Julie Morin - Chaitén en Patagonie, l’enracinement dans l’extrême

MorinJulieLe 15 septembre 2022, dans le cadre du séminaire interdisciplinaire, ouvert au public, de la MSH de Clermont-Fd, « Situations extrêmes et résilience », Julie Morin, géographe, post-doc au sein de l

-

Les vestiges antiques du Mont-Dore. 2020 - Année 01

NectouxÉliseBoivinPierreDousteyssierBertrandTardyDominiqueAu terme d'une première année de recherche, 2020, les acteurs du programme « Les vestiges antiques du Mont-Dore » présentent les attendus du projet, les actions entreprises et les premiers résultats.

-

Du soufre sur Io, une histoire de volcans

Donia Baklouti, enseignante-chercheuse à l'université Paris-Saclay au sein de l'Institut d'Astrophysique Spatiale nous parle d'un objet très particulier de notre système solaire : Io, un des stallites