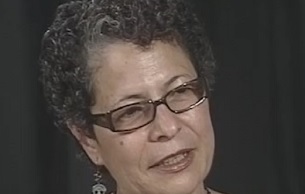

Marylin Nelson, Poète Lauréate de l’état du Connecticut

Wendy Harding : Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cet interview. Pourriez-vous, tout d’abord, vous présenter en quelques mots?

Marilyn Nelson : Bien volontiers. Je m’appelle Marilyn Nelson. Je suis née à Cleveland, dans l’Ohio en 1946. Ma mère était dans l’enseignement et mon père était officier de carrière dans l’aviation américaine, si bien que j’ai grandi dans diverses bases militaires un peu partout aux USA. J’ai fait mes études à l’université de Californie à Davis, puis à l’université de Pennsylvanie pour mon Mastaire, et j’ai finalement obtenu mon PhD à l’université du Minnesota. J’enseigne depuis une trentaine d’années et j’écris de la poésie depuis l’âge de 12 ans. Est-ce que cela suffit comme introduction?

WH : C’est parfait. Est-ce que—à quel moment avez-vous pensé que vous alliez faire une carrière comme poète, que vous deviendriez poète?

MN : Pour en faire mon gagne-pain, vous voulez dire? Je ne suis pas sure de comprendre la question car il me semble qu’il ne s’agit pas d’une carrière mais bien plutôt d’une vocation dans la mesure où j’avais choisi l’enseignement comme carrière. C’est ainsi que j’ai pu nourrir ma famille. J’ai été poète à temps perdu, me livrant à l’écriture au milieu de toutes sortes d’autres tâches. Après la naissance de mes enfants, j’écrivais à 4 ou 5 heures du matin ou très tard le soir, et j’écrivais alors jusqu’à 4 ou 5 heures du matin, après mon service d’enseignement, après avoir corrigé des copies, fait la vaisselle, le ménage, et tout le reste. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une carrière; une carrière, c’est un moyen de gagner sa vie.

WH : Vous avez reçu toute une série de prix et de récompenses parmi lesquels votre nomination comme poète Lauréate du Connecticut. Mais peut-être s’agit-il d’une fonction honorifique? Pourriez-vous nous dire quelles sont vos obligations en tant que Poète Lauréate?

MN : Les choses ont changé. Cela fait cinq ans que je suis Poète Lauréate. Lorsque j’ai pris cette charge, on s’attendait à ce que je fasse de nombreuses apparitions publiques et des lectures de poésie dans les collèges mais je n’ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à cette tâche. Ainsi une année, j’ai sollicité des dons de livres de poésie auprès d’éditeurs et j’ai fait imprimer un petit fichet rédigé ainsi : « Ce livre vous est offert par le service des activités culturelles de l’état du Connecticut et le Poète Lauréate de l’état. À la suite de quoi, j’ai parcouru l’état pour laisser des livres de poésie dans les salles d’attente des médecins et des hôpitaux. Ce projet a reçu le nom de « Poésie de salle d’attente. » J’ai fait cela pendant une année et j’ai bien du distribuer entre dix et quinze mille livres. Et depuis, je me suis contentée d’écrire pour le compte de l’état. Les histoires et l’histoire du Connecticut que j’ai écrits ont été pour l’essentiel des contributions liées à ma charge de Lauréate.

WH : Il me semble que dans l’imagerie populaire, l’habitant de la Nouvelle-Angleterre est blanc protestant et d’origine anglo-saxonne et il se trouve qu’on a fait le choix d’une poétesse Lauréate issue de la communauté africaine américaine. L’histoire de l’état que vous avez fait découvrir au public est plutôt surprenante: l’histoire de l’esclavage dans la Nouvelle-Angleterre. Pourriez-vous nous parler des projets qui visent à révéler ces histoires ?

MN : Les projets dans lesquels je me suis lancé ont concerné, tout d’abord, un projet commandité par le Mattatuck Museum de Waterbury, Connecticut, qui possédait un squelette. Pendant cinquante ans, le squelette avait figuré dans les collections du musée lorsqu’ils ont finalement décidé de faire des recherches pour découvrir à qui appartenaient ces ossements. Ils ont découvert qu’il s’agissait du squelette d’un esclave du XVIIIème siècle dont le maître, un médecin, avait disséqué le corps de l’esclave et préparé le squelette pour être exposé dans ce qui devait être une espèce de musée à domicile. C’est ainsi que le musée m’a demandé d’écrire son histoire. Ce fut donc mon premier projet. Le second était un projet commandité par la Harriet Stowe House Society et le Wilberforce Center à Hull, en Angleterre qui avaient fait des recherches sur la vie d’un autre esclave du XVIIIème nommé Venture Smith qui avait été kidnappé tout enfant et amené ici comme esclave avant d’avoir les moyens de se libérer. Puis, il a émancipé tous les membres de sa famille et plusieurs autres personnes avant de mourir comme une personnalité respectable et prospère. Un troisième projet a été réalisé en collaboration avec une autre poétesse du Connecticut, Elizabeth Alexander. On a écrit les histoires… Il y avait une femme au XIXème siècle, une blanche qui s’appelait Prudence Crandall qui a ouvert une école pour des jeunes filles noires en 1833, plus de 30 ans avant l’acte d’émancipation. Elle ouvrit une école dans une petite ville du Connecticut. Et l’état promulgua une loi contre cet état de choses. Elle fut arrêtée et passa quelques années en prison. Elle fut jugée et les jeunes filles furent persécutées, leur puits fut empoisonné, et finalement la maison fut incendiée... L’école ferma ses portes... Elizabeth Alexander et moi-même, nous avons écrit des poèmes autour de l’affaire. Et je travaille sur un autre projet. Ainsi, je peux dire que j’ai 4 projets qui tournent autour de l’histoire du Connecticut à la recherche d’épisodes peu connus dans lesquels des citoyens africains américains, libres ou esclaves, ont joué un rôle important.

Fortune’s Bones (Les Ossements de Fortune)

MN : Dans la préface de Fortune’s Bones, vous donnez l’arrière-plan de l’histoire de Fortune qui naquit autour des années 1710, 1715. Il était esclave dans la petite ville de Waterbury, dans le Connecticut.

MN : lit le poème intitulé ; « Préface »

« Préface » (traduit par Karine Placquet)

Fortune naquit, il mourut. Entre ces deux réalités

De longues années de servitude, des années de profond sommeil

durant lesquelles il remorquait et hissait, bêchait et labourait

apercevant la profonde impossibilité

de la liberté. Les os de Fortune disent qu’il était fort ;

ils parlent d’hectares défrichés ; de kilomètres de mur de pierre.

Ils disent que le travail lui a brisé les reins. Avant de guérir,

Disent-ils, il avait enduré des années d’atroces souffrances.

Sa femme valait dix dollars. Et leur fils,

cent vingt six. Homme déshumanisé,

il a du parfois s’éveiller les poings serrés.

Un pasteur lui a enduit le front d’eau,

Et Fortune a ou n’a peut-être pas cru,

A qui le Christ n’a offert ni répit, ni sursis,

seulement le salut de l’âme. Le legs de Fortune

était son héritage : l’espoir désespéré

des hommes prisés pour leur travail, pas

pour leur capacité à regarder et à rêver

tandis que le V du vol des oies marque le ciel des crépuscules d’automne.

Fortune était-il amer ? Bon ou mauvais ?

Rejetait-il parfois la tête en arrière pour rire ?

Ses os disent seulement qu’il servit et mourut,

qu’il avait été utile, jusqu’à la mort,

dépossédé de son nom, de son histoire, de sa chair.

Alors que le corps de Fortune était suspendu dans sa maison, la maison du docteur Porter vers 1750, la femme de Fortune et leurs enfants étaient toujours maintenus en esclavage dans son domicile. Le poème qui suit est dit par son épouse Dinah.

Ce poème est intitulé : “Lamentation de Dinah.”

Miss Lydia ne nettoie pas le bureau du docteur.

Elle dit ne pouvoir entrer dans cette pièce. Elle a peur.

Elle me dit de prendre le chiffon et le balai

Et de nettoyer autour de mon mari, suspendu là bas.

Depuis qu’elle a vu la tête de Fortune dans cette grande marmite

Miss Lydia dit que cette pièce l’incommode,

La rend malade à la pensée de faire du bouillon humain.

Je me demande si elle imagine ce que je ressens, moi.

D’épousseter les mains qui ont caressé mon sein ;

D’épousseter les bras qui m’ont serré lorsque je pleurais ;

D’épousseter là où se trouvaient ses douces lèvres et sa poitrine

Qui s’arquait contre mon dos et me tenait chaud la nuit.

En toutes saisons, du lever au coucher du soleil,

Je trime, récure et pétris ; femme noire solitaire

A part les enfants. Le monde est si blanc,

personne ne sait ma douleur, si ce n’est les os de Fortune.

WH : L’une des choses les plus étonnantes dans votre poésie c’est qu’alors que vous traitez d’épisodes extrêmement pénibles de l’histoire, tels que l’esclavage, vous semblez capable de dominer votre ressentiment, par exemple dans Fortune’s Bones, histoire dans laquelle il apparaît que les ossements de cet homme ont été utilisés à des fins médicales mais sans les égards dus à la dépouille d’un être humain. Je me demande comment vous pouvez revivre ces épisodes pathétiques et parvenir à produire une poésie qui demeure optimiste.

MN : Je pense qu’il n’y pas lieu de s’indigner de choses qui se sont passées il y a deux cents ans. S’indigner à ce propos serait une dépense inutile d’énergie émotionnelle puisque personne ne peut être tenu pour responsable. L’homme qui a commis cet acte est mort depuis deux cents ans. Cette pratique n’était pas rare. Ce qui est étrange en l’occurrence, c’est que le docteur connaissait l’individu en question et qu’il a fait subir à sa famille l’horrible expérience de vivre avec le squelette de leur mari et père, suspendu dans une pièce de la maison dans laquelle ils étaient maintenus en esclavage. Cependant, les recherches que j’ai faites sur le début des études médicales dans ce pays montrent qu’un grand nombre d’écoles de médecine devaient disposer pour leur enseignement de cadavres, et la majorité des corps alors disponibles étaient des corps d’esclaves ou de pauvres. Ainsi, il est possible de dire que les écoles de médecine de ce pays se sont littéralement nourries du corps des noirs. La science a fait un nombre important de découvertes sur cette base. Un jour j’ai lu une petite anecdote concernant la rénovation d’une école de médecine à …je pense que c’était à l’université de Caroline du Sud, je ne m’en souviens pas très bien. J’ai lu cette anecdote il y a longtemps. Il s’agissait de creuser le sol pour rénover les bâtiments. Ils creusèrent dans les sous-sols et ils découvrirent des centaines de corps et de restes humains enterrés sous le bâtiment parce que la pratique de la dissection était illégale. C’était l’époque des pilleurs de tombes qui pillaient les tombes pour la dissection. Il est possible de s’en indigner ou de considérer cela comme faisant partie de l’histoire. Stephen Dedalus a dit : “ L’histoire est un cauchemar dont j’essaye de me réveiller. ». Toute l’histoire est un cauchemar, c’est pourquoi je pense qu’il faut s’indigner à propos des choses qui se passent maintenant, dans l’histoire telle que nous la vivons plutôt que dans celle dont nous avons hérité.

WH : Qu’est-ce qui vous a poussée à écrite cette histoire sous la forme d’une messe, d’une sorte de morceau de musique

MN : Mattatuck a conclu un accord avec l’orchestre symphonique de Waterbury pour que ce texte soit mis en musique. Ce qui sortirait de l’entreprise serait mis en musique et inauguré par l’orchestre symphonique. J’avais ce projet en tête. Je l’ai écrit peu de temps après les événements du 11 septembre 2001. Il y avait des messes d’enterrement tous les jours à la radio. J’y étais extrêmement sensible et j’appréciais l’influence réparatrice d’une œuvre musicale qui prend en charge notre douleur et s’efforce de la soulager. J’avais tout cela à l’esprit et je voulais que cela soit à la fois une expression de souffrance et un geste d’apaisement. C’est ainsi que j’ai écrit une messe de funérailles.

WH : Cela reparaît de temps en temps : le jazz, le blues, votre œuvre récente dans laquelle figure votre frère, le musicien, Est-ce que la musique a joué un rôle important dans votre éducation, dans votre vie ?

MN : Pas dans mon éducation. Ma mère était professeur de piano. C’était une musicienne accomplie. J’ai été forcée de rester assise pendant des heures à faire des gammes. Je n’avais pas de talent musical, mais ma famille appréciait la musique parce que ma mère y tenait beaucoup. Mon frère est musicien professionnel. La musique fait donc partie de ma vie mais de même que pour beaucoup d’autres gens. Je ne suis pas particulièrement mélomane. Je ne m’y connais pas beaucoup.

WH : Mais vous avez présenté certains de vos poèmes avec un orchestre de jazz.

MN : C’est exact, oui.

WH : Mais vous ne les avez pas écrits pour ce genre de musique ?

MN : Eh bien, au début… la première fois que nous nous sommes produits… Il s’agissait d’un duo de jazz : Kent Hewitt et Tim Moran. La première fois que nous nous sommes produits, c’est arrivé un peu par hasard. lls jouaient une espèce d’introduction, de prélude avant ma lecture de poèmes. Je leur ai dit que j’avais composé un poème avec en tête un thème de blues. En fait, j’ai commencé avec mon frère mais ce fut la première composition que j’ai faite avec Tim et Kent. Je leur ai dit que j’avais cette mélodie en tête, je l’ai fredonnée, juste deux ou trois mesures. Ils s’en sont emparés et ils l’ont développée et ils se sont mis à improviser sur ma mélodie tandis que je lisais le poème. Et lorsqu’il s’est agi de jouer du blues, on avait tout ce qu’il fallait. C’était merveilleux. C’était merveilleux de jouer avec eux. Ainsi nous avons fait cette représentation et puis on nous a demandé de la refaire dans un autre lieu. Et puis on nous a dit : « Pourquoi ne pas faire un disque ? » Ils décidèrent de composer de la musique sur mes autres poèmes pour en faire un album dont personne ne savait que faire. Que faire d’un album composé de musique et de poésie ? On a fait un très bel enregistrement. Et récemment, nous en avons fait un autre, un poème pour les enfants que j’avais traduit et qu’ils ont mis en musique. Je pense que l’éditeur va se servir de cet enregistrement comme outil de promotion pour le livre. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler et à me produire avec ces deux hommes. Si vous lisez quelque chose sur un fond musical puis sans cet accompagnement, vous avez l’impression que les mots sont nus sans la musique après avoir entendu les mots sur la musique.

Ecrire pour de jeunes lecteurs

WH : Vous avez parlé de livres pour enfants. Un certain nombre de vos livres sont écrits pour les enfants bien qu’il soit difficile dans votre cas de tracer la frontière entre la littérature pour enfants et celle destinée aux adultes. Je pense qu’il y a beaucoup à retirer de livres destinés aux enfants. Ecrivez-vous différemment lorsque vous vous adressez aux enfants ?

MN : Non, pas vraiment. J’ai…Il y a quelques années, j’ai envoyé certains de mes poèmes à mon grand oncle qui était un peu le patriarche de la famille et qui avait été le président, en France, je pense, que vous diriez président d’une université, d’un collège universitaire pendant 30 ans. Tout le monde dans la famille le respectait pour cette raison. C’est pourquoi je lui ai envoyé une liasse de poèmes à la suite de quoi il me fit parvenir une petite note disant que, comme d’habitude, il aimait mes poèmes et puis il demandait : « Pourquoi les poètes d’aujourd’hui n’écrivent-ils pas des poèmes que tout le monde peut comprendre ? » Et je me suis dit pourquoi pas en effet n’écrirais-je pas des poèmes qu’il puisse comprendre ? Quel autre lecteur souhaiter, quel autre public plus qualifié que quelqu’un qui, pendant 30 années, avait dirigé une université ? Vous voyez ? Pourquoi écrire des poèmes qu’il ne comprendrait pas ? Je décidai d’écrire de la poésie accessible à tous. Et ce n’est guère populaire aux USA parce que les gens pensent que la lisibilité est un défaut. C’est à cause de cela que je me suis tourné vers la poésie pour les enfants, la plupart de mes œuvres sont écrites à l’intention de jeunes adultes de 14 ans environ et plus. Je me suis mise à lire de la poésie, de la grande poésie. Je n’avais pas lu de poésie pour les enfants à l’âge de 14 ans : je lisais de la poésie sérieuse. Et j’ai eu la chance de trouver des éditeurs intéressés par la poésie que j’écris et désireux de la publier pour ce type de lecteurs, ce qui veut dire qu’ils sont accompagnés d’illustrations si bien que les livres sont extrêmement beaux, plus beaux que la moyenne des recueils de poésie, Ils sont ensuite vendus aux écoles, aux bibliothèques scolaires, aux bibliothèques publiques parce qu’il n’y a pas beaucoup de poètes sérieux qui écrivent pour ce type de lecteurs. Tout cela a été magnifique pour moi et je crois qu’il y a toujours une possibilité de développement dans cette direction. Les enfants et les jeunes gens de 14 ans qui lisent les poèmes, qui s’enthousiasment et ont des étoiles dans les yeux sont de futurs lecteurs de la poésie. Ce sont les lecteurs les plus importants. Je préfère être lue par un adolescent de 14 ans qui a encore 50 à 60 ans de lecture devant lui que de destiner ma poésie à mes contemporains. J’ai 60 ans et j’ai encore 15 ans de lecture de poésie et puis ce sera fini.

WH : Est-ce que vous eu un retour sur les réactions de vos jeunes lecteurs ?

MN : Je reçois souvent des mails de mes jeunes lecteurs qui me demandent souvent de leur expliquer certaines choses parce qu’ils ont un travail scolaire à rendre. Oui, je reçois souvent du courrier pendant l’année scolaire et j’ai aussi les réactions de poètes contemporains. L’un des critiques a très sérieusement critiqué l’un de mes livres parce qu’il pensait qu’il était trop sophistiqué pour de jeunes lecteurs. Bien qu’il me prît à partie parce que je faisais référence—quelle était cette référence ?—je ne me souviens pas exactement mais c’était une référence biblique. Le livre en question était publié avec des notes en fin de livre pour identifier les références au cas où elles ne seraient pas connues. Est-ce qu’un jeune de 14 ou 15 ans n’est pas capable de chercher une référence ? Qu’y a-t-il de mal ? Pourquoi prenons-nous les jeunes lecteurs pour des idiots ? Ils ne sont pas idiots, ils sont assez simplistes, sans expérience comme lecteurs mais…Je me souviens qu’à cet âge, je lisais Wordsworth et Coleridge. Je n’avais que peu d’expérience comme lectrice à cet âge mais j’aimais ce que je lisais et cela m’a donné envie d’y retourner dix ans vingt ans plus tard. Je suis fermement persuadée de ce que j’avance et cela a été un grand encouragement pour moi de penser que j’apporte ma contribution aux futurs poètes américains. Si les jeunes peuvent vibrer à la lecture de mes poèmes lorsqu’ils sont en 3ème, il y a des chances qu’ils deviendront de vrais lecteurs de poésie. Ils seront à l’université dans deux ou trois ans ? Je suis très préoccupée par cet état de choses. J’ai eu une expérience merveilleuse à propos de l’un de mes livres. Son titre est A Wreath for Emmett Till (Une couronne pour Emmett Till). La forme est compliquée et sophistiquée. Dans ce poème, je fais référence à des univers parallèles, selon le concept scientifique d’univers parallèles.J’étais allée sur internet et je m’étais renseignée sur le concept d’univers parallèles si bien il s’agissait de beaucoup plus que d’une simple mention. J’avais fait une vraie recherche. L’éditeur ne savait pas ce qu’étaient les univers parallèles. Elle pensait que cela passerait par-dessus la tête de mes jeunes lecteurs. Aussi, j’ai appelé le collège près de chez moi et j’ai demandé la permission de passer une demi heure avec des terminales et on me mit en contact avec une classe d’anglais de 3ème. J’ai expliqué le poème. J’ai expliqué le contexte. J’ai lu le poème et je leur ai posé des questions. Ma première question a été : est-ce qu’ils connaissaient l’existence des univers parallèles ? Ils ont répondu que oui en me s’étonnant sur l’ignorance de mon éditrice. Est-ce qu’elle ne regarde jamais Star Trek?” Nous sommes restés ensemble jusqu’à la fin de la classe, pendant environ 40 minutes. A parler de lynchage, de politique, de terrorisme. J’avais trouvé le public idéal pour ce poème. Ils l’ont tellement aimé que lorsque la cloche a sonné et que le second groupe est entré en classe pour leur cours d’anglais, ils ont supplié le professeur de les autoriser à rester une deuxième heure. Le professeur a appelé le proviseur et a obtenu la permission. J’ai du tout recommencer une seconde fois, j’ai du relire le poème une seconde fois en présence du premier groupe et, de nouveau nous avons eu une discussion passionnée autour de ce texte. Puis deux ou trois ans plus tard, l’un de ces jeunes de 3ème m’a envoyé un mail pour me demander si le livre était paru parce qu’il voulait écrire une rédaction à son sujet dans sa classe d’anglais du collège. Il se souvenait de ce poème et il s’en souvenait comme de quelque chose qu’il voulait s’approprier. Pour tout dire, j’étais extrêmement satisfaite. Ce jour-là je me suis sentie grandie de quelques centimètres !

A Wreath for Emmett Till (Une couronne pour Emmett Till)

WH : Etait-ce vraiment si difficile d’écrire ce livre sur Emmett Till?

MN : Oh oui, c’était difficile à écrire surtout, en partie à cause de cette horrible histoire et de toutes les associations dans lesquelles elle m’entraînait, en partie aussi à cause ce type de forme, c’était l’enfer. Je ne m’attaquerai jamais plus à ce genre de forme. C’est trop difficile. Je suis contente de l’avoir fait au moins une fois..

WH : Pourquoi avoir choisi une forme aussi difficile ? Pouvez-nous nous expliquer de quoi il s’agit ?

MN : C’est fou ! Il s’agit d’une couronne de sonnets. Une couronne de 15 sonnets entrelacés, c’est à dire que le dernier vers de chaque sonnet devient le premier du sonnet suivant et le premier vers du premier sonnet est le dernier vers du dernier sonnet et le 15ème sonnet est une séquence faite à partir des premières vers des quatorze sonnets précédents. Puis, j’ai écrit des sonnets pétrarquéens., .dans une forme exacte : ils riment abba abba. Ce qui veut dire que j’avais 4 rimes a et 4 rimes b dans chaque sonnet. Et puisque…mais c’est vraiment trop dur à faire.

WH : Et pourquoi?

MN : L’anglais n’est pas très riche en rimes. Trouver les rimes et utiliser les rimes de façon à produire du sens.

WH : Mais pourquoi choisir une forme aussi complexe pour relater la mort d’Emmett Till?

MN : En partie à cause de… Parce que, voilà, en partie parce que Adrienne Rich a dit que choisir une forme pour écrire sur des sujets douloureux, c’est comme si vous utilisiez des gants en amiante. Pour traiter le sujet sans vous brûler. Et en partie aussi parce que je me souviens du temps où j’étais une jeune lectrice et que je découvrais…Vous lisez un poème et vous pensez que c’est très beau, c’est très bien. Et puis, vous le lisez une seconde fois et vous réalisez qu’il est rimé. Il a une structure métrique. Il est très élaboré et tellement plus impressionnant ! Et puis, vous le lisez une troisième fois, vous découvrez d’autres choses. Je voulais faire découvrir à mes jeunes lecteurs une expérience qui les amènent à s’écrier : « Fabuleux, fantastique ! C’était donc cela ! » Oui, c’est cela, un désir de recréer pour le lecteur cette expérience exaltante…

WH : Quel âge aviez-vous quand Emmett Till fut assassiné?

MN : Il a été assassiné – laissez-moi réfléchir - en 1954-55. Je pense que c’était en 1955. J’étais très jeune, je pense. Je suis née en 1945. Mes parents ne … je ne me souviens de rien. Je sais que nous nous sommes abonnés à Jet magazine, et je sais aussi que la photo du corps mutilé de Emmett et de ses funérailles à cercueil ouvert furent publiés dans Jet magazine, mais je pense que nos parents ont du faire disparaître le magazine avant qu’il ne tombe sous nos yeux. J’ai parlé à d’autres personnes de mon âge qui se souviennent l’avoir vu et s’en souviennent mais mes parents…Je pense que je m’en serais souvenue si je l’avais vu étant jeune,.. J’étais au courant de l’affaire Emmett Till. Je savais qu’il y avait des lynchages. Mais, j’ignorais le caractère particulièrement horrible de ce lynchage. Il fut battu à mort, tué puis on lui a arraché les yeux. Son visage était presque… Le devant de sa mâchoire était presque arraché. Son corps a été jeté dans une rivière. Il avait un poids autour du cou et son corps n’a été retrouvé que deux jours plus tard. Sa mère a identifié le corps en reconnaissant la bague de son père. C’était trop atroce. Il avait 14 ans. Un meurtre vraiment horrible. Mes parents ont voulu nous protéger de cette horreur.

WH : Lorsque vous avez repris ce sujet, avez-vous pensé à votre propre fils ? Est-ce que vous vous faites du souci à son sujet ?

MN : Comme tous les parents, je crois. Non pas vraiment. Est-ce possible ? Être préoccupé, c’est autre chose, comme garder de la rancœur à propos du passé. Tout ce que vous pouvez faire, c’est garder confiance et croire que vous apportez à votre enfant suffisamment d’intelligence, de bon sens et de soin pour lui permettre de s’en sortir dans le monde, un monde très, très dangereux. Donc je pense que je me fais du souci. J’avais peur quand il a passé son permis de conduire. J’allumais une chandelle chaque jour, chaque soir lorsque je savais qu’il était sur la route. J’ai allumé la chandelle, mais je n’ai pas continué à me faire du mauvais sang.

WH : La croyance est une chose importante pour vous. La spiritualité revient sans cesse dans vos poèmes. Quelle en est la source ?

MN : Je ne sais pas. Je pense que certains la reçoivent comme une espèce de don, comme une sorte de privilège acquis à leur naissance. Certains semblent être nés avec la faculté de croire. Je ne crois pas qu’il s’agisse chez moi de quelque chose que je vois. C’est plutôt quelque chose que je possède depuis l’enfance comme d’autres personnes ont…J’ai un ami qui souffre de profondes dépressions. Il dit alors : « Cela fait partie de moi-même, cela fait partie de mon bagage de naissance. » Je crois que d’une certaine façon ce que vous faites en rapport avec votre foi est plus important que le fait d’en posséder une parce que on l’a ou on ne l’a pas. Si vous ne l’avez pas, vous devez vous efforcer de l’acquérir. Si vous l’avez, vous devez vous efforcer d’en faire quelque chose, vivre votre foi et et en faire une espèce de force pour agir sur le monde. Je ne crois pas qu’avoir la foi soit facile. Je ne crois pas en...Il y a trop de gens aujourd’hui qui croient qu’il s’agit seulement de dire : « C’est dans la Bible, » pour faire tout ce qu’ils ont envie de faire. Je pense qu’il faut vivre ce que l’on croit.

WH : Il y a un schéma de quête dans vos poèmes, me semble-t-il, une quête spirituelle, qui n’est pas dirigée sur un objet précis mais, par exemple, le pèlerinage que vous avez entrepris. C’est une parodie du pèlerinage des Contes de Cantorbéry, une espèce de réécriture de Chaucer, mais il semble y voir une orientation sérieuse sous le comique de cette séquence de poèmes. Qu’aviez-vous à l’esprit lorsque vous êtes partie au Brésil pour faire ce pèlerinage ?

MN : Je ne savais pas très bien. Mes intentions lorsque j’ai écrit ce poème était de faire un pèlerinage. Je ne pouvais me rendre à Cantorbéry. Ca n’aurait pas de sens d’aller à Cantorbéry. Alors, j’ai essayé de trouver un endroit en accord avec ce qui est dit dans le poème, « un endroit sacré pour l’âme des noirs. » Aussi j’ai fait une liste des lieux qui avaient un caractère de sainteté dans un contexte noir. C’est ainsi que je me suis retrouvé à Bahia qui est célèbre à cet égard — désolée, le nom m’échappe pour l’instant—une religion syncrétique qui tire sa source dans les traditions religieuses de l’Afrique occidentale que ces esclaves ont amenées avec eux au Brésil. Ils ont mis ces religions ensemble pour créer quelque chose d’unique au monde. On ne peut pas ne pas s’y trouver confronté quand on est à Bahia parce que cela fait partie de leur culture. Vous entrez dans une boutique, dans mon poème j’ai écrit que vous entrez dans une petite boutique et vous voyez un coq attaché sur le sol. Vous vous demandez pour quelle raison ce coq se trouve dans cette boutique. Il ne s’agit pas d’un poulet à manger; ces poulets sont spécialement élevés pour une espèce de cérémonie, une cérémonie de Candomblé. Ca fait partie de… Ces dieux, Orishas, les dieux du Candomblé ; vous vous promenez à Salvador de Bahia et vous voyez un grand lac où se trouvent des statues de tous les dieux. On dirait qu’ils dansent dans le lac, sur l’eau. Aussi, sur place, j’ai été forcée de penser à eux, de me pencher sur cette religion. Je ne sais pas si je me fais comprendre…

WH : Diriez-vous que votre propre religiosité, votre spiritualité est aussi syncrétique ? Vous semblez être ouverte à toutes sortes d’expressions religieuses.

MN : Je ne dirais pas syncrétique, je dirais plutôt idiosyncrétique ! Oui, parce je ne crois pas qu’il n’y a qu’un seul chemin pour aller vers la vérité. Je crois qu’il y en a plusieurs. Je crois que les mystiques dans toutes les religions comprennent qu’il y a plusieurs chemins pour atteindre la vérité. Je pense que la plupart des gens, les gens ordinaires, se situent dans une religion qui est une parodie des principes de base de la religion, exceptés peut-être le bouddhisme ou le quakerisme dans lesquelles les pratiquants ordinaires semblent vivre dans une vérité authentique. Je pense que dans la plupart des religions, les gens se servent des principes de leur religion pour se donner permission de s’imposer par rapport aux autres hommes.

WH : Vous avez dit plus tôt que lorsque vous êtes en colère, c’est au sujet des problèmes de notre époque. Il y a eu un incident récemment concernant des poètes invités à la Maison Blanche qui voulaient manifester leur désaccord par rapport à la guerre. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre engagement dans cette affaire ?

MN : Oui, je pense que c’était en 2001. Je travaillais sur Emmett Till et j’ai reçu une lettre de la Maison Blanche, une invitation…Je pense qu’il s’agissait d’une journée consacrée à la poésie et à une discussion des poèmes de Emily Dickinson et de Langston Hughes. Mes amis avaient des opinions contradictoires à ce sujet. La plupart de mes amis disaient ; « Il ne faut pas y aller. Tu ne peux pas aller à la Maison Blanche. » Mais l’amie dont j’apprécie le plus les conseils m’a dit qu’il fallait y aller. J’ai contacté un artiste en tissus et je lui ai commandé une écharpe avec « Paix » écrit dessus en environ une vingtaine de langues différentes, pensant que si j’y allais, je pourrais faire un geste. Je ne pense pas qu’ils vous laisseront porter des boutons en métal. Et puis, Sam Hamel, l’éditeur de Copper Canyon Press a été aussi invité, mais il a refusé d’y aller tout en faisant circuler sa lettre sur l’internet. C’est devenu un mouvement de contestation et la Maison Blanche a annulé l’invitation. La réception a été annulée. Une de mes amies a reçu l’annulation avant l’invitation. Elle ne savait pas de quoi il s’agissait. Il me semble que l’annulation de la Maison Blanche a été assez lamentable. Je ne crois pas qu’il convenait de s’y rendre. Je me suis rendue à une autre réception deux ans plus tard en relation avec le festival national de poésie sur le National Mall de Washington. La réception était suivie d’un lunch à la Maison Blanche. De nouveau, j’ai demandé à mes amis : « Qu’est-ce que vous feriez à ma place ? » Ce n’est pas la Maison Blanche des Bush, c’est notre Maison Blanche. C’est ce que je pensais, je n’y allais pas pour les féliciter sur leur politique invraisemblable, j’y allais pour être dans la maison où Franklin Roosevelt avait vécu, où Harry Truman avait vécu, où Harriet Tubman avait rendu visite à Mme Roosevelt. C’est un lieu historique où je ne vais tout de même pas refuser de me rendre. Si nécessaire, si on m’avait présenté quelqu’un d’important, j’aurais eu, j’espère, le courage de dire quelque chose, comme Eartha Kit quand elle s’est trouvée dans la Maison Blanche avec Nixon. J’espère que j’aurais eu le courage de dire quelque chose. Mais, en l’occurrence, personne ne m’a prêté attention jusqu’au moment où Mme Bush est venue quelques instants pour la photo. Mais ma conviction profonde est que la Maison Blanche n’est pas la leur et qu’il nous appartient de la revendiquer. Il faut dire : « Vous savez il se peut que vous soyez ici pendant un certain temps mais…Nous voyons déjà que leur séjour est limité et que leurs jours à la Maison Blanche sont comptés.

Enseignement à l’étranger

WH : En tant que poète américaine et enseignante, vous avez eu recours à la

Commission Fulbright et au programme Fulbright. Quels ont été les postes que vous avez occupés ?

MN : J’ai enseigné un semestre à l’université Paul Valéry de Montpellier, France. Ca a été l’une des expériences les plus profitables de ma vie. C’était merveilleux. Pendant cette période, j’ai pu voyager à l’invitation de l’organisation Fulbright pour faire des causeries et des lectures de poésie dans d’autres universités en Europe, ce qui était très agréable. Lorsque je suis retournée, j’ai participé pendant environ trois ans aux travaux du comité de sélection de la fondation Fulbright, qui consistaient à lire les demandes et à sélectionner les bénéficiaires de la bourse pour l’année suivante. J’ai beaucoup appris au cours de cette expérience. C’était très profitable. D’une certaine façon, le voyage, il est facile de voyager en simple touriste. Voyager, participer à une culture, apprendre de cette culture est selon moi l’éducation la meilleure dans le domaine des humanités. Vivre dans un pays et apprendre la langue, bien que je n’ai pas appris le français, apprendre la langue, rencontrer les gens est une expérience extrêmement enrichissante et mortifiante aussi.

WH : C’est intéressant de voir que même si le programme Fulbright est destiné aux enseignants américains susceptibles d’apporter une information sur l’Amérique, vous en avez retiré un immense profit personnel.

MN : C’est mon avis aussi. J’espère que j’ai apporté autant que j’ai reçu. Je n’ai pas seulement enseigné à l’étranger dans le cadre Fulbright, j’ai aussi enseigné au Danemark pendant une année. J’ai fait deux semestres dans l’ex-Allemagne de l’Est à l’université de Potsdam pendant deux ans. Nous y sommes retournés plusieurs fois pour informer ces gens de l’Est, ces « Osties ,» sur la réalité du peuple américain. Ma responsabilité était d’enseigner les rudiments de la littérature ethnique américaine et cela a été une très bonne expérience. Je racontais récemment à l’un de mes hôtes l’histoire du livre anglais que m’avait donné l’un des étudiants de mon atelier à Potsdam. Il m’a donné leur manuel de seconde ou troisième année sur l’Amérique. Et d’une manière choquante, ce que le régime communiste disait de l’Amérique était encourageant. Et puis j’ai aussi enseigné pendant un an des étudiants américains en Italie. C’était aussi une expérience intéressante. Lors de tous ces séjours, j’ai quitté les pays concernés en ayant appris beaucoup sur le pays, sur notre pays, mon pays et je crois aussi sur moi-même.

Le refuge de Soul Mountain

WH : Vous avez fait allusion à des écrivains qui vous rendaient visite. Vous avez créé l’institut de Soul Mountain, c’est bien ainsi qu’il s’appelle ?

MN : Refuge, le refuge de Soul Mountain.

WH : Il est curieux que vous lui ayiez donné le nom de refuge. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur sa mission ?

MN : J’ai acheté une grande maison avec l’idée d’offrir un endroit tranquille dans la campagne pour les jeunes écrivains pendant une période de temps limitée. Je suis en mesure d’accueillir un maximum de 4 personnes à la fois, de leur offrir une chambre particulière, payer leurs dépenses pour leur permettre d’écrire. Cela a été une chose enrichissante. Le refuge en est à sa troisième année. C’est un refuge qui les place loin du monde et de leurs responsabilités dans leurs mondes, la responsabilité d’assurer le nettoyage et la cuisine et d’aller travailler. Il sont pour ainsi dire en vacances et ils peuvent se consacrer entièrement à l‘écriture. C’est ce qu’a fait la plupart de ceux qui y ont résidé. Il ne veulent rien faire d’autre. Ils disent : « J’ai une semaine ici alors je ne veux même pas sortir dîner. Merci pour l’invitation mais je vais passer la soirée à ma table de travail. » Très enrichissant donc.

WH : Quelle est l’importance du temps pour un écrivain ?

MN : Le temps est la chose la plus précieuse. Pas seulement le temps passé à sa table pour écrire. Il s’agit aussi du temps passé à réfléchir, à lire, à tout simplement traîner sur un divan à rêver. Ce temps-là, ce temps vide, inutile que la plupart des gens…Si vous êtes étendue sur un hamac, les gens autres que les écrivains vous regarderont en disant « Vous perdez votre temps. Que faites-vous là à perdre votre temps ? » J’avais des voisins comme ça, très aimables mais ils pensaient que je paressais beaucoup. Par contre, les gens qui viennent ici peuvent paresser, être libres de penser et de faire des projets. J’ai eu des écrivains et quand j’ai pu les tirer de leurs chambres … Cet été, j’ai eu deux femmes qui ont eu la possibilité de participer à une croisière d’information de cinq heures sur la réplique de l’Amistad, le bateau négrier. Elles ont suivi une conférence d’un historien sur les bateaux négriers et sur la traite. Elles en sont revenues pleine d’enthousiasme, résolues à écrire sur l’Amistad. Pourtant, il s’agissait de quelque chose qui ne les intéressait pas à l’origine. Elles ignoraient qu’elles écriraient sur l’Amistad. Elles avaient d’autres projets, mais elles en sont revenues avec de nouveaux projets. Votre question concernait le temps, je crois. Pouvoir prendre son temps, la faculté d’avoir du temps libre. Le temps libre est une grande richesse.

Les poèmes de Miss Crandall’s School for Young Ladies and Little Misses of Color

MN : D’un prochain recueil sur les jeunes filles qui avaient suivi l’enseignement de l’école de Canterbury dans le Connecticut en 1833, école dirigée par Miss Prudence Crandall. On demanda à Prudence Crandall d’ouvrir une école de filles. Elle ouvrit une école pour jeunes filles blanches la première année, mais par la suite, deux filles noires qui étaient domestiques dans des maisons de la ville ont demandé à être admises dans ses classes et elle a répondu positivement. Alors, les parents des jeunes filles blanches ont retiré leurs enfants en signe de protestation. Et au lieu de faire ce qu’elle aurait du faire, Prudence Crandall ferma l’école et, quelques semaines plus tard ; la rouvrit après avoir publié un avis dans le journal abolitionniste selon lequel elle ouvrait une école pour jeunes files de couleur. C’était une démarche très radicale et très courageuse. C’est un poème. J’ai écrit des poèmes. J’ai persuadé l’un de mes amies, Elizabeth Alexander de collaborer avec moi à ce projet. Nous avons toutes deux écrit douze sonnets pour évoquer les voix des élèves de l’école de Prudence Crandall. Le livre sera intitulé Miss Crandall’s School For Young Ladies and Little Misses of Color, et paraîtra au printemps 2007. Dans ce poème, l’une des jeunes filles décrit une rencontre avec un garçon blanc. Il y a des témoignages historiques sur l’existence de cette école et dans toutes les réunions d’abolitionnistes, d’éducateurs et de penseurs libéraux, ,il y avait toujours ce jeune homme blanc appelé Albert Hinckley. On ne sait pas exactement à partir des documents historiques ce que faisait ce Albert Hinckley. Il est simplement décrit comme un jeune homme d’une vingtaine d’années qui s’était engagé dans le mouvement de soutien à l’école. C’est ainsi que j’ai imaginé que Albert Hinckley avait été attiré par l’une des jeunes filles et que c’était cette attirance qui l’avait amené à s’impliquer dans l’affaire. C’est donc une histoire imaginaire. Le nom a réellement existé ainsi que le fait que les jeunes filles furent attaquées dans la seule église dans laquelle elles étaient autorisées à participer au service religieux. Les Episcopaliens leur avaient fermé la porte de leur église. Les Baptistes les toléraient dans leur église. Un beau jour, alors qu’elles quittaient l’église dans un chariot, le chariot fut renversé par des hooligans. Tout les reste est de mon invention. Le titre du poème est “Albert Hinckley.”

Dimanche dernier, un garçon m’a ouvertement souri

alors que j’étais assise avec mes sœurs au fond de l’église Baptiste

lorsque le pasteur a parlé du péché d’esclavage

Le garçon blanc s’est retourné en arquant les sourcils.

Je pouvais lire ses pensées mais je n’osais croiser son regard.

car il ne doit rien y avoir entre nous, aucune chance

pour que les commérages s’emparent avec joie d’un sourire partagé,

personne ne doit nous considérer comme des partis possibles.

Attaquée par des voyous en arrivant au gué

notre chariot s’est retourné. Nos jupes trempées

pesaient et ralentissaient nos pas, toutes furent sauves.

Pataugeant dans l’eau, les yeux vraiment égarés,

ce garçon me prit la main. « Laissez-moi vous aider , mademoiselle.

A partir de maintenant, je suis abolitionniste. »

Voici un autre poème reproduisant la voix de l’une des élèves à l’école de

Prudence Crandall. Elle avait une vingtaine de filles qui venaient de Boston, New York et Philadelphie, de familles noires libres. L’école ouvrit en 1833, donc environ 30 ans avant la proclamation d’émancipation des noirs. Elles venaient de familles libres de la côte est. Ce poème imagine ce qu’aurait pu penser l’une de ces filles. Son titre est : « Famille. »

Mon maître et père m’a envoyée de Caroline

du sud à Boston à l’age de neuf ans.

Le silence de ma mère illettrée était comme une mort.

Je me demande si elle travaille toujours dans ses champs.

Sa sœur, dévouée mais froide comme la neige

m’a donné une petite pièce dans sa maison, sous

les escaliers avec les servantes irlandaises, qui me détestaient

à cause de la tare fatale dans ma généalogie.

Pour la première fois de ma vie, je suis chez moi

Au milieu de ce cercle de savants, ma première famille,

Ici, les tapisseries m’accueillent dans toutes les pièces

et les miroirs me voient moi, et non mon ascendance.

Mes sœurs Jerusha, Emilia, Elizabeth…

Mais le silence illettré de ma mère est une mort.

,

Marilyn Nelson, Connecticut’s Poet Laureate

Wendy Harding - Thank you so much, Marilyn Nelson for agreeing to be interviewed today.

Could we begin by having you say a few words about yourself?

Marilyn Nelson : Thank you I will. My name is Marilyn Nelson. I was born in Cleveland, Ohio in 1946. My mother was a teacher. My father was a career Air Force officer in the American Air Force so I grew up on military bases around the country and graduated from the University of California at Davis and went to the University of Pennsylvania for a Master’s degree and finished a PhD at the University of Minnesota. And I’ve been teaching for about thirty years, I think, and writing poetry since I was about twelve. Is that enough of an introduction?

WH - That’s a great introduction. Did you ever … at what point did you think you could make a career as a poet? That you would become a poet?

MN : Oh well, for a living? I’m not sure what you mean by the question but it’s not so much a career as it is an avocation I think, because my career has been teaching. That’s been how I’ve fed my children. And I’ve been a poet on the side, always, writing in and around other things. After my children were born I wrote at 4 or 5 o’clock in the morning or stayed up very late and wrote until 4 or 5 o’clock in the morning, after I did class work and grading papers and washing dishes and cleaning … and stuff like that. So it’s not exactly a career I think. If we think of a career as a livelihood.

WH : You’ve received a lot of recognition recently and one of the things is becoming Poet Laureate of Connecticut. But perhaps that’s an honorary function. Could you say something about what you do as Poet Laureate?

MN : It’s changed. I’ve been poet Laureate for five years. And when I first came into the office the expectation was that I would make a lot of public appearances and do readings at public schools and public libraries, but I didn’t have enough time to give to that. So one year I solicited donations of poetry books from publishers and had a little bookplate printed up saying, “This book is given to you by the State of Connecticut Arts Council and the State’s Poet Laureate. And then I drove around the state putting poetry books into waiting rooms of doctors’ offices and hospitals’ waiting rooms. The project was called Waiting Room Poetry. So I did that for about a year and I must have distributed ten or fifteen thousand books probably. And since then I’ve mostly been writing as my contribution to the state. I’ve been writing stories and Connecticut history and considering that my laureateship duty.

WH : I think the popular image of New England is of a white Anglo Saxon protestant place and they chose as Poet Laureate an African American. The history that you’ve been uncovering of the state is rather surprising, I think, for the general public: the history of slavery in New England. Could you say something about the projects that are unearthing those stories?

MN : The projects that I’ve been involved with have been, first of all, a project sponsored by the Mattatuck Museum in Waterbury, Connecticut, which owned a skeleton. For fifty years the skeleton was in the museum collection and then they finally decided to do research and find out who owned these bones and they discovered that this was the skeleton of an eighteenth century slave whose master had been a doctor and whose master had dissected the slave’s body and prepared the skeleton to be exhibited as a sort of in-home medical school. And so the museum asked me to write that story. So that was the first one I did. The second one was a project sponsored by the Harriet Stowe House society and the Wilberforce Center in Hull, England who have been studying the life of another eighteenth century slave named venture Smith who was kidnapped as a child and brought here and served some thirty years as a slave before he was able to free himself. And then he freed all of the members of his family and several other people and died a very well respected, prosperous man. A third project I did as a collaboration with another Connecticut poet, Elizabeth Alexander. We wrote the stories … There was a woman in the nineteenth century, a white woman named Prudence Crandall who started a school for Young African American Girls in 1833; that was thirty some years before Emancipation. She started this school in a small town in Connecticut. And the State made a law against starting such a school. And she was arrested and spent some time in jail and was put on trial, and the girls were harassed, and the well was poisoned, and finally, the house was set on fire, and the school was closed. So Elizabeth Alexander and I have written poems about this story too. And I’m working on a new project. So I guess I have four projects that are about Connecticut stories, uncovering little known stories in which African American citizens, whether free or enslaved, played an important role.

MN : The preface to Fortune’s bones tells the background to the story of this man Fortune, who was born probably around 1715, 1710. He was a slave in the small town of Waterbury, Connecticut.

READS

I. Preface

Fortune was born; he died. Between those truths

stretched years of drudgery, years of pit-deep sleep

in which he hauled and lifted, dug and plowed,

glimpsing the steep impossibility

of freedom. Fortune’s bones say he was strong;

they speak of cleared acres, miles of stone walls.

They say work broke his back: Before it healed,

they say, he suffered years of wrenching pain.

His wife was worth ten dollars. And their son

a hundred sixty-six. A man unmanned,

he must sometimes have waked with balled-up fists.

A preacher painted water on his head,

and Fortune may or may not have believed,

whom Christ offered no respite, no reprieve,

only salvation. Fortune’s legacy

was his inheritance: the hopeless hope

of a people valued for their labor, not

for their ability to watch and dream

as vees of geese define fall evening skies.

Was Fortune bitter? Was he good or bad?

Did he sometimes throw back his head and laugh?

His bones say only that he served and died,

that he was useful, even into death,

Stripped of his name, his story, and his flesh.

While Fortune’s body was hanging in this home, the home of Doctor Preserved Porter in approximately 1750, Fortune’s wife and children were still in this home as slaves. So this is a poem in the voice of Fortune’s wife, Dinah.

The poem is called, “Dinah’s Lament.”

Miss Lydia doesn’t clean the Doctor room.

She say she can’t go in that room: she scared.

She make me take the dust-rag and the broom

and clean around my husband, hanging there.

Since she seen Fortune head in that big pot

Miss Lydia say that room make her feel ill,

sick with the thought of boiling human broth.

I wonder how she think it make me feel?

To dust the hands what use to stroke my breast;

to dust the arms what hold me when I cried;

to dust where his soft lips were, and his chest

what curved its warm against my back at night.

Through every season, sun-up to star light,

I heft, scrub, knead: one black woman alone,

except for my children. The world so white,

nobody know my pain, but Fortune bones.

WH : One of the things that’s striking about your poetry is that in dealing with very, very painful moments in history, such as slavery. You seem to manage to transcend anger, for example the story of Fortune’s Bones, where the bones of this man were used for medical science, but without the respect that would be due of somebody’s remains.

And I wonder how you manage to go through those painful moments and to come up with poetry that in the end is quite positive.

MN : I think there’s no point in people being angry over something that happened two hundred years ago. Being angry about it would be a waste of emotional energy, since there’s no one you can blame for it. The man who did it has been dead for two hundred years. This is not an uncommon practice I think. Though what was strange about this story was that the doctor actually knew this individual and that he subjected this individual’s family to the horrifying experience of living with their husband’s and father’s skeleton hanging in a room in the home in which they were enslaved. But then the research I did about early medical education in this country indicates that a lot of the early medical schools survived, in a way, on the availability of bodies, and most of the bodies that were available were the bodies of either slaves or poor people. So I would say that probably the earliest days of medical education in this country were really fuelled by the bodies of black people. Science has made a lot of discoveries based on that. At some point I read a little story about the renovation of a building which had been a medical school at … I think it was the University of South Carolina—I’m not sure about that; I read it several years ago—that they were excavating to somehow renovate the building, and they excavated the basement and discovered hundreds of bodies and body parts buried under the building because it was illegal to perform dissections. These were the days of grave robbers, who were robbing graves so that they could perform dissections. And you could be angry about that, or you could see it as history. Stephen Dedalus says, “History is a nightmare from which I am trying to awaken.” All history is that nightmare and so I think that we should be angry about things that are happening—the history we are living, not the history we’ve inherited.

WH : What made you decide to write that story as a mass, as a kind of musical piece?

MN : Mattatuck had made an arrangement with the Waterbury symphony orchestra to have this set to music. Whatever was produced was to be set to music and premiered by the symphony orchestra. So I had that piece in mind. I wrote that shortly after the horrifying events of September 11th, 2001, and there were funeral masses on the radio every day. I was very aware of their existence and of the healing nature of a musical piece which carries our grief and tries to heal it. So I had that in mind, and I intended this to be both an expression of grief and a gesture of healing. So that’s why it was a funeral mass.

WH : There’s a lot of music in your poetry, it seems to me. It comes up every once in a while: jazz, blues, the recent work where your brother, the musician is featured. Has music been an important part of your education, or of your life?

MN : Not of my education. My mother was a piano teacher. My mother was a serious musician, so I was forced to sit for hours practicing scales on the piano. I’m not musical, but my family valued music because my mother was serious about it. And my brother is a professional musician. So it’s a part of my life, but certainly no more a part of my life than it is of most people’s lives, I think. I’m not that much of an aficionado. I don’t really know much about music.

WH : But you’ve performed some of your poems with a jazz band?

MN : That’s right! Yes, I have.

WH : So you didn’t write them with that in mind?

MN : Well it started … the first time I performed … This is a jazz duo: Kent Hewitt and Tim Moran. And the first time I performed with them was just a fluke. They happened to performing a kind of introduction, an interlude, before my reading. And I told them that I had composed one poem with a blues tune in mind. Actually I did this with my brother first, but it was the first thing I did with Tim and Kent. I said I had this melody in mind I hummed it, about two bars of music. They picked it up; they could see where it was going, and then they improvised around my melody as I was reading the poem. And then when it came time for the blues, it was there. It was wonderful. And it was wonderful performing with them. So we did that one performance and then we were asked to do it again someplace else. And then people said, “Why don’t you record it?” And then they decided to try to make music for some of my other poems, so we’ve done a full album, which nobody knows what to do with. What do you do with an album of poetry and music? But we did a very nice recording. And then recently we recorded another piece, a children’s poem, which I had translated, and they set it to music. I think the publisher is going to make that recording available as a promotional piece for the book. It’s been wonderful fun to work with these two guys and to perform with them. If you read something with a musical background and then you have to go on to read something without it, the words feel absolutely naked without the music once you’ve heard the words with music.

Writing for Young Adult Readers

WH : You spoke about the children’s book. Quite a few of your works are partly aimed at children, although the line that divides children’s literature from adult literature is in your case very fine. I think people can get a lot out of the books which are for children too. Do you try to do something different when you are writing for children?

MN : No not really. I’ve been … Years ago I sent some of my poems to my great uncle who was a family patriarch—who was a president of a—in France you would say, I guess, he was the president of a university—a college, for thirty years. Everybody in the family looked up to him for this reason. So I sent him a sheaf of poems and he wrote a little note back saying as usual he liked my poems but then he asked, “Why don’t poets nowadays write poems that people like me can understand?” And I decided, well yes, why shouldn’t I be writing poetry that he could understand? What other audience, what higher audience would I want than somebody who’s been a university president for thirty years? You know? Why should I write poetry that he couldn’t understand? So I decided then to write accessible poetry. And it’s not a popular thing to do in the United States because people there’s something wrong with accessibility. But because of that, my crossing over into publishing for young adults—most of my things are published for young adults, that is from, maybe, aged fourteen and up. That’s when I started reading poetry, real poetry. I didn’t read children’s poetry when I was fourteen; I was reading serious poetry. And so I’ve been lucky in finding publishers who are willing to take the poetry I write and to publish it for this audience, which means it gets illustrated, so the books are extraordinarily beautiful, much more beautiful than an average poetry book. And then they get marketed to schools, so they’re going into schools, school libraries, public libraries, because there are not that many serious poets who are writing for this audience. So it’s been a wonderful thing for me, and then I still think it’s a way of reaching out to the future. The children and young people, fourteen year olds, those who read the poem and get fired up, who get the top of his or head blown off, that’s going to be the poetry reader. Those are the most important readers. Rather be read by a fourteen year old who has another fifty or sixty years of reading ahead of her than to aim your poetry at your own contemporaries. I’m sixty. I’ve got another fifteen years of being a poetry reader and then I’m out of here.

WH : Have you had feedback from young readers?

MN : Oh I get e-mails very often from young readers, mostly asking me to explain things because they have to write papers. But yes, I get things pretty often during the school year. And I’ve gotten feedback from contemporary poets as well. There was one reviewer who pretty roundly attacked one of my books, which he thought was too sophisticated for the young adult audience. Although he criticized me for mentioning—let me think of the reference he criticized—oh, I don’t know it was a reference to a passage in the Bible. This book was published with notes at the back to identify the references for people who didn’t get them. And he criticized me for making a reference. What, fourteen or fifteen year old kids aren’t able to look up things? What’s wrong with that? Why are we thinking of young readers as being idiots? They’re not idiots. They are unsophisticated, maybe inexperienced readers, but … I remember reading Wordsworth and Coleridge when I was that age. I was an inexperienced reader at that point too, but I loved what I was reading and it made me want to go back to it ten years later and twenty years later. So I feel very strongly about this, and that it’s been a great boon for me, and that I’m making a contribution to the future of American poets. That if young people can vibrate to my poems when they are in an eighth grade English class, they may very well become serious readers of poetry. And they’ll be in college in another, what, three years? It bothers me a lot. I had a wonderful experience with one book; it’s called A Wreath for Emmett Till. It’s a very complicated and sophisticated form. And I had made a reference in this poem to parallel universes, the scientific concept of parallel universes. I had gone online and actually read something about parallel universes, so I had done more than just named them, I had gone a little bit into that. And the publisher didn’t know what parallel universes were, and she was afraid that it would be over the heads of young readers. So I called our local middle school and asked whether I could have a half an hour with a group of eighth graders, and was welcomed into an eighth grade English class. I explained the poem. I explained the background. I read the poem, and then I asked them. First I asked them whether they knew what parallel universes were and they said, “Yes. What’s wrong with your publisher? Doesn’t she watch Star Trek?” And then we stayed together for the rest of the class period, maybe forty minutes, talking about lynching, and about politics, and about terrorism. They were the perfect audience for this poem. And they enjoyed it so much that when the bell rang and the next English class came into the room, the first group of kids begged their teachers to give them permission to stay for the second hour. So the teacher called the principal and got permission. So then I had to go through the entire thing a second time, reading the poem again to the next group while the first was there, and again, we had a long and vibrant discussion of it. And then about two or three years later, one of the boys who had been in that eighth grade class e-mailed me to ask whether the book was out because he wanted to write a paper about it for his high school English class. He had remembered this poem and remembered it as something he wanted to engage with. And, well, I was just really gratified. My ego grew by leaps (?) that day.

WH : Was that hard to write, that book about Emmett Till?

MN : Oh yeah, it was very hard to write, partly because of the horrific story and the realm of associations it took me into, and partly because the form is just a bear. I will never try to tackle that form again. It’s just really hard. I’m glad I did it once though.

WH : Why did you choose that difficult form? Can you explain a bit about what it is?

MN : Craziness! The form is a heroic crown of sonnets. It’s a crown of fifteen interlinked sonnets, that is that last line of each sonnet becomes the first line of the next sonnet, and the first line of the first sonnet is the last line of the last sonnet, and the fifteenth sonnet is a sequence made up of the first lines of the previous fourteen sonnets. And then I did Italian sonnets too. I did perfect Italian sonnets too, so they rhyme abba abba. That meant I had to have four “a” rhymes and four “b” rhymes in every sonnet. And since the …. It’s just so hard to do!

WH : And why?

MN : English is just not very generous with rhymes. Finding the rhymes and figuring out how to use the rhymes so they made sense.

WH : But why that difficult form for telling Emmett Till’s story?

MN : Well partly because … well, Adrienne Rich says that choosing to use a form in writing about painful subjects is like wearing asbestos gloves. So you can deal with the subject without burning yourself. And partly because I remember being a young reader and discovering …. You read a poem and you think that’s really beautiful; that’s really nice. And then you read it a second time and you realize it rhymes! It’s metrical! It’s elaborate and much more impressive! And then you read it a third time and you see other things that are going on. I wanted to give young readers that experience, which is of saying, “Wow! Wow!” So it was that. Yeah, the desire to create this “Ooh-hah!” experience for the reader.

WH : How old were you when Emmett Till was murdered?

MN : He was murdered in—now I’m not thinking about it—1954, ’55? I think it was ’55. I was a young child, I think. I was born in ’46. My parents didn’t …. I don’t remember knowing about it. And I know we subscribed to Jet magazine, and I know that the picture of Emmett’s mutilated body and open-casket funeral were published in Jet magazine, but I think my parents must have taken that magazine away before we could see it. Because I’ve talked to other people my age who remember seeing that or who remember that, but my parents … I think I would have remembered if I had seen it as a child. I knew about Emmett Till. I knew about lynching, but I didn’t know about the horrific nature of this particular lynching. He was beaten and shot and his eye was gouged out. His face was almost … the front part of his jaw was almost ripped off. His body was thrown into a river, and he had a weight tied around his neck and the body wasn’t found until a couple of days later and his mother identified his body by his father’s ring. That was just so horrible. He was fourteen years old! A horrible, horrible murder. And so my parents protected us from that.

WH : And going back there, did you think about your own son? Do you worry for him?

MN : Only as parents worry, I think. I don’t … How can you? Worrying is another thing, like being angry about the past. All you can do is trust and believe that you are giving your child enough intelligence and common sense and carefulness to be able to let them go out into the world and the world is a very, very dangerous place. And so I don’t think I worry. I worried when he first got his drivers’ license! I would light a candle every day, every evening, if he was out in the car. But I lit the candle, I didn’t sit around worrying.

WH : Belief is important to you, I think. There’s a spiritual theme that comes back in your poems. Where does that come from?

MN : I don’t know. I think some people receive it as a gift, as a kind of birthright. Some people seem to be born with the ability to believe. I don’t think it’s something that I see, I think it’s something I just have, since childhood, as other people have … I have a friend who suffers from serious depressions, and he says, “It just came with me; it was just part of the package when I was born.” So I think in some ways that what you do with your faith is more important than the ability to have it, because you have it or you don’t have it. If you don’t have it, you have to struggle for it. If you do have it, you have to struggle to make something of this—to live it and make it have some kind of impact on the world. I don’t believe in easy faith. I don’t believe in … There are too many people now who believe that all you have to do is say it’s in the bible and you have license to do anything you want to. I believe in living what you believe. I think.

WH : And there is a kind of quest motif in your poems, I think, a spiritual quest, not for anything in particular, but, for example, the pilgrimage that you went on. It’s a parody of the Canterbury Tales pilgrimage, or some sort of revisiting of Chaucer, but it seems that there is a serious goal underneath all the fun of that series of poems. What did you have in mind when you went to Brazil on that pilgrimage?

MN : Oh I didn’t know, well, my intention for this poem was to make a pilgrimage. I couldn’t go to Canterbury. It wouldn’t make any sense to go to Canterbury, so I was trying to think of a place, as the poem says, “some place sacred to the negro soul.” So I made a list of places which have some sense of sanctity in a particularly black way. And I wound up going to Bahia because it’s famous for this—sorry the name escapes me now—a syncretic religion that borrows from Catholicism but also borrows from the West African religious traditions which these slaves brought to Brazil. And they put these religions together to create something that’s really unique in the world. And it’s hard not to confront it when you are in Bahia because it’s so much a part of their culture you know. You walk into a shop, and I said in my poem, you walk into a little shop and there’s a rooster tethered to the floor. And you think, why is there a rooster inside the shop? They are not chickens that are being raised for food; they are being raised for some kind of ceremony, some kind of Condomblé ceremony. It’s very much a part … These gods, Orishas, Condomblé gods, you drive through the city of Salvador de Bahia and there’s one big lake where there are statues of all of the gods. They look like they’re dancing in the lake, out in the water. So being there, I was forced to think about them, to think about this religion. I don’t know whether I’m making sense, am I?

WH : Would you say your own religiosity, your own spirituality, is syncretic? You seem to accept all sorts of varieties of belief.

MN : I hadn’t thought of it as syncretic, but I guess it is sort of: idiosyncretic! Yeah, because I don’t believe there is only one way to the truth. I believe there are many ways to the truth. And I believe that the mystical traditions of every faith understand that they are all ways into the truth. I think that the way that most people, ordinary people, live in a religion is a travesty of the basic teachings of every religion, except maybe Buddhism or Quakerism, in which the ordinary practitioners seem to really live some fundamental truth. But I think most religions—you only have to look at what’s happening in the world—in most religions, people use the names of their religions as ways of giving themselves permission to roll over other people.

WH : Yes, you said earlier that when you get angry it’s about what happens nowadays. And there was a sort of incident, wasn’t there, about poets being invited to the White House, and wanting to protest the war? Could you say something about your involvement in that?

MN : Yes, that was in, I think, 2001. I was working on this Emmett Till poem, which turned into a kind of a rant against the impending war, and I received a letter from the White House, an invitation to … I think it was a poetry day, dedicated to the discussion of the poetry of Emily Dickinson and Langston Hughes. I thought about it a lot. I talked to friends about it. My friends were very divided about it. Most of my friends said, “You can’t go. You can’t go to the White House.” And then the friend whose advice I most value said he thought I should go. So I contacted a fabric artist and had her make a scarf for me with the word “Peace” written on it in about twenty different languages, thinking that if I did go, at least I would be able to make a gesture. I don’t think that they’ll let you wear metal buttons. And then Sam Hamel, the publisher of Copper Canyon Press was also invited, and he refused to go and publicly circulated his letter of refusal on the internet, and it turned into a movement, and the White House withdrew the invitation. The event was cancelled. One friend of mine received the cancellation before he received his invitation. He didn’t know what it was about. So I think the White House was, dare I say, cowardly in canceling it. And I’m not sure if it would have been the right decision to go. I went to another one a couple of years later which was related to the National Poetry Festival on the National Mall in Washington, and there was a brunch at the White House involved with this. And again, I asked my friends, “What would you do?” It’s not the Bushes’ White House; it’s our White House. That’s what I kept thinking. I’m not going there to congratulate them for their impossible policies. I’m going there to be in the White House where Franklin Roosevelt lived, where Harry Truman lived, where Harriet Tubman visited Mrs Roosevelt. I mean this is a piece of history I’m not going to refuse to see or refuse to take part in. If necessary, if I had been introduced to somebody important, I probably, I hope I would have had the courage to say something, as Eartha Kit did when she was in the Nixon White House. I hope I would have had the courage to say something. But as it was nobody paid any attention till Mrs Bush came in for a brief photo op. Yeah. But I feel strongly that it’s not their White House, and that we need to claim it. We need to say, “You know, you may be living here for a time, but … “ We already see that their time is limited, that their days in that White House are numbered.

WH : As part of your life as an American poet and teacher, you’ve been involved with the Fulbright Commission and the Fulbright Program. What have you done as a result of that involvement?

MN : I taught one semester at the University Paul Valéry in Montpellier, France. It was a peak experience of my life. It was wonderful. And then during that time I also was invited to travel on behalf of the Fulbright organization to give talks and readings at several other universities in Europe, which was also thrilling. And then when I came back I served for; I think, three years on a selection committee for the Fulbright Foundation, reading applications and deciding who would have a fellowship the next year, and I learned a lot from that experience. It was a very good experience. In some ways, travel—it’s easy to travel and just be a tourist. Traveling and living in a culture and learning from the culture is, I think, probably the best form of education for the humanities. Going and living in a place and learning some of the language, although I didn’t learn French, learning some of the language and getting to know people, is a tremendously enlarging and humbling experience.

WH : It’s interesting you say that, because the idea of the Fulbright is partly that you are sending American teachers out to impart knowledge to foreigners, in your case to the French, but you think you got back as much as you gave?

MN : I think so, probably. I hope I gave as much as I got. I haven’t only taught abroad for Fulbright. I taught at a college in Denmark for a year. I did a couple of seminars in formerly East Germany at the University of Potsdam for a couple of years. We went back several times to introduce these Easterners, “Osties,” to America, what we are, who we are, and my responsibility was to teach them a little bit about American ethnic literature and that was a very good experience. I was just recently telling one of the guests at my home here about an English book that was given to me by one of the students I had at the workshop in Potsdam and he gave me their second or third year English book which was about America, and, shockingly, looking at what the Communist regime was saying about America is encouraging. And then I’ve taught also this year I taught American students in Italy. That was also an interesting experience. So yes, I think in each of those cases I left those countries having learned a great deal about the countries, about our country, my country, and I think also about myself.

WH : You mentioned the writers who come to your house. You have the Soul Mountain Institute, is that what it’s called?

MN : Retreat, Soul Mountain Retreat.

WH : It’s interesting that you call it a retreat. Can you say something about what that does?

MN : Yes, I bought a big house with the idea of being able to offer quiet space out in the country to young writers for a limited time. So I am able to take in a maximum of four people at a time and give them private rooms and pay their expenses and just give them writing time. It’s been a very rewarding thing. This is the third year of the Retreat, and it’s a retreat. It’s a retreat from their worlds and the responsibilities of their worlds, the responsibilities of cleaning, and cooking, and going to work. They can be here kind of on vacation, but they can devote themselves full time to their writing. Most of the people who have been here have done that. They don’t want to do anything else. They say, “I only have a week here, so I don’t want to go out to dinner. Thank you for the invitation, but I’m going to spend the evening at my desk.” So, it’s been very rewarding.

WH : How important is time to a writer?

MN : Time, yes. Time is invaluable. It’s not only the time of sitting at the desk and writing words down. It’s also time to think, time to read, time to just lie on the couch, cloud gathering, and that’s the kind of time—that empty time, useless time—which most people …. People who are not writers will look at you if you are lying in a hammock and say, “You’re wasting time. What are you doing wasting time? Why aren’t you writing?” I used to have neighbors who were like that, very sweet neighbors, but they thought that I was lazing about a lot. And people can come here and laze about, just be free to think and to explore things. I’ve had writers come here, and, well, when I’ve been able to get them out of their rooms and taken them. This summer, two women who were here were able to go on a five hour educational cruise on the Amistad replica of the slave ship and there was a historian there, lecturing to them about slave ships and transportation, and they came back fired up and ready to write about the Amistad. This is something they weren’t interested in. They didn’t know they would be interested in writing about the Amistad. They had other projects, but they both came away from that with new projects to explore. The question was about time? Oh yes, being able to take the time, being given empty time. Empty time is a great gift.

Poems from Miss Crandall’s School for Young Ladies and Little Misses of Color

MN : From a forthcoming book about the girls who were students in a school started in Canterbury, Connecticut in 1833 by Miss Prudence Crandall. Prudence Crandall was asked to start a school for girls. She had a school catering to white girls in the first year of this school’s existence. But then two black girls who were servants in homes in the town asked whether they could sit in on her classes and she said yes. And the parents of the white girls withdrew the students, their daughters, in protest. And instead of doing what she “should” have done, Prudence Crandall closed the school and then opened it again a few weeks later after putting an ad in the Abolitionist newspaper announcing that she was opening a school for young ladies of color. It was a very radical thing to do, and it was a very brave thing to do. This is a poem… I’ve written some poems. I convinced a friend of mine, Elizabeth Alexander to collaborate with me on this project. Each of us wrote a dozen sonnets in the voices of the girls who were students in Prudence Crandall’s school. The book will be called, Miss Crandall’s School For Young Ladies and Little Misses of Color, and will be published in the spring of 2007. In this poem one of the girls is describing an encounter with a white boy. There was a historical record taken of the existence of this school, and in all of the meetings of Abolitionists, and educators, and liberal thinkers, there was always this young white boy named Albert Hinckley. And it’s not clear from any of the historical records what Albert Hinckley was doing. He was only described as a young man, maybe twenty years old who was involved in this movement in support of the school. So I’m imagining that Albert Hinckley had an attraction to one of the girls and that that’s what made him be involved in this. So I’m telling this imaginary story. The name is correct, and the fact that the girls were attacked after attending services in the one church which would allow them to attend services. The Episcopalians wouldn’t let them in the church. The Baptists allowed them in the church. And they were leaving the church one day in a wagon and their wagon was overturned by hooligans. And I’m inventing the rest of it. It’s called “Albert Hinckley.”

Last Sunday, a white boy openly smiled at me

where I sat with my sisters at the back of the Baptist church.