Notice

« Les vraies féministes, en fait, c'est nous ! » Les paradoxes de la réappropriation de la contraception par les utilisatrices des méthodes de gestion de la fertilité / Cécile Thomé

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

« Les vraies féministes, en fait, c'est nous ! » Les paradoxes de la réappropriation de la contraception par les utilisatrices des méthodes de gestion de la fertilité / Cécile Thomé, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé, organisé par le réseau Arpèges-EFIGIES Toulouse, Université Toulouse Jean-Jaurès, 29-30 mars 2017.

Thématique 1 : Parcours médicaux individuels et critiques institutionnelles.

On note aujourd’hui une augmentation du recours à des méthodes de contraception non-hormonales (Bajos et al., 2014) et, parmi elles, aux « méthodes naturelles » de contraception, en particulier à celles qui s’appuient sur les MAO (méthodes d’auto-observation). Il s’agit de déterminer si la décision de recourir à ces méthodes, en s’appuyant sur des groupes institués, a pu s’inscrire et s’inscrit aujourd’hui, en France, dans une volonté de réappropriation des savoirs et des pratiques sur son corps, voire dans une démarche féministe–ou non.

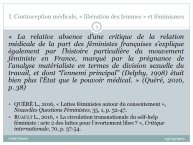

Dès les années 1970, des discours féministes ont remis en cause l’idée d’une « libération » de la sexualité -et plus largement des femmes- par la contraception hormonale (Vandelac, 2004 ; Bernheim et al., 2009). Ces discours ont cependant eu une postérité faible dans les mouvements féministes français actuels (Quéré, 2016).

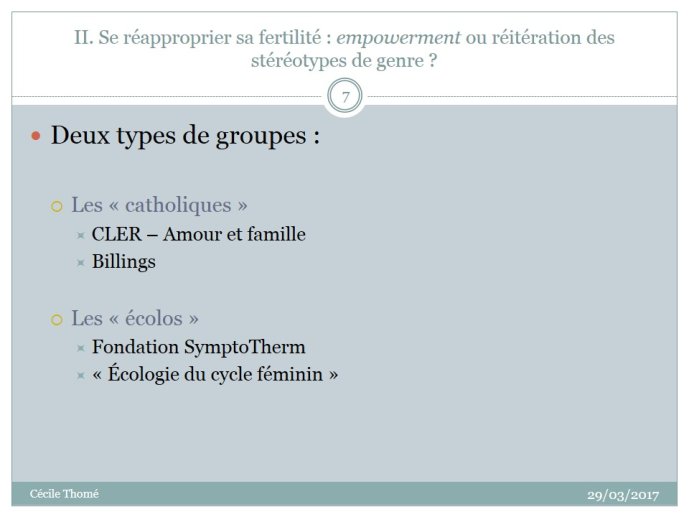

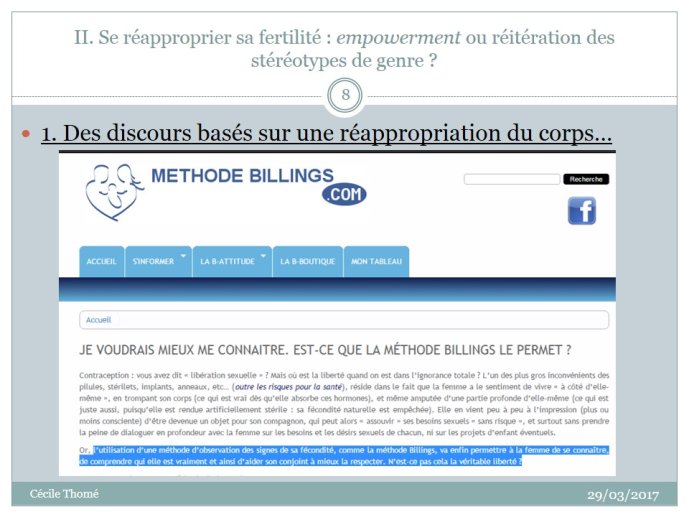

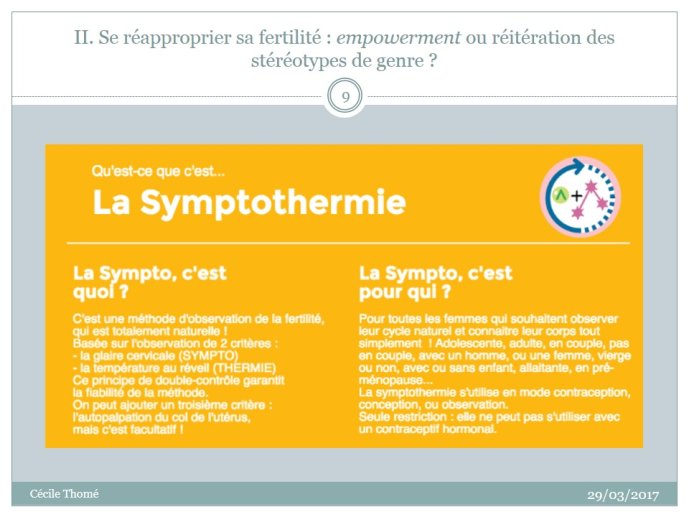

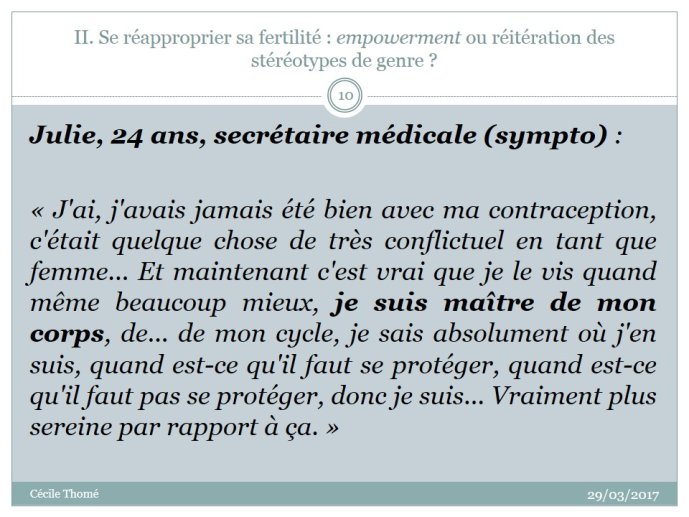

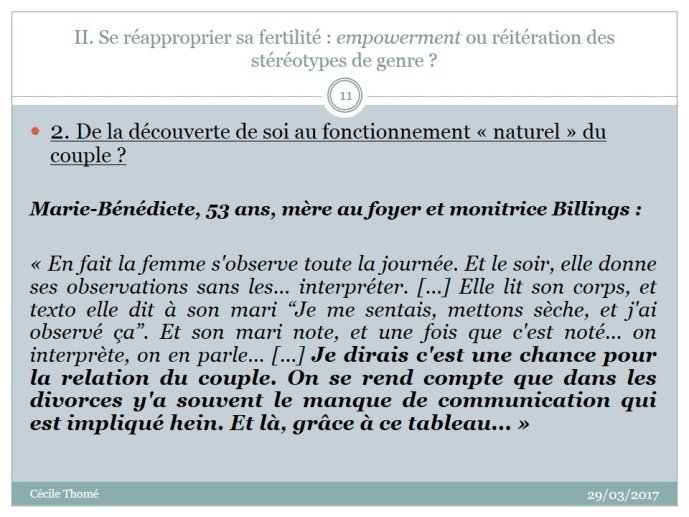

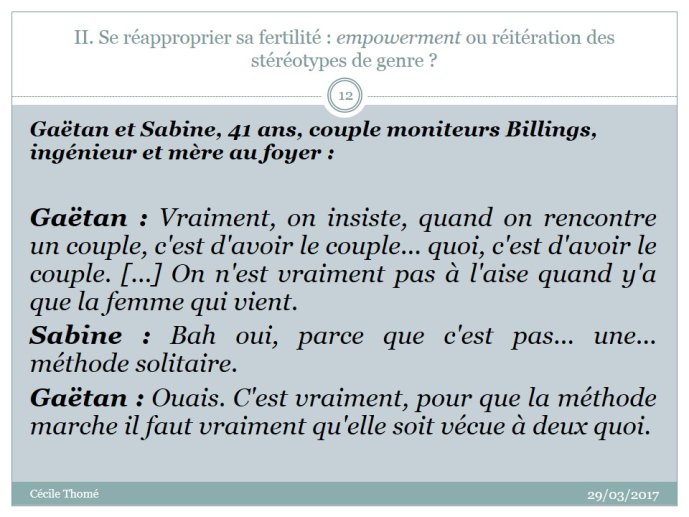

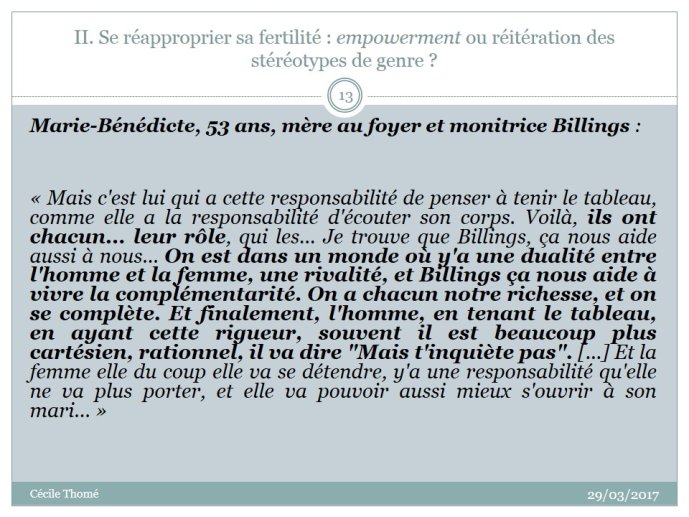

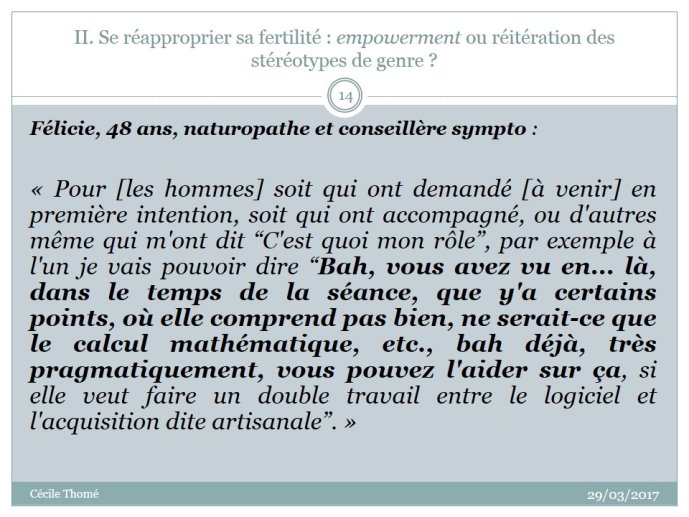

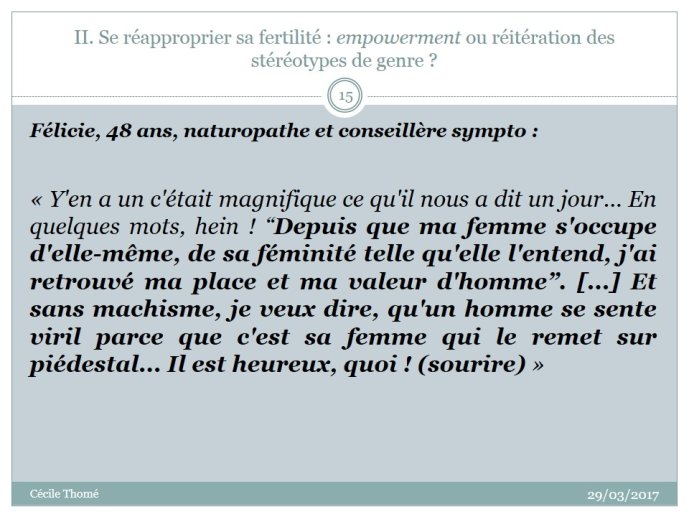

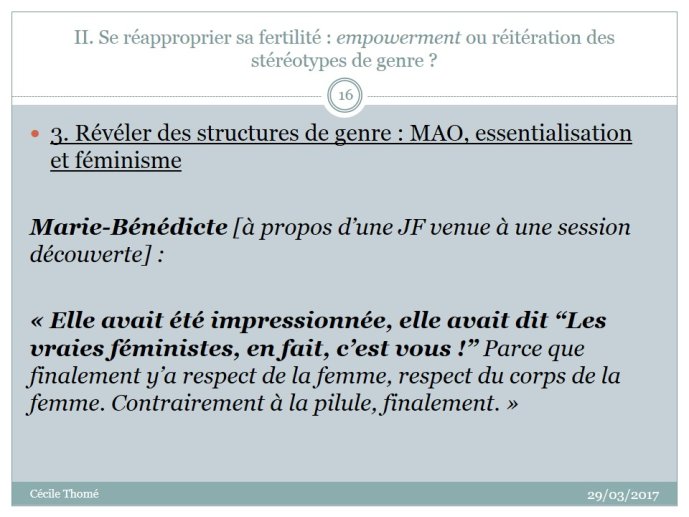

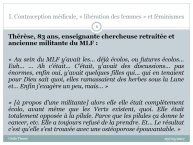

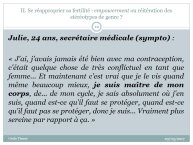

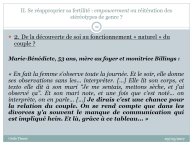

Si l’on cherche à déterminer les groupes qui, aujourd’hui, promettent aux femmes une « réappropriation » de leur corps en contournant cette contraception médicale, on voit apparaître deux pôles : d’une part des associations catholiques, et d’autre part des groupes s’inscrivant plutôt dans la mouvance écologique. Dans les deux cas, la pratique des MAO s’appuie sur un discours naturalisant et essentialiste – auxquels les utilisatrices (et utilisateurs, certaines méthodes s’adressant aux couples et non aux femmes) peuvent ou non adhérer. Ainsi, à partir d’un savoir qui se présente comme permettant aux femmes d’acquérir du pouvoir sur leur corps, c’est en fait à une réassignation de celles-ci à leur « nature » sexuée et aux limites que celle-ci engendre « naturellement » que l’on assiste.

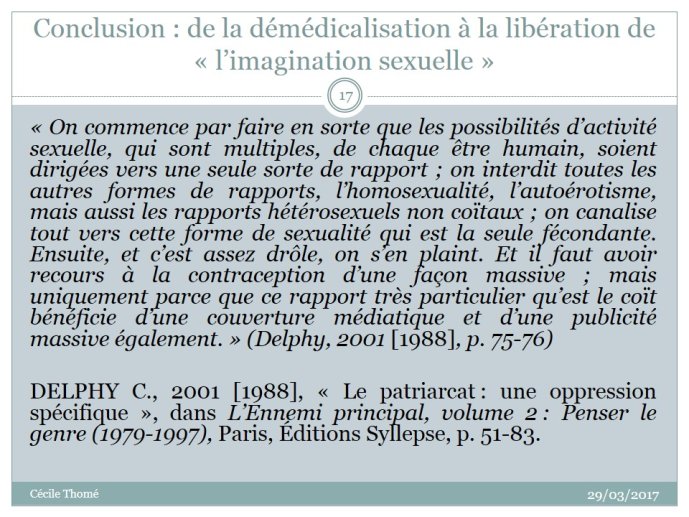

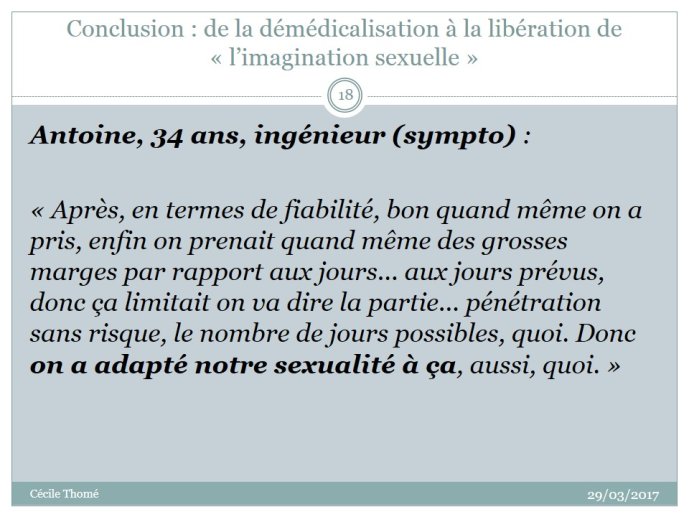

Finalement, il semble que des solutions et des pratiques féministes, permettant un empowerment des femmes, restent aujourd’hui encore à trouver – et que c’est peut-être par une remise en cause plus globale des pratiques sexuelles que celles-ci peuvent passer (Delphy, 2001).

Thème

Documentation

Références bibliographiques

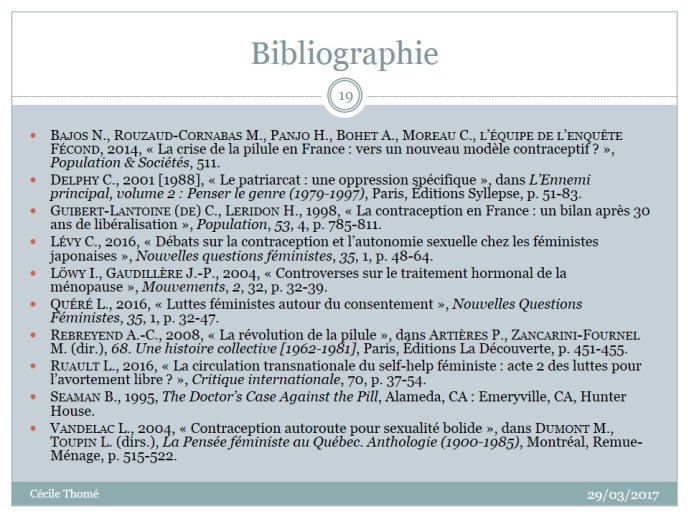

Bajos N., Rouzaud-Cornabas M., Panjo H., Bohet A., Moreau C., l’équipe de l’enquête Fécond, 2014, « La crise de la pilule en France : vers un nouveau modèle contraceptif ? », Population & Sociétés, 511.

Bernheim, C., Kandel, L., Picq, F., Ringart, N. (dir.), 2009, Mouvement de Libération des Femmes. Textes premiers, Paris, Stock.

Delphy C., 2001, « Le patriarcat : une oppression spécifique », dans L’Ennemi principal, volume 2 : Penser le genre (1979-1997), Paris, Éditions Syllepse, p. 51‑83.

Lévy C., 2016, « Débats sur la contraception et l’autonomie sexuelle chez les féministes japonaises », Nouvelles questions féministes, 35, 1, p. 48‑64.

Löwy I., Gaudillère J.-P., 2004, « Controverses sur le traitement hormonal de la ménopause », Mouvements, 2, 32, p. 32‑39.

Quéré L., 2016, « Luttes féministes autour du consentement », Nouvelles Questions Féministes, 35, 1, p. 32‑47.

Rebreyend A.-C., 2008, « La révolution de la pilule », dans Artières P., Zancarini-Fournel M. (dir.), 68. Une histoire collective [1962-1981], Paris, Éditions La Découverte, p. 451‑455.

Ruault L., 2016, « La circulation transnationale du self-help féministe : acte 2 des luttes pour l’avortement libre ? », Critique internationale, 70, p. 37‑54.

Seaman B., 1995 [1969], The Doctor’s Case Against the Pill, Alameda, CA : Emeryville, CA, Hunter House.

Vandelac L., 2004, « Contraception autoroute pour sexualité bolide », dans Dumont M., Toupin L. (dir.), La Pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions du Remue-Ménage, p. 515‑522.

> Voir aussi la bibliographie générale à télécharger dans l'onglet "Documents" de la vidéo d'introduction au colloque.

Dans la même collection

-

Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Introduction au colloque

Introduction au colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux associatifs, militants, professionnels et de la recherche : collectivisation des expériences et des réflexions"

-

Savoir (faire) avaler "la" pilule : enjeux de transmissions de connaissances autour de la contracep…

FonquerneLeslieSavoir (faire) avaler "la" pilule : enjeux de transmissions de connaissances autour de la contraception orale / Leslie Fonquerne, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé.

-

Pratiques féministes en centre de planification / Valérie Courteaut

CourteautValériePratiques féministes en centre de planification / Valérie Courteaut, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux associatifs, militants, professionnels et de la recherche :

-

Stéréotypes : la menstruation, mesdames, vous rendait folles mais irresponsables pénalement ! / Roc…

Subías MartínezRocíoStéréotypes : la menstruation, mesdames, vous rendait folles mais irresponsables pénalement ! / Rocío Subías Martínez, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux

-

Du mythe de l'horloge biologique des femmes au discours naturaliste en AMP / Manon Vialle

VialleManonDu mythe de l'horloge biologique des femmes au discours naturaliste en AMP / Manon Vialle, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux associatifs, militants,

-

L'accès au soin des travailleur.se.s du sexe : un parcours de combattant.e.s / Krystel Odobet

OdobetKrystelL'accès au soin des travailleur.se.s du sexe : un parcours de combattant.e.s / Krystel Odobet, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux associatifs, militants,

-

Nécessité d'une prise en charge féministe et inclusive des traumatismes psychologiques liés aux vio…

KrakowskiKynNécessité d'une prise en charge féministe et inclusive des traumatismes psychologiques liés aux violences sexuelles / Kyn Krakowski, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé.

-

Posture médicale et violences : les constats et expériences militantes du Planning Familial 31 / Ma…

ChauvinAuroreBrasseurMaudPosture médicale et violences : les constats et expériences militantes du Planning Familial 31 / Maud Brasseur, Aurore Chauvin, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux

-

Le pouvoir des fleurs (abortives) : pharmacopée caribéenne et refus d'enfanter chez Maryse Condé et…

D'OrlandoNatachaLe pouvoir des fleurs (abortives) : pharmacopée caribéenne et refus d'enfanter chez Maryse Condé et Jamaica Kincaid / Natacha D'Orlando, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé

- Littérature française : Histoire et étude par points spécifiques (courants littéraires, thèmes etc.)

- Avortement (interruption volontaire de grossesse, I.V.G., avortement considéré comme question de moralité publique)

- Savoirs vernaculaires

- Transmission des connaissances

- Littérature antillaise de langue française

-

L'épisiotomie en question : place du corps et paroles de femme autour de l'accouchement / Anne Pézet

PézetAnneL'épisiotomie en question : place du corps et paroles de femme autour de l'accouchement / Anne Pézet, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux associatifs, militants,

-

Le dispensaire des femmes de Genève, une forme d'institutionnalisation du self-help ?

QuéréLucileLe dispensaire des femmes de Genève, une forme d'institutionnalisation du self-help ? / Lucile Quéré, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux associatifs, militants,

Sur le même thème

-

(In)justice reproductive : Les droits reproductifs au prisme des rapports de domination de genre, d…

ViroleLouiseTopiniCarolinaAbreuMairaTholanceEva-LunaDans cette vidéo, Louise Virole anime une table ronde portant sur les stratégies de résistances individuelles et collectives face aux oppressions reproductives subies par les personnes minorisées dans

-

PILULE : DÉFAIRE L'ÉVIDENCE - INTERVIEW D'ALEXANDRA ROUX

RouxAlexandraInterview d'Alexandra Roux, dans le cadre de la sortie du livre «Pilule" publié le 13 octobre 2022.

-

SANTE LIVE #5 - Le diabète

Émission présenté par Cédric PEDRE (Directeur de l'IREPS Réunion) Au programme de cette troisième émission Santé live -Les facteurs de risque -Le dépistage -La prévention Intervenants :

-

SANTE LIVE #3 - Maladies et tests génétiques

Émission par Cédric PEDRE (Directeur de l'IREPS Réunion) et Pr Bérénice DORAY, PU-PH Génétique, Vice-doyenne Recherche UFR Santé de l'Université de La Réunion, directrice du service Génétique du CHU.

-

SANTE LIVE #4 - Les vaccins

Présenté par Cédric Pedre directeur de l'IREPS Plus que jamais la vaccination est le sujet numéro un de santé publique. C'est pourquoi il est important d'en parler avec des spécialistes. Au

-

SANTE LIVE #1 - Du prédiabète au diabète

Bienvenue dans notre première émission consacrée au diabète, présenté par Cédric Pedre, directeur de l'IREPS Réunion. Le diabète est une maladie qui touche une grande partie de la population

-

SANTE LIVE #2 - La contraception

Cédric Pedre et le Professeur Von Theobald vous parle dans cette émission de contraception. Vous aurez dans cette émission des informations médicales sur les moyens de contraception, des surprises et

-

Les nouveaux habits de la parentalité / Anne-Marie Rajon

RajonAnne-MarieLes nouveaux habits de la parentalité / Anne-Marie Rajon, in colloque "Parentalités contemporaines", organisé par le Laboratoire Clinique Psychopathologique et Interculturelle (LCPI) et le GIS

-

Pratiques féministes en centre de planification / Valérie Courteaut

CourteautValériePratiques féministes en centre de planification / Valérie Courteaut, in colloque "Critiques féministes des savoirs : corps et santé. Milieux associatifs, militants, professionnels et de la recherche :

-

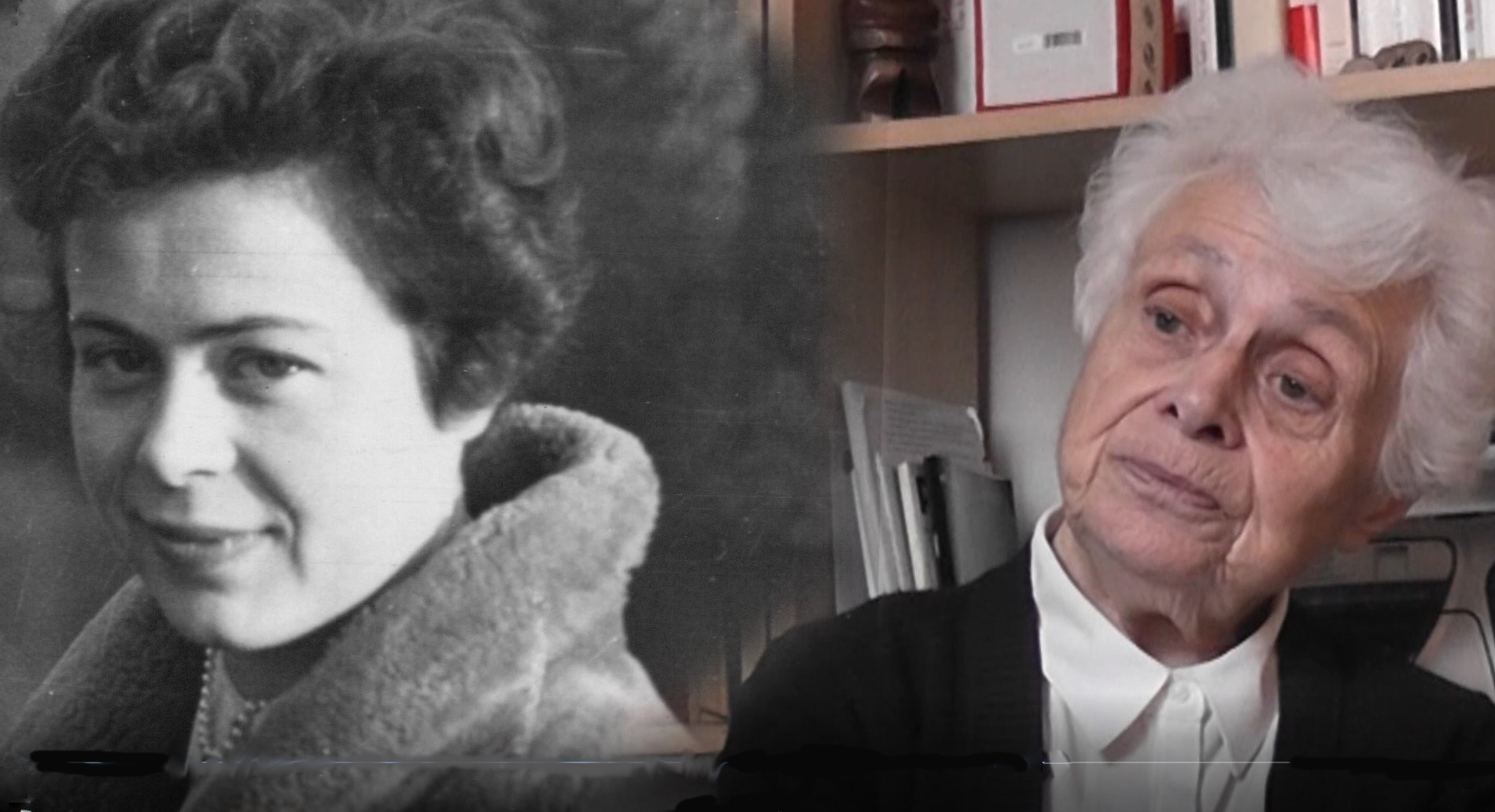

Une jeune avocate devant les assises (année 1952 et suiv.)

Cet entretien filmé de maître Odile Flory-Bertrand est axé pour une part sur l'affaire des époux Bac (défendue par l'avocate de 1953 à 1955), qui fut un procès marquant de l'histoire de la

-

-

3ème journée sur la santé des femmes 2011 - Questions, réponses

PuechFrancisRésumé : Questions-réponses. Intervenant : PUECH Francis SCD Médecine.