Notice

Le drame de Lucrèce vu par les peintres / Jean Nayrolles

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

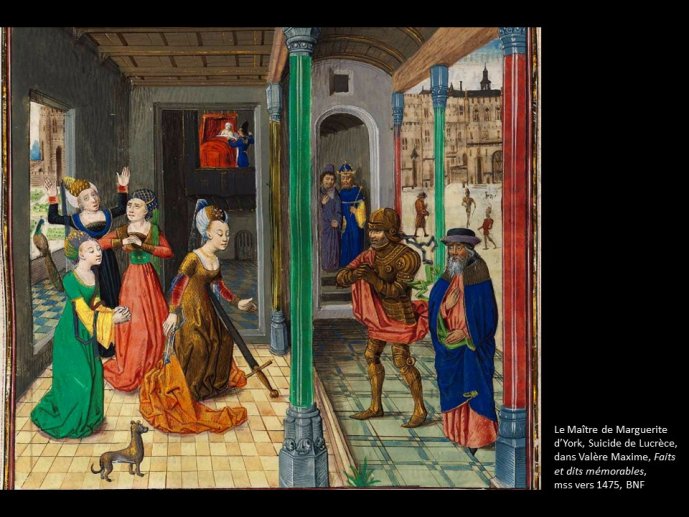

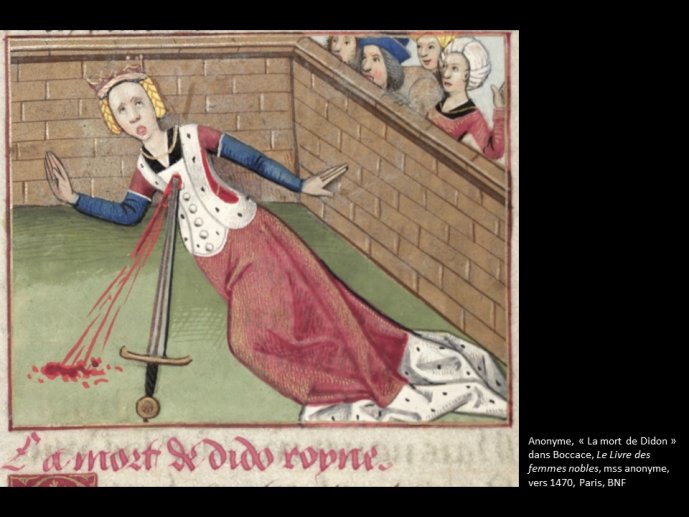

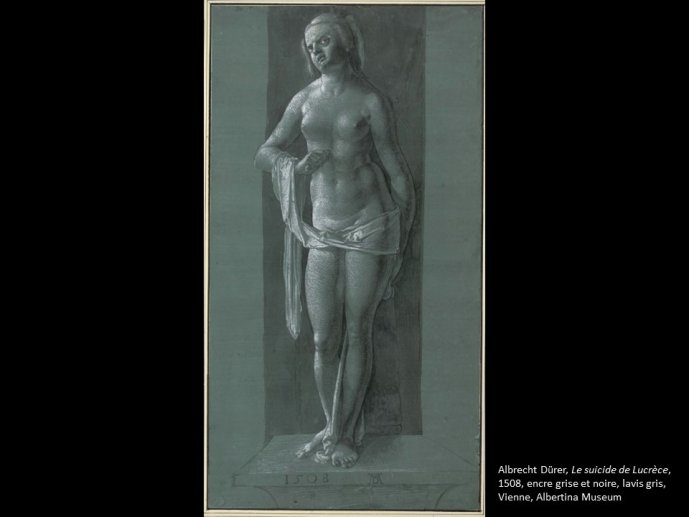

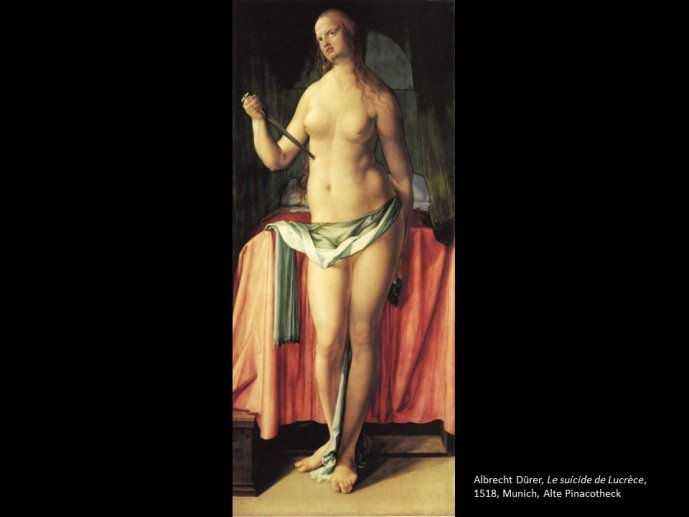

Le drame de Lucrèce vu par les peintres / Jean Nayrolles, in "Le viol de Lucrèce dans les arts : variations autour d’un mythe romain", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 17 novembre 2020.

* Communication filmée à distance.

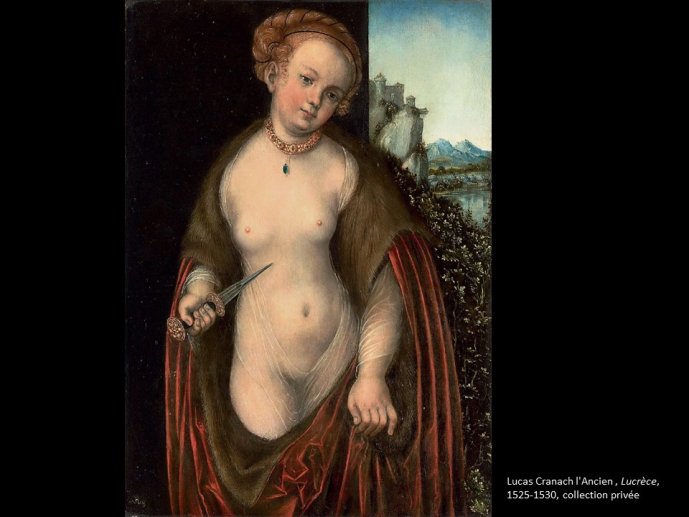

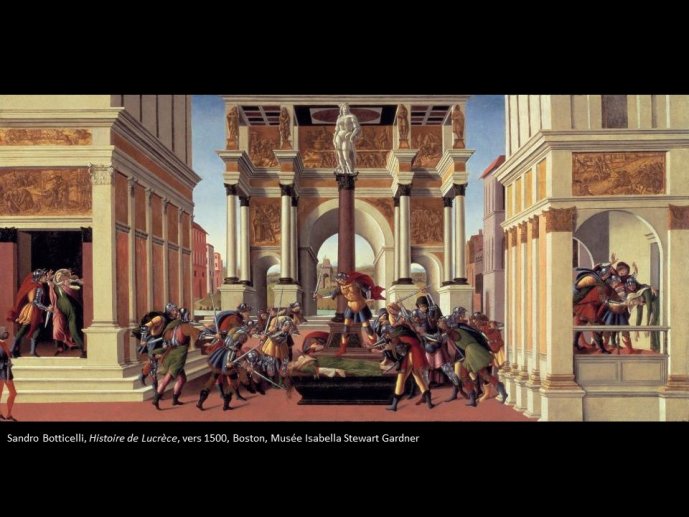

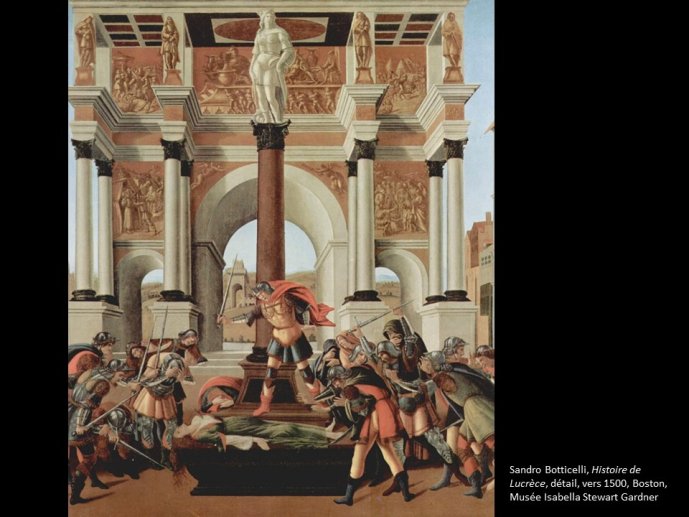

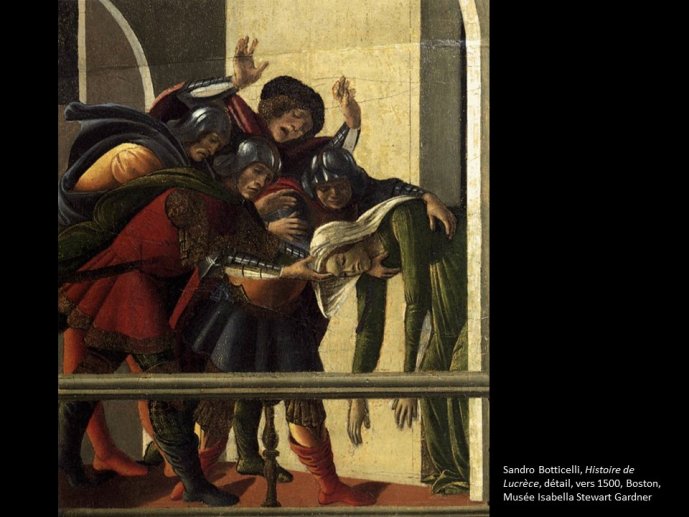

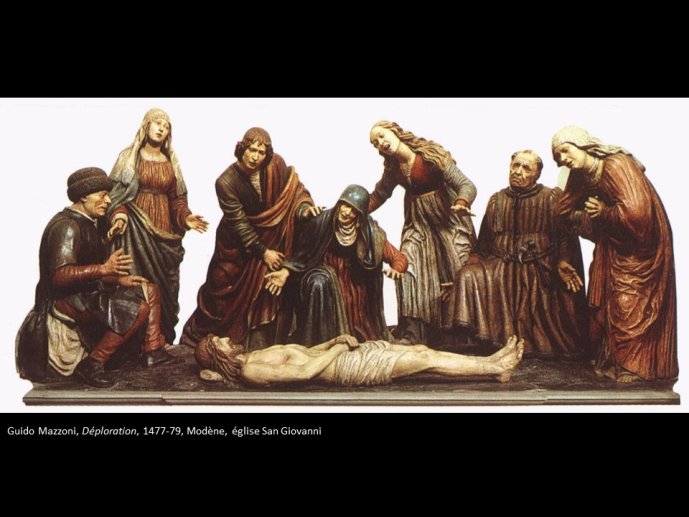

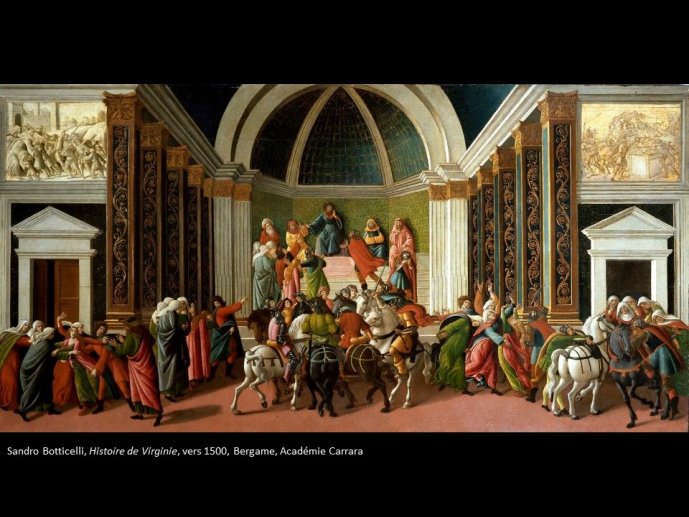

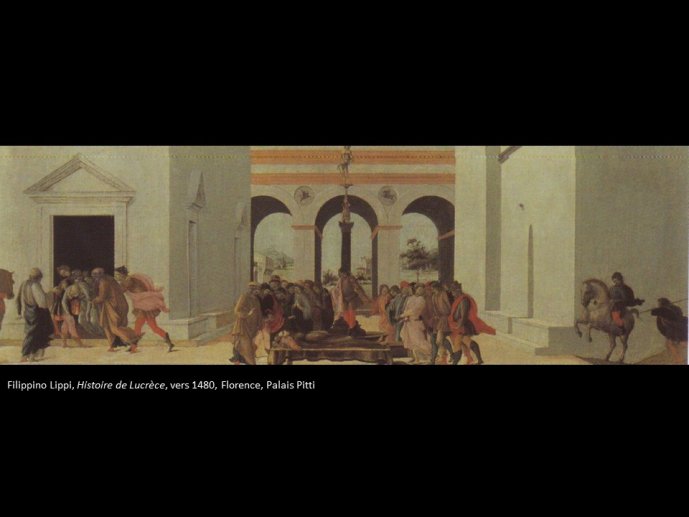

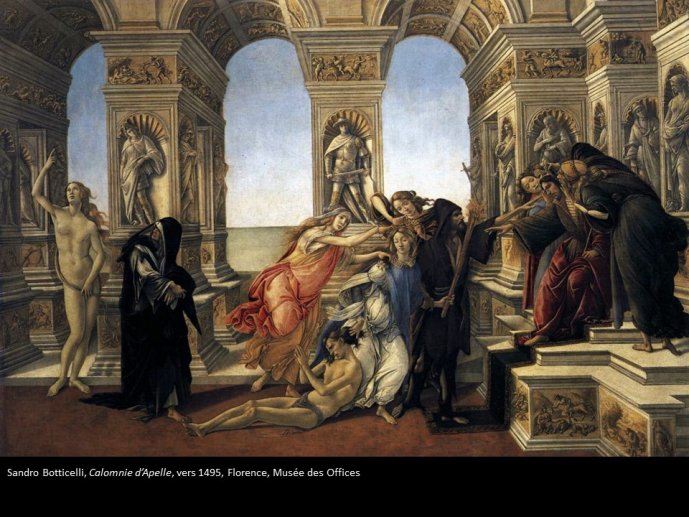

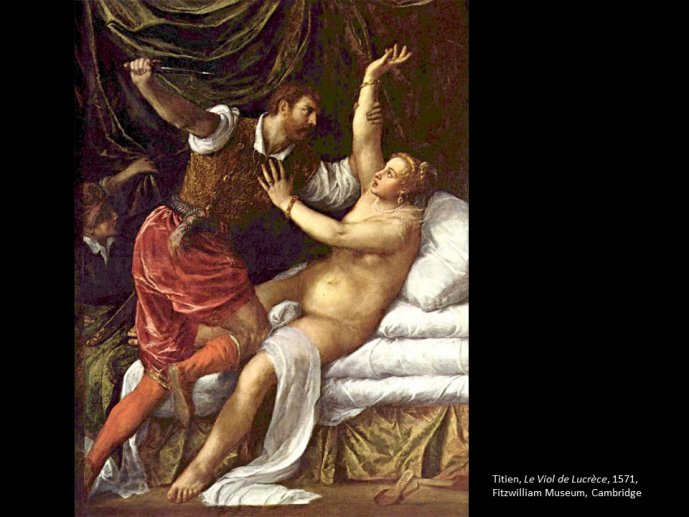

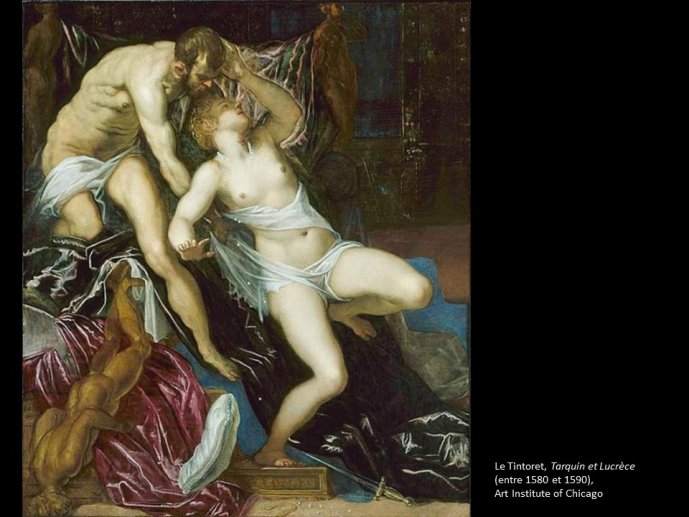

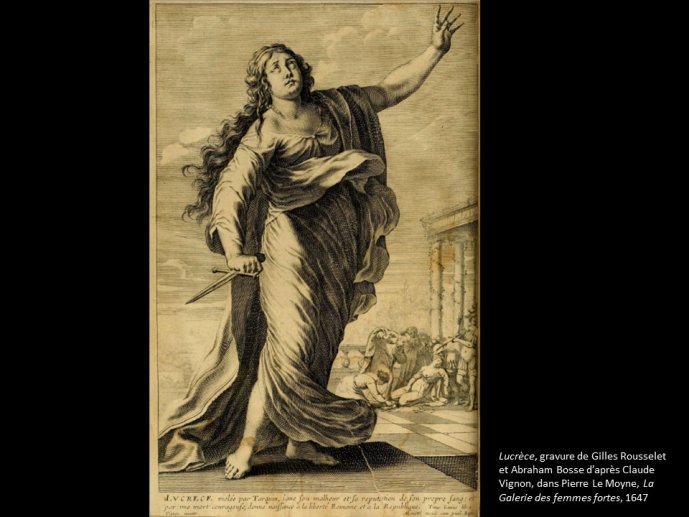

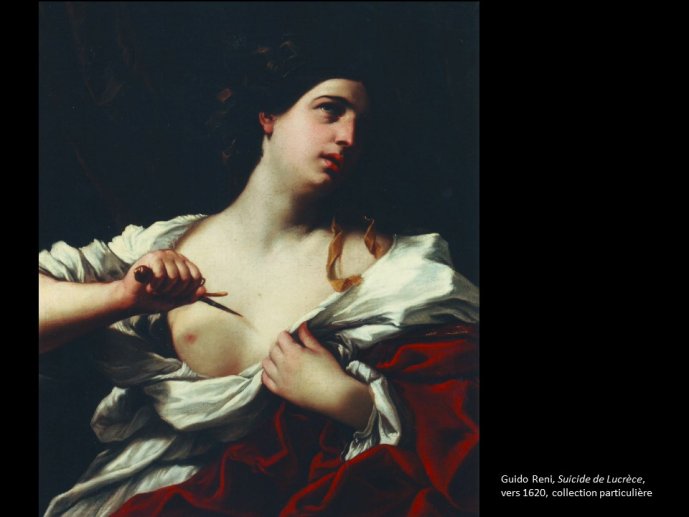

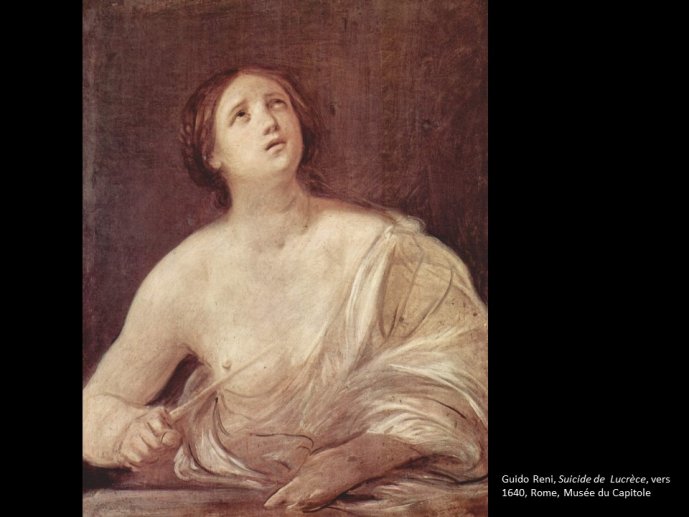

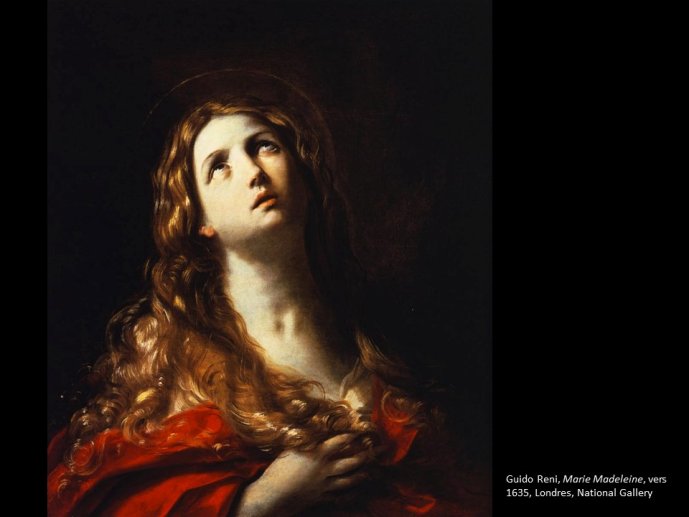

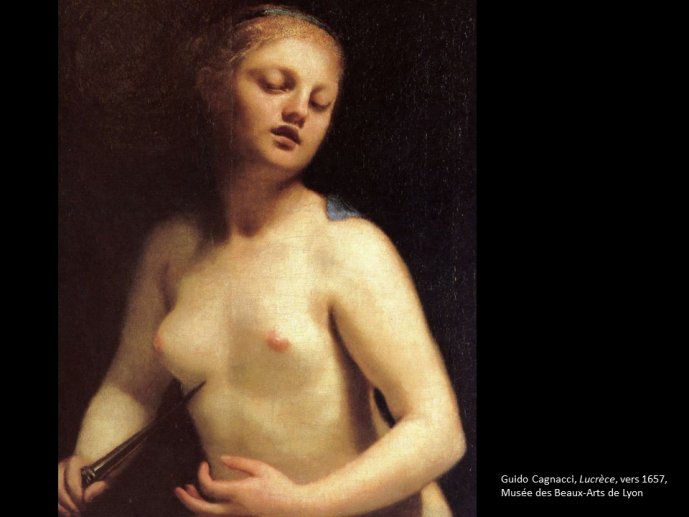

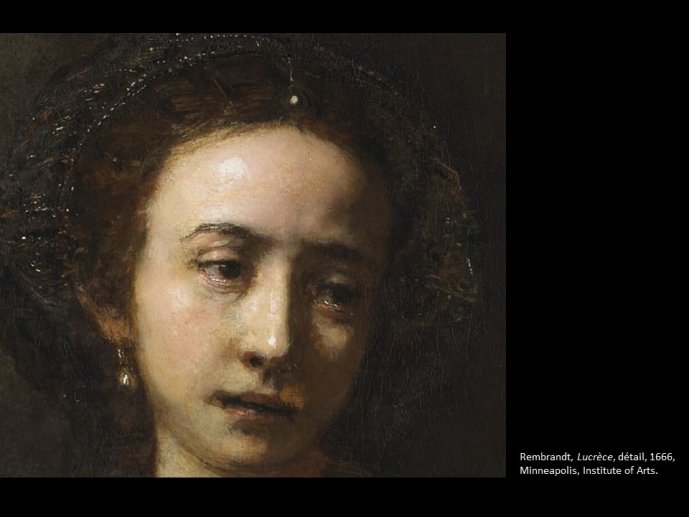

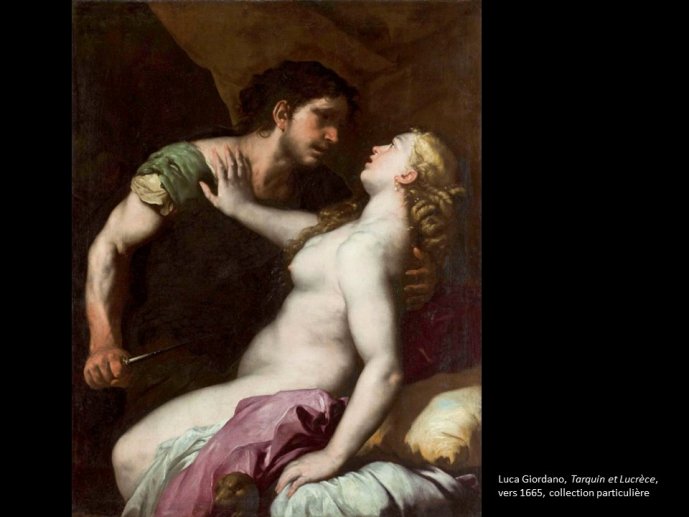

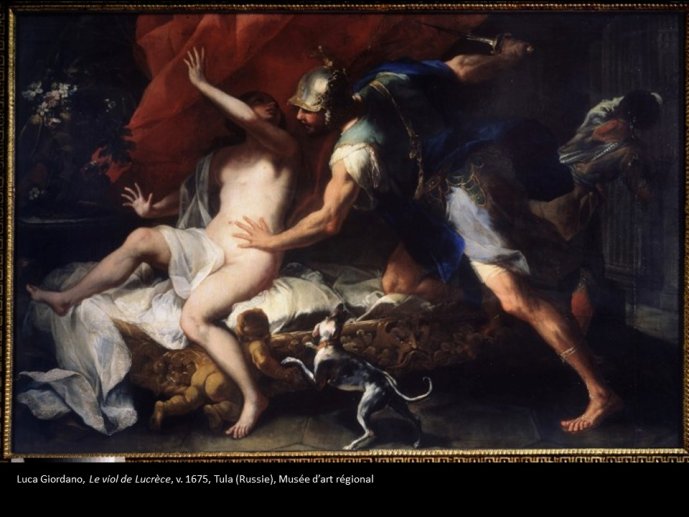

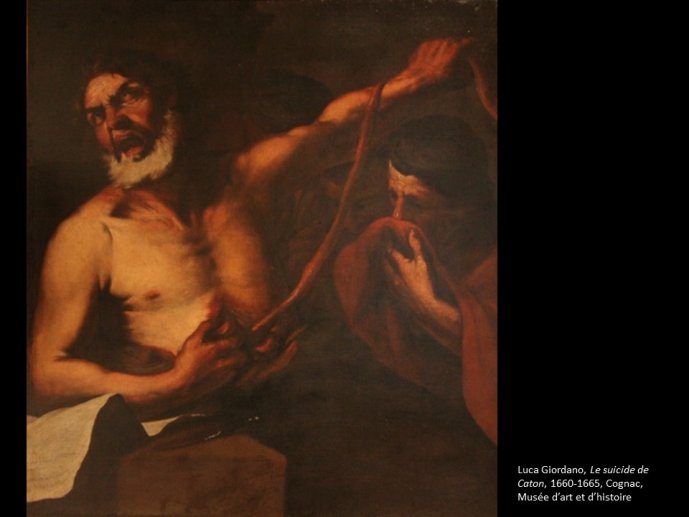

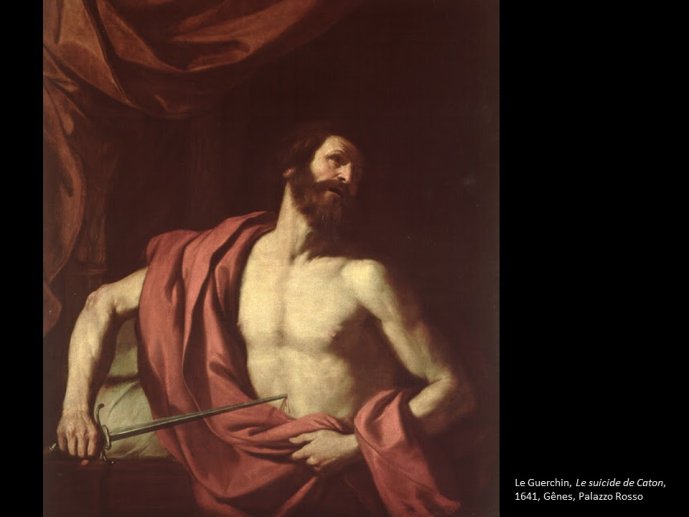

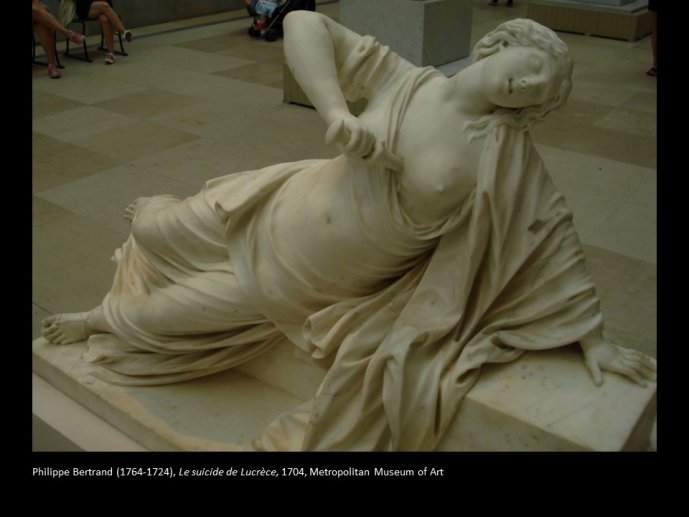

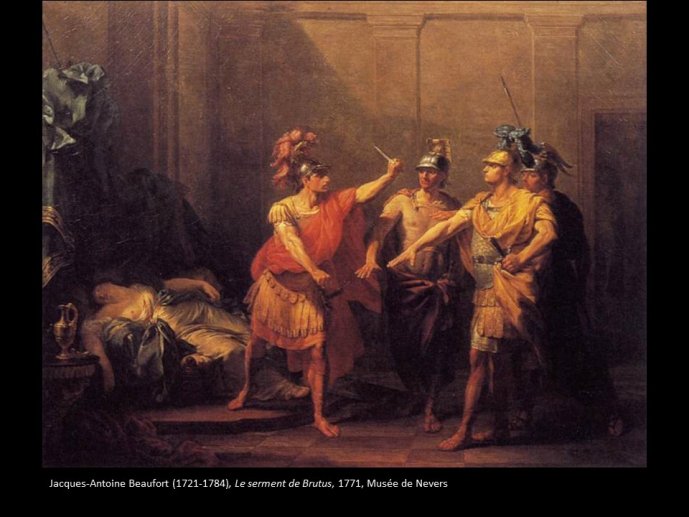

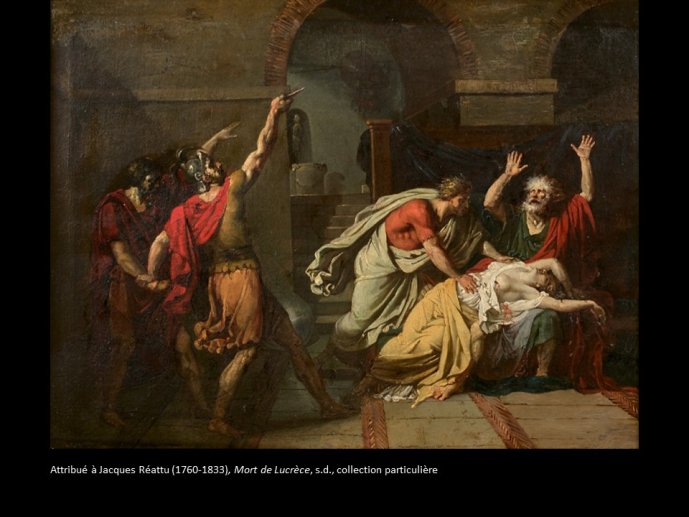

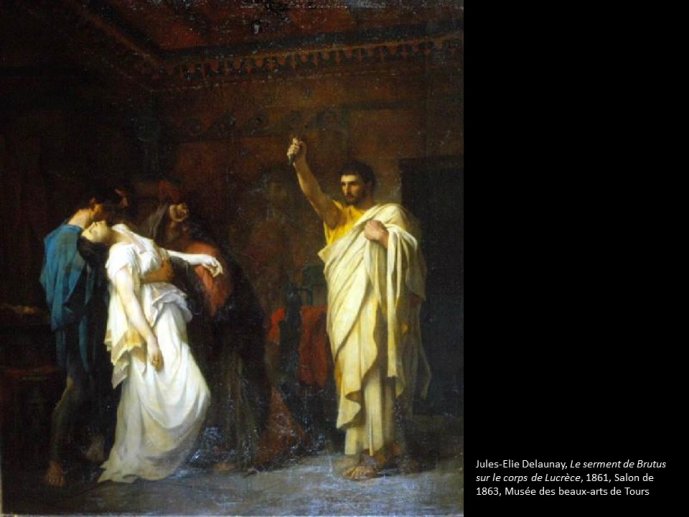

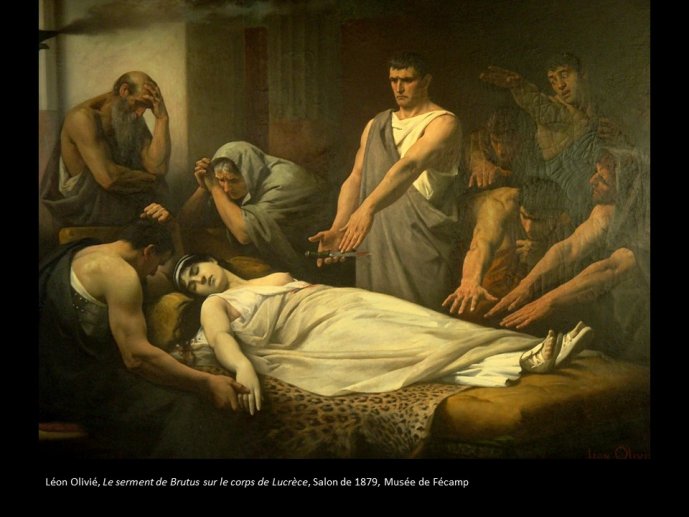

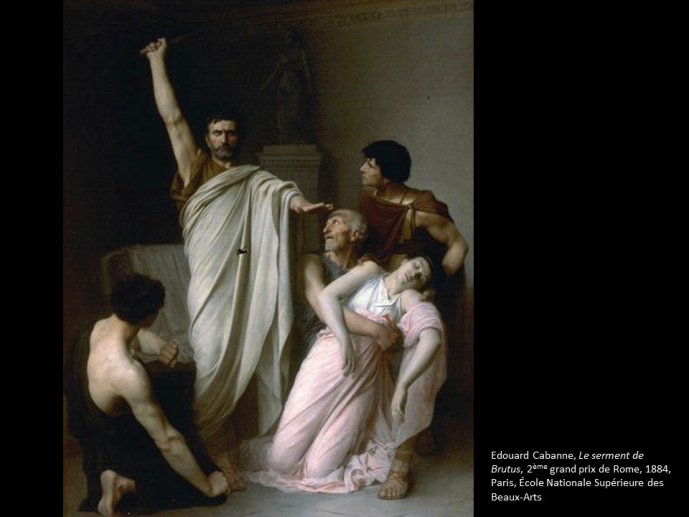

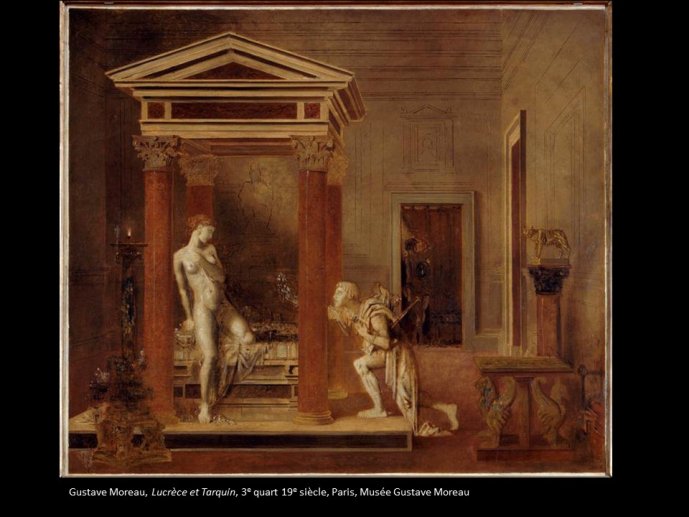

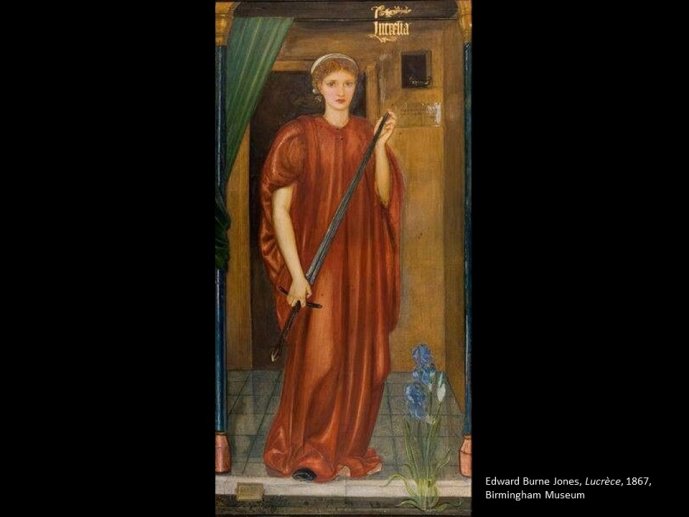

Le suicide de Lucrèce est un mythe fondateur de la république romaine du VIe siècle avant l’ère commune. Victime de viol par un patricien du cercle proche de la royauté corrompue, son sacrifice provoque une révolte aristocratique et plébéienne qui contribuera à instaurer la république romaine. Le mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. La prépondérance de la part humaine du mythe intéresse les artistes, sensibles à sa dimension tragique qui les inspirent. En effet, le crime abominable et la culpabilité de la victime ne peuvent rattraper la perte définitive de l’honneur. Seule l’issue du suicide est acceptable aux yeux de Lucrèce, issue profondément tragique. Ce geste remarquable soulève un ensemble de valeurs morales et met en exergue de thèmes qui ont trouvé dans les arts des interprétations variées : l’innocence violée selon Britten, la chasteté meurtrie pour Shakespeare, la brutalité du crime peinte par Le Titien, la fidélité conjugale à l’épreuve musicalisée par Haendel, le sens de l’honneur mis en valeur par Tite-Live.

Les chercheurs réunis par l’IRPALL mettent en perspective la richesse des lectures de ce mythe réalisées à l’aide de plusieurs langages artistiques : littérature, théâtre, opéra, peinture…

Mots clés : Lucrèce (05..-0509 av. J.-C.) ; Personnage mythique (dans la peinture) ; femmes illustres (dans la peinture)

Thème

Documentation

Références documentaires

Sources

Tite-Live, Histoire romaine, I, 56-60.

Ovide, Fastes, II, 721-852.

Valère Maxime, Actions et paroles mémorables, VI, 1.

Saint Augustin, La Cité de Dieu, I, 19.

Boccace, Les Femmes illustres / De Mulieribus claris,trad. fr. Paris, Belles Lettres, 2014.

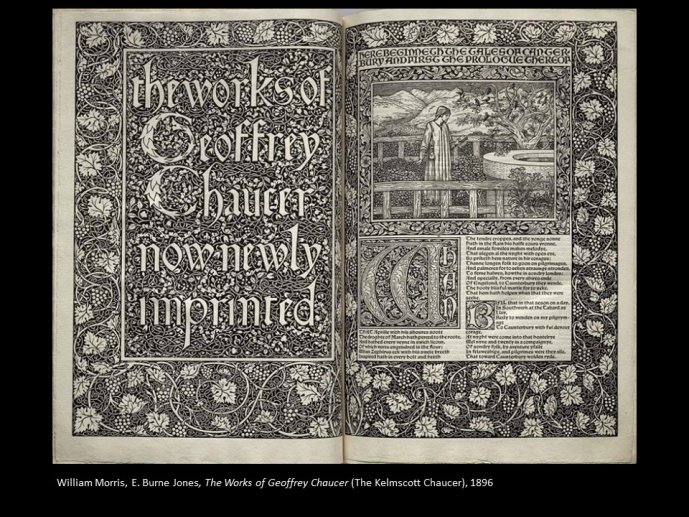

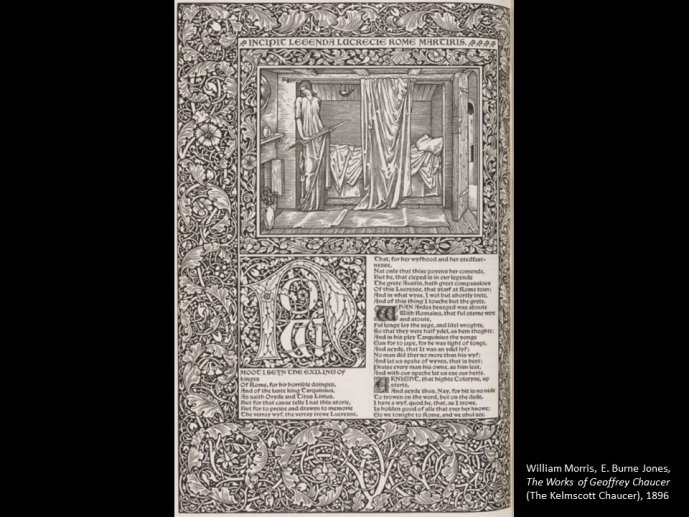

Geoffrey CHAUCER, La légende des femmes vertueuses, dans Les Contes de Canterbury et autres œuvres, trad. fr. Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 2010, p. 1426-1432.

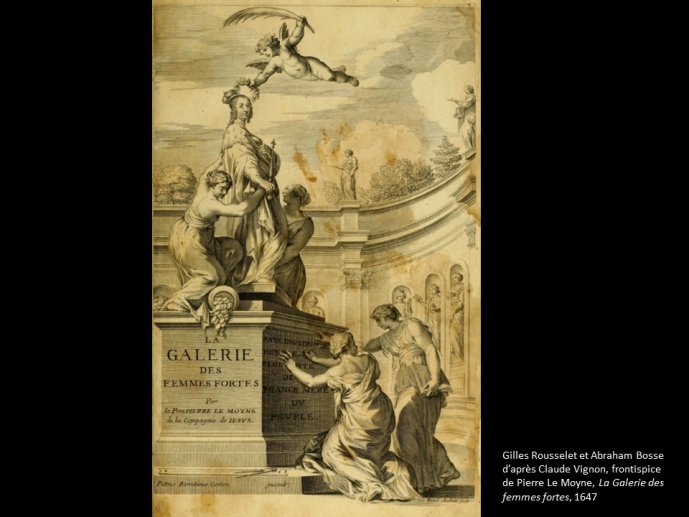

Pierre LE MOYNE, La galerie des femmes fortes, Paris, Antoine de Sommaville, 1647.

Bibliographie

Paul BENICHOU, Morales du Grand Siècle, Paris, Gallimard, 1948.

Agnès BLANDEAU, « De Chaucer à Cranach : vers une nouvelle image poétique et picturale de Lucrèce ? », dans Le Néo. Sources, héritages et réécritures dans les cultures européennes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 169-180. [En ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01874602/document].

René GIRARD, Shakespeare, les feux de l’envie, Paris, Grasset, 1990.

Jean NAYROLLES, Du sacrificiel dans l’art, Paris, Kimé, 2019.

Dans la même collection

-

Mythe, sexe et révolution. Le viol de Lucrèce, un mythe fondateur de la République romaine ? / Mari…

François-GarelliMarie-HélèneLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

"Que sa tâche soit seulement de dire" : Lucrèce, la violence sexuelle et la vertu politique à la Re…

Rivère de CarlesNathalieLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

Lucrèce, modèle de vertu à l'aube des Lumières / Julien Garde

GardeJulienLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

Triangulaire de scènes, de nations et d’époques : "Le Viol de Lucrèce" (Obey 1931), "Lucrezia" (Res…

LehmannMichelLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. La prépondérance de la part

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Exotisme ou primitivisme dans l’art à l’époque de Bizet et de Baudelaire ?

NayrollesJeanSelon une vision commune de l’histoire de l’opéra, celui-ci aurait connu l’âge d’or de sa veine exotique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le tri arbitraire de la postérité aurait ainsi établi

-

Portrait de l'artiste en bohème : une approche mythologique de l'art du XIXe siècle / Jean Nayrolles

NayrollesJeanTableau réaliste d’une vie de quartier parisien, d’une vie de bohème, l’œuvre de Puccini offre l’occasion d’interroger ce qui fait réalisme sur la scène et dans quelles conditions. Tableau pittoresque

-

Regards français sur la peinture espagnole à l'époque de Georges Bizet / Jean Nayrolles

NayrollesJeanRegards français sur la peinture espagnole à l'époque de Georges Bizet / Jean Nayrolles, in "Carmen. Construction(s) de la culture espagnole dans la France du XIXe siècle", journée d'étude organisée