Notice

Mythe, sexe et révolution. Le viol de Lucrèce, un mythe fondateur de la République romaine ? / Marie-Hélène Garelli

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Mythe, sexe et révolution. Le viol de Lucrèce, un mythe fondateur de la République romaine ? / Marie-Hélène Garelli, in "Le viol de Lucrèce dans les arts : variations autour d’un mythe romain", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 17 novembre 2020.

Le suicide de Lucrèce est un mythe fondateur de la république romaine du VIe siècle avant l’ère commune. Victime de viol par un patricien du cercle proche de la royauté corrompue, son sacrifice provoque une révolte aristocratique et plébéienne qui contribuera à instaurer la république romaine.

Le mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. La prépondérance de la part humaine du mythe intéresse les artistes, sensibles à sa dimension tragique qui les inspirent. En effet, le crime abominable et la culpabilité de la victime ne peuvent rattraper la perte définitive de l’honneur. Seule l’issue du suicide est acceptable aux yeux de Lucrèce, issue profondément tragique.

Ce geste remarquable soulève un ensemble de valeurs morales et met en exergue de thèmes qui ont trouvé dans les arts des interprétations variées : l’innocence violée selon Britten, la chasteté meurtrie pour Shakespeare, la brutalité du crime peinte par Le Titien, la fidélité conjugale à l’épreuve musicalisée par Haendel, le sens de l’honneur mis en valeur par Tite-Live.

Les chercheurs réunis par l’IRPALL mettent en perspective la richesse des lectures de ce mythe réalisées à l’aide de plusieurs langages artistiques : littérature, théâtre, opéra, peinture…

Mots clés : Mythe (dans la littérature), Lucrèce (05..-0509 av. J.-C.) ; Littérature latine ; Héroïnes (dans la littérature) ;

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Références documentaires

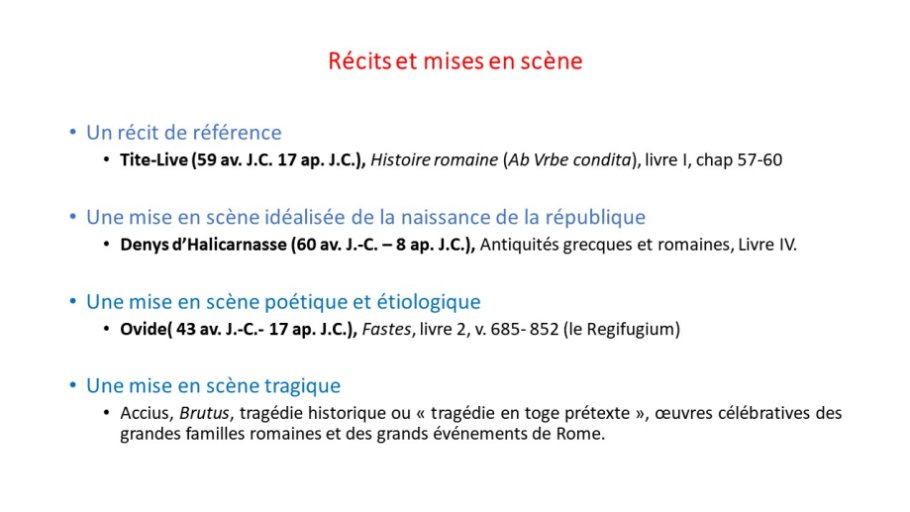

Textes anciens

Accius, Œuvres-fragments, Brutus. Éd. de J. Dangel, C.U.F, 1995, p. 237-239.

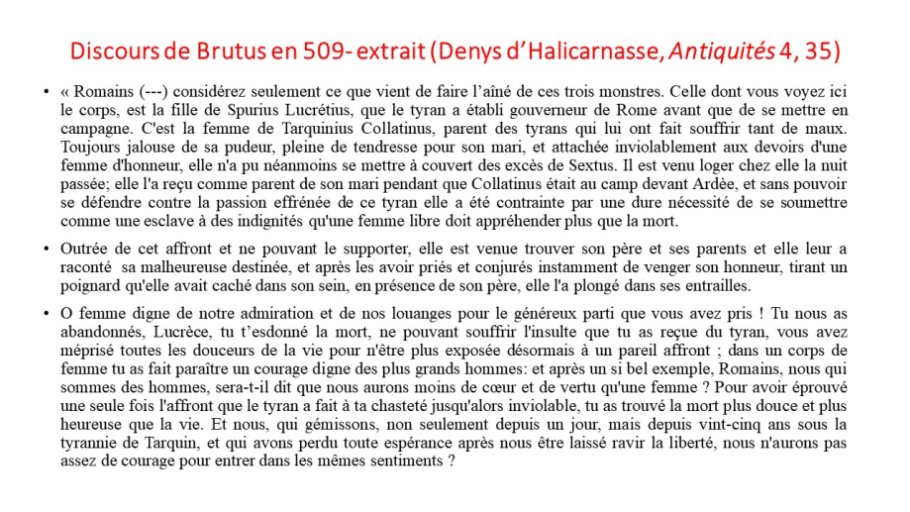

Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines. Livres III et IV. Paris, Éditions Paléo, La Bibliothèque de l’Antiquité, 2012.

Tite-Live, Les origines de Rome, livre 1. Édition bilingue de Dominique Briquel, Paris, Éditions Folio, 2007, 58-60.

Ovide, Fastes, livre II. Trad. de H. Le Bonniec. Paris, Éditions La roue à livres, Les Belles Lettres, 1990.

Articles et ouvrages

N. Allen, Mahabharata and Iliad : a Common Origin?, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 83, 2002, p. 165-177.

D. Briquel, Les figures féminines dans la tradition sur les trois derniers rois de Rome, Gerion 16, 1998 p. 113-141.

D. Briquel, Mythe et Révolution. La fabrication d’un récit : la naissance de la république à Rome. Bruxelles, Éditions Latomus, 2007.

D. Dubuisson, La préhistoire des Pandava, Revue de l’Histoire des religions, 202, 1985, p. 227-241.

D. Dumézil, Mythe et Epopée I : L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. Paris, Éditions Gallimard, 1968. [Rééd. 1995].

J. Poucet, Georges Dumézil et l’histoire des origines et des premiers siècles de Rome, in Ch. M. Tiernes (dir.), Actes du colloque international : Eliade-Dumezil , avril 1988, Luxembourg, Éditions Centre Alexandre-Wiltheim, Centre d'histoire des religions [Louvain-la-Neuve, Belgique], 1988, 27-49.

Dans la même collection

-

"Que sa tâche soit seulement de dire" : Lucrèce, la violence sexuelle et la vertu politique à la Re…

Rivère de CarlesNathalieLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

Le drame de Lucrèce vu par les peintres / Jean Nayrolles

NayrollesJeanLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

Lucrèce, modèle de vertu à l'aube des Lumières / Julien Garde

GardeJulienLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

Triangulaire de scènes, de nations et d’époques : "Le Viol de Lucrèce" (Obey 1931), "Lucrezia" (Res…

LehmannMichelLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. La prépondérance de la part

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Une Antiquité rêvée entre parodie et satire : les exemples de 'Platée' et 'Arlequin Thésée' (1745) …

François-GarelliMarie-HélèneDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, 'Platée' offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui

-

La danse et "l'âme antique" au début du XXe siècle / Marie-Hélène Garelli

François-GarelliMarie-HélèneLa place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidental se présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Le dénouement et le sens. Fin du jeu et jeux sur la fin dans le théâtre antique / Marie-Hélène Gare…

François-GarelliMarie-HélèneC’est par l’élégant mouvement descendant d’un drapé rouge que le spectacle échappe à nos yeux de spectateur. Par l’artifice du quatrième mur, transparent, nous avons vu, ressenti et réagi. La fin du

-

Théâtre antique et enjeux contemporains : créer dans l’écart / Pierre Letessier, Jean-Claude Bastos…

BastosJean-ClaudeBourutGrégoryLetessierPierrreFrançois-GarelliMarie-HélèneThéâtre antique et enjeux contemporains : créer dans l’écart / Pierre Letessier, Jean-Claude Bastos, Grégory Bourut, in 4ème séance du séminaire "Le passé au présent : les passeurs du patrimoine. 2.