Notice

L'enseignement « populaire » des mathématiques au XIXe siècle : Quels acteurs ? Quelles mathématiques

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Lorsqu'ils s'intéressent à l'histoire de l'enseignement, les historiens des sciences des XIXe et XXe siècles focalisent bien souvent leur regard – et leurs recherches – sur les degrés supérieurs du système éducatif, ceux qui forment les futures élites scientifiques et où évoluent les savants : grandes écoles scientifiques, facultés des sciences, etc. Et si certains d'entre eux on étendu leurs investigations à l'enseignement secondaire, c'est le plus souvent en raison de la proximité institutionnelle de cette filière d'enseignement avec l'enseignement supérieur avec qui elle a longtemps fait corps. Or, les disciplines scientifiques ne vivent pas uniquement dans ces seuls secteurs d'enseignement. Au XIXe siècle, en particulier, elles se déploient également, mais différemment, dans toute une gamme d'institutions d'enseignement aux statuts forts variés (écoles primaires supérieures, écoles techniques, cours pour ouvriers, écoles de dessin, etc.), qui visent à offrir, à des publics d'origine populaire, une formation scientifique « utile », susceptible d'être réinvestie dans leur activité professionnelle, présente ou future.

À partir de quelques exemples, parisiens et provinciaux, portant sur le cas des mathématiques, on montrera comment l'étude de ces filières d'enseignement de « second rang » permet de faire émerger un monde d'enseignants qui, bien que « modestes », n'en sont pas moins des acteurs à part entière de la vie des sciences et de leur évolution. On s'attachera notamment à caractériser les diverses modalités de leur activité mathématique ainsi que les types de savoirs et de pratiques – et plus généralement de culture – dont ils sont porteurs. On montrera par ailleurs tout l'intérêt qu'il y a à privilégier une approche en termes d'offre locale d'enseignement, et à recourir à des sources habituellement peu mobilisées par les historiens des sciences et de leur enseignement : plans d'études et programmes des établissements, emplois du temps et tableaux des personnels, rapports d'inspection aux divers niveaux hiérarchiques notamment.

Dans la même collection

-

La protection des oiseaux (1880–1930). Les relations complexes entre scientifiques, amateurs et cit…

LUGLIA Rémi

CHANSIGAUD Valérie

L'ornithologie est, comme d'autres disciplines naturalistes, une science qui mobilise un grand nombre de praticiens dont la plupart œuvre bénévolement, souvent sans autre formation qu'un apprentissage

-

Savoirs du corps, savoirs du nombre. Le contrôle de naissances et les savoirs de la population

PALTRINIERI Luca

L'émergence soudaine de la catégorie de « population » au milieu du XVIIIe siècle en France ne correspond pas à une modification profonde des savoirs proto-démographiques : l'arithmétique politique

-

Anne Berman (1889–1979), une « simple secrétaire » du mouvement psychanalytique français

AMOUROUX Rémy

Les historiens de la psychanalyse française ne se sont pas réellement intéressés à la personne d'Anne Berman. Certes, elle fut la secrétaire personnelle de la célèbre et controversée Marie Bonaparte[1

-

L'apport des archéologues amateurs du XIXe siècle à l'histoire des origines du christianisme en gau…

WACHé Brigitte

On sait la place prise par l'archéologie dans le cadre des sociétés savantes en France au XIXe siècle. Elle fut souvent le fait d'archéologues amateurs qui n'inspirèrent pas que condescendance ou

-

Les manuels scolaires de sciences : une source pour histoire par « en bas » ?

RADTKA Catherine

Dans le champ des études sur la science, les pratiques amateurs ont trouvé droit de cité ; les catégories sociales généralement invisibles, marginalisées, ou placées en position d'infériorité sont

-

Voyageurs et militaires dans la construction des études préhistoriques. Un exemple : l'invention de…

CATALDI Maddalena

La Vallée des Merveilles est un site archéologique majeur. Situé à Tende (Nice, Alpes-Maritimes), et daté entre l'âge du Cuivre et l'âge du Bronze, il présente près de 40.000 figures gravées

-

La protection des animaux en France entre science, vulgarisation et morale (1845–1914)

PIERRE Éric

La protection des animaux se structure en France dans les années 1840-1850 avec la fondation de la SPA en 1845 et le vote de la loi Grammont en 1850. Elle repose alors sur le double objectif de lutte

-

L'aquarium en France dans les années 1850–1860, un outil de vulgarisation scientifique ?

LORENZI Camille

Nous proposons d'étudier ici la façon dont l'aquarium, pur outil de laboratoire à l'origine, a été diffusé auprès du public comme un outil d'étude par les naturalistes, et la manière dont il a été

-

-

« À certains moments, il semblait se rendre compte de son état, il disait ‘Je ne veux pas devenir f…

THIFAULT Marie-Claude

PERREAULT Isabelle

Face aux dits et aux écrits parfois délirants, irrationnels et poétiques des patients psychiatriques, comment mettre en narration historique ces discours singuliers, ces transcriptions ou

-

L'épilepsie dans la bande dessinée. L'ascension du haut mal, David B

BERGOUNIOUX Marie

LECONTE Gauvin

Appréhender l'histoire des sciences, et a fortiori de la médecine, « par en bas », c'est donner la parole non plus aux médecins ou à la théorie médicale, mais aux malades et à leur famille. Tel sera l

-

« L'ancien sentiment est trop avantageux à notre sexe pour céder sans combattre» : savoirs médicaux…

HANAFI Nahema

Les médecins du siècle des Lumières ont tant critiqué les savoirs féminins en matière de santé qu'une image très négative nous est parvenue : fruits de croyances ancestrales, de gestes superstitieux

Sur le même thème

-

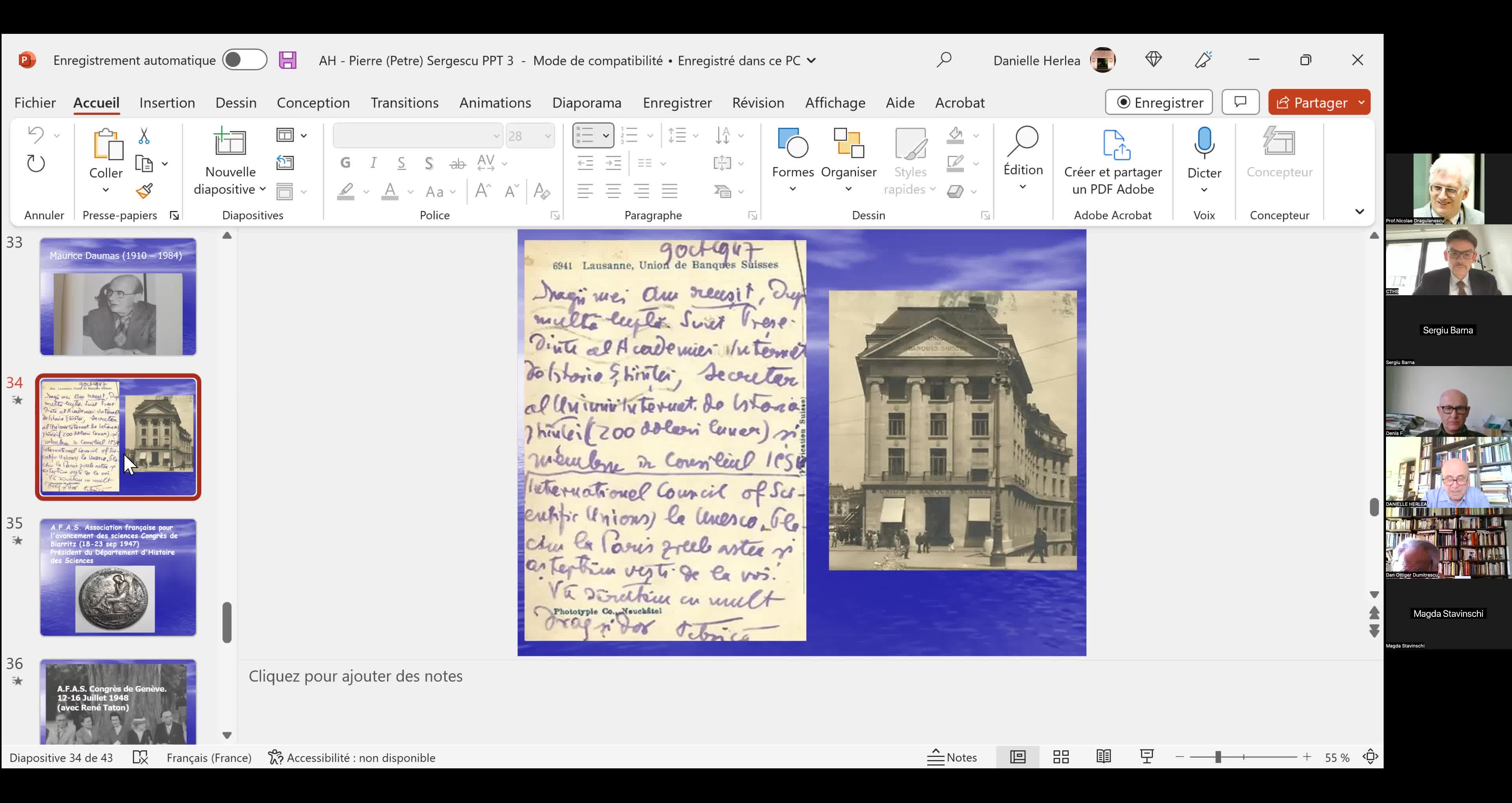

"Le mathématicien Petre (Pierre) Sergescu, historien des sciences, personnalité du XXe siècle"

HERLéA Alexandre

Alexandre HERLEA est membre de la section « Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle » du CTHS. Professeur émérite des universités, membre effectif de l'Académie

-

Webinaire sur la rédaction des PGD

LOUVET Violaine

Rédaction des Plans de Gestion de Données (PGD) sous l’angle des besoins de la communauté mathématique.

-

Alexandre Booms : « Usage de matériel pédagogique adapté en géométrie : une transposition à interro…

« Usage de matériel pédagogique adapté en géométrie : une transposition à interroger ». Alexandre Booms, doctorant (Université de Reims Champagne-Ardenne - Cérep UR 4692)

-

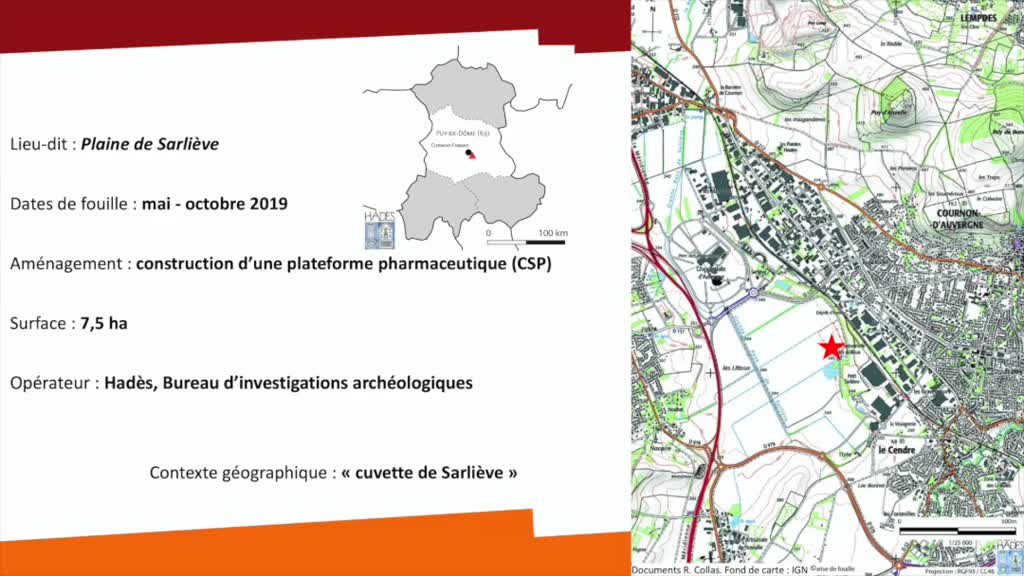

Rémi Collas - « 6000 ans d’activités dans la plaine de Sarliève : fouilles récentes à Cournon d’Auv…

Le jeudi 16 décembre 2021, à 20h30, sur Facebook, Page Musée de Gergovie, Rémi Collas, archéologue, a présenté les résultats des fouilles récentes menées à Cournon d'Auvergne. Il est ainsi revenu sur

-

Franck Guarnieri - Fukushima : décider en situation extrême

GUARNIERI Franck

Franck Guarnieri présente la manière dont l'équipe de la centrale nucléaire de Fukushima a géré cette situation extrême et éviter le pire...

-

Réfugier, l’odyssée d’un livre

Octobre 2017 : des familles et des jeunes migrants installent un campement de fortune à « Gergovia », à la faculté des lettres de l’université, à Clermont-Ferrand

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Archiver le précaire »

Dans cet extrait du documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia], Hélène Veilhan, Conservatrice des bibliothèques (UCA-MSH) retrace : « le traitement du fonds des archives du campement de

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Une histoire de mobilisation »

Dans cet extrait du documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia], Nathalie Vincent-Munnia, Maîtresse de conférences en littérature (UCA-CELIS) analyse la dimension « mobilisation » de l

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]

Le documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] évoque les étapes et aboutissements du projet Réfugier qui, pour contribuer à penser et habiter le monde, croise recherche en littérature,

-

Cartographier en 1h avec MAGRIT* : Exemple avec les données du recensement - PUD-AMU

DE BELSUNCE Clément

NDOUR Dyenaba

Présentation de l’outil MAGRIT qui permet de cartographier des données. Celles-ci ont aussi été présentées. Présentation des règles de cartographie

-

Faut-il habiter le monde pour l'écrire ? Échanges géographiques et littéraires sur l’habitat humain…

LUSSAULT Michel

VASSET Philippe

Image : Passivhaus Institut, Germany (wikipedia.org).

-

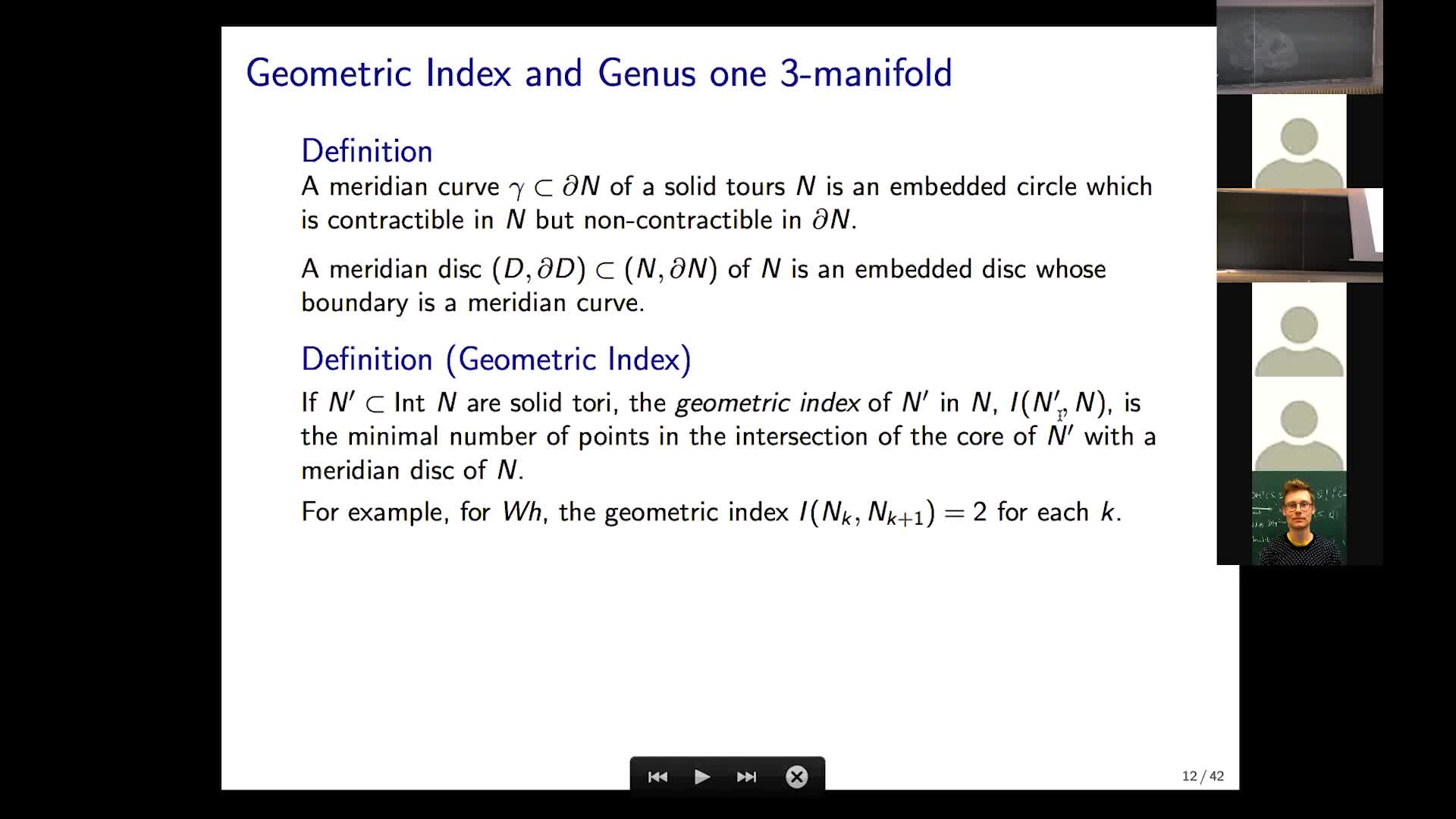

J. Wang - Topological rigidity and positive scalar curvature

WANG Jian

In this talk, we shall describe some topological rigidity and its relationship with positive scalar curvature. Precisely, we will present a proof that a complete contractible 3-manifold with

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Archiver le précaire »](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia.extrait.archiver.le.precaire._63751/vignette.jpg)

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]

Extrait : « Une histoire de mobilisation »](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia.extrait.une.histoire.de.mobilisation._63727/vignette.jpg)

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia._63723/vignette.jpg)

![Faut-il habiter le monde pour l'écrire ? Échanges géographiques et littéraires sur l’habitat humain [Cycle « Littératures en mouvement : éditer, dévoiler, traduire l’espace littéraire mondial »]](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/bulac/faut.il.habiter.le.monde.pour.l.ecrire.changes.geographiques.et.litteraires.sur.l.habitat.humain.cycle.litteratures.en.mouvement.editer.devoiler.traduire.l.espace.litteraire.mondial._63383/passivhaus.institut.germany.wikipedia.org.png)