Chapitres

Notice

11. La transformation de la châtaigne

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La châtaigne est un fruit de saison qui se consomme surtout en frais. Mais il convient de distinguer l'exportation et la vente de châtaignes fraîches de la transformation et l'industrialisation du produit. L'industrialisation de la châtaigne demande des fruits bien adaptés aux différents processus auxquels ils vont être soumis. A savoir une sélection très stricte des châtaignes ou marrons selon le but recherché : des marrons, assez gros et dépourvus de peaux intérieures pour la confection de marrons glacés ou au naturel, au sirop, etc., ou des châtaignes de petite taille adaptées aux techniques de séchage dans le but d'une transformation en farine. La plus grande difficulté rencontrée par le consommateur de châtaignes, et c'est là l'un des principaux points d'entrave à la consommation de cette ressource alimentaire, c'est l'élimination des deux peaux qui recouvrent la graine. Le consommateur d'aujourd’huiveut de la châtaigne préparée, décortiquée, propre, en conserveou congelée et proposée sous vide. Toutefois, la châtaigne atoujours été transformée et conservée sèche par le biais desséchoirs traditionnels, les clèdes dans les Cévennes ousicatore en Italie. Cette transformation ancienne a permis àdes millions de paysans de vivre, à l’abri des famines, dans deszones de moyenne montagne surpeuplées, comme les Cévennes. Dans sonTraité de la châtaigne, Antoine Augustin Parmentierindiquait en son temps que le procédé cévenol de séchage à laclède était de loin le meilleur pour la conservation et ilen faisait une description très détaillée de la technique employéeafin que les autres contrées castanéicoles puissent l’adopter eten bénéficier, car le but était bien, à travers ce livre,d’apprendre aux populations à conserver leur ressource duranttoute l’année afin de « faire la soudure » ou «joindreles deux bouts ».

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Architecture de la ressource,Guide d'usage,Bibliographie,Glossaire et acronymes

Fichier Architecture de la ressource

Fichier Guide d'usage

Fichier Bibliographie

Fichier Glossaire et acronymes

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

0. Des châtaigniers et des hommes - Le renouveau de la castanéiculture dans le Sud européenIntroduc…

JimenezJeanBrianeGérardLe géographe replace son travail de recherche dans le contexte de l’époque. « Il s’agissait alors de savoir pourquoi le châtaignier était cultivé dans certaines régions et pas dans d’autres, pour des

-

12. Mise en valeur de la châtaigneraie à travers les espaces protégés : le cas du Parc National des…

BrianeGérardEn 1970, le Parc national des Cévennes est créé. S'il vise à conserver les paysages caussenards et cévenols de très haute qualité, il fonde aussi de nombreux espoirs sur la réactivation de l'économie

-

17. L'évolution des paysages de la châtaigneraie 1. La vallée du Viaur (Aveyron / Tarn)

BrianeGérardCette première étude paysagère nous montre l'évolution, au cours des cent dernières années, des versants de la vallée du Viaur dans les Ségalas aveyronnais et tarnais. Lors du maximum démographique,

-

18. L'évolution des paysages de la châtaigneraie 2. Les Cévennes

JimenezJeanBrianeGérardDans les Cévennes, le maximum de population des années 1870 voit la construction d'un paysage très organisé, par étages, pour des besoins de complémentarité de l'espace. Aujourd'hui, le paysage s'est

-

8. Le châtaignier, un atout pour l'agrodiversité

JimenezJeanBrianeGérardDès la fin du Néolithique, l'homme a domestiqué les espèces fruitières. Depuis, par le jeu incessant de la sélection et du brassage génétique, il a créé de nombreuses variétés, notamment chez le

-

6. Les ennemis du châtaignier

JimenezJeanBrianeGérardDepuis le milieu du XXe siècle, les surfaces de châtaigneraies françaises se sont fortement contractées. Cette perte de surface castanéicole est liée à de nombreux facteurs : tout d'abord l'arrivée de

-

9. L'économie de la châtaigne

JimenezJeanBrianeGérardAprès avoir nourri des densités de population très importantes durant des siècles, la châtaigne, le châtaignier et la châtaigneraie ont à présent d'autres fonctions. La châtaigne n'a plus l'image d'un

-

7. La châtaigne : un produit bio ?

JimenezJeanBrianeGérardLa châtaigne a-t-elle besoin d'un qualificatif bio, un label bio, une culture bio ? De nombreuses personnes pensent que cette culture est déjà, par essence, une culture naturelle et on entend

-

10. Foresterie et utilisations du bois de châtaignier

JimenezJeanBrianeGérardLe bois du châtaignier est naturellement durable en raison de sa forte teneur en tanin qui lui confère une grande résistance aux diverses agressions : champignons, insectes et autres éléments naturels

-

3. La civilisation du châtaignier

JimenezJeanBrianeGérardLe châtaignier a joué, depuis des siècles, un rôle déterminant dans la vie des populations des moyennes montagnes du Sud européen. Il a été au centre des préoccupations quotidiennes des paysans, au

-

1. Les quatre temps du châtaignier

JimenezJeanBrianeGérardLa châtaigne est un fruit de saison, on ne la voit apparaître sur les étals qu'à partir des mois d'octobre, novembre. Le reste de l'année, on n'entend pratiquement pas parler d'elle. Cela ne signifie

-

4. Le châtaignier, arbre du paysage

JimenezJeanBrianeGérardLes châtaigneraies constituent des paysages de grande homogénéité, elles sont un patrimoine naturel et culturel hérité du passé, que la collectivité, les pouvoirs publics souhaitent conserver à tout

Sur le même thème

-

Face à l’aridité, la puissance de l’arbre : Inspirations paysannes et marocaines pour l’agroforeste…

MichonGenevièveRencontre avec Geneviève Michon, autour de son dernier livre qui détaille les pratiques et les savoirs agroforestiers d’agriculteurs et d’agropasteurs du Maroc, mais aussi du Sahel, d’Éthiopie, d

-

La vie secrète des arbres

BaratonAlainConférence du 6 septembre 2025. Passionné par son métier, Alain Baraton décline de A à Z son amour inconditionnel de la nature et du végétal dans ses ouvrages et ses conférences...

-

Agroforesterie, bien-être et santé mentale

Le CadreÉdithÉdith Le Cadre, professeure à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo de la relation entre santé mentale des agriculteurs et agricultrices et agroforesterie.

-

Quelle place pour les arbres dans l'éthique ?

HiernauxQuentinQuentin Hiernaux, professeur à l'Université libre de Bruxelles, discute dans cette vidéo de l'éthique appliquée aux arbres.

-

L’aménagement au cœur de la gestion durable des forêts

LegayMyriamMyriam Legay, directrice du campus AgroParisTech de Nancy, explique dans cette vidéo ce que signifie "gérer durablement" une forêt.

-

Les arbres, pour repenser la ville

CosquerAlixAlix Cosquer, chercheuse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, discute dans cette vidéo de la place des arbres en ville.

-

L'arbre est-il une mosaïque génétique ?

GerberSophieMarietteStéphanieLepaul-PicoletShaanSophie Gerber, Stéphanie Mariette et Shaan Lepaul-Picolet (UMR Biogeco, INRAE -Université de Bordeaux) discutent dans cette vidéo de l'hétérogénéité génétique au sein des arbres.

-

La vie animée des arbres : sens, mouvements et exploration

MouliaBrunoBruno Moulia, directeur de recherche à l'INRAE, discute dans cette vidéo de la sensorimotricité chez les plantes.

-

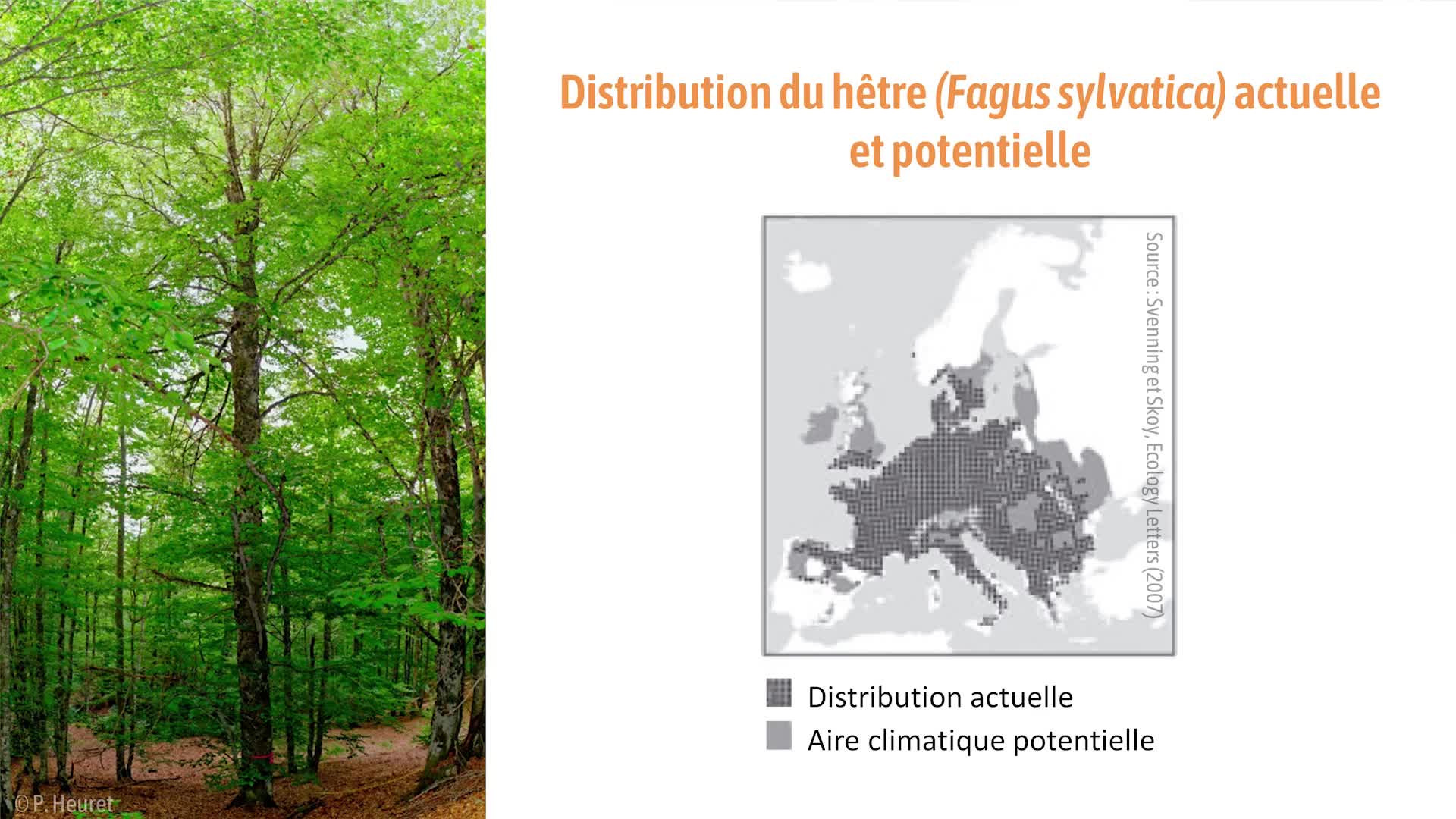

Quels facteurs expliquent les aires de distribution des arbres ?

DerroireGéraldineGéraldine Derroire, chercheuse au CIRAD, parle dans cette vidéo des limites à la présence des arbres.

-

La formation du bois

TrouyMarie-ChristineMarie-Christine Trouy, maître de conférences à l'université de Lorraine, discute dans cette vidéo du bois que fabriquent les arbres.

-

La "forêt urbaine" : une approche globale du rôle des arbres en ville

MullerSerge D.Dans cette vidéo, Serge Müller, professeur émérite du Muséum national d'Histoire naturelle, présente la forêt urbaine.

-

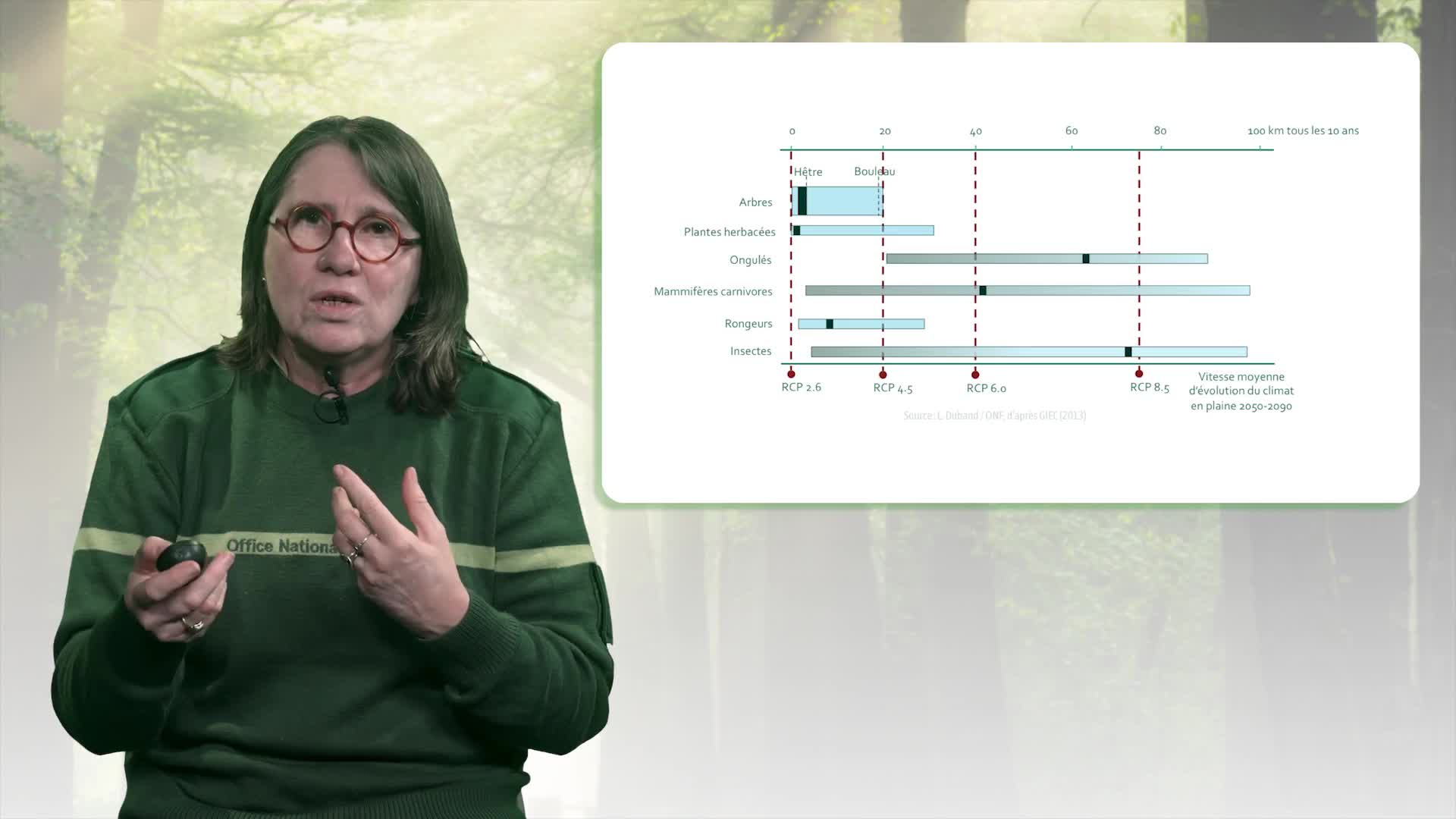

Comment adapter la forêt face au changement climatique ?

Musch-DemesureBrigitteBrigitte Musch, coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF, discute dans cette vidéo de l'adaptation des forêts au changement climatique.