Notice

L’arbre et le parchemin. Illustration botanique et mise en page des herbiers médiévaux (XIIIe - XVe siècles)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Alice LAFORÊT, archiviste-paléographe, Bibliothèque nationale de France

Les derniers siècles du Moyen Âge voient la floraison de nombreux ouvrages sur les plantes, dont certains sont illustrés. Les motifs végétaux qui s’y épanouissent obéissent à des logiques spécifiques : il s’agit pour l’enlumineur de se confronter à un texte, encyclopédie ou herbier. Les contraintes de mise en page propres à ces manuscrits révèlent la réflexion menée par les copistes et les enlumineurs sur l’ordonnancement des connaissances botaniques.

Les derniers siècles du Moyen Âge nous ont légué un important corpus d’herbiers enluminés. Ces ouvrages dérivent pour la plupart d’un texte de matière médicale élaboré à Salerne à la fin du XIe siècle, le Circa instans, qui sert de base par la suite à une compilation de pharmacopée latine, le Tractatus de herbis, attribuée à Barthélemy Mini de Sienne. Ce texte nous est notamment parvenu par le biais du manuscrit Egerton 747 conservé à la British Library à Londres. Ce manuscrit enluminé est le plus ancien témoin du Tractatus de herbis : de cet ouvrage dérive toute une tradition iconographique postérieure, que l’on retrouve dans les herbiers des XIVe et XVe siècles. Ces herbiers illustrés ont pour vocation de décrire de la manière la plus exhaustive possible les plantes et leurs propriétés médicales, procédant ainsi de la même logique que les compilations encyclopédiques qui se développent au cours de la période. Ces manuscrits, réalisés en cuir, parchemin ou papier – matériaux périssables s’il en est – constituent des ouvrages d’usage pour certains, des manuscrits d’apparat, décorés par des enlumineurs de renom, pour d’autres. Leurs pages, peuplées de motifs végétaux, ont néanmoins pour vocation première d’accompagner un texte médical.

L’illustration des herbiers de la fin du Moyen Âge soulève donc un certain nombre de questions. Emmanuel Poulle évoque la « spécificité » des textes scientifiques quant à leur mise en page, qui tient notamment à « la nécessité d’une illustration complémentaire qui “ colle ” complètement au texte »(1). Les herbiers présentent bien cette spécificité – leur iconographie participe du projet d’ordonnancement des réalités naturelles mis en place par les textes savants.

Dans le cadre de cette communication, nous nous pencherons sur le processus de mise en image et de mise en page de ces textes de botanique. Il s’agira de procéder à l’établissement d’une brève typologie de ces illustrations d’herbiers, avant de se demander en quoi la relation qui s’établit entre le motif végétal d’une part, et la page – de papier ou de parchemin – sur laquelle ce motif s’épanouit de l’autre, est particulièrement signifiante dans ces manuscrits. Quelles contraintes spécifiques pèsent sur l’illustration des herbiers au cours de la période ? Les enlumineurs mettent-ils en œuvre des procédés signifiants, destinés à distinguer les différentes catégories de végétaux ? Enfin, ces procédés évoluent-ils au cours des derniers siècles du Moyen Âge ? Une étude codicologique d’un corpus de manuscrits, alliée à une analyse stylistique du répertoire de motifs végétaux dans lequel puisent les enlumineurs, nous permettra de tenter de répondre à ces questions. Nous nous focaliserons tout particulièrement sur une catégorie particulière de motif végétal, celui de l’arbre.

(1) POULLE, Emmanuel, « Astronomie et géométrie », dans Mise en page et mise en texte du livre manuscrit…, dir. Henri-Jean Martin et Jean Vezin, Paris, Editions du Cercle de la librairie, 1990, p. 193.

Dans la même collection

-

Introduction

Dans les sociétés occidentales médiévales, modernes et contemporaines, le monde végétal occupe une place importante dans la vie quotidienne et les arts.

-

L’ornement végétal dans un manuscrit de l’an Mil conservé à Semur-en-Auxois (B.M., MS 1) : nœud vis…

Daniel RUSSO, professeur en histoire de l’art médiéval, Université de Bourgogne-Franche-Comté

-

Le motif végétal après 1968, Nobuo Sekine, Giuseppe Penone, Bertrand Lavier : quand motif et suppor…

Nicolas-Xavier FERRAND, docteur en histoire de l’art contemporain, École nationale supérieure d’architecture de la ville et des territoires (Paris-Est) La fin des années 1960 voit fleurir nombre de

-

Les fonctions de la représentation du végétal dans l’espace domestique au Moyen Âge : l’exemple des…

Hugo CHATEVAIRE, titulaire d’un master en histoire de l’art médiéval, École des hautes études en sciences sociales Deux charpentes peintes datant de la deuxième moitié du XVe siècle ont été

-

Les motifs végétaux des plafonds peints des salles d’apparat en Auvergne (XIIe - XIVe siècles)

Marion MONIER, doctorante en histoire de l’art médiéval, UCA Les plafonds peints surplombent de nombreuses aulæ des châteaux et demeures seigneuriales. Ils sont richement ornés de motifs qui doivent

Sur le même thème

-

Edition numérique enrichie et cartographie interactive d’un document inédit : le journal des itinér…

TchakerianSipanaReçues en don par l’INHA en 2017, les archives de Nicole et Jean-Michel Thierry constituent un fonds exceptionnel sur l’art et l’architecture médiévale de la Cappadoce, de l’Arménie et de la Géorgie.

-

"Des objets aux idées, la collection comme fabrique du savoir : le cas du Musée Fauvel à Athènes …

"Des objets aux idées, la collection comme fabrique du savoir : le cas du Musée Fauvel à Athènes (1810-1825)" par Alessia Zambon, session 6.4, présidée par Bruno Laurioux et Delphine Carrangeot.

-

Sol, ré, la, mi : une histoire culturelle du violon

ÉchardJean-Philippepar Jean-Philippe Échard, conservateur au Musée de la musique (Cité de la Musique — Philharmonie de Paris).

-

Traduire les avant-gardes soviétiques un siècle après Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

PoznerValérieGuichardBenjaminPerrelCatherineUne rencontre à suivre en direct depuis chez vous ! En écho à l'exposition L'Art dans la vie ! La vie dans les livres !, la BULAC vous propose une rencontre axée sur la problématique de la

-

La belle inconnue. La peinture religieuse française du XVIIIe siècle

GouziChristineLa peinture du XVIIIe siècle est souvent assimilée à la fête galante d’Antoine Watteau, aux nymphes de François Boucher ou bien encore à la peinture néo-antique de Jacques-Louis David. Pourtant, le

-

Le bleu Guimet, une histoire haute en couleur

TarlierCécylGuimetHubertavec Cécyl Tarlier et Hubert Guimet, ancien maire de Fleurieu-sur-Saône, ancien conseiller de la Métropole de Lyon, administrateur du Musée des Confluences de Lyon, auteur de l'ouvrage Jean-Baptiste

-

Chercheurs en ville #24 - L’art contemporain dans la ville

À l’occasion du prochain colloque « Création artistique et territoires », Chercheurs en ville reçoit Nathalie Boulouch, enseignante-chercheure en l’histoire de l’art à l’université Rennes 2 et

-

L'imaginaire artistique homme-machine-prothèse post-1918

RaingevalEmmanuelleEmmanuelle Raingeval, ATER en histoire de l'art contemporain à l'Université de Picardie-Jules-Verne (cette conférence fait suite à une communication scientifique tenue par E. Raingeval tenue lors du

-

Visite guidée du musée de l'Imprimerie, à l'IFAO

En 1907, l’institut quitta ses locaux de la rue Antikhana pour s'installer dans le Palais Mounira. C’est en effet à partir de cette date que le palais Mounira lui offrit son cadre prestigieux et l

-

Exposition Sendas epigráficas

L’exposition Sendas epigráficas est le fruit d’une collaboration entre des chercheurs - spécialistes de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge - et des artistes résidents de la Casa de Velázquez. En

-

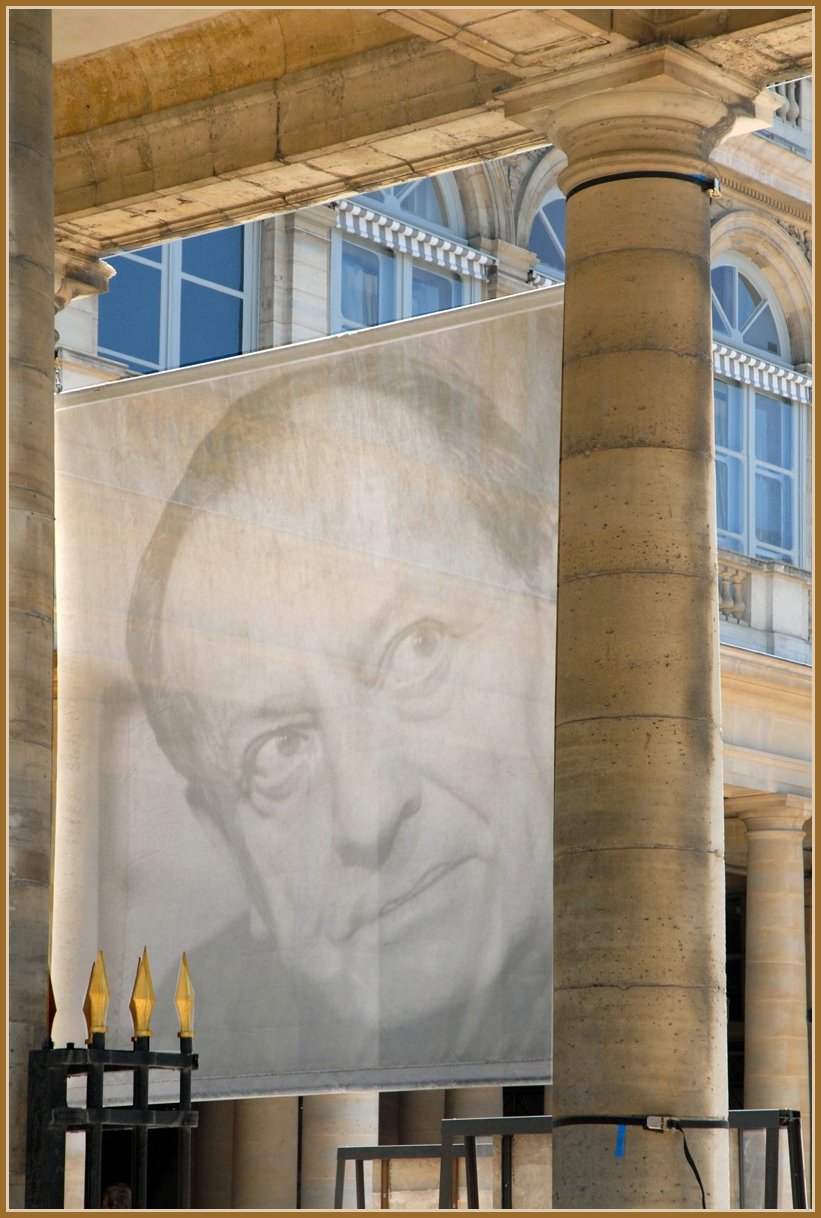

Les Musées imaginaires d'André Malraux

Saint-CheronFrançois depar François de Saint-Chéron, maître de conférences HDR en littérature contemporaine à Lettres Sorbonne Université.

-

Entretien avec Giulia Puma à propos des "Nativités italiennes" (1250-1450)

A l'occasion des Rendez-vous de l'histoire organisés de Blois, en octobre 2019, Giulia Puma nous parle de son ouvrage "Les Nativités italiennes (1250-1450). Une histoire d’adoration" publié dans