Notice

Denis et Tatiana. Amour, godaille et pêche au large

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Je rencontre Denis Drevillon à Concarneau en 2020. Issu d’une famille de pêcheurs, il a commencé sur le bateau côtier de son oncle paternel, avant de partir au large. Exercer la pêche hauturière présente pour lui plusieurs intérêts. D’une part, cela lui permet de voyager et de « voir du pays » sans avoir nécessairement fait de longues études. D’autre part, par rapport à la pêche côtière, le matelot bénéficie d’un salaire minimum garanti, ainsi en tant que chef mécanicien à la Scapêche, Denis touchait 2400 euros de fixe pour 30 jours de mer, en plus de sa part comptée en millième (33) qu’il estime en moyenne à 1800 euros. La part varie évidemment selon la pêche et sa vente, mais « il n’y pas de limite, c’est le but de pêcher, de pêcher au max ! », or la probabilité est plus grande sur un petit côtier que sur un gros hauturier de ne pas pêcher. Les investissements ne sont en outre bien évidemment pas les mêmes sur un grand navire hauturier ; à titre d’exemple, le bateau sur lequel Denis travaillait devait compter sur 60 000 euros de vente pour rembourser ses frais et payer les hommes à bord, au nombre de sept. Enfin, il affirme que même si la marée est moins longue sur un bateau côtier que sur un hauturier — dans son cas dix contre trente jours —, le travail y est plus dur et le rythme plus intense, car chaque matelot doit y être polyvalent : s’occuper du pont, de la cuisine, du quart, et pour lui du moteur en tant que mécanicien.

Denis remarque que la pêche au chalut repose sur une traçabilité des traits de chalut effectués dans les zones de pêche au fil des ans. C’est au patron de décider si d’une année à l’autre il retourne dans ces mêmes zones ou s’il tente de pêcher ailleurs, car « ça peut bouger, tu peux pêcher à bloc l’année précédente, et rien l’année suivante ». La pêche, comme il le dit avec clairvoyance « n’est pas une science exacte ! ». À la différence du chalut, la pêche au thon s’apparente davantage à une chasse où les pêcheurs traquent les mattes de thon en observant les oiseaux qui survolent les thons lorsqu’ils affleurent à la surface, à l’aide de jumelles à la passerelle, de radars à oiseaux ou encore d’un un nid de pie permettant de voir de très loin. Thomas, tel un bon breton qui n’aime pas la chaleur, n’envisage pas d’aller pêcher dans l’océan indien, aux Seychelles ou en Équateur, mais plutôt la légine dans les eaux antarctiques françaises aux îles Kerguelen ou aux îles Crozet. Les tempêtes n’y sont pourtant pas rares, un ami qui pratique cette pêche lui a parlé de « branlées de 50 à 60 nœuds », et quand celui-ci lui à envoyé une photo du radar qu’il avait devant lui, Denis a cru y discerner plusieurs bateaux qui étaient en fait des « glaçons », entendez des icebergs. La pêche à la légine étant extrêmement réglementée, quoique les marées durent en général cinq mois, une fois que le bateau a rempli son quota de pêche, il a toute latitude de faire « route terre » (au bout de deux mois et demi par exemple). Afin de pouvoir être embauché comme mécanicien sur ce type de bateau, Denis a besoin de faire des stages — payés par l’armateur ou par son compte formation — au Centre de Formation Continue Maritime de Concarneau — qui correspond à l’ancienne école des mousses —, notamment pour apprendre à gonfler un bombard, ou encore pour remettre à niveau sa formation médicale.

Denis a déjà essayé de travailler comme mécanicien, mais étant habitué en tant que marin à être payé tous les quinze jours, un mois d’attente lui a paru très long, surtout qu’à cette époque, marié « à un gouffre » selon son expression, il avait besoin de gagner de l’argent rapidement. De plus, la « pointeuse » qui l’attendait tous les jours à son arrivée, qu’il qualifie de « machine à torture », l’a traumatisé, n’ayant pas l’habitude d’être soumis à un tel contrôle de son temps, décidant lui-même en mer des horaires de vidange de moteur… Aussi, a-t-il décliné le contrat d’embauche qu’on lui proposait, et « comme il n’y a pas de chômage dans la pêche » — ainsi que l’affirme un protagoniste du film À bord de l’Abraden. Chalutier langoustinier de Concarneau —, il a retrouvé très rapidement un embarquement un ou deux jours après. Il affirme que la mentalité en mer est très différente de celle que l’on rencontre à terre, pouvant parler plus facilement d’homme à homme avec le patron et développer avec lui, tout au moins dans certains cas, une proximité sinon une fraternité, comme ce fut le cas pour lui avec Eneour Toullec — protagoniste d’un des films de cette série. Le patron est d’ailleurs familièrement appelé « le singe » sur un bateau car il est « perché en haut » à la passerelle d’où il donne les ordres. Denis n’apprécie pas la pesanteur de la hiérarchie à terre, et notamment le mépris des patrons « qui dans leurs bureaux vous regardent de haut et vous font sentir comme une merde ». Il affirme qu’il a toujours connu en mer des patrons qui expliquaient à l’équipage ce qu’ils avaient à faire sans leur crier dessus, conduite qu’il juge par ailleurs totalement contre-productive et même dangereuse puisqu’en général les matelots finissent par perdre leurs moyens.

Denis remarque qu’à Concarneau de nombreux chalutiers ont été achetés par des Espagnols et transformés en fileyeurs ou en ligneurs conformément aux habitudes de pêche de ce pays, achetant ainsi non seulement les bateaux mais également les quotas de pêche en territoire français qui leur sont associés. Il évoque aussi la tradition de la godaille qui a toujours existé aussi bien à la pêche côtière qu’à la pêche hauturière où le marin a droit à un kilo de poisson par jour de mer, tradition maritime très ancrée qui est aujourd’hui interdite par certains armateurs au nom du profit. Pourtant, comme le constate ironiquement Denis, on voit mal un maraîcher acheter des légumes, alors peut-on imaginer un pêcheur acheter du poisson ? En revanche, les armateurs, pour des raisons de réduction des coûts, préfèrent que les marins mangent du poisson à bord plutôt que de la viande ; ainsi, lorsqu’il a pratiqué la pêche côtière à Concarneau l’usage était de manger de la viande le midi et du poisson le soir, et à la pêche hauturière, du poisson ou de la viande midi et soir un jour sur deux.

Denis est en couple depuis deux ans et demi avec Tatiana Champeau, serveuse dans un bar/restaurant de Concarneau. Compte tenu du peu de temps passé à terre de manière pérenne, il constate qu’il est difficile de rencontrer une « fille » et d’entretenir un lien avec elle, surtout quand on a pas accès à une connexion internet comme c’est le cas sur les bateaux français. Lorsque je lui demande si son absence de trente-cinq jours ne dérange pas sa compagne, il répond : « Quand tu prends le bonhomme, tu prends le métier avec ! ». Tatiana confirmera dans un entretien que j’aurais par la suite avec le couple, qu’elle doit s’adapter. Elle qui n’est pas issue du milieu maritime observe que les marins sont de bons vivants qui aiment profiter de la vie, ce qui est le cas de son compagnon qui une fois revenu de mer dort peu, préférant passer du temps avec elle et leurs amis. Elle remarque avec pertinence que le travail est tellement difficile en mer, qu’une fois arrivés à terre les marins ne veulent pas « se prendre la tête » mais profiter le plus possible des moments passés avec leurs proches. Son compagnon dort peu et a pris l’habitude d’un sommeil haché, mais il ne souhaite pas changer son rythme de sommeil à terre de peur qu’il ne puisse se réadapter en mer. Une fois reçu son billet d’avion pour rejoindre son port d’embarquement, Denis — mais c’est aussi le cas d’autres marins comme le montre le témoignage filmique d’Eneour Toullec — n’est plus complétement à terre mais est déjà embarqué dans sa tête, tandis que Tatiana ne réalise son départ que lorsqu’il fait sa valise. Une fois en mer, les rares appels téléphoniques de « son homme » sont reçus par elle comme une fête. Elle avait l’habitude au début de leur rencontre de se faire belle à son retour, mais Denis n’appréciait pas nécessairement, sans doute car une femme ne doit pas se montrer trop féminine et séduisante dans ce milieu maritime breton.

Dans la même collection

-

Sur La Jeanne. Serge Kervarec, croquis, escales et vahinés

FortierCorinneSerge Kervarec, né en 1938, a navigué pendant cinq ans sur le prestigieux navire militaire La Jeanne en tant qu’armurier...

-

Femme de marin de Camaret : maîtresse femme à terre

FortierCorinneElle est femme de marin, fille de marin et sœur de marin...

-

Scarlette Le Corre, femme pêcheuse, pêchante et pêchue

FortierCorinneDans le monde masculin de la pêche interdit jusqu’à nos jours aux femmes, j’ai filmé en 2010 la seule pêcheuse de France, Scarlette Le Corre du Guilvinec.

-

Marin sur un thonier à Concarneau

FortierCorinneLorsque le thonier de 61 mètres nommé le Cap Bojador est à quai pour un arrêt technique d’un mois à Concarneau en 2020, j’obtiens l’autorisation exceptionnelle de l’armement, la Compagnie française du

-

Pierrot Guéguen, capitaine voyageur. De la rivière d’Etel à la mer de Java

FortierCorinneRencontres avec Pierre Guéguen, dit Pierrot Guéguen, dans sa maison de Plouhinec dans le Morbihan avec vue sur la rivière d’Etel en 2021.

-

Youn. De mousse à capitaine. Des humiliations aux responsabilités

FortierCorinneYoun et le musée des thoniers d’Etel. De mousse à capitaine, des humiliations aux responsabilités (2023, 1h01)

-

Camarades en mer, intrus à terre. Bernard Kermabon, de Lomener à Marseille

FortierCorinneJe rencontre en 2020 à l’association Les hommes et la mer de Lorient Bernard Kermabon, ce breton qui a pris l’accent de Marseille où il a vécu depuis qu’il a embarqué en 1956 pour la compagnie des

-

Gagner dans la misère, dépenser dans la joie ! Thierry Flahat, patron lorientais

FortierCorinneJe rencontre Thierry Flahat, patron pêcheur à la retraite en 2022 à Lorient dans les locaux du Groupement des Pêcheurs Artisans Lorientais (GPAL) dans le port de Keroman.

-

Eneour Toullec. Un patron pêcheur psychologue

FortierCorinneEneour Toullec me reçoit en 2020 chez lui à Quimper, cet ancien patron pêcheur m’a été recommandé par Denis Drevillon, jeune matelot rencontré à Concarneau — qui est aussi le protagoniste d’un petit

-

L’enfant-bateau. Récit de femme de marin de Concarneau

FortierCorinneLe 2 septembre 2020, après avoir feuilleté avec son mari l’album consacré à la construction de l’Abraden, chalutier langoustinier de Concarneau (coque en bois, 15,30 x 6 m) qu’il a fait construire en

-

Le bar à la barre. Le Moineau, ligneur de Concarneau

2019, 1h55 J’embarque, en 2007, avec Philippe Déru, patron ligneur à Concarneau, sur son bateau, Le Moineau. Je filme son regard qui « cherche le poisson » et son enthousiasme lorsque de

-

J’ai fait de jolis coups !

J’ai fait de jolis coups ! Claude, pêcheur de Kerity Penmarc’h (2019, 1h17) En présence de son épouse, Claude, déclare de manière affirmative au début du film, qu’il « voulait être marin ! ». Il fait

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Sur La Jeanne. Serge Kervarec, croquis, escales et vahinés

FortierCorinneSerge Kervarec, né en 1938, a navigué pendant cinq ans sur le prestigieux navire militaire La Jeanne en tant qu’armurier...

-

Femme de marin de Camaret : maîtresse femme à terre

FortierCorinneElle est femme de marin, fille de marin et sœur de marin...

-

Scarlette Le Corre, femme pêcheuse, pêchante et pêchue

FortierCorinneDans le monde masculin de la pêche interdit jusqu’à nos jours aux femmes, j’ai filmé en 2010 la seule pêcheuse de France, Scarlette Le Corre du Guilvinec.

-

Marin sur un thonier à Concarneau

FortierCorinneLorsque le thonier de 61 mètres nommé le Cap Bojador est à quai pour un arrêt technique d’un mois à Concarneau en 2020, j’obtiens l’autorisation exceptionnelle de l’armement, la Compagnie française du

-

Pierrot Guéguen, capitaine voyageur. De la rivière d’Etel à la mer de Java

FortierCorinneRencontres avec Pierre Guéguen, dit Pierrot Guéguen, dans sa maison de Plouhinec dans le Morbihan avec vue sur la rivière d’Etel en 2021.

-

Youn. De mousse à capitaine. Des humiliations aux responsabilités

FortierCorinneYoun et le musée des thoniers d’Etel. De mousse à capitaine, des humiliations aux responsabilités (2023, 1h01)

-

Camarades en mer, intrus à terre. Bernard Kermabon, de Lomener à Marseille

FortierCorinneJe rencontre en 2020 à l’association Les hommes et la mer de Lorient Bernard Kermabon, ce breton qui a pris l’accent de Marseille où il a vécu depuis qu’il a embarqué en 1956 pour la compagnie des

-

Gagner dans la misère, dépenser dans la joie ! Thierry Flahat, patron lorientais

FortierCorinneJe rencontre Thierry Flahat, patron pêcheur à la retraite en 2022 à Lorient dans les locaux du Groupement des Pêcheurs Artisans Lorientais (GPAL) dans le port de Keroman.

-

Eneour Toullec. Un patron pêcheur psychologue

FortierCorinneEneour Toullec me reçoit en 2020 chez lui à Quimper, cet ancien patron pêcheur m’a été recommandé par Denis Drevillon, jeune matelot rencontré à Concarneau — qui est aussi le protagoniste d’un petit

-

L’enfant-bateau. Récit de femme de marin de Concarneau

FortierCorinneLe 2 septembre 2020, après avoir feuilleté avec son mari l’album consacré à la construction de l’Abraden, chalutier langoustinier de Concarneau (coque en bois, 15,30 x 6 m) qu’il a fait construire en

-

Le danger y a toujours. Thomas, pêcheur de Penmar’ch

FortierCorinneThomas nous montre le cahier de bord du bateau écrit de la main de sa femme où figure toutes les dépenses inhérentes à la traversée (gas-oil, alimentation, boisson…) qu’il fallait soustraire au

Sur le même thème

-

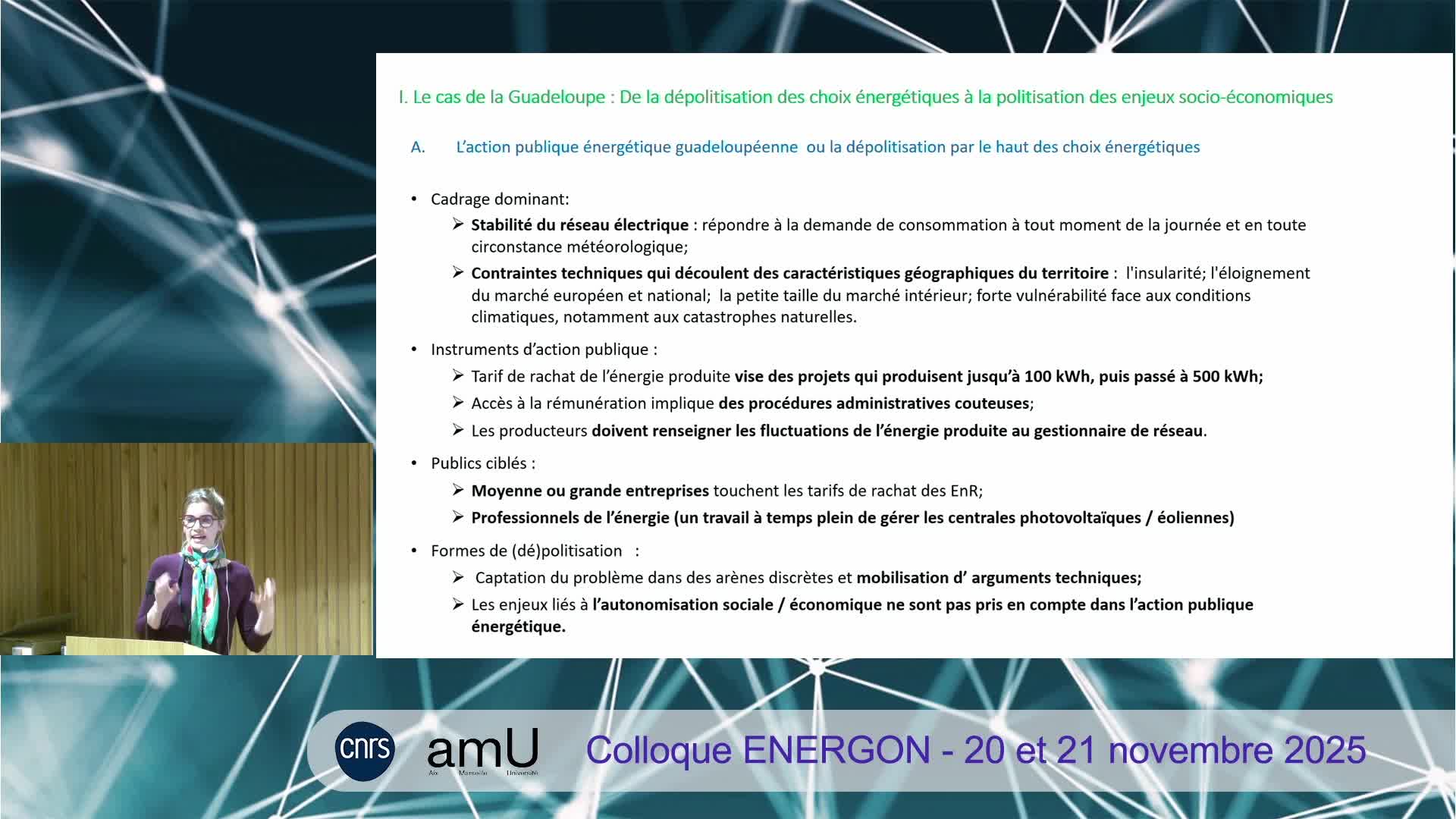

Colloque ENERGON 2025 - Session 4 : ENR et Conflictualités

TuscanoMartinaCaoUmbertoGoerens, AnneJestinJulietteBouissetChristineColloque ENERGON 2025 : Transition Energétique et Reconfigurations des Territoires

-

Changement climatique, fonte des glaces, réchauffement et hausse de l'océan : le rôle de l'observat…

CazenaveAnnyIl est à présent bien établi que les activités humaines sont la cause du changement climatique observé de nos jours. L'apport de l'observation spatiale, à l'aide de satellites en orbite autour de la

-

The Sea as the Main Protagonist of Nobody, Alice Oswald’s Modern Rendition of Homer’s Odyssey

Jurša PotoccoBarbaraAs founding narratives or idealized representations of historical figures, myths have, from time immemorial, tied humans together, creating communities that grow into organized societies. They have

-

Les océans ont une histoire !

HENTINGERRomyGrancherRomainLegluDominiquePremière rencontre du cycle « Océans : héritage commun, défis partagés », qui s'est tenue le 11 mars à la FMSH

-

Le nom des océans

GrataloupChristianChristian Grataloup, professeur émérite à l'Université Paris Cité, discute de l'origine des noms donnés aux océans.

-

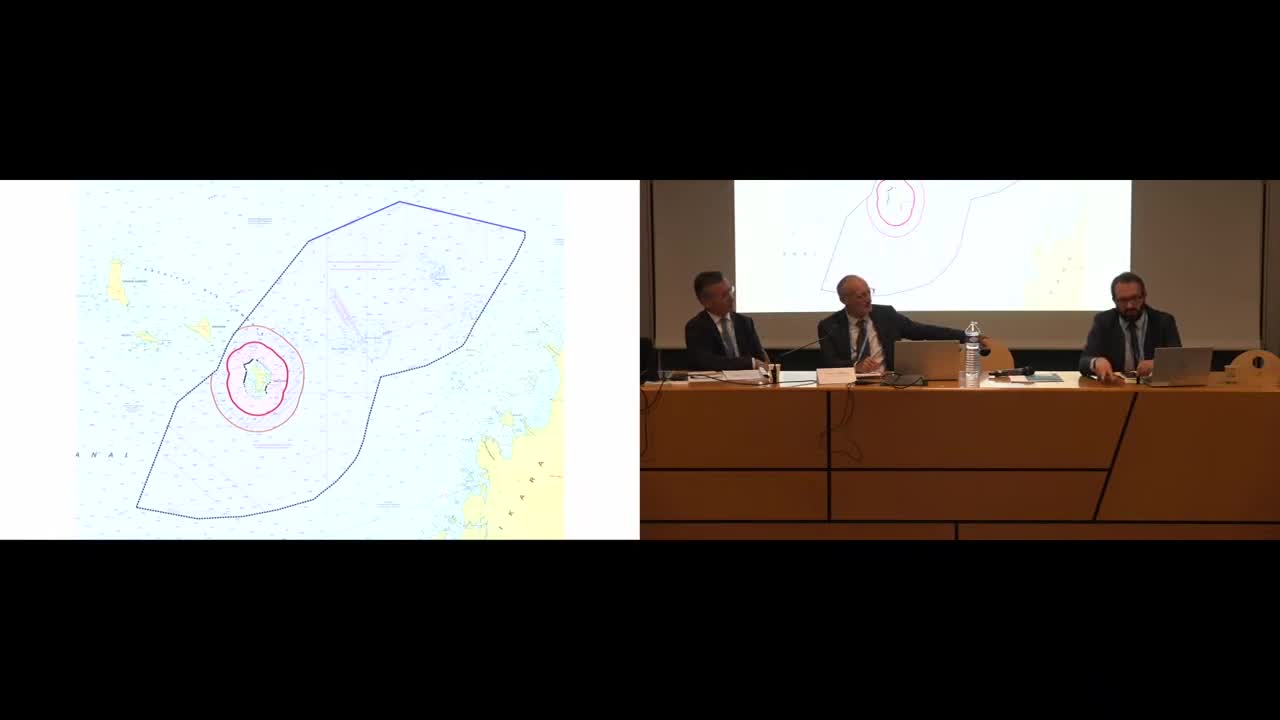

La préservation du milieu marin suivis des échanges avec l'auditoire

CaligiuriAndreaFéralFrançoisAdoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) compte aujourd’hui 169 Parties, dont l’Union

-

La prud’homie des patrons pêcheurs de Palavas-les-Flots

JaouenEvaGuillerminJeanneL'étude révèle une méconnaissance du rôle de la Prud'homie de Palavas-les-Flots par certains acteurs, souligne l'importance de la pêche artisanale en Méditerranée et suggère un renforcement des liens

-

La population de l’Iran caspien et la mer

BrombergerChristianAbballeXavierLa mer Caspienne constitue un espace maritime de 360 000 km², mais les populations iraniennes riveraines n’y accordent que très peu d’intérêt. Curieusement, cette indifférence concerne quasiment

-

Pierrot Guéguen, capitaine voyageur. De la rivière d’Etel à la mer de Java

FortierCorinneRencontres avec Pierre Guéguen, dit Pierrot Guéguen, dans sa maison de Plouhinec dans le Morbihan avec vue sur la rivière d’Etel en 2021.

-

Zones littorales et changement climatique

CastelleBrunoBruno Castelle, directeur de recherche au CNRS, discute dans cette vidéo de l’adaptation des zones littorales au changement climatique.

-

Les communautés de pêcheurs d’éponges dans le Dodécanèse

FagetDaniela pêche constitue une des activités traditionnelles de l'aire méditerranéenne, pêches destinées à l'alimentation et pêches spéculatives destinées à un marché plus vaste. Le thème des pêcheurs d

-

Eloge vagabond de la Méditerranée

FagetDanielÉloge vagabond de la Méditerranée, livre dans lequel se marie étroitement la science d’un chercheur et l’humeur et la sensibilité d’un homme de la Méditerranée.