Notice

Le bar à la barre. Le Moineau, ligneur de Concarneau

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

2019, 1h55

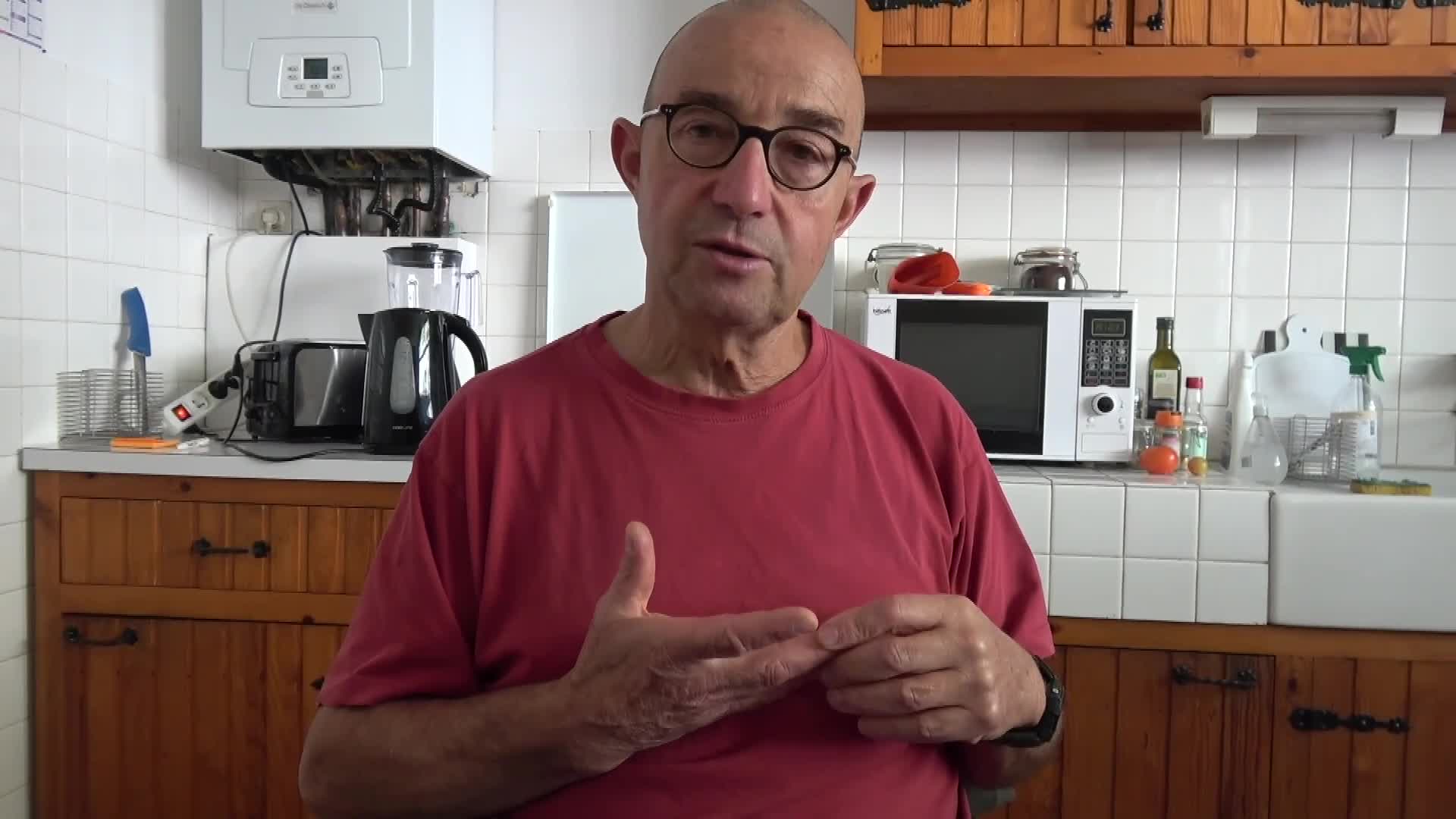

J’embarque, en2007, avec Philippe Déru, patron ligneur à Concarneau, sur son bateau, LeMoineau. Je filme son regard qui « cherche le poisson » et sonenthousiasme lorsque de gros bars s’invitent à bord. Ce jouroù je l’accompagne, heureux de bien pêcher, Philippe dira que je suis« pêchante », signe que la pêche est aussi une question de chance...

Il pêche seulle bar avec un appât frais, le lançon, qu’il garde vivant dans des tambours demachine à laver recyclés en viviers. Philippe témoigne d’une grandeconnaissance du comportement des poissons et notamment du bar, égalementdénommé « le loup » car c’est un « prédateur » qui, jeune,aime jouer avec l’appât sans nécessairement le manger. À la période de lacrevette (septembre et octobre) dont le bar est friand, ce poisson se pêche« plus au sec », soit presque à la surface, tandis que le reste del’année, il fréquente les « nourriceries » de lançon situées enprofondeur. Philippe observe que le bar adopte un comportement grégaire, parexemple lorsqu’il voit ses congénères se nourrir, il est capable de vomir cequ’il vient d’ingérer afin de manger à son tour. Et quand il fait « calmechoc » et que le bar prend le soleil à la surface de l’eau, il serait vaind’essayer de le capturer car il est au repos et ne cherche pas à s’alimenter. Ilarrive que le bar s’énerve et tue d’autres poissons (sardines, maquereaux…), etdans ce cas le pêcheur doit s’adapter à son comportement en l’attirant aumoyen d’un leurre qui l’excite par le bruit ou le mouvement qu’il génère. Parailleurs, Philippe évoque aussi le comportement de cet autre poisson qu’est lecongre, qui n’est pas, comme on le prétend, un charognard, mais exige un appâtfrais qu’il sent, goûte, mâchouille, et ne mord que s’il lui plaît. On comprendainsi l’agentivité que les pêcheurs prêtent aux poissons, notamment à traverscertaines expressions qu’ils emploient où « le poisson » est conçu àla fois comme objet et sujet de la pêche, par exemple quand ils affirment que« le poisson pêche », ou encore qu’« il travaille ».

Je filme les gestes répétés de Philippe à la pêcheou lorsqu’il saigne certains poissons (lieux, raies, juliennes, congres maisnon les bars, les vieilles, les daurades) en leur perçant le cœur pour éviter qu’ilsne souffrent d’une mort par asphyxie et qu’ils ne rougissent afin de les vendreà leur meilleur prix. Ce marin a pratiqué tous les types de pêche, maisil préfère le casier ou les palangres car, d’un point de vue écologique, ils’agit d’une pêche « plus propre », « avec moins de déchets »,comparée au chalut qui « nettoie » l’océan, capturant un nombreimportant de poissons plus petits que la taille requise qui sont « bennésà l’eau » alors qu’ils ne sont plus vivants. Il dénonce également legâchis écologique lié à la politique de « prix de retrait » mise en placepour certaines espèces par l’union européenne de 1983 à 2014, qui garantissaitun prix minimum aux pêcheurs lorsque leur pêche ne trouvait pas preneur sur lemarché, ce qui les amenait à faire constater leur prise avant de la « mettreà la poubelle ». Comme le souligne Philippe, « aller travailler ensachant que le poisson pêché sera jeté » est bien évidemmentcontraire à l’éthique du métier de pêcheur et à l’adrénaline qui lui estcorrélative.

Il signaleque les conditions de vie à bord d’un chalutier sont difficiles, partis quinzejours en mer et ne dormant qu’une heure sur quatre, les pêcheurs sont fatiguéset « à cran ». Je lui fais remarquer que les marins que j’ai pu observerau travail sont toujours debout et ne s’assoient pratiquement jamais, il répondque c’est son cas, y compris quand il se rend sur les zones de pêche, de peurde s’assoupir. Il explique par ailleurs que les hommes fument beaucoup en mer dansla mesure où la cigarette constitue, d’une part, un « déstressant », aidantà évacuer la tension inhérente à l’activité de la pêche, et d’autrepart, un « coupe-faim », n’ayant bien souvent pas le temps de mangercompte tenu de l’intensité du travail. Lors de ce tournage, j’aurais plusieurs fois l’occasion de filmerle visage de Philippe qui tire des bouffées de fumée de sa cigarette tout enmanœuvrant sonmoteur ou en remontant son aurain.

Les accidentsde travail ne sont pas rares en mer, Philippe raconte qu’un matelot à bord deson bateau s’était enfoncé une épine de mulet dans la main alors qu’il faisait un« gros coup », ayant empoché en trois jours ce qu’il gagne d’habitudeen un mois. Il a, lui-même, glissé plusieurs fois sur le pont suite à des «coups de roulis », chutes à l’origine de son problème de hanche qui lefait « boiter bas », problème qu’il souhaiterait voir reconnu commeune maladie professionnelle par le médecin de la marine royale qui examineégalement les marins-pêcheurs. Sans compter le nombre d’accidents mortels,notamment sur des chalutiers, où il arrive que des hommes soient « envoyésà l’eau avec le chalut ». Il évoque une série de naufrages survenus en1978-79, où sur sept pêcheurs sortis de l’école de pêche de Concarneau, six d’unevingtaine d’années sont morts en mer : « C’était un coup dur ! ».Dans un tel cas, une caisse de solidarité, constituée par les pêcheurs à partird’un pourcentage prélevé sur leur vente à la criée, permet de recueillir uncapital décès et une aide aux obsèques.

Ilévoque l’obligation de solidarité en mer qu’il compare à celle qui existe dansle désert, notamment en Mauritanie, qui fait qu’un marin portera secours àquiconque est en péril, « même à son pire ennemi », de même qu’unsaharien accueillera quiconque en a besoin, y compris un membre d’une tribuennemie. Cette conscience du danger explique par ailleurs que les conflits enmer ne soient pas aussi exacerbés qu’à terre, un « coup de poing »pouvant illico amener un marin « par-dessus bord » et luicoûter la vie.

Il observe,qu’auparavant, dans le Finistère, il y avait quasiment une école de pêche danschaque port, qui formait environ 150 jeunes par an, or aujourd’hui il n’existeplus que le centre européen maritime de formation continue de Concarneau ainsique le lycée maritime professionnel du Guilvinec. Il constate qu’il est trèsdifficile de nos jours de devenir pêcheur compte tenu du coût du bateau qui sevend désormais avec un « droit de pêche » ou PME (permis de mise enexploitation), du recours nécessaire à un prêt bancaire, et du passage devantune commission maritime qui évalue le bien-fondé du projet professionnel. Jusquedans les années 60, à Concarneau comme dans d’autres ports, le système desquirats (quirataires) permettait à des notables (notaire…) ou commerçants(grainetier, pharmacien…) d’investir dans la pêche en achetant une part dubateau, ainsi qu’en témoigne l’armement Nicot — racheté en 2004 par Intermarché— issu de l’investissement dans lesannées 40 par Pierre Nicot, grainetier de Melgven, dans un chalutier deConcarneau, prémisse d’une longue série d’acquisitions. Philipperemarque qu’auparavant un marin construisait son bateau relativement à sacorpulence physique et au type de pêche qu’il pratiquait, et que certains bateauxs’apparentaient à de véritables « cathédrales en bois ».

Je lui signaleque de nombreux poissons portent des noms féminins comme « la demoiselle »,ou la « morue » qui désigne une « prostituée », et qui apour pendant masculin le « maquereau ». Il émet l’hypothèse que le « mac »doit son nom à cette espèce de poisson dans la mesure où ses rayures rappellentle « costume rayé » des proxénètes ; les ports étant des lieuxde prostitution, il est en effet probable que certains poissons aient servi de référentlexical pour désigner le milieu prostitutionnel. Philippe décrit le rôle desprostituées à Madagascar qui étaient autorisées à monter sur les bateaux decommerce et à investir les cabines. Les relations avec ces dernières n’étaientpas strictement économico-sexuelles, comme cela pouvait l’être avec desprostituées de Bordeaux ou d’Amsterdam, dans la mesure où elles ne proposaientpas seulement des « services sexuels » mais pouvaient aussi laverle linge des marins. En contrepartie, ceux-ci les amenaient manger et danser, leuroffraient de menus cadeaux, et pouvaient garder un lien privilégié avec l’une d’entreelles lors des prochaines escales. Quant au jeune mousse, il était sousla responsabilité d’un plus « ancien », le bosco au commerce, qui veillaità ce qu’il n’aille pas s’aventurer dans des quartiers trop dangereux.

Àl’occasion d’une escale dans un pays lointain, il arrivait que des marins decommerce rencontrent sur place une femme qu’ils épousaient et ramenaient enFrance, telle une Indonésienne, dont la fille, Sabaya, s’étonnait d’avoir été éluereine des filets bleus en 2004 à Concarneau : « De là à êtresacrée un jour reine des Filets Bleus… Ma peau ne faisait forcément pas trèscouleur locale ». Il pouvait également advenir qu’après avoirpassé toute leur vie à naviguer loin de leur famille, des marins de commerce, deretour dans leur foyer à l’âge de la retraite, aient quelque problème decohabitation avec leur épouse et décident de repartir dans le pays où ilsavaient laissé leur dulcinée. Philippe évoque le sujet de l’infidélité tantdu côté des marins que de leurs épouses, et de l’homosexualité, qui, selon lalégende, aurait été permise dans la marine anglaise au bout de trois jours demer compte tenu de « l’absence de femmes ». Il souligne l’importancede la virilité chez les pêcheurs qui sont fiers d’être « des durs ».Il relate que lorsqu’il naviguait au commerce, parler politique était strictementinterdit, et que celui qui enfreignait cette règle était « mis à l’amende »en devant payer une bouteille à l’équipage ; en revanche, deux thèmesdemeuraient fédérateurs : « la bouffe et les femmes ».

Dans lesannées 80-90, avec sa femme et ses deux enfants, Philippe a vécu pendant quinzeans, de façon spartiate mais paradisiaque, aux « îles », les Glénans,où une « bonne ambiance » régnait entre pêcheurs puisqu’il n’étaitpas rare qu’ils s’entraident mutuellement et pêchent alternativement en hiver surle bateau de l’un ou de l’autre. Il est ensuite revenu pêcher à Concarneau, où,comme dans beaucoup de ports, la concurrence règne entre pêcheurs :« Si tupêches bien et que tu mets ton poisson sur la criée, un autre va relever lepoint exact de tes ballons et va prendre ta place… Il va se lever plus tôt pouraller sur ta zone de pêche et mettre son matériel... Il a le droit puisqu’aucunmarin en mer n’est propriétaire d’une zone ». Philippe distingue ainsideux catégories de pêcheurs, ceux qui « cherchent » véritablement lepoisson, et ceux qui vont à la criée pour épier celui qui a bien pêché afin de serendre sur ses lieux de pêche. Il compare le marin à un enfant quidemande à sa mer-mère d’être toujours plus généreuse à son égard.

Il note qu’àMadagascar, notamment à Evatra dans la région de Fort-Dauphin, les pêcheurs forgenteux-mêmes leurs hameçons à partir de vieux ressorts de sommier et que s’ils leslaissent tomber à l’eau, ils sont capables de plonger pour les récupérer,tandis que pour un Occidental un hameçon n’a pas une telle valeur. Il observeque leur pirogue est souvent un bien collectif acheté à plusieurs, alors qu’enFrance les pêcheurs sont obligés de contracter des dettes importantes auprès debanques pour acheter leur outil de travail. Il remarque avec satisfaction que lespêcheurs malgaches ont conservé leur cadre de vie, quand en Finistère lesmaisons de pêcheur sont rachetées par des estivants qui les repeignent selonl’image proprette qu’ils se font de la Bretagne. Il critique par ailleurs l’engouementpour les « chansons de marins » qu’on retrouve dans toutes les « fêtesmaritimes », alors même que les pêcheurs n’avaient pas le temps de chanterà bord et que les musiques de ces chansons proviennent pour la plupart demarches de la Wehrmacht.

Il constateque, malgré ce qu’on pourrait penser, les pêcheurs de Concarneau ne sont pasoriginaires de cette ville mais proviennent surtout des localités paysannesenvironnantes (Nevez, Moëlan-sur-mer), et parfois du Morbihan (Le Bono...). Philippeexplique la différence de mentalité entre les pêcheurs concarnois quipratiquent une pêche plus industrielle et les bigouden, plus artisanale. Il signaleque la fête des filets bleus est née en 1905 à Concarneau par solidarité avecles sardiniers qui avaient réalisé une mauvaise pêche ainsi qu’avec lessardinières qui travaillaient dans les conserveries — au nombre réduit de deuxaujourd’hui (Burel et Gonidec). Il évoque également la vie des dockers quipouvaient gagner beaucoup d’argent lorsque la pêche était florissante et dontle travail, certes pénible, ne l’est toutefois pas autant que le métier demarin, dans la mesure où « il est plus difficile de remplir un bateau quede le vider ». Philippe parle avec admiration des quelques femmes qui fontce dur métier, constatant qu’elles n’ont pas des mains comme les miennes !

Thème

Dans la même collection

-

Sur La Jeanne. Serge Kervarec, croquis, escales et vahinés

FortierCorinneSerge Kervarec, né en 1938, a navigué pendant cinq ans sur le prestigieux navire militaire La Jeanne en tant qu’armurier...

-

Femme de marin de Camaret : maîtresse femme à terre

FortierCorinneElle est femme de marin, fille de marin et sœur de marin...

-

Scarlette Le Corre, femme pêcheuse, pêchante et pêchue

FortierCorinneDans le monde masculin de la pêche interdit jusqu’à nos jours aux femmes, j’ai filmé en 2010 la seule pêcheuse de France, Scarlette Le Corre du Guilvinec.

-

Marin sur un thonier à Concarneau

FortierCorinneLorsque le thonier de 61 mètres nommé le Cap Bojador est à quai pour un arrêt technique d’un mois à Concarneau en 2020, j’obtiens l’autorisation exceptionnelle de l’armement, la Compagnie française du

-

Pierrot Guéguen, capitaine voyageur. De la rivière d’Etel à la mer de Java

FortierCorinneRencontres avec Pierre Guéguen, dit Pierrot Guéguen, dans sa maison de Plouhinec dans le Morbihan avec vue sur la rivière d’Etel en 2021.

-

Youn. De mousse à capitaine. Des humiliations aux responsabilités

FortierCorinneYoun et le musée des thoniers d’Etel. De mousse à capitaine, des humiliations aux responsabilités (2023, 1h01)

-

Camarades en mer, intrus à terre. Bernard Kermabon, de Lomener à Marseille

FortierCorinneJe rencontre en 2020 à l’association Les hommes et la mer de Lorient Bernard Kermabon, ce breton qui a pris l’accent de Marseille où il a vécu depuis qu’il a embarqué en 1956 pour la compagnie des

-

Gagner dans la misère, dépenser dans la joie ! Thierry Flahat, patron lorientais

FortierCorinneJe rencontre Thierry Flahat, patron pêcheur à la retraite en 2022 à Lorient dans les locaux du Groupement des Pêcheurs Artisans Lorientais (GPAL) dans le port de Keroman.

-

Denis et Tatiana. Amour, godaille et pêche au large

FortierCorinneJe rencontre Denis Drevillon à Concarneau en 2020. Issu d’une famille de pêcheurs, il a commencé sur le bateau côtier de son oncle paternel, avant de partir au large.

-

Eneour Toullec. Un patron pêcheur psychologue

FortierCorinneEneour Toullec me reçoit en 2020 chez lui à Quimper, cet ancien patron pêcheur m’a été recommandé par Denis Drevillon, jeune matelot rencontré à Concarneau — qui est aussi le protagoniste d’un petit

-

L’enfant-bateau. Récit de femme de marin de Concarneau

FortierCorinneLe 2 septembre 2020, après avoir feuilleté avec son mari l’album consacré à la construction de l’Abraden, chalutier langoustinier de Concarneau (coque en bois, 15,30 x 6 m) qu’il a fait construire en

-

J’ai fait de jolis coups !

J’ai fait de jolis coups ! Claude, pêcheur de Kerity Penmarc’h (2019, 1h17) En présence de son épouse, Claude, déclare de manière affirmative au début du film, qu’il « voulait être marin ! ». Il fait

Sur le même thème

-

ECOHISMA Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb : discours, pratiques et savoirs, XIXe-X…

VermerenHugoProjet lauréat 2024 de l'appel "Réseaux internationaux en SHS - Climat et Environnement" : Le réseau ECOHISMA « Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb » a pour objectif de développer une

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Les océans ont une histoire !

HENTINGERRomyGrancherRomainLegluDominiquePremière rencontre du cycle « Océans : héritage commun, défis partagés », qui s'est tenue le 11 mars à la FMSH

-

Produits de la mer durables : quel rôle de l'information ?

LucasSterennSterenn Lucas, Maître de Conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo de l'information, pour les consommateurs, relative aux produits de la mer.

-

Quels enjeux de durabilité en aquaculture ?

SadoulBastienBastien Sadoul, maître de conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo des enjeux de durabilité de l'aquaculture.

-

Les espaces marins au-delà des juridictions sont-ils un bien commun ?

QueffelecBettyBetty Queffelec, maîtresse de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, discute dans cette vidéo de la notion de bien commun appliquée à l'océan.

-

La population de l’Iran caspien et la mer

BrombergerChristianAbballeXavierLa mer Caspienne constitue un espace maritime de 360 000 km², mais les populations iraniennes riveraines n’y accordent que très peu d’intérêt. Curieusement, cette indifférence concerne quasiment

-

Femme de marin de Camaret : maîtresse femme à terre

FortierCorinneElle est femme de marin, fille de marin et sœur de marin...

-

Marin sur un thonier à Concarneau

FortierCorinneLorsque le thonier de 61 mètres nommé le Cap Bojador est à quai pour un arrêt technique d’un mois à Concarneau en 2020, j’obtiens l’autorisation exceptionnelle de l’armement, la Compagnie française du

-

Les Italiens à Bône (XVIIIe-XXe siècles)

VermerenHugoLa côte est du Maghreb est une zone maritime particulièrement riche en ressources diverses. A côté de la pêche de produits alimentaires s’est développée très tôt une pêche spéculative, la pêche du

-

Les communautés de pêcheurs d’éponges dans le Dodécanèse

FagetDaniela pêche constitue une des activités traditionnelles de l'aire méditerranéenne, pêches destinées à l'alimentation et pêches spéculatives destinées à un marché plus vaste. Le thème des pêcheurs d

-

Les « villae maritimae »

CiucciGiuliaLa « villa maritima » est une construction qui se diffuse dans l’Empire romain au premier siècle après Jésus-Christ. C’est une résidence de loisirs mais aussi un site où se pratiquent les affaires,