Notice

Lucrèce, modèle de vertu à l'aube des Lumières / Julien Garde

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Lucrèce, modèle de vertu à l'aube des Lumières / Julien Garde, in "Le viol de Lucrèce dans les arts : variations autour d’un mythe romain", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 17 novembre 2020.

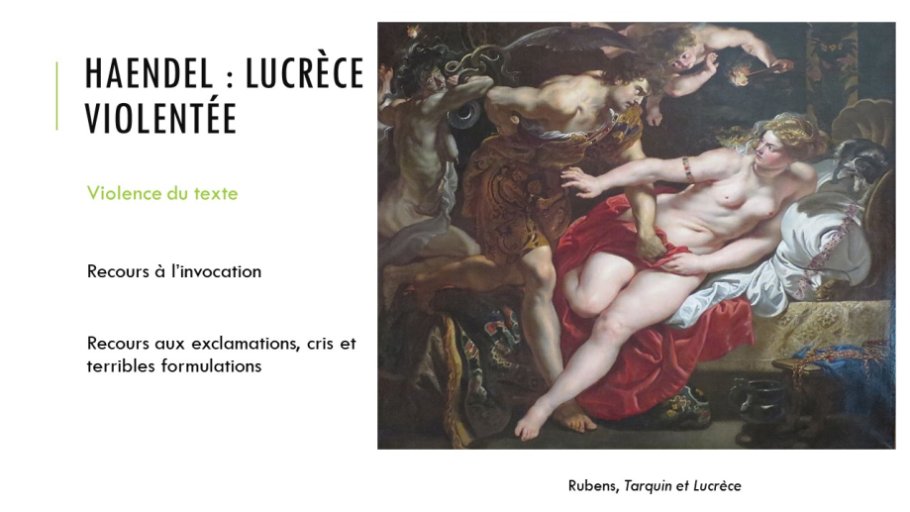

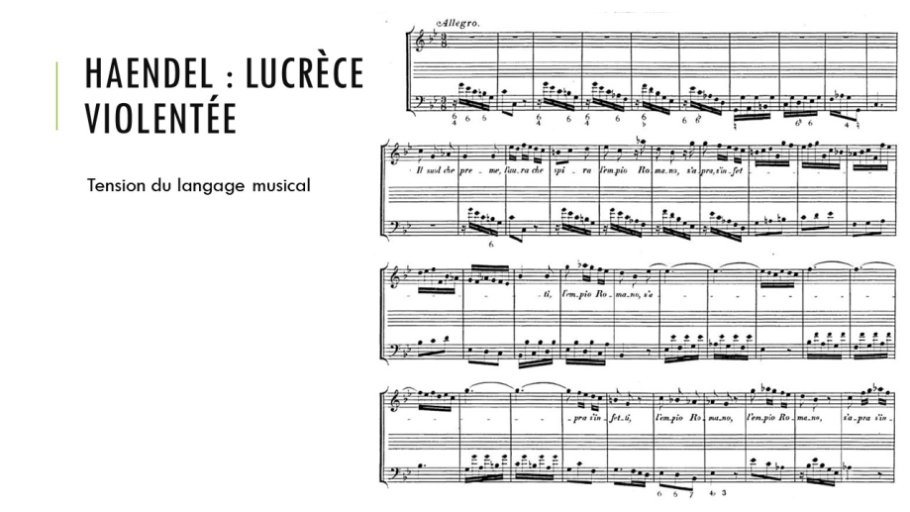

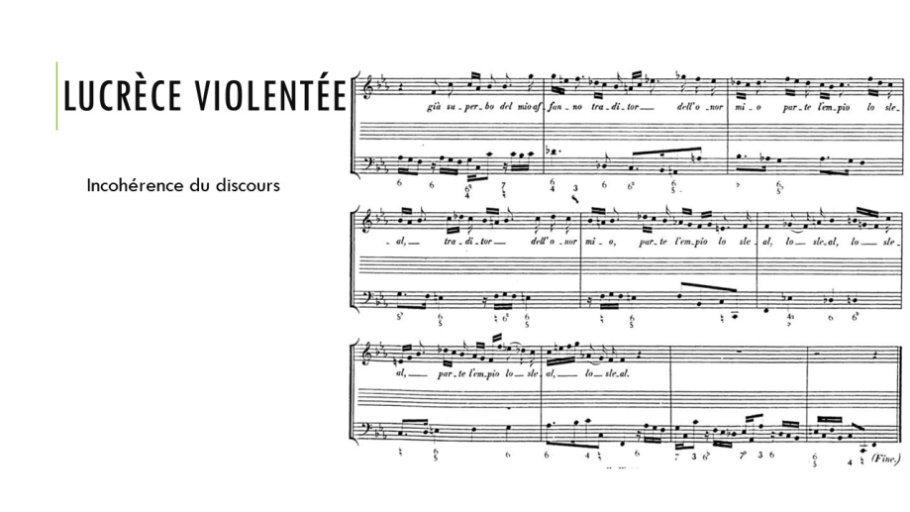

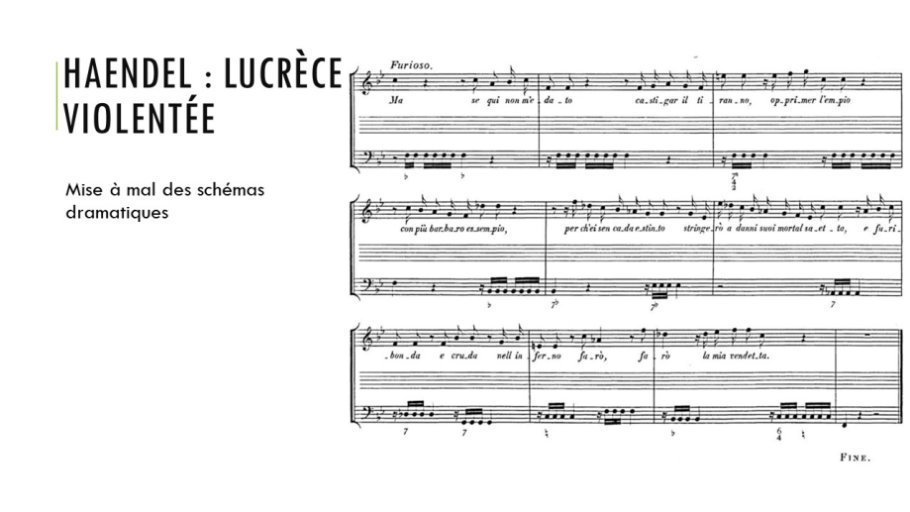

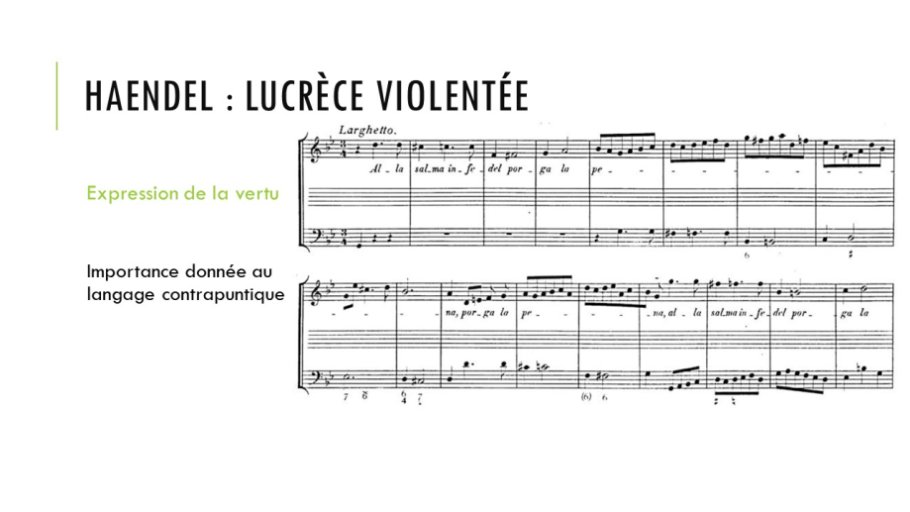

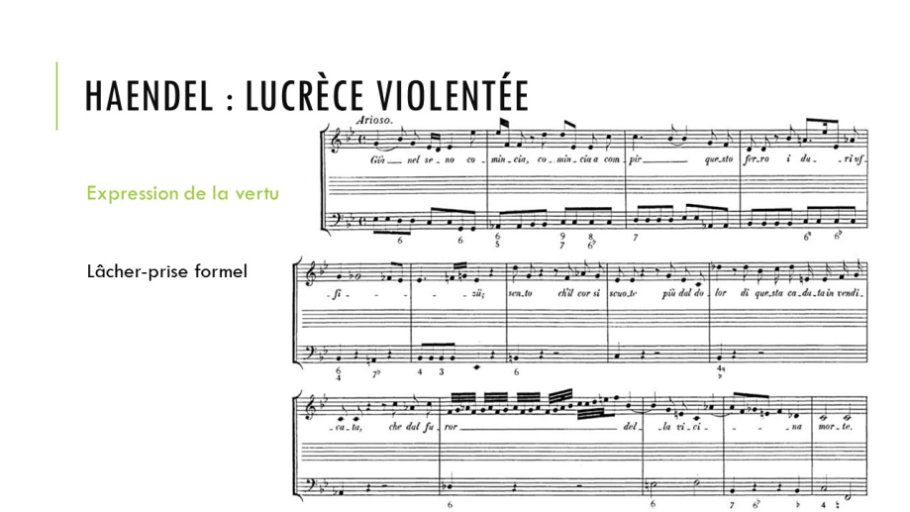

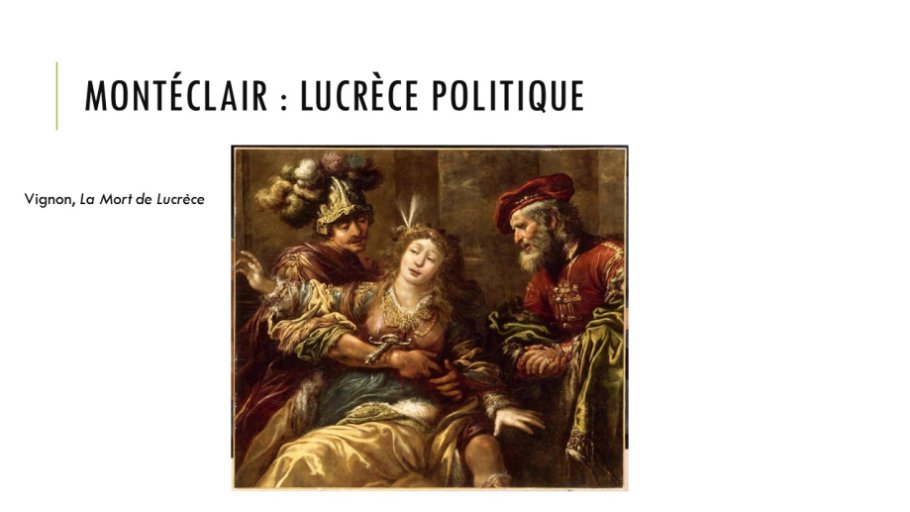

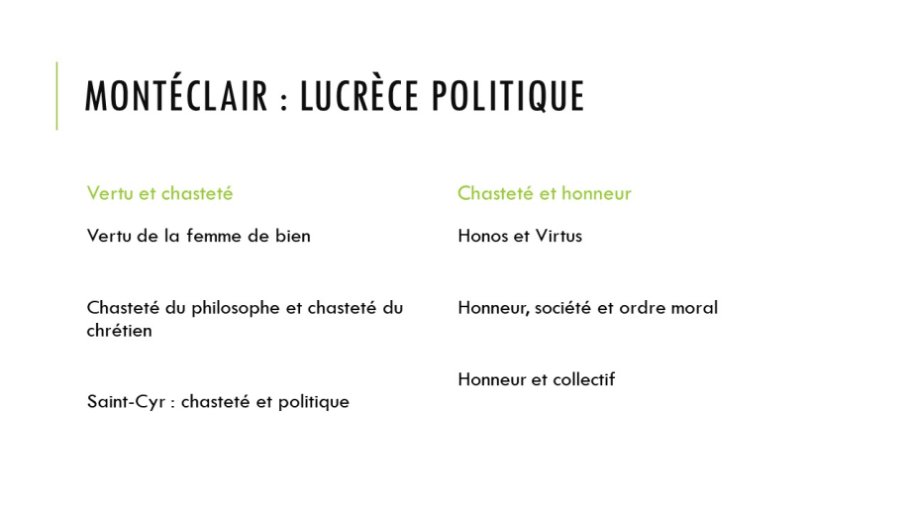

Le suicide de Lucrèce est un mythe fondateur de la république romaine du VIe siècle avant l’ère commune. Victime de viol par un patricien du cercle proche de la royauté corrompue, son sacrifice provoque une révolte aristocratique et plébéienne qui contribuera à instaurer la république romaine. Le mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. La prépondérance de la part humaine du mythe intéresse les artistes, sensibles à sa dimension tragique qui les inspirent. En effet, le crime abominable et la culpabilité de la victime ne peuvent rattraper la perte définitive de l’honneur. Seule l’issue du suicide est acceptable aux yeux de Lucrèce, issue profondément tragique. Ce geste remarquable soulève un ensemble de valeurs morales et met en exergue de thèmes qui ont trouvé dans les arts des interprétations variées : l’innocence violée selon Britten, la chasteté meurtrie pour Shakespeare, la brutalité du crime peinte par Le Titien, la fidélité conjugale à l’épreuve musicalisée par Haendel, le sens de l’honneur mis en valeur par Tite-Live.

Les chercheurs réunis par l’IRPALL mettent en perspective la richesse des lectures de ce mythe réalisées à l’aide de plusieurs langages artistiques : littérature, théâtre, opéra, peinture…

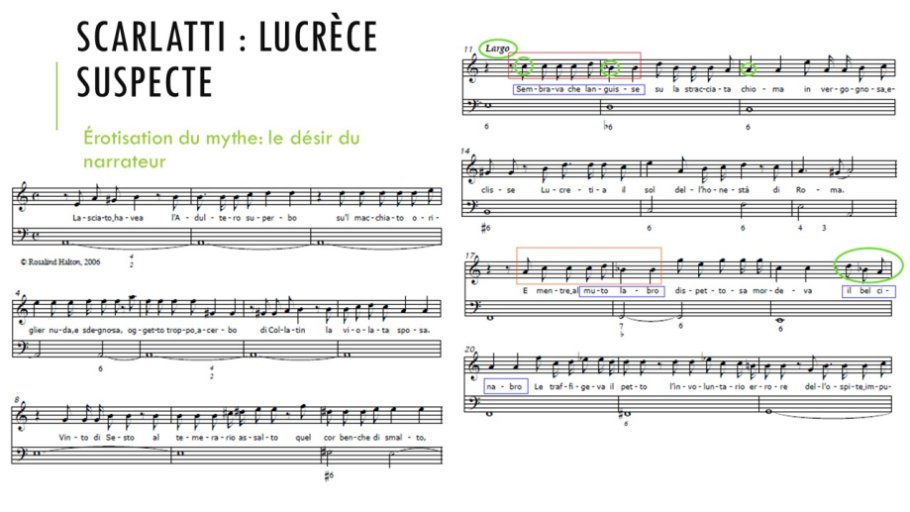

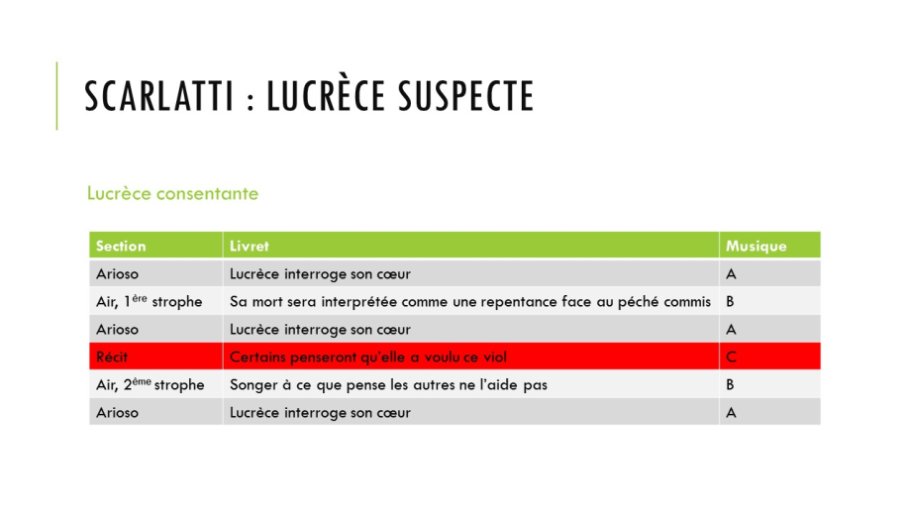

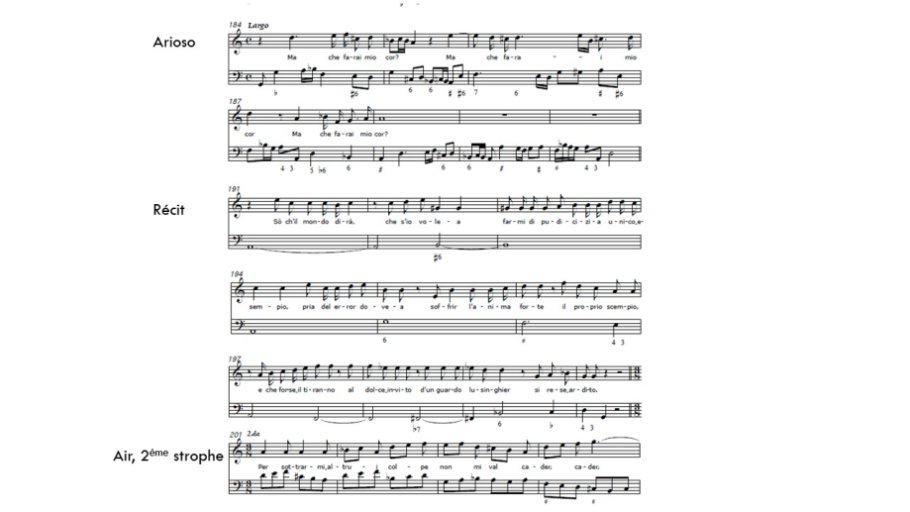

Mots clés : Opéra (Italie) ; Opéra (France) ; Georg Friedrich Händel (1685-1759) ; Lucrèce (05..-0509 av. J.-C.) ; Alessandro Scarlatti (1660-1725) ; Michel de Montéclair (1667-1737) ; Opéra (17e-18e siècles)

Thème

Documentation

Extraits musicaux

Références documentaires

D’ALEMBERT, Jean le Rond ; DIDEROT, Denis (dirs), Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1761-1765. Articles «Bien (homme de)», «Chasteté», «Honneur», «Sagesse, vertu», «Viol».

DU RYER, Pierre, Lucrèce, Paris, 1638.

FADILI-LECLERC, Nadège, « Lucrèce à la Renaissance ou la tendance à la démythification. Violence morale vsplaisir charnel », Le Verger-bouquet IV, juin 2013. [En ligne : http://cornucopia16.com/wp-content/uploads/2014/07/VBQIV-FADILI+LECLERC.pdf].

FADILI-LECLERC, Nadège, « Lucrèce ou la femme violée, une image floue à la naissance de la modernité », Double jeu, n°8, 2011. [En ligne : http://journals.openedition.org/doublejeu/1039].

GRANDE, Nathalie, « La chasteté ou la mort. Mise en récit du viol dans les récits brefs des XVIe et XVIIesiècles », in Nathalie Grande (dir.), "Viol et littérature. XVIe-XIXe siècles", Tangence, n° 114, 2017, p. 13-29. [En ligne : https://journals.openedition.org/tangence/374].

GODINEAU, Dominique, « Honneur et suicide en France au XVIIIe siècle », in Hervé Drévillon et Diego Venturino (dirs), Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 251-263. [En ligne : https://books.openedition.org/pur/121701].

LALLEMAND, Marie-Gabrielle, « Le viol dans L’Astrée d’Honoré d’Urfé : représentation et enjeux », in Nathalie Grande (dir.), "Viol et littérature. XVIe-XIXe siècles", Tangence, n° 114, 2017, p. 31-43 [En ligne : http://journals.openedition.org/tangence/375].

LEMOYNE, Pierre, La Gallerie des femmes fortes, Paris, 1665.

PICCO, Dominique, « Adultes et enfants en la maison royale de Saint-Cyr (fin XVIIe-XVIIIe siècles) », Mélanges de l’École française de Rome-Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, n°123-2, 2011, p. 359-370. [En ligne : https://journals.openedition.org/mefrim/617#tocto2n8].

SERMAIN, Jean-Paul, « L’aubaine et la réparation. Deux figurations du viol dans les nouvelles et les contes, de Cervantès à Diderot », in Nathalie Grande (dir.), "Viol et littérature. XVIe-XIXe siècles", Tangence, n° 114, 2017, p. 45-60. [En ligne : http://journals.openedition.org/tangence/377].

VIGARELLO, Georges, Histoire du viol, XVIe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1998.

VILLEMUR, Frédérique, « Le suicide de Lucrèce, ou la République à l’épreuve de la chasteté dans les arts des XVe-XVIIIe siècles », in Sylvie Steinberg et Jean-Claude Arnould (dirs), Les femmes et l’écriture de l’histoire 1400-1800, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2008, p. 381-406.

Dans la même collection

-

Mythe, sexe et révolution. Le viol de Lucrèce, un mythe fondateur de la République romaine ? / Mari…

François-GarelliMarie-HélèneLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

"Que sa tâche soit seulement de dire" : Lucrèce, la violence sexuelle et la vertu politique à la Re…

Rivère de CarlesNathalieLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

Le drame de Lucrèce vu par les peintres / Jean Nayrolles

NayrollesJeanLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

Triangulaire de scènes, de nations et d’époques : "Le Viol de Lucrèce" (Obey 1931), "Lucrezia" (Res…

LehmannMichelLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. La prépondérance de la part

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Prima la musica ou la croisade des divas des Lumières

GardeJulienLa diva est une déesse, le terme italien est sans ambiguïté. Qualifier de diva une artiste de la scène est un jugement d’après une qualité féminine traversée par des imaginaires, de l’idéal, de la

-

Peut-on rire en musique sous les Lumières ? / Julien Garde

GardeJulienDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, "Platée" offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui

-

Zémire et Azor de Grétry : renouveler l'expression des passions à travers le conte / Julien Garde

GardeJulienZémire et Azor de Grétry : renouveler l'expression des passions à travers le conte / Julien Garde, in "Du conte au ballet, ou comment transposer le merveilleux", journée d'étude organisée par l