Chapitres

Notice

Le camp de Wallenstein imaginé par Schiller et revisité par Verdi (Acte 3) / Françoise Knopper

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le camp de Wallenstein imaginé par Schiller et revisité par Verdi (Acte 3) / Françoise Knopper, in "Verdi dans les années 1860 : un compositeur ouvert à l'international. Le cas de La Forza del destino", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 11 mai 2021.

Dans le troisième acte de La forza del destino,Verdi, fin connaisseur du théâtre de Schiller (1759-1805), s’inspire de la pièce Le camp de Wallenstein (Wallensteins Lager) que Schiller avait écrite en 1798. Les scènes 9 à 14 qui se déroulent dans le « campement militaire près de Velletri » ont de nombreux points communs avec Le camp de Wallenstein. Ce tableau d’un camp militaire, Verdi y pensait depuis 1849: « il y a une scène magnifique dans le Wallenstein de Schiller : des soldats, des vivandières, des gitans, des astrologues, et même un moine qui prêche de la manière la plus drôle et la plus délicieuse du monde.» (trad. Mossa).

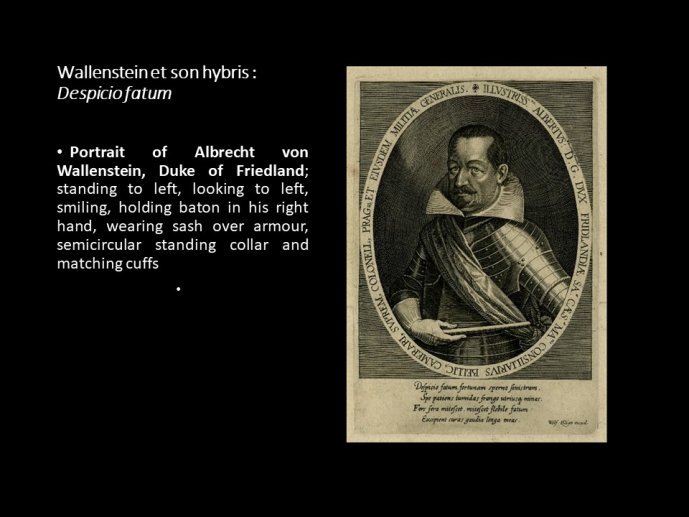

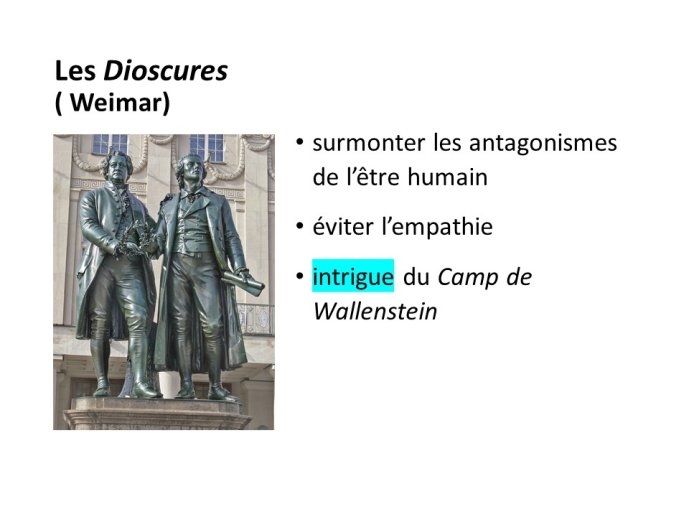

Le camp de Wallenstein est la première partie de la trilogie que Schiller a consacrée à Wallenstein, personnage énigmatique et stratège de génie, qui fut nommé généralissime des armées autrichiennes pendant la guerre de Trente Ans. Ce texte est caractéristique du classicisme allemand qui cherchait à concilier raison et passion, affiner l’analyse psychologique et réfléchir au sens de l’histoire universelle. Le héros éponyme n’apparaît pas du tout dans cette première pièce, il est présenté de manière indirecte car l'argument essentiel du Camp de Wallenstein est le dévouement des mercenaires à un condottiere charismatique.

Le spectateur découvre le quotidien des soldats, leurs conversations, jeux, beuveries, jusqu’à ce que surgisse un moine capucin dont les remontrances constituent la deuxième phase de la pièce. Mais voilà qu’arrive la nouvelle d’un contrordre donné par l’empereur qui somme les mercenaires de se remettre en route. Ces derniers se demandent à qui obéir : à l’empereur (puisque les troupes sont à son service) ou à Wallenstein, chef de leur régiment ? Finalement ils optent pour la sédition et décident de rester en Bohême aux côtés de Wallenstein. Cet argument disparaît chez Verdi. Son opéra conserve certes le rythme allègre, la succession rapide de scènes courtes et la description du quotidien des soldats, mais l’arrière-plan n’est plus ni la Guerre de Trente Ans ni la Bohême ni l’allégeance à un chef d’armée magnifié.

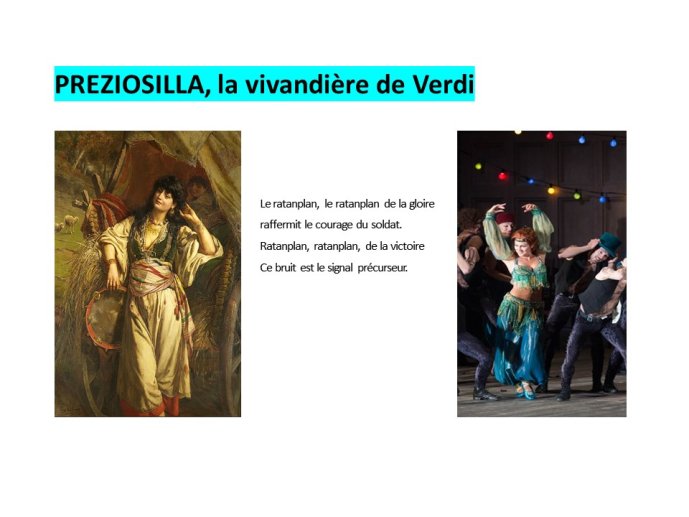

Le point commun des deux auteurs est la représentation réaliste et comique de la soldatesque, foule bigarrée dans la tradition shakespearienne. Cependant les personnages de Schiller ont des origines sociales variées et représentent des types psychologiques : paysan roublard, maréchal des logis raisonneur, courageuse vivandière, nouvelle recrue enthousiaste, capucin à la verve truculente, etc. Verdi, lui, ne retient que quelques-unes de ces figures individualisées et ce transfert lui fait placer d’autres accents. Par exemple, il traite plus poétiquement et dramatiquement les lamentations des paysans appauvris par la guerre, alors que la roublardise est illustrée par un colporteur malhonnête, ce qui modernise la critique sociale et peut inciter à compatir et avec les soldats et avec les paysans. Il reprend aussi presque littéralement (en l’abrégeant) le sermon du capucin, pastiche que Schiller avait rédigé pour parodier deux textes d’un célèbre prédicateur baroque, Abraham a Santa Clara. Mais, chez Verdi, c’est la gitane -succédané de la vivandière de Schiller- qui prend en quelque sorte le relais du moine, fait appel aux tambours et relance l’ardeur au combat.

En définitive, Verdi fait comprendre le sens profond du Camp de Wallenstein : l’antagonisme entre liberté et nécessité, entre la vocation de librement et délibérément s’exposer au danger et pourtant la nécessité de se soumettre à une force supérieure, ou encore la liberté de désobéir au nom d’un idéal même si le prix à payer est la mort.

Mots clés : Théâtre allemand (genre littéraire), Giuseppe Verdi (1813-1901), Adaptations pour l'opéra, Friedrich von Schiller (1759-1805), La Force du destin (opéra-1861)

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Bibliographie sélective

1) Sources

Friedrich SCHILLER, Wallenstein, Introduction et traduction en français par Gilles Darras, Paris, L’Arche, 2005.

Federico SCHILLER, Wallenstein, poema drammatico in tre parti, traduzione del Cavaliere Andrea Maffei, « Il Campo del Wallenstein », Tomo 1, Milano, Pirola, 1845.

2) Études critiques

Elsa BIENENFELD, « Verdi and Schiller, in : The Musical Quarterly, Vol. 17, 2/ 1931), p. 204-208.

Jean-François CANDONI, « Verdi et la littérature allemande. La figure du proscrit dans ‘Die Räuber’ et ‘I Masnanadieri’ ». [En ligne : https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/verdi_et_la_litterature_allemande_la_figure_du_proscrit_dans_die_rauber_et_i_masnadieri_jean_francois_candoni.57773].

« Friedrich Schiller, 200e anniversaire de sa mort - histoire et historiographie », Études germaniques, 4/2005.

Matthias LUSERKE-JAQUI (Hrsg.), Schiller Handbuch, Stuttgart Weimar, Metzler, 2011.

Jean-Marie VALENTIN, Friedrich Schiller et les écrivains français. Du génie dramatique révolté au chantre de l’humanité, in : Études Germaniques, 2006/3, p. 347-365.

Dans la même collection

-

De Rivas à Verdi : la question du salut / Georges Zaragoza

ZaragozaGeorgesDans cette communication, Georges Zaragoza replace dans le courant littéraire de son époque le drame romantique Don Álvaro o la fuerza del sino (1835) d'Ángel de Saavedra [Duc de Rivas] qui

-

Verdi, la Russie et le destin, un thème profondément slave / Walter Zidaric

ZidaričWalterDans un premier temps, cette communicaton contextualise la naissance de l'opéra 'La Force du destin' dans la Russie de l'époque et explique les choix de Giuseppe Verdi qui fait adapter par son

-

L'ombre du Grand Opéra meyerbeerien et l'héritage du drame romantique français dans la "Forza del d…

LehmannMichelDans cette communication, Michel Lehmann analyse comment Verdi dans La Forza del destino, s’affranchit des contraintes du classicisme formel de l’opéra des années 1840-1860, à la fois par un travail

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Sur les chemins du "Gral" entre raison et imagination : réécritures allemandes de la légende de "Pa…

KnopperFrançoiseDepuis Tannhäuser et Tristan und Isolde, Parsifal complète la galerie des légendes médiévales que Wagner modèle à sa guise, porté par une volonté puissante de réaliser son projet ambitieux, celui d’un

-

Le conte de Grimm "Hänsel et Gretel" : enfance, nature et poésie / Françoise Knopper

KnopperFrançoiseLe conte adapté à l’opéra a produit des œuvres marquantes du répertoire lyrique, mais en petit nombre. Les opéras inspirés d’un conte forment aussi un ensemble hétérogène, signe des difficultés

-

La légende de Tannhäuser réinterprétée par Ludwig Tieck (1799) : la puissance obsédante du sentimen…

KnopperFrançoiseVerdi et Wagner ont toujours affiché l’intention d’engager un processus de révolution au sein de l’opéra, révolution aussi bien idéologique qu’esthétique. 'Tannhäuser' (1845) et 'Il trovatore' (1853)

Sur le même thème

-

Rois et reines dans le dramma per musica italien, des origines à l’orée du XVIIIe siècle

EouzanFannyUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle

MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

La musique du « Va pensiero » : pastiche biblique, imaginaire patriotique, apax de choeur d’opéra

LehmannMichelLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

Nul n’est prophète en son pays : Rossini, du Mosè napolitain (1818) au Moïse parisien (1827)

AstorDorianLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

La Bible dans la peinture italienne du XIXe siècle

NardoneJean-LucLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

Nabucco et la Bible : entre source d’inspiration et écarts

CourtrayRégisLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

Le Nabucco de Verdi, actualisation miraculeuse de clichés bibliques

GaudardFrançois-CharlesLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

« Si seulement il m’aimait » : contrariétés et âmes torturées dans les opéras de Verdi

LehmannMichelDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une

-

Défenses d’aimer. Les obstacles à l’amour dans le drame wagnérien

ImperialiChristopheDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une

-

Le malheur de s’appeler Eugène. Du roman en vers de Pouchkine (1833) à l’opéra de Tchaïkovski (1879…

ZidaričWalterDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une

-

Des Souffrances du jeune Werther (1774) aux souffrances de Charlotte dans l’opéra Werther (1892) : …

MalkaniFabriceDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une

-

L’aveu de Phèdre à Hippolyte : un défi pour l’opéra (1733-1821, de Paris à Milan)

GrosperrinJean-PhilippeDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une