Notice

Bwete Dissumba des Apindji et des Ghisir du Gabon

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Bwete Dissumba, cérémonie Mozenguè

On distingue, dans cette vidéo deux communautés du Gabon central, les Apindji, vêtus de simples pagne et torses nus et les Ghisir, très habillés et très maquillés.

Le Mozenguè est la plus grande cérémonie du Bwete dissumba, qui dure 3 jours.

Nous avons filmé la dernière nuit. Ordinairement, le Mozenguè est rattaché à un thème joyeux et c'est la plus fastueuse de toutes les cérémonies, une véritable invitation à la réjouissance.

Les Apindji du Gabon se divisent en deux groupes : ceux de l’amont de la Ngounie, vers Mouila, les « Assi ngôngô » (« les gens de là haut ») et ceux de l’aval de la Ngounie, vers Fougamou, les « Assi kôyi » (« les gens de l’aval »), qui cohabitent plus avec les Ghisir.

Les Apindji dansent plutôt la nuit. On dit “Maganga assi meye omanda” : “le médicament n’aime pas le jour”, ce qui signifie que le Bwete ne se fait pas la journée.

Le groupe Nyobe (signifiant “le début du commencement”) est formé par les Apindji, tandis que les Ghisir se regroupent au sein du groupe “Konde Ya Maganga” (“la femme préférée du mari”). La seule ethnie habilitée à danser le Bwete avec les Apindji est l’ethnie Ghisir.

L'enjeu majeur de cette cérémonie est la conservation du fait culturel à travers les générations, d’autant plus que les Apindji considèrent qu’ils possèdent la paternité du Bwete. C’était la principale raison de cette grande cérémonie à Libreville, enregistrée la nuit du samedi 30 juin à la matinée du dimanche 1er juillet 2019. Il fallait sortir ce groupe de l’anonymat. Le corps de garde (“nganza”) apindji dans la vidéo est certainement le premier corps de garde reproduit de la sorte à Libreville. Les branchages très présents au cours de la cérémonie et que l’on peut voir dans la vidéo rappellent que le Bwete se danse originellement dans un milieu naturel, en forêt.

Le Bwete (nom désignant le Bwiti en apindji), phénomène social et religieux majeur de l'Afrique équatoriale, est l'élément culturel et cultuel majeur des populations du Gabon. Le Bwete est compris comme une forme du culte des ancêtres. Il s’agit en même temps d’une société initiatique secrète dont le but est d'organiser et de coordonner la vie religieuse et sociale, mais aussi d’un nom générique pour les séances nocturnes de danse.

Il existe plusieurs variantes du Bwete tels que le "Bwete ndea" et le "Bwete missoko".

Le "Bwete dissumba" quant à lui est exclusivement masculin. C’est un Bwete de la connaissance, cest la mère du Bwete. Les Apindji sont considérées comme des conservateurs et les dépositaires du rite. La preuve, la langue apindji est employée comme langue "liturgique" du Bwete par les autres communautés qui pratiquent ce culte. Ainsi, dans la vidéo, les Ghisir chantent également en apindji.

Le Bwete est une institution éducative, les aînés ayant pour rôle de protéger les jeunes. Dans les danses, l’ordre est respecté, allant du jeune initié au plus ancien. Les règles de savoir-vivre données par le Bwete tracent pour les jeunes gens les limites de leurs devoirs et de leurs droits, fixant aussi les relations avec la famille, avec le clan, avec le Bwete et avec les ancêtres. Cette éducation donnée par des hommes d'expérience comporte une série d'instructions portant sur les principes éthiques, la religion et la discipline de la communauté. Elle est dispensée aux jeunes gens pendant une période de six mois à un an.

Le Bwete passe pour être un intermédiaire entre Nzambe Kana (Dieu l'incomparable ) et l'Homme, mais aussi entre la société des vivants et celle des ancêtres.

Auteur - réalisateur : Samy Ginet MAGHOUMBOU

Vidéaste (caméra, son et montage) : Caroline CHAUVET

Organisateur de la cérémonie : Aimé BENGOU MOUKOULA (Kombo= Ghé kokossoho émbaloua ya di nyama)

Groupes Bwete présents : Nyobe (Apindji) et Konde Ya Maganga (Ghisir)

Origine des membres des groupes Bwete : Libreville, Lambarene et Mouila et alentours, Fougamou et alentours

Dates de tournage : nuit du samedi 30 juin à la matinée du dimanche 1er juillet 2019

Lieu : Montalier, dans la banlieue du quartier de Nzeng Ayong, Libreville, Gabon

Dans la même collection

-

En mémoire et en honneur à Dina Correa Mendy

REBUFA Olivier

Hommage à la napëne Dina Corréa Mendy, guérisseuse traditionnelle manjak qui a exercé plus de quarante ans. Elle nous a quitté le 8 février 2018. Entre Dakar au Sénégal et la région de Canchungo en

-

Un sabato di ramadan alla Moschea nera di San Paolo (Brasile)

JACQUEMOT Armelle

Fondata nel 1974 da un gruppo di giovani afro-brasiliani ispirati ai Black Muslims, la Moschea nera di San Paolo ospita la più grande comunità di musulmani africani della Grande San Paolo - originari,

-

Pragas : assainissement à Recife, Etat du Pernambuco, Brésil

JACQUEMOT Armelle

À Recife, dans le Nordeste du Brésil, le manque d'eau courante et d'assainissement profite aux rats, cafards, scorpions et moustiques tigre qui sévissent dans toute la ville. Avec ses collègues du

-

Pragas : pest extermination in Recife, State of Pernambouco, Brazil.

JACQUEMOT Armelle

In Recife (Brazil), the non-existence of sanitation and the lack of tap water make it easy for rats, scorpions and tiger mosquitos to spread, and they run rampant throughout the whole city. With his

-

Urgences (Marília, Etat de São Paulo, Brésil)

JACQUEMOT Armelle

Urgences présente la réalité du travail quotidien accompli par les chauffeurs-secouristes et les opérateurs de la Centrale d’ambulances de la ville de Marília (Etat de São Paulo/ Brésil),

-

Un samedi de Ramadan à la Mosquée noire de Sao Paulo (Brésil)

JACQUEMOT Armelle

Fondée en 1974 par un groupe de jeunes afro-brésiliens inspirés des Black Muslims, la Mosquée noire de São Paulo abrite la plus grande communauté de Musulmans africains de la Grande São Paulo

-

Dynamisation manuelle d’une solution d’Arnica 6 CH à partir d’une solution d’Arnica 5 CH(Pharmacie …

JACQUEMOT Armelle

A l’image de ce qui se passe dans d’autres pharmacies dites « de manipulation », nombreuses au Brésil, Patricia réalise ici pour la pharmacie homéopathique d’État de São Paulo, la préparation manuelle

-

Les filles d’Eugénie

Trois rencontres avec un génie

-

Cérémonies et rituels de l’umbanda : la fête des enfants Marília, État de São Paulo Brésil, les 13 …

JACQUEMOT Armelle

Terreiro du Vieux-noir Pai Fabiano, Marília, État de São Paulo (Brésil), les 13 et 14 octobre 2001

-

Guérir des visions nocturnes : pratique de soin par un devin-guérisseur aka du village d'Enyelle, …

DUDA Romain

Armand, 14 ans, souffre de visions nocturnes depuis plusieurs années. Ses rêves sont régulièrement visités par des Mami Wata, sirènes ou génies des eaux symboles de sexualité et de féminité. Ces

-

Baguenaude au Musée de l'Homme : du sens du mal à la gestion de crise par Michel Ogrizek

EPELBOIN Alain

OGRIZEK Michel

Médecin de brousse, migrant à travers le continent africain pendant près d'une décennie des années 1975 à 1982, du Sahara aux savanes sahéliennes, de la forêt primaire aux mangroves des bords de mer,

-

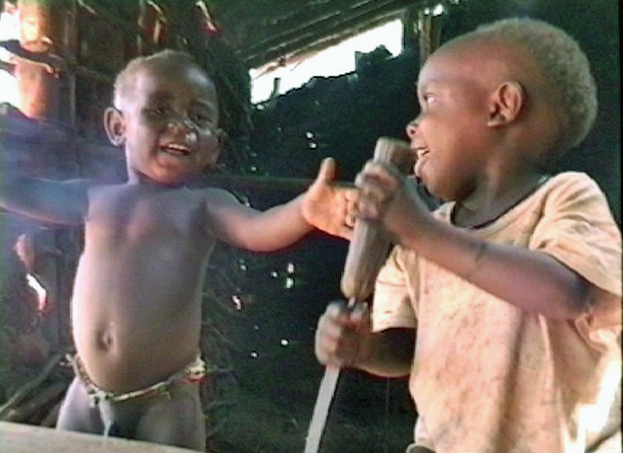

1993 Epelboin A. Chronique aka, 2 décembre 1993 Akungu, Lobaye RCA : dictature du petit cousin

Le fils de Mangutu est soumis à la dictature de son cousin plus jeune que lui, c'est à dire du fils unique de Mbonga, frère ainé de sa mère. L'enjeu c'est une dangereuse lime métalique avec laquelle

Sur le même thème

-

Danse et handicap #1 - Danser et vivre les yeux fermés : aller au bout de ses rêves

HAUSTANT Fabienne

Danse et handicap #1 - Danser et vivre les yeux fermés : aller au bout de ses rêves

-

Shakespeare and the ‘spots of heaven’

CHIARI Sophie

'Shakespeare and the spots of heaven' is a talk given by Sophie Chiari on the occasion of an international conference entitled 'Preserving the Cultural Skyscape'.

-

La nuit est belle ! Respectons-la...

VAUGLIN Isabelle

Initiée par l'agglomération du Grand Genève, « La nuit est belle ! » est une action dont le but est de sensibiliser le grand public aux nuisances engendrées par la pollution lumineuse en demandant aux

-

Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…

ZARCONE Thierry

Historien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en

-

L'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique d…

LEFRANçOIS Frédéric

L'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique de Derek Walcott

-

Faire exister les nouvelles attentions : atelier de Julie Perrin et Pascale Gille

PERRIN Julie

GILLE Pascale

Par un atelier et une discussion, Julie Perrin et Pascale Gille soulignent comment les danseurs et danseuses continuent de faire bouger les lignes du "partage du sensible", en jouant de la frontière

-

Faire corps avec le document : les chorégraphes contemporains face aux crises et aux conflits

Cette communication se centre autour de pièces chorégraphiques qui abordent des situations de crises politiques, économiques, humaines, à travers des matériaux documentaires. Il s’agit de dresser un

-

Les formes de réparation dans les arts de la scène à l’épreuve de la Covid-19 (visio)

RIEDLER Juliette

BURIGHEL Giuseppe

Le webinaire propose un retour sur la journée d’étude et de pratiques artistiques " Les formes de réparation dans les arts de la scène à l’épreuve de la Covid-19 " (qui s’est déroulé le 23 mars 2022 –

-

Man-Woman, Prophet-Priest: Charisma and Chauvinism in Hebrew modernism

OFENGENDEN Ari

«Homme et femme il les créa», masculin et féminin dans le droit et les sociétés monothéistes

-

Les relations homme-femme dans la Kabbale: centre du culte et centre du peuple ?

ROBBERECHTS Édouard

«Homme et femme il les créa», masculin et féminin dans le droit et les sociétés monothéistes

-

Le sanctuaire de la colline de l’Yeuse à Murviel-lès-Montpellier (34).

Le sanctuaire de la Colline de l’Yeuse est situé sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, en périphérie de l’agglomération antique du Castellas, identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses. Cette

-

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre