Notice

Évolutions et transformations architecturales du temple central du lieu de culte ouest de la ville de Briga (Eu, Bois-l’Abbé, 76)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Située en Gaule Belgique, à proximité de la frontière occidentale avec la Lyonnaise, Briga (Eu, « Bois-l’Abbé », 76) offre un cas d’étude privilégié pour percevoir l’évolution d’un lieu de culte d’une agglomération du territoire de la cité des Bellovaques. Une décennie de recherches programmées, menées sous la direction d'Étienne Mantel (DRAC - SRA de Normandie), a permis de documenter, en bordure ouest de la ville (îlot I), un complexe monumental constitué d’édifices publics maçonnés et son environnement. Le réaménagement de cette zone entrepris au début du Ier siècle ap. J.-C. pérennise le lieu de culte gaulois implanté, à partir de la Tène moyenne, en position dominante sur le plateau de « Beaumont ». Dans une région où les ensembles publics récemment fouillés et phasés sont relativement peu nombreux, la documentation connue à Briga permet d’étudier l’organisation d’un important lieu de culte du nord des Trois Gaules entre ses premières phases de romanisation au Ier siècle ap. J.-C et son démantèlement dans le dernier quart du IIIe siècle. Par son importance dans le dispositif religieux et sa position centrale dans l’aire sacrée, ce monument reflète les choix architecturaux effectués lors des chantiers successifs. Comment évolue son plan et quelles sont les transformations architecturales induites par ces changements ? L’édifice à plan centré fréquenté au cours du Ier siècle est remplacé, dans les premières décennies du IIe siècle, par un temple sur podium d’ordonnance classique, une mutation qui modifie de manière substantielle sa perception dans le lieu de culte. Au début du IIIe siècle, un édifice « mixte » monumental de 27,6 m par 32 m, associant des caractéristiques du plan centré et du temple canonique, est élevé à cet emplacement. L’analyse des plans, de leur place dans l’aire sacrée et la restitution de la volumétrie des édifices successifs permet de mener une synthèse sur les transformations architecturales qui affectèrent le bâtiment le plus important de cet espace religieux.

Communicant

- Jonas Parétias (Université de Strasbourg, UMR 7044 Archimède)

Comité d'organisation

- Sandrine Agusta-Boularot (UPVM et ASM)

- Maryline Bovagne (Inrap Midi Méditerranée)

- Stéphanie Raux (Inrap Midi Méditerranée)

- Grégory Vacassy (Inrap)

- Ghislain Vincent (Inrap)

Réalisation - Lambert Capron

Thème

Dans la même collection

-

De la Transalpine à la Cisalpine : étude comparée des dépôts monétaires en contextes cultuels (IIe …

La monnaie apparaît dans le sud de la Gaule au VIe s. av. n. è., avec les productions de la colonie de Marseille, puis celles d'Emporion. Les monnayages de ces deux cités se diffusent à l'ensemble de

-

Urbanisation, gestes et dépôts rituels aux premiers temps d’Vcetia : le site de l’ancienne gendarme…

Une fouille préventive menée de 2016 à 2017 par l’Inrap, environ 300 mètres au nord du centre- ville d’Uzès, a mis au jour sur 4000 m2 tout un pan de quartiers intra-muros de la ville antique, du Ier

-

Stips et sanctuaires dans les Alpes du Sud.

Mons seleucus/La Bâtie-Montsaléon est une cité antique fouillée dès 1799 par les deux premiers préfets des Hautes-Alpes, Bonnaire puis Ladoucette. Elle recèle encore bien des surprises archéologiques,

-

Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.). Bilan d’un programme et nouvelle…

L’Atlas et le colloque, tous deux intitulés Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.), sont le fruit de plusieurs années de travail à la fois collectif et collaboratif. Après

-

Dédicaces au numen et au genius impériaux en Gaule Narbonnaise et dans les provinces limitrophes (I…

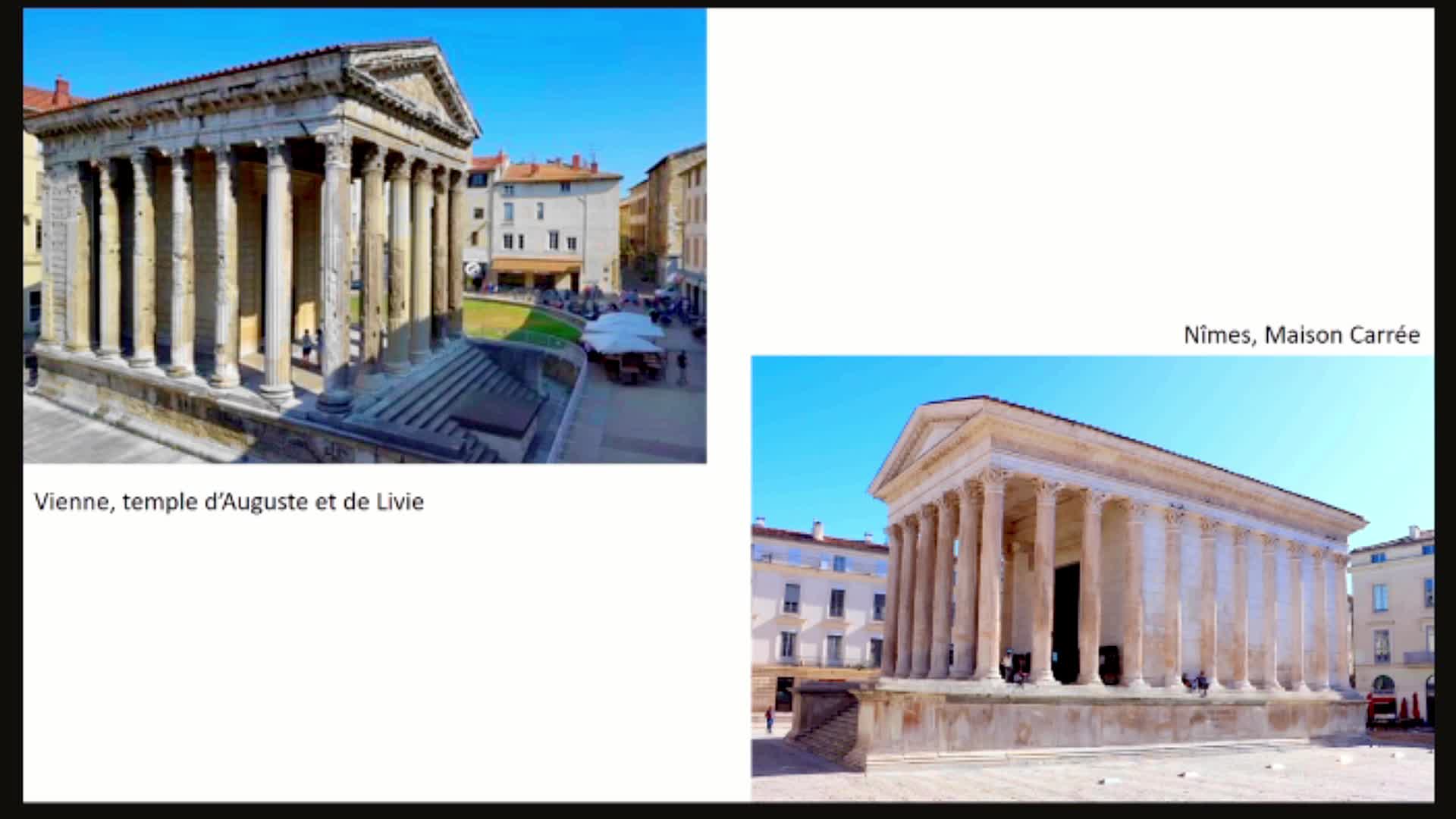

Si les monuments du culte impérial de Gaule méridionale (dont certains comptent parmi les mieux conservés du monde romain) ont fait l’objet de nombreux travaux, les lieux de culte plus modestes et les

-

Les sanctuaires de Chassenon et Saint-Cybardeaux : nouvelles données sur le fait religieux en Chare…

Depuis plusieurs années, les sanctuaires charentais de Chassenon et de Saint-Cybardeaux font, à l'instigation du Conseil départemental de la Charente, l'objet de nouvelles campagnes de fouille qui

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

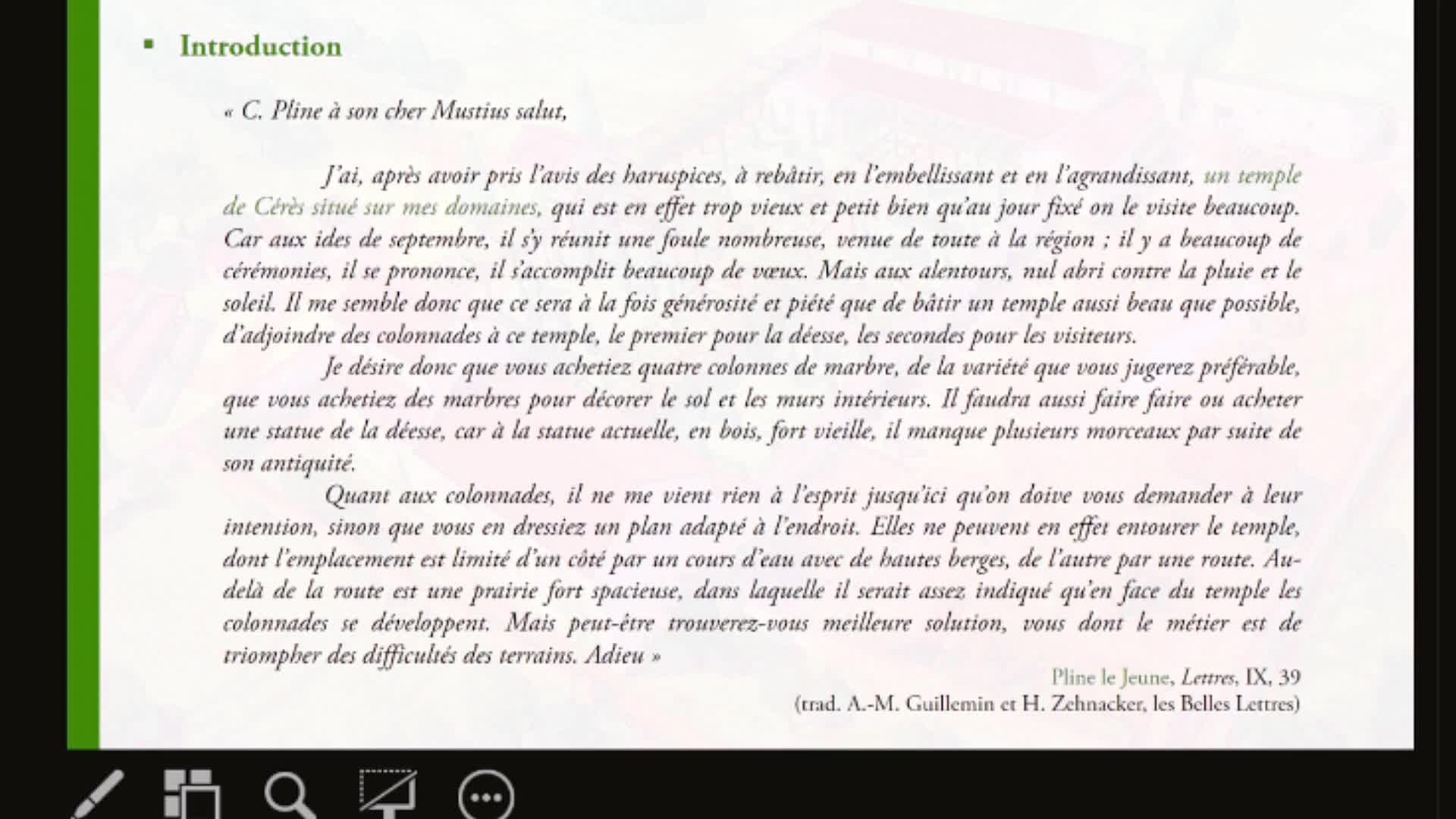

« Aedes Cereris in praediis » : temples et pratiques rituelles dans les villae de Gaule Lyonnaise.

Les instructions que Pline le Jeune donne à l’architecte Mustius, au sujet de la reconstruction et de l’embellissement du temple de Cérès qu’il a fait bâtir sur l’un de ses domaines ruraux (Lettres IX

-

L’aire de l’ex Hôtel Couronne : structures et rituels d’un lieu de culte à Augusta Praetoria (Aosta…

La fondation en 25 av. J.-C. de la colonie d’Augusta Praetoria, implantée au croisement des voies qui, franchissant les cols Alpis Graia et Alpis Poenina, mènent aux provinces Transalpines, s’intègre

-

Modelli indigeni e tipologie centro-italiche nell’edilizia sacra dei territori transpadani e di alc…

La documentazione assegnabile al II sec. a.C. e riferibile a edilizia templare di matrice centro- italica si ha nelle colonie più antiche a nord del Po, Aquileia e Cremona, ma risulta sostanzialmente

-

Préambule méthodologique à l’étude des mobiliers cultuels en usage dans les sanctuaires et premiers…

En dépit du nombre limité de sites de sanctuaires ayant livré des artefacts supports de croyance finement exploitables, la communication s’attachera, après une définition stricte du cadre et des

Sur le même thème

-

Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…

ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en

-

Permanences et innovations dans les pratiques rituelles du pays de Martigues (IIe s. av. J.-C. - II…

De la Côte Bleue à l’embouchure du Rhône, la région de Martigues est le siège de nombreux sites protohistoriques et antiques dont les fouilles ont révélé à la fois l’importance et la diversité. Après

-

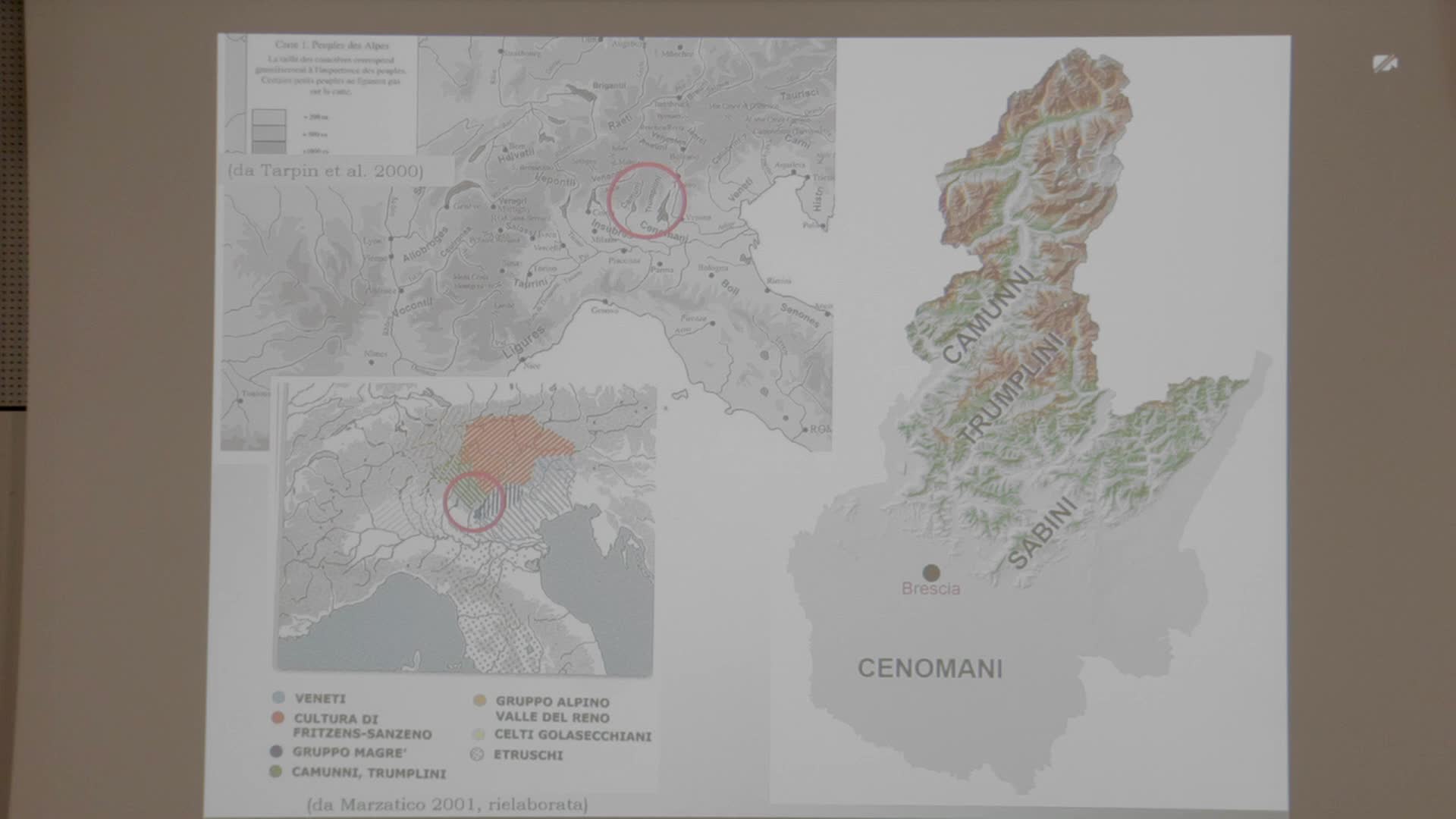

Un nuovo luogo di culto a Giove Eterno nelle valli bresciane, tra religiosità indigena e interpreta…

Recenti indagini archeologiche in Val Sabbia nel territorio di Brescia (BS - Italia del Nord) hanno portato alla scoperta di un nuovo luogo di culto di età romana, sorto forse su di un precedente

-

Préambule méthodologique à l’étude des mobiliers cultuels en usage dans les sanctuaires et premiers…

En dépit du nombre limité de sites de sanctuaires ayant livré des artefacts supports de croyance finement exploitables, la communication s’attachera, après une définition stricte du cadre et des

-

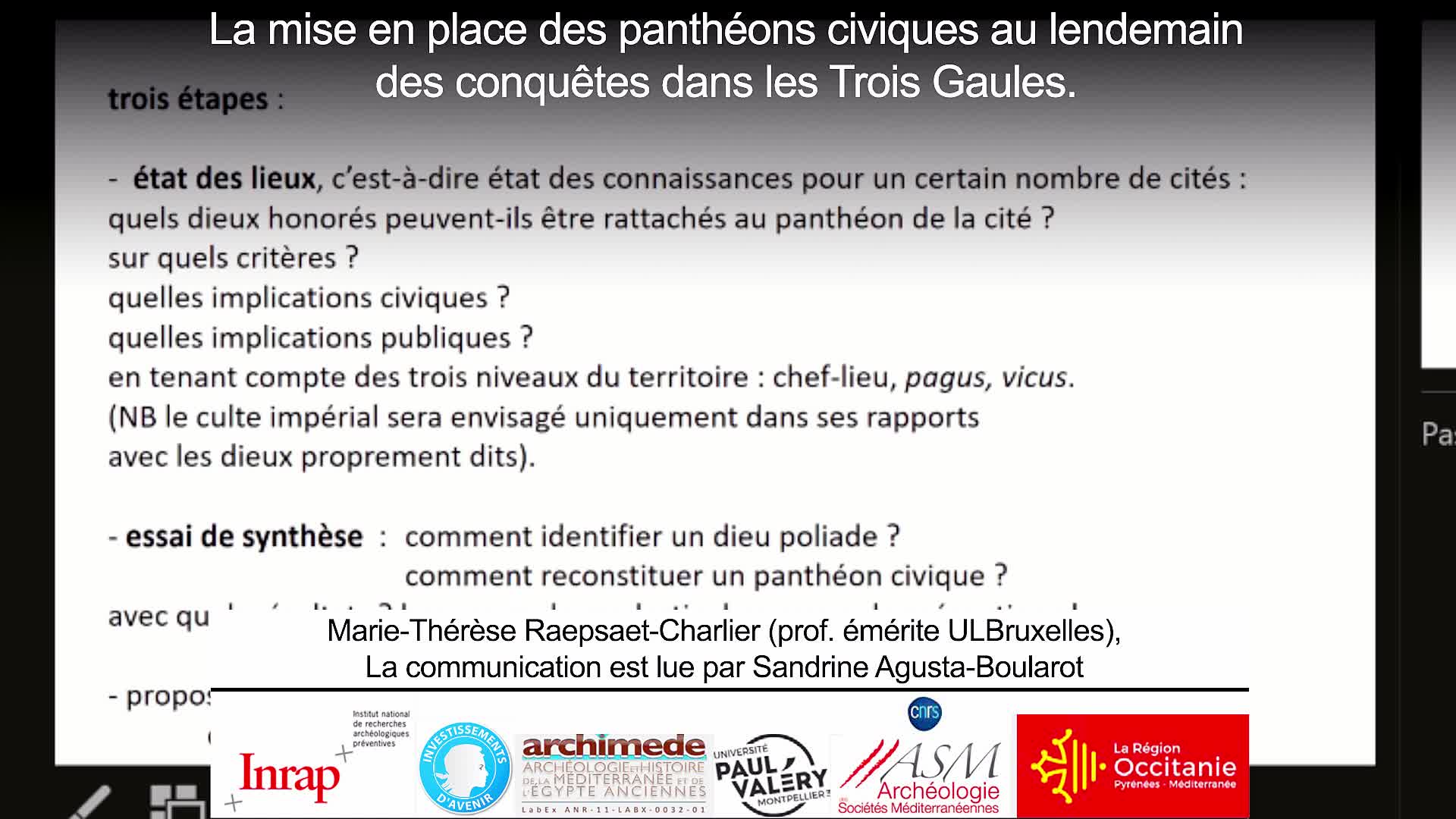

La mise en place des panthéons civiques au lendemain des conquêtes dans les Trois Gaules.

La mission qui m’a été confiée s’est révélée particulièrement ardue à remplir. Les faiblesses de la documentation épigraphique, l’ampleur de la zone concernée, le caractère épars et souvent disparate

-

Le temple de Clastre à Fox-Amphoux (Var). Une agglomération et un sanctuaire aux confins de la cité…

Le sanctuaire de Fox-Amphoux se situe dans le Haut-Var, à quelques kilomètres au sud du Verdon et à la frontière du territoire de la cité de Forum Iulii/Fréjus. Bien que le site archéologique soit

-

Les dieux indigènes et la naissance de la ville romaine : Le dieu Nemausus à Nîmes : épigraphie, to…

Le dieu Nemausus est éponyme de la ville de Nîmes, chef-lieu d’une cité latine largement établie, la colonia Augusta Nemausus. C’est un premier trait d’originalité car le sanctuaire qui atteste sa

-

Lieux de culte, pratiques rituelles et espaces lacustres et dans la cité de Vienne

De l’examen des sources textuelles gréco-latines, il ressort que les grands lacs formaient une des composantes essentielles des paysages du domaine circumalpin. Dans le cadre de cette contribution

-

Le sanctuaire de la colline de l’Yeuse à Murviel-lès-Montpellier (34).

Le sanctuaire de la Colline de l’Yeuse est situé sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, en périphérie de l’agglomération antique du Castellas, identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses. Cette

-

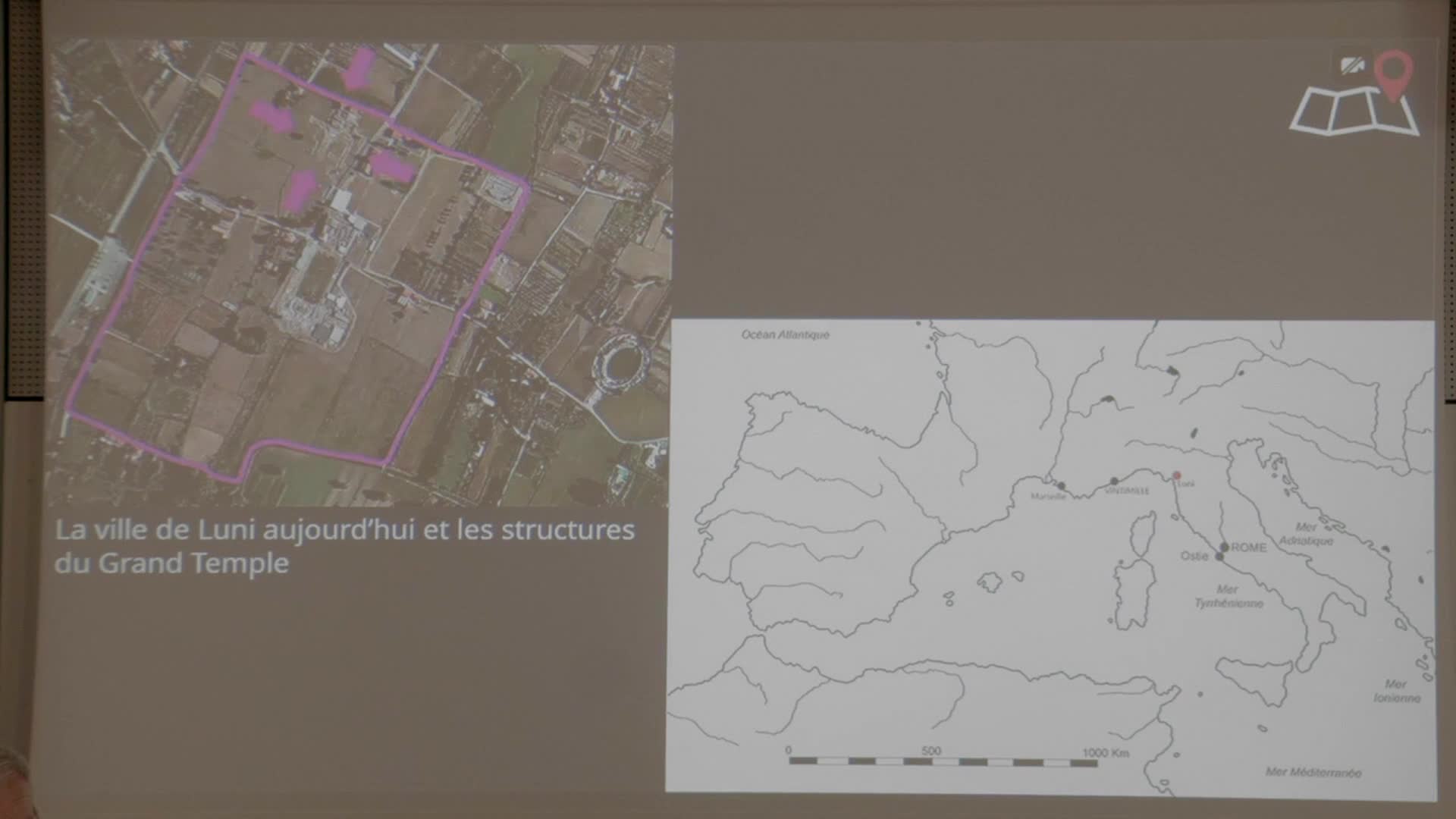

Nouvelles données sur le Grand Temple de la ville romaine de Luni (La Spezia, Italie).

Le Grand Temple est situé dans l'angle nord-ouest de la ville romaine de Luni, près des murs, dans la zone la plus élevée du site. La première phase de construction remonte à l'époque républicaine,

-

Dédicaces au numen et au genius impériaux en Gaule Narbonnaise et dans les provinces limitrophes (I…

Si les monuments du culte impérial de Gaule méridionale (dont certains comptent parmi les mieux conservés du monde romain) ont fait l’objet de nombreux travaux, les lieux de culte plus modestes et les

-

Colloque international : Lieux de culte en Gaule du Sud et dans les provinces limitrophes (IIe s. a…

Mot de bienvenue de Dominique Garcia, président de l’Inrap, de Frédéric Servajean, directeur du LabEx Archimede et de Réjane Roure, directrice d’ASM-UMR5140. Comité d'organisation