Notice

Font de Gaume - Construction et enjeux symboliques

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Avec ses quelques centaines de représentations magdaléniennes peintes, dessinées et gravées, la grotte de Font-de-Gaume reste un des sites pariétaux paléolithiques majeurs. L'analyse de l'organisation thématique et symbolique révèle la prédominance spectaculaire du bison, le long de l'axe principal du réseau, et l'omniprésence du signe tectiforme jusqu'au fond des galeries. Ce signe géométrique est distinctif de Font-de-Gaume et de trois autres grottes magdaléniennes voisines.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Transcription

Les sociétés de chasseurs qui se sont succédées entre 35 000 et 10 000 ans en Europe ont créé et développé l'art paléolithique: des milliers d'objets gravés et sculptés, des milliers de peintures et de gravures dans quelque 300 grottes, abris et sites de plein air, par exemple Avdeevo, Addaura, Foz Coa, Altamira, Niaux.

Le Périgord, en ces temps glaciaires, offrait aux chasseurs un superbe écrin d'abris et de grottes au creux de ses falaises dorées. Une multitude d'habitats préhistoriques y ont été fouillés et plusieurs dizaines de grottes ornées découvertes. Parmi elles, Font-de-Gaume, une des plus belles. Les images de bison y prédominent et sont plusieurs fois associées à des signes géométriques complexes que l'abbé Breuil appela tectiformes à cause de leur soit-disant ressemblance avec des toits de huttes. Ces images, purement symboliques existent uniquement dans trois autres grottes magdaléniennes voisines : Combarelles, Bernifal, Rouffignac; comparables à celles de Font de Gaume, elles marquent un lien culturel privilégié.

Font-de-Gaume s'ouvre à mi-hauteur d'une falaise de calcaire coniacien. Le réseau, d'abord sinueux et bas, puis étroit et haut est praticable sans difficulté jusqu'à l'extrémité de son grand axe, à 120 mètres environ du porche d'entrée. Les artistes magdaléniens ont investi la quasi-totalité de la grotte, valorisant l'architecture naturelle des galeries et des salles, utilisant les formes variées des parois.

II Voyage dans la grotte

1) Galerie principale

La décoration fut entreprise à l'époque de Lascaux, vers 17 000 ans; mais elle s'est surtout développée pendant la phase moyenne du Magdalénien, entre le 15e et le 13e millénaire. Les ultimes représentations, de fines gravures superposées aux peintures et aux dessins au trait, datent probablement de la dernière partie du Magdalénien.

Tout au long du grand axe de circulation, le dispositif pariétal est sous-tendu par l'effigie du bison. Sur les 2 parois de la galerie principale, sont peints en noir ou en rouge la plupart des 90 bisons de la Grotte; certains sont bichromes et surgravés. Leur impressionnant défilé est rythmé par les concavités de la paroi droite, à hauteur d'homme. La plupart des 22 tectiformes sont dessinés en rouge sur la paroi gauche, parmi les bisons. Quelques chevaux, des rennes et des bouquetins participent au cortège. Avec eux, un nombre important de tracés inachevés ou indéterminables, gravés et peints. Sous une avancée rocheuse, 2 mains négatives noires.

La fameuse confrontation de 2 grands rennes noir et rouge clôture la série picturale de la paroi gauche face à un superbe bison noir à cornes rouges..

Dans ce couloir resserré, large de 1,5 m à 3 mètres, le regard ne peut embrasser qu'une partie à la fois des animaux. Le visiteur découvre donc progressivement le double dispositif en miroir, jusqu'à l'évasement du Carrefour.

2) Le Carrefour

Une frise noire s'y déroule sur quelques mètres; elle fait un contraste saisissant avec la polychromie pariétale de la Galerie. Un coup d'oeil suffit à la voir dans son ensemble et à percevoir la graphie si particulière des dessins nets au trait noir, emboîtés les uns dans les autres.

3) La suite des beaux bisons

La paroi gauche de la galerie au delà du Carrefour offrait en hauteur et incliné vers le bas un bandeau propre à recevoir des représentations. Les peintres ont fait de l'entablement à sa base un sol imaginaire sur lequel se profilent majestueusement 4 bisons. La mise en page est admirable: elle confine à une véritable mise en scène de l'animal. Peut-être un totem, sublimé par une esthétique picturale de premier ordre ? 2 bisons tournés à droite se suivent; un troisième leur fait face tandis que le dernier est à nouveau tourné vers le fond de la grotte. La vue en profil, caractéristique de tout l'art animalier paléolithique, est ici habilement tempérée par de subtiles effets de perspective pour les encornures et les pattes, ainsi que par le jeu des épargnes et des dégradés dégageant du pelage fourni les yeux et les oreilles, galbant les épaules et les cuisses. Ces peintures sont des modèles du classicisme figuratif du Magdalénien moyen, à son apogée.

Un 5e bison est placé plus bas. Sa bosse énorme ajoute au réalisme de ses voisins une emphase propre à Font-de-Gaume. Peu après, la paroi se dérobe, et s'ouvre le Salon des bisons.

4) Le Salon des bisons

Sur les voûtes et le dôme de ce recoin inattendu, les peintres ont composé une fresque tournoyante d'une douzaine de bisons. Quelques signes, de rares silhouettes animales et une figure humaine fantomatique se perdent dans la masse grégaire des bisons disposés en étages concentriques. Ici, le dispositif est globalement visible dans sa totalité. Mais il faut au spectateur entrer dans l'absidiole pour s'apercevoir que chaque bison se déroule sur son support concave selon des angles de vue aussi variables que fugaces. Le spectateur, pris dans le tournoiement des animaux, ressent un étrange envoûtement.

5) La galerie latérale

A son début, la Galerie latérale est large, 4 à 5 mètres; ensuite, elle se resserre et offre des passages très étroits, mal commodes à franchir. Le concrétionnement y était déjà intense quand les magdaléniens y dispersèrent une vingtaine de représentations: une poignée de tectiformes, un ensemble dense de grosses ponctuations sur des stalactites, de rares animaux au trait dont un ours dessiné verticalement. A proximité du Carrefour, quelques grands animaux, des bisons mais surtout 2 remarquables chevaux.

Dessinés en noir, ils sont placés à plus de 2 m de hauteur, dans une situation spectaculaire. Les membres postérieurs du plus grand, à gauche. La queue, la cuisse et l'épaule de l'autre épousent les reliefs de la paroi, preuve d'une inscription pariétale recherchée.

6) Plan de la grotte

Le trajet parcouru dévoile l'essentiel des animaux et des signes. Parmi lesquels le bison occupe la première place.

III Thématique et construction symbolique

1) Thèmes dominants "

1-2) le bison

La force figurative qui lui est donnée est parfaitement manifestée par cet animal noir et gravé, couvert de signes incisés, placé au bas du dispositif stratifié du Salon qui contraste singulièrement avec les dispositifs linéaires réalisés dans la Galerie tels qu'ils apparaissent sur les relevés de Breuil.

Du côté droit, en amont du carrefour, le dispositif est scindé en séquences naturellement délimitées par les volumes plutôt accusés de la paroi.

A l'angle du carrefour, le profil cervico-dorsal du premier bison, noir avec des cornes rouges, suit le bord supérieur saillant de l'ample concavité où l'animal est harmonieusement inscrit. Le volume des représentations est souligné par les dégradés et les perspectives des membres.

Plus loin, se déploie un trio de grands bisons peints, à bosse démesurée, chacun habilement logé dans des conques. La paroi concave et bosselée à la fois, ici fait saillir une épaule, là creuse les reins.

Dans la galerie, la supériorité numérique et picturale des bisons rend secondaires tous les autres thèmes animaliers. En outre, il n'existe pas de petits bisons comme il existe de petits chevaux ou aurochs . Bien au contraire, les peintres leur ont parfois donné des proportions gigantesques, jusqu'à faire se confondre leur bosse avec des profils de mammouths. Il se peut que cette ambivalence graphique ait été volontairement recherchée: c'est ce que laisse penser la liaison plusieurs fois répétée avec des mammouths gravés.

Quelques plages colorées se devinent sous un voile de calcite, dans une zone plus basse et surcreusée de la paroi.

Puis, une seconde file de splendides bisons peints et quelques fois vivement gravés se déroule, en magnifiant à nouveau cette exceptionnelle fusion de l'image et de son support, dans un jeu dynamique de volumes, d'ombres et de lumières.

Sur la paroi gauche, un premier bison, au contour flou et de taille modeste, fait face au grand bison rouge aux tectiformes dont la tête et le poitrail épousent des contours rocheux suggestifs.

1 - 2 tectiforme 31"

Sur ce pastel de Breuil, on voit clairement comment les signes tectiformes sont associés aux bisons et aux mammouths dans la grande galerie. Ensemble, ils structurent la thématique fondamentale de la grotte.

Cependant, à l'inverse de leurs partenaires figuratifs, les tectiformes gravés ou dessinés sont présents dans la totalité du dispositif pariétal.

1-3 mammouth 32"

Le dispositif pariétal compte une trentaine de mammouths, concentrés sur l'axe majeur de la grotte. Là, des paires de mammouths incisés se silhouettent très discrètement, un petit peu à l'écart du cortège des bisons. Des tectiformes les accompagnent. Les mammouths superposés aux bisons ne sont perceptibles que par leurs dômes crâniens qui émergent parfois des bisons ou mieux par leurs longues défenses en quart de cercles.

2) Thèmes secondaires

2-1) le cheval

Dans le double défilé impressionnant des bisons, le cheval aussi passerait inaperçu s'il n'y avait cet individu colorié en brun.

En fait, le thème cheval à Font-de-Gaume, figuré une cinquantaine de fois, ne prend de véritable relief qu'avec la paire dessinée en noir dans la partie initiale et large de la galerie latérale.

Leurs contours floconneux savamment déliés leur confèrent une beauté particulière. L'élan du grand cheval (il mesure 1 mètre 15 de longueur) en fait peut-être un étalon approchant une jument. En effet, les pattes antérieures projetées en avant témoignent de l'animation de l'animal, voire d'une excitation sexuelle, exceptionnellement mise en scène par les Magdaléniens dans les grottes.

L'inscription sur la paroi concrétionnée participe aussi fortement de la mise en valeur de ce couple: en effet, l'attention est attirée précisément sur le relief pariétal de la croupe et de la queue de la femelle atteinte par les membres entreprenants du mâle.

Ce petit cheval tracé avec quelques autres dessins mal spécifiés au fond d'une des galeries latérales du début du réseau est moins spectaculaire.

A l'extrémité opposée du réseau, l'étroite faille du diverticule terminal offre à 2,50 m du sol un attroupement de chevaux, distinctement gravés, confrontés à l'une des 2 représentations félines de la cavité.

2-2) le rhinocéros

L'expression réaliste de ces animaux caractérise également le dessin rouge, fouillé et proportionné du seul rhinocéros laineux de Font-de-Gaume,

2-3) les aurochs

mais pas la peinture en à-plat des aurochs noirs

2-4) les rennes

ni le dessin rouge d'une tête de renne. Ces animaux et ceux de la galerie principale situés au-dessus des lignes de bisons furent probablement figurés au début du Magdalénien, du temps de Lascaux.

Des dessins noirs, haut perchés dans l'angle de la galerie latérale et du carrefour, ont souffert d'un concrétionnement intense. On devine à peine des contours dorsaux de chevaux mais on distingue encore nettement les bois développés de 2 rennes.

En face, dans la suite noire pourtant si visible, le déchiffrement trébuche sur des emboîtements et des superpositions de tracés inachevés d'animaux, combinés avec quelques signes élémentaires, des points, des tirets, des croix. On parvient toutefois à discerner tout d'abord des contours cornus de bisons, puis sur la gauche un avant-train de bison, tête baissée et barbe pointée, enfin le corps gracile d'un renne; sans doute une femelle, placée au-dessus de l'autre peinte en rouge à la limite du Carrefour et de la galerie principale. Comme dans la grotte jumelle des Combarelles, les rennes de Font-de-Gaume, presque une vingtaine, ont une présence symbolique affichée. Par exemple le célèbre couple noir et rouge. La femelle est agenouillée. Les naseaux d'un grand mâle noir, à la haute ramure recourbée vers l'avant, effleurent sa tête.

3) signes et symboles sexuels

Insérés dans les groupements d'animaux ou dispersés au plus profond de la grotte, les signes géométriques accentuent par leur diversité la complexité thématique du dispositif pariétal. Des masques nés de tracés fugaces, astucieusement ajustés sur des pendentifs et des symboles vulvaires dérivés de fentes pariétales maquillées d'ocre rouge, ajoutent l'imaginaire vivant à la thématique abstraite des signes. Tous montrent clairement qu'au delà de la splendeur figurative du bestiaire, l'art pariétal magdalénien est avant tout symbolique

IV Envoi final

La valorisation expressive du bison à Font-de-Gaume en fait un thème distinctif, inégalé ailleurs. L'animal-symbole est intimement associé au signe tectiforme qui, présent partout dans la grotte, recouvre les formes propres aux grottes des Combarelles, de Bernifal et de Rouffignac.

Des aurochs noirs du Magdalénien ancien, aux mammouths surajoutés au cortège des bisons, rennes et chevaux, Font-de-Gaume nous livre l'essentiel de l'art magdalénien en Périgord.

Cette richesse et cette beauté permettent de penser que cette grotte a du être un foyer de rayonnement majeur du Magdalénien.

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

L'Art, mystère de l'homme

VialouDenisJullianMarcelEpisode 10 de la série Le roman de l'homme proposée par Marcel Jullian. Un état des lieux de la communication de l'art de la préhistoire à travers les dernières découvertes : Cosquer, Chauvet, Foz

-

L'Art, grandeur de l'homme

VialouDenisJullianMarcelEpisode 3 de la série Le roman de l'homme proposée par Marcel Jullian. 1879 : découverte d'Altamira. Puis en France ce sont : la Madeleine, Cap blanc, la Mouthe, les Combarelles, Font

Sur le même thème

-

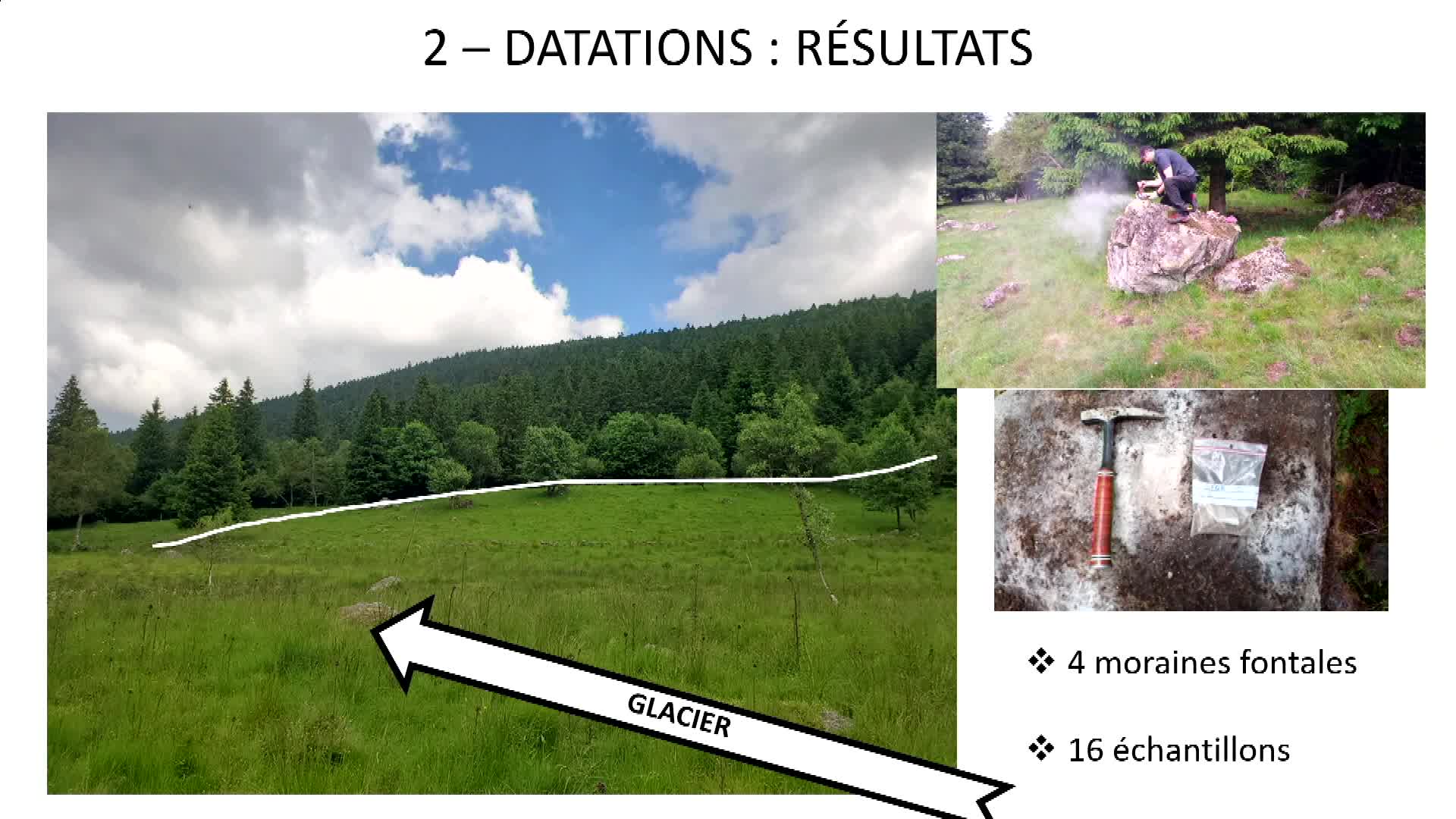

GLAMCE - Dater les paysages glaciaires du Forez : combinaison d’une technique low-tech (Marteau de …

RousselErwanAncrenazArthurArthur Ancrenaz et Erwan Roussel, membres de GEOLAB, présentent le projet GLAMCE.

-

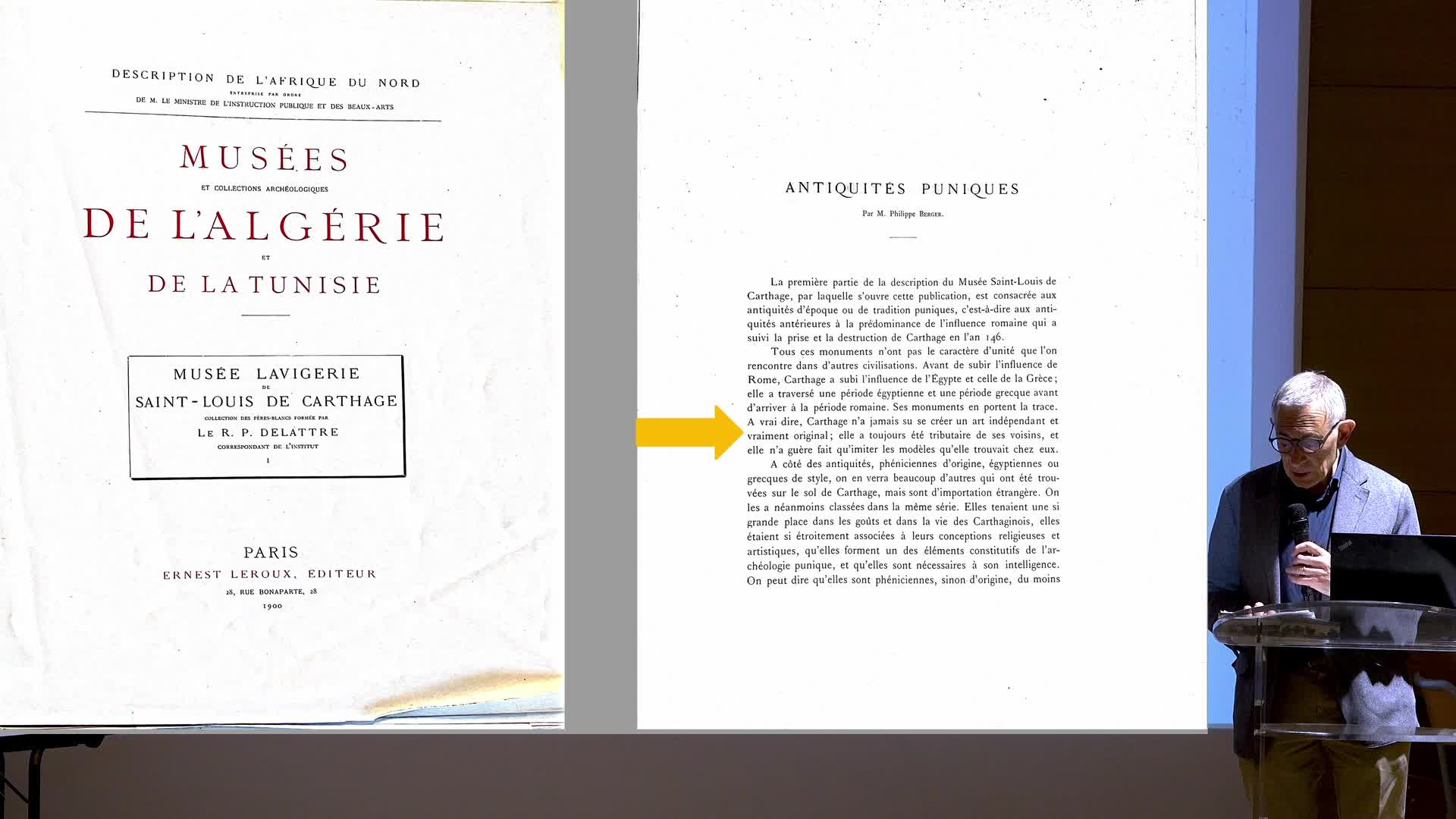

« Fichus, les Phéniciens ! » : Glozel et le repoussoir oriental

ShermanDaniel J.Au moment de l’annonce des découvertes de Glozel, René Dussaud vient de publier l’editio princeps de l’inscription d’Ahiram, fruit des fouilles récentes à Byblos, au Liban...

-

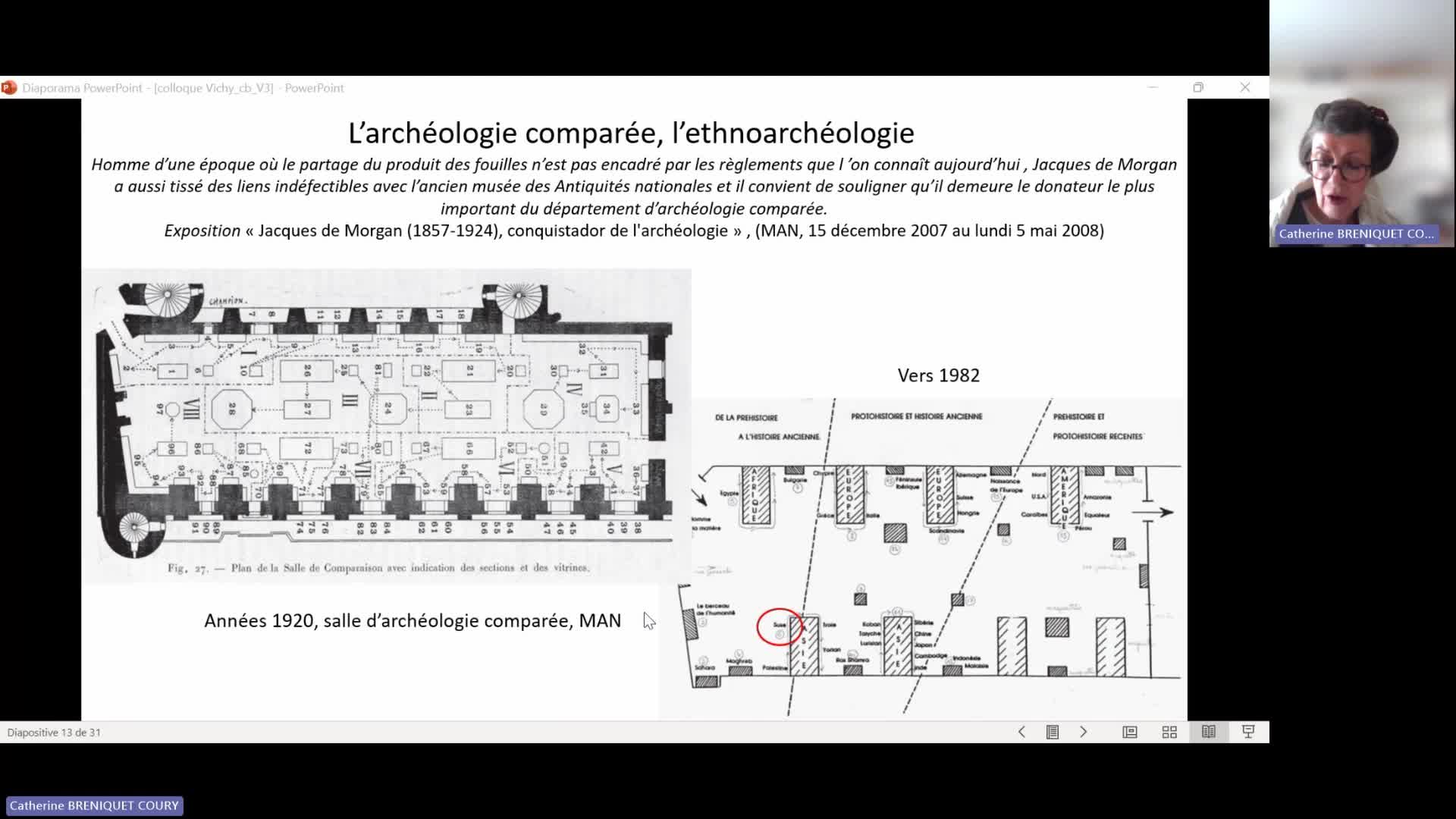

Genèse et apories de la Préhistoire récente au Proche-Orient

BreniquetCatherineCatherine Breniquet revient sur les enjeux de la naissance de la préhistoire récente du Proche-Orient.

-

Le « Mirage oriental » de Salomon Reinach et la question primordiale de l’origine de la civilisatio…

GernigonKarimDès la publication du premier fascicule relatant ses fouilles de Glozel avec Fradin (1925), Morlet fait référence à l'article « Le Mirage oriental » publié par Salomon Reinach en 1893 dans L

-

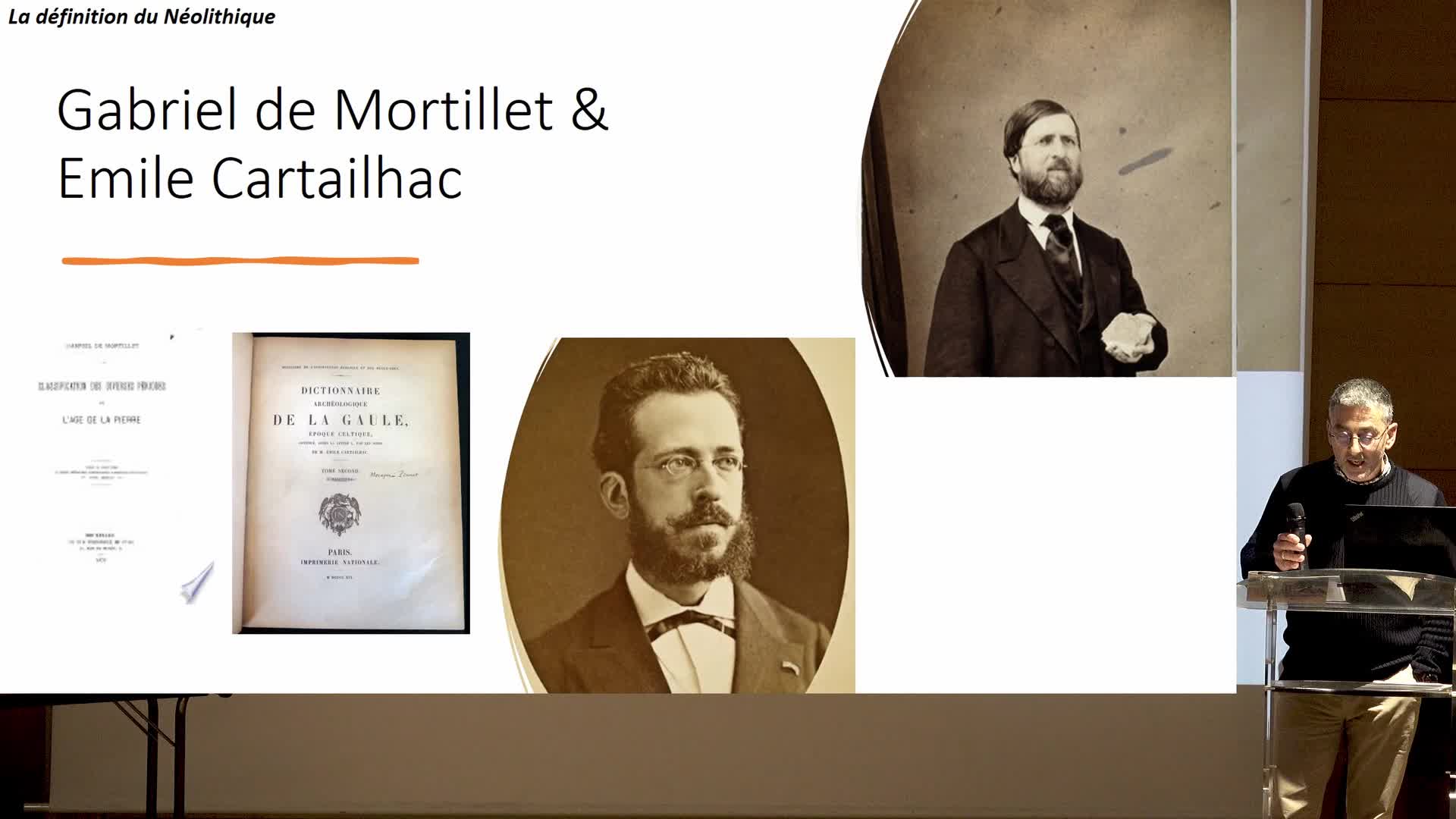

L’archéologie néolithique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : entre construction scientifi…

GilabertChristopheÀ la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question du Néolithique est encore fortement liée à une vision évolutionniste de l’apparition de la « civilisation » en Europe et sur le pourtour

-

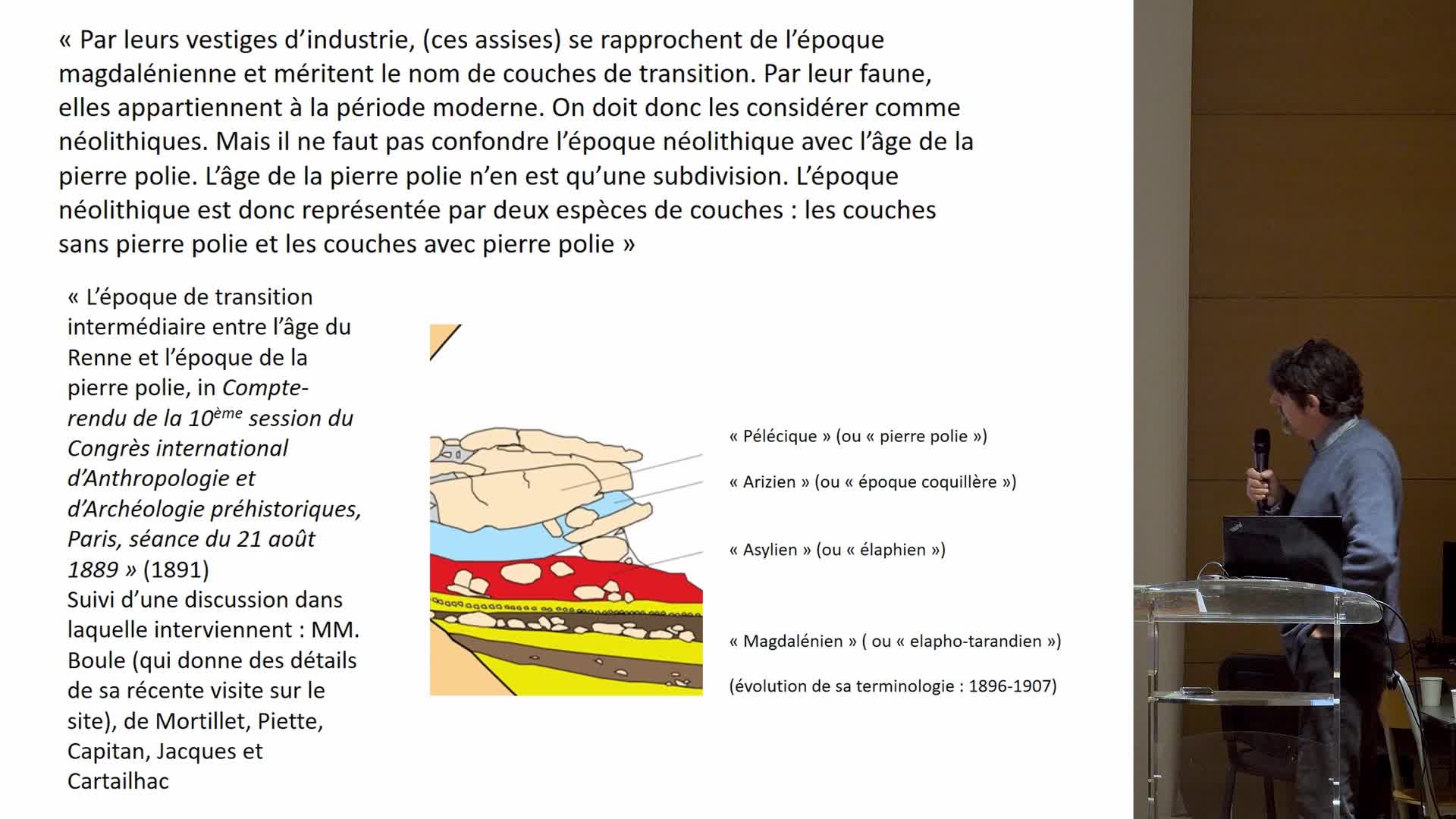

Glozel ou le « trompe-l’œil » d’une nouvelle résolution du hiatus entre Paléolithique et Néolithique

BonFrançoisFrançois Bon s'intéresse à la manière dont s'est difficilement opérée la reconnaissance d'une période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique...

-

Une autre Préhistoire ? Celtomanie et ésotérisme chrétien en Montagne bourbonnaise une génération a…

AngevinRaphaëlRaphaël Angevin s'intéresse aux débats et aux événements concernant l’archéologie préhistorique en Montagne bourbonnaise qui ont précédé l'affaire Glozel...

-

Façonnage de bifaces cordiformes sur éclat par percussion directe minérale et/ou organique, sur les…

BrenetMichelCette démonstration de façonnage de bifaces cordiformes sur éclat en silex du Bergeracois est réalisée par percussion minérale directe.

-

Façonnage de bifaces cordiformes sur éclat par percussion directe minérale et/ou organique, sur les…

BrenetMichelCette démonstration de façonnage de bifaces cordiformes sur éclat en silex du Bergeracois est réalisé par percussion directe minérale et organique,

-

Décharner, mettre en pièces, fracturer le gibier au Paléolithique : même menu, mêmes façons de fair…

SoulierMarie-CécileBirousteClémentCostamagnoSandrineÀ destination principalement des étudiantes et étudiants en archéologie ainsi que des archéozoologues, cette journée visait à mettre en lumière la diversité des pratiques de boucherie à travers le

-

Jusqu’où peut-on aller dans la description des pratiques bouchères des groupes humains préhistoriqu…

ValAuroreÀ destination principalement des étudiantes et étudiants en archéologie ainsi que des archéozoologues, cette journée visait à mettre en lumière la diversité des pratiques de boucherie à travers le

-

Du geste à la connaissance : expérimentation et compréhension des modes de vie au Néolithique

EygunGuilmineDocumentaire présentant le stage effectué par les étudiants de Master 2 en Archéologie du Centre d'études supérieures de la Renaissance avec le Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny.