Chapitres

Notice

La société à l'aube du XXIème siècle : Conclusion

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Ce programme est la conclusion d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».

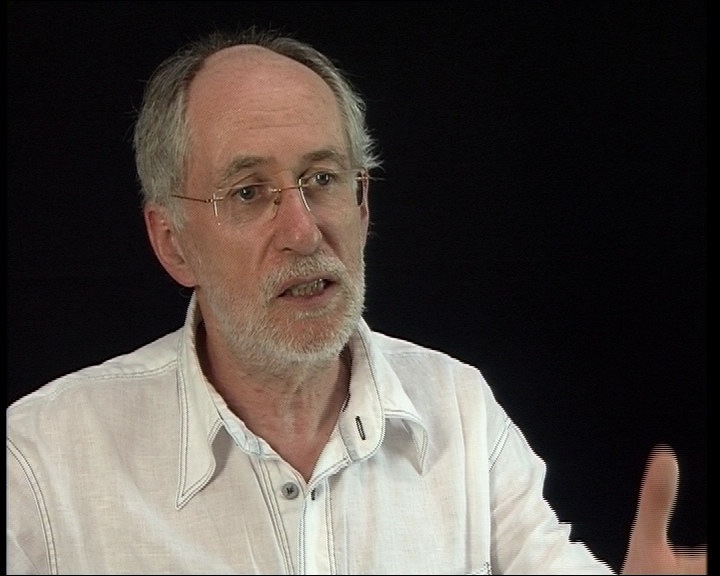

Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia-Amadio nous proposent de faire le point sur les champs abordés au cours des différents chapitres et soulèvent quelques questionnements épistémologiques sur la pratique de la sociologie.

Voir l'ensemble des programmes de :

"La société à l'aube du 21ème siècle"

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Ressources

Ressources

Eschatologiques°

Au sens strict, est eschatologique toute explication qui cherche à relier une situation actuelle à la perspective de son dépassement, de son élévation vers une fin qui la dépasse ( to eschatos, c’est la fin, en Grec). C’est le cas de la plupart des théologies. Le terme est souvent employé en un sens extensif. Le marxisme, tel qu’il est parfois interprété, situe une action concrète (par exemple, une grève) dans une perspective qui lui donne son sens le plus élevé et signifie sa fin (c’est un aspect de la lutte des classes qui doit aboutir à une société sans classes). En ce sens on pourrait en parler comme d’une eschatologie. Cette interprétation du marxisme serait contestée comme « hégélienne » par de nombreux marxistes 1.

1 Voir en particulier la critique de : L. Althusser, Réponse à John Lewis , Paris, Maspéro, 1973 (pp. 69-73)

Formation économique et sociale°

A partir de Marx 1 (mais non sans ambiguïté), les marxistes ont pris l’habitude de considérer la F.E.S. comme une réalité historique faite d’un « mode de production » spécifique et des rapports sociaux économiques et non-économiques correspondants. A un moment donné, plusieurs « sociétés » peuvent appartenir, à des degrés divers, à une même F.E.S. : l’Angleterre est au XIXème siècle le degré le plus avancé de la F.E.S. capitaliste, tandis que la Russie en est l’un des degrés les moins avancés. D’un autre côté, une même « société » peut être faite de plusieurs F.E.S., si en elle on trouve la coexistence de modes de production et de rapports sociaux apparus à des moments différents de l’histoire (par exemple, la société japonaise). haut de page

1 Voir : Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie ; et la Préface à la Contribution à la critique de l’économie politique (1859), Paris, Editions Sociales, 1959.

Champs °°

La société dont nous avons parlé, n’est pour Bourdieu qu’une désignation commode et souvent trompeuse d’un certain état des rapports de champ. C’est-à-dire que les champs qui structurent fondamentalement l’action sociale (le champ économique et social, le champ politique) sont rarement accessibles directement au sociologue, qui peut bien plutôt accéder à des champs qui sont en relation d’homologie avec ces champs déterminants en dernière instance : ils sont plus aisés à décrire parce qu’ils permettent de référer des prises de positions, non seulement à des croyances fondamentales qui unissent tous les agents du champ (ce que Bourdieu appelle la Doxa), mais aussi à des positions occupées qui les contraignent à se distinguer. C’est donc toujours indirectement et de manière historique que le sociologue bourdieusien parle de la Société 1. haut de page

1 Voir : P. Bourdieu, Questions de sociologie , Paris, Minuit, 1981.

Liens

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (1/3) - Passages de langues et l…

TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVenohrElisabethReissnerChristina« Passages de langues et légitimités linguistiques » est la première partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. Il est utile d’aborder les

-

Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (2/3) - L'écologie linguistique …

TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVasco CorreiaSarahVenohrElisabethReissnerChristina« L'écologie linguistique en milieu éducatif : l'exemple luxembourgeois » est la deuxième partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. L’intervention

-

Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (3/3) - Pratiques multilingues à…

TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVenohrElisabethReissnerChristina« Pratiques multilingues à l'université : une approche contrastive » est la troisième partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. Rappelons que le

-

L'innovation

TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcPremière partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Introduction

-

Introduction à une socio-anthropologie des marchés

TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Première partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous

-

La société à l'aube du XXIème siècle : Introduction

TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleLa société à l'aube du XXIème siècle : Introduction Ce programme est l'introduction d'un cours de sociologie construit en quatre chapitres, sur « La société à l'aube du XXIème siècle ». Sous le mode

-

La société des individus ?

TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le premier chapitre d'un cours de sociologie sur « La société à l'aube du XXIème siècle ». Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia-Amadio nous proposent d'aborder

-

La société post-moderne ?

TréposJean-YvesStupkaChristelleSinigaglia-AmadioSabrinaCe programme est le deuxième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia

-

La société du risque ?

TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le troisième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia

-

La société sans qualités ?

TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le quatrième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia

-

Le métier de sociologue

NoëlOlivierMeynaudHélène YvonneVoisinBrunoLahireBernardStupkaChristelleSegalenMartinePour la plupart des étudiants de premier cycle, la sociologie s'apparente davantage à une propédeutique aux concours administratifs qu'à un débouché vers le métier de sociologue. Une enquête menée par

-

Trois leçons de sociologie (1) Sur le travail de terrain

FreidsonEliotBeckerHoward SaulTréposJean-Yves"Sur le travail de terrain" constitue le premier volet d'une série de trois programmes construits à partir des interventions de Howard S. Becker et de Eliot Freidson. Ce système de "master class" est

Sur le même thème

-

L'autonomie au coeur du travail éducatif au quotidien

WinanceMyriamRéflexions à partir de la recherche Polyordinaire sur l'ordinaire des familles dont un des membres est polyhandicapé

-

The School of Mutants

OsoufValérieThe School of Mutants : Conférence du 15 avril 2025 dans le cadre du cycle les leçons du mardi "Ecoles plurielles" proposé par Grégoire Deberdt, Iris Lacoudre et Camille Sineau organisé par l’École d

-

L’éducation démocratique : recherches ethnographiques sur l’autonomie scolaire et politique en Fran…

BaudeMatiasLa thèse porte sur une ethnographie comparée d’écoles démocratiques en France et au Québec. Ces établissements scolaires, privés et hors contrat, se caractérisent par la tenue de conseils d’école, qui

-

Ceux qui résistent : quatre micro-utopies d’un monde social décent

Réputée trop polysémique pour se contenter d’une définition voire d’une description précise, la résistance s’assimile aisément dans les travaux empiriques dans différentes disciplines à des conduites

-

La loi de l'attraction passionnée de Charles Fourier : un nouveau paradigme des sciences sociales

AntoineMaudeEntretien avec Maude Antoine réalisé par Nicolas Rault dans le cadre du programme pluriannuel de formation à l'audiovisuel (PPF-INOVA)

-

Dystopies et utopies révolutionnaires – Russie-URSS 1917

BlumAlainCadiotJulietteKoustovaEmiliaDystopies et utopies révolutionnaires – Russie-URSS 1917, table ronde avec Alain Blum, Juliette Cadiot, Emilia Koustova, Alla Morozova et Konstantin Morozov

-

-

A place to be. Utopies muséales en Méditerranée

FanloAudeStephanRaniaSlitineMarionA place to be. Utopies muséales en Méditerranée, table ronde avec Aude Fanlo, Rania Stephan et Marion Slitine

-

-

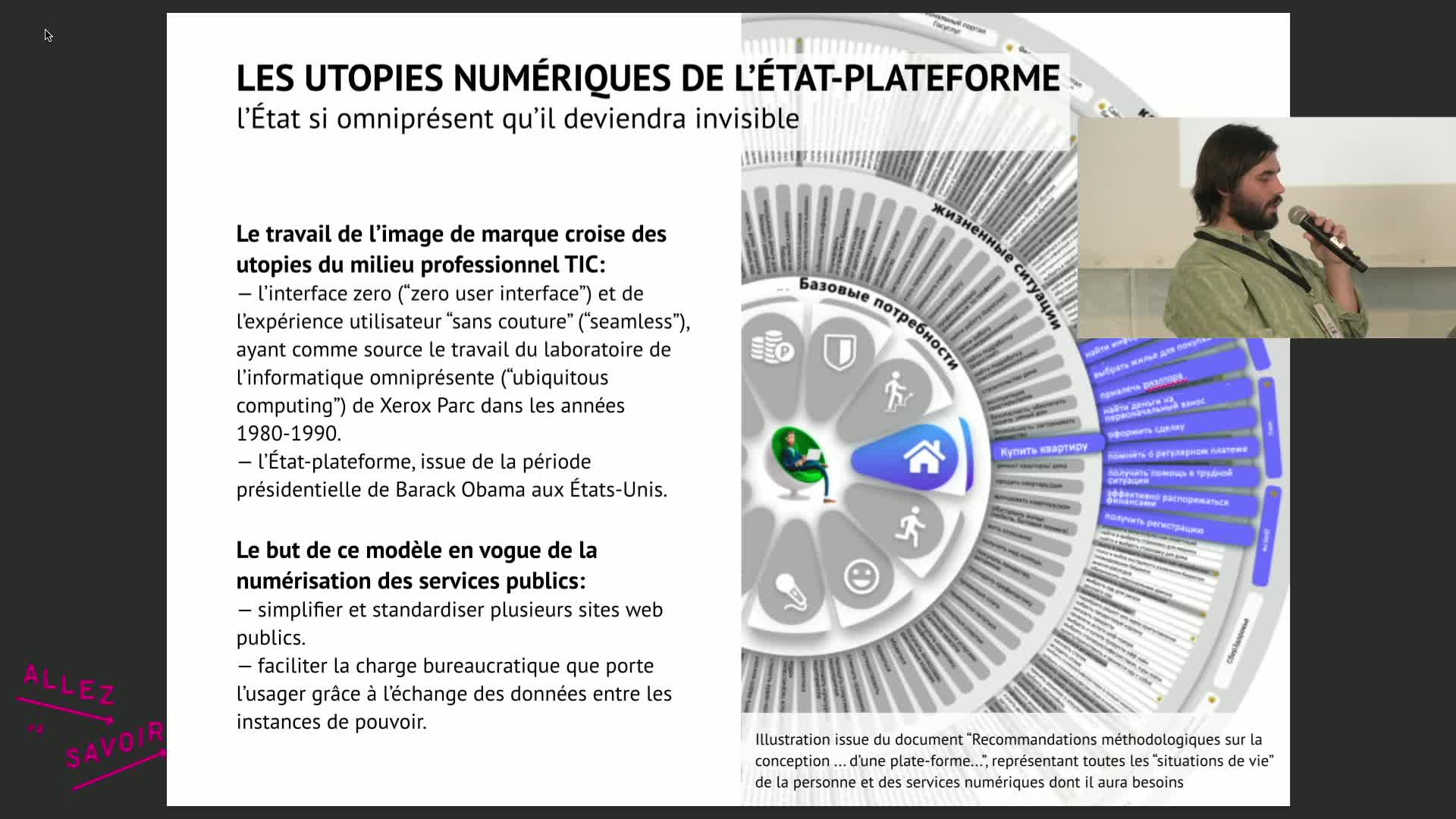

L’autoritarisme augmenté ? Les dystopies numériques à Moscou

DaucéFrançoiseL’autoritarisme augmenté ? Les dystopies numériques à Moscou, table ronde avec Françoise Daucé, Boris Melnichenko, Rachel Pacheco-Vasconcellos et Anna Tikhomirova

-

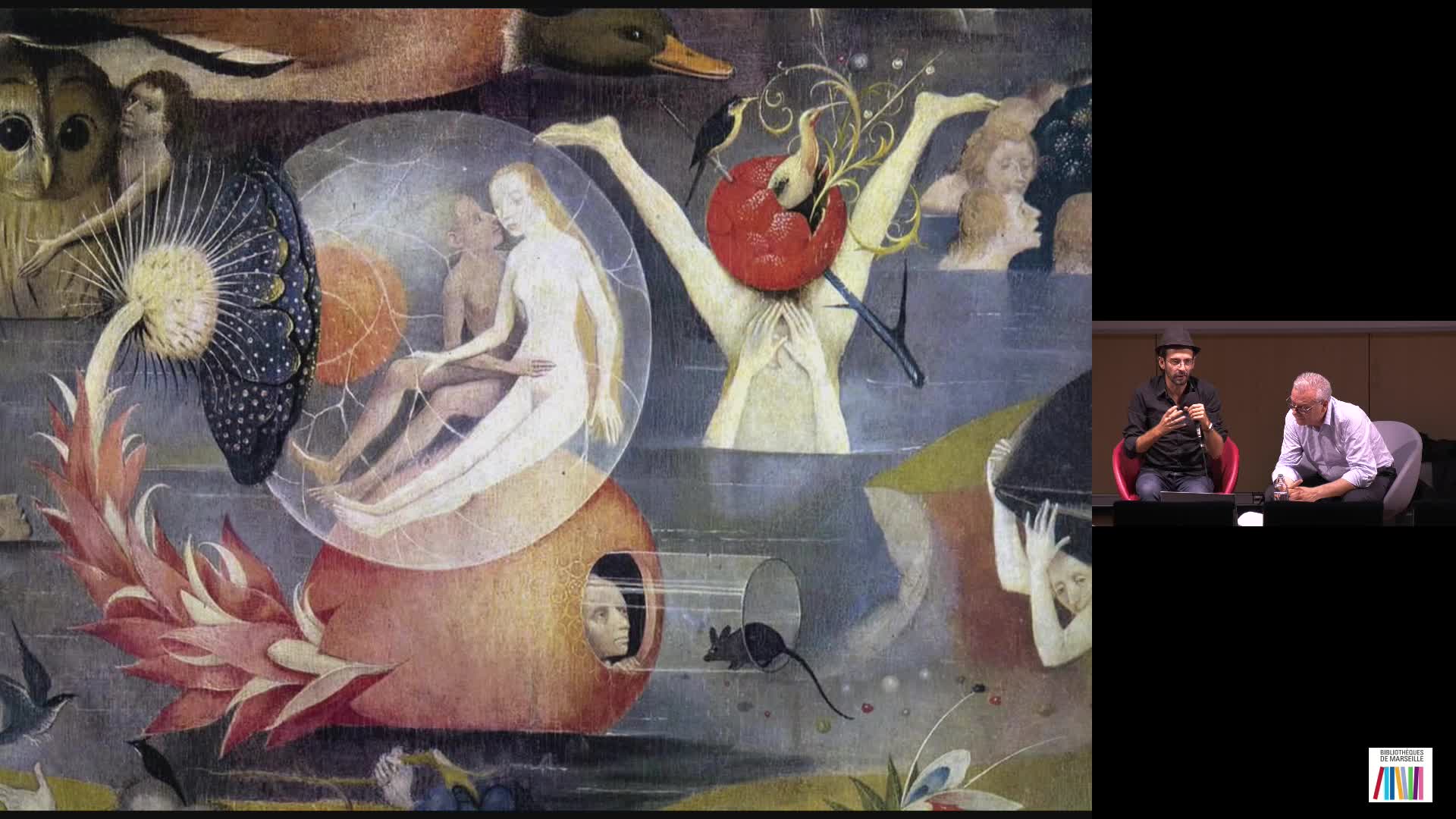

Les Lumières sont-elles une utopie ?

AnheimÉtienneLiltiAntoineLes Lumières sont-elles une utopie ? Dialogue avec Étienne Anheim et Antoine Lilti

-

Fictions posthumanistes : nous y sommes

AimarGrégoryBesnierJean-MichelChardelPierre-AntoineGanasciaJean-GabrielMafteiMara MagdaFictions posthumanistes : nous y sommes, table ronde avec Grégory Aimar, Jean-Michel Besnier, Pierre-Antoine Chardel, Jean-Gabriel Ganascia et Mara Magda Maftei