Chapitres

Notice

Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (1/3) - Passages de langues et légitimités linguistiques

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

« Passages de langues et légitimités linguistiques » est la première partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme.

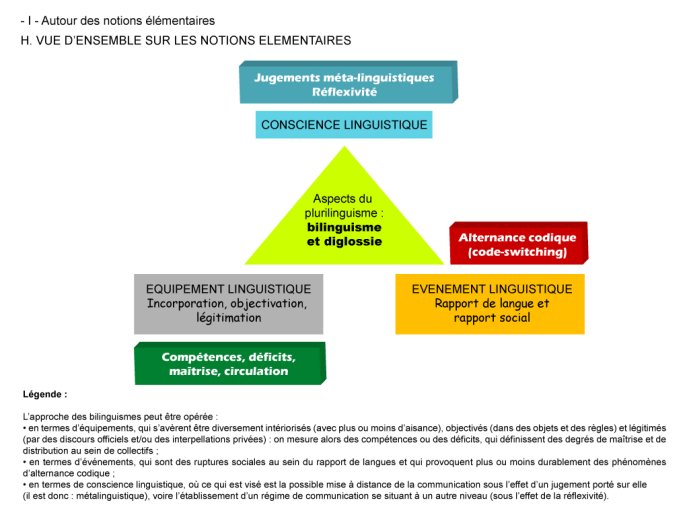

Il est utile d’aborder les problèmes sociologiques touchant au plurilinguisme par l’observation des conditions de circulation entre les langues. Bilinguisme et diglossie sont parmi les formes les plus évidentes de cette circulation. Ils peuvent alors être analysés comme des expressions de rapports sociaux, qui engagent des questions globales de légitimité et de normes et non pas seulement des questions de degrés de maîtrises des langues. L’alternance codique est l’un des phénomènes marquants de ces rapports sociaux. Pour en saisir les contraintes et les ressources, les modèles socio-anthropologiques sont précieux : ils invitent à considérer que ces passages d’une langue à l’autre prennent tout leur sens sur un marché linguistique, qui confère des valeurs différenciées aux pratiques linguistiques, tout simplement parce que les langues en contact sont inégalement ajustées aux situations dans lesquelles les personnes les utilisent.

Comprendre comment l’on peut tour à tour subir les contraintes de cadres rigides et formels d’interaction linguistique, puis s’en dégager par des habiletés tactiques, c’est comprendre comment l’alternance codique, loin d’être le symptôme d’un déficit linguistique, est le plus souvent le signe d’une compétence sociale. Le niveau de reconnaissance des langues en contact et leur degré de patrimonialisation pèsent néanmoins sur cette compétence, puisqu’ils offrent aux usagers de ces langues des dispositifs politiques très inégaux pour assumer la légitimité de leurs passages entre les langues.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

BIBLIOGRAPHIE,SOMMAIRE

Bibliographie - Passages de langues et légitimités linguistiques, proposée par Jean-Yves Trépos

Amselle J.-L., 1990, Logiques métisses, Paris, Payot.

Boltanski L., 1990, L’amour et la justice comme compétences, Paris, Métailié.

Boltanski, L., Thévenot, L., 1991, De la Justification, Paris, Gallimard.

Boltanski, L., Chiapello E., 1999, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Paris, Gallimard.

Bourdieu, P., 1972, Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz.

Bourdieu, P., 1982, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard.

Bourdieu P., 1983, « Vous avez dit populaire ? », Actes de la recherche en sciences sociales, n°46. [En ligne]

Bourdieu P., 2001, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil (Points).

Causa M., 1996, « L’alternance codique dans le discours de l’enseignant. Entre transmission de connaissances et interaction », Les Carnets du Cediscor, 4. [En ligne]

de Certeau M., Julia D., Revel J., Une politique de la langue. La Révolution française et les patois : l'enquête de Grégoire, Paris, Gallimard, rééd. 2002, 472 p (1975)

Gardy, Ph., 1985, « Langue(s), non-langue(s), lambeaux de langue(s), norme », Cahiers de Linguistique Sociale, n°7 (« Problèmes de glottopolitique »), Université de Rouen.

Garfinkel, H., 2001, « Le programme de l’ethnométhodologie », in M. de Fornel, A. Ogien, L. Quéré, (sous la dir.), L’Ethnométhodologie. Une sociologie radicale, Paris, La Découverte.

Giddens, A., 1994, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan.

Grosjean, F., 1982, Life with two languages, Cambridge, Harward University Press.

Gumperz, J., 1982, Discourse strategies, CUP, Cambridge.

Gumperz, J., 1989, Engager la conversation. Introduction à la sociolinguistique interactionnelle, Paris, Editions de Minuit.

Gumperz J., 1989, Sociolinguistique interactionnelle, L’Harmattan, Paris.[En ligne] - 13250 Saint-Chamas (France)

Hugounenq H., 2005, « Le statut politique de la langue des signes. Éléments de réflexion sur la perception du bilinguisme en France », Marges linguistiques, 10, M.L.M.S. éditeur. [En ligne]

Archive en ligne sur Texto!

Jablonka F., 2009, « Styles sociaux communicatifs et alternance codique dans le raï. Passages transculturels », Philologie im Netz (PhiN), 50/2009. [En ligne]

Labov W., 2001, « Qu’est-ce qu’un fait linguistique ? », Marges linguistiques, 1, M.L.M.S. éditeur [En ligne] - 13250 Saint-Chamas (France).

Lüdi, G. & B.Py, 1986, Etre bilingue, Bern, Peter Lang.

Lüdi, G., 1987, « Les marques transcodiques : regards nouveaux sur le bilinguisme ». In : G. Lüdi (éd.), Devenir bilingue- Parler bilingue. Tübigen, Niemeyer, 1- 19.

Malek A., 2009, « Eléments d’approche socio-linguistique des déclencheurs de l’alternance codique chez des étudiants de l’université de Mostaganem », Synergies Algérie, n°4. [En ligne]

Nicolaï, 2007, « Contacts des langues et contacts dans la langue : hétérogénéité, construction de l’homogène et émergence du ‘linguistique’ », Journal of language contact – THEMA 1, p. 199-222. [En ligne]

Ozouf M., 2009, Composition française : retour sur une enfance bretonne, Paris, Gallimard.

Pierre T., 2011, L’action en force et les forces en actions. Sociologie de la force au travail, Thèse de sociologie, Metz, Université de Lorraine.

Tabouret-Keller, 2006, À propos de la notion de diglossie. La malencontreuse opposition entre « haute » et « basse » : ses sources et ses effets », Langage et société, 4, n° 118, p. 109 à 128. [En ligne]

Trépos, 2006, « Passeurs de langues. Eléments pour une sociologie de la connaissance (1). Diglossies ou dia-glossies ? Construction d’un outil d’analyse », Questions de Communication, n°10.

Trépos, 2007, « Passeurs de langues. Eléments pour une sociologie de la connaissance (2). Dia-glossies, patrimoine, événements. Passages heureux et malheureux entre le français, le francique et l’allemand », Questions de Communication, n°11.

Weber M., 1959, Le savant et le politique, Paris, UGE (10/18).

Weber M., 1971, Economie et société, Paris, Pocket.

PARTIE 1/3 - Passages de langues et légitimités linguistiques

- I - Autour des notions élémentaires

Outils de réflexion sur des langues en contact : bilinguisme et diglossie

Rapport de langue et rapport social

Conscience linguistique et réflexivité

Aspects de l’alternance codique

Equipement incorporé et équipement objectivé

Légitimité et normes

La langue et la fabrication de l’Etat moderne

- II - Autour des modèles socio-anthropologiques

Un modèle praxéologique : la praxéologie, entre structuralisme et phénoménologie

Un modèle praxéologique : marché et capital (de l’économie à la sociologie du langage)

Un modèle praxéologique : intériorisation et aisance

Les trois dimensions de l’ajustement diglossique : les caractéristiques sociales des personnes

L’équipement politique et social des langues en contact

Les trois dimensions de l’ajustement diglossique : les caractéristiques de la situation

Modélisations complémentaires : éléments de cadre-analyse

Modélisations complémentaires : stratégies et tactiques

Modèles et méta-modèles

Régimes d’action

-III- Autour de la patrimonialisation des langues

Note sur la langue des signes

La patrimonialisation : politisation et cristallisation

Conférence : "L'attachement aux langues. Perspectives sociologiques sur les diglossies"

Sommaire général

Liens

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (2/3) - L'écologie linguistique …

TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVasco CorreiaSarahVenohrElisabethReissnerChristina« L'écologie linguistique en milieu éducatif : l'exemple luxembourgeois » est la deuxième partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. L’intervention

-

Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (3/3) - Pratiques multilingues à…

TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVenohrElisabethReissnerChristina« Pratiques multilingues à l'université : une approche contrastive » est la troisième partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. Rappelons que le

-

L'innovation

TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcPremière partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Introduction

-

Introduction à une socio-anthropologie des marchés

TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Première partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous

-

La société à l'aube du XXIème siècle : Introduction

TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleLa société à l'aube du XXIème siècle : Introduction Ce programme est l'introduction d'un cours de sociologie construit en quatre chapitres, sur « La société à l'aube du XXIème siècle ». Sous le mode

-

La société des individus ?

TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le premier chapitre d'un cours de sociologie sur « La société à l'aube du XXIème siècle ». Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia-Amadio nous proposent d'aborder

-

La société post-moderne ?

TréposJean-YvesStupkaChristelleSinigaglia-AmadioSabrinaCe programme est le deuxième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia

-

La société du risque ?

TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le troisième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia

-

La société sans qualités ?

TréposJean-YvesSinigaglia-AmadioSabrinaStupkaChristelleCe programme est le quatrième chapitre d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia

-

La société à l'aube du XXIème siècle : Conclusion

TréposJean-YvesStupkaChristelleSinigaglia-AmadioSabrinaCe programme est la conclusion d’un cours de sociologie sur « La société à l’aube du XXIème siècle ».Sous le mode de la conversation, Jean-Yves Trépos, Christelle Stupka et Sabrina Sinigaglia-Amadio

-

Trois leçons de sociologie (3) Professions, expertises, compétences

FreidsonEliotBeckerHoward SaulTréposJean-Yves"Professions, expertises, compétences" constitue le troisième et dernier volet d'une série de programmes construits à partir d'interventions de Howard S. Becker et de Eliot Freidson. Leurs réactions,

-

Trois leçons de sociologie (2) Du travail de conceptualisation

FreidsonEliotBeckerHoward SaulTréposJean-Yves"Du travail de conceptualisation" constitue le deuxième volet d'une série de trois programmes construits à partir des interventions de Howard S. Becker et de Eliot Freidson. Ce sont leurs réactions

Sur le même thème

-

Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…

CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...

-

1 – Evolution des paradigmes culturels. 1

NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne

-

Pratiques traditionnelles et violence éducative ordinaire en contexte martiniquais

Cadrot-BrivalBernadineIntervention de Mme Bernadine Cadrot-Brival, doctorante en culture et langues régionales, sur la violence éducative en Martinique et ses rapports avec l'usage du créole.

-

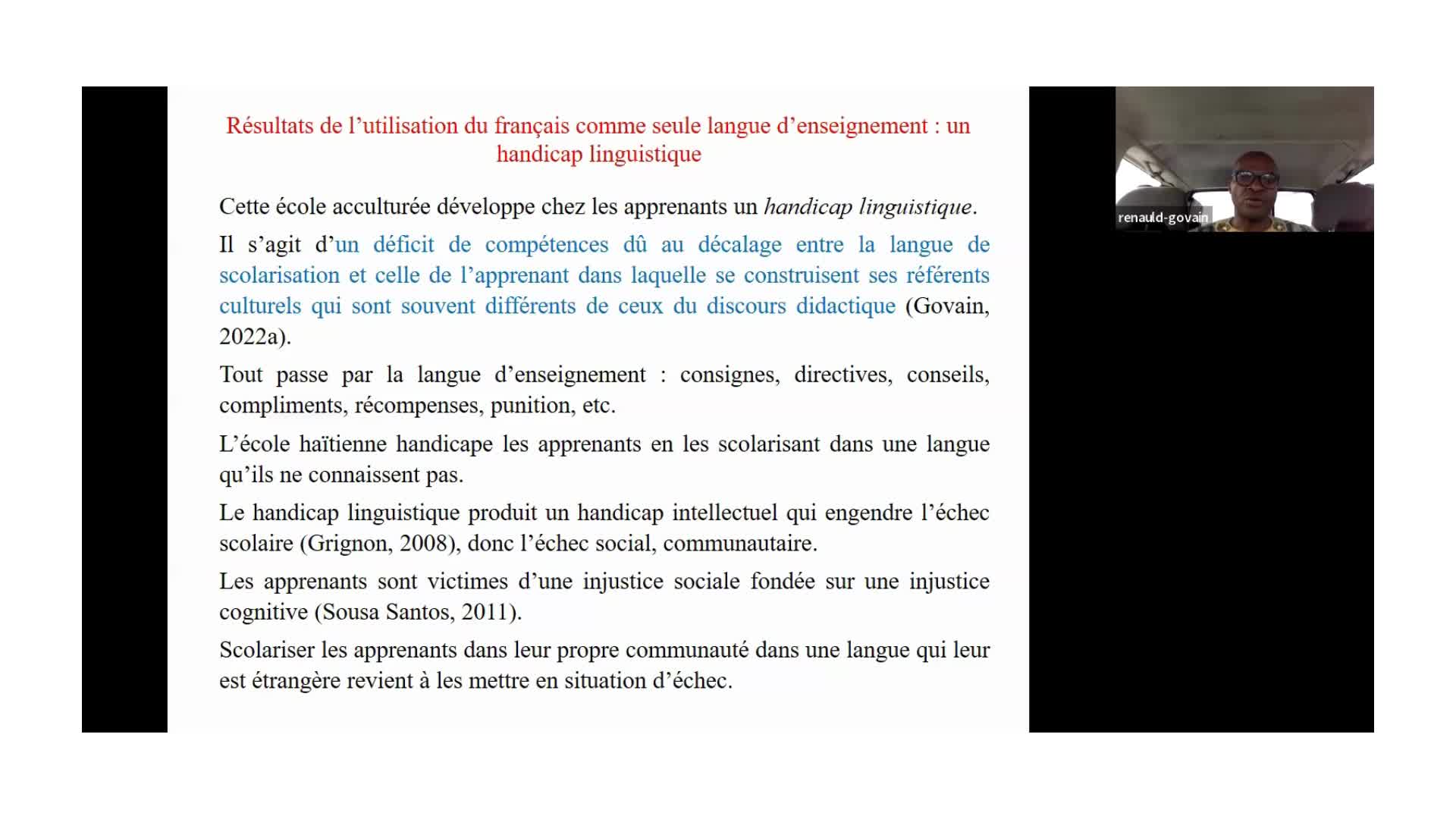

Le français comme langue d'enseignement et échec de l'éducation en Haïti

BélaiseMaxGovainRenauldCommunication du Professeur Renaud Govain, de l'UEH dans le cadre de la journée d'étude "Problématiques d'éducation dans les sociétés créoles. Perspectives de recherche."

-

Creole Heritage Transmission in Caribbean Diglossic and Anglophone Contexts

LefrançoisFrédéricFerreiraJo-Anne S.BélaiseMaxCommunication presentée lors de la journée d'étude “Problématiques d’éducation en sociétés crécoles. Perspectives de recherche”, Université des Antilles, Campus de Schoelcher, le 27 mars 2024.

-

Langue et culture créoles : Politique linguistique

ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique

-

Les nouvelles voies de l'énonciation - Dans l'intimité de la recherche

Colas-BlaiseMarionDonderoMaria GiuliaBasso FossaliPierluigiVallespirMathildeSoirée "Les nouvelles voies de l'énonciation", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 7 juin 2023 au Forum de la FMSH

-

-

La propagande dans le contexte politique italien

Cette conférence, donnée dans le cadre du programme PandheMic (Propagande : héritages et mutations contemporaines) , a été l'occasion d'attirer l’attention sur la transformation des stratégies de

-

André Pézard traducteur de Dante ou le choix inactuel et délibéré de l’archaïsme

Notre intervention ouvre la série des rencontres sur les traductions de l'IMEC avec un sujet complexe et contrasté. Pour l'italianisme français et pour la traductologie italo-française, le fonds d

-

Les témoignages des locuteurs du Calvados : étude linguistique et dialectale

La communication traite de l'étude linguistique et dialectologique d'un corpus de dix témoignages oraux d'habitants du Calvados, ayant vécu les bombardements du 6 juin 1944. Les témoins ont répondu

-

Lexicographie bilingue : enseignement de l’italien et traduction dans deux grammaires italiennes éc…

Les deux grammaires ici comparées, parues à Londres en 1821 (manuel de Veneroni-Zotti) et à Paris en 1865 (manuel de Vergani-Ferrari), sont représentatives de deux conceptions différentes de la langue