Notice

"Sponsus" et musique / Jean-Christophe Maillard, Éric Léger

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Sponsus et musique / Jean-Christophe Maillard, Éric Léger. In journée d'études "Autour du drame liturgique médiéval du Sponsus", co-organisé par le Département Lettres modernes, cinéma et occitan de l'Université Toulouse II-Le Mirail et le Festival Déodat de Séverac et dont la coordination a été assurée par JoëlleGinestet et les étudiants du master Métiers de la Culture et du Patrimoineen Pays d'Oc. Université de Toulouse II-Le Mirail et Ostal d'Occitania, 21-22 novembre 2012.

> Voir aussi le diaporama d'Éric Léger dans l'onglet "Documents".

Le Sponsusappartient au genre du drame liturgique et par delà s’inscrit dans la lignéedes paraliturgies. Celles-ci se développent à partir des hymnes, dès le IVesiècle, mais ce que l’on a coutume de nommer paraliturgie se développe par lebiais des monastères tels Jumièges, St Gall, St Martial de Limoges, ouFleury.

La musique elle-même appartient, telle qu’ellenous est transmise sous sa forme écrite, à l’univers de la monodie. Cettemonodie se situe chronologiquement, au niveau de son apparition, entre le chantgrégorien et entre le monde destrouveurs, d’oc ou d’oïl. Si l’univers paraliturgique, monodie sacrée à textelatin, semble s’apparenter au chant grégorien, il faut savoir que ce dernierest un genre différent et antérieur, adapté à la liturgie stricte. On parleraaussi de cantus planus, ou plain-chant, qui s’adapte mieux à unedéfinition élargie de « chant latin d’église à une seule voix ».

Quel apport pour l’histoire de la musique ? S’affranchir du texteliturgique pur, car la création de nouveaux textes littéraires peut êtreconsidéré comme stimulant pour la création musicale, et aussi pour une plusgrande liberté. Les paraliturgies se divisent en tropes et séquences.

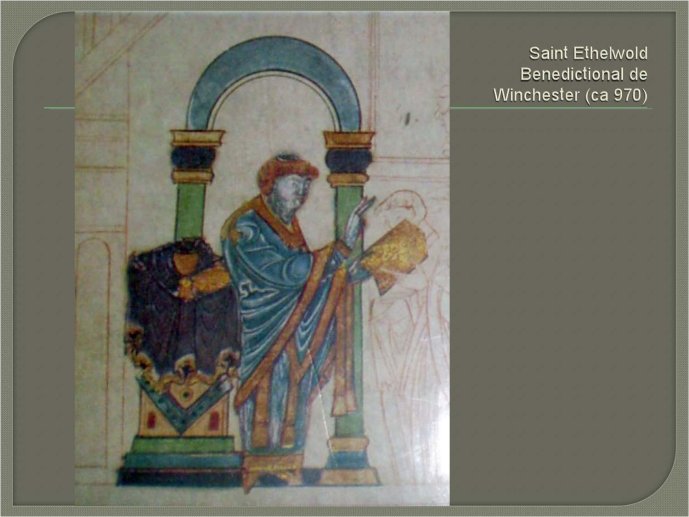

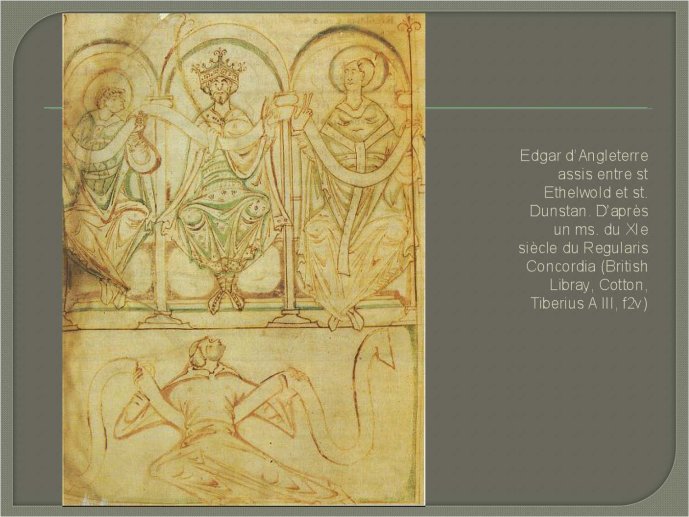

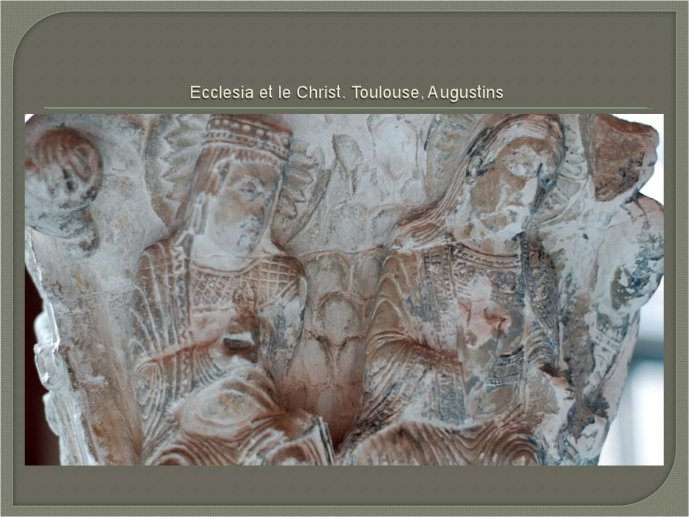

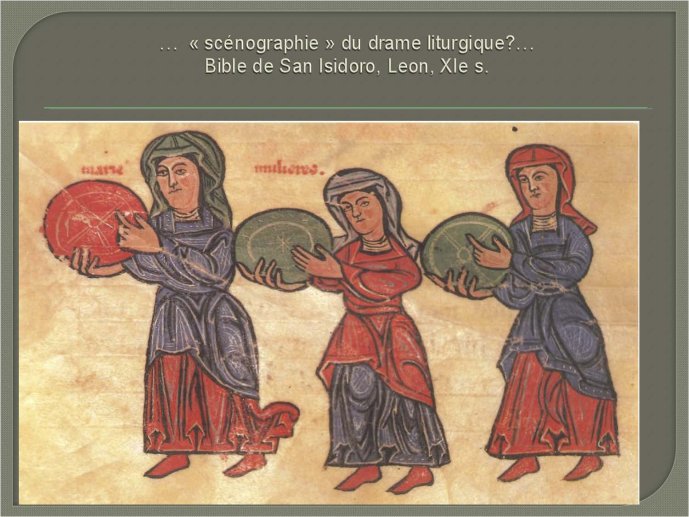

Le drame liturgique serait-il une extension du trope ? Il partd’un désir de glose. Un texte libre se construit à partir d’une thématiqueissue du calendrier liturgique, plus précisément axé sur les deux grands cyclesde Pâques ou de Noël. Selon St Ethelwold dans sa Regularis Concordia (ca 965-75), texte d’unification des troisabbayes de Winchester, Gand et Fleury, le drame liturgique explique le rite dePâques. L'office des Matines commémorel'événement. Cette commémoration se fait d'abord sous la forme d'un tropereproduisant le dialogue de l'Ange et des Saintes Femmes, le "Quem quaeritis" : les saintes femmes, venues avec des onguentspour ensevelir le Christ, trouvent le tombeau vide ; un ange assis sur lapierre de l'entrée leur annonce la résurrection du Sauveur. Les rôles sonttenus bien sûr par des moines. C’est le début de ce que l’on appelle drameliturgique.

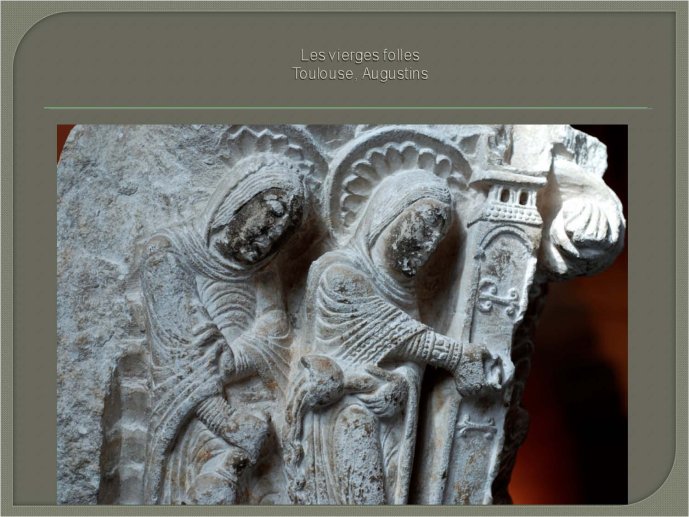

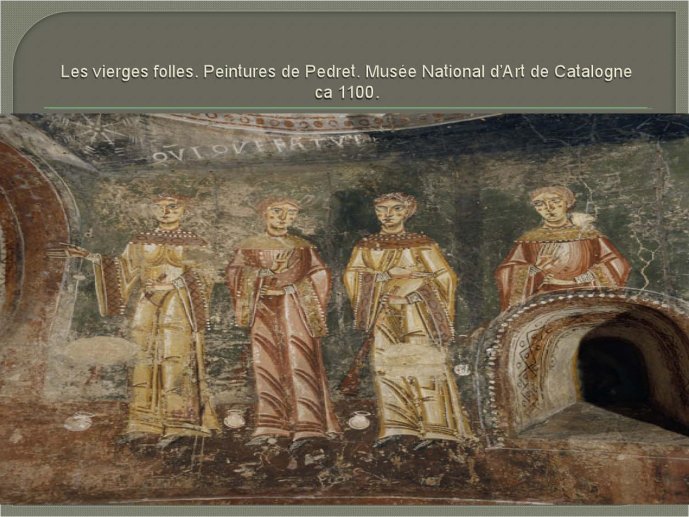

Dansle cycle de Noël il en est de même lors de l’office des matines. On y récite laprophétie de la Sibylle, texte apocryphe traduit du grec en latin par saintAugustin. Le texte annonce la venue du Christ. Petit à petit, on théâtralise cetexte en le présentant sous la forme d’un dialogue entre la Sibylle et divers prophètes. Si l’on en croit Chailley,le Sponsus aurait été un prologue àce dialogue, rajouté à st Martial. Mais cette interprétation n’est pas laseule. On le rattache aussi parfois au cycle pascal, ou encore à aucun cycle…De plus, un pas est franchi dans le monde paraliturgique : l’emploipartiel d’une langue vulgaire.

Entreles origines du drame liturgique (ca 965) et le Sponsus il y a environ un siècle. On peut remarquer qu’à partir deparaliturgies chantées, le drame se précise et que la présence de la musiqueest un élément indissociable de ce phénomène. Le point de vue du musicologueest donc orienté par divers paramètres :

- L’étuded’une musique monodique, à destination religieuse, mais ne faisant plus unappel systématique à la langue latine : peut-on définir un genre ? Que dire de sa construction organique (modalité, rythmique) ? Quellepeut être son esthétique par rapport aux musiques grégoriennes et aux autresparaliturgies ?

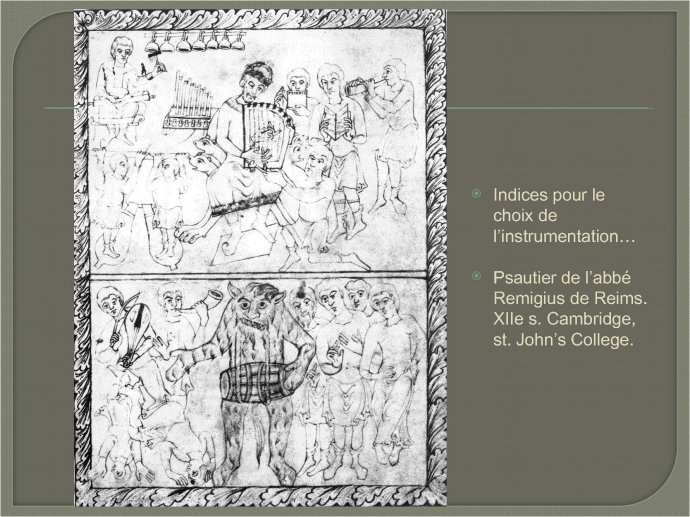

- L’étudeplus complexe d’un genre de représentation incluant des effets qu’onqualifierait aujourd’hui de « scéniques », le rôle de la musique dansce même genre, et éventuellement les reconstitutions qu’il est permisd’imaginer, tant sur le plan éditorial que sur le plan de l’effectif :acteurs-chanteurs certes, mais… instruments ? Faut-il imaginer unespatialisation (les vastes édifices romans du temps le permettentgrandement) ? Une scénographie ? Des costumes, des décors ? Carle monde du « spectacle » (terme inadapté ici) est aussi une brancheimportante de la musicologie.

Donc, en dehors de la paléographie musicale, quioccupe malgré tout la vedette, un certain nombre de points peut aussi nousoccuper…

Jean-Christophe Maillard propose d'entendre quelques exemples de représentation musicales du Sponsus : par le Nashville Early Music en 2008 à Nashville, un extrait de la musique de Pino Donaggio du film "Two evil eyes" de Dario Argento (1989), par le Coro Christus Ensemble, par the Compline Choir of Christ Church (Anglican) in Savannah...

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Bibliographie sélective

1. Bibliographie de Jean-Christophe Maillard

Éditions du Sponsus :

COUSSEMAKER,

Edmond de, Drames liturgiques au

Moyen-Âge, texte et musique, Paris, Didron, 1861, 350 p.

THOMAS, Lucien-Paul, Le « Sponsus » (Mystère des Vierges sages et des Vierges folles) suivi des Trois poèmes limousins et farcis du même manuscrit, Étude critique, textes, musique, notes et glossaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1951, 251 p.

Textes et articles :

BECK, Alfons, "Le jeu des vierges du manuscrit Paris B.N. Lat. 1139", Revue Romane, 19 (1984) 2, pp. 245-273.

BETTENS, Olivier, Le Sponsus ou Jeu des vierges sages et des vierges folles, Le Sponsus de Limoges : langue d’oc ou langue ad hoc ? [En ligne http://virga.org/cvf/sponsusi.php].

BOSSY, Freddy, "Les vierges sages et les vierges folles, drame liturgique en parlange du XIe siècle", Société d’Études Folkloriques du Centre-Ouest, XIV, 5e Livraison, n° 100, sept. octobre 1980.

CHAILLEY, Jacques, "À propos du Sponsus de L. P. Thomas", Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, Vol. 6, N° 2/3, Apr.-Sep., 1952, pp. 153-159.

COLLINS, Fletcher, "The Production of Medieval Church Music-Drama", Speculum, Vol. 48, n°4, oct., 1973, pp. 738-740.

Prosae, tropi, cantilenae, ludi liturgici ad usum Sancti Martialis Lemovicensis [comprend Sponsus (53)], Manuscrit conservé à la Bibliothèque Nationale de France n°1139, XIe-XIIe siècle. (En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000946s.r=Sponsus.langFR).

WHITTA, James, (BrownUniversity), "Adest sponsus, qui est Christus Performing the Male Monastic Body in Sponsus", Didascalia, 2012. [En ligne : http://www.didaskalia.net/issues/vol4no1/whitta.html].

2. Bibliographie d'Éric Léger

- AVALLE,

D'Arco Silvio ; MONTEROSSO, Raffaello, Sponsus : dramma

delle vergini prudenti e delle vergini stolte, Milano ;

Napoli, R. Ricciardi, Documenti di filologia, n°9, 1965.

- COLETTE, Marie-Noëlle, Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, Minerve, 2003.

- LE VOT, Gérard, Vocabulaire de la musique médiévale, Paris, Minerve, 1993.

- HOPPIN, Richard, La musique au Moyen Âge, Paris, Mardaga, 1991.

- Société d’Etudes Folkloriques du Centre-Ouest, Revue de recherche ethnographiques, Le Subiet, Tome XIV, n°100, sept.-octobre 1980.

> Voir aussi la bibliographie générale, à télécharger, dans l'onglets "Documents"

Liens

"La musique du Sponsus" : l'état des recherches codicologique et musicologique sur le "Sponsus" par Eric Léger

Présentation de l'état des recherches codicologique et musicologique sur le "Sponsus" par Eric Léger

Dans la même collection

-

Langue sage, langue folle. Sur un mythe contemporain des rapports entre langue latine et langue rom…

BanniardMichelLangue sage, langue folle. Sur un mythe contemporain des rapports entre langue latine et langue romane en littérature médiévale / Michel Banniard. In journée d'études "Autour du drame liturgique

-

Le "Sponsus" face à la tradition iconique / Daniel Lacroix

LacroixDanielLe "Sponsus" face à la tradition iconique / Daniel Lacroix. In journée d'études "Autour du drame liturgique médiéval du Sponsus", co-organisé par le Département Lettres modernes, cinéma et occitan de

-

Le théâtre religieux en langue occitane au Moyen Âge / Nadine Henrard

HenrardNadineLe théâtre religieux en langue occitane au Moyen Âge / Nadine Henrard. In journée d'études "Autour du drame liturgique médiéval du Sponsus", co-organisé par le Département Lettres modernes, cinéma et

-

"Sponsus", un oratorio contemporain / Sasha Zamler-Carhart

ZamlerSashaSponsus, un oratorio contemporain / Sasha Zamler-Carhart. In journée d'études "Autour du drame liturgique médiéval du Sponsus", co-organisé par le Département Lettres modernes, cinéma et occitan de l

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Le proche et le lointain, des jardins d’Hébé au plus éloigné rivage : stratégies sonores et stylist…

MaillardJean-ChristopheEn visite officielle en France en 1957, Elisabeth II, reine d’Angleterre, avait été honorée par une exhumation retentissante des Indes Galantes au Château de Versailles. Ce remarquable coup de

Sur le même thème

-

Temporality, Orality and Discourse Structuring

CarruthersJaniceIn the first part of this paper I will present some of the results of a Horizon 2020-funded project on temporality in Occitan and French oral narrative, undertaken in partnership with Marianne Vergez

-

Pourquoi des gens écrivent ils en patois ?

PisuRafaëlloÉcrire un livre ne va pas de soi, a fortiori quand il est en patois – ou parler local. Si l'objet en tant que tel ressemble à s'y méprendre à n'importe quel autre ouvrage, son objectif et son contenu

-

Accompagner des élèves de cycle 3 en école bilingue occitan-français dans l’écriture plurilingue gr…

EdoLéaLéa Edo met en place pour la 2ème année consécutive un projet autour d'un album plurilingue. L'an dernier, les élèves ont proposé une réécriture plurilingue du "Petit Chaperon rouge" en s'inspirant

-

Les publications du Croissant

QuintNicolasGuérinMaximilienLes chercheurs Nicolas Quint (LLACAN) et Maxilimien Guérin (STL - Savoirs, Textes, Langage) présentent leurs travaux autour de la zone du Croissant (frange Nord du Massif Central).

-

Bodon autor e ensenhaire / Marie-Anne Châteaureynaud

ChâteaureynaudMarie-AnneBodon autor e ensenhaire / Marie-Anne Châteaureynaud, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe Littérature et Herméneutique du laboratoire

-

Lenga de país, lenga d'autor, lenga comuna : la morfologia de las òbras de Bodon / Patrick Sauzet

SauzetPatrickLenga de país, lenga d'autor, lenga comuna : la morfologia de las òbras de Bodon / Patrick Sauzet, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe

-

L'activité épilinguistique de Jean Boudou : du discours sur la langue à l'autonymie / Gilles Couffi…

CouffignalGilles GuilhemL'activité épilinguistique de Jean Boudou : du discours sur la langue à l'autonymie / Gilles Couffignal, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe

-

« Aquel mond uèi s'es escapat » : estudi de semantica temporala dins un còrpus d'òbras de Bodon / M…

BrasMyriamSibilleJean« Aquel mond uèi s'es escapat » : estudi de semantica temporala dins un còrpus d'òbras de Bodon / Myriam Bras -en présence de Jean Sibille, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir

-

Comparer les langues en école et collège Calandreta : pratiques enseignantes / Émilie Chorin

ChorinEmilieComparer les langues en école et collège Calandreta : pratiques enseignantes / Émilie Chorin

-

Entretien avec Michel Chadeuil (Michèu Chapduelh)

FrajEricL’œuvre en langue occitane de Michèu Chapduèlh (Michel Chadeuil) est riche d’ouvrages divers en langue occitane toujours teintés de pointes d’ un humour mordant. Ayant été, avec Marcelle Delpastre et

-

Entretien avec Jean Ganiayre (Joan Ganhaire)

GinestetJoëlleJoan Ganhaire (Jean Ganiayre), écrivain du Périgord né à Agen en 1941, est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles et romans en langue occitane. Son premier recueil de nouvelles Lo Reirlutz a été

-

Rencontre avec Aurélia Lassaque

GinestetJoëlleLassacaAureliàRencontre avec une jeune poètesse occitane qui explique son entrée littérature et en poésie et offre la lecture de quelques uns de ses poèmes, en occitan.