Notice

The national Bard : la canonisation de Shakespeare en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle / Xavier Cervantès

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

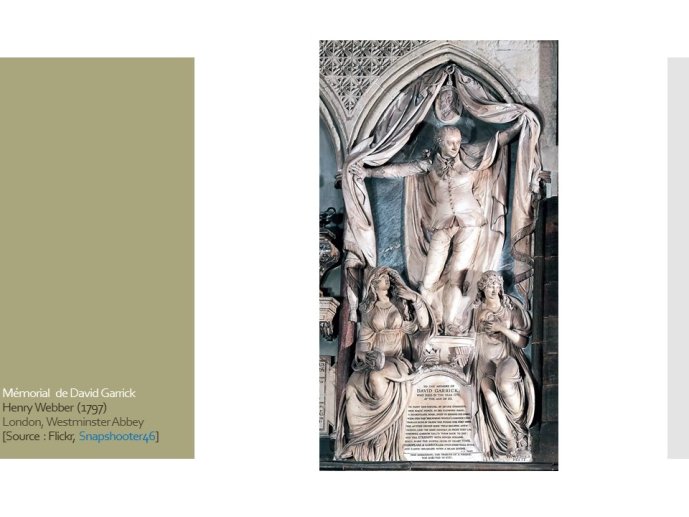

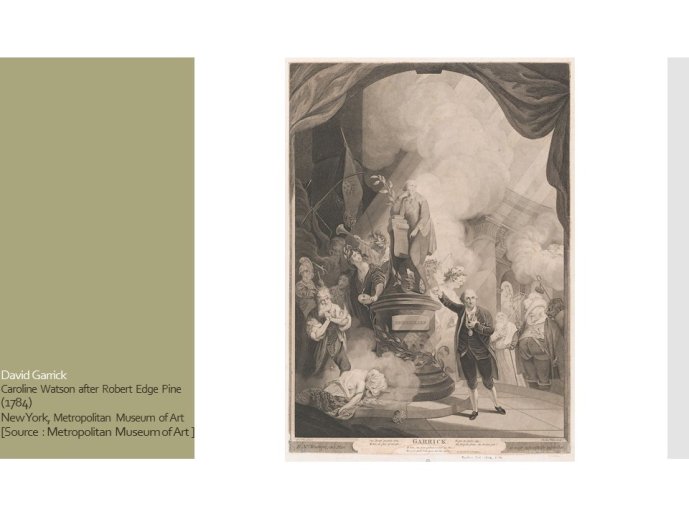

The national Bard : la canonisation de Shakespeare en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle / Xavier Cervantès, in "Shakespeare sous le regard des romantiques", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordinationde Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 24 mai 2018.

Le Macbeth de Verdi est un cas emblématique de l’héritage shakespearien : la rencontre entre un artiste romantique à la carrière ascendante et un auteur dramatique du passé désormais érigé en icône universelle. Si cet opéra s’inscrit dans une démarche respectueuse de sa source d’inspiration, il est d’abord le résultat de la découverte d’une figure de la littérature anglaise par un jeune italien, quasiment dilettante en la matière. Comme souvent avec la posture des autodidactes, ces derniers s’enhardissent à connaître en profondeur l’objet de leur passion. Ils développent une vénération religieuse à son égard et leur première communion doit être une réussite absolue pour en surmonter l’audace. À force de placer l’œuvre de Shakespeare au pinacle, on pouvait imaginer un Verdi plus intimidé. La fougue des premiers temps a su lui donner du courage pour le projet de Macbeth. Par la suite, l’entreprise du Roi Lear est restée en revanche inachevée.

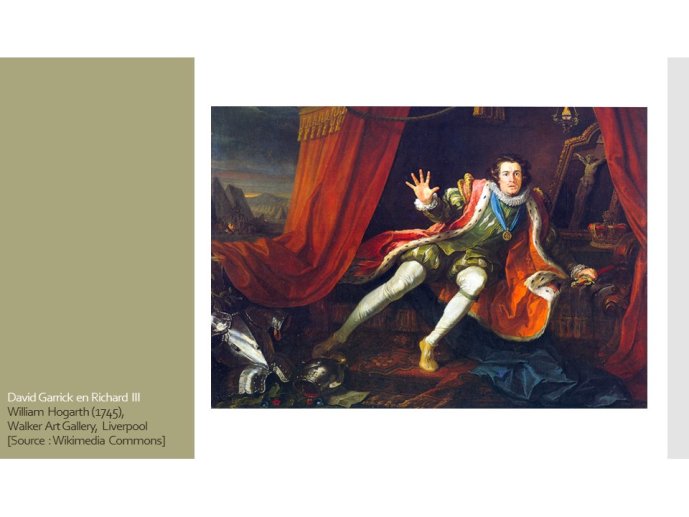

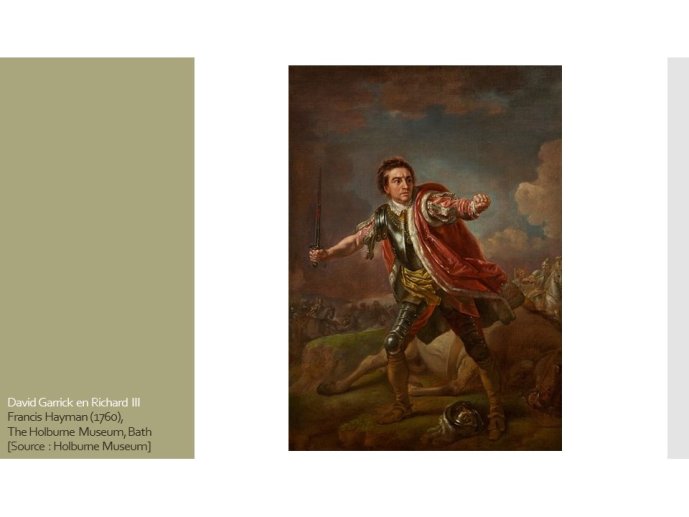

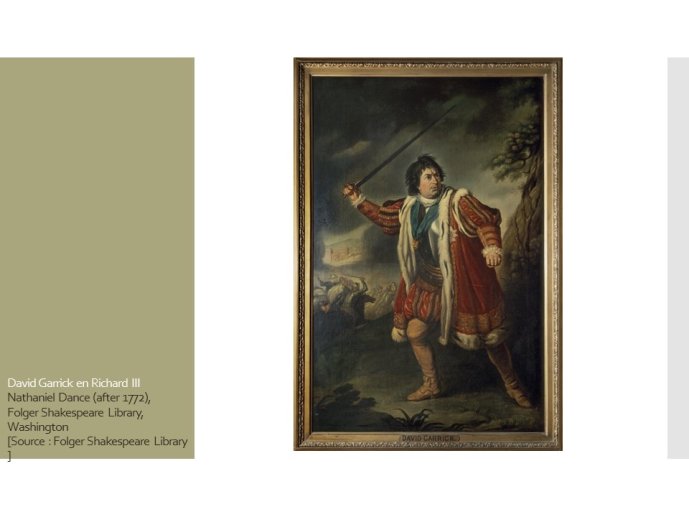

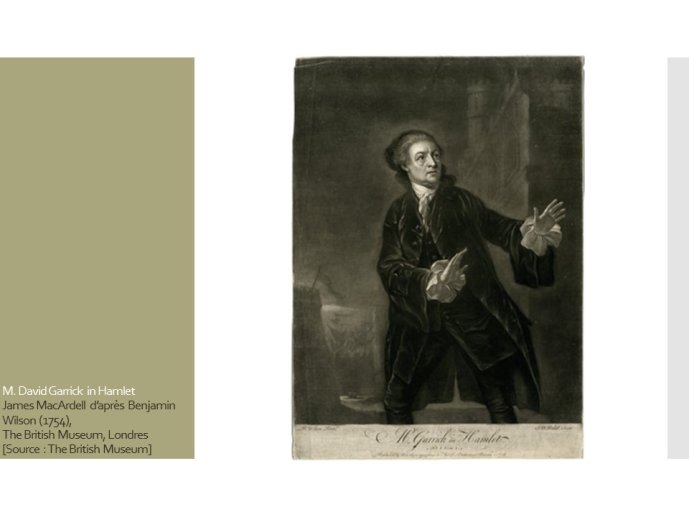

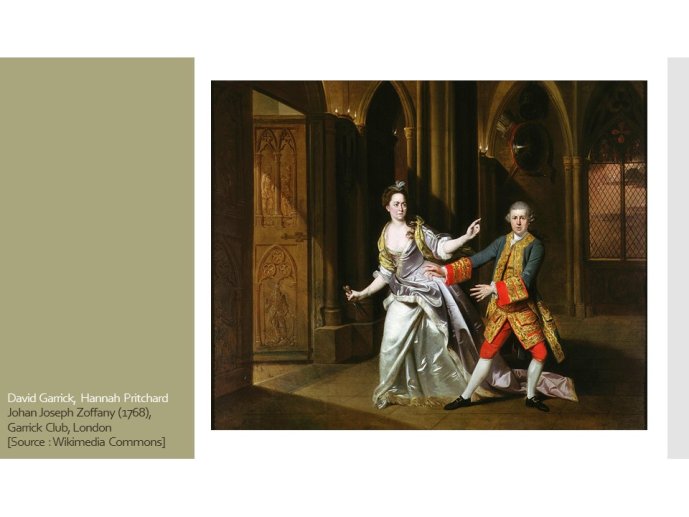

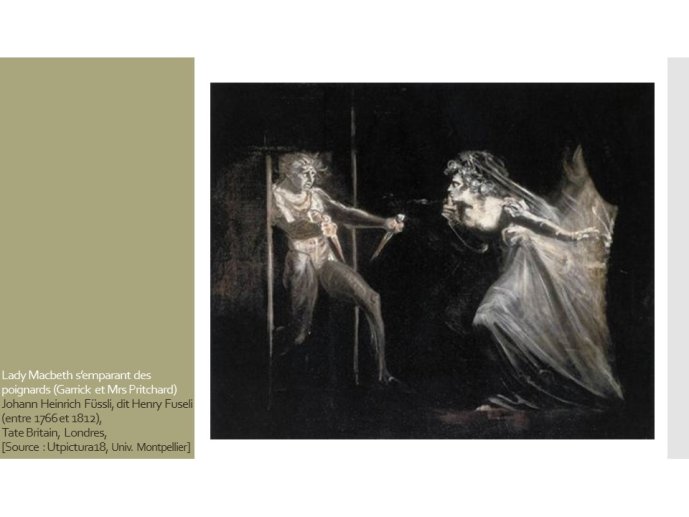

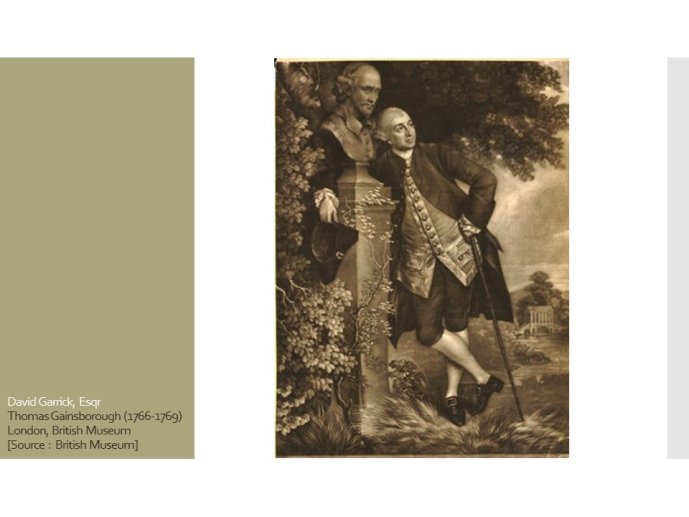

Le siècle des romantiques a beaucoup contribué à la sacralisation de Shakespeare. Son œuvre désormais intemporelle pour toutes les cultures occidentales devient la mesure à laquelle toute création artistique peut se voir confronter. Le drame shakespearien est désormais une valeur étalon. Le théâtre de Hugo, Dumas père et Musset s’évalue à l’aune du barde anglais, ces auteurs cherchant à lui rendre hommage et à lui être comparé. Plusieurs essais consacrés au dramaturge anglais sont fondateurs de l’esthétique romantique : Racine et Shakespeare de Stendhal (1823), la Préface de Cromwell (1827) de Hugo, plusieurs articles de Foscolo et Manzoni. Il est même difficile d’échapper à l’univers shakespearien tant le XIXe siècle lui accorde une place écrasante. Des éditions critiques ou populaires, ainsi que des traductions nouvelles et philologiques, viennent soutenir une omniprésence de l’œuvre théâtrale dans la programmation des théâtres. Elle modèle le jeu des comédiens et décerne selon leur mérite le statut d’acteur shakespearien. Les grands noms de la scène romantique se forgent tous à partir d’une interprétation de Hamlet, Roméo ou Othello... Berlioz n’a-t-il pas épousé une actrice, révélée à son cœur à travers le rôle d’Ophélie ?

Les chercheurs réunis par l’Institut IRPALL dans le cadre de cette journée d’étude scientifique organisée présentent un panorama européen de l’héritage shakespearien, du XVIIIe au XIXe siècle, dans le but de mieux cerner ce qui dans l’œuvre de Shakespeare a motivé l’inspiration du jeune Verdi.

Mots-clés : William Shakespeare (1564-1616) ; Théâtre anglais (18e-19e siècles) ;

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Bibliographie

POSER, Norman S. (2018). The Birth of Modern Theatre: Rivalry, Riots, and Romance in the Age of Garrick. Abington, Routledge publisher, 184 p.

CUNNINGHAM, Vanessa (2008). Shakespeare and Garrick. Cambridge, Cambridge University Press, 250 p.

CERVANTES, Xavier (2003). Nurseries of Vice and Folly : Satires graphiques de l’opéra italien en Angleterre dans la première moitié du XVIIIe siècle, Revue LISA/LISA e-journal, 1, vol. I, 116-126. [En ligne : https://journals.openedition.org/lisa/3127].

CERVANTES, Xavier (1995) : “The Universal Entertainment of the Polite Part of the World” : l'opéra italien et le public anglais, 1705-1745, Thèse de doctorat en Études anglaises sous la dir. de Andrée-Marie Harmat. Toulouse, Université Toulouse 2-Le Mirail, 2 vol., 779 p.

WILLEMS, Michèle (1979). La genèse du mythe shakespearien, 1660-1780. Mont-Saint-Aignan, Publication de l’Université de Rouen et du Havre, 400 p.

PERRIN, Michel (1978). David Garrick homme de théâtre. [Thèse de doctorat en Lettres de l’Université Paris III]. Paris, Éditions Honoré Champion, 2 vol., 1692 p.

WALKER, Alice (1960). Edward Capell and His Edition of Shakespeare. London, Oxford University Press, 145 p.

BOASE, Thomas Sherrer Ross (1947). Illustrations of Shakespeare's Plays in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 10, 83–108.

GARRICK, David (1769). An ode upon dedicating a building and erecting a statue to Shakespeare, at Stratford upon Avon. London, Printed by T. Becket and P. A. de Hondt, 34 p. [rééd. Nabu Press, 2011] [En ligne : https://archive.org/details/odeupondedicatin00garr/page/n5/mode/2up].

DENNIS, John (1712). Essay on the writings and genius of Shakespeare. London, printed for Bernard Lintott. [Rééd. Gale Ecco, 2012, 84 p.].

Dans la même collection

-

Verdi, l'autre Shakespeare : "Macbeth", une collaboration au-delà des siècles / Nathalie Rivère de …

Rivère de CarlesNathalieLe Macbeth de Verdi est un cas emblématique de l’héritage shakespearien : la rencontre entre un artiste romantique à la carrière ascendante et un auteur dramatique du passé désormais érigé en icône

-

Du livre à la scène : Shakespeare en France au XIXe siècle / Gaëlle Loisel

LoiselGaëlleLe siècle des romantiques a beaucoup contribué à la sacralisation de Shakespeare. Son œuvre désormais intemporelle pour toutes les cultures occidentales devient la mesure à laquelle toute création

-

Macbeth de Verdi-Piave : une histoire à "dormir debout", en Italie sur fond de lutte patriotique en…

ZidaričWalterLe Macbeth de Verdi est un cas emblématique de l’héritage shakespearien : la rencontre entre un artiste romantique à la carrière ascendante et un auteur dramatique du passé désormais érigé en icône

-

Quand Verdi met en scène Macbeth : partition ou action musicale ? / Michel Lehmann

LehmannMichelLe siècle des romantiques a beaucoup contribué à la sacralisation de Shakespeare. Son œuvre désormais intemporelle pour toutes les cultures occidentales devient la mesure à laquelle toute création

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

« Rival queens » : les cantatrices Cuzzoni et Faustina et leurs partisans à Londres, 1726-1728

CervantesXavierLa diva est une déesse, le terme italien est sans ambiguïté. Qualifier de diva une artiste de la scène est un jugement d’après une qualité féminine traversée par des imaginaires, de l’idéal, de la

-

Dédoublement de la représentation et représentation du dédoublement : les vertiges de l’illusion da…

CervantesXavierUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Histoire et « Romanitas » dans l’opera seria : le cas des livrets mis en musique par Handel à Londr…

CervantesXavierDans l’immense vivier des sujets d’opéras, l’Histoire est une alternative au mythologique et au légendaire. Sa représentation sur scène s’éloigne du merveilleux, valorise la destinée humaine guidée

-

Réminiscences vénitiennes et hybridité culturelle dans les vues et capricci anglais de Canaletto / …

CervantesXavierRéminiscences vénitiennes et hybridité culturelle dans les vues et capricci anglais de Canaletto / Xavier Cervantes, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel

Sur le même thème

-

Dédoublement de la représentation et représentation du dédoublement : les vertiges de l’illusion da…

CervantesXavierUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

La Cléopâtre de Shakespeare, simple « morceau refroidi / Dans l’écuelle du défunt César » ?

Boyer-LafontAgnèsUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Figures du père dans la première modernité anglaise, 1510-1620: absolutisme et fragilités. Le Père,…

La figure paternelle des XVIe et XVIIe siècles anglais est a priori envisagée comme absolument autoritaire, tant dans le cercle familial que plus largement dans l’ensemble de la structure sociale,

-

La « performance » dans les spectacles de l'époque moderne

SpinaOlivierOlivier Spina explore le théâtre anglais à l’époque moderne, éclairant ainsi des questionnements très contemporains autour de cet art devenu « performance dramatique ».

-

Shakespeare and the ‘spots of heaven’

ChiariSophie'Shakespeare and the spots of heaven' is a talk given by Sophie Chiari on the occasion of an international conference entitled 'Preserving the Cultural Skyscape'.

-

Cold Doings: Early Modern Actions for Our Warmer World

DuckertLowell"Cold Doings: Early Modern Actions for Our Warmer World", a conference by Lowell Duckert, specialist of early modern drama and environmental criticism (University of Delaware).

-

Shakespearean performances. All the World's a (Wet) Stage

DuckertLowellActors in "Pericles" (1607-8) and "The Tempest" (1611) do not merely act drenched during their stormy scenes...

-

Shakespeare romancé : le succès en demi-teinte de la maison Hogarth

Ce colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d

-

Jean-Michel Déprats - Promenade buissonnière à travers les traductions françaises d’Hamlet

DépratsJean-MichelJean-Michel Déprats, Maître de conférences en littérature anglaise et études théâtrales (Université Paris Nanterre), traducteur de théâtre, spécialiste de Shakespeare, a présenté une conférence