Chapitres

- Présentation du conférencier02'08"

- introduction02'18"

- Les débuts de la domestication04'43"

- Pourquoi la domestication07'12"

- Exemple de la Corse09'56"

- Evolution en milieu continental16'11"

- Exemple de la diffusion des rongeurs commensaux08'11"

- Conclusion05'24"

- Questions20'13"

Notice

Domestication animale et diversité

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Engagée il y a plus de 10 000 ans au Proche Orient, la domestication animale compte parmi les événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Elle s'est accompagnée de profonds bouleversements démographiques et socio-économiques à l'origine des sociétés paysannes dont nous connaissons encore aujourd'hui des modèles assez peu éloignés de celles du néolithique. Quel fut l'impact écologique des ces domestications ? Peut-on distinguer les effets immédiats et les conséquences différées à l'échelle de plusieurs siècles, plusieurs millénaires, conséquences qui ne se révèleraient qu'aujourd'hui. Existe-t-il un lien entre cette mutation économique des sociétés humaines et le grand bouleversement écologique que connaît notre planète depuis quelques décennies ? Les pertes de biodiversité n'ont-elles finalement pas toujours existées puisque les sociétés agropastorales brûlaient les forêts et s'appropriaient les ressources. Ce retour à notre passé peut-il nous aider à mieux gérer l'avenir de notre planète ? On tentera de relier les aspects cognitifs, mentaux, socio-économiques de la néolithisation à l'érosion de la biodiversité dont s'inquiète notre société.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Liens

La Web TV de l'enseignement superieur

Université René Descartes Paris-5Partenaire de l'université de tous les savoirs 2001-2002 Accueil dans ses locaux les conférences

CERIMESPortail de ressources et d'informations sur les multimédias de l'enseignement supérieur

Dans la même collection

-

Conflit, ritualisation, droit : la gestion de la diversité

MichaudYvesPsychologiquement, la relation humaine à la diversité est ambivalente : la diversité suscite la curiosité et stimule ; en même temps elle apparaît comme une menace et déclenche l'agressivité. Les

-

Les universaux de pensée

ChangeuxJean-PierreLa pensée est liée au cerveau, une entité matérielle qui possède une organisation complexe. Les universaux de pensée se développent à partir de cette organisation. Elle se construit au court de l

-

La diversité biologique comme objet social et objet légal

VivienFranck-DominiqueLes années 80 ont été le témoin de la reconnaissance de la diminution de la diversité biologique en tant que problème global d'environnement. Il s'agit là d'une problématique appartenant à la classe

-

Invariants anthropologiques et diversité culturelle

DescolaPhilippe"Si les réactions d'alarme que suscitent les transformations de l'environnement et le développement des biotechnologies expriment souvent une évaluation sérieuse des risques encourus, elles prennent

-

Être et ne pas être un animal

ProchiantzAlainIl n'y a que des individus dans la nature. Mais qu'est-ce qu'un individu ? Le sens de ce terme est-il le même pour tous : bactéries, plantes, oiseaux, souris, êtres humains ? La réponse, selon le

-

-

Génétique, populations et maladies

Cambon-ThomsenAnneGènes, Populations et Maladies : pour aborder ce thème, c'est la vision de la Génétique des populations humaines que j'ai choisie et qui va, à travers quelques exemples de projets de recherche, nous

-

Hommes et hominidés

SenutBrigitteIl s'agit d'explorer la dichotomie entre les grands singes et l'Homme et comment comprendre cette divergence aujourd'hui. En consultant les médias, on voit souvent évoquer le fait que l'Homme partage

-

Diversité et identités humaines : du côté de l'immunologie

MoulinAnne-MarieLa diversité du monde vivant a toujours été un objet d'émerveillement. De la part des théologiens, qui trouvaient dans le catalogue de la vie une occasion de s'extasier sur l'oeuvre de la Providence.

-

Végétaux : diversité, hybridation

MugnierJacquesEn 1998, le Groupe sur la Phylogénie des Angiospermes (APG) publie une étude phylogénétique des plantes à fleurs en comparant des séquences de l'ADN chloroplastique. Ces taxonomistes moléculaires ne

-

La vie dans des conditions extrêmes

López-GarcíaPurificaciónAu cours des 30 dernières années, nous avons assisté à la découverte d'une extraordinaire diversité de microorganismes habitant des milieux que l'on croyait auparavant hostiles à la vie. Aujourd'hui,

-

Combien de temps faut-il pour faire une espèce ?

BonhommeFrançoisIl n'y a, en vérité, pas de réponse à cette question. Il n'y en a pas une mais plusieurs, la réalité est complexe et multiforme. Lorsque l'on parle d'évolution, l'opinion générale est que les espèces

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Sol et biodiversité : quelles agricultures, quelles solutions ?

SelosseMarc-AndréLe sol a longtemps été géré sans conscience des blessures induites : urbanisation, agriculture intensive, érosion, etc. Pourtant, certaines agricultures ont déjà mis en place des solutions.

-

Glozel-Session 2 : Table ronde conclusive

AngevinRaphaëlBonFrançoisGilabertChristopheGernigonKarimZurbachJulienTable ronde conclusive de la session n°2 - Glozel et la Préhistoire : construction(s) intellectuelle(s) et institutionnelle(s) - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources

-

Genèse et apories de la Préhistoire récente au Proche-Orient

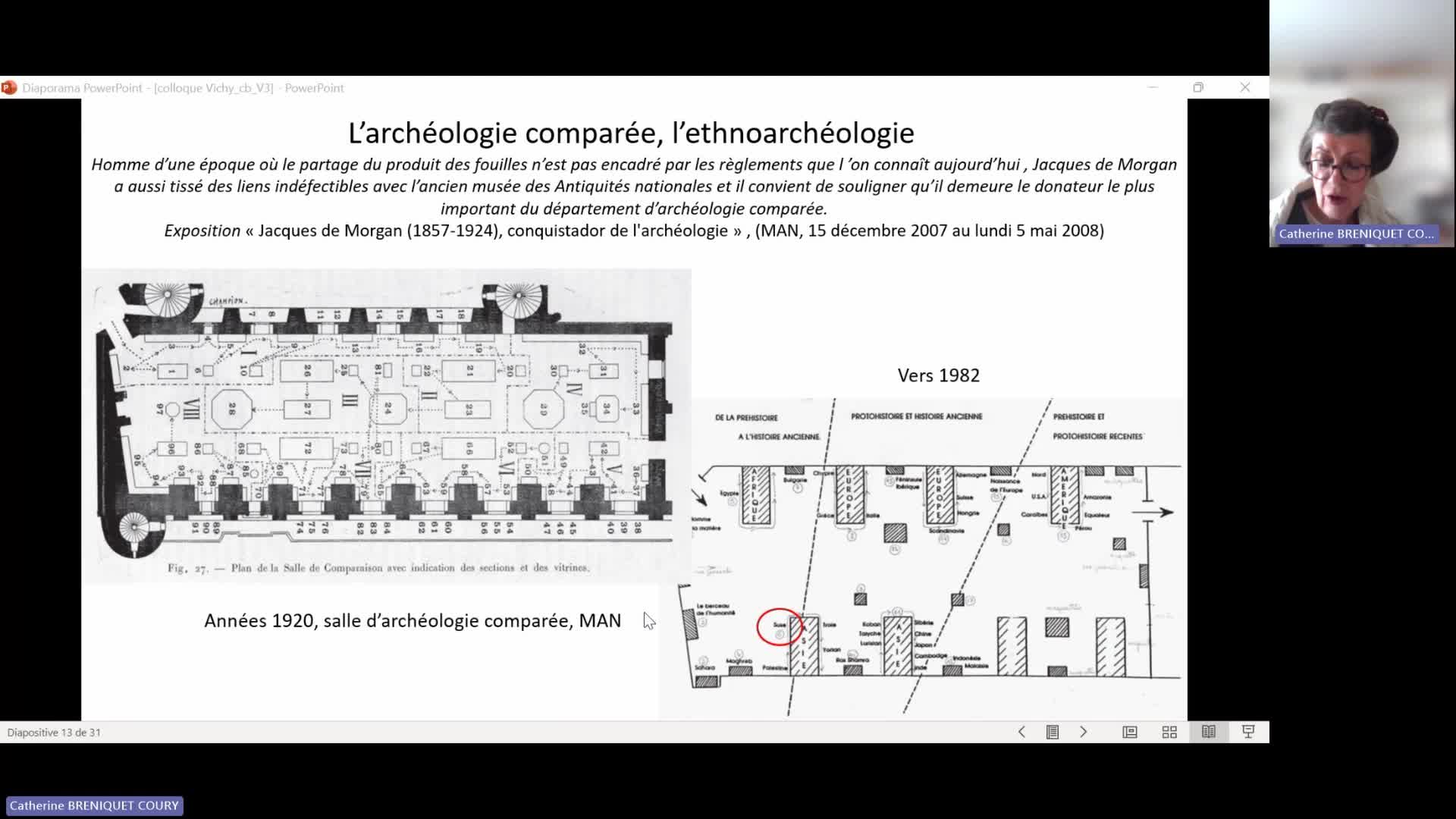

BreniquetCatherineCatherine Breniquet revient sur les enjeux de la naissance de la préhistoire récente du Proche-Orient.

-

Le « Mirage oriental » de Salomon Reinach et la question primordiale de l’origine de la civilisatio…

GernigonKarimDès la publication du premier fascicule relatant ses fouilles de Glozel avec Fradin (1925), Morlet fait référence à l'article « Le Mirage oriental » publié par Salomon Reinach en 1893 dans L

-

L’archéologie néolithique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : entre construction scientifi…

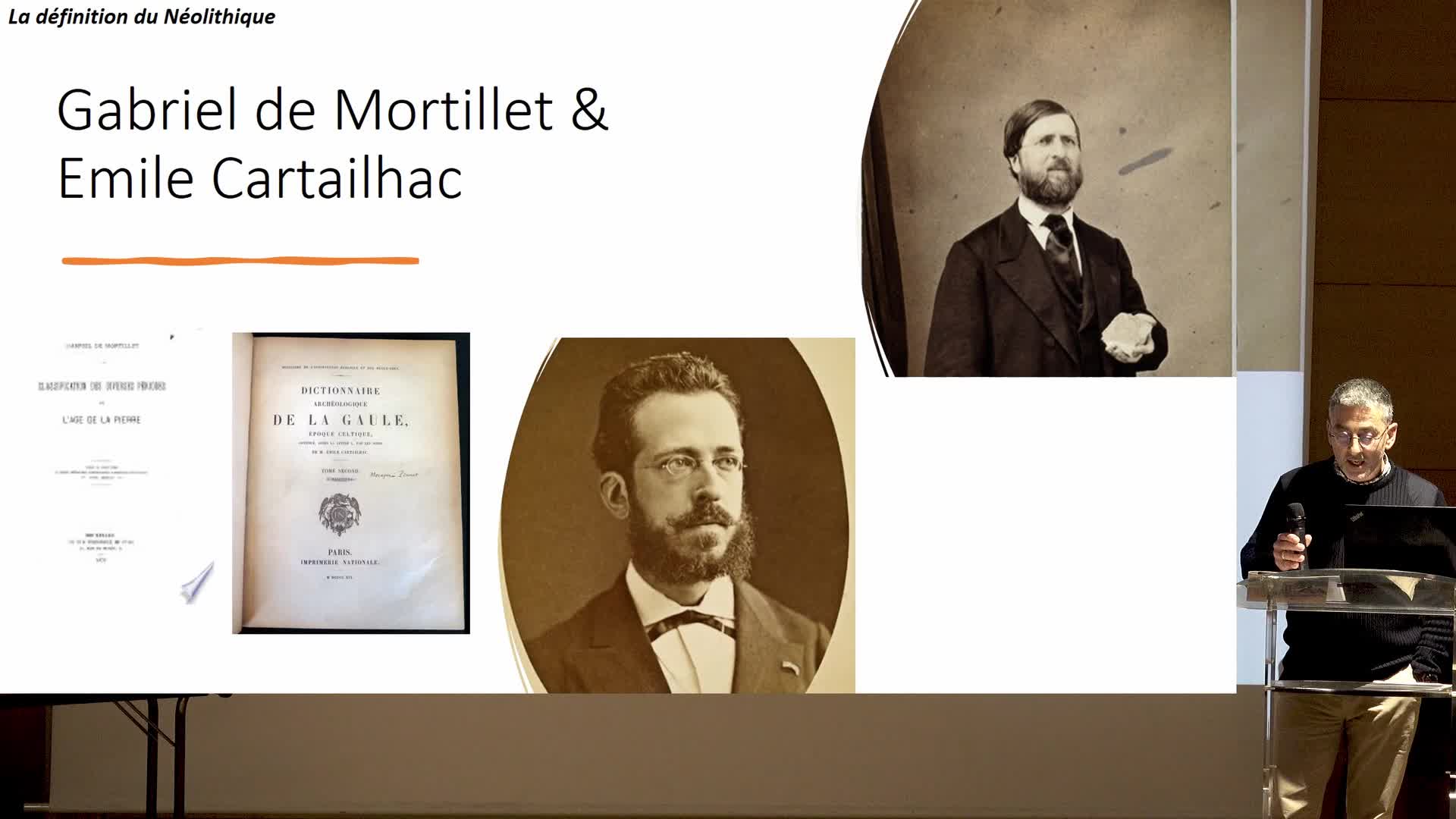

GilabertChristopheÀ la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question du Néolithique est encore fortement liée à une vision évolutionniste de l’apparition de la « civilisation » en Europe et sur le pourtour

-

Glozel ou le « trompe-l’œil » d’une nouvelle résolution du hiatus entre Paléolithique et Néolithique

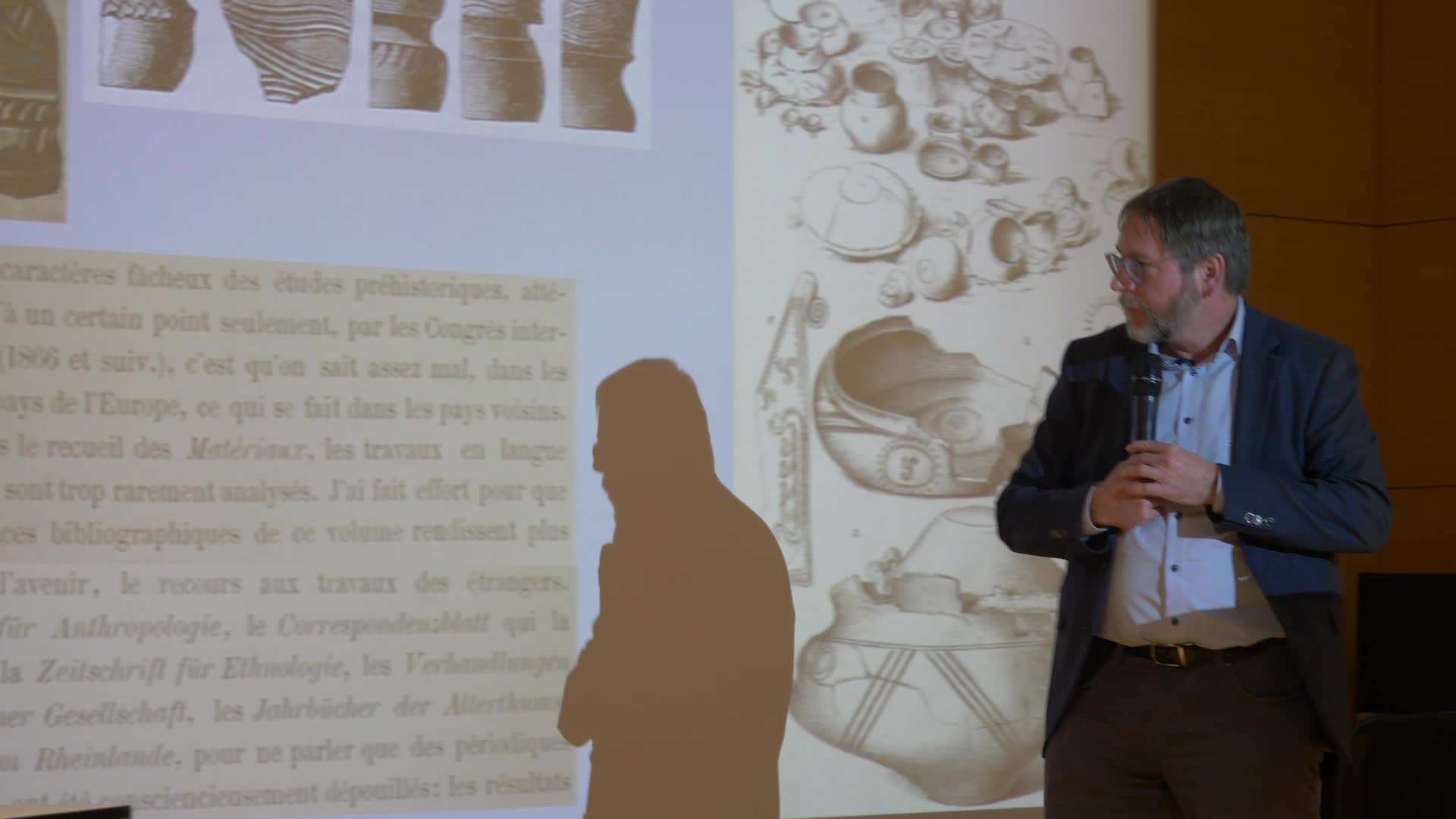

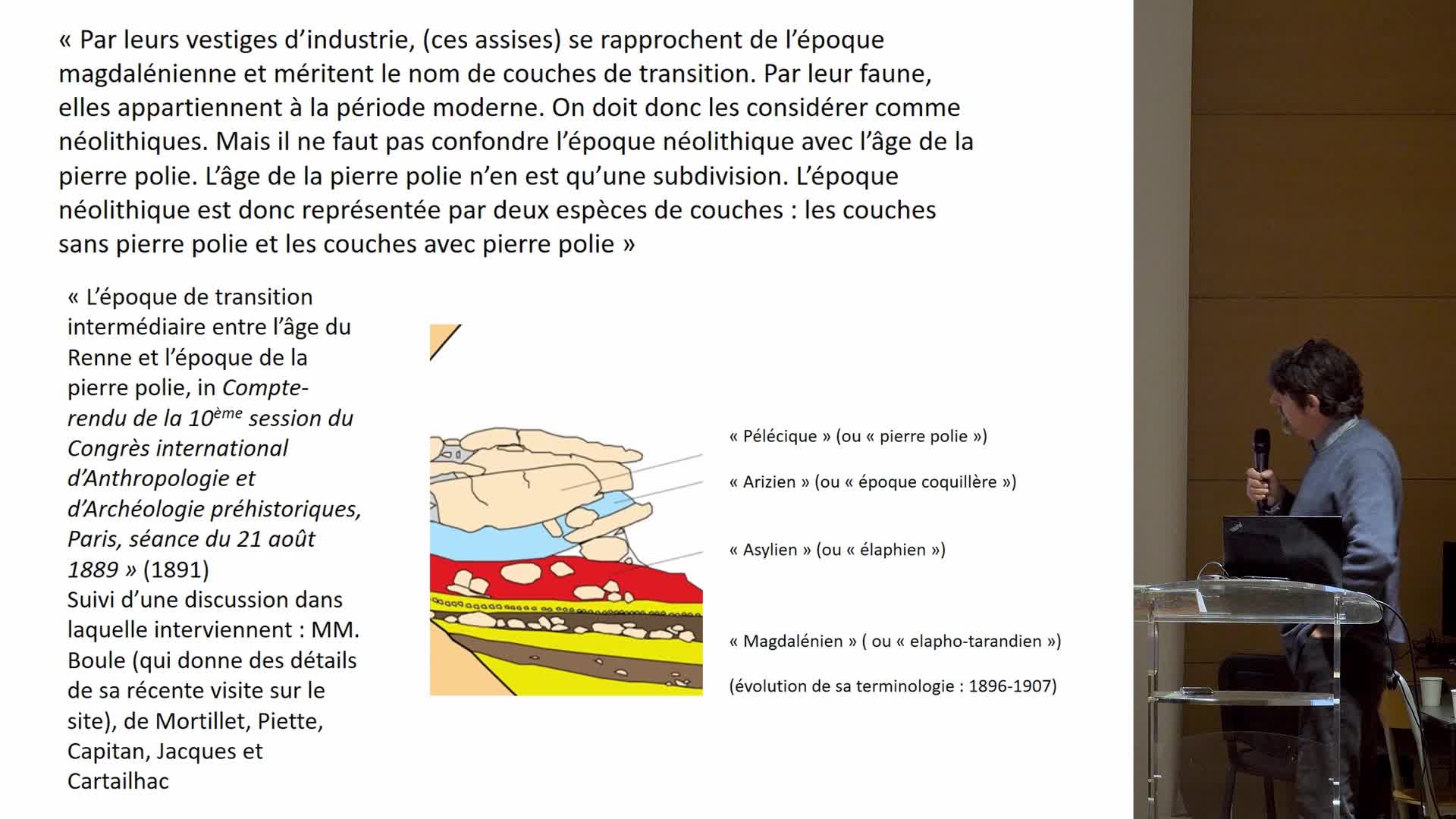

BonFrançoisFrançois Bon s'intéresse à la manière dont s'est difficilement opérée la reconnaissance d'une période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique...

-

Présentation des domaines des sciences écologiques et de certains points clefs importants pour les …

BarotSébastienDans cette séance, Sébastien Barot propose une introduction aux grands domaines des sciences écologiques et à leurs fondements épistémologiques et méthodologiques.

-

Évolution des forêts tropicales humides : des processus globaux à la conservation locale transdisci…

CouvreurThomas L.P.Thomas Couvreur présente des travaux de recherche sur les forêts tropicales humides, leur biodiversité au niveau global et les projets de conversation en Equateur