Notice

La mode de l’Autre en musique au tournant du XXe siècle en France : le cas Debussy / Mylène Dubiau

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La mode de l’Autre en musique au tournant du XXe siècle en France : le cas Debussy / Mylène Dubiau, in "Turandot. Exotisme d’Extrême-Orient au début du XXe siècle", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordinationde Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 25 juin 2015.

* Images et prise de son : Service audiovisuel de la Mairie de Toulouse.

Lorsque deux civilisations viennent à se rencontrer, les productions artistiques et littéraires jouent un rôle prépondérant dans le mouvement d’échanges qui s’installe entre leurs cultures respectives. Récits de voyage, contes et fictions locales, pensées et spiritualités ne forment qu’une part de la vaste matière identitaire prête à circuler d’une civilisation à l’autre. Pour cela, il faut construire une passerelle entre deux rives et garantir un passage assez fluide. Une exigence et de nombreux obstacles : frontières géopolitiques, passoires idéologiques, entonnoirs sociologiques, sans oublier la concession faite à la requalification en exotisme. Quant au découvreur, voyageur audacieux ou simple rêveur sédentaire, il dissimule mal sous couvert de curiosité insatiable la quête d’une ipséité, d’un moi projeté dans la culture de l’autre. En ce début de XXe siècle, l’histoire de la princesse Turandot, située en Chine mais puisant dans un vivier de contes persans, modelée à travers les rouages de la commedia dell’arte par la plume de Carlo Gozzi, ne dépasse sans doute pas le stade de la fantaisie. Mais ne parle-t-elle pas avec acuité de nos fantasmes à l’égard du straniero ? Cette journée d’études questionne la variété et la versatilité des échanges interculturels : témoignages, restitutions, traductions, interprétations, visions, imaginaires, appropriations, détournements...

Mots-clés : Musique (19e-20e siècles) ; Claude Debussy (1862-1918) ; Exotisme (dans la musique), Expositions universelles (influence) ;

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Références documentaires

PFEND, Michael (2013). L’influence sur Debussy des procédés de composition non européens in Myriam Chimènes et Alexandra Laederich (dirs), Regards sur Debussy, Paris, Éditions Fayard,579 p.

BORIO, Gianmario (2009). Fine dell’esotismo: l’infiltrazione dell’Altro nella musica d’arte dell’Occidente, in L’etnomusicologia e le musiche contemporanee, Venezia, Fondazione Giorgio Cini.

CARON, Sylvain (2009). Mélodie et orientalisme : de l’évocation du merveilleux aux séductions de l’avant-garde, in "Musique et exotisme en France au tournant du XXe siècle. Altérités recomposées", Revue musicale OICRM (RMO), 1, vol. 3, 93-114. [En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/rmo/2016-v3-n1-rmo04629/1060123ar.pdf].

COGEVAL, Guy, NECTOUX, Jean-Michel et al. (2012). Debussy, la musique et les arts [catalogue d'exposition]. Paris, Éditions Flammarion, 205 p.

LOCKE, Ralph P. (2009). Musical Exoticism. Images and Reflections. Cambridge, Cambridge University Press, 327 p.

COLAS, Damien, GÉTREAU, Florence, HAINE, Malou (dirs) (2007). Musique, esthétique et société au XIXe. Wavre, Éditions Mardaga, 336 p.

LOCKE, Ralph P. (2007). L'impossible impossibilité de l'exotisme musical [trad. de Vincent Giroud], in Damien Colas, Florence Gétreau, Malou Haine (dirs), Musique, esthétique et société au XIXe siècle, Wavre, Éditions Mardaga, 91-107.

FAUSER, Annegret (2005). Musical Encounters at the 1889 Paris World's Fair. Rochester, University of Rochester Press, 391 p.

LESURE, François, HERLIN, Denis (eds) (2005). Claude Debussy. Correspondance (1872-1918). Paris, Éditions Gallimard, 2352 p.

CHAZAL, Jean-Pierre (2002). Grand succès pour les exotiques. Retour sur les spectacles javanais de l'Exposition Universelle de Paris en 1889, Archipel, 63, 109-152. [En ligne : https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_2002_num_63_1_3699].

REVOL, Patrick (2000). Influences de la musique indonésienne sur la musique française du XXe siècle. Paris, Éditions L'Harmattan, 538 p.

BARTOLI Jean-Pierre (1997). L’orientalisme dans la musique française du XIXème siècle, Revue belge de musicologie, 51, 137-170.

LOCKSPEISER, Edward, HALBREICH, Harry (1980). Claude Debussy. Paris, Éditions Fayard, 832 p.

DEBUSSY, Claude (1927). Lettres de Claude Debussy à son éditeur publiées par Jacques Durand. Paris, Éditions A. Durand et fils, 190 p.

DEBUSSY, Claude (1921). Du goût, Revue musicale S.I.M. [Société internationale de musique], 1, 15 janvier 1913, 47-49. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6109714p/f126].

Liens

Le site internet du théâtre du Capitole de Toulouse

Le site web de l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL)

Le musée Claude de Debussy (maison natale), Saint-Germain en Laye

"Estampes : Pagodes", de Claude Debussy, interprété par Sviatoslav Richter, 1977 [sur YouTube].

Dans la même collection

-

L’Italie et la tradition orientale, de Marco Polo au XVIIe siècle / Jean-Luc Nardone

NardoneJean-LucRécits de voyage, contes et fictions locales, pensées et spiritualités ne forment qu’une part de la vaste matière identitaire prête à circuler d’une civilisation à l’autre. Pour cela, il faut

-

De l’orientalisme exotique et hétéroclite de la fable de Carlo Gozzi ("Turandot", 1762) à l’orient…

BergerCécileCette communication explique comment « s’articule l’orientalisme tragique et, paradoxalement, la dérision assez distanciée et très marquée -proche d’une sorte de regard parodique- des masques de la

-

Épices d’orient ou l’évolution du style puccinien à l’orientale de "Madama Butterfly" (1903) à "Tur…

Lorsque deux civilisations viennent à se rencontrer, les productions artistiques et littéraires jouent un rôle prépondérant dans le mouvement d’échanges qui s’installe entre leurs cultures respectives

-

Du théâtre à l’opéra : "Turandot" de Ferruccio Busoni (1905-1917) / Michel Lehmann, Jean-Jacques Gr…

GroleauJean-JacquesLorsque deux civilisations viennent à se rencontrer, les productions artistiques et littéraires jouent un rôle prépondérant dans le mouvement d’échanges qui s’installe entre leurs cultures respectives

Sur le même thème

-

Musiciens dans la cité : du quartier aux grandes villes d’Europe

CamposRémyDans cette conférence qui mêle rigueur de la recherche et goût de l'anecdote, Rémy Campos, historien de la musique, esquisse les bases d’une étude de l’emploi musical parisien au XIXe siècle.

-

La Femme sans ombre, le dernier opéra romantique ?

CandoniJean-FrançoisSi La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des

-

Exotisme et bizarreries musicales (1860-1880) : Les Pêcheurs de perles, Aïda, Le roi de Lahore, san…

LehmannMichelSelon une vision commune de l’histoire de l’opéra, celui-ci aurait connu l’âge d’or de sa veine exotique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le tri arbitraire de la postérité aurait ainsi établi

-

Exotisme ou primitivisme dans l’art à l’époque de Bizet et de Baudelaire ?

NayrollesJeanSelon une vision commune de l’histoire de l’opéra, celui-ci aurait connu l’âge d’or de sa veine exotique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le tri arbitraire de la postérité aurait ainsi établi

-

Les défis artistiques et musicaux du 2e acte de "La Bohème" depuis la fosse d'orchestre / Michel Le…

LehmannMichelTableau réaliste d’une vie de quartier parisien, d’une vie de bohème, l’œuvre de Puccini offre l’occasion d’interroger ce qui fait réalisme sur la scène et dans quelles conditions. Tableau pittoresque

-

Le Barbier de Séville. Les versions de Paisiello et de Rossini : les fondements crédibles d’un duel…

ChassotJean-FabriceSabyPierreLehmannMichelPilier du répertoire lyrique depuis sa création en 1816, Il Barbiere di Siviglia de Rossini est une énième adaptation de la pièce de Beaumarchais donnée pour la première fois en 1775. Si la version de

-

L'ombre du Grand Opéra meyerbeerien et l'héritage du drame romantique français dans la "Forza del d…

LehmannMichelDans cette communication, Michel Lehmann analyse comment Verdi dans La Forza del destino, s’affranchit des contraintes du classicisme formel de l’opéra des années 1840-1860, à la fois par un travail

-

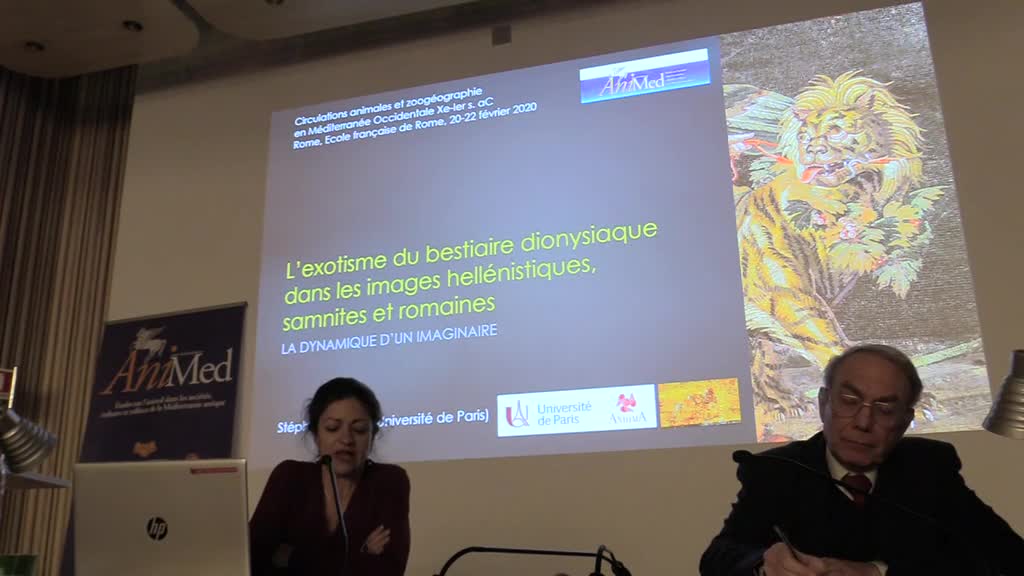

L'exotisme du bestiaire dionysiaque dans les images romaines : la dynamique d'un imaginaire

WylerStéphanieSession 4 : Représentations culturelles

-

Les partitions musicales des spectacles "antiques" dansés par Nijinski (2) : une ambivalence entre …

La place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidentalse présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Opéras symbolistes et ramifications wagnériennes : enquête de styles chez Debussy, Dukas et Korngol…

Les premiers écrivains symbolistes français avaient pourtant ouvertement proclamé leur déférence à l’égard de la théorie de l’Art Total de Wagner, une façon de se ranger en bon ordre sous une unique

-

« È morta ! » : formules spectaculaires de chute de rideau dans l’opéra italien de Verdi à Puccini …

De la comédie à la tragédie, le rideau tombe sur des scènes finales très différentes, où la mort s’invite fréquemment. Les romantiques apprécient la mort de l’héroïne, victime comme Tosca, rédemptrice

-

La destinée des personnages et la fin du spectacle. Dénouements / Michel Lehmann

La chute du rideau sépare le public de la scène, elle le libère de l’emprise et de la fascination que l’intrigue a exercés sur les spectateurs, en ayant habilement exploité sa curiosité, son désir d