Chapitres

- Présentation00'50"

- Introduction09'18"

- La notion de modèle15'19"

- L'apport de l"économie aux mathématiques08'52"

- L'apport des mathématiques à l'économie16'18"

- Conclusion01'51"

- Questions: partie 116'01"

- Questions: partie 207'11"

Notice

Économie et mathématiques

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

L' usage de la modélisation mathématique en économie, et plus généralement dans les sciences sociales, choque encore un public pourtant habitué au succès de cette modélisation dans les sciences exactes et naturelles. Je me propose de reprendre la question à zéro, et de montrer que l'usage des modèles mathématiques est tout aussi légitime dans un cas que dans l'autre, qu'il est assis sur des bases expérimentales solides, et qu'il peut conduire à des progrès importants. En fait, les sciences sociales seront sans doute, avec la biologie, la grande source d'inspiration des mathématiques dans le siècle qui s'ouvre, comme les sciences physiques l'ont été au siècle précédent.

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 175e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 23 juin 2000.

Mathématiques et économie

par Ivar Ekeland

Les économistes n’ont pas bonne presse en France, alors que les mathématiciens sont entourés d’un respect quasi universel. C’est que les premiers ont le malheur de faire profession d’un sujet où chacun s’estime avoir des compétences, tandis que les seconds se présentent comme des conquérants de l’inutile, et bénéficient de toute la sympathie qui entoure champions d’échecs ou navigateurs solitaires, bref tous ceux qui engagent leur vie dans des exploits inaccessibles au commun des mortels, mais universellement reconnus comme fort difficiles. Je n’en veux pour preuve que cette pétition dont la presse s’est fait largement l’écho, où certains étudiants de science économique se plaignaient de la manière, à leurs yeux trop théorique, dont leurs professeurs tentaient de leur enseigner l’économie : imagine-t-on les étudiants de mathématiques se plaindre que les mathématiques qu’on leur enseigne sont trop coupées des réalités, et en appeler au grand public de l’incompétence des universitaires ?

Mais enfin, ce n’est pas mon problème, puisque je suis mathématicien, et c’est de bon cœur qu’ici j’entonne le « Suave mari magno ». C’est donc d’un cœur léger que je vous entretiendrai ce soir des rapports qu’entretiennent les mathématiques et l’économie. Il me semble que la raison profonde de ce qu’il faut bien appeler l’incompréhension française des immenses progrès qu’ont accompli les sciences économiques, et tout spécialement ces trente dernières années, tient au fait que les gens, et parmi les plus cultivés, ne comprennent pas ce qu’est un modèle. Par ce mot j’entends une représentation mathématique de la réalité, et je vais passer toute la première moitié de cette conférence à expliquer cette notion : qu’est-ce qu’un modèle, et comment l’utiliser ?

Rien de mieux que de commencer par un exemple. Prenons deux phrases que nous avons beaucoup entendues ces dernières années. Ce sont :

« Les immigrés prennent le travail des Français »

« Le passage au 35 heures va créer des emplois »

Voilà certes des assertions qui ne relèvent pas uniquement du débat académique : ce n’est pas du sexe des anges qu’il est ici question. On pourrait même classer les Français suivant le fait qu’ils approuvent ou non ces propositions, et je suis prêt à parier qu’il s’en trouvera peu pour être d’accord avec les deux à la fois. Pour la majorité d’entre eux la conviction se fondera sans doute davantage sur des arguments politique que sur une réflexion personnelle, mais cela n’interdit pas (surtout à un scientifique) de se poser la question : est-ce que c’est vrai ? Comment nous faire une opinion personnelle et ne pas nous contenter du prêt-à-penser diffusé par notre parti politique favori ? Qu’y a-t-il dans la tête de ceux qui professent l’opinion contraire ? Indépendamment du fait que ces propos se retrouvent dans la bouche de personnages politiques qui peuvent nous répugner, ont-ils une valeur objective ?

Ces deux assertions parlent finalement d’une seule et même chose : le travail. Qu’est-ce que le travail ? Ce n’est pas un objet simple, comme le triangle ou le cercle ; suivant la définition que l’on en propose, et le point de vue d’où l’on se place, on obtiendra des réponses très différentes, et je vais ici en donner trois exemples, ce qui revient à présenter de ce même objet, le travail, trois modèles différents.

Modèle 1 : Le travail est un gâteau à partager

Chez la majorité des gens qui n’ont pas de culture économique prévaut l’idée que la quantité de travail disponible à un instant donné est un donné inextensible : c’est le nombre d’emplois existants. Il y a une demande totale de travail, correspondant aux besoins de l’économie ; l’offre ne peut pas la dépasser, sauf à employer les gens à creuser des trous dans le sol et à les reboucher, ce qui n’est qu’une forme déguisée de subvention.

Si l’on adopte ce point de vue, si le travail est un gâteau à partager, les réponses à nos questions sont claires. S’il y a trop de convives, il n’y en aura pas pour tout le monde : tout travail pris par un immigré est un travail de moins pour un Français. Inversement, si chacun accepte de se contenter d’un part plus petite, on peut faire plus de parts : il est donc vrai que le passage aux 35 heures crée des emplois. On peut même quantifier tout cela par une équation exprimant que le gâteau est la somme de ses parts, quelle que soit la manière dont on le découpe.

Modèle 2 : Le travail est un facteur de production

Il n’est pas interdit d’avoir une vision plus complète de ce qu’est le travail, et de se rappeler que c’est aussi un facteur de production. Le propre de l’économie, c’est de produire, et non simplement de consommer ce qui existe, et pour produire il faut du travail, sous une forme ou sous un autre. En d’autres termes, l’économie est un moteur et travail est son carburant. Chacun sait piloter une voiture : pour avoir de la puissance il faut accélérer, c’est-à-dire injecter davantage de carburant dans le moteur ; inversement, si on lève le pied sans précaution, le moteur risque de caler. Cela donne une première idée de ce que peut être une politique économique

Gâteau si l’on veut, mais la taille du gâteau dépend du nombre de convives. Un immigré supplémentaire, c’est une goutte de carburant de plus dans le moteur, qui tournera donc plus vite, et sera donc capable de tirer une charge plus lourde. Il est fort possible que la production supplémentaire ainsi dégagée permette non seulement de faire vivre l’immigré et sa famille, mais aussi de donner davantage à ceux qui ont déjà : l’immigration serait donc bénéfique pour tous, Français et immigrés. Inversement, passer de 39 à 35 heures peut entraîner, dans un premier temps, une chute de production proportionnellement beaucoup plus importante que 4/39. Même si les chômeurs sont là pour prendre le relais, et ramener dans un deuxième temps la quantité de travail au niveau initial, il y aura une phase de transition difficile à gérer.

On voit que l’on tombe maintenant sur des problèmes d’une autre nature que dans l’exemple précédent. Le fonctionnement de l’économie est influencé de manière complexe par la quantité de travail injectée dans celle-ci. On représentera cette situation par des équations du type Offre = Demande, qui expriment que l’économie tourne à la vitesse exacte qui permet aux consommateurs (et donc, en définitive, aux travailleurs) d’absorber toute la production. L’effet d’une politique d’immigration ou de réduction du temps de travail dépendra beaucoup de l’équilibre auquel on aboutit.

Modèle 3. Le travail est un produit

Dans ce dernier modèle, le travail est considéré, non plus comme une donnée indifférenciée, mais comme un produit que l’on peut fabriquer, en quantité et qualité variables suivant les besoins. Les différents acteurs de l’économie gèrent leur offre de travail au fil du temps. L’individu choisit son niveau d’éducation générale et sa formation professionnelle de manière à optimiser son offre de travail pendant ses années d’activité ; il choisit également son plan d’épargne pour préparer sa retraite. Les entreprises choisissent leurs investissements en tenant compte de l’état prévisible du marché du travail et du niveau de formation des individus : les industries textiles ne s’implantent pas dans les mêmes régions que les compagnies financières. La société choisit le niveau des investissements publics, notamment dans l’éducation, et le système de redistribution des revenus.

L’offre de travail à un instant donné est donc le résultat d’une multitude de décisions prises, à tous les niveaux de l’économie, dans les années antérieures, quelquefois très longtemps auparavant : que je prenne aujourd’hui la décision d’entreprendre des études de médecine, ou que Renault décide de construire une nouvelle usine au Brésil, l’impact de ces décisions ne se fera sentir que dans bien des années. De même, l’immigré d’aujourd’hui aura des enfants qui seront mieux éduqués que lui, et qui interviendront à un autre endroit du marché du travail. Et le passage aux 35 heures peut inciter les entreprises à rechercher des gains de productivité en améliorant les machines existantes plutôt qu’en embauchant du nouveau personnel. Bref, les questions posées n’ont plus de réponse simple et évidente : trop de facteurs rentrent en ligne de compte. D’où le rôle de la modélisation, c’est-à-dire de la définition précise de ceux-ci et de la résolution des équations qui les lient.

Quelle leçon tirer de ces trois exemples ?

Tout d’abord, l’intérêt de la modélisation mathématique. Elle permet d’afficher les hypothèses qui fondent le raisonnement, et qui restent trop souvent implicites dans un développement plus littéraire. Ceux qui pensent que les immigrés prennent le travail des Français pensent bien souvent que la demande de travail est fixée, mais ils ne le disent pas. Elle permet aussi de vérifier la cohérence logique des conclusions présentées avec les hypothèses faites : si vous croyez vraiment que la demande de travail est fixée, alors vous devez croire à la fois que les immigrés prennent le travail des Français, et que le passage aux 35 heures va créer des emplois. Elle permet enfin de dominer la complexité : dans les deux derniers modèles, où les interactions seraient très difficiles à exprimer verbalement, l’écriture des équations permet une grande économie de pensée, et leur résolution, si tant est qu’elle est possible, donne une réponse à la question posée.

Ensuite, l’idée qu’il n’y pas de super-modèle, de modèle tellement précis et exact qu’il engloberait tous les autres et collerait exactement aux choses. On voit bien que le troisième modèle est meilleur que le premier, mais il n’est pas lui-même parfait. Tout modèle est nécessairement partiel et imparfait, ce qui ne veut pas dire que tous les modèles se valent : le travail du scientifique, physicien ou économiste, consiste à trouver le modèle le mieux adapté à une situation donnée. Pour prendre un exemple que je cite souvent, la Terre n’est pas ronde pour tout le monde. Pour le randonneur, qui utilise la carte au 25/1000e de l’IGN, la Terre est plate : il ne va pas partir avec un globe terrestre dans on sac à dos ! Pour le pilote qui fait Paris- New-York, la Terre est ronde : c’est ce qui détermine la route qu’on lui fait suivre, et qui n’est la plus courte que si l’on se place sur une sphère. Pour l’astronome qui détermine la position de la Lune ou d’un autre satellite artificiel, la Terre n’est pas ronde, mais aplatie aux pôle et bosselée, et chacune de ces irrégularités influe sur la trajectoire qu’il calcule.

Ces leçons sont exactement celles que le physicien a mises en pratique depuis la révolution galiléenne. Mais les modèles mathématiques utilisés en économie sont différents de ceux qui jusqu’à présent étaient utilisés en physique. Certes, la théorie économique construit la société à partir de l’individu, comme la théorie physique construit le solide à partir de l’atome, c’est-à-dire que l’une et l’autre se proposent d’expliquer les phénomènes collectifs par le comportement individuel. Cependant les êtres humains diffèrent des objets physiques par des côtés essentiels dont la modélisation mathématique devra rendre compte, et dont nous ne listons ici que quelques-uns :

L’intentionnalité. L’être humain agit consciemment, ce qui veut dire qu’il agit en fonction d’un but à atteindre. Pour bien comprendre ce que cela veut dire, il suffit d’imaginer que le feu se déclare dans cette salle. Alors l’air chaud et la fumée s’échapperont par les portes que je vois en haut de l’amphithéâtre et vous aussi vous sortirez, mais pour d’autres raisons. Les comportements collectifs qui en résultent seront très différents : les molécules d’air ne paniquent pas.

Le comportement stratégique. Je sais que tu es comme moi, et je vais m’en servir pour prévoir ce que tu vas faire. C’est en utilisant ce précepte que l’on peut jouer aux échecs : je me mets à la place de mon adversaire pour prévoir sa réponse au coup que je me propose de jouer. Dans nombre de situations plus complexes, et plus réalistes, il ne faut pas manquer d’intégrer les réactions de ses adversaires (ou de ses partenaires) à sa propre décision, tout en se rappelant que ceux-ci font de même.

L’asymétrie d’information. Pour reprendre une citation célèbre de John Donne, que Hemingway fait figurer en épigraphe de « Pour qui sonne le glas », chaque être humain est une île : les îles communiquent par des signaux, mais ne se déplacent pas. En d’autres termes, vous pouvez écouter ce que je dis, vous pouvez voir ce que je fais, vous vous pouvez lire ce que j’écris, mais vous ne saurez jamais ce que je pense. Chacun peut mentir sur ses intentions et ses possibilités, et peu de gens s’en privent.

Tous ces points se prêtent à la modélisation. Il en est résulté un progrès certain des mathématiques, qui ont bénéficié de l’apport de concepts nouveaux, dont le plus célèbre est sans doute celui d’équilibre, dû à John Nash, mathématicien d’exception dont une récente bibliographie retrace la triste histoire. Dans le cadre de cet exposé, nous ne nous aventurerons pas sur cette piste, et nous soulèverons plutôt une autre question, tout aussi importante et controversée, celle de la vérification expérimentale.

Dans quelle mesure peut-on dire qu’un modèle est vrai ? La question a été longuement étudiée, et pour ma part je me range volontiers sous la bannière du Cercle de Vienne, et plus précisément de Karl Popper, suivant lequel une théorie scientifique ne saurait être vraie qu’à titre provisoire, dans l’attente d’une réfutation que l’on s’ingéniera à susciter en multipliant les expériences destinées à en vérifier les conséquences de plus en plus lointaines. Plus précisément, une théorie physique ne saurait être qualifiée de scientifique si elle n’a pas de conséquence testable, c’est-à-dire si le développement mathématique du modèle qu’elle propose ne conduit pas à des prédictions que l’on puisse confronter à la réalité. On ne sait pas assez que le même critère de scientificité s’applique à l’économie. Construire un modèle n’est rien ; tout le monde peut en faire, et les conversations de cafés comme les tribunes de journaux sont faits de modèles qui ne valent pas plus que le temps perdu à les écouter ou à les lire. Ce qui est difficile c’est de les corroborer, c’est-à-dire d’en déduire le plus possible de conséquences logiques mais imprévues, et d’aller voir sur le terrain si elles sont vérifiées.

C’est le rôle de l’économétrie que de faire ce genre de travail, et l’attribution du dernier prix Nobel d’économie à deux économètres souligne l’importance qu’il faut y attacher dans la science économique moderne.

Je voudrais, sans trop m’étendre, donner un exemple de ce genre de vérification, tiré d’un travail récent de Chiappori et Levitt. L’une des branches de la science économique, la théorie des jeux, étudie le comportement de deux individus parfaitement rationnels en situation de conflit. Il est traditionnel, quand on expose le sujet, d’invoquer l’exemple du penalty au football. Le gardien se propulse à gauche ou à droite au moment même où le tireur frappe la balle, et celle-ci va beaucoup trop vite pour qu’il puisse attendre de voir de quel côté elle va. Il doit donc décider a priori de quel côté sauter, de même que le tireur décide à priori de quel côté frapper, et on est alors ramené à une situation classique en théorie des jeux. La gauche et la droite ne jouent pas le même rôle, suivant que le tireur est droitier ou gaucher, et nous parlerons donc d’un côté naturel, qui est le côté gauche si le tireur est droitier. L’analyse théorique nous conduit d’abord à des conséquences qualitatives, la plus importante étant que ni le gardien ni le tireur ne peuvent se permettre une quelconque régularité, qui les rendrait vulnérables aux prévisions de l’adversaire : le gardien qui sauterait toujours du côté naturel, ou celui qui alternerait de manière rigoureuse l’un et l’autre, seraient vite repérés. D’un point de vue mathématique, cette nécessaire imprévisibilité est modélisée par l’aléatoire, et nous dirons donc que le tireur saute du côté naturel avec une fréquence p, et que le gardien saute du côté naturel avec une probabilité q. Tout ceci reste qualitatif, et on peut certes arriver aux mêmes conclusions sans faire de mathématiques, mais vient maintenant le côté quantitatif :

Quel rapport entre les nombres p et q ? Sont-ils égaux, p = q ? Sinon, quel est le plus grand ? L’intuition reste muette, mais l’analyse théorique fournit une réponse : p < q, p est plus petit que q . Reste à savoir si cette réponse est correcte ; si elle l’est, la théorie des jeux est corroborée. Si elle ne l’est pas, elle est invalidée. On a donc visionné tous les penalties tirés en championnat de première division, en France (1997-99) et en Italie (1997-2000), au nombre de 459, et l’inégalité c’est trouvée vérifiée, ainsi d’ailleurs que quelques autres critères que je n’ai pas indiqués ici.

On reproche souvent à la théorie économique d’être irréaliste, en ce qu’elle suppose les individus rationnels et calculateurs. Outre le fait que cette hypothèse est certainement vraie au niveau des institutions, elle n’a pas besoin d’être vraie au niveau des individus pour que la théorie soit vraie. La rationalité peut s’introduire pas d’autres biais, l’apprentissage ou le darwinisme. Voyez par exemple ce que se passe ici. Certes, il ne s’agit pas ici de vie et de mort, ni du destin d’un pays, mais les enjeux économiques n’en sont pas moins considérables pour les personnes concernées : la dernière Coupe de France a été gagnée sur penalty, et cela représente pour les vainqueurs (les perdants), en termes de notoriété et de participation aux coupes européennes, un gain (une perte) qui se chiffre en dizaines de millions de francs. Tireurs et gardiens sont des professionnels, ils s’entraînent en permanence, ils visionnent les adversaires : on peut être certain qu’au moment du penalty, ils ont vraiment réfléchi à ce qu’ils devaient faire, et ils font exactement ce que prédit la théorie ! Pourquoi ? Ni Barthez ni Zidane ne connaissent la théorie des jeux, et ils seraient certainement peu convaincus par le formalisme mathématique. Pourquoi donc se comportent-ils comme le ferait un individu rationnel et calculateur ? Il y a plusieurs réponses possibles, toutes intéressantes. La première, c’est qu’ils parviennent aux mêmes conclusions par un raisonnement non formalisé : l’être humain est rationnel, agit de manière réfléchie, et la théorie des jeux est donc performante parce qu’elle modélise ce type de comportement . La deuxième, c’est que l’expérience leur a appris, au fil des ans, que c’est justement cela qu’il fallait faire ; dans ce cas, ce n’est plus le comportement individuel que modélise la théorie des jeux, mais le résultat final de l’apprentissage, et c’est au niveau du résultat que se situe la rationalité. La troisième, c’est que les joueurs ne réfléchissent pas et n’apprennent rien, il ne font qu’exprimer des qualités innées et des comportements inscrits dans leurs gènes : si Barthez un bon gardien, c’est parce qu’instinctivement il fait ce qu’il faut faire. La rationalité est alors darwinienne : c’est parce qu’il était comme cela que ses résultats ont été meilleurs que ceux de ses concurrents, et qu’il est arrivé au sommet de la carrière.

J’aurais voulu terminer cet exposé en parlant d’ingénierie économique et sociale, et en montrant la place grandissante que prennent dans notre vie quotidienne des institutions qui sont le fruit de la théorie économique. La place me manque, et je m’en tiendrai donc là, en vous remerciant pour votre attention.

Dans la même collection

-

Mathématiques du monde quantique

CONNES Alain

Mon intention est d'expliquer d'abord comment la notion d'espace géométrique a évolué à travers la géométrie non-euclidienne, la géométrie riemannienne qui est la pierre angulaire de la relativité

-

L'anneau fractal de l'art à l'art à travers la géométrie, la finance et les sciences

MANDELBROT Benoît B.

Un bipède sans plumes ne devient homme qu'après avoir conquis le feu et les condiments et avoir décoré son corps, sa demeure et son temple. Au cours des millénaires, ses motifs décoratifs s'affinent.

-

Espaces courbes

BOURGUIGNON Jean-Pierre

La notion d'espace (intrinsèquement) courbe a mis beaucoup de temps avant de s'imposer. Pour la définir il convient de dépasser le premier modèle de géométrie systématiquement développée qu'est la

-

Les probabilités et le mouvement brownien

BIANE Philippe

"Le hasard est soumis à des lois, que le calcul des probabilités étudie d'un point de vue mathématique. La nature de ces lois est asymptotique, on ne peut rien déduire de la réalisation d'un événement

-

La turbulence

FRISCH Uriel

Cinq siècles après les travaux de Léonard de Vinci sur le contrôle des tourbillons et de leur effet dans la rivière Arno, le sujet n'est toujours pas clos. Au XXème siècle ce sont d'abord les

-

Les nombres et l'écriture

RITTER Jim

La relation entre les nombres et l'écriture a été durable et féconde. Au cours de l'histoire, dans différentes cultures - dans l'Europe moderne ou contemporaine, en Chine ancienne, dans le monde arabe

-

Nécessité et pièges des définitions mathématiques

KAHANE Jean-Pierre

D'où viennent et à quoi servent les définitions mathématiques ? En quoi sont-elles nécessaires ? En quoi peuvent-elles être pernicieuses ? Sur des exemples liés à l'histoire, à l'enseignement, et au

-

Mathématiques, modélisation et simulation

LIONS Pierre-Louis

Que sont les simulations numériques et à quoi servent-elles ? Il s'agit de problèmes de mathématique appliquée dans lesquels on essaie de résoudre numériquement des modèles d'origine physique,

-

Espace et nombre

TITS Jacques

"Le thème assigné à cette conférence par le plan d'ensemble du cycle est ""Géométrie et Algèbre"" : il s'agit, comme chacun sait, de deux grands domaines des mathématiques à la fois très anciens, et

-

Théorie des noeuds

BAYER-FLUCKIGER Eva

Le but de cette conférence est de présenter l'évolution d'une discipline mathématique, la théorie des noeuds, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours. À travers l'exemple de la théorie des

-

Les fondements des mathématiques

GIRARD Jean-Yves

"La "" crise des fondements "" s'ouvre en 1897 avec le paradoxe de Burali-Forti, une contradiction dans la toute jeune théorie des Ensembles. Parmi les solutions proposées, le "" Programme de Hilbert

-

Les ondelettes et la révolution numérique

MEYER Yves

"La "" révolution numérique "" change profondément notre vie, puisqu'elle modifie notre relation au monde et notre relation aux autres. Elle comprend le téléphone digital, le fax et la télévision

Sur le même thème

-

Product Market Regulations Impact on the Labor Market-PUDD

Depuis la crise financière de 2008, les gouvernements européens ont mis en place de nombreuses réformes des régulations anticoncurrentielles des marchés des biens et services, soit des réformes des

-

Le projet MétéoPrec : les apports de la météo de précision pour l’agriculture ; premiers résultats

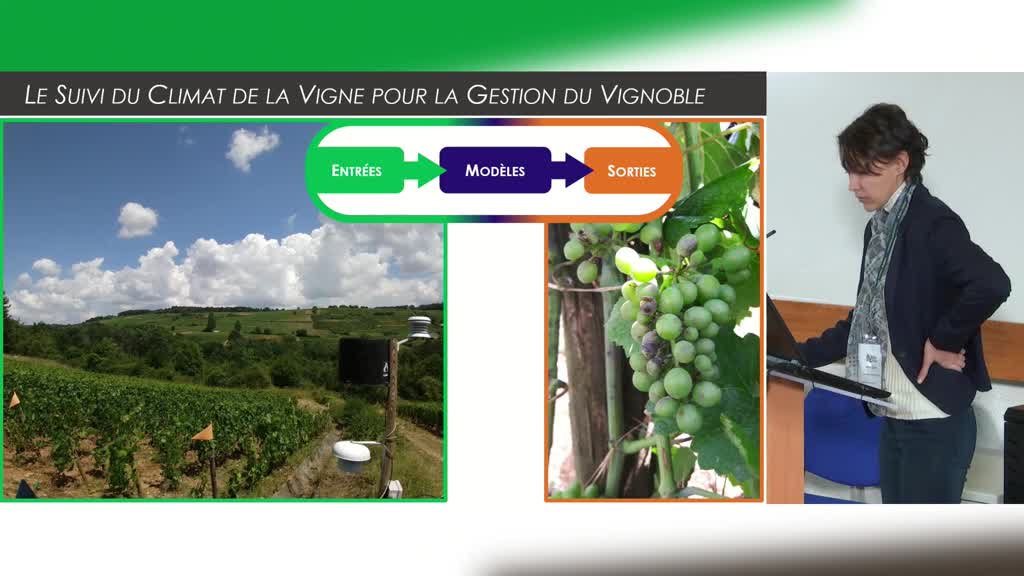

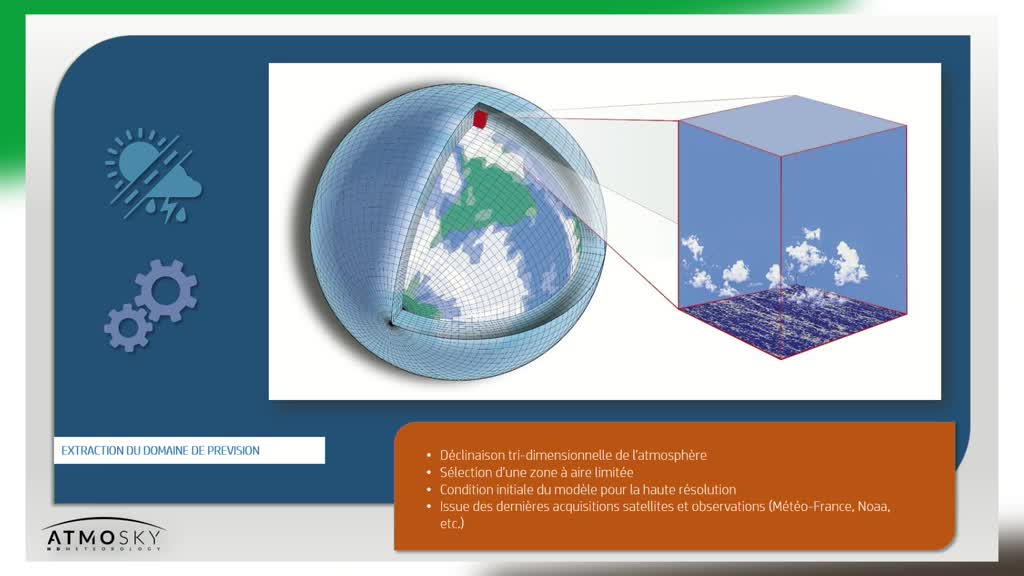

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ?

-

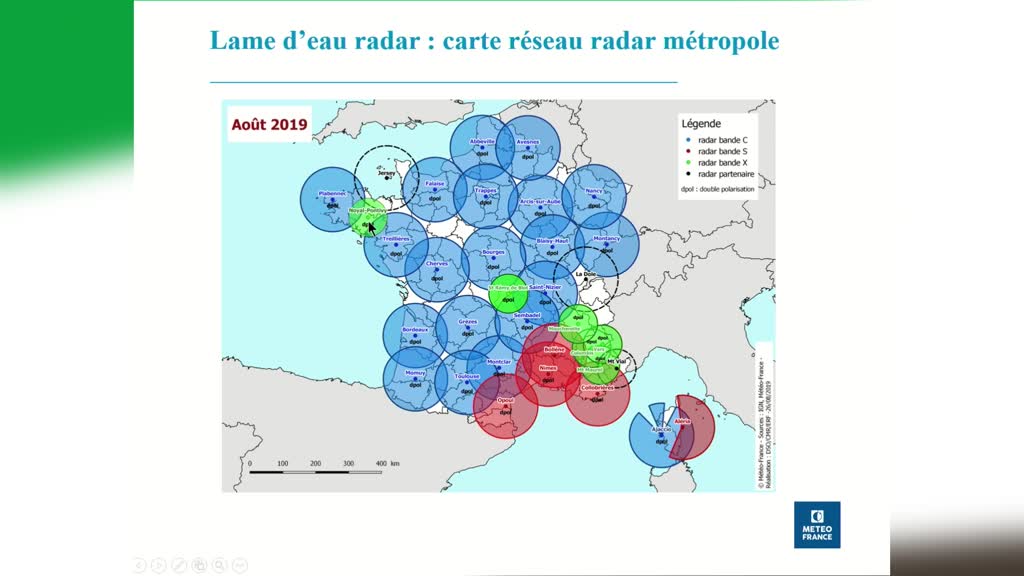

Les RADARs, le réseau Aramis et la donnée Antilope

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ? Module 1. La météo observée : mesures standards et représentativité spatiale Journées techniques - UMT Seven 25 février 2020,

-

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ? / Introduction

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ? Journées techniques - UMT Seven 25 février 2020, Bordeaux Science Agro Le Conseil Supérieur de la Météorologie est une instance

-

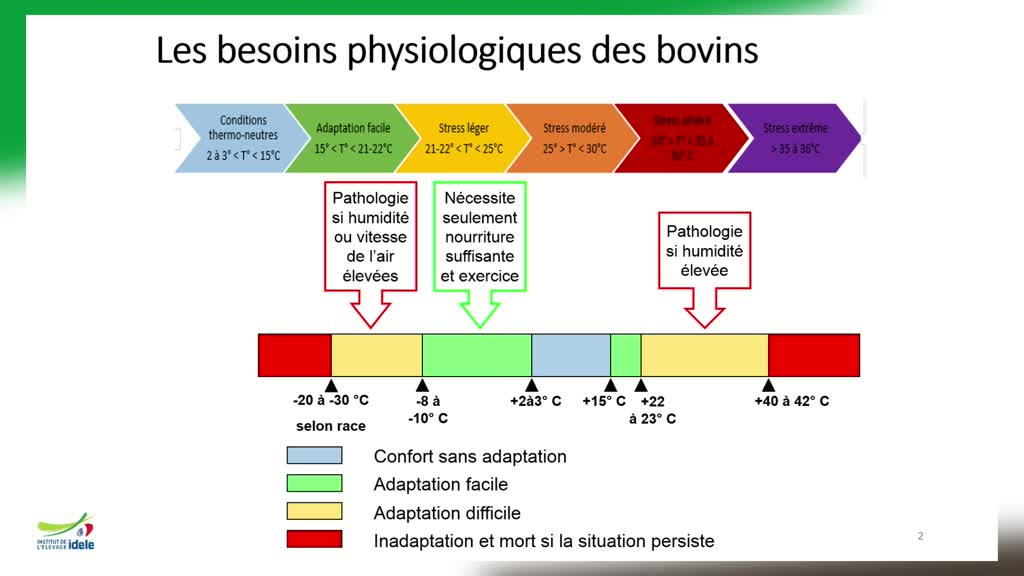

Quels capteurs et mesures pour l’élevage et le bien-être animal ? Le point sur les mesures sous abr…

Agrométéo : des capteurs de mesures et objetsconnectés au plus près des sujets d’études

-

Comparaison des mesures climatiques in situ (station météo) et des données climatiques spatialisées…

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ? Module 1. La météo observée : mesures standards et représentativité spatiale Journées techniques - UMT Seven 25 février 2020,

-

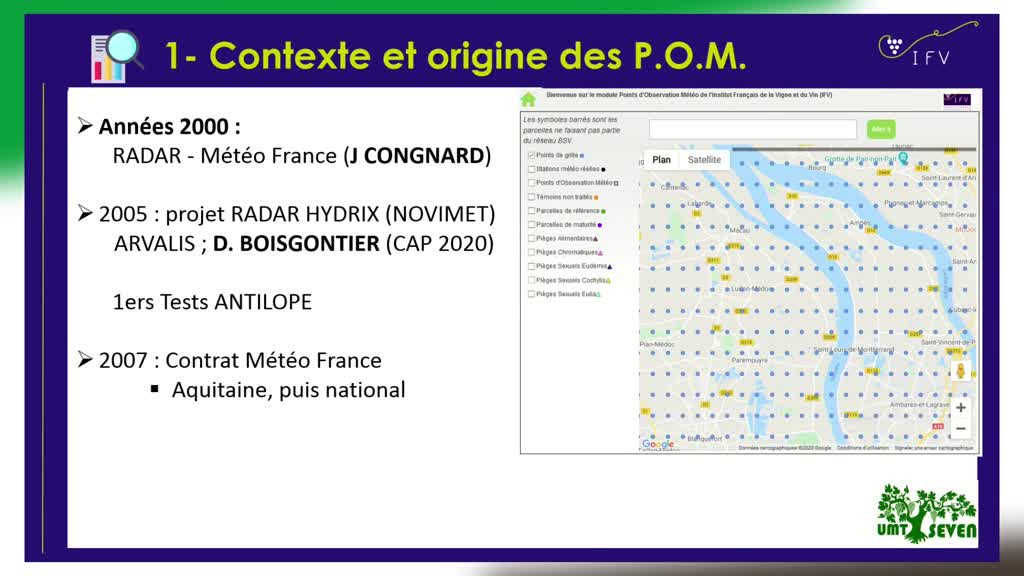

Les Points d'Observation Météo (POM) sur Épicure : la météo sans les soucis de la station !

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ? Module 1. La météo observée : mesures standards et représentativité spatiale Journées techniques - UMT Seven 25 février 2020,

-

Système d‘assimilation des données d’observation en temps réel pour améliorer les sorties locales d…

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ? Module 3. La prévision et sa précision de l’échéance immédiate à la tendance saisonnière Journées techniques - UMT Seven 25

-

Estimation de la différence de température entre la forêt et les espaces ouverts dans le Jura

De la météo à l’agrométéo de précision : une révolution en marche ? Module 2. Agrométéo : des capteurs de mesures et objets connectés au plus près des sujets d’études

-

Agrométéo : capteurs de mesures et objets connectés / Questions et échanges

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ? Module 2. Agrométéo : des capteurs de mesures et objets connectés au plus près des sujets d’études

-

La mesure de l'atténuation des signaux satellites de télévision pour quantifier les pluies

De la météo à l’agrométéo de précision : Une révolution en marche ? Module 1. La météo observée : mesures standards et représentativité spatiale Journées techniques - UMT Seven 25 février 2020,

-

Changement climatique, le point sur les derniers résultats du GIEC

SéFéRIAN Roland

De la météo à l’agrométéo de précision : une révolution en marche ? En guise de prévision... Quelles perspectives sur le changement climatique ? Journées techniques - UMT Seven 25 février 2020,